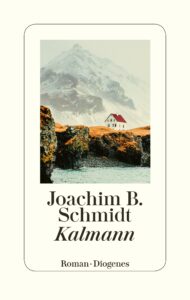

Raufarhövn liegt ganz im Norden Islands. Dort wacht Kalmann über Raufarhövn. Ein Kaff, das im weissen Nichts zu verschwinden droht. Doch als Kalmann mit dem Verschwinden des Dorfkönigs konfrontiert wird und er fremdes Blut von seinen Händen putzen muss, drohen Helikopter den Frieden aus dem Dorf zu fegen. „Kalmann“ ist ein Geschenk!

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

Eigentlich heisst Kalmann Kalmann Óðinnsson. Aber in Raufarhövn ist Kalmann nur Kalmann. Ein Sonderling, einer, den man gewähren lässt, der keiner Fliege was zu Leide tun kann, der seine Sonderbarkeiten immer nach dem gleichen Muster haben will, zum Beispiel den immer gleichen Tisch für seinen Hamburger im Imbiss, auch wenn dieser Tisch von den einzigen Gästen sonst belegt ist. Und Kalmann ist ehrlich, so ehrlich wie niemand sonst, nimmt alle beim Wort.

Eines Tages findet Kalmann auf einem seiner Streifzüge auf der Ebene Melrakkaslétta mitten im Schneegestöber eine grosse Blutlache. Während der Schnee rundum ansetzt, schmilzt er auf dem Blut, dass auch für Kalmann nicht von einem Tier sein kann. Viel zu viel. Und Abdrücke im Schnee, hinunter zum Hafen. Kalmann erzählt es im Dorf. Und weil dort der einzige Mann mit Geld fehlt, muss es Róbert McKencie sein, dem das Hotel gehört, der die Rechte für die Fischgründe um Raufarhövn verhökert und wie niemand sonst im Dorf Feinde genug hat. Der, der nicht weit vom Dorf mit dem Bau eines modernen Steinkreises begonnen hat, dem Arctic Henge, einem Monument für den rettenden Tourismus in einer Gegend, die sonst nicht viel oder fast nichts zu bieten hat (Der Arctic Henge existiert wirklich!).

Das sonst so geregelte und stille Leben Kalmanns gerät aus dem Gleichgewicht. Plötzlich ist Polizei im Dorf und er, der Sheriff, im Brennpunkt ihres Interesses. Nicht weil er zu den Verdächtigen zählt, sondern weil die Ermittlerin Birne aus der Stadt schnell spürt, dass Kalmann bei der Wahrheit bleibt, sich niemals in ein Lügengeflecht begeben würde. Selbst als in einem Hai, den Kalmann aus dem Meer fischt, eine abgeschnittene Hand auftaucht, selbst als im Meer eine Tonne mit Rauschgift gefunden wird, selbst als ein Helikopter in Raufarhövn landet und ein halbes Dutzend schwer bewaffneter Polizisten über Kalmann herfallen.

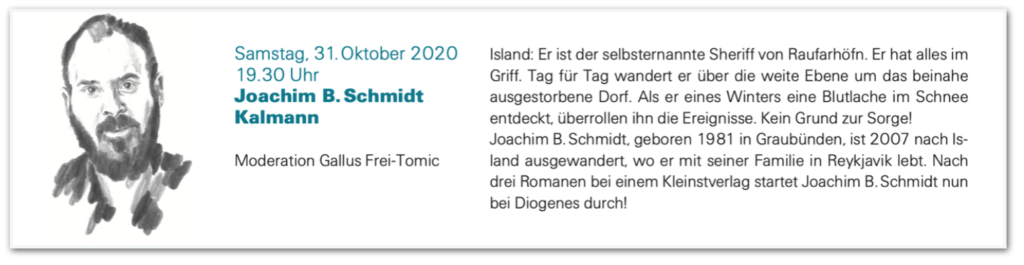

„Kalmann“ ist kein Krimi, selbst wenn gewisse Ingredienzen daran erinnern. „Kalmann“ ist eine Liebesgeschichte an einen Sonderling, an einen Menschen, der nicht so tickt wie alle andern. Kalmann ist ein Original, mag sein, dass es dafür auch eine ziemlich abwertende medizinische Bezeichnung gibt. Aber Kalmann in Raufarhövn hat wenigstens Platz in seinem Dorf, wird nicht in eine Institution eingegliedert, weil man ihm eine Existenz im allgemeinen Wahnsinn der Gegenwart nicht zutraut. „Kalmann“ ist eine Liebesgeschichte an Joachim B. Schmidts neue Heimat, „seine“ Insel, die Leere, die Ödnis. Joachim B. Schmidt liebt Island so wie es ist, nicht so wie es einmal war, auch wenn er sich als Reiseführer und Journalist bestens in der isländischen Geschichte auskennt.

Was aber am meisten Freude und Spass bei der Lektüre bereitet, ist Joachim B. Schmidts Sprache, seine Kunst, einen Schauplatz, Menschen lebendig zu machen. Genaue Beobachtung. Liebe zu den Feinheiten und eine grosse Portion Witz machen die Lektüre zu einem aussergewöhnlichem Vergnügen. Joachim B. Schmidt erzählt aus einer Perspektive ganz nahe an seinem schrulligen Protagonisten. Selbst wenn es Leute in Raufarhövn gibt, die Kalmann aus lauter Gewohnheit nicht ernst nehmen; Kalmann kann erzählen, auch wenn seine Sicht eine etwas andere ist und er sich manchmal seinen Grossvater zurück an seine Seite wünscht, der gewusst hätte, was von der Sache zu halten ist.

„Kalmann“ ist höchstes Lesevergnügen! Noch vor ein paar Jahren meinte Joachim B. Schmidt in einem Interview auf literaturblatt.ch: «Ich bin noch immer auf der Kippe. Wenn ich nicht bald mal meinen Lebensunterhalt als Schriftsteller bestreiten kann, muss ich eine andere Tätigkeit suchen. Momentan verdiene ich mein Brot als Reiseleiter und Filmkritiker.» Es waren drei Romane, Romane, die das Zeug hatten, die all jene begeisterten, die ein Exemplar davon gelesen hatten, die sich an einer seiner Lesungen in der Schweiz betören liessen. Aber wenn einem kleinen Verlag (Landverlag) schlicht Ressourcen und Mittel fehlen, um Türen weit aufzureissen, dann ist es nicht verwunderlich, dass Qualität allein nicht ausreichen kann, selbst mit einer Einladung an die Solothurner Literaturtage 2013. Am Verlag damals lag es nicht, sondern an den Ohren und Augen, die nicht hören und lesen wollten! Damals war es sein erster Roman «Küstennähe», von dem ich auf meinem 12. Literaturblatt schrieb: «Der junge Bündner Autor, der auf Island mit seiner Familie lebt und schreibt, hat mehr als ein Buch über isländische Gegenwart geschrieben. Es geht um das Geheimnis wirklicher Beziehungen, das Geheimnis um Liebe und Freundschaft, nicht zuletzt um die Liebe des «Helden» zu sich selbst. Und das alles so meisterlich geschrieben, dass man staunt und hofft, einen neuen Stern am Literaturhimmel entdeckt zu haben.«

Und nun ist zu hoffen, dass es Joachim B. Schmidt doch noch geschafft hat, dass er seine Schriftstellerei nicht aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, weil eine Familie zu ernähren ist, an den Nagel hängt. Die Zeichen stehen gut!

Joachim B. Schmidt, geboren 1981 in Graubünden, ist Journalist, Autor dreier Romane, die in einem kleinen Verlag aus dem bernischen Emmental erschienen und diverser Kurzgeschichten. 2007 ist er nach Island ausgewandert, wo er mit seiner Familie in Reykjavik lebt und Touristen über die Insel führt.

Rezension von «Moosflüstern» auf literaturblatt.ch

Programm Literaturhaus Thurgau

Illustration © Lea Frei / Literaturhaus Thurgau

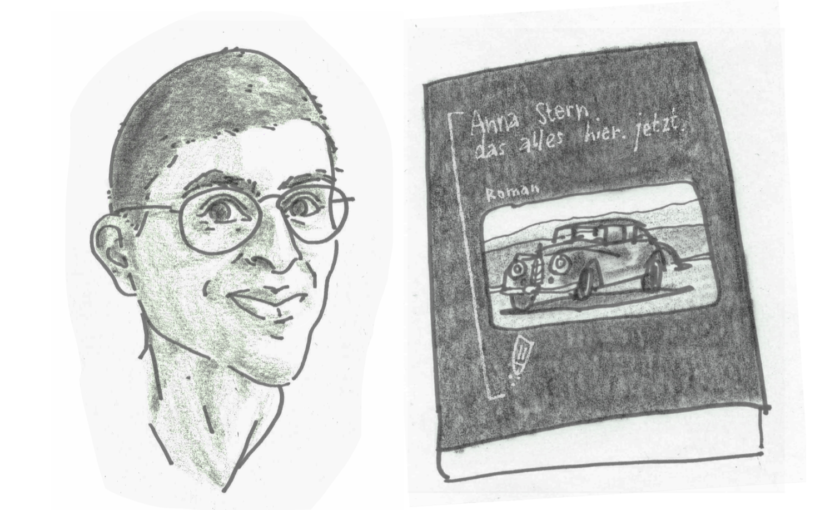

Anna Sterns Roman überrascht nicht nur inhaltlich, sondern auch formal. Das kündigte sich schon in ihrem letzten, ihrem dritten Roman „Wild wie die Wellen des Meeres“ an. Aber mit „das alles hier, jetzt.“ geht die junge Schriftstellerin aus der Ostschweiz noch einen Schritt weiter. Ichor erzählt, wahrscheinlich ein Mann, wahrscheinlich. Er erzählt von der Zeit nach Anankes Tod und von der Zeit davor, den Erlebnissen als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene, mit Ananke zusammen oder in der Gruppe mit Freunden, in der kleinen Stadt am See.

Anna Sterns Roman überrascht nicht nur inhaltlich, sondern auch formal. Das kündigte sich schon in ihrem letzten, ihrem dritten Roman „Wild wie die Wellen des Meeres“ an. Aber mit „das alles hier, jetzt.“ geht die junge Schriftstellerin aus der Ostschweiz noch einen Schritt weiter. Ichor erzählt, wahrscheinlich ein Mann, wahrscheinlich. Er erzählt von der Zeit nach Anankes Tod und von der Zeit davor, den Erlebnissen als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene, mit Ananke zusammen oder in der Gruppe mit Freunden, in der kleinen Stadt am See.

Aber Anna Stern springt formal noch mehr aus der Spur. Ausser den Namen ist nichts gross geschrieben, nicht einmal Satzanfänge. Vielleicht weil Namen das einzig Konstante sind, an das man sich halten kann. Und neben Ananke und dem Erzähler Ichor sind alle Namen so gewählt, dass sie seltsam androgyn erscheinen, geschlechtslos, als ob die Autorin Gefühle und die Art des Erinnerns von geschlechtspezifischen Vorstellungen abkoppeln möchte.

Aber Anna Stern springt formal noch mehr aus der Spur. Ausser den Namen ist nichts gross geschrieben, nicht einmal Satzanfänge. Vielleicht weil Namen das einzig Konstante sind, an das man sich halten kann. Und neben Ananke und dem Erzähler Ichor sind alle Namen so gewählt, dass sie seltsam androgyn erscheinen, geschlechtslos, als ob die Autorin Gefühle und die Art des Erinnerns von geschlechtspezifischen Vorstellungen abkoppeln möchte. Anna Stern, geboren 1990 in Rorschach, schreibt und doktoriert in Zürich.»das alles hier, jetzt.» Zuvor erschienen «Wild wie die Wellen des Meeres» (2019, Roman, Salis), beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 2018 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet, «Beim Auftauchen der Himmel» (2017, Erzählungen, lectorbooks), «Der Gutachter» (2016, Roman, Salis) und «Schneestill» (2014, Roman, Salis). Anna Stern ist Förderpreisträgerin der St. Gallischen Kulturstiftung. 2019 zeichnete die Stadt Zürich ihr literarisches Werk aus.

Anna Stern, geboren 1990 in Rorschach, schreibt und doktoriert in Zürich.»das alles hier, jetzt.» Zuvor erschienen «Wild wie die Wellen des Meeres» (2019, Roman, Salis), beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 2018 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet, «Beim Auftauchen der Himmel» (2017, Erzählungen, lectorbooks), «Der Gutachter» (2016, Roman, Salis) und «Schneestill» (2014, Roman, Salis). Anna Stern ist Förderpreisträgerin der St. Gallischen Kulturstiftung. 2019 zeichnete die Stadt Zürich ihr literarisches Werk aus.

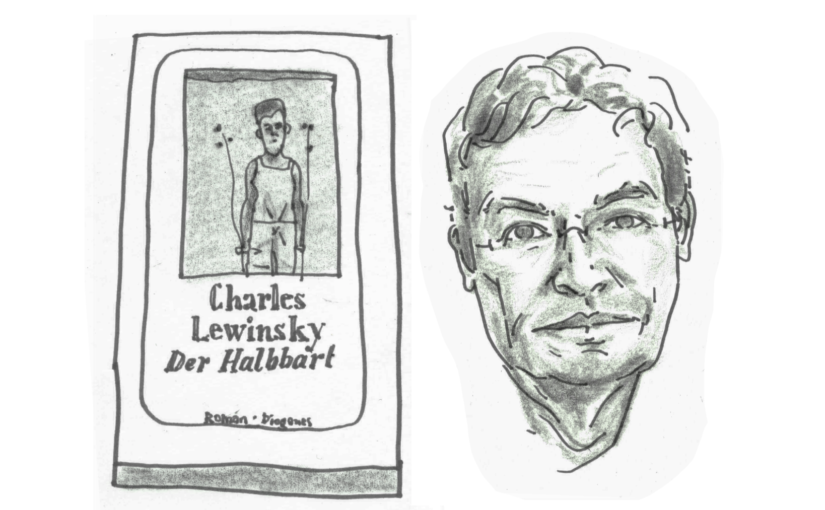

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt «In einer Nacht, woanders» folgte «Vielleicht Marseille» und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht «Hinter Sibirien». Sie war für den Alfred-Döblin-Preis nominiert wie auch für den European Prize of Literature und nahm 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil. Für «Hier sind Löwen» erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul.

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt «In einer Nacht, woanders» folgte «Vielleicht Marseille» und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht «Hinter Sibirien». Sie war für den Alfred-Döblin-Preis nominiert wie auch für den European Prize of Literature und nahm 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil. Für «Hier sind Löwen» erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul.

Man fährt mit dem Postauto bis zum appenzellischen Brülisau, dem letzten Dorf unter dem Hohen Kasten, einem der beiden markanten Berggipfel in den ostschweizer Voralpen. Von dort steigt man zu Fuss vorbei am Sämtisersee zweieinhalb Stunden bis zur Hundsteinhütte hinauf, einer SAC-Hütte (Schweizer Alpen-Club), hoch über dem Fälensee, dem vielleicht mythischsten der drei Alpsteinseen.

Man fährt mit dem Postauto bis zum appenzellischen Brülisau, dem letzten Dorf unter dem Hohen Kasten, einem der beiden markanten Berggipfel in den ostschweizer Voralpen. Von dort steigt man zu Fuss vorbei am Sämtisersee zweieinhalb Stunden bis zur Hundsteinhütte hinauf, einer SAC-Hütte (Schweizer Alpen-Club), hoch über dem Fälensee, dem vielleicht mythischsten der drei Alpsteinseen.

Warum ein solches Buch lesen? Weil Alexandra von Arx mich mitnimmt an einen wunderschönen Ort. Ich spüre die Majestätik des Alpsteins. Weil sich Alexandra von Arx nicht produziert, sondern mit viel Liebe und Empathie schildert, was hängen bleibt. Weil sie der Bissigkeit und Entblössung widersteht. Und weil alles in franzhohlerischen Witz getaucht ist, der sich nie auf Kosten anderer in Szene setzt.

Warum ein solches Buch lesen? Weil Alexandra von Arx mich mitnimmt an einen wunderschönen Ort. Ich spüre die Majestätik des Alpsteins. Weil sich Alexandra von Arx nicht produziert, sondern mit viel Liebe und Empathie schildert, was hängen bleibt. Weil sie der Bissigkeit und Entblössung widersteht. Und weil alles in franzhohlerischen Witz getaucht ist, der sich nie auf Kosten anderer in Szene setzt. Alexandra von Arx ist 1972 in Olten geboren und aufgewachsen. Nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften spezialisierte sie sich auf Menschenrechtsfragen und wurde 2011 in den Schweizerischen Expertenpool für zivile Friedensförderung aufgenommen. Seither ist sie als internationale Wahlbeobachterin tätig. Seit sie 2016 einen Schreibwettbewerb der LiteraTour Stadt Olten gewonnen hat und mit dem Text «OlteNetlO» auf dem Schweizer Schriftstellerweg vertreten ist, widmet sie sich intensiv dem Schreiben. Der Kanton Solothurn hat sie 2018 mit dem Förderpreis für Literatur ausgezeichnet.

Alexandra von Arx ist 1972 in Olten geboren und aufgewachsen. Nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften spezialisierte sie sich auf Menschenrechtsfragen und wurde 2011 in den Schweizerischen Expertenpool für zivile Friedensförderung aufgenommen. Seither ist sie als internationale Wahlbeobachterin tätig. Seit sie 2016 einen Schreibwettbewerb der LiteraTour Stadt Olten gewonnen hat und mit dem Text «OlteNetlO» auf dem Schweizer Schriftstellerweg vertreten ist, widmet sie sich intensiv dem Schreiben. Der Kanton Solothurn hat sie 2018 mit dem Förderpreis für Literatur ausgezeichnet.