Gilbert Silvester nimmt seinen Traum ernst, sehr ernst. Ihm träumte, seine Frau Mathilde hätte ihn betrogen. Und weil ihre Vehemenz, die Aufgeregtheit, als er ihr ihre Untreue vorwirft, ihn nur bestärken, packt er seine Sachen, fährt zum Flughafen und besteigt eine Maschine nach Tokjo, möglichst weit weg.

“Als läge die Schuld plötzlich bei ihm. Sie ging zu weit. Das liess er nicht mit sich machen.“

Marion Poschmann schrieb mit viel Lust eine Parabel darüber, wodurch unsere Welt zugrunde geht. In keinem Moment der Menschheitsgeschichte waren wir weniger Herr über die Wahrheit wie in der absolut vernetzt scheinenden Gegenwart. Nie verschoben sich, verfransten Realität und Fiktion so sehr wie jetzt, wo man bei jeder Gelegenheit nachprüfen zu können glaubt. Die verschiedensten Seiten schwören uns auf ihre Wahrheit ein. Wahrheit als vielseitige Projektionsfläche. Und ausgerechnet der Traum, vom dem wir wissen, dass er gelesen werden muss, katapultiert den Wissenschaftler und Dozenten aus seiner Wirklichkeit. In ein Flugzeug, das ihn in ein Land trägt, das sich eigentlich in maximaler Distanz, weit entfernt und kaum lesbar von der seinigen zeigt. Er fühlt sich hintergangen, überzeugt, „aus dem Echten“ ausgesperrt zu sein. Nicht nur von seiner Frau Mathilde, der er sich nie ebenbürtig fühlte, sondern einer ganzen Welt, die ihn wegschiebt. Nicht zuletzt in seinen halbherzigen Studien zur „Wirkung von Bartdarstellungen im Film, Aspekte der Kulturwissenschaft, Gendertheorie und religiösen Ikonographie“. Er, der Experte für Bartfrisuren, ein bis ins Innerste Altbackener, fliegt in ein Land, wo Bärte allerhöchstens Zeichen mangelnder Hygiene sind oder wenn, dann schütter und spärlich bleiben. Er flieht in der Überzeugung, seine Frau sei verrückt geworden, sei sich „der fundamentalen Konstanten zwischenmenschlichen Umgangs“ nicht mehr im Klaren, zwinge ihn, auf grösstmögliche Distanz zu gehen.

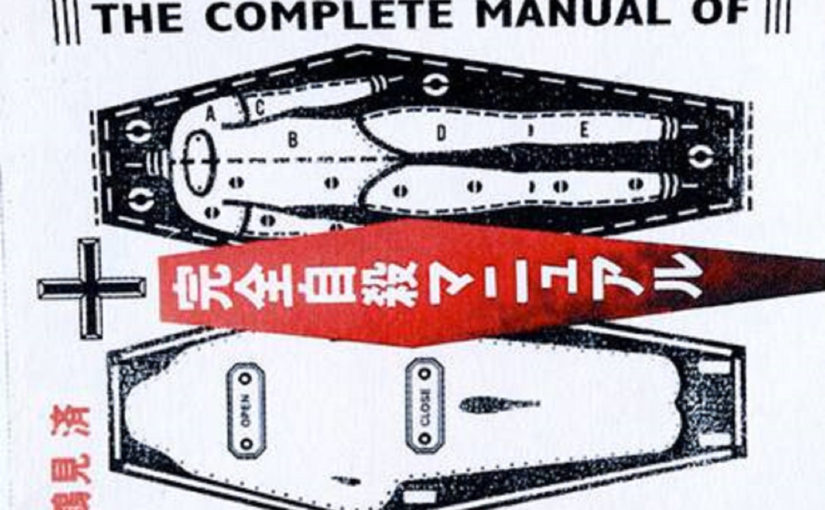

Und ausgerechnet er, Gilbert Silvester, gabelt an einem japanischen Hochgeschwindigkeitsbahnhof einen zögerlichen Selbstmörder auf. Einen jungen Studenten, der in seiner Tasche ein Handbuch mit  sich trägt, den „Complete Manual of Suicide“ (Den gibt es wirklich!). Den Sprung vor den fahrenden Zug verhindert, nimmt Gilbert den jungen Mann mit auf sein Hotelzimmer. Yosa ist Student, getrieben von seiner Angst des Scheiterns. Beide machen sich auf den Weg, Gilbert auf eine Pilgerreise auf den Spuren des klassischen Dichters Bashõ, Yosa mit seiner ganz anderen Reiselektüre von einem zum nächsten Selbsttötungshotspot. Eine Reise nach Erkenntnis, Erlösung und Erleuchtung. Wie einst japanische Wandermönche. Eine Reise nach ganz ungewöhnlichen Massstäben, an Orte der absoluten Gegensätze, nicht zuletzt europäischer und japanischer Lebensauffassung und Wahrnehmung. An Orte wie jenen Wald am Fusse des Fuji, den Aokigahara-Wald, den Wald der Erhängten. (Auch den gibt es!) Ein Wald, der mit Verbotstafeln warnt, voll mit Zurückgelassenem, Schuhen, Kleidern und Taschen, Hängengelassenem, abgeschnittenen Stricken und Überresten. Gilbert begleitet Yosa, hofft, dass der Schrecken, das Grauen sie beide vertreibt. Ausgerechnet hier geraten sie in eine Sackgasse, sie, die nichts anderes wollen, als das Ende ihrer Sackgassen. Sie verlieren sich im Wald, verirren sich auf dem Rückweg, müssen im Freien, ohne Licht im Wald der Erhängten übernachten. Zwei Verlorene, Verirrte, Vergessene. So wie die Kieferninseln an der Küste von Matsushima ein Ende einer Reise werden, ist das Buch voller Doppelbödigkeiten.

sich trägt, den „Complete Manual of Suicide“ (Den gibt es wirklich!). Den Sprung vor den fahrenden Zug verhindert, nimmt Gilbert den jungen Mann mit auf sein Hotelzimmer. Yosa ist Student, getrieben von seiner Angst des Scheiterns. Beide machen sich auf den Weg, Gilbert auf eine Pilgerreise auf den Spuren des klassischen Dichters Bashõ, Yosa mit seiner ganz anderen Reiselektüre von einem zum nächsten Selbsttötungshotspot. Eine Reise nach Erkenntnis, Erlösung und Erleuchtung. Wie einst japanische Wandermönche. Eine Reise nach ganz ungewöhnlichen Massstäben, an Orte der absoluten Gegensätze, nicht zuletzt europäischer und japanischer Lebensauffassung und Wahrnehmung. An Orte wie jenen Wald am Fusse des Fuji, den Aokigahara-Wald, den Wald der Erhängten. (Auch den gibt es!) Ein Wald, der mit Verbotstafeln warnt, voll mit Zurückgelassenem, Schuhen, Kleidern und Taschen, Hängengelassenem, abgeschnittenen Stricken und Überresten. Gilbert begleitet Yosa, hofft, dass der Schrecken, das Grauen sie beide vertreibt. Ausgerechnet hier geraten sie in eine Sackgasse, sie, die nichts anderes wollen, als das Ende ihrer Sackgassen. Sie verlieren sich im Wald, verirren sich auf dem Rückweg, müssen im Freien, ohne Licht im Wald der Erhängten übernachten. Zwei Verlorene, Verirrte, Vergessene. So wie die Kieferninseln an der Küste von Matsushima ein Ende einer Reise werden, ist das Buch voller Doppelbödigkeiten.

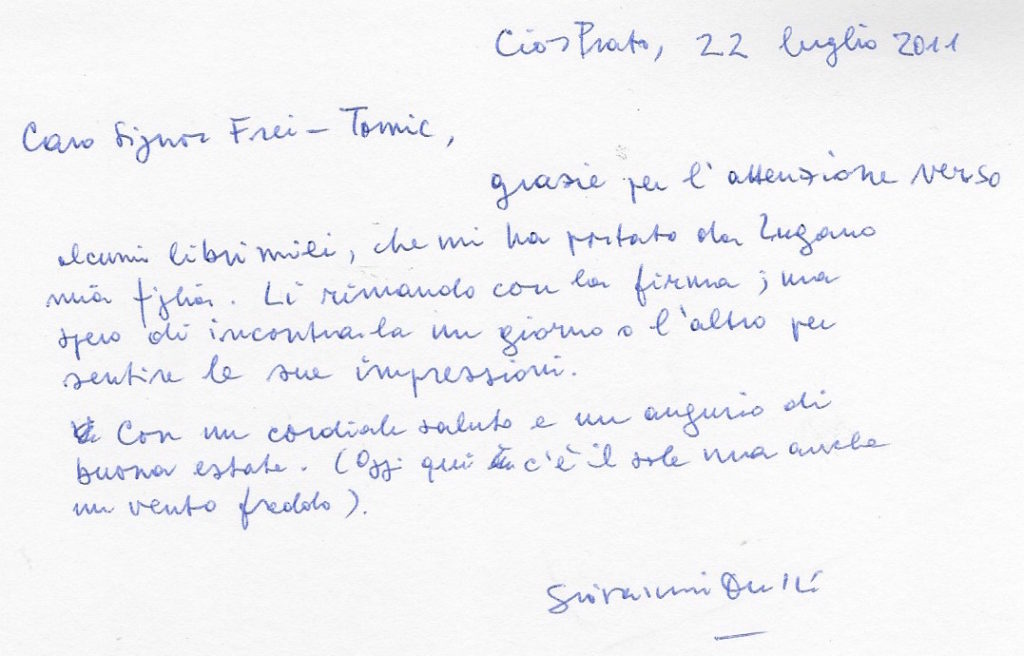

Gilbert Silvester ist vollkommen isoliert. Auch wenn er auf seiner Reise durch Japan seiner Frau eine Reihe Briefe schreibt. Keine Silbe steht da, mit der er auf die Gründe und Ursachen seiner Reise eingeht, kein Wort, das seine Frau anspricht, kein Satz, der über die eigenen Kopfverschlingungen hinausgeht. Briefe eines Immunen. Einer Gattung, von der es in der Gegenwart immer mehr zu geben scheint. Menschen, die nicht wirklich zu leben scheinen, selbst dann nicht, wenn sie mit dem Elementarsten konfrontiert sind.

So skurril die Handlung, so knirschend das Geräusch der kulturtektonischen Kontinentalplatten, die sich reiben und reissen, so poetisch das Buch. Dann, wenn Marion Poschmann ihren Silvester dichten lässt. Dann, wenn sie ihn die japanische Hochkultur suchen lässt. Dann, wenn die begnadete Schriftstellerin beschreibt, Bilder erzeugt, die genau wiedergeben, was Irrsinn zu erzeugen vermag. Grosse Literatur!

Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, studierte Germanistik und Slawistik und lebt heute in Berlin. Für ihre Prosa und Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie den Peter-Huchel- Preis und den Ernst-Meister-Preis für Lyrik; ihr Roman Die Sonnenposition stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und gewann den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2013.

Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, studierte Germanistik und Slawistik und lebt heute in Berlin. Für ihre Prosa und Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie den Peter-Huchel- Preis und den Ernst-Meister-Preis für Lyrik; ihr Roman Die Sonnenposition stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und gewann den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2013.

Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo „Die Gebirgspoeten“. Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015). Im Verlag „Der gesunde Menschenversand“ erschien 2017 „Das Leben ist ein Steilhang“, ein sprachlicher Hochgenuss voller Witz und Doppelbödigkeiten!

Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo „Die Gebirgspoeten“. Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015). Im Verlag „Der gesunde Menschenversand“ erschien 2017 „Das Leben ist ein Steilhang“, ein sprachlicher Hochgenuss voller Witz und Doppelbödigkeiten!

Seine Erzählungen im Band „Der Nabel der Welt“, wie alle seine Romane, gründen im Schmerz drüber, eine Heimat verloren und nie wirklich einen Ersatz dafür gefunden zu haben. Im Schmerz darüber, dass das Leiden und die Trauer nicht weniger werden, selbst nach der Flucht ins vermeintliche Paradies. Im Schmerz darüber, dass die Sehnsucht bei all denen bleibt, die nicht gehen, nicht fliehen können oder wollen, die ausharren, längst desillusioniert nach immer wieder angekündigten Wendungen.

Seine Erzählungen im Band „Der Nabel der Welt“, wie alle seine Romane, gründen im Schmerz drüber, eine Heimat verloren und nie wirklich einen Ersatz dafür gefunden zu haben. Im Schmerz darüber, dass das Leiden und die Trauer nicht weniger werden, selbst nach der Flucht ins vermeintliche Paradies. Im Schmerz darüber, dass die Sehnsucht bei all denen bleibt, die nicht gehen, nicht fliehen können oder wollen, die ausharren, längst desillusioniert nach immer wieder angekündigten Wendungen. Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timişoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane «Wunderzeit» (2001), «Der kurze Weg nach Hause» (2002) und «Der blinde Masseur» (2006). Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise – u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt.

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Timişoara in Rumänien, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Er veröffentlichte die Romane «Wunderzeit» (2001), «Der kurze Weg nach Hause» (2002) und «Der blinde Masseur» (2006). Er erhielt zahlreiche Stipendien und Preise – u. a. den Anna Seghers-Preis und 2011 den Schweizer Buchpreis. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Josef von Eichendorff-Literaturpreis für sein Gesamtwerk geehrt.

Arme des Clans auf den Plan. Und als Naomi, Tetus Enkelin, mehr als nur ins Visier der Schergen des Clans gerät und Moody, Mettlers Enkel in Liebe entbrannt, die Fassung verliert, droht die Situation zur ausgewachsenen Katastrophe zu werden.

Arme des Clans auf den Plan. Und als Naomi, Tetus Enkelin, mehr als nur ins Visier der Schergen des Clans gerät und Moody, Mettlers Enkel in Liebe entbrannt, die Fassung verliert, droht die Situation zur ausgewachsenen Katastrophe zu werden. Peter Höner, geboren 1947 in Eupen, aufgewachsen in Belgien und der Schweiz, Schauspielstudium in Hamburg und Schauspieler u. a. in Basel, Bremen und Berlin. Seit 1981 freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur, 1986 – 1990 Afrikaaufenthalt. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern. Lebt und schreibt zusammen mit seiner Frau Michèle Minelli.

Peter Höner, geboren 1947 in Eupen, aufgewachsen in Belgien und der Schweiz, Schauspielstudium in Hamburg und Schauspieler u. a. in Basel, Bremen und Berlin. Seit 1981 freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur, 1986 – 1990 Afrikaaufenthalt. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern. Lebt und schreibt zusammen mit seiner Frau Michèle Minelli.

verkauft werden. Die Eltern hatten wohl noch das Wohnrecht auf „ihrem“ Hof. Die neuen Bauern allerdings taten alles, um dem Sterben Fannys Vaters Vorschub zu leisten. Aus dem einst so starken Vater war ein Geist geworden. Und dann, eines Morgens, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen war, tauchten im Schulhaus drei Männer auf, unter ihnen der Pfarrer. Ein Unfall mit Todesfolge. Fanny würde mit ihrem Sohn ausziehen müssen. Weg vom Dorf. Weg vom Hof ihrer Eltern. Weg vom Getratsche des Dorfes. Vielleicht auch weg vom Gefühl, für alles Unglück verantwortlich zu sein.

verkauft werden. Die Eltern hatten wohl noch das Wohnrecht auf „ihrem“ Hof. Die neuen Bauern allerdings taten alles, um dem Sterben Fannys Vaters Vorschub zu leisten. Aus dem einst so starken Vater war ein Geist geworden. Und dann, eines Morgens, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen war, tauchten im Schulhaus drei Männer auf, unter ihnen der Pfarrer. Ein Unfall mit Todesfolge. Fanny würde mit ihrem Sohn ausziehen müssen. Weg vom Dorf. Weg vom Hof ihrer Eltern. Weg vom Getratsche des Dorfes. Vielleicht auch weg vom Gefühl, für alles Unglück verantwortlich zu sein. Laura Freudenthaler, geboren 1984 in Salzburg. Studium der Germanistik, Philosophie und Gender Studies, lebt in Wien. Die Erzählungen „Der Schädel

Laura Freudenthaler, geboren 1984 in Salzburg. Studium der Germanistik, Philosophie und Gender Studies, lebt in Wien. Die Erzählungen „Der Schädel

Imier auf. Eine Stadt, in der damals die Uhrenindustrie erwachte, sonst aber unsichere Zeiten durchlebte, erst recht als im Jahr 1851 die Unzufriedenheit vieler gegen die Obrigkeit Waffengewalt provozierte, Unruhestifter gejagt wurden, Ortschaften wie St. Imier bevölkerungsmässig förmlich explodierten. Doch die Aufbruchstimmung setzte sich nicht bis in die Familien und Traditionen durch. Die Frauen trafen sich, lasen in Zeitschriften vom Paradies in Übersee und schmiedeten Pläne. Die beiden Ersten, Colette Colomb und Juliette Grosjean, wanderten jede mit einer Longine A20 als Kriegskasse aus. Sie wollten unbedingt fort, in der Hoffnung, dort ihre gegenseitige Liebe ausleben zu können. Doch wenige Monate nach ihrer Abreise erhielten die noch Zurückgebliebenen die Todesnachricht „erdrosselt“ und einen Koffer mit den Habseeligkeiten der beiden Verlorenen. Die beiden Longine A20 aber blieben verschwunden.

Imier auf. Eine Stadt, in der damals die Uhrenindustrie erwachte, sonst aber unsichere Zeiten durchlebte, erst recht als im Jahr 1851 die Unzufriedenheit vieler gegen die Obrigkeit Waffengewalt provozierte, Unruhestifter gejagt wurden, Ortschaften wie St. Imier bevölkerungsmässig förmlich explodierten. Doch die Aufbruchstimmung setzte sich nicht bis in die Familien und Traditionen durch. Die Frauen trafen sich, lasen in Zeitschriften vom Paradies in Übersee und schmiedeten Pläne. Die beiden Ersten, Colette Colomb und Juliette Grosjean, wanderten jede mit einer Longine A20 als Kriegskasse aus. Sie wollten unbedingt fort, in der Hoffnung, dort ihre gegenseitige Liebe ausleben zu können. Doch wenige Monate nach ihrer Abreise erhielten die noch Zurückgebliebenen die Todesnachricht „erdrosselt“ und einen Koffer mit den Habseeligkeiten der beiden Verlorenen. Die beiden Longine A20 aber blieben verschwunden.

seinen Büchern zu überzeugen. Unauslöschlich für mich bleibt das Leseerlebnis seines 1998 erschienen Romans «Urmein», ein Roman über ein halb verfallenes Schloss, bewohnt von einer ungewöhnlichen Gemeinschaft aus Künstlern, Abenteurern und Damen der Gesellschaft, 1911 oberhalb vom bündnerischen Thusis.

seinen Büchern zu überzeugen. Unauslöschlich für mich bleibt das Leseerlebnis seines 1998 erschienen Romans «Urmein», ein Roman über ein halb verfallenes Schloss, bewohnt von einer ungewöhnlichen Gemeinschaft aus Künstlern, Abenteurern und Damen der Gesellschaft, 1911 oberhalb vom bündnerischen Thusis. Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt die Bestseller »Zur falschen Zeit« und »Aus den Fugen«. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den «Prix Médicis étranger», den «Hermann-Hesse-Preis» und den Kulturpreis der Stadt Basel.

Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt die Bestseller »Zur falschen Zeit« und »Aus den Fugen«. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den «Prix Médicis étranger», den «Hermann-Hesse-Preis» und den Kulturpreis der Stadt Basel.

Kein Lexikon, das den Anspruch der Vollständigkeit erfüllen soll. Annette Pehnt fühlt in all den Texten mit und nach, ohne dass es emotionale Fäden zieht. Sie braucht keine Brille. Sie erzeugt ungeheure Nähe. Ob sie blinde Nähe einer Mutter, stumme Leidenschaft in einem Hotelzimmer oder den Kult um einen Gegenstand beschreibt, es sind Sehnsüchte aller Art. Annette Pehnt schreibt, was den Menschen bewegt. Im ersten Band war es die Angst, im zweiten nun die Liebe. Keine Rührseeligkeit und Sentimentalität. Ich erkenne mich und die Welt in ihren Texten wieder. Sie lügen nicht, heucheln nicht, machen mir nichts vor. Sie widerspiegeln, auch wenn der Spiegel zuweilen beschlagen den unmittelbaren Blick zurückprallen lässt. Manche Texte brauchen Zeit. Ein Buch, aus dem man sich gerne vor dem Einschlafen vorliest.

Kein Lexikon, das den Anspruch der Vollständigkeit erfüllen soll. Annette Pehnt fühlt in all den Texten mit und nach, ohne dass es emotionale Fäden zieht. Sie braucht keine Brille. Sie erzeugt ungeheure Nähe. Ob sie blinde Nähe einer Mutter, stumme Leidenschaft in einem Hotelzimmer oder den Kult um einen Gegenstand beschreibt, es sind Sehnsüchte aller Art. Annette Pehnt schreibt, was den Menschen bewegt. Im ersten Band war es die Angst, im zweiten nun die Liebe. Keine Rührseeligkeit und Sentimentalität. Ich erkenne mich und die Welt in ihren Texten wieder. Sie lügen nicht, heucheln nicht, machen mir nichts vor. Sie widerspiegeln, auch wenn der Spiegel zuweilen beschlagen den unmittelbaren Blick zurückprallen lässt. Manche Texte brauchen Zeit. Ein Buch, aus dem man sich gerne vor dem Einschlafen vorliest. einem Lexikon blätterteten und lasen, auf der Suche nach nichts. Unter trügerischen Stichworten wie «Geschenk», «Knospen» oder «Morgenlicht» verbergen sich Miniaturen grosser und kleiner Ängste, fremder und bekannter. Die Angst einer Frau vor den Berührungen ihres Mannes, die Angst vor dem eigenen Schatten, die Angst, unnütz zu sein. Dramatisches, Unabänderliches, Tragisches, jeder Text Stoff für einen Roman. Da schreibt jemand, der die Psyche kennt, nicht nur die eigenen Ängste freizügig ausbreitet. Manche Texte sind abgerundet und «fertig» erzählt. Andere zwingen mich, die Gedanken, die Szene weiterzuspinnen bis zur Selbstreflexion.

einem Lexikon blätterteten und lasen, auf der Suche nach nichts. Unter trügerischen Stichworten wie «Geschenk», «Knospen» oder «Morgenlicht» verbergen sich Miniaturen grosser und kleiner Ängste, fremder und bekannter. Die Angst einer Frau vor den Berührungen ihres Mannes, die Angst vor dem eigenen Schatten, die Angst, unnütz zu sein. Dramatisches, Unabänderliches, Tragisches, jeder Text Stoff für einen Roman. Da schreibt jemand, der die Psyche kennt, nicht nur die eigenen Ängste freizügig ausbreitet. Manche Texte sind abgerundet und «fertig» erzählt. Andere zwingen mich, die Gedanken, die Szene weiterzuspinnen bis zur Selbstreflexion. Auszug aus dem Roman »Insel 34«, 2008 den Thaddäus-Troll-Preis sowie die Poetikdozentur der Fachhochschule Wiesbaden und 2009 den Italo Svevo-Preis. 2011 erschien ihr Roman »Chronik der Nähe«, im selben Jahr erhielt sie den Solothurner Literaturpreis sowie den Hermann Hesse Preis. 2013 erschien der Prosaband »Lexikon der Angst«, 2014 war sie Mitherausgeberin der Anthologie »Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher«. Darüber hinaus schrieb sie mehrere Kinderbücher, unter anderen »Der Bärbeiß«. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman »Briefe an Charley«.

Auszug aus dem Roman »Insel 34«, 2008 den Thaddäus-Troll-Preis sowie die Poetikdozentur der Fachhochschule Wiesbaden und 2009 den Italo Svevo-Preis. 2011 erschien ihr Roman »Chronik der Nähe«, im selben Jahr erhielt sie den Solothurner Literaturpreis sowie den Hermann Hesse Preis. 2013 erschien der Prosaband »Lexikon der Angst«, 2014 war sie Mitherausgeberin der Anthologie »Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher«. Darüber hinaus schrieb sie mehrere Kinderbücher, unter anderen »Der Bärbeiß«. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman »Briefe an Charley«.

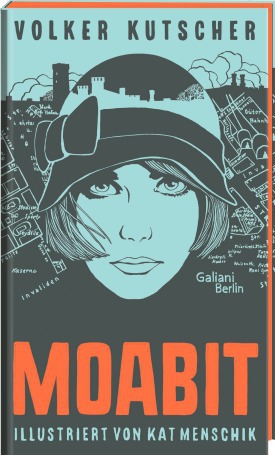

Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Mit dem Roman »Der nasse Fisch«, dem Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Rath im Berlin der Dreißigerjahre, gelang ihm auf Anhieb ein Bestseller, dem bisher fünf weitere folgten. Die Reihe ist die Vorlage für die internationale Fernsehproduktion »Babylon Berlin«.

Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Mit dem Roman »Der nasse Fisch«, dem Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Rath im Berlin der Dreißigerjahre, gelang ihm auf Anhieb ein Bestseller, dem bisher fünf weitere folgten. Die Reihe ist die Vorlage für die internationale Fernsehproduktion »Babylon Berlin«. Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis Schlaf. Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: „Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas“ (2011) sowie „Kalevala“ (2014), „Der goldene Grubber“, Von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014).

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis Schlaf. Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: „Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas“ (2011) sowie „Kalevala“ (2014), „Der goldene Grubber“, Von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014).

Giovanni Orelli zu einer aussterbenden Sorte Mensch gehört, die sich nicht betäuben wollen, die sich nicht einmal davor schützen müssen. Gertrud Leutenegger ist im menschlichen Spektrum diametral entfernt von all jenen, die sich in rasenden Zügen, mit Kopfhörern zugestöpselt und mit dem Finger über Minibildschirme wischend durchs Leben zerren lassen. Gertrud Leuteneggers Texte, auch ihre Romane, entschleunigen, zeigen, was Leben und Denken wäre, würde ich mich nicht dauernd wegtragen lassen. Die Schriftstellerin beschreibt im Buch «Das Klavier auf dem Schillerstein» auch eine Reise im Zug mit dem Dichter Gerhard Meier und seiner Frau Dorli nach Graz. Gerhard Meier, auch ein grosser Stiller, ein Massiv an Verborgenem und zu Entdeckendem, ein Gigant hinter der Maske des Kleinbürgerlichen, ein grosser Schweizer Schriftsteller. Ein einziger Satz auf jener Reise war es damals, vor Jahrzehnten, der die Dichterin noch immer umtreibt, der einen tiefen Krater in ihr Bewusstsein gerissen hat und genauso gut als Titel für dieses wunderbare Büchlein gepasst hätte:

Giovanni Orelli zu einer aussterbenden Sorte Mensch gehört, die sich nicht betäuben wollen, die sich nicht einmal davor schützen müssen. Gertrud Leutenegger ist im menschlichen Spektrum diametral entfernt von all jenen, die sich in rasenden Zügen, mit Kopfhörern zugestöpselt und mit dem Finger über Minibildschirme wischend durchs Leben zerren lassen. Gertrud Leuteneggers Texte, auch ihre Romane, entschleunigen, zeigen, was Leben und Denken wäre, würde ich mich nicht dauernd wegtragen lassen. Die Schriftstellerin beschreibt im Buch «Das Klavier auf dem Schillerstein» auch eine Reise im Zug mit dem Dichter Gerhard Meier und seiner Frau Dorli nach Graz. Gerhard Meier, auch ein grosser Stiller, ein Massiv an Verborgenem und zu Entdeckendem, ein Gigant hinter der Maske des Kleinbürgerlichen, ein grosser Schweizer Schriftsteller. Ein einziger Satz auf jener Reise war es damals, vor Jahrzehnten, der die Dichterin noch immer umtreibt, der einen tiefen Krater in ihr Bewusstsein gerissen hat und genauso gut als Titel für dieses wunderbare Büchlein gepasst hätte: Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, studierte nach Aufenthalten in Florenz und Berlin an der Schauspielakademie Zürich Regie und arbeitete als Regieassistentin am Schauspielhaus Hamburg. Seit 1975 veröffentlicht sie Romane, Theaterstücke und Essays. Sie lebte viele Jahre in der italienischen Schweiz, einige Zeit in Rom und Japan. Heute wohnt sie in Zürich. Ihre letzten Publikationen sind «Pomona» (2004), «Gleich nach dem Gotthard kommt der Mailänder Dom» (2006), «Matutin» (2008), «Panischer Frühling» (2014).

Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, studierte nach Aufenthalten in Florenz und Berlin an der Schauspielakademie Zürich Regie und arbeitete als Regieassistentin am Schauspielhaus Hamburg. Seit 1975 veröffentlicht sie Romane, Theaterstücke und Essays. Sie lebte viele Jahre in der italienischen Schweiz, einige Zeit in Rom und Japan. Heute wohnt sie in Zürich. Ihre letzten Publikationen sind «Pomona» (2004), «Gleich nach dem Gotthard kommt der Mailänder Dom» (2006), «Matutin» (2008), «Panischer Frühling» (2014).

Am Freitag, den 1. Dezember 2017, um 20 Uhr, liest Gertrud Leutenegger aus „Das Klavier auf dem Schillerstein“ im Bodman-Literaturhaus in Gottlieben TG, Moderation: Bernhard Echte, Verleger Nimbusverlag

Am Freitag, den 1. Dezember 2017, um 20 Uhr, liest Gertrud Leutenegger aus „Das Klavier auf dem Schillerstein“ im Bodman-Literaturhaus in Gottlieben TG, Moderation: Bernhard Echte, Verleger Nimbusverlag