Sein Stamm ist auf dem ersten Meter zweimal in sich verdreht, als hätten zwei gewaltige Hände ihn in seiner Jugend ausgewrungen wie ein nasses Handtuch. Seine Rinde ist backsteinbraun, rostbraun geschuppt, erinnert an Echsenhaut, an Krokodilleder. Auf der Sonnenseite des schräg aufstrebenden Stamms breitet sich ein goldengrüner, feinst gefiederter Moosteppich aus, bei dessen Berührung man das Gefühl hat, die Mähne eines Pferdes zu streicheln. Die Unterseite des Stamms wirkt schiefergrau, erst beim längeren Hinsehen macht man einen leichten Mauveschimmer aus. Je höher es hinaufgeht, je dünner die Äste werden, desto weniger Schuppenrinde ist zu sehen, desto glatter wird die Oberfläche des Holzes, ein hellgeschecktes Grau mit dem in der Sonne gelblich leuchtenden Grünspan von Flechten.

Auf Kniehöhe hat auch der Stamm ein erstes Knie, bis zu dem er recht gerade aus der Erde wächst. In der Kniekehle imitieren zwei starke in den Stamm eingelassene Stränge Sehnen. Oberhalb der an einer Kniescheibe erinnernden Ausbuchtung neigt sich der Winkel auf sechzig Grad, und die Wuchsrichtung dreht sich um ein Achtel. Ein zweiter Knick auf Hüfthöhe verschiebt die Wuchsrichtung wieder um 30 Grad zurück. Auf zweieinhalb Metern Höhe gabelt sich der Stamm, zwei Meter von seinem Ausgangspunkt entfernt, in drei Hauptäste.

Der stärkste Ast strebt in der Kurve einer Kettenlinie nach oben – zwei weitere Äste gehen von ihm ab, einer davon fast vier Meter weit waagrecht ausgreifend –, um sich in der Krone in zwei weidenartig überhängende Kuppeläste zu gabeln. Der zweite Hauptast wächst, sich verjüngend, flacher hinauf, verzweigt sich an seinem Scheitelpunkt, von wo aus das Gewicht der Zweige sie in einer Art Kreuzrippengewölbe nach unten biegt. Der Dritte beschreibt einen kommunistischen Gruß: Nach einem knappen Meter waagerechten Wachstums zwingt ein angewinkelter Ellbogen ihn in die Senkrechte, drei Meter weit. Die Krone des Baums hat auf einer Höhe von vielleicht sechs Metern einen Durchmesser von wenigstens acht. Geformt ist er wie ein riesiger Sonnenschirm auf schiefem Fuß. In der Erntezeit hängen manche Zweige voller Früchte fast bis zum Boden hinab, ebenso im Januar, wenn nasser Schnee auf ihnen lastet und der Stamm schwarz schimmert wie das Fell eines Rappen.

Am Bizeps des einen Hauptastes ist ein steinerner Nistkasten aufgehängt, den ein Blaumeisenpaar zum Überwintern und im Frühjahr zum Nestbau nutzt. Außer den Meisen finden sich regelmäßig Amseln, Spottdrosseln, Kleiber, Zaunkönige im Baum, seltener Spatzen. Im Winter werden die Meisenknödel täglich auch von einem kopfüber an ihre Unterseite gekrallten Buntspecht aufgesucht, ab und an klingt das schrille Gekecker eines großen, blaubraun leuchtenden, nesträuberischen Eichelhähers aus der Krone, das Hunderte von Metern entfernt im Wald wieder aufgenommen und weitergetragen wird. Seit einigen Jahren sieht man zur Blütezeit immer weniger Bienen im Baum, während die Zahl der Hummeln konstant zu bleiben scheint. Zur Fruchtzeit zieht es die Wespen ins Geäst, manchmal hört man wie ein weit entferntes Moped das sonore Gebrumm der Hornissen, von dem sich einem die Nackenhärchen aufstellen, bevor man noch die erschreckend langen Körper rund um den Stamm auf und ab kreisen sieht.

Im Oktober trägt er mittelgroße Äpfel, deren Grundfarbe gelb ist, manchmal gesprenkelt wie von Sommersprossen, viele von ihnen mit errötenden oder sogar feuerroten Wangen, einige mit wie aufgebatikten grünen Flecken. Vierzig Kilo davon ernten wir in jedem Herbst, der Teleskop-Käscher muss in ganzer Länge ausgezogen werden, um die obersten, wie Glühbirnen leuchtenden aus der Krone zu greifen. In Wäschekörben bringen wir sie dann zu der in einem Hinterhof in Weißensee verborgenen Mosterei Neubert, wo neben verwilderten Gärtchen und rostigen Zäunen die große grünlackierte Presse brummt, über deren Rand die Äpfel direkt in das schäumende Gebrodel gekippt werden.

Gegen Ende März eröffnen die beiden Sauerkirschbäume, deren wie Chilischoten geformte Früchte im August zu Tausenden auf den Platten zerplatzen und rote Schlieren und Schmierspuren hinterlassen, die an die Überbleibsel eines Unfalls oder Massakers erinnern, mit ihrer blassgelben, seltsam unkörperlichen, pusteblumenhaften Blüte, den Frühlingsreigen. Sie hält sich nicht lange, ist schon schlaff und welk, wenn der Mirabellenbaum Anfang April sein christosches Zauberkunststück vollführt und seine noch winterlich kahlen Äste plötzlich mit einer vibrierenden weißen Schmetterlingswolke umhüllt, die jeden Tag weißer und dichter wird, so dass man selbst an grauen Tagen, am Stamm stehend und in die Krone hinaufblickend, die Augen zusammenkneift vor soviel flirrender Helligkeit. Die unvermeidlichen Regengüsse setzen dem Traum nach kaum zwei Wochen ein etwas schäbiges Ende in Form eines Konfettiregens. Immerhin bleiben als Hoffnungsboten die grünen, noch eingerollten Blätter. Es folgt, ebenso kurzatmig, so schön wie steril, das Erblühen der im Schatten des Hauses violett schimmernden Zierkirsche. Der Baum, rotbräunlich gefärbt, verströmt, wenn die Knospen sich öffnen, ein zartrosa Licht, das nach einer Woche schon schwächer wird und erlischt, um die Bühne freizugeben für die Pflaumenbäume. Währenddessen blenden die Forsythien die Augen wie strahlende, vom Himmel in den Garten gefallene Sonnen. Aber erst wenn sie von oben her ihre Blätter zu treiben beginnen und das bonnardsche Mimosengelb sich in den folgenden Wochen in Absinthgrün verwandelt, erst in den allerletzten Apriltagen, ermutigt von einer warmen

Woche, manchmal noch später, wie aus alter, in den Genen liegender Erfahrung manches Jahr erst nach den Eisheiligen, zeitgleich mit der Mauser der geduldigen Hainbuche, die seit November ihr pergamentenes, rohrzuckerbraunes, welkes Laub festhält, um dann innerhalb von zwei Tagen, vom Wipfel bis zum Boden, alle toten Blätter abzuschütteln und ebenfalls vom Wipfel her die lanzettspitzen Knospen innerhalb weiterer zweier Tage zu stark gemasertem, flaumiggrünem Frühlingslaub auszurollen, erst dann kommt die Stunde des Apfelbaums.

Er hat sich vorbereitet, langsam, geduldig. Anders als die Pflaumenbäume, die erst ihr Blütenfeuerwerk versprühen, um dann zu grünen, die rasch ihr Pulver verschossen haben, beginnt er mit einem grünen Schimmer der Kelchblätter, der einen Anflug von Frühling in die Winterschwärze des Baums setzt, und aus dem das dunkle, stark durchblutete Rosa der Knospenköpfe verheißungsvoll blinkt. Auch jetzt noch lässt er sich Zeit, eine Woche, um sich zu entfalten, eine Woche, um im Entfalten die rosige Außenseite des Blütenblattes nach unten und außer Sicht zu drehen und die schneeweißen Innenseiten zu präsentieren.

Die Fünf ist die Ordnungszahl der Apfelblüte, fünf Blütenblätter bilden einen Kranz, in dessen Zwischenräumen weitere fünf rosige Nebenblüten knospen. Haben sie sich alle geöffnet, wiegen sich mokkatassengroße Blütengebinde auf den Enden der Zweige, das Rosa ist fast ganz verschwunden, scheinbar verblasst in der Anstrengung des Wachsens und Sich- Öffnens, und nur noch hier und da eher zu ahnen als zu sehen, mehr eine Erinnerung auf der eigenen Netzhaut als eine tatsächliche Farbe. Meist sind es auf den Innenseiten der Blütenblätter nur hingehauchte Gouache-Flecken entlang der Längsmaserung des kapillarenfeinen Aderwerks.

Diese Blütenblätter sind nicht ganz glatt, sondern ein wenig verknittert wie die ungebügelten Ärmel eines Seidenhemds. Im Entfalten umschließen sie zunächst die Mitte noch schalenartig, biegen sich dann jedoch immer weiter nach außen, um in einer fast obszönen Geste der Entblößung Staubgefäße und Stempel nicht nur zugänglicher zu machen, sondern sie gleichsam nach oben zu pressen, fast so, als ob eine Frau ihre Schamlippen auseinanderzöge, um ihrem neugierigen Liebhaber mittels ein wenig Drucks aus dem Beckenboden ihre Klitoris zu offenbaren.

Im Innern der Blüte rankt sich feinstes Kabelwerk, hellgrün, das sich dann zu einem Strauß aus herzförmigen, blassgelben Staubgefäßen und höher aufragenden Stempeln bündelt und öffnet, meist fünf an der Zahl. Die Stiele und Kelchblätter unter den Blüten sind flaumig behaart wie Jungmädchenarme, so dass es fast wie Nebel um die Stiele spielt.

Der Eindruck des zur Gänze blühenden Baums hat etwas von der Ausschüttung eines Füllhorns, von Überschwang, von Mit-vollen-Händen-Herschenken. Es ist eine bäuerliche, keine distinguierte Pracht, keine Spur von Maß oder Etikette, keine bürgerliche Reserve, kein haushaltender Wille zum Sparen, keine taktische Beschränkung. Es ist das Glück eines jungen Mädchens vom Lande, das sich von Natur aus schön weiß, sich zu festlichem Anlass zu putzen, etwas anachronistisches, eine alte Weise.

Seine äußersten Zweige berühren dann fast die höchsten des Fliederbuschs, und es wirkt als werde durch den Kontakt, den manchmal ein Windstoß hervorruft, das Kommando zum Erblühen von dem weißleuchtenden Obstbaum an die noch dunkel verschlossenen Knospen des Strauches weitergeleitet, der dann sozusagen den Staffelstab übernimmt und das hellere Violett des Blüteninneren, ihren Duft freigebend, offenbart, wenn von der Pracht des Apfelbaums nur noch weißer Hochzeitsreis auf dem Rasen übriggeblieben ist und er selbst eine bräunlich-gelbliche Färbung annimmt wie ein angeschnittener Apfel, der zu lange an der Luft gelegen hat, denn nur noch Staubgefäße und Stempel stehen wie miniaturisierte Springbrunnen auf den leeren Blütenständen, unter denen das Laub mächtig wächst.

Wenn man unter ihm sitzt, scheint das vielstimmige Vogelgezwitscher aus ihm zu kommen, scheint der Baum zu singen, als sei er eine Art Orgel: Die tieferen Töne entströmen dem Stamm, die höchsten dem feinen Gezweig der Krone. Das gequetscht Quietschende der Grasmücken und Finken, die gepfiffenen Koloraturen der Amseltriller, dazwischen rhythmisches Morsen.

An einem windigen, warmen 30. April studiere ich seine Bewegungen: Ein leises, würdiges Wiegen der weit ausgreifenden Äste, Pendelschläge der dünneren Zweige. Die Blüten schütteln sich, das Laub vibriert, als überliefe es eine Gänsehaut, oszilliert im Sonnenlicht. Konzentriert man den Blick auf Einzelheiten, sieht man das Elektronenrasen der Insekten, bei dem man Standort und Geschwindigkeit nie genau unterscheiden kann, so dass der Eindruck eines Flimmerns der vom Baum überwölbten Luft entsteht. Bei Sturm schüttelt er sich wie ein Tier, dem der Wind durchs Fell oder die Mähne zaust.

Im Frühling erinnert die Blüte an die duftig auf schaumigen Mittelmeerwellen tanzenden Blumengirlanden auf Noel-Nicolas Coypels „Entführung der Europa“: Sahnebaisers des Rokoko.

Im Sommer gleicht das Licht- und Schattengeflocke unter seinem Laubdach einer elektrischen Cloisonné-Malerei, deren Zellen in unregelmäßigen Abständen aufblinken. Wässert man an heißen Spätnachmittagen den Boden rund um den Stamm, hat man das Gefühl, ein Tier zu tränken, das gierig und dankbar die Flüssigkeit aufnimmt. Im November ruft der Baum die Erinnerung an einen bretonischen Calvaire irgendwo im Norden des Finisterre zwischen Morlaix und Brest herauf: nasser schwarzer Granit, der Inbegriff von Trostlosigkeit. Zu Weihnachten, wenn die reifbedeckten Zweige in der Morgensonne zuckrig glitzern, geht etwas Heimeliges, Trautes von ihm aus, und bei seinem Anblick sage ich mir Brechts GedichtDie Vögel warten im Winter vor dem Fenster her: „Ich bin die Amsel. Kinder, ich bin am Ende …“

In den Abschiedsschmerz, der ein Vorausahnen der Tatsache ist, dass man die Präsenz des Selbstverständlichen doch erst richtig schätzen kann, wenn sie nur noch in der Erinnerung existiert, aber in der täglichen Gegenwart ein Loch, ein Fehlen sein wird, mischt sich eine Prise von Neid, den der Ruhe- und Rastlose immer gegenüber dem Sesshaften empfindet, der all das, was man anderswo sucht, schon längst zu besitzen scheint, ohne Aufhebens, ganz beiläufig, oder wie der Weise sagt: ohne je seinen Garten verlassen zu haben. Wie alt er sein mag? So alt wie das Haus, fünfzig Jahre? Oder noch älter? Was alles um ihn herum vorgegangen ist, während er stoisch und ahnungslos mit nichts als Wachsen und Früchtetragen beschäftigt war! Keine zwanzig Meter von ihm teilte die Mauer dreißig Jahre lang Berlin von seinem Umland. Zwanzig Meter weiter, und seine Äpfel wären in zwei Staaten gefallen. Aber das hätte die Grenzpolizei der DDR nicht toleriert, die im Mauerstreifen jeden Baumwuchs mit Pflanzengiften unterband. Bei starkem Westwind, berichten die Nachbarn, sind ihnen davon die Geranien eingegangen, dem Baum hat es nichts angehabt. Geschichte ficht einen Baum nicht an, sofern er ihr nicht im Wege steht.

Wenn die Menschen und die Naturgewalten ihn lassen, müsste er länger leben als ich. Eigentlich ist er es, der sich von mir verabschieden müsste.

Michael Kleeberg, geboren 1959 in Stuttgart, lebt als Schriftsteller und Übersetzer (u.a. Marcel Proust, John Dos Passos, Graham Greene, Paul Bowles) in Berlin. Sein Werk (u.a. «Ein Garten im Norden», «Vaterjahre») wurde in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Zuletzt erhielt er den Friedrich-Hölderlin-Preis (2015), den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2016) und hatte die Frankfurter Poetikdozentur 2017 inne.

Beitragsbild © Lothar Köthe

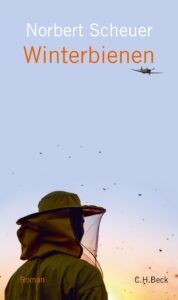

Egidius erwartet seinen nächsten Auftrag als Flüchtlingshelfer. Während der Krieg immer unkontrollierter tobt, gibt es noch immer Verzweifelte, die über die nahe Grenze nach Belgien fliehen wollen, weg vom Epizentrum faschistischer Gräuel. Das, was Egidius für seine Fluchthilfe bekommt, braucht er, um die Medikamente beim Apotheker zu bezahlen, die ihm ein einigermassen erträgliches Leben garantieren, die die Anfälle erträglich machen und seine Einschränkung verstecken lässt. Egidius packt Flüchtlinge auf die Ladefläche seiner Kutsche und tarnt diese als zu transportierende Bienenvölker. Ein gewagtes Unternehmen an all den Kontrollen vorbei. Zumal sich Egidius als Frauenversteher- und verführer im Städtchen wohl Freundinnen macht, aber auch Feinde.

Egidius erwartet seinen nächsten Auftrag als Flüchtlingshelfer. Während der Krieg immer unkontrollierter tobt, gibt es noch immer Verzweifelte, die über die nahe Grenze nach Belgien fliehen wollen, weg vom Epizentrum faschistischer Gräuel. Das, was Egidius für seine Fluchthilfe bekommt, braucht er, um die Medikamente beim Apotheker zu bezahlen, die ihm ein einigermassen erträgliches Leben garantieren, die die Anfälle erträglich machen und seine Einschränkung verstecken lässt. Egidius packt Flüchtlinge auf die Ladefläche seiner Kutsche und tarnt diese als zu transportierende Bienenvölker. Ein gewagtes Unternehmen an all den Kontrollen vorbei. Zumal sich Egidius als Frauenversteher- und verführer im Städtchen wohl Freundinnen macht, aber auch Feinde. Der Krieg wird immer unmittelbarer. Bombentreffer, Treffer von Tieffliegern. Egidius Fluchthilfe immer riskanter. Eine junge Frau verliert ihr Neugeborenes nach seiner Fluchthilfe, weil sie vergewaltigt wird und niemand merkt, dass im Rucksack auf ihrem Rüchen ein kleines Kind versteckt ist. Ein Professor stirbt in einem seiner zur Flucht präparierten Transportbienenstöcke. Es droht Verrat überall. Seine Medikamente werden immer knapper, seine Anfälle und Aussetzer immer häufiger. Das Grosse und Kleine kollabiert.

Der Krieg wird immer unmittelbarer. Bombentreffer, Treffer von Tieffliegern. Egidius Fluchthilfe immer riskanter. Eine junge Frau verliert ihr Neugeborenes nach seiner Fluchthilfe, weil sie vergewaltigt wird und niemand merkt, dass im Rucksack auf ihrem Rüchen ein kleines Kind versteckt ist. Ein Professor stirbt in einem seiner zur Flucht präparierten Transportbienenstöcke. Es droht Verrat überall. Seine Medikamente werden immer knapper, seine Anfälle und Aussetzer immer häufiger. Das Grosse und Kleine kollabiert. Norbert Scheuer, geboren 1951, lebt als freier Schriftsteller in der Eifel. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise und veröffentlichte zuletzt die Romane «Die Sprache der Vögel» (2015), der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, und «Am Grund des Universums» (2017). Sein Roman «Überm Rauschen» (2009) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war 2010 «Buch für die Stadt Köln».

Norbert Scheuer, geboren 1951, lebt als freier Schriftsteller in der Eifel. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise und veröffentlichte zuletzt die Romane «Die Sprache der Vögel» (2015), der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, und «Am Grund des Universums» (2017). Sein Roman «Überm Rauschen» (2009) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war 2010 «Buch für die Stadt Köln».

«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.

«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.

Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!

Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!

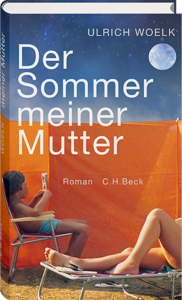

Ulrich Woelk, geboren 1960, studierte Physik und Philosophie in Tübingen. Sein erster Roman, „Freigang“, erschien 1990 und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Woelk lebt als freier Schriftsteller und Dramatiker in Berlin. Seine Romane und Erzählungen sind unter anderem ins Englische, Französische, Chinesische und Polnische übersetzt. Mit seinem Roman «Der Sommer meiner Mutter» steht Ulrich Woelk auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.

Ulrich Woelk, geboren 1960, studierte Physik und Philosophie in Tübingen. Sein erster Roman, „Freigang“, erschien 1990 und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Woelk lebt als freier Schriftsteller und Dramatiker in Berlin. Seine Romane und Erzählungen sind unter anderem ins Englische, Französische, Chinesische und Polnische übersetzt. Mit seinem Roman «Der Sommer meiner Mutter» steht Ulrich Woelk auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.

Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.

Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.

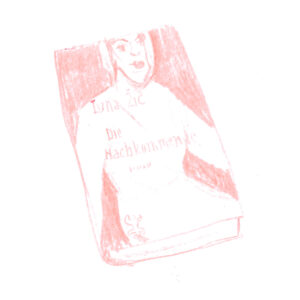

Niculina lebt mit ihren Eltern auf einem kleinen Hof in den Bergen. Das Leben im Dorf ist hart, die Existenz der Familie von vielem bedroht. Nicht zuletzt von der Krankheit der Nona, Niculinas Grossmutter, die im gleichen Dorf lebt und sich die Medizin, die sie bräuchte, nicht mehr kaufen will und kann. Niculina treibt jeden Morgen die Ziegen hinauf auf die Weiden über dem Dorf. Dort trifft sie Ladina, ihre Freundin, und seit diesem Sommer Peider, den Sohn des einzigen Kaufmanns im Dorf. Peider muss keine Ziegen hüten. Er hütet sein Giki Gäki in seinem sagenhaften Buch, dessen Erklärungen er den Mädchen wie die Wahrheit verkauft. Für Niculina, die durch die Krankheit der Grossmutter, durch den drohenden Tod und die Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind nach Antworten sucht, macht sich auf, um im See der Seelen das Lebenswasser zu finden, jenes Wasser, das die Grossmutter unsterblich machen soll. Von geheimnisvollen Doppelwesen geführt bis ins Wolfstal in eine geheimnisvolle Höhle unter dem Piz Spiert.

Niculina lebt mit ihren Eltern auf einem kleinen Hof in den Bergen. Das Leben im Dorf ist hart, die Existenz der Familie von vielem bedroht. Nicht zuletzt von der Krankheit der Nona, Niculinas Grossmutter, die im gleichen Dorf lebt und sich die Medizin, die sie bräuchte, nicht mehr kaufen will und kann. Niculina treibt jeden Morgen die Ziegen hinauf auf die Weiden über dem Dorf. Dort trifft sie Ladina, ihre Freundin, und seit diesem Sommer Peider, den Sohn des einzigen Kaufmanns im Dorf. Peider muss keine Ziegen hüten. Er hütet sein Giki Gäki in seinem sagenhaften Buch, dessen Erklärungen er den Mädchen wie die Wahrheit verkauft. Für Niculina, die durch die Krankheit der Grossmutter, durch den drohenden Tod und die Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind nach Antworten sucht, macht sich auf, um im See der Seelen das Lebenswasser zu finden, jenes Wasser, das die Grossmutter unsterblich machen soll. Von geheimnisvollen Doppelwesen geführt bis ins Wolfstal in eine geheimnisvolle Höhle unter dem Piz Spiert.

Zoë Jenny wurde 1974 in Basel geboren. Ihr erster Roman «Das Blütenstaubzimmer» (FVA 1997) wurde in 27 Sprachen übersetzt und zum weltweiten Bestseller. In der Frankfurter Verlagsanstalt sind ihre Romane «Der Ruf des Muschelhorns» (2000) und «Das Portrait» (2007), sowie ihre Erzählungen «Spätestens morgen» (FVA 2013) erschienen. Zoë Jenny lebt heute in Breitenfurt bei Wien.

Zoë Jenny wurde 1974 in Basel geboren. Ihr erster Roman «Das Blütenstaubzimmer» (FVA 1997) wurde in 27 Sprachen übersetzt und zum weltweiten Bestseller. In der Frankfurter Verlagsanstalt sind ihre Romane «Der Ruf des Muschelhorns» (2000) und «Das Portrait» (2007), sowie ihre Erzählungen «Spätestens morgen» (FVA 2013) erschienen. Zoë Jenny lebt heute in Breitenfurt bei Wien.

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.

Sie fahren in den Ort, den sie vor zwei Jahren verlassen hatten. Den Ort mit dem kleinen Bahnhof, den Reiheneinfamilienhäusern, den Carports, dem Glashaus von Noahs Eltern und dem Wohnsilo, wo Mugo wohnte. Dahin, wo sie ohne Speer nichts hingezogen hätte, das mit Speer aber die einzige Option für Noah schien. Sie versenken das bronzene Ding im Baggersee, unweit vom Ort und rufen nach scheinbar erfolgreicher Beseitigung jene zusammen, die im Dorf geblieben sind. Martin erfährt dabei, dass auch Mugo wieder hier ist, die eigentlich Maria heisst, aber ihren Namen nicht mag, dann viel lieber Mu(tter)go(ttes). So wird aus dem glamourösen Absetzen aus dem Mief der Enge und Biederkeit eine verzweifelte Bruchlandung zwischen Fassungslosigkeit und Ernüchterung.