Der afghanische Exilautor Azizullah Ima und der Schweizer Schriftsteller Andreas Neeser schickten sich Textminiaturen (maximal 14 Zeilen) und ertasteten literarisch, was Bilder auslösen und weitertragen. Azizullah in seinem Schmerz über eine verlorene Heimat, Andreas Neeser auf der Suche nach dem Kern.

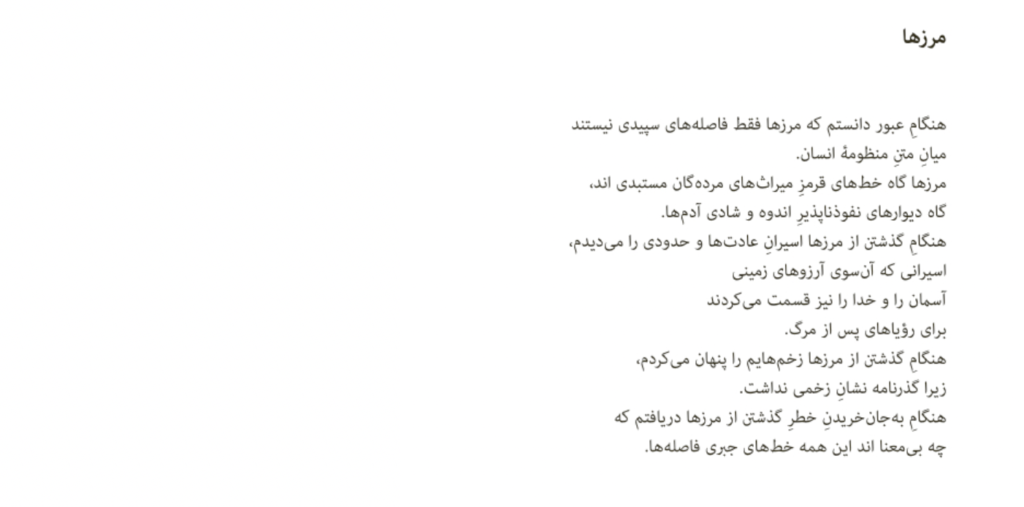

Azizullah Ima floh 33jährig aus Afghanistan, nachdem zwei Jahre zuvor die Taliban die Kontrolle über das von Machtkämpfen geschundene Land übernommen hatten. Drei Jahre später kam der Pädagoge, Journalist und Dichter als Flüchtling in die Schweiz, im Herzen eine Sehnsucht, die seit dem Rückzug ausländischer Soldaten aus seinem Heimatland und der uneingeschränkten Macht der Taliban, ungestillt zum Schreiben zwingt. Andreas Neesers Sehnsucht ist jene nach dem perfekten Satz, dem perfekten Poem, eine Sehnsucht, die sich nur vordergründig von seinem Dichterfreund Azizullah Ima unterscheidet. Sie beide suchen nach Sprache, eine ultimative Suche, eine existenzielle Suche. Sie beide ringen mit der Sprache und mit ihr an der Welt.

Sie beide ringen mit der Welt, Azizullah Ima mit dem Schmerz, der lähmenden Erkenntnis, unsäglicher Trauer und dem Wissen, dass Morden, Foltern, Einsperren und Sterben, die Willkür und Unterdrückung unkontrolliert weitergehen:

Wenn ich nicht mehr an dich denke

und an die unebenen Wege, die mich zu dir führen,

wenn die bittersten Lieder, die von Trennung handeln,

kein Gefühl mehr in mir auslösen, weiss ich, ich bin am Ende angekommen –

dort wo kein Schmerz mehr ist.

Andreas Neeser mit dem Wissen, dass sich unter der geschönten Oberfläche, den geflissentlich bewahrten Oberflächlichkeiten Tiefen auftun:

Ich schaufle und grabe und baue, ich lege die Gänge zur Mitte hin – Platz schaffen, Raum für den einzigen Satz, den es irgendwo gäbe und irgendwann gibt, denn ich wühle gewissenhaft, heiter, und immer im Wissen, ich glaube mir kein Wort.

„Morgengrauengewässer“ nennt sich das gemeinsame Buch der beiden aussergewöhnlichen Dichter. Literarische Miniaturen, Sprachbilder, die die beiden hin- und herschickten, ohne sich dabei Antworten geben zu müssen, weil die wirklich wichtigen Fragen letztlich unbeantwortet bleiben. Azizullah Ima und Andreas Neeser sind Dichter, denen das ewige Suchen längst zum Leben geworden ist, denen die Sprache Selbstvergewisserung, Fragestellung genug ist. Es ist tatsächlich so, als sässen sie beide im Morgengrauen am Ufer eines stillen Sees, in der Hoffnung, ein weiterer Tag würde sie einen Schritt weiter, einen Schritt näher bringen. Der Morgen als Start in einen Tag, von dem sie Ernücherung erahnen und Klarheit erhoffen.

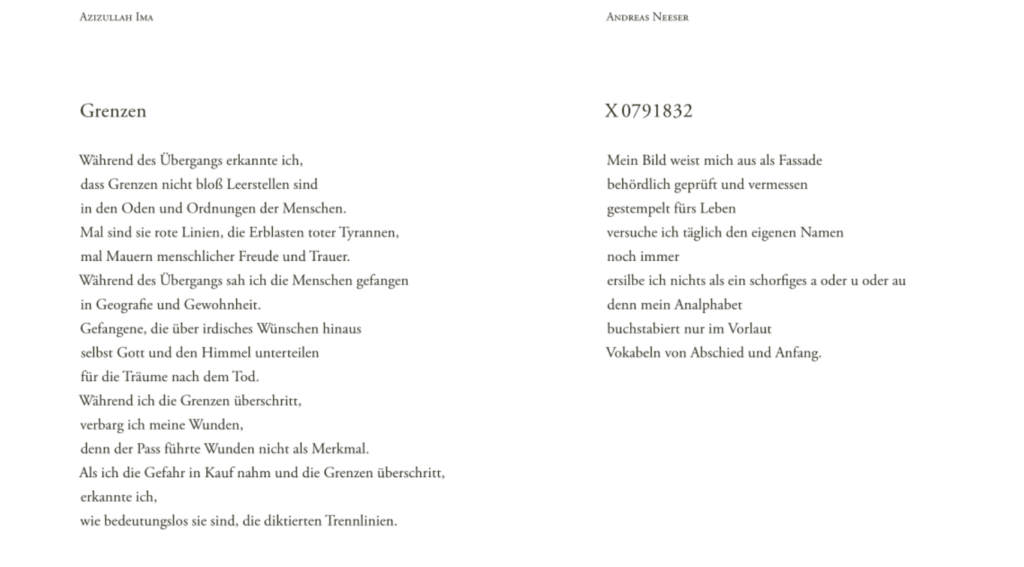

In den Texten der beiden steckt der Blick zurück und jener hinaus. In beiden steckt der Stachel des Schmerzes, wenn auch mit Voraussetzungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber wahrscheinlich macht genau das den Reiz dieses ungewöhnlichen Dialogs aus. Was in diesem Buch auf literarische Art und Weise geschieht, wäre Beispiel genug, wie man sich über Kulturen hinaus begegnen und verständigen könnte. Beiden geht es nicht um Konfrontation, sondern um Bilder, die sich ergänzen, die sich spiegeln. Sie hören sich zu, nehmen Fäden auf, lassen sich locken und leiten, führen und wagen.

Interview mit Andreas Neeser

Wie brachte „Weiterschreiben Schweiz“ euch beide zusammen?

Weiterschreiben Schweiz versucht Exil-Autor/-innen in die hiesige Literaturszene zu integrieren. Zum Beispiel, indem Sie arrivierte CH-Autor/-innen anfragen, ob sie sich ein sogenanntes Tandem mit einem Exilautor bzw. einer Exilautorin vorstellen könnten. Mir wurde Azizullah vorgeschlagen, wir trafen uns und waren uns sofort einig, dass das was wird mit uns. Dank der persischen Übersetzung von «Zwischen zwei Wassern» konnte Aziz sich auch der Qualität meiner Arbeit vergewissern.

War von Beginn weg klar, dass aus dem Experiment ein Buch werden würde? Oder war es gar kein Experiment?

Einige Tandems treffen sich sporadisch und besuchen Veranstaltungen, oder sie schreiben sich Briefe oder sie reden über Literatur. Für Aziz und mich war von Anfang an klar, wir wollen Literatur MACHEN. Und zwar jeder für sich, aber dennoch zu zweit. Das war die Idee des Gesprächs; etwas, was es so praktisch nicht gibt. Und Miniaturen, damit der Gesprächscharakter, der Schreiberwechsel, auch zum Tragen kommt. Und dass wir unser Gespräch für die Öffentlichkeit führen, war auch von Anfang an klar. Literarische Texte brauchen Öffentlichkeit; so ergibt sich dann auch ein Gespräch mit den Lesenden…

Ich habe dann mehrere Verlage angeschrieben … Es ist dem Rotpunkt Verlag hoch anzurechnen, dass er sich auf dieses Experiment eingelassen hat, mit dem sicher kein Geld zu verdienen sein wird.

Ihr kommt aus ganz verschiedenen Leben, Geschichten und Kulturen. Mir scheint, dass es deutliche Unterschiede gibt, nicht nur bei den Themen, der Bildsprache, auch im Sound, der Sprachmusik. Wie sehr war es ein Herantasten? Was passierte zumindest bei dir, wenn du einen Text von Azizullah erhalten hast?

Ein Herantasten war nicht möglich. Wir mussten ja jeweils einfach antworten auf einen Text. Und wir haben NIE über unsere Texte gesprochen. Keine Verständnisrückfragen, keine Änderungsanträge – das würde man ja auch nicht tun in einem normalen Gespräch. Ich sage ja nicht: «Könntest du den Satz, den du eben gesagt hast, noch einmal sagen, aber anders?».

Der Clash of cultures war krass: Krieg, Schwert, Tyrannen etc. – was soll ich dazu sagen? Ich war komplett zurückgeworfen auf mich selbst und die Sprache. (Beides ja durchaus zweifelhaft) Es wäre lächerlich gewesen, etwas über den Krieg oder die Taliban zu schreiben. Also musste ich ganz in meiner Welt bleiben und bei meiner Existenz. Das ist aus meiner Sicht auch ein Gewinn für das Buch. Jeder spricht mit dem anderen, findet Berührungspunkte, und bleibt doch in seiner Welt – egal, was für Themen angeschnitten werden. Für Aziz ist das übrigens genauso. Und so hat er mit dem Gedicht «Reisesymphonie» einen Weg zu anderen Themen gefunden – Reisen, Sprache, Träumen, Kinder.

Für Aziz, den orientalischen Geschichtenerzähler, war es übrigens auch spannend, mit europäischer Lyrik, die ganz Gedanke, Bild und Sprache ist, konfrontiert zu werden.

Meine Texte gingen auf Deutsch zu Aziz; seine gingen nach Berlin zu Sarah Rauchfuss, dann zu mir.

So verging immer sehr viel Zeit (ca. 1 Monat) von einem Text zum nächsten. So kam natürlich nie so richtig ein Dialoggefühl auf. Vor allem Aziz hat das zugesetzt, weil er jede seiner Antworten innert Stunden nach dem Eingang meines Textes verfasst hat. Ich hingegen brauchte immer viel länger.

Die Übersetzungen habe ich nie hinterfragt, zumal Aziz immer mit Sarah in Verbindung stand und da und dort auch intervenierte.

Für mich wurden die Übersetzungen erst beim Lektorat wichtig. Wir lektorierten erst die deutschen Texte, fragten bei Sarah nach, ob die Korrekturen – alles stilistische Kleinigkeiten – eine Änderung des Originals erforderten. Falls ja, klärte das Sarah mit Aziz.

Azizullah Ima und Andreas Neeser sind mit «Morgengrauengewässer» gemeinsam unterwegs. Unter anderem am 1. November in Weinfelden anlässlich der Weinfelder Buchtage und am 15. November in Frauenfeld in der Kantonsbibliothek.

Azizullah Ima, 1963 geboren, studierte Pädagogik in Kabul und war Chefredakteur der Tageszeitung Dariz. Als 1996 die Taliban die Macht übernahmen, musste er Afghanistan verlassen. Seit 1999 lebt er in der Schweiz. Er hat auf Persisch zahlreiche Romane, Erzählungen und Gedichte publiziert.

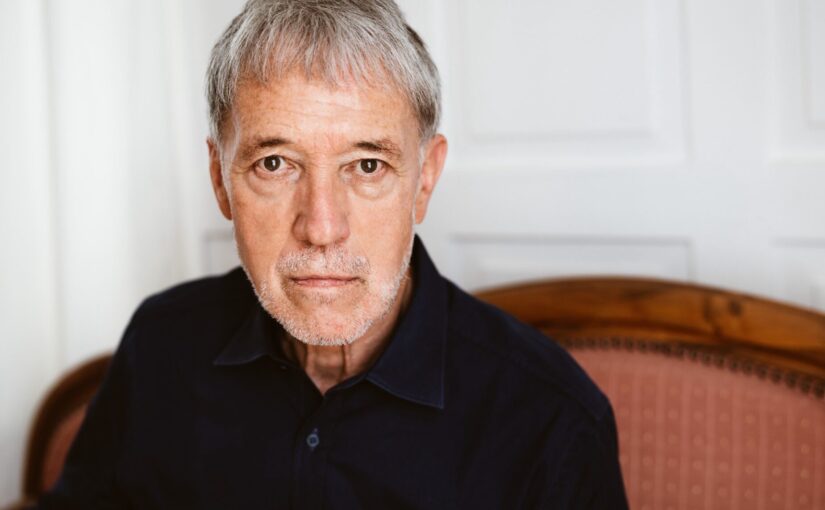

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik in Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses, danach Tätigkeit als Deutschlehrer. Sein umfangreiches literarisches Schaffen wurde vielfach ausgezeichnet.

Sarah Rauchfuß stammt aus Niedersachsen und lebt heute in Berlin. Nach einem ersten Studium der Iranistik und Philosophie studierte sie Zentralasienwissenschaften. Seit 2019 übersetzt sie persische Literatur ins Deutsche.

Beitragsbild © Xenia Zezzi