Jetzt, da Annie Ernaux den Nobelpreis erhielt, ist die Patina, die autofiktionales Schreiben für die einen angesetzt zu haben schien, mit einem Mal weggewischt. In „Schwindel“ schreibt sich Hélène Gestern aus dem Taumeln heraus, weil das Verlassen worden sein ein ganzes Leben in Schieflage brachte. „Schwindel“ macht schwindlig!

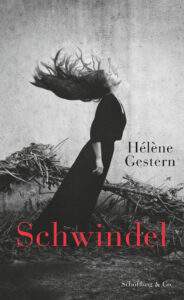

Das Buch ist klein und schmal, passt in eine Jackentasche. Ich lese es am See bei Wind und es ist, als ob die Frau auf dem Cover, die schräg im Wind zu stehen scheint, die Haare wie eine Fahne hinter sich trägt, die inmitten entwurzelten Grünzeugs steht, vor einer hohen grauen Mauer, jenen Wind, der bei mir allerhöchstens säuselt, um ein Vielfaches potenziert ertragen muss. Es ist, als ob das, was ich in meinem Leben immer wieder als Verlust von Liebe hinnehmen muss, in und an diesem Buch als Tragödie der Zerstörung wütet.

Die allergrösste Tragödie des Buches ist nicht die Zerstörung der Liebe, sondern die Tatsache, dass sie unauslöschlich geblieben ist, dass die Erzählerin sie noch immer spürt, trotz aller erlebter Grausamkeiten und Erniedrigungen. Alles, wovon Hélène Gestern erzählt, hat eine riesige Wunde aufgerissen, die nicht heilen will, die die Erzählerin wie ein verstecktes Mahnmal mit sich herumtragen muss, das die Gegenwart abdunkelt, den Schmerz permanent spüren lässt.

„Schwindel“ ist kein Buch für LeserInnen mit ähnlich offenen Wunden. Nichts für all jene, die sitzengelassen und hingehalten wurden, denen mit falschen Versprechungen ein Teil ihres Lebens verhindert wurde, die Gefühle mit sich tragen, die sich kaum kontrollieren lassen. „Schwindel“ ist das Protokoll eines Verlusts. Wie man sehenden Auges über den Abgrund hinaus in die Tiefe stürzt. Wie alles mitgerissen wird. So wie die Liebe, die Leidenschaft alles über die Massen in Sphären der Glückseligkeit entrücken kann, so kann das Verlassenwerden, der Verlust von Hoffnung und Vertrauen alles in die Gegenrichtung reissen, bis, wie auf dem Cover des Buches, alles niedergerissen ist bis auf Erinnerungen zwischen Schmerz und Wehmut.

„Man kann sich erst von der emotionalen Erinnerung lösen, sie tilgen, den Hunden zum Frass vorwerfen, wenn man sich bis zum bitteren Ende mit ihr auseinandergesetzt hat.“

Hélène Gestern erzählt von einer Frau, die einen Mann kennen und lieben lernt. Was sich zu Beginn wie Reisen ins Glück anfühlt, wird zu einem jahrelangen Ringen, einem nicht enden wollenden Schmerz, einer Geschichte, in der alle Logik ausgehebelt zu sein scheint. Der Mann ist verheiratet, Vater und als Geschäftsmann viel unterwegs, weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. So wie die Frau lange Wege auf sich nimmt, kreuz und quer durch ganz Europa fährt um einige Stunden mit jenem Mann zu verbringen, so schleift der Mann die Frau in einer Spur aus Zweifeln, Verletzungen, Missachtung und Narzissmus hinter sich her. Selbst nach einer ersten Trennung, die nur oberflächlich ist, kommt es fast ein Jahrzehnt später, die Gefühle der Frau für den Mann waren nie erloschen, zu einem umso leidenschaftlicheren Aufflammen der Hoffnung, der Liebe, der Leidenschaft, nur um kurze Zeit später alles endgültig in Trümmern zu sehen.

„Schwindel“ ist ein Buch des Schmerzes. Nie aber ein Buch des Selbstmitleids. Die Erzählerin scheint ein Buch lang eine Erklärung zu versuchen, eine Erklärung, um die sie kämpft und ringt. „Schwindel“ ist ein Versuch der Einordnung, weil das, was mit ihr geschah und geschieht, letztlich unerklärbar bleibt. Es ist, als ob diese Stimme mir gegenüber sitzt, ihre Hände auf die meinigen legt, um mir zu bedeuten, bitte nur zuzuhören – und erzählt.

Liebe ist ein Gefühl, ein Zustand, der sich uns entziehen kann. Die Erzählerin ist nicht geheilt, die Wunde noch immer da, selbst die Liebe noch. Und alles korrespondiert, geht mit einer solch intensiven Sprache einher, dass mich die Lektüre schwindlig macht.

Ich schiebe das Buch ins Regal mit dem Gefühl, an etwas ganz Besonderem teilgenommen zu haben.

Hélène Gestern wurde 1971 geboren, ist Schriftstellerin und lehrt an der Universität von Lorraine Literatur. Sie befasst sich intensiv mit der Geschichte der Fotografie und den Möglichkeiten des autobiografischen Schreibens. Ihre Bücher erscheinen in vielen verschiedenen Sprachen, ihr Roman «Der Duft des Waldes» wurde von Patricia Klobusiczky und Brigitte Grosse ins Deutsche übersetzt und war ein grosser Erfolg. Gestern lebt in Paris und Nancy.

Patricia Klobusiczky, 1968 in Berlin geboren, hat in Düsseldorf Literarisches Übersetzen studiert und ist seit mehr als 25 Jahren in der Branche tätig. Sie übersetzt aus dem Englischen und Französischen, Autoren der klassischen Moderne wie Jean Prévost oder Henri-Pierre Roché oder Zeitgenössisches, beispielsweise Romane von Marie Darrieussecq, William Boyd oder Petina Gappah

Beitragsbild © Philippe Matsas

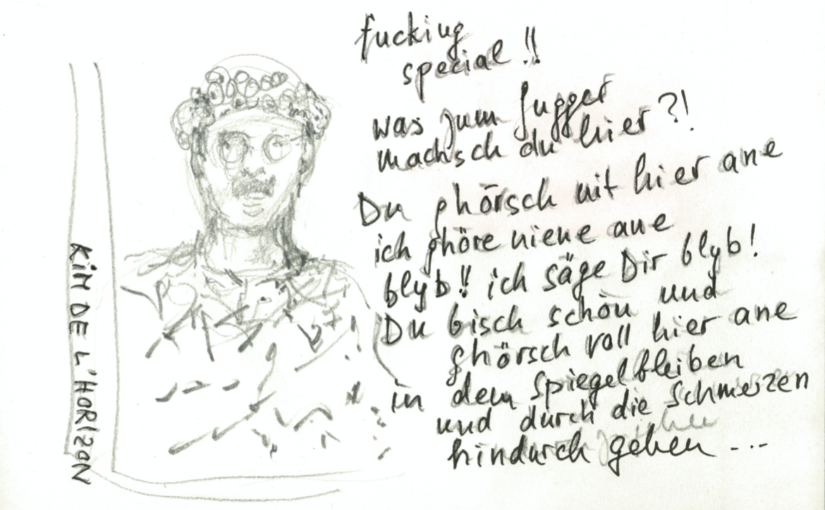

Laudatio zu Kim de l’Horizon «Blutbuch» (DuMont Buchverlag) von Sieglinde Geisel, Jurymitglied

Laudatio zu Kim de l’Horizon «Blutbuch» (DuMont Buchverlag) von Sieglinde Geisel, Jurymitglied