Schreiben ist keine Glücksache. Schreiben muss mit Sicherheit Talent sein, vorallem dann, wenn das Geschriebene verkauft und gelesen werden soll. So schiessen Schreibstuben wie Pilze aus dem Boden. Solche, die in blumigen Versprechen den Erfolg versprechen. Als wäre ein Buch zu schreiben nur eine Frage der richtigen Einstellung und dem entsprechenden Support.

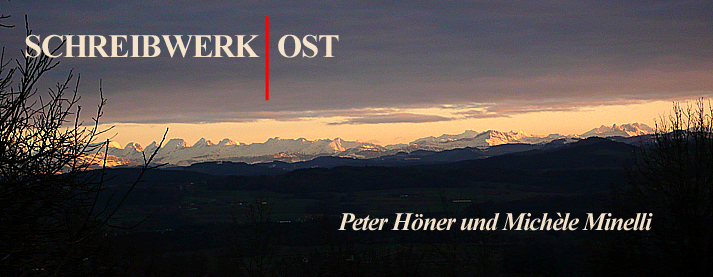

«Schreibwerk Ost» nennt sich, was sich hoch über der Thur auf dem Iselisberg zusammen mit den Schriftstellern Michèle Minelli und Peter Höner formierte. Ein Schriftstellerpaar, das nicht bloss einfach sehnsüchtig Schreibende zu SchriftstellerInnen machen will, sondern das Schreiben institutionalisieren. Zwei Engagierte, die keine falschen Versprechungen machen! Entstanden ist dabei nicht nur eine Startrampe für das eigene Schreiben, sondern ein Buch über das Schreiben. 680 Begriffe sollen zeigen, wie das Autorenleben wirklich ist. «Das Schreibuniversum von A bis Z. Schlicht alles, was es braucht, um glücklich zu sein.»

Buchdeckel, der: Der Name ->Name B. ist eine Aufforderung zur Rebellion. Dieser Deckel will geöffnet werden. Peter Höner

Schreiben ist Privatsache. Aber einmal geschriebene Texte grösstenteils nicht mehr, ausser sie sind unter Verschluss. Texteaber sind der Öffentlichkeit ausgesetzt. Schreibwerk-Ost zeigte, wie Texte entstehen, worauf sie gründen, was sie wollen. 20 Frauen und ein Mann stellten zum einen eigene Texte aus ihrem eigenen Schaffen vor, Texte, die an diesem Sonntag direkt entstanden und das Buch «Schreiblexikon, das», das von Michèle Minelli und Peter Höner herausgegeben wurde. «Autorinnen und Autoren sagen, wie es wirklich ist.» – Ein Standartwerk mit Prädikat «unverzichtbar»!

Buchstaben (Pl.): Wenn man bedenkt, dass fast alles Geschriebene aus B. besteht, dann stellt man fest, dass B. schon seit langer Zeit domestizierte Begleiter des Menschen sind. Wölfe hat man auch domestiziert, damit sie zu Hunden werden. B. -gruppen, die zu wild sind, werden umgeformt. Man mag sie treu und loyal. Hunde werden im Alter oder wegen schlechter Behandlung launisch, bösartig, bissig. Also Vorsicht beim Domestizieren. Francine Vonderhagen

Seit vielen Jahren unterrichten Michèle Minelli und Peter Höner «Literarisches Schreiben» auf dem Iselisberg, hoch über der Thur. Michèle Minelli, zuletzt mit dem Roman «Die Verlorene» aufgefallen und Peter Höner von dem im kommenden Herbst beim Limmat Verlag ein neuer Krimi erscheinen wird. Zusammen mit den beiden Initianten, Organisatoren, Beflügler zeigten mehr als zwei Dutzend Autorinnen und Autoren unter dem Dach des Bodman-Literaturhauses in Gottlieben wie lebendig, witzig, mitreissend, spontan und ernsthaft Literatur sein kann und muss. Wie wertvoll in einem kleinen Kanton am Rande der Schweiz, dem sonst schnell Literarische Provinzialität angelastet werden kann, gäbe es dieses Literaturhaus nicht. Michèle Minelli und Peter Höner zeigten im Kollektiv, was Schreiben bedeuten kann; ganz eigene Perspektiven, genaue Recherche, tiefes Rollenbewusstsein, im Spannungsfeld zwischenDistanz und Nähe.

Seit vielen Jahren unterrichten Michèle Minelli und Peter Höner «Literarisches Schreiben» auf dem Iselisberg, hoch über der Thur. Michèle Minelli, zuletzt mit dem Roman «Die Verlorene» aufgefallen und Peter Höner von dem im kommenden Herbst beim Limmat Verlag ein neuer Krimi erscheinen wird. Zusammen mit den beiden Initianten, Organisatoren, Beflügler zeigten mehr als zwei Dutzend Autorinnen und Autoren unter dem Dach des Bodman-Literaturhauses in Gottlieben wie lebendig, witzig, mitreissend, spontan und ernsthaft Literatur sein kann und muss. Wie wertvoll in einem kleinen Kanton am Rande der Schweiz, dem sonst schnell Literarische Provinzialität angelastet werden kann, gäbe es dieses Literaturhaus nicht. Michèle Minelli und Peter Höner zeigten im Kollektiv, was Schreiben bedeuten kann; ganz eigene Perspektiven, genaue Recherche, tiefes Rollenbewusstsein, im Spannungsfeld zwischenDistanz und Nähe.

Dichten, das: Beim D. trete ich mit meinen Worten ganz bewusst in meine eigenen Fussabdrücke im Schnee der Vorstellungskraft – wo auch immer diese Spur mich hinführt, dort begegne ich mir selbst. Sarah Elena Neukom

Für einmal war bei einer literarischen Veranstaltung nicht der bereits gedruckte Text, das Buch im Vordergrund, sondern die Kunst des Ausdrucks, unmittelbar mit eben entstandenen Texten, eine Performance der Extraklasse. Texte über das Beben, Texte, die zum Beben brachten, Texte voller Leidenschaft, die sich unters Publikum mischten. Mit Sicherheit nicht untypisch, dass sich unter all den Autorinnen nur ein einziger Autor traute, seine Texte vorzutragen. War beim Battle noch die Genderproblematik im Vordergrund, hätte die wirkliche Frage lauten sollen, ob und warum Literatur immer mehr zur Frauensache wird. Wer liest, ist meist weiblich. Wer unterbezahlt in vielen kleinen Verlagen die grosse Arbeit verrichtet, ist mehrheitlich weiblich. Nur Preise werden gern von Männern abgeräumt, die sich dann gerne von ihren männlichen Verlagsbossen umarmen lassen. Und noch eine Frage: Warum fehlt es am Selbstvertrauen, das Schreibende ihre Texte nicht häufiger aus dem geschützen Rahmen treten lassen? Warum liest niemand laut in Wartezonen von Flughäfen? Warum ist es bloss Franz Hohler, der an einem Stand seine Prosa zum besten gibt, nur Adolf Muschg, der sich einsam traut, sich in TV-Politsendungen in Nesseln zu setzen, nur Pedro Lenz, der mit seinen Texten eine ganze Klosterkirche füllt? Wo sind die Frauen?

Musenkuss, der: Ein Kuss, den man nicht erzwingen kann. Die ->Muse ist eine ->Diva, die nur küsst, wen sie möchte, wenn es am wenigsten erwartet wird. Ein heftiger M. zwingt den ->Autor dazu, sofort alles stehen und liegen zu lassen und sich der ->Muse hinzugeben. Wogegen ein leichter, kaum spürbarer M. dem ->Text dabei hilft, vorwärts zu fliessen. Monica Heinz

Die Veranstaltung «Schreibwerken 2017» wollte keine Antworten geben. Dafür präsentierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, arrivierte neben Neulingen ihre Texte, liessen sich über die Schulter gucken, offenbarten, wie sie handwerklich vorgingen, wie sie Spannung erzeugen, Reize im Publikum wachkitzeln, kurz: wie sie schreiben.

Mitwirkende Autorinnen und Autoren: Jürg Ackert, Jeanette Bergner, Sandra Böni, Margrit Brunner, Milena Caderas, Carolina Caroli, Doris Condrau, Heidi Dällenbach, Barbara Fischer, Maja Gruss, Brigitte Guggisberg, Monica Heinz, Marie-Luise Hermann, Chantal Kämpfen, Stephanie Kohler, Ruth Loosli, Gabriele Meseth, Ruth Müller, Sarah Elena Neukom, Gisela Recke, Lea Reichmuth, Manuela Rüeger, Nicole Sauerländer, Bettina Scheiflinger, Eva Waiblinger und Christine Zureich.

Das Buch «Schreiblexikon, das» ist in jeder guten Buchhandlung zu bestellen. Direkt auch unter der Homepage von Michèle Minelli oder mit der ISBN 978-3-033-06042-5.

Das Buch «Schreiblexikon, das» ist in jeder guten Buchhandlung zu bestellen. Direkt auch unter der Homepage von Michèle Minelli oder mit der ISBN 978-3-033-06042-5.

Webseite Schreibwerk Ost

wirklich zu leben, Max zu entlassen. Während Anna sich in die junge Lilly verliebt, die in einer Bar serviert, Anna Stunden dort verbringt, um von ihr bedient zu werden, beschliesst der entsorgte Max, nicht mehr auf das zu verzichten, von dem es bisher nur in Massen gab. Auch Fleisch. Er lernt Charly kennen, eigentlich Sue, die ausgerechnet mit Lilly in der gleichen WG wohnt. Die Lage spitzt sich zu.

wirklich zu leben, Max zu entlassen. Während Anna sich in die junge Lilly verliebt, die in einer Bar serviert, Anna Stunden dort verbringt, um von ihr bedient zu werden, beschliesst der entsorgte Max, nicht mehr auf das zu verzichten, von dem es bisher nur in Massen gab. Auch Fleisch. Er lernt Charly kennen, eigentlich Sue, die ausgerechnet mit Lilly in der gleichen WG wohnt. Die Lage spitzt sich zu. Simone Meier, geboren 1970 in Lausanne, ist Autorin und Journalistin – früher bei der «Wochenzeitung» und beim «Tages-Anzeiger», heute bei «watson» – in Zürich. Sie hat diverse Preise und Stipendien gewonnen. Ihr Romanerstling «Mein Lieb, mein Lieb, mein Leben» erschien im Jahr 2000. Simone Meier lebt glücklich von Liebe, Fleisch und Fernsehen. Und vom Schreiben.

Simone Meier, geboren 1970 in Lausanne, ist Autorin und Journalistin – früher bei der «Wochenzeitung» und beim «Tages-Anzeiger», heute bei «watson» – in Zürich. Sie hat diverse Preise und Stipendien gewonnen. Ihr Romanerstling «Mein Lieb, mein Lieb, mein Leben» erschien im Jahr 2000. Simone Meier lebt glücklich von Liebe, Fleisch und Fernsehen. Und vom Schreiben.

Seit vielen Jahren unterrichten Michèle Minelli und Peter Höner «Literarisches Schreiben» auf dem Iselisberg, hoch über der Thur. Michèle Minelli, zuletzt mit dem Roman «Die Verlorene» aufgefallen und Peter Höner von dem im kommenden Herbst beim Limmat Verlag ein neuer Krimi erscheinen wird. Zusammen mit den beiden Initianten, Organisatoren, Beflügler zeigten mehr als zwei Dutzend Autorinnen und Autoren unter dem Dach des Bodman-Literaturhauses in Gottlieben wie lebendig, witzig, mitreissend, spontan und ernsthaft Literatur sein kann und muss. Wie wertvoll in einem kleinen Kanton am Rande der Schweiz, dem sonst schnell Literarische Provinzialität angelastet werden kann, gäbe es dieses Literaturhaus nicht. Michèle Minelli und Peter Höner zeigten im Kollektiv, was Schreiben bedeuten kann; ganz eigene Perspektiven, genaue Recherche, tiefes Rollenbewusstsein, im Spannungsfeld zwischenDistanz und Nähe.

Seit vielen Jahren unterrichten Michèle Minelli und Peter Höner «Literarisches Schreiben» auf dem Iselisberg, hoch über der Thur. Michèle Minelli, zuletzt mit dem Roman «Die Verlorene» aufgefallen und Peter Höner von dem im kommenden Herbst beim Limmat Verlag ein neuer Krimi erscheinen wird. Zusammen mit den beiden Initianten, Organisatoren, Beflügler zeigten mehr als zwei Dutzend Autorinnen und Autoren unter dem Dach des Bodman-Literaturhauses in Gottlieben wie lebendig, witzig, mitreissend, spontan und ernsthaft Literatur sein kann und muss. Wie wertvoll in einem kleinen Kanton am Rande der Schweiz, dem sonst schnell Literarische Provinzialität angelastet werden kann, gäbe es dieses Literaturhaus nicht. Michèle Minelli und Peter Höner zeigten im Kollektiv, was Schreiben bedeuten kann; ganz eigene Perspektiven, genaue Recherche, tiefes Rollenbewusstsein, im Spannungsfeld zwischenDistanz und Nähe. Das Buch «Schreiblexikon, das» ist in jeder guten Buchhandlung zu bestellen. Direkt auch unter der Homepage von Michèle Minelli oder mit der ISBN 978-3-033-06042-5.

Das Buch «Schreiblexikon, das» ist in jeder guten Buchhandlung zu bestellen. Direkt auch unter der Homepage von Michèle Minelli oder mit der ISBN 978-3-033-06042-5.

Während Tom es in den Monaten in Japan nicht schafft, den Einheimischen wirklich nahe zu kommen, versinkt seine Frau in ihrer Arbeit in einer Irrenanstalt. Während Tom ahnt, dass er in einem Land weilt, in dem Kultur dem Menschen dient, zerbricht seine Frau beinahe an den Folgen von Arroganz und Ignoranz. Während sich Tom wie in Watte gepackt tragen lässt, nie wirklich in der Fremde ankommt, feststellen muss, dass sich Japaner und Engländer nicht einmal in derselben Sprache sprechend verstehen würden, flieht seine Frau vor ihren Träumen, dem Alp um ihre viel zu früh verstorbene Schwester. Flieht zurück zu ihrer Mutter, die krank vor Eifer ausgerechnet Ally in den Wahnsinn zu treiben droht. Ally, eigentlich eine selbstbewusste Frau, mutiert, sobald sie über die Schwelle ihres Elternhauses tritt, zum kleinen Mädchen. Psychisch geprügelt von einer gläubigen, in ihrer heiligen, sozialen Mission unerschütterlichen Mutter. Und trotzdem ist die Geschichte die Geschichte einer Liebe, auch wenn ein Ozean dazwischen liegt.

Während Tom es in den Monaten in Japan nicht schafft, den Einheimischen wirklich nahe zu kommen, versinkt seine Frau in ihrer Arbeit in einer Irrenanstalt. Während Tom ahnt, dass er in einem Land weilt, in dem Kultur dem Menschen dient, zerbricht seine Frau beinahe an den Folgen von Arroganz und Ignoranz. Während sich Tom wie in Watte gepackt tragen lässt, nie wirklich in der Fremde ankommt, feststellen muss, dass sich Japaner und Engländer nicht einmal in derselben Sprache sprechend verstehen würden, flieht seine Frau vor ihren Träumen, dem Alp um ihre viel zu früh verstorbene Schwester. Flieht zurück zu ihrer Mutter, die krank vor Eifer ausgerechnet Ally in den Wahnsinn zu treiben droht. Ally, eigentlich eine selbstbewusste Frau, mutiert, sobald sie über die Schwelle ihres Elternhauses tritt, zum kleinen Mädchen. Psychisch geprügelt von einer gläubigen, in ihrer heiligen, sozialen Mission unerschütterlichen Mutter. Und trotzdem ist die Geschichte die Geschichte einer Liebe, auch wenn ein Ozean dazwischen liegt. Sarah Moss, 1975 geboren in Schottland, studierte und promovierte an der Oxford University. Heute unterrichtet sie an der University of Warwick. Sie ist die Autorin der Romane «Schlaflos» (2013) und «Wo Licht ist» (2015) sowie des erzählenden Sachbuchs «Sommerhelle Nächte: Unser Jahr in Island» (2014).

Sarah Moss, 1975 geboren in Schottland, studierte und promovierte an der Oxford University. Heute unterrichtet sie an der University of Warwick. Sie ist die Autorin der Romane «Schlaflos» (2013) und «Wo Licht ist» (2015) sowie des erzählenden Sachbuchs «Sommerhelle Nächte: Unser Jahr in Island» (2014).

sich auf gegen das Schweigen, auf die Suche nach ihren Wurzeln, nach Familie und Herkunft. Es werden Schichten abgetragen, Proben aus der Vergangenheit analysiert, genau wie bei der Tiefenbohrung, einer Arbeit, bei der Ayleen während der Ferien ihr Taschengeld aufbessert. Und weil das Erkunden der eigenen Herkunft kein lineares Entdecken ist, sich auch im Erdinnern Schichten überlagern, ist Eva Roths Roman kein lineares Erzählen. «Blanko» ist ein Roman mit Tiefenwirkung, erstaunlich reif und kunstvoll konstruiert.

sich auf gegen das Schweigen, auf die Suche nach ihren Wurzeln, nach Familie und Herkunft. Es werden Schichten abgetragen, Proben aus der Vergangenheit analysiert, genau wie bei der Tiefenbohrung, einer Arbeit, bei der Ayleen während der Ferien ihr Taschengeld aufbessert. Und weil das Erkunden der eigenen Herkunft kein lineares Entdecken ist, sich auch im Erdinnern Schichten überlagern, ist Eva Roths Roman kein lineares Erzählen. «Blanko» ist ein Roman mit Tiefenwirkung, erstaunlich reif und kunstvoll konstruiert.

ns. Als Waise ungeliebt bei Verwandten aufgewachsen hilft ihm der Zufall, aus den Mühlen von Armut, Stigmatisierung und Einsamkeit zu entfliehen. Er rettet das Leben eines Ertrinkenden, dessen Familie ihn am Ertrinken in seinem Unglück rettet. Er kämpft sich hoch, trotz einer verweigerten und nie überwundenen Liebe, durch ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung, bis ihm am Ende nur noch Sophie bleibt, seine Enkelin. Aber auch Sophie weiht er nicht ein in seinen letzten Protest, seine Flucht nach innen. Ihr, ihrem Foto im Zimmer auf der Etage, erzählt er, ihr und dem Kater, einem Tier, das sich auch nicht einsperren lässt. „Am Ende bliebst mir nur du, Sophie. Aber ich hätte dir nicht so lange bleiben dürfen. Ich beklage mich nicht, aber das Leben hat mich abgenützt, hat seine Narben hinterlassen. Am Ende war es auch für mich zu viel. Ich habe die Kraft verloren, mich zu wehren. Ich wusste nicht mehr, wozu ich mich noch wehren sollte. Und ich sah keinen Ausweg. Ausser diesem hier.“

ns. Als Waise ungeliebt bei Verwandten aufgewachsen hilft ihm der Zufall, aus den Mühlen von Armut, Stigmatisierung und Einsamkeit zu entfliehen. Er rettet das Leben eines Ertrinkenden, dessen Familie ihn am Ertrinken in seinem Unglück rettet. Er kämpft sich hoch, trotz einer verweigerten und nie überwundenen Liebe, durch ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung, bis ihm am Ende nur noch Sophie bleibt, seine Enkelin. Aber auch Sophie weiht er nicht ein in seinen letzten Protest, seine Flucht nach innen. Ihr, ihrem Foto im Zimmer auf der Etage, erzählt er, ihr und dem Kater, einem Tier, das sich auch nicht einsperren lässt. „Am Ende bliebst mir nur du, Sophie. Aber ich hätte dir nicht so lange bleiben dürfen. Ich beklage mich nicht, aber das Leben hat mich abgenützt, hat seine Narben hinterlassen. Am Ende war es auch für mich zu viel. Ich habe die Kraft verloren, mich zu wehren. Ich wusste nicht mehr, wozu ich mich noch wehren sollte. Und ich sah keinen Ausweg. Ausser diesem hier.“

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle? Inwiefern schärft ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Inwiefern schärft ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

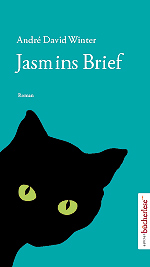

Einzige war. Käthe muss feststellen, dass sie bloss Stellvertreterin war. Sie blieb kinderlos in einer Ehe, in der sie schnell spürte, «dass etwas nicht stimmte». Aber sie schickte sich hinein. Käthe räumt auf, liest endlich den Brief, den sie schon lange mit sich herumträgt. Den Brief von Jasmin, auch eine Stellvertreterin, eine für die Enkelin, die sie so gerne gehabt hätte. Und Käthe denkt an Tolstoi, dem es noch kurz vor seinem Tod gelungen war, aus einer Ehe zu entfliehen, in der es nicht stimmte. Aber Käthe blieb. André David Winter schlüpft mitten ins Herz einer Frau, die nichts bereut, auch wenn es in ihrem Leben Gründe genug gegeben hätte, zu hadern und zu brechen. Ein sprachlich feines Buch aus dem ebenso feinen Kleinverlag «edition bücherlese».

Einzige war. Käthe muss feststellen, dass sie bloss Stellvertreterin war. Sie blieb kinderlos in einer Ehe, in der sie schnell spürte, «dass etwas nicht stimmte». Aber sie schickte sich hinein. Käthe räumt auf, liest endlich den Brief, den sie schon lange mit sich herumträgt. Den Brief von Jasmin, auch eine Stellvertreterin, eine für die Enkelin, die sie so gerne gehabt hätte. Und Käthe denkt an Tolstoi, dem es noch kurz vor seinem Tod gelungen war, aus einer Ehe zu entfliehen, in der es nicht stimmte. Aber Käthe blieb. André David Winter schlüpft mitten ins Herz einer Frau, die nichts bereut, auch wenn es in ihrem Leben Gründe genug gegeben hätte, zu hadern und zu brechen. Ein sprachlich feines Buch aus dem ebenso feinen Kleinverlag «edition bücherlese». André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz. Seine Kindheit verbrachte er bis zum achten Lebensjahr in Berlin. Mit vierzehn verlor er seine Mutter. Nach Abbruch einer Lehre arbeitete André David Winter auf Bauernhöfen in der Schweiz und in Italien. Es folgten die Ausbildung in der Psychiatrie sowie die Arbeit in Notschlafstellen und in einem rumänischen Kinderheim. Heute arbeitet Winter als Kursleiter und Erwachsenenbildner im Gesundheitswesen. 2008 erschien sein Roman «Die Hansens», der von den Medien und dem Buchhandel begeistert aufgenommen wurde. 2012 folgte «Bleib wie du wirst. Deine Demenz, unser Leben». Zuletzt erschien bei edition bücherlese «Jasmins Brief».

André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz. Seine Kindheit verbrachte er bis zum achten Lebensjahr in Berlin. Mit vierzehn verlor er seine Mutter. Nach Abbruch einer Lehre arbeitete André David Winter auf Bauernhöfen in der Schweiz und in Italien. Es folgten die Ausbildung in der Psychiatrie sowie die Arbeit in Notschlafstellen und in einem rumänischen Kinderheim. Heute arbeitet Winter als Kursleiter und Erwachsenenbildner im Gesundheitswesen. 2008 erschien sein Roman «Die Hansens», der von den Medien und dem Buchhandel begeistert aufgenommen wurde. 2012 folgte «Bleib wie du wirst. Deine Demenz, unser Leben». Zuletzt erschien bei edition bücherlese «Jasmins Brief».

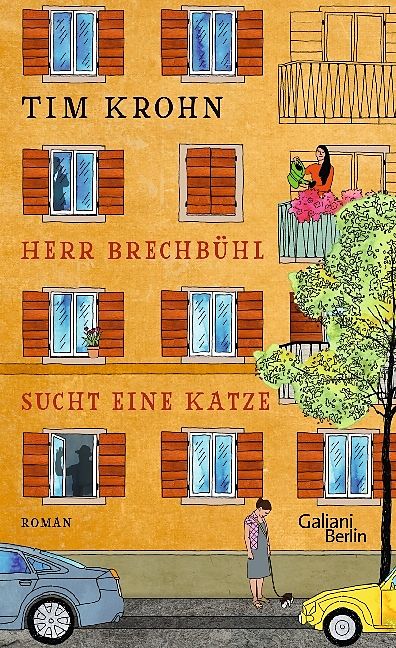

Tim Krohn, Jahrgang 1965, lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Sein Roman «Vrenelis Gärtli» stand wochenlang auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerlisten. Er war Vorsitzender des Schweizer Schriftstellerverbandes und wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien bedacht. Zuletzt veröffentlichte Tim Krohn bei Galiani den hochgelobten Erzählband «Aus dem Leben einer Matratze bester Machart» (2014), der auch ins Italienische übersetzt ist, und «Nachts in Vals» (2015).

Tim Krohn, Jahrgang 1965, lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Sein Roman «Vrenelis Gärtli» stand wochenlang auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerlisten. Er war Vorsitzender des Schweizer Schriftstellerverbandes und wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien bedacht. Zuletzt veröffentlichte Tim Krohn bei Galiani den hochgelobten Erzählband «Aus dem Leben einer Matratze bester Machart» (2014), der auch ins Italienische übersetzt ist, und «Nachts in Vals» (2015).

gelungenen Geschichten bloss in Anführungs- uns Schlusszeichen. Denn er entlarvt beide Seiten, jene der Angepassten, Daheimgebliebenen genauso wie der Reisenden, Weltenbummler, denen meist schon mit dem Weggehen bewusst wird, dass sie sich in einen Ausnahmezustand begeben, in einen, der nur so lange dauert, wie das Geld reicht.

gelungenen Geschichten bloss in Anführungs- uns Schlusszeichen. Denn er entlarvt beide Seiten, jene der Angepassten, Daheimgebliebenen genauso wie der Reisenden, Weltenbummler, denen meist schon mit dem Weggehen bewusst wird, dass sie sich in einen Ausnahmezustand begeben, in einen, der nur so lange dauert, wie das Geld reicht. Yves Rechsteiner, 1974 in Basel geboren ist Musiker, Dichter und nennt sich «Liebhaber des unkonventionellen und bohemianischen Lebens» mit zahlreichen, ausgedehnten Aufenthalten und Reisen rund um den Globus. Yves Rechsteiner schreibt Erzählungen, Hörspiele, Theaterstücke, Lyrik und längere Prosa. Sein Debütroman «Als läge dort tot der Vater» ist 2015 bei Marta Press erschienen.

Yves Rechsteiner, 1974 in Basel geboren ist Musiker, Dichter und nennt sich «Liebhaber des unkonventionellen und bohemianischen Lebens» mit zahlreichen, ausgedehnten Aufenthalten und Reisen rund um den Globus. Yves Rechsteiner schreibt Erzählungen, Hörspiele, Theaterstücke, Lyrik und längere Prosa. Sein Debütroman «Als läge dort tot der Vater» ist 2015 bei Marta Press erschienen.

Ein Buch zum Mitnehmen. Ein Buch, das zerfleddern soll. Ein Buch in Taschengrösse. Für die Hosentasche, die Westen- oder Jackentasche. Fürs kleine Fach in der Mappe, im Aktenkoffer. Fürs Nachtischchen, fürs stille Örtchen, fürs Handschuhfach, zum Liegenlassen, Weitergeben. Endlich das richtige Buch, das als einziges in der Nachttischschublade des Hotelzimmers zu finden ist.

Ein Buch zum Mitnehmen. Ein Buch, das zerfleddern soll. Ein Buch in Taschengrösse. Für die Hosentasche, die Westen- oder Jackentasche. Fürs kleine Fach in der Mappe, im Aktenkoffer. Fürs Nachtischchen, fürs stille Örtchen, fürs Handschuhfach, zum Liegenlassen, Weitergeben. Endlich das richtige Buch, das als einziges in der Nachttischschublade des Hotelzimmers zu finden ist. Beat Gloor, 1959 geboren, hat Erfahrungen als Programmierer, Pianist und Papperlapappi gesammelt. Seit 1989 führt er das verlagsunabhängige Unternehmen Text Control, das sich mit Lektorat, Stil, Schreiben und Namensfindung beschäftigt. Beat Gloor interessiert sich für alle Formen des Schreibens, des Sprechens und des Denkens. Er lebt in Klingnau.

Beat Gloor, 1959 geboren, hat Erfahrungen als Programmierer, Pianist und Papperlapappi gesammelt. Seit 1989 führt er das verlagsunabhängige Unternehmen Text Control, das sich mit Lektorat, Stil, Schreiben und Namensfindung beschäftigt. Beat Gloor interessiert sich für alle Formen des Schreibens, des Sprechens und des Denkens. Er lebt in Klingnau.