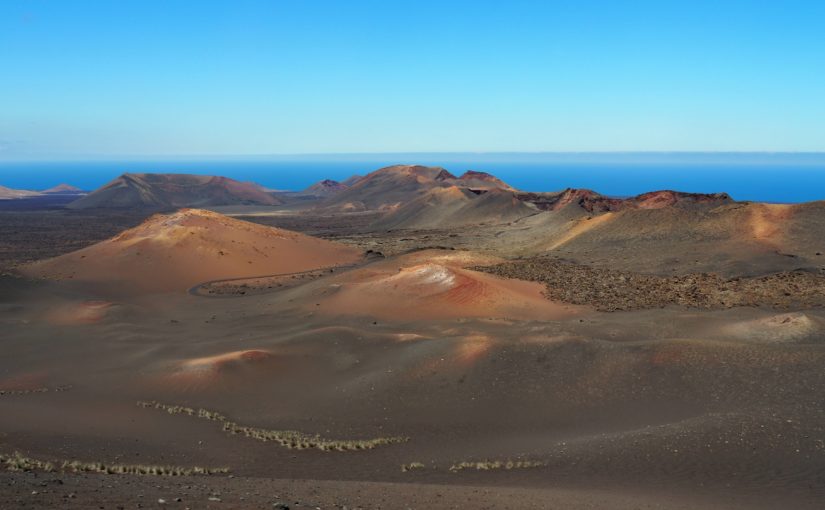

Dr. Ritter gab es wirklich! Er verliess 1929 Deutschland, hatte das Grossstadtleben satt, die Enge und den Lärm. 1000 km vor der südamerikanischen Küste auf der vulkanischen Insel Floreana liess er sich absetzen. Eine unbewohnte Insel, die zu den Galapagos zählt, mitten im Pazifik, ein vermeintliches Paradies.

Schon vor 90 Jahren war es der Traum vieler auszusteigen. Alles abstreifen, allen Mief, alles Erstarrte, alle Korsetts. Damals der Traum von der unbewohnten Insel, heute noch immer, auch wenn die Distanzen nicht mehr so unüberbrückbar scheinen, ausser man meldet sich für eine Mission auf den Mars.

Ida Hegazi Høyer stiess bei einer Reise auf die Galapagos-Inseln auf die Geschichte des abenteuerlichen Misanthropen Dr. Friedrich Ritter. Eine Geschichte, die die Autorin fesselte, weit über das hinaus, was sich wirklich zugetragen hatte. Ida Hegazi Høyer behauptet mit Recht, dass die Geschichte universell zu lesen ist. Eine Geschichte darüber, wie sehr die Sehnsucht einen Traum über die Wahrheit hinausträgt, wie weit die Wirklichkeit dem Traum hinterherhinkt und wie sehr sich der Mensch anzupassen weiss, wenn die Schere zwischen Traum und Wirklichkeit immer weiter auseinander klafft.

Im Roman heisst der Aussteiger und Aussiedler Dr. Carlo Ritter. Er hatte genug, wollte weg, wollte auf eine einsame Insel, nur noch vegetarisch leben und dabei 140 Jahre alt werden. Das würde durch ihn und sein ausserordentliches Leben bewiesen werden. Mit 345 kg Gepäck; Zucker, Tabak, Werkzeug, Textilien, Hausrat, Lebensmittel, Saatgut, Büchern, Schreibutensilien, einem Stück Seife und einem Stahlgebiss. Am schwarzen Strand der Insel zurückgelassen entledigte er sich zuallererst seiner Kleidung. Er ist nackt und endlich allein.

Aber schon die ersten Tage werden zum Debakel. Tiere fressen seinen Reis, lassen sich nicht vertreiben. Auf der Insel hat kein Tier Angst vor dem zweibeinigen Wesen. Ritter findet keinen geeigneten Unterschlupf. Alles wird nass. Er, der als Krönung der Schöpfung auf der Insel über sich selbst und die verkommene Welt triumphieren wollte, fühlt sich als Nichts, ohne Zuschauer, völlig deplatziert, von der Natur verhöhnt und dem Wahnsinn näher als dem Paradies. Er scheitert kläglich, seine 345 kg Zivilisation in Sicherheit zu bringen. Er scheitert am Versuch, Pflanzen zur Selbstversorgung anzubauen (ausser Tomaten). Er scheitert an der Absicht, auf der Insel als Vegetarier zu leben, bis ihn der Hunger zwingt, Spatzen zu essen.

Ritter schreibt Be richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters.

richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters.

Und als noch ein paar Monate später eine Baroness mit ihren Männern ihre Ankunft auf der Insel inszeniert und sich zur Königin und Herrscherin über das Eiland ausruft, beginnen die Magmakammern des menschlichen Gefüges auf der Vulkaninsel zu bersten.

Ida Hegazi Høyer blickt mit den Augen der Siedler auf die Zeichen und Auswirkungen des Geschehens. Auf der Bühne dieser kleinen Insel, die Sprache der Insel selbst, die so ganz anders tickt als das Vorstellbare. Ida Hegazi Høyer ist nicht interessiert an langen, durcherzählten Handlungssträngen, sondern an den vielen Augenblicken, in denen die Insel die Siedler auf ihre Plätze verweist. Sie spielt mit den Urtypen der Gesellschaft; dem totalen Individualisten, der Führerin, den Willenlosen und der Familie, dem kleistmöglichen «Staat». Ein Roman aus der Wirklichkeit, wie eine grosse Versuchsanordnung. So wie die Anordnung auf der Insel 1000 km vor dem Festland Versuche einer Neugestaltung von Gesellschaft waren, so ist das Buch das Mikroskop mit dem Brennpunkt mitten im unglückseeligen Geschehen. Ida Hegazi Høyer erzählt nicht einfach nach, bläht die Fakten mit etwas Fantasie auf zu einer unterhaltsamen Geschichte. «Die schwarze Insel» ist sprachlich opulent, überschäumend und sinnlich erzählt. Sätze von unglaublicher Kraft. Sätze, die mehr als abbilden und wiedergeben, sondern mit der Resonanz in mir sämtliche Sinne erfassen, die Haut kräuseln lassen. Fantastisch wahr!

Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.

Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.

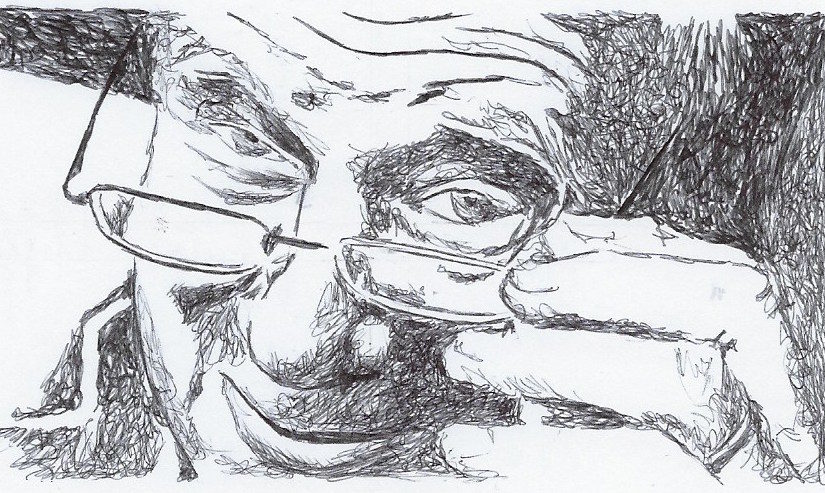

Titelfoto: Sandra Kottonau

vorzulesen. «Was ist Aufklärung» von Immanuel Kant. Ausgerechnet. Sie hört ihrer Tochter zu, die langsam liest, versucht mit einem Wörterbuch zu verstehen. Sätze wie «Es ist so bequem, unmündig zu sein.» oder «Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.»

vorzulesen. «Was ist Aufklärung» von Immanuel Kant. Ausgerechnet. Sie hört ihrer Tochter zu, die langsam liest, versucht mit einem Wörterbuch zu verstehen. Sätze wie «Es ist so bequem, unmündig zu sein.» oder «Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.» Das Motto Lamia Berrada-Bercas, der Tochter eines Marokkaners und einer Französin mit schottisch-afrikanischen Wurzeln, stammt von Cioran: »Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache.« In ihren preisgekrönten Romanen erkundet sie neben den Gefühlswelten ihrer Figuren auch die Herausforderungen, die sich uns durch die Emanzipation und unsere Freiheit als Individuum stellen. Lamia Berrada-Berca setzt sich zudem seit Jahren mit grossem Elan für Frauenrechte ein.

Das Motto Lamia Berrada-Bercas, der Tochter eines Marokkaners und einer Französin mit schottisch-afrikanischen Wurzeln, stammt von Cioran: »Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache.« In ihren preisgekrönten Romanen erkundet sie neben den Gefühlswelten ihrer Figuren auch die Herausforderungen, die sich uns durch die Emanzipation und unsere Freiheit als Individuum stellen. Lamia Berrada-Berca setzt sich zudem seit Jahren mit grossem Elan für Frauenrechte ein.

In einem der Flaggschiffe des Zürcher Literaturfestivals „Zürich liest 2017“, im Literaturhaus Zürich, lasen am Samstag Mariana Leky aus ihrem Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“ und Sten Nadolny aus „Das Glück des Zauberers“. Beide wurden sie mit ihren Romanen von ihren jeweiligen Moderationen zum „Magischen Realismus“ gezählt, der Verschmelzung von magischer Realität und realer Wirklichkeit. Aber wie magisch war dieser Abend im Literaturhaus Zürich denn wirklich?

In einem der Flaggschiffe des Zürcher Literaturfestivals „Zürich liest 2017“, im Literaturhaus Zürich, lasen am Samstag Mariana Leky aus ihrem Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“ und Sten Nadolny aus „Das Glück des Zauberers“. Beide wurden sie mit ihren Romanen von ihren jeweiligen Moderationen zum „Magischen Realismus“ gezählt, der Verschmelzung von magischer Realität und realer Wirklichkeit. Aber wie magisch war dieser Abend im Literaturhaus Zürich denn wirklich? gesehen?“, fragte die Auorin. „Irgendwie zusammengesetzte Tiere, irgendwie aus bekannten Einzelteilen zu einem neuen, nicht wirklich passendem, zusammengesetzt.“ Das Okapi ist das „Wappentier“ des Romans. So, wie viele die Menschen im Buch in ihren „Einzelteilen“ nicht wirklich zusammenpassen, sieht das Okapi zusammengesetzt aus. Mariana Leky erzählt langsam und genau, verstärkt durch ihre sprachliche Präzision meinen Blick. Sie versteht es, Menschen darzustellen, die langsam und doch mutig sind, etwas, was im realen Leben nicht zusammenzupassen scheint. Mariana Leky erzählt von Luise und ihrer Wunschgrossmutter Selma. Von Eltern, die nie da sind, wenn sie gebraucht werden und über einen grossen Bogen von

gesehen?“, fragte die Auorin. „Irgendwie zusammengesetzte Tiere, irgendwie aus bekannten Einzelteilen zu einem neuen, nicht wirklich passendem, zusammengesetzt.“ Das Okapi ist das „Wappentier“ des Romans. So, wie viele die Menschen im Buch in ihren „Einzelteilen“ nicht wirklich zusammenpassen, sieht das Okapi zusammengesetzt aus. Mariana Leky erzählt langsam und genau, verstärkt durch ihre sprachliche Präzision meinen Blick. Sie versteht es, Menschen darzustellen, die langsam und doch mutig sind, etwas, was im realen Leben nicht zusammenzupassen scheint. Mariana Leky erzählt von Luise und ihrer Wunschgrossmutter Selma. Von Eltern, die nie da sind, wenn sie gebraucht werden und über einen grossen Bogen von  der 22 Jahre alt gewordenen Luise, die auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Hund Alaska einen 25jährigen buddhistischen Mönch trifft, der zum Mann ihres Lebens wird, sie, die Verstockte, sie, die für einmal die Initiative ergreift. Nicht wie der Optiker im Dorf, der seine Liebe zu Selma, Luises Grossmutter, über Jahrzehnte in einem Bündel Liebesbriefe mit sich herumträgt.

der 22 Jahre alt gewordenen Luise, die auf der Suche nach ihrem verloren gegangenen Hund Alaska einen 25jährigen buddhistischen Mönch trifft, der zum Mann ihres Lebens wird, sie, die Verstockte, sie, die für einmal die Initiative ergreift. Nicht wie der Optiker im Dorf, der seine Liebe zu Selma, Luises Grossmutter, über Jahrzehnte in einem Bündel Liebesbriefe mit sich herumträgt. Etwas, was Sten Nadolny so nicht gelingen will. Nadolny erzählt in zwölf langen Briefen, die der grosse Zauberer Pahroc seiner Enkelin Mathilde schreibt, von 111 Jahren eines grossen Zaubererlebens und eines schrecklichen Jahrhunderts. Mag sein, dass das „Zauberthema“ arg strapaziert ist und ich als Nadolny-Leser mit jedem Roman des Autors jene absolute Faszination zurückwünsche, die ich seit drei Jahrzehnten seit seinem unübertroffenenen Buch „Entdeckung der Langsamkeit“ erwarte. Sten Nadolny bemüht sich, paart Witz mit Düsternis, Schrecken mit Komik, Magie mit der Grausamkeit von Krieg, Schmerz und Verzweiflung. Sehe ich den

Etwas, was Sten Nadolny so nicht gelingen will. Nadolny erzählt in zwölf langen Briefen, die der grosse Zauberer Pahroc seiner Enkelin Mathilde schreibt, von 111 Jahren eines grossen Zaubererlebens und eines schrecklichen Jahrhunderts. Mag sein, dass das „Zauberthema“ arg strapaziert ist und ich als Nadolny-Leser mit jedem Roman des Autors jene absolute Faszination zurückwünsche, die ich seit drei Jahrzehnten seit seinem unübertroffenenen Buch „Entdeckung der Langsamkeit“ erwarte. Sten Nadolny bemüht sich, paart Witz mit Düsternis, Schrecken mit Komik, Magie mit der Grausamkeit von Krieg, Schmerz und Verzweiflung. Sehe ich den  mittlerweile über 75 Jahre alt gewordenen auf der Bühne erzählen und funkeln, nimmt er mich noch immer für sich ein. Selbst das mir fremde Thema, das er zu einer Metapher für intelligente, kreative und bewegliche Menschen gesehen haben will, die permanent in der Gefahr seien, zu einer Minderheit zu werden. Heute erst recht, in einer Zeit von Engstirnigkeit und Borniertheit, wo blanker Hass und dumpfer Nationalismus Politik machen. Dem Roman fehlt die Tiefe, vielen Szenen der Atem. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ – epochal!

mittlerweile über 75 Jahre alt gewordenen auf der Bühne erzählen und funkeln, nimmt er mich noch immer für sich ein. Selbst das mir fremde Thema, das er zu einer Metapher für intelligente, kreative und bewegliche Menschen gesehen haben will, die permanent in der Gefahr seien, zu einer Minderheit zu werden. Heute erst recht, in einer Zeit von Engstirnigkeit und Borniertheit, wo blanker Hass und dumpfer Nationalismus Politik machen. Dem Roman fehlt die Tiefe, vielen Szenen der Atem. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ – epochal!

Ruth Erat wurde 1951 in Herisau geboren und wuchs in Bern und Arbon auf. Nach ihrem Studium an der Universität war sie ist als Mittelschullehrerin, Schriftstellerin, Malerin und Politikerin tätig. 1999 erschien bei der Edition Suhrkamp die Erzählung «Moosbrand». Seit 2015 ist sie Mitglied des Arboner Stadtparlaments.

Ruth Erat wurde 1951 in Herisau geboren und wuchs in Bern und Arbon auf. Nach ihrem Studium an der Universität war sie ist als Mittelschullehrerin, Schriftstellerin, Malerin und Politikerin tätig. 1999 erschien bei der Edition Suhrkamp die Erzählung «Moosbrand». Seit 2015 ist sie Mitglied des Arboner Stadtparlaments.

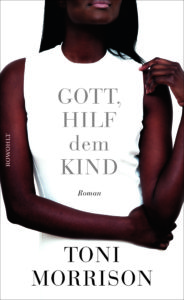

Welt hätte erzählen, erinnern können. Nur eine Rechnung mit Mahnung wegen einer unbezahlten Reparatur einer Trompete bleibt. Bride, die nicht einmal wusste, dass Brooker Trompete spielt, macht sich mit der Rechnung auf die Suche nach Brooker, dem Einzigen in ihrem unruhigen Leben, der ihr zuhörte. Ihren Ex Brooker, den sie wie alles in ihrem Leben instrumentalisierte, zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte, bei dem sie stets das Zentrum blieb, der Stern, um den sich alles drehte. Irgendwie hält Bride ihr Leben stets unter Kontrolle, bis sie mit ihrem Jaguar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gegen einen Baum kracht und nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Welt hätte erzählen, erinnern können. Nur eine Rechnung mit Mahnung wegen einer unbezahlten Reparatur einer Trompete bleibt. Bride, die nicht einmal wusste, dass Brooker Trompete spielt, macht sich mit der Rechnung auf die Suche nach Brooker, dem Einzigen in ihrem unruhigen Leben, der ihr zuhörte. Ihren Ex Brooker, den sie wie alles in ihrem Leben instrumentalisierte, zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte, bei dem sie stets das Zentrum blieb, der Stern, um den sich alles drehte. Irgendwie hält Bride ihr Leben stets unter Kontrolle, bis sie mit ihrem Jaguar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gegen einen Baum kracht und nichts mehr so ist, wie es einmal war. Toni Morrison wurde am 18.2.1931 in Lorain, Ohio, USA, als zweites von vier Kindern eines schwarzen Arbeiterehepaares geboren. Erste Erfahrungen mit dem Südstaaten-Rassismus während einer Tournee als Mitglied der Universitätstheatergruppe. 1970 Debüt als Romanautorin. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen u. a «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied» «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und die Essaysammlung «Im Dunkeln spielen» über die Antinomien von weißer und schwarzer Kultur. Sie zählt seit langem zur Garde der bedeutendsten Autoren Amerikas. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.Übersetzt wurde «Gott, hilf dem Kind» von Thomas Piltz, freier Fotograf und Übersetzer.

Toni Morrison wurde am 18.2.1931 in Lorain, Ohio, USA, als zweites von vier Kindern eines schwarzen Arbeiterehepaares geboren. Erste Erfahrungen mit dem Südstaaten-Rassismus während einer Tournee als Mitglied der Universitätstheatergruppe. 1970 Debüt als Romanautorin. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen u. a «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied» «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und die Essaysammlung «Im Dunkeln spielen» über die Antinomien von weißer und schwarzer Kultur. Sie zählt seit langem zur Garde der bedeutendsten Autoren Amerikas. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.Übersetzt wurde «Gott, hilf dem Kind» von Thomas Piltz, freier Fotograf und Übersetzer.

„Alex und Nelli“ ist keine Liebesgeschichte. Aber die Geschichte verlorener Liebe. Alexander glaubt sich von aller Liebe verlassen, lässt alles zurück, kappt alles. Nelli sucht nicht nur nach Alexander, auch nach dem was er ihr genommen hatte, nach dem, was ihr das Leben doch versprochen hatte, die Liebe. Alexander taucht ab, verschwindet, wird zusammengeschlagen, bleibt liegen als Haufen Elend. Was ihn am Leben lässt, ist die wiedergefundene Liebe zum Leben, das absolut reduzierte Sein.

„Alex und Nelli“ ist keine Liebesgeschichte. Aber die Geschichte verlorener Liebe. Alexander glaubt sich von aller Liebe verlassen, lässt alles zurück, kappt alles. Nelli sucht nicht nur nach Alexander, auch nach dem was er ihr genommen hatte, nach dem, was ihr das Leben doch versprochen hatte, die Liebe. Alexander taucht ab, verschwindet, wird zusammengeschlagen, bleibt liegen als Haufen Elend. Was ihn am Leben lässt, ist die wiedergefundene Liebe zum Leben, das absolut reduzierte Sein. Andrea Gerster, geboren 1959, lebt als freie Journalistin und Schriftstellerin in der Ostschweiz. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin hat Romane, Erzählbände sowie weitere Erzählungen in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffenlicht. Andrea Gerster ist zudem Progammverantwortliche im Literaturhaus Lichtenstein.

Andrea Gerster, geboren 1959, lebt als freie Journalistin und Schriftstellerin in der Ostschweiz. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin hat Romane, Erzählbände sowie weitere Erzählungen in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffenlicht. Andrea Gerster ist zudem Progammverantwortliche im Literaturhaus Lichtenstein. Buchvernissage «Alex und Nelli»

Buchvernissage «Alex und Nelli»

nach der einen Katastrophe und der Trennung von ihrem Mann eine neue Existenz. Eine Existenz im Schweif des Kometen, noch immer erfüllt von Hartmuts Kampf gegen Windmühlen. Bei Familie Kerstenberg gibt es drei verschiedene Zeitrechnungen, jene vor und jene nach Hartmut und noch jene kurze Zeit, in der Hartmut Gründler, der unbeirrbare Politkämpfer, Mieter im Untergeschoss ihres Hauses war.

nach der einen Katastrophe und der Trennung von ihrem Mann eine neue Existenz. Eine Existenz im Schweif des Kometen, noch immer erfüllt von Hartmuts Kampf gegen Windmühlen. Bei Familie Kerstenberg gibt es drei verschiedene Zeitrechnungen, jene vor und jene nach Hartmut und noch jene kurze Zeit, in der Hartmut Gründler, der unbeirrbare Politkämpfer, Mieter im Untergeschoss ihres Hauses war. Nicol Ljubić, 1971 in Zagreb geboren, wuchs in Schweden, Griechenland, Russland und Deutschland auf. Er studierte Politikwissenschaften und arbeitet als freier Journalist und Autor. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis. Für seinen zweiten Roman, «Meeresstille» (besprochen auf Literaturblatt XIII), erhielt er 2011 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis sowie den Ver.di-Literaturpreis, zudem stand der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien der Roman «Als wäre es Liebe». In den Jahren 2014 und 2016 war er Mitinitiator der Europäischen Schriftstellerkonferenz. Nicol Ljubić lebt in Berlin.

Nicol Ljubić, 1971 in Zagreb geboren, wuchs in Schweden, Griechenland, Russland und Deutschland auf. Er studierte Politikwissenschaften und arbeitet als freier Journalist und Autor. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis. Für seinen zweiten Roman, «Meeresstille» (besprochen auf Literaturblatt XIII), erhielt er 2011 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis sowie den Ver.di-Literaturpreis, zudem stand der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien der Roman «Als wäre es Liebe». In den Jahren 2014 und 2016 war er Mitinitiator der Europäischen Schriftstellerkonferenz. Nicol Ljubić lebt in Berlin.

Mit einem Mal tritt Philipp in ein Gefüge aus Mensch und Material. Auf dem Recyclinghof arbeiten auch noch Arturo und João, zwei Portugiesen, der eine störrisch faul, der andere umtriebig und geschäftstüchtig. Philipp hat seinen Platz gefunden. Wieder könnte alles so bleiben.

Mit einem Mal tritt Philipp in ein Gefüge aus Mensch und Material. Auf dem Recyclinghof arbeiten auch noch Arturo und João, zwei Portugiesen, der eine störrisch faul, der andere umtriebig und geschäftstüchtig. Philipp hat seinen Platz gefunden. Wieder könnte alles so bleiben.