«Melnitz» von Charles Lewisnky, der 2006 erschien oder auch seine späteren Romane – alles Meisterwerke, souverän erzählt, akribisch recherchiert und intelligent konstruiert. Jedes Mal Grund genug, um sich auf einen neuen Lewinsky zu freuen. Nur dieses eine Mal kommt keine Freude auf. Nicht nur, weil «Der Wille des Volkes» ein Krimi ist. Warum ich das Buch trotzdem zu Ende las? Ich musste.

Der pensionierte Journalist Kurt Weilemann, der sich selbst einen alten Sack schimpft, trifft sich im Park, wo man mit grossen Figuren Schach spielt, mit seinem ebenfalls in die Jahre gekommenen Journalistenkollegen Derendinger. Derendinger bat um dieses Treffen. Erst wartet Weilemann, bis Derendinger wie aus dem Nichts auftaucht und von Dingen spricht, die Weilemann nur schwer in Zusammenhänge einordnen kann. Kaum da, verschwindet Derendinger wieder, um zwei Stunden später tot in der Limmat zu liegen. Angeblich vom Lindenpark gesprungen, obwohl selbst ein Spitzensportler die Distanz vom Ufer bis zur Limmat mit einem einzigen Satz nicht hätte überwinden können. Selbstmord, wird von der Presse berichtet. Als sich auch noch eine geheimnisvolle jüngere Frau bei Weilemann meldet und diesen bittet, das zu tun, was die Polizei nicht tun will, ist Weilemanns Drang nicht mehr zu bremsen. Erst recht nicht, weil alles in diesem Land auf den Tod des grossen Wille wartet, des grossen Demokraten. Erst recht nicht, weil  Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen.

Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen.

Ein Krimi; es gibt Tote, die Handlung ist ein durchdacht inszeniertes Verwirrspiel, es gibt Gute und Böse… Charles Lewinsky verortet den Krimi in Zürich, allerdings in naher Zukunft, klug und witzig. Weilemann ist ein schrulliger Alter, ein aus der Zeit gefallener, ein einsamer, alter Fährtenleser, umgeben von Apparatschiks, einer feindseelig, entseelten Gegenwart.

Und trotzdem. Ich mag «Der Wille des Volkes» nicht. Lewinskys mit Abstand schwächstes Buch. Dabei hätte ich dem literarischen Tausendsassa durchaus zugetraut, mich mit einem Krimi aus den Socken zu hauen. Aber die Geschichte ist dünn, langfädig, ohne Salz und Pfeffer. Die Figur des einsamen Ermittlers auf den Spuren eines grossen Verbrechens ist mager, schafft es nicht, lebendig zu werden. Konflikte wie jenen von Kurt Weilemann mit seinem Sohn, der sich mit dem Establishment der Politik arrangiert, sind zahn- und fantasielos. Nicht dass literweise Blut fliessen, Skandale aufgedeckt werden müssten. Aber diese Geschichte ist blutleer. Die Chance eines literarischen Grossmeisters, dem Establishment einen Spiegel vorzuhalten, vergeben.

Charles Lewinsky schreibt gut, kann viel. Der schnoddrige Erzählton passt zum schnoddrigen Weilemann. Lewinsky teilt auch aus, kritisiert unverblümt vieles in jener nahen Zukunft, dass man unschwer auch in der Gegenwart erkennt. Da schwingt Lust mit. Selbst im grossen Wille, der sterbend in einem Spital mit allerlei Schläuchen am Leben gehalten wird, ist offensichtlich ein schweizer Politriese der Gegenwart zu erkennen.

Aber all das genügt nicht. Die Geschichte läuft sich zu Tode. Es fehlt das Feuer(werk).

Lesen sie lieber Charles Lewinskys kolossalen Roman „Andersen“. Die Geschichte eines Folterchefs, dem die Fähigkeit zur Empathie gänzlich fehlt. Ein Fehlen, dass diesen zum Meister macht. Andersen ist Geburtshelfer der Wahrheit, weil die Wahrheit stets Last ist, die man mit sich herumträgt und doch viel  lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen!

lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen!

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Titelfoto: Sandra Kottonau

Der 1962 in Dresden geborene und in Berlin lebende Ingo Schulze, schon lange eine Grossmacht in der deutschen Literaturszene, schrieb mit seinem neusten Roman „Peter Holtz – Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ die Geschichte eines reinen Tors. Peter Holtz ist einer, der das Gute will, nur das Gute. 1974, kurz vor seinem 12 Geburtstag haut er ab aus einem sozialistischen Kinderheim auf der Suche nach der besseren Welt, auf der Suche nach Menschen wie ihm, die

Der 1962 in Dresden geborene und in Berlin lebende Ingo Schulze, schon lange eine Grossmacht in der deutschen Literaturszene, schrieb mit seinem neusten Roman „Peter Holtz – Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ die Geschichte eines reinen Tors. Peter Holtz ist einer, der das Gute will, nur das Gute. 1974, kurz vor seinem 12 Geburtstag haut er ab aus einem sozialistischen Kinderheim auf der Suche nach der besseren Welt, auf der Suche nach Menschen wie ihm, die  ungebrochen an den real existierenden Sozialismus glauben. Der überaus witzige und tiefsinnige Roman erzählt in einem langen Bogen bis ins Jahr 1998, als aus dem bettelarmen Jungen ein wider Willen schwerreicher Mann geworden ist, dessen Tun und Lassen sich ohne Absicht in Gold und Geld verwandelt. Ingo Schulzes Roman beschreibt die Wendezeit der deutschen Geschichte. Er erzählt aber nicht bloss, sondern stellt mit seinem Erzählen ganz grundsätzliche Fragen. Ingo Schulze erzählt leicht, lädt mich ein, an der Seite eines Andersartigen die Suche nach dem Glück aufzunehmen. Lesen!

ungebrochen an den real existierenden Sozialismus glauben. Der überaus witzige und tiefsinnige Roman erzählt in einem langen Bogen bis ins Jahr 1998, als aus dem bettelarmen Jungen ein wider Willen schwerreicher Mann geworden ist, dessen Tun und Lassen sich ohne Absicht in Gold und Geld verwandelt. Ingo Schulzes Roman beschreibt die Wendezeit der deutschen Geschichte. Er erzählt aber nicht bloss, sondern stellt mit seinem Erzählen ganz grundsätzliche Fragen. Ingo Schulze erzählt leicht, lädt mich ein, an der Seite eines Andersartigen die Suche nach dem Glück aufzunehmen. Lesen! Und Rosa Yassin Hassan, eine aus Syrien geflohene Schriftstellerin und Bloggerin, die seit 2012 in Hamburg lebt und arabische Literatur unterrichtet. Vom Schriftsteller Yusuf Yeşilöz im Namen des DeutschSchweizer PEN Zentrums eingeladen ist Rosa Yassin Hassan auf einer Lesereise mit ihren Romanen „Ebenholz“ und „Wächter der Lüfte“. Am 15. November, am Writers in Prison Day wird in vielen Ländern verfolgter Schriftstellerinnen und Schriftsteller gedacht. Wäre Rosa Yassin Hassan 2012 nicht aus Syrien geflohen, wäre sie wegen ihrer ganz offenen Kritik in ihrem Blog an der Syrischen Regierung und ihrem Diktator Baschad al-Assad mit Sicherheit eingesperrt und gefoltert worden, wie viele ihrer Freunde, Verwandten und Gesinnungsgenossen.

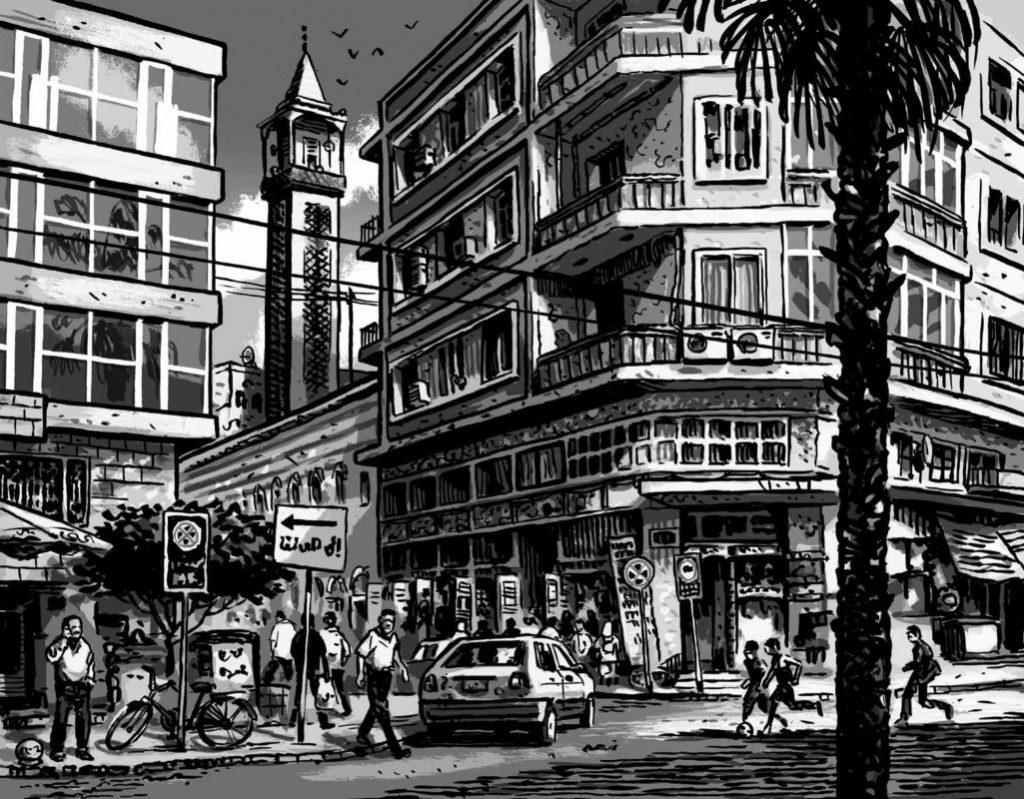

Und Rosa Yassin Hassan, eine aus Syrien geflohene Schriftstellerin und Bloggerin, die seit 2012 in Hamburg lebt und arabische Literatur unterrichtet. Vom Schriftsteller Yusuf Yeşilöz im Namen des DeutschSchweizer PEN Zentrums eingeladen ist Rosa Yassin Hassan auf einer Lesereise mit ihren Romanen „Ebenholz“ und „Wächter der Lüfte“. Am 15. November, am Writers in Prison Day wird in vielen Ländern verfolgter Schriftstellerinnen und Schriftsteller gedacht. Wäre Rosa Yassin Hassan 2012 nicht aus Syrien geflohen, wäre sie wegen ihrer ganz offenen Kritik in ihrem Blog an der Syrischen Regierung und ihrem Diktator Baschad al-Assad mit Sicherheit eingesperrt und gefoltert worden, wie viele ihrer Freunde, Verwandten und Gesinnungsgenossen.  „Schreiben ist meine Krankheit und meine Therapie, die Erinnerung eine tödliche Last“, verrät die Autorin im Interview mit Michael Guggenheimer, Schriftsteller und Journalist. Rosa Yassin Hassan will eine Brücke sein zum Verständnis der arabischen Kultur, die alles andere als deckungsgleich mit islamischer Kultur ist. Sie schreibt und spricht über Tabus; Religion, Politik und nicht zuletzt über Sex. Schreiben in einer Umgebung, die in Europa vollkommen anders ist als in ihrer Heimat Syrien, einem Land, dessen Infrastruktur heute zu 70% zerstört ist. Die Autorin entschied wie viele andere, die aus Syrien flohen, nie, Flüchtling zu werden. Sie sei schlicht zur Flucht gezwungen worden, aus einem Land, in dem nichts mehr funktioniert, in dem man in jedem Augenblick mit dem Tod bedroht ist. Was im Büchlein „Eine fatale Sprayaktion – Die Geschichte dreier Freunde in Syrien“ als Revolution die Welle zum Überschwappen brachte, ist längst zu einem verlorenen Bürgerkrieg geworden. Rosa Yassin Hassan kämpft mit Worten weiter.

„Schreiben ist meine Krankheit und meine Therapie, die Erinnerung eine tödliche Last“, verrät die Autorin im Interview mit Michael Guggenheimer, Schriftsteller und Journalist. Rosa Yassin Hassan will eine Brücke sein zum Verständnis der arabischen Kultur, die alles andere als deckungsgleich mit islamischer Kultur ist. Sie schreibt und spricht über Tabus; Religion, Politik und nicht zuletzt über Sex. Schreiben in einer Umgebung, die in Europa vollkommen anders ist als in ihrer Heimat Syrien, einem Land, dessen Infrastruktur heute zu 70% zerstört ist. Die Autorin entschied wie viele andere, die aus Syrien flohen, nie, Flüchtling zu werden. Sie sei schlicht zur Flucht gezwungen worden, aus einem Land, in dem nichts mehr funktioniert, in dem man in jedem Augenblick mit dem Tod bedroht ist. Was im Büchlein „Eine fatale Sprayaktion – Die Geschichte dreier Freunde in Syrien“ als Revolution die Welle zum Überschwappen brachte, ist längst zu einem verlorenen Bürgerkrieg geworden. Rosa Yassin Hassan kämpft mit Worten weiter.

Schreiben, die Kontaktperson der Reederei, die er sich in vor einem grossen Fenster mit Blick auf den Hamburger Hafen vorstellte. Bodo Kirchhoff lässt sich gerne verführen, von Namen, Kleidern, Schuhen, dem Rauch von Zigaretten, von Nebensätzen und Nebensächlichkeiten, um sie dann virtuos und gekonnt in seine Schöpfungen einzuflechten. Ein Roman berge viel gestautes Leben. Romane, Novellen und Erzählungen seien aber nicht einfach nacherzähltes Leben, sondern Transformiertes, Neugeschaffenes. Das Übersetzen von Leben in Sprache ist Schreiben. So witzig sein Argumentieren in “Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“, so glasklar die Sprache. Und wenn Bodo Kirchhoff dann auch noch liest, scheint sich seine Sprache wie ein Cumulus aufzuwölben. Sein Text ist neben all der Sprachkunst auch eine Kampfschrift gegen jede Form der Oberflächlichkeit. Das Kreuzfahrtschiff Metapher und Spielplatz zugleich, voller Seitenhiebe, literarischer Querschläger und satten Satzmäandern.

Schreiben, die Kontaktperson der Reederei, die er sich in vor einem grossen Fenster mit Blick auf den Hamburger Hafen vorstellte. Bodo Kirchhoff lässt sich gerne verführen, von Namen, Kleidern, Schuhen, dem Rauch von Zigaretten, von Nebensätzen und Nebensächlichkeiten, um sie dann virtuos und gekonnt in seine Schöpfungen einzuflechten. Ein Roman berge viel gestautes Leben. Romane, Novellen und Erzählungen seien aber nicht einfach nacherzähltes Leben, sondern Transformiertes, Neugeschaffenes. Das Übersetzen von Leben in Sprache ist Schreiben. So witzig sein Argumentieren in “Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt“, so glasklar die Sprache. Und wenn Bodo Kirchhoff dann auch noch liest, scheint sich seine Sprache wie ein Cumulus aufzuwölben. Sein Text ist neben all der Sprachkunst auch eine Kampfschrift gegen jede Form der Oberflächlichkeit. Das Kreuzfahrtschiff Metapher und Spielplatz zugleich, voller Seitenhiebe, literarischer Querschläger und satten Satzmäandern. Bodo Kirchhoff, geboren 1948, lebt in Frankfurt am Main und am Gardasee. Zuletzt erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt seine von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierten Romane »Die Liebe in groben Zügen« (2012) und »Verlangen und Melancholie« (2014). Im Herbst 2016 wurde Kirchhoff für seine Novelle »Widerfahrnis« mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Bodo Kirchhoff, geboren 1948, lebt in Frankfurt am Main und am Gardasee. Zuletzt erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt seine von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierten Romane »Die Liebe in groben Zügen« (2012) und »Verlangen und Melancholie« (2014). Im Herbst 2016 wurde Kirchhoff für seine Novelle »Widerfahrnis« mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Als Erik, der älterste Sohn, jener, der kein Ding zu einem guten Ende zu bringen schien, ihn vor Jahren um Geld bat, um an der kenianischen Küste eine Bar zu kaufen, schlug Hartmut die Bitte seines Sohnes in den Wind. Es war für beide das letzte Kapitel einer langen Kette von Enttäuschungen und für beide Grund genug, den Kontakt sterben zu lassen. Bis das Drängen seiner Freundin Ines und die Reise nach Kenia Gründe genug waren, den heimischen Schlamassel zurückzulassen und wenigstens zu Erik zurückzufinden. Hartmut und Ines reisen trotz Warnungen des Auswärtigen Amtes nach Kenia auf Kiani Island im Indischen Ozean. Ein Ort, der trotz seines paradisischen Aussehens nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass er im Würgegriff verfeindeter Warlords und einer korrupten Polizei ist. Eine Reise vom Regen in die Traufe.

Als Erik, der älterste Sohn, jener, der kein Ding zu einem guten Ende zu bringen schien, ihn vor Jahren um Geld bat, um an der kenianischen Küste eine Bar zu kaufen, schlug Hartmut die Bitte seines Sohnes in den Wind. Es war für beide das letzte Kapitel einer langen Kette von Enttäuschungen und für beide Grund genug, den Kontakt sterben zu lassen. Bis das Drängen seiner Freundin Ines und die Reise nach Kenia Gründe genug waren, den heimischen Schlamassel zurückzulassen und wenigstens zu Erik zurückzufinden. Hartmut und Ines reisen trotz Warnungen des Auswärtigen Amtes nach Kenia auf Kiani Island im Indischen Ozean. Ein Ort, der trotz seines paradisischen Aussehens nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass er im Würgegriff verfeindeter Warlords und einer korrupten Polizei ist. Eine Reise vom Regen in die Traufe. Georg M. Oswald, geboren 1963, arbeitet seit 1994 als Rechtsanwalt in München. Seine Romane und Erzählungen zeigen ihn als gesellschaftskritischen Schriftsteller, sein erfolgreichster Roman »Alles was zählt«, ist mit dem International Prize ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen von ihm der Roman »Vom Geist der Gesetze« und der Band »Wie war dein Tag, Schatz?«.

Georg M. Oswald, geboren 1963, arbeitet seit 1994 als Rechtsanwalt in München. Seine Romane und Erzählungen zeigen ihn als gesellschaftskritischen Schriftsteller, sein erfolgreichster Roman »Alles was zählt«, ist mit dem International Prize ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen von ihm der Roman »Vom Geist der Gesetze« und der Band »Wie war dein Tag, Schatz?«.

Rolf Hermann fabuliert ums Fremdsein, sein Zuhause, die schrulligen Alten, die es im Jetzt kaum mehr zu geben scheint (mit Sicherheit aber in den Walliser Tälern!). Träfe Texte, die triefen. Hymnen über Nachbarn, die liebsten Feinde!

Rolf Hermann fabuliert ums Fremdsein, sein Zuhause, die schrulligen Alten, die es im Jetzt kaum mehr zu geben scheint (mit Sicherheit aber in den Walliser Tälern!). Träfe Texte, die triefen. Hymnen über Nachbarn, die liebsten Feinde! Rolf Hermann, geboren 1973 in Leuk, lebt heute als freier Schriftsteller in Biel/Bienne. Sein Studium in Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo «Die Gebirgspoeten». Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015).

Rolf Hermann, geboren 1973 in Leuk, lebt heute als freier Schriftsteller in Biel/Bienne. Sein Studium in Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo «Die Gebirgspoeten». Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015).