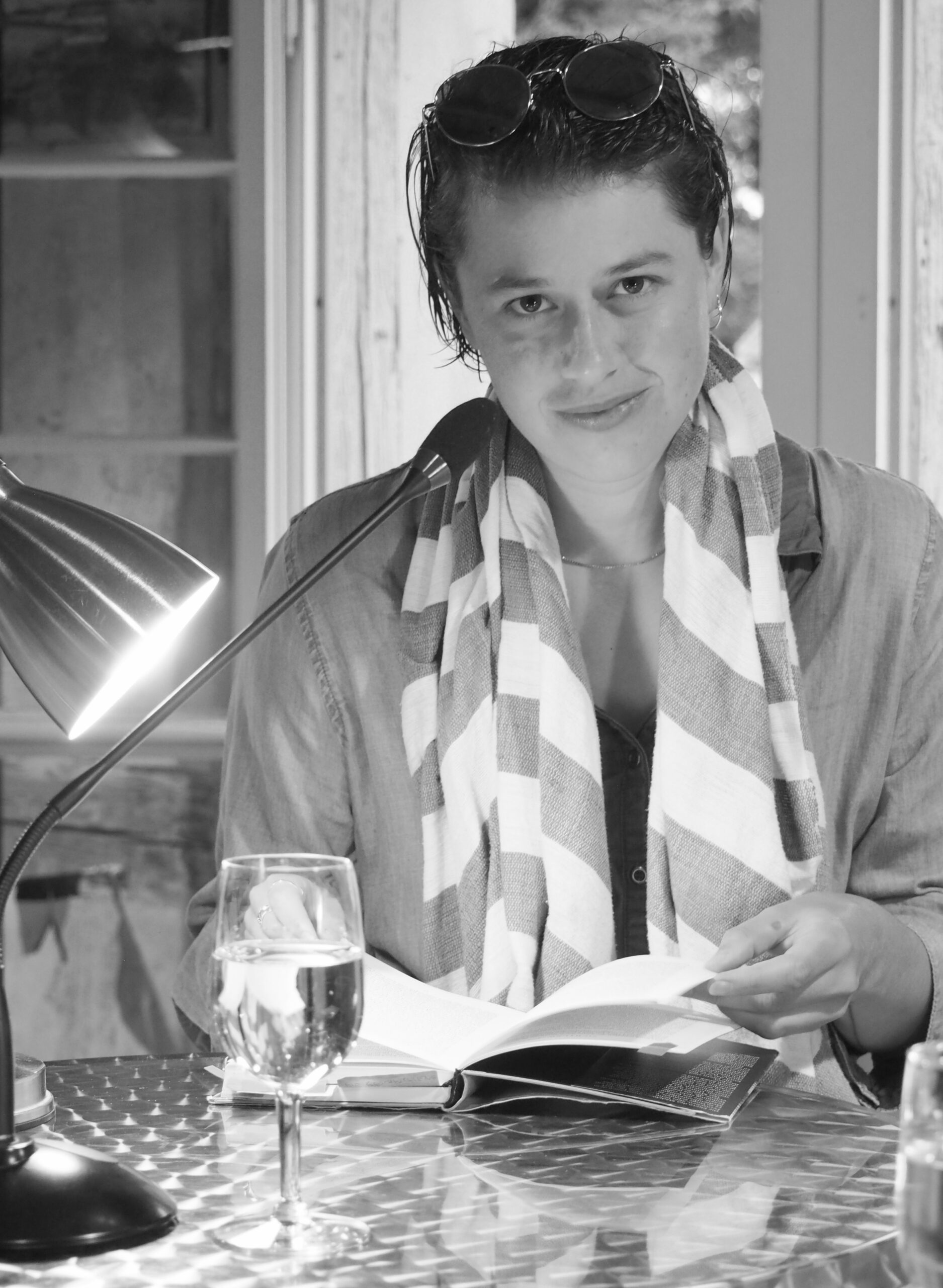

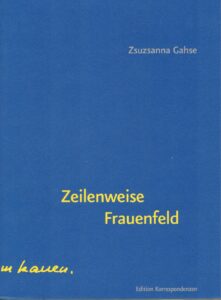

All jenen, die sich in der Ostschweiz auf Literatur einlassen, all jenen, denen das Literaturhaus Thurgau ans Herz gewachsen ist, müsste man Zsuzsanna Gahse nicht vorstellen. Dass Zsuzsanna Gahse 2019 den Schweizer Grand Prix Literatur überreicht bekam, gibt ihr neben all den anderen Preisen, die sie erhielt, jenen Platz, an dem die Autorin seit 1983 über vier Jahrzehnte, damals mit ihrem Prosadebüt „Zero“ beginnend, unablässig schreibt.

Als ich vor vielen Jahren die Schriftstellerin und Dichterin zum ersten Mal traf und mit meinen Büchern nach der Lesung bei ihr zum Signieren hinstand, bestätigte sich, was zuerst bei der stillen Lektüre und dann in der ersten Begegnung mit der Künstlerin sicht- und spürbar wurde; jene Liebenswürdigkeit, jene Sorgfalt, jene Empathie, die die Künstlerin ihrem Gegenüber zeigt, sei das nun in ihren Büchern, oder in den Begegnungen über die Bücher hinaus.

Als ich vor vielen Jahren die Schriftstellerin und Dichterin zum ersten Mal traf und mit meinen Büchern nach der Lesung bei ihr zum Signieren hinstand, bestätigte sich, was zuerst bei der stillen Lektüre und dann in der ersten Begegnung mit der Künstlerin sicht- und spürbar wurde; jene Liebenswürdigkeit, jene Sorgfalt, jene Empathie, die die Künstlerin ihrem Gegenüber zeigt, sei das nun in ihren Büchern, oder in den Begegnungen über die Bücher hinaus.

Dass Thomas Kunst, Dichter, Kleistpreisträger und auch schon Gast im Literaturhaus Thurgau spontan bereit war, zu ihrem neuen Prosaband „Zeilenweise Frauenfeld“ eine Rezension auf meiner Webseite literaturblatt.ch zu schreiben und diese zu einer Liebeserklärung an die Kunst der Autorin werden liess, zeigt die Verbundenheit mit einer Schriftstellerin, die die Welt mit einem ganz eigenen Blick zu sehen vermag: „Zeilenweise Frauenfeld“ ist ein Bühnengewässer, in welchem die Dinge durcheinandergeraten können, wenn man das entlarvende Lesen gegen ein nachdenkliches Lesen eintauscht. Die Frauen an den Treppen. Die Frauen auf den Demos. Die kleine Kellnerin. Die Tochter der Wienerin. Damen und Frauen. Manu. Die Welsche. Nandu. Nora. Die Unbrennbare. Eine schwarz gekleidete Frau. Die Frau in Indigo. Frauen von vor etwa hundertfünfzig Jahren. Frauen beim Stolpern, Stürzen und Sterben. In einer Frauenfelder Inszenierung. Popkonzerte. Illusionen. Bahnhofsvorplätze. Festivals.“

Zsuzsanna Gahse schreibt ausserhalb üblicher Kategorien. Ihre Bücher sind nicht nur haptisch Schwergewichte in einem immer leichter werdenden Bücherangebot. Matthias Zschokke, einer der Nominierten für den Schweizer Buchpreis, schrieb mir auf die Frage, was denn Literatur ausmache: “Literatur ist das Andere. Wobei mir wichtig scheint zu ergänzen, … das Andere, ohne das sein zu wollen.» In diesem Sinne repräsentiert Zsuzsanna Gahse genau das.

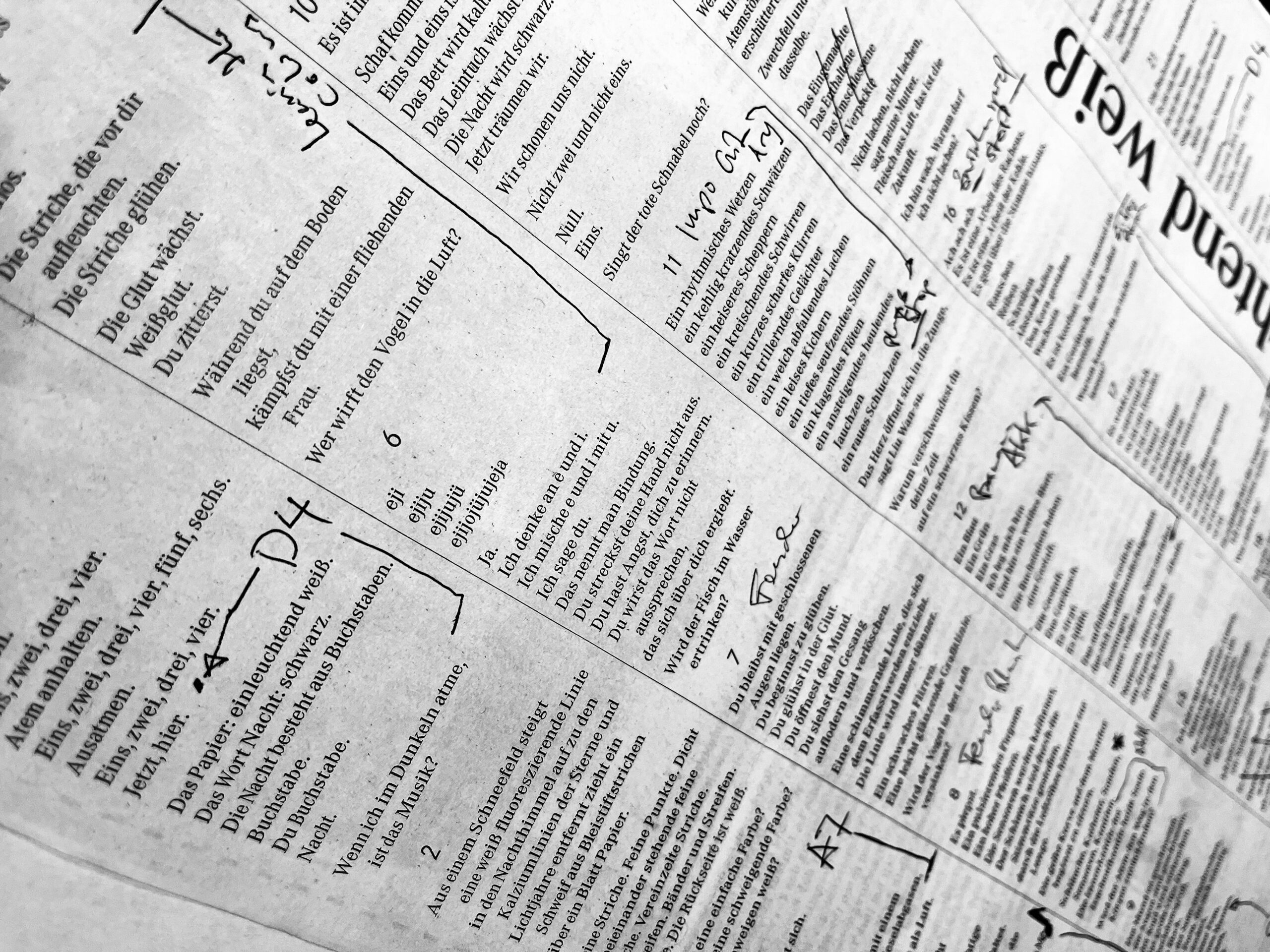

Müsste ich Zsuzsanna Gahses Buch beschreiben, ist es für mich wie ein Sprachfries, quer durch einen Zivilisationsgarten. Als würde sich das Personal ihres Buches auf einem breiten Band bewegen und ich wäre der Zuschauer, der aber nur immer kleine Fetzen des Geschehens wahrnehmen kann. Nicht dass ich glaube, dass die Dichterin keine Geschichten erzählen würde; Kleinstgeschichten und Geschichten, die sich durch das ganze Buch spinnen, gibt es viele. Aber Zsuzsanna Gahse scheint es nicht darum zu gehen, eine Story zu erzählen, mich mit einer linear erzählten Chronologie eines Geschehens zu fesseln. Ihr Buch erscheint mir viel eher als eine Sehschule. Sie schaut auf das Geschehen. Sie ist Beobachterin. Die Erzählerin ist Beobachterin. Ermittlerin. Sie spinnt die Fäden zwischen den Personen, die sie sieht. Es sind Betrachtungen. Aber auch Selbstbetrachtungen. So wie Schreiben doch immer Selbstbetrachtung ist. „Manchmal erkenne ich mich selbst nicht, wenn ich mich in einem Schaufenster gespiegelt sehe.“

Es gibt einzelne Sätze, die ebenso faszinieren wie verunsichern: „Schmuggeln ist Ansichtssache.“ Oder „Welsch ist eine somnambule Bezeichnung.“ Oder „Selbstbegeisterung ist ein Enzym.“ – Sätze, die stolpern lassen, die sich nicht so einfach überlesen lassen. Sätze mit einer ungeheuren theatralischen Kraft: „Mitten auf dem Fussgängersteg stand eine feuerfeste Frau. Eine Unbekannte, mit interessanten Furchen im Gesicht. – Sie hielt eine Ansprache mit ausgebreiteten Armen.»

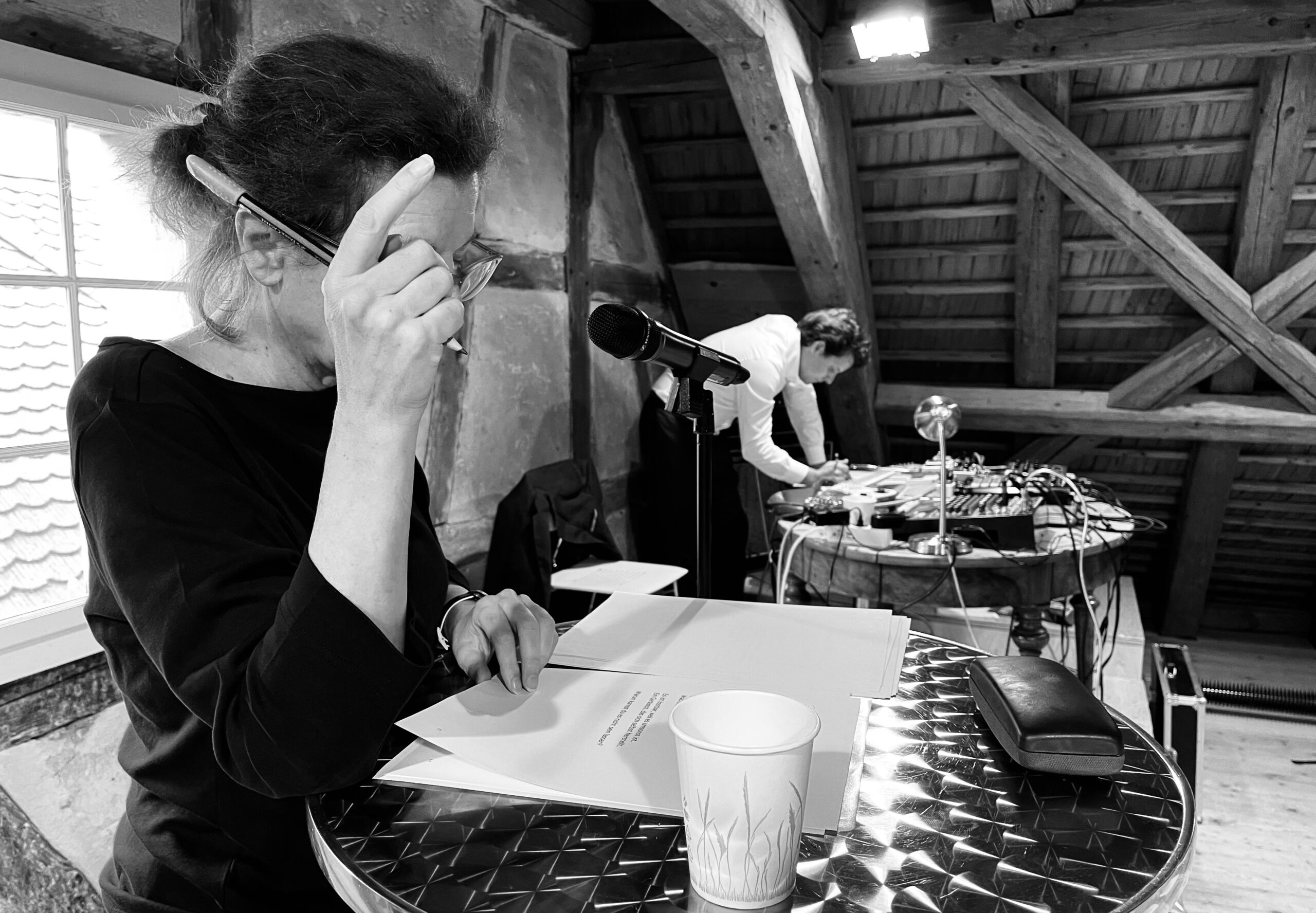

Zsuzsanna Gahse zur Lesung im Literaturhaus Thurgau: «Wie Bilder laufen lernen, wie ein geschriebener Text filmisch wirken kann oder sogar szenisch, als würde man soeben ein Theaterstück erleben: Solche Partikel haben mir in unserem Gespräch besonders gefallen. Und weil wir gut und gerne eine weitere Stunde hätten reden können, wünsche ich uns eine baldige Fortsetzung.»

Irgendwo schreibt Zsuzsanna Gahse, dass nicht jedes beliebige Buch klüger oder empfindsamer macht. Ihres mit Sicherheit.

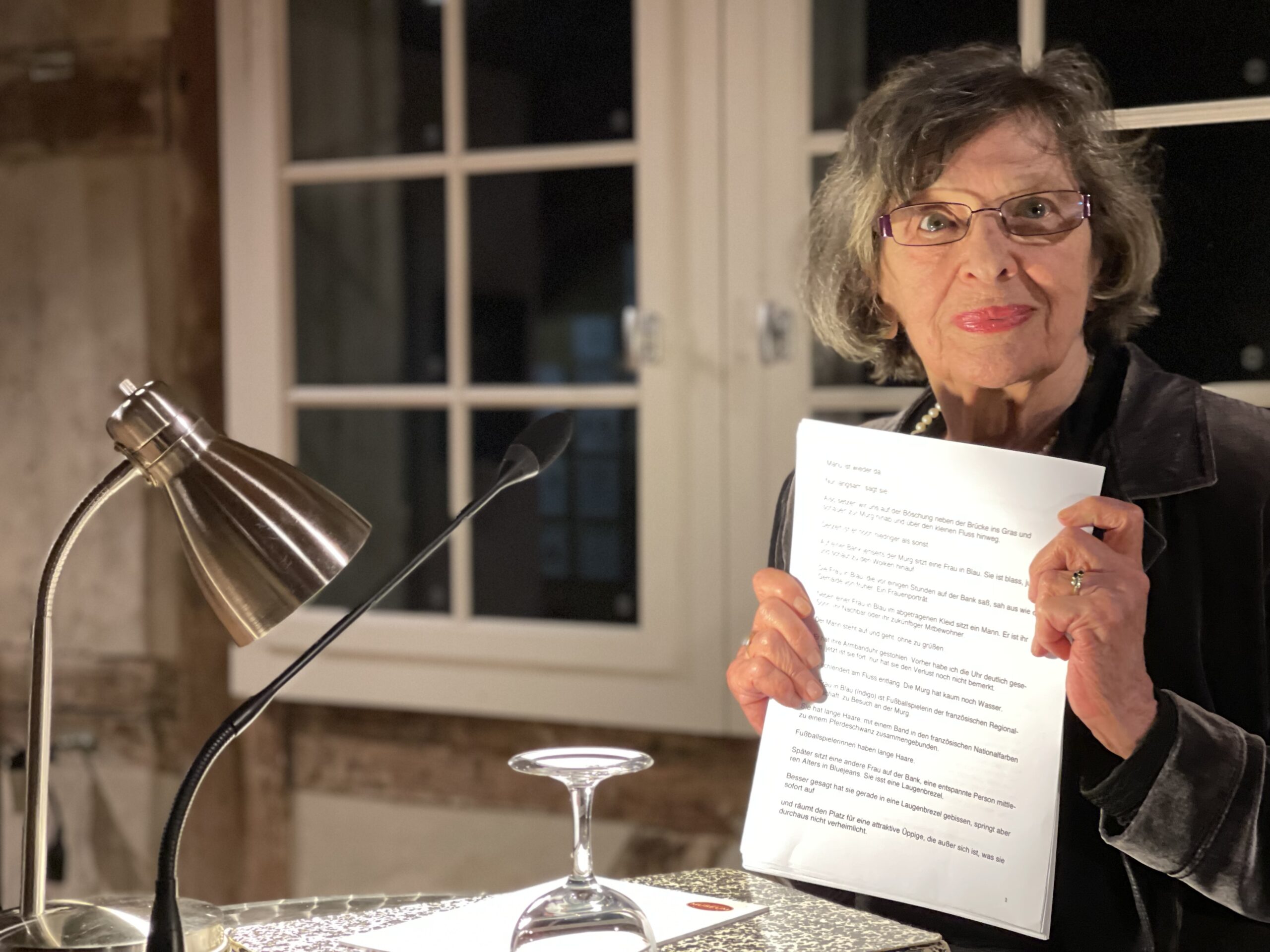

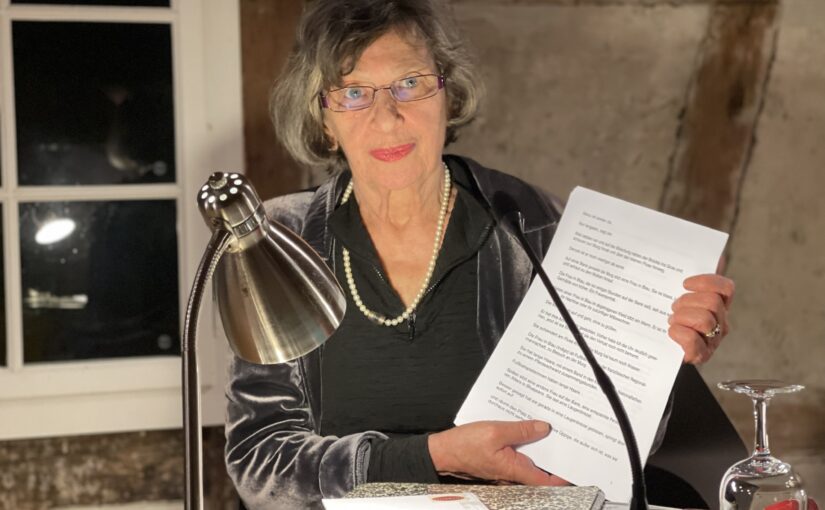

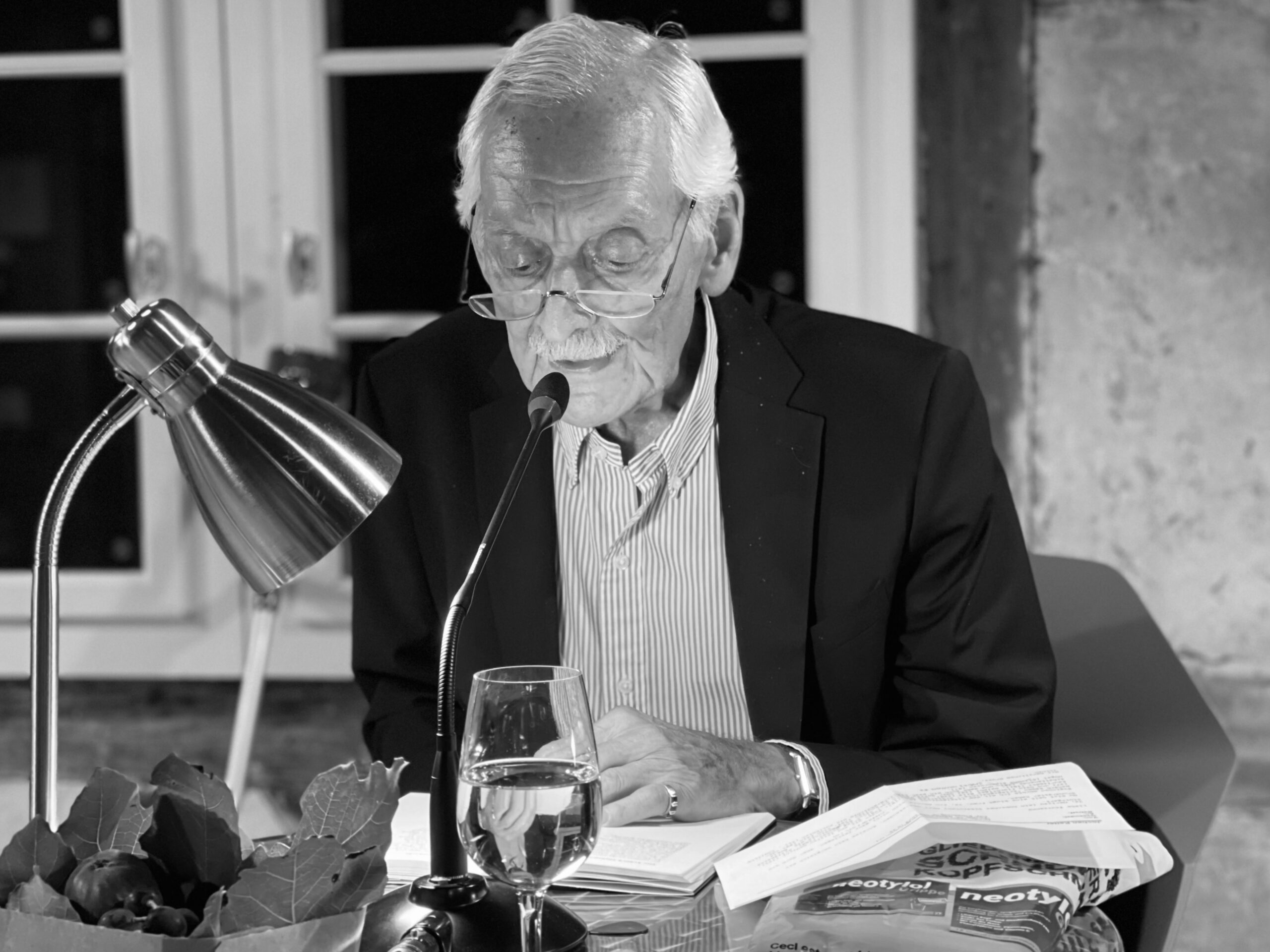

Jochen Kelters Lyrik ist alles andere als verklärt und weltentrückt, sondern kämpferisch, manchmal scharf, sonnenklar und ganz und gar nicht altersmilde. Jochen Kelter ist kein Mann der leisen Töne, auch wenn in diesem Band Gedichte zu finden sind, die wie zarte Lieder einen liebenden Blick verraten. Gedichte, die man am liebsten mit Farben an die Wand schreiben würde, um sie beim Aufstehen in einen neuen Tag als erstes zu lesen. Gedichte, die mich beflügeln!

Jochen Kelters Lyrik ist alles andere als verklärt und weltentrückt, sondern kämpferisch, manchmal scharf, sonnenklar und ganz und gar nicht altersmilde. Jochen Kelter ist kein Mann der leisen Töne, auch wenn in diesem Band Gedichte zu finden sind, die wie zarte Lieder einen liebenden Blick verraten. Gedichte, die man am liebsten mit Farben an die Wand schreiben würde, um sie beim Aufstehen in einen neuen Tag als erstes zu lesen. Gedichte, die mich beflügeln! Jochen Kelter sieht keinen Frieden, wo sich das Grauen offenbart, sei es im Klaren oder im Verborgenen, im Kleinen oder im Grossen. Und doch geht es dem Dichter nicht darum, seinen Weltschmerz auszubreiten. Jochen Kelter ist grosser Stilist, jung und spritzig geblieben in der Art wie er nach der Musik in seiner Sprache sucht. Da ist nichts antiquiert oder verstaubt.

Jochen Kelter sieht keinen Frieden, wo sich das Grauen offenbart, sei es im Klaren oder im Verborgenen, im Kleinen oder im Grossen. Und doch geht es dem Dichter nicht darum, seinen Weltschmerz auszubreiten. Jochen Kelter ist grosser Stilist, jung und spritzig geblieben in der Art wie er nach der Musik in seiner Sprache sucht. Da ist nichts antiquiert oder verstaubt.

Dass sich mit Zsuzsanna Gahse und Jochen Kelter zwei Schwergewichte über Dichtung und Wahrheit unterhielten, zwei, die mit diesem Haus ganz tief verbunden sind, garantierte einen vielstimmigen, spannenden Abend.

Dass sich mit Zsuzsanna Gahse und Jochen Kelter zwei Schwergewichte über Dichtung und Wahrheit unterhielten, zwei, die mit diesem Haus ganz tief verbunden sind, garantierte einen vielstimmigen, spannenden Abend.