Julia Weber verblüfft. Nicht nur weil ihr mit „Weil ich Ruth bin“ ein aussergewöhnlicher Roman gelungen ist, sondern weil das Buch während des Lesens Wirkungen erzielt, die ganz selten sind. Das Buch umarmt mich, Julia Webers Sprache umgarnt mich. Und dabei hätte die Geschichte genug Stoff, der schmerzt. Messerstiche, die wehtun.

Ein Mutter-Tochter-Buch, ein Buch über Freundschaft, ein Liebesroman, die Geschichte einer Frau, die sich einer Welt ausgesetzt findet, die nur schlecht mit dem Ungenormten umgehen kann, ein Roman über die Macht der Verwandlung, über Selbstfindung, über das Geheimnis des ganz eigenen Selbst. Stoff genug, um sich zu verlieren, als Autorin genauso wie als Lesende. Aber Julia Weber erschafft einen Kosmos des Kleinräumigen, der trunken macht, der mich staunen lässt. Da hat sich eine Autorin in einen Rausch geschrieben, einen mitreissenden Sprachstrom, der mich unweigerlich nach wenigen Seiten erfasst und erst mit der letzten Seite loslässt.

Ein Mutter-Tochter-Buch, ein Buch über Freundschaft, ein Liebesroman, die Geschichte einer Frau, die sich einer Welt ausgesetzt findet, die nur schlecht mit dem Ungenormten umgehen kann, ein Roman über die Macht der Verwandlung, über Selbstfindung, über das Geheimnis des ganz eigenen Selbst. Stoff genug, um sich zu verlieren, als Autorin genauso wie als Lesende. Aber Julia Weber erschafft einen Kosmos des Kleinräumigen, der trunken macht, der mich staunen lässt. Da hat sich eine Autorin in einen Rausch geschrieben, einen mitreissenden Sprachstrom, der mich unweigerlich nach wenigen Seiten erfasst und erst mit der letzten Seite loslässt.

Ruth ist anders, schon als sie zur Welt kommt. Ihr Körper ist mit einem feinen Flaum bedeckt, mit Haaren, die wachsen, von denen die Mutter weiss, dass sie mehr als bloss Haare sind, dass sie Zeichen sind, wie schon bei ihr, als sie Kind war, bei Ruths Grossmutter, in der langen Reihe der Frauen. Was erst nur Zeichen ist und die Umgebung verunsichert, das Leben für die kleine Ruth zum Märtyrium macht, wandelt sich mit zunehmendem Alter zu einer Art Larvenstadium, denn Ruth ist nicht einfach ein haariges Mädchen (auch wenn der Begriff für ihre Zukunft ein durchaus treffender ist), sie entwickelt besondere Kräfte, besondere Fähigkeiten. So wie in ihrem „Schweif“ unerklärliche Dinge passieren können, so entwickelt sie die Fähigkeit, Menschen in Tiere zu verwandeln. Was am Anfang wie ein Zaubertrick erscheint, für die Betroffenen, die Auserwählten zu einem kurzen Glück wird, wird mit zunehmendem Alter für immer mehr Menschen in Ruths Umgebung ein Tor zum Glück, eine Tür zur Flucht. Gleichzeitig für eine Umgebung, die sich schwer tut mit einem Mädchen, einer jungen Frau, die nicht ist, wie sie sein sollte.

Solange Ruth Kind ist, wird ihr Anderssein geduldet. Aber als junge Erwachsene, erst recht als Ruth eine eigene, kleine Wohnung bezieht, wird sie mit Argwohn beobachtet. Eine Entfremdung, die Ruth auch in den Reaktionen derer sieht, die sie doch eigentlich liebt. Allen voran Toni, mit dem sie als Kind und Jugendliche eine tiefe Freundschaft verbindet, eine Liebe mit Glitzerstaub, der sich aber mit einem Mal abwendet, als er zum Mann wird.

Ruth muss nicht nur bei Toni erfahren, dass die Welt nicht die ist, von der sie gerne ein Teil wäre. An die Seite ihrer Mutter klebt sich ein neuer Mann, der die Welt seiner Mutter immer kleiner macht, bis diese sich in ihrer Angst, einen Fehler zu machen, gänzlich einschliessen lässt. Und Linda, die eine Freundin noch aus der Schulzeit, die schöne, grosse Linda eines Tages mit ihrem Kind vor ihrer Wohnung steht und Hilfe braucht. Nicht nur weil ihr Mann sie schlägt, sondern weil Linda den Tritt nicht mehr findet. So wie viele in ihrer Umgebung, denen Ruth zu einem Anker geworden ist, zur einzigen Verbindung mit jenem Stück Welt, zu der sie in der Realität den Kontakt verloren. Es wird eng in Ruths Wohnung, eng in Ruths Leben.

Ruth ist von jener Sorte Mensch, die zum Schwamm werden, von denen man nimmt, die bis zur Selbstaufgabe geben. Aber auch von jener Sorte Mensch, denen es schwer fällt, die ungeschriebenen Gesetze einer immer rationaler werdenden Gesellschaft zu akzeptieren. Ruth wird zu einem Medium, das an der scheinbaren Wirklichkeit zu zerbrechen droht, zu einem Mensch, der nicht akzeptieren will und kann, dass all das, was in den ersten Jahren eines Lebens ein fluider Zustand ist, jener Zustand des Glücks, der nicht nur für einen Moment aufblitzt. Ruth ist auf der Suche nach ihrem Vater und findet ihn bloss dort, wo er nicht ist. Sie sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit und kämpft gegen toxische Männlichkeit.

Die Geschichte fasziniert; opulent, sinnlich, phantastisch (ganz wörtlich). Aber noch viel mehr fasziniert die Sprache, dieser ganz eigene, satte Sound und Julia Webers Fähigkeit aus dem Schmerz eine konstruktive Kraft zu erzeugen. Dieser Roman schafft etwas, was nur in ganz wenigen Büchern zu finden ist; das Glück des Lesens!

Interview

Dein Buch ist auf ganz eigenartige Weise faszinierend. Man leidet mit der Figur Ruth. Man leidet an der Welt, in der sie lebt. Man leidet an dem, woran das Personal in deinem Buch leiden muss. Und trotzdem tut einem das Lesen gut. Weil es nicht die Geschichte ist, sondern die Musik deiner Sprache. Kannst du etwas darüber erzählen, wie du zum Sound in deiner Sprache gekommen bist und wie du es geschafft hast, diesen Sound über mehr als 400 Seiten funktionieren zu lassen.

Diese Sprache, die auch in «Weil ich Ruth bin» noch vorhanden ist, habe ich in Biel am Literaturinstitut angefangen zu üben und suchen und entwickeln. Für mich hat Kunst sehr viel mit Zugewandtheit und Trost zu tun und soll dennoch ein Ort sein, der die Welt schonungslos zeigt. Das könnte ein Widerspruch sein, und ist es in der Kunst nicht, weil man dort das Schreckliche direkt neben das Schöne stellen kann. Ich habe in meinem ersten Buch «Immer ist alles schön» eine Sprache entwickelt, indem ich in mein Notizbuch geschrieben habe, um das genaue Betrachten zu üben. Jeden Tag habe ich das scheinbar Langweilige und Graue versucht besonders zu beschreiben. Ich habe versucht, eine hoffnungsvolle Sprache in diese Welt der Funktion und der Macht und des Geldes zu setzen.

Und von dieser Sprache der Durchlässigkeit und Zugewandtheit lebt auch «Weil ich Ruth bin». So kann eine Geschichte, die noch so traurig ist, Trost geben. Manchmal schien mir die Sprache von Ruth fast zu intensiv, wie ein Schnaps oder auch ein Elixier, vielleicht ein Zaubertrank, dann habe ich versucht, sie etwas gemächlicher zu machen oder sanfter, sodass man das Buch über 400 Seiten lesen kann. Ich glaube, das ist mir gelungen, ohne sie wässrig zu machen

In den Roman eingefügt sind kurze, kursiv gedruckte Textpassagen, die nach dem Vater suchen und vor allem das finden, was fehlt, wo er nicht ist. Ein Abtasten in der Leere. Im Roman selbst gibt es diese Suche nicht. Die Versuche von Ruth, von ihrer Mutter etwas über den fehlenden Vater zu erfahren, werden ziemlich rigoros abgeblockt. Wie kam es zu diesen Passagen, die ganz anders „klingen“?

Ich habe ein paarmal überlegt, diese Passagen rauszunehmen, gerade weil sie vom Ton her nicht immer passen. Aber ich konnte nicht. Es sind Stücke von Ruth, ein Fragen vielleicht auch von mir an sie, an ihre Schwäche, die es gibt, auch wenn Ruth wahnsinnig stark ist. Auch sie ist ein normaler Mensch, auch sie ist ein Kind, das seine Mutter liebt, das Angst hat, das seinen Vater vermisst, das sich eine Welt wünscht, in der die Menschen gut zueinander sind. Diese Passagen sind eigentlich Briefe. Sind die Bitte an ihren Vater, den es nicht gibt, aber den sie sich vorstellen und wünschen kann, und also sind es Briefe an alle männlichen Personen auf dieser Welt. Ein Wunsch nach mehr Weichheit und Verletzlichkeit, mehr Unsicherheit.

Man suggeriert uns zwar immer wieder, jeder Mensch müsse seine ganz eigene Fähigkeit, Begabung, Kraft finden. Es wäre die ureigenste Aufgabe von Erziehung und Bildung, den Weg dorthin zu finden. Ist dein Buch auch die Bestandsaufnahme dessen, was wirklich passiert? Dass wir gelebt werden? Dass man sich Menschen untertan macht, dass man sie intrumentalisiert, statt nach ihrem Kern zu suchen?

Ja, das ist es bestimmt. Das ist schon immer ein Teil meines Schreibens gewesen, eigentlich das Kernthema all meiner Bücher. Der Wunsch, die Gesellschaft so zu formen, dass in ihr mehr Vielfalt, Lebendigkeit und Wärme und vielleicht weniger Funktionalität und Leistung möglich ist. Das wünschte ich mir. Ich glaube, wir könnten noch ganz anders zusammenleben, als wir es tun und dennoch erfüllt sein und satt. Und für mich hat die Art der Individualität, die so gepriesen wird, eigentlich mehr mit dem Kapitalismus zu tun als mit der Lebendigkeit und Verwandlung und dem Vorhandensein, die Ruth lebt und feiert und in die Menschen legt. Sie verwandelt Menschen in Tiere, damit sie vergessen, dass sie noch Yoga machen müssten und sich eine Creme bestellen, die ihr 30jähriges Ich zurückbringt, das schon damals unglücklich war, weil es nie so schön und erfolgreich und fleissig war wie die Menschen auf den Plakaten an der Bushaltestelle.

Du bist Mutter, Familienfrau und Schriftstellerin. Niemand weiss so gut wie du, wie sehr wir in Rollenbildern eingebunden sind. Ein bisschen abgeändert könnte der Titel deines Romans doch auch der Titel deines Lebens sein; Weil ich Julia bin. Ich bin sicher, dass dein Buch Mut macht, damit jede und jeder dort seinen Namen einsetzen kann. Und trotzdem kann „Mut-machen“ nicht deine Motivation gewesen sein. Was stand ganz am Anfang dieses Manuskripts?

Am Anfang stand eine Anfrage von Michelle Steinbeck, die damals noch Redaktorin der Fabrikzeitung in Zürich war. Sie haben eine Ausgabe zu Irmgard Keun gemacht und sie hat mich gebeten einen Text zu schreiben. Ich habe dann versucht die Protagonistin von „Das kunstseidene Mädchen» in die Gegenwart zu holen. Ihr Selbstbewusstsein hat mich sehr fasziniert, diese Figur, die in der Zeit der Weimarer Republik lebte und die als Frau fast keine Rechte hatte, die in Not lebte und sich darum verkaufen musste, behielt ihren Stolz, war klar und autonom in einer Art und Weise, die ich sehr bewundere. Ich habe das gleiche in Ruth gesucht. Und nach 4 Seiten schreiben habe ich gemerkt, dass ich da weitermachen will, dass Ruth mir noch einiges erzählt. Und sie ist auch eine Figur, die ich bewundere, weil sie Charakterzüge hat, die ich an mir vermisse. Sie kann zum Beispiel gut wütend sein, was mir oft schwer fällt.

Männer kommen in deinem Roman schlecht weg. Als Lesender muss man das ertragen. Ich musste es ertragen, obwohl ich es vor allem als Katalysator zur Selbstreflexion verstand. Eigenartig aber war meine Reaktion während des Lesens trotzdem. Ich fühlte mich nie angegriffen, sehr wohl aber gespiegelt, nicht zuletzt in der Suche nach dem fehlenden Vater. Was hast du mit diesem Buch gefunden?

Oh, was habe ich gefunden? Ich habe viel gefunden. Ich habe Ruth gefunden, die stark ist und gleichzeitig verletzlich. Ich habe keine Lösungen gefunden. Ich habe Bilder gefunden, wie Menschen sein könnten, wie sie zusammenleben. Manchmal habe ich auch ein bisschen Rache gefunden, wenn ich Ruth jemandem die Hand schwer werden lassen konnte, der eigentlich jemanden gegen ihren Willen berühren wollte. Oder wenn sie einen Mann in ein Tier verwandelt und ihn so harmlos macht. Ich habe auch einen Weg gefunden, meine Wut in Sätze zu formen.

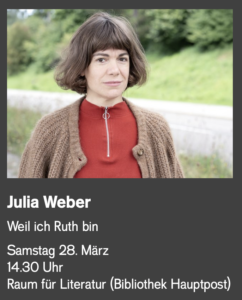

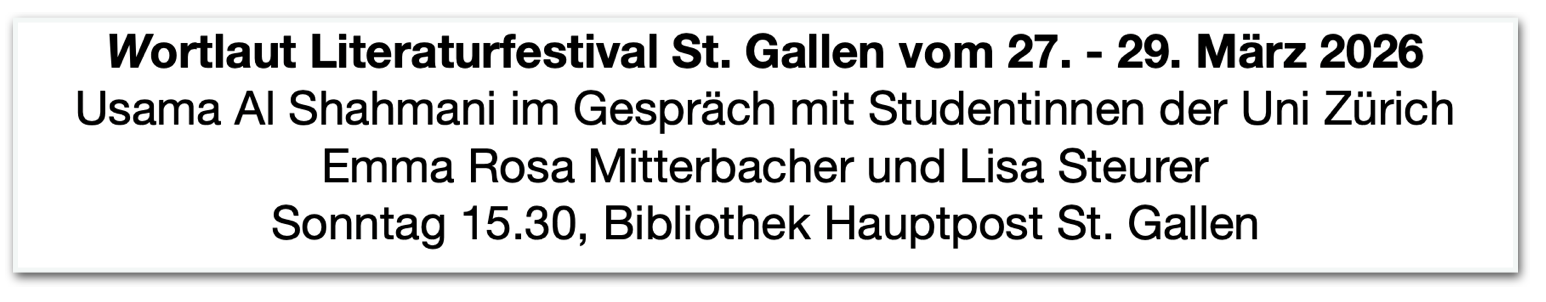

Liebe Julia, vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt im November im Foyer im Theater Basel! Und natürlich am Wortlaut!

Julia Weber wird 1983 in Moshi (Tansania) geboren und zieht 1985 mit ihrer Familie nach Zürich. Nach der Schule macht sie eine Lehre als Fotofachangestellte und absolviert die gestalterische Berufsmaturität. Von 2009 bis 2012 studiert Julia Weber literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel/Bienne. Im Jahr 2012 gründet sie den Literaturdienst (www.literaturdienst.ch ) und ist 2015 Mitbegründerin der Kunstaktionsgruppe «Literatur für das, was passiert» zur Unterstützung von Menschen auf der Flucht.

Julia Weber wird 1983 in Moshi (Tansania) geboren und zieht 1985 mit ihrer Familie nach Zürich. Nach der Schule macht sie eine Lehre als Fotofachangestellte und absolviert die gestalterische Berufsmaturität. Von 2009 bis 2012 studiert Julia Weber literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel/Bienne. Im Jahr 2012 gründet sie den Literaturdienst (www.literaturdienst.ch ) und ist 2015 Mitbegründerin der Kunstaktionsgruppe «Literatur für das, was passiert» zur Unterstützung von Menschen auf der Flucht.

Im Frühjahr 2017 erschien ihr Debüt «Immer ist alles schön», das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem internationalen Franz-Tumler-Literaturpreis, der Alfred Döblin Medaille der Universität Mainz, 2017 steht der Roman auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises.

mehr über Julia Weber auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Ayse Yavas

Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.

Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.

Vielleicht muss ich ganz persönlich auf die Frage antworten, was gute Literatur zumindest für mich sein kann: Sie muss mich fesseln. Sie muss mich überraschen. Sie muss mich in irgend einer Form provozieren. Sie muss in mir einen Nachhall erzeugen, muss sich in mir festhaken. Der Sound muss musikalisch sein. Ich soll bewegt werden… Ich könnte die Liste noch weiterführen, ohne je den Anspruch zu haben, eine solche Liste habe Allgemeingültigkeit. Robert Walser wurde wie Franz Kafka zu Lebzeiten nur von wenigen beachtet und geschätzt, am wenigsten vom Buchmarkt. Oder umgekehrt; Kennen sie John Knittel? Der Schweizer Schriftsteller war zu Lebzeiten sehr erfolgreich, starb 1970. Heute kennt ihn kaum mehr jemand. Vergessen. Kennen sie Ruth Blum? Die Schaffhauserin starb 1975. Ich kaufte alle ihre Bücher in Antiquariaten und war hell begeistert. Vergessen. Noch so eine lange Liste.

Vielleicht muss ich ganz persönlich auf die Frage antworten, was gute Literatur zumindest für mich sein kann: Sie muss mich fesseln. Sie muss mich überraschen. Sie muss mich in irgend einer Form provozieren. Sie muss in mir einen Nachhall erzeugen, muss sich in mir festhaken. Der Sound muss musikalisch sein. Ich soll bewegt werden… Ich könnte die Liste noch weiterführen, ohne je den Anspruch zu haben, eine solche Liste habe Allgemeingültigkeit. Robert Walser wurde wie Franz Kafka zu Lebzeiten nur von wenigen beachtet und geschätzt, am wenigsten vom Buchmarkt. Oder umgekehrt; Kennen sie John Knittel? Der Schweizer Schriftsteller war zu Lebzeiten sehr erfolgreich, starb 1970. Heute kennt ihn kaum mehr jemand. Vergessen. Kennen sie Ruth Blum? Die Schaffhauserin starb 1975. Ich kaufte alle ihre Bücher in Antiquariaten und war hell begeistert. Vergessen. Noch so eine lange Liste. Das beste Buch! Warum ist unter den Nominierten nicht „Sommerschatten“ von Urs Faes? Oder „Walzer für niemand“ von Sophie Hunger? Oder „Sechzehn Monate“ von Fabia Andina? Hört die Schweiz an den Sprachgrenzen auf?Schweizer Buchpreis? Oder „die spinne“ von Eva Maria Leuenberger? Warum nicht einmal Lyrik in der Liste der Nominierten? Weil man der Lyrik kein Scheinwerferlicht zutraut? Weil sich damit keine Verkaufszahlen generieren? (Hut ab vor allen Verlagen, die sich noch immer tapfer trauen, Lyrik zu drucken!) Die Liste jener Bücher, die es auch verdient hätten, wird mit der Intensität des Lesens nicht kürzer. Auch das Unverständnis über diese Versäumnisse. Zudem muss man wissen, dass sich etliche Grössen der hiesigen Literatur durch ihre Verlage gar nicht mehr zur Wahl stellen wollen.

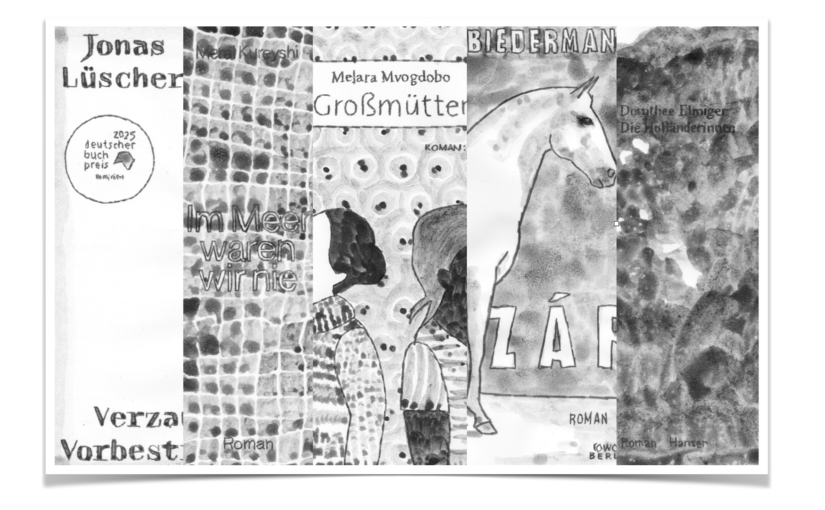

Das beste Buch! Warum ist unter den Nominierten nicht „Sommerschatten“ von Urs Faes? Oder „Walzer für niemand“ von Sophie Hunger? Oder „Sechzehn Monate“ von Fabia Andina? Hört die Schweiz an den Sprachgrenzen auf?Schweizer Buchpreis? Oder „die spinne“ von Eva Maria Leuenberger? Warum nicht einmal Lyrik in der Liste der Nominierten? Weil man der Lyrik kein Scheinwerferlicht zutraut? Weil sich damit keine Verkaufszahlen generieren? (Hut ab vor allen Verlagen, die sich noch immer tapfer trauen, Lyrik zu drucken!) Die Liste jener Bücher, die es auch verdient hätten, wird mit der Intensität des Lesens nicht kürzer. Auch das Unverständnis über diese Versäumnisse. Zudem muss man wissen, dass sich etliche Grössen der hiesigen Literatur durch ihre Verlage gar nicht mehr zur Wahl stellen wollen. Immerhin stehen für einmal keine Debüts in der Liste. Wie soll ein Debüt eine Chance haben neben einem Buch eines literarischen Schwergewichts? Und Schwergewichte sind in der Liste der Nominierten sehr wohl vertreten: Mit Sicherheit die erst 40jährige Dorothee Elmiger, die mit ihrem Roman „Die Holländerinnen“ auch in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht. Und zweifelsohne Jonas Lüscher. Meral Kureyshi schaffte es mit ihrem Debüt „Elefanten im Garten“ vor 10 Jahren auf die Liste der Nominierten und gilt seither als wichtige Stimme der CH-Literatur. Von Melara Mvogdobo las ich vor ein paar Jahren ihr Debüt „Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden“ und konnte mich nicht wirklich begeistern lassen, genauso wie vom

Immerhin stehen für einmal keine Debüts in der Liste. Wie soll ein Debüt eine Chance haben neben einem Buch eines literarischen Schwergewichts? Und Schwergewichte sind in der Liste der Nominierten sehr wohl vertreten: Mit Sicherheit die erst 40jährige Dorothee Elmiger, die mit ihrem Roman „Die Holländerinnen“ auch in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht. Und zweifelsohne Jonas Lüscher. Meral Kureyshi schaffte es mit ihrem Debüt „Elefanten im Garten“ vor 10 Jahren auf die Liste der Nominierten und gilt seither als wichtige Stimme der CH-Literatur. Von Melara Mvogdobo las ich vor ein paar Jahren ihr Debüt „Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden“ und konnte mich nicht wirklich begeistern lassen, genauso wie vom  Debüt „Anton will bleiben“ von Nelio Biedermann. Dass ihre Folgeromane von ganz anderer Qualität sind, darüber lässt sich streiten, zumal „Lásár“ in einer Weise gehypt wurde und wird, die jede Verhältnismässigkeit vermissen lässt.

Debüt „Anton will bleiben“ von Nelio Biedermann. Dass ihre Folgeromane von ganz anderer Qualität sind, darüber lässt sich streiten, zumal „Lásár“ in einer Weise gehypt wurde und wird, die jede Verhältnismässigkeit vermissen lässt.

Da steigt ein junger Architekt mit seiner Angebeteten in die verschneiten Berge über dem berneroberländischen Gstaad, mit einem Brecheisen und Utensilien für einen Brandanschlag in seinem Rucksack. Er steigt durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Ferienchalet des Medienmoguls Axel Springer, von dem er überzeugt ist, er sei im Krieg Nazi gewesen oder hätte zumindest von ihnen profitiert, der Besitzer der Boulevardzeitung „Bild“, für jeden Linken Flaggschiff all dessen, was die 68er-Bewegung ins Rutschen bringen wollte. Das Chalet brannte bis auf die Grundmauern nieder. Man vermutete Zusammenhänge mit einem weiteren Brandanschlag auf Sylt, erklärte nach einer Untersuchung, man habe es hier mit Profis zu tun. Man verdächtigte ‘Elitekommandos, die aus der Kälte kamen’. De Roulet blieb unbehelligt.

Da steigt ein junger Architekt mit seiner Angebeteten in die verschneiten Berge über dem berneroberländischen Gstaad, mit einem Brecheisen und Utensilien für einen Brandanschlag in seinem Rucksack. Er steigt durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Ferienchalet des Medienmoguls Axel Springer, von dem er überzeugt ist, er sei im Krieg Nazi gewesen oder hätte zumindest von ihnen profitiert, der Besitzer der Boulevardzeitung „Bild“, für jeden Linken Flaggschiff all dessen, was die 68er-Bewegung ins Rutschen bringen wollte. Das Chalet brannte bis auf die Grundmauern nieder. Man vermutete Zusammenhänge mit einem weiteren Brandanschlag auf Sylt, erklärte nach einer Untersuchung, man habe es hier mit Profis zu tun. Man verdächtigte ‘Elitekommandos, die aus der Kälte kamen’. De Roulet blieb unbehelligt.