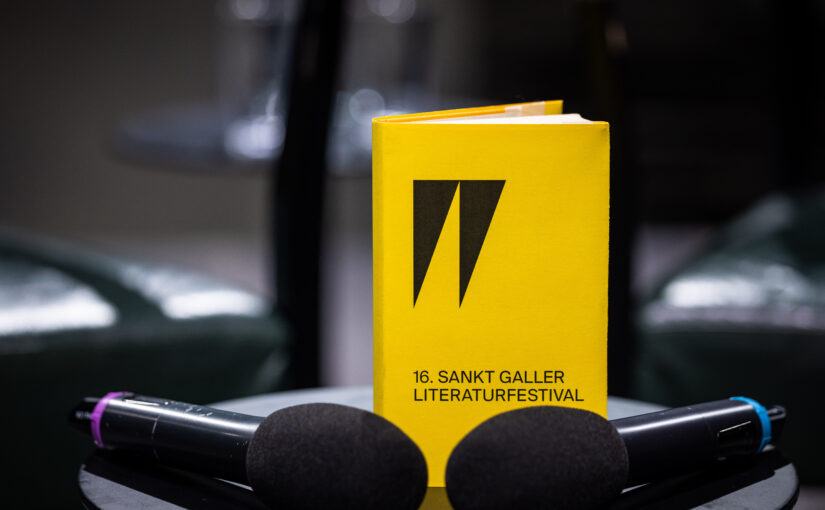

Das 16. Wortlaut St. Galler Literaturfestival war ein voller Erfolg. Für drei Tage war die Ostschweizer Metropole das Mekka der Literatur. 40 Gäste aus dem In- und Ausland beglückten Literaturinteressierte mit Lesungen, Performances, Gesprächen und Musik und boten spannende Impulse zum Festivalmotto «Hoffen und Bangen».

Ein sehr schönes Festival in St. Gallen, tolles Publikum, spannende Gäste, perfekte Organisation, gutes Essen. Vielen Dank dafür. Peter Stamm

Ein sehr schönes Festival in St. Gallen, tolles Publikum, spannende Gäste, perfekte Organisation, gutes Essen. Vielen Dank dafür. Peter Stamm

«Lieber Gallus Frei, dieses Festival ist ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Vielen lieben Dank für die großartige Organisation und den schönen Leseort. Es war ein großes Vergnügen, vor dem Schweizer Publikum lesen sowie Rede und Antwort stehen zu dürfen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen!» Ewald Arenz

«Quand on va de Genève à Saint-Gall, c’est comme traverser en un jour un immense pays. Et quand on arrive à la poste de Saint-Gall et qu’on est accueilli avec tant de sympathie, on se dit que ça valait vraiment le voyage. En merci, cher Gallus, de m’avoir laissé parler en public d’Un dimanche à la montagne, c’était une première en Suisse. Amicalement.» Daniel de Roulet

«Was für ein schöner Sonntagmorgen! Die Matinee-Gäste, das Wetter und dir Betreuung vom Wortlaut-Team: alles wunderfrühlingsherrlichschön. Vielen Dank für die Einladung zu Wortlaut!» Michèle Minelli

«Es war so erfreulich, wieder beim literarischen St. Galler Heimspiel mit dabei sein zu dürfen! Ich hatte – auch dank der tollen Moderatorin Cornelia Mechler – einen wunderbaren Anlass. Ein Heimspiel eben. Danke Wortlaut!» Christoph Keller

«Es hat Freude gemacht, die grosse Bibliothek wie verzaubert zu sehen und immer wieder Leute zu beobachten, die Räume suchend herumeilten, um die nächste Lesung nicht zu verpassen, während andere in Sesseln sassen und lasen. Hoffen und bangen – beides Verben, die sich auf die Zukunft beziehen. Und auch ein Anlass, zu bemerken, dass sich in der Gegenwart Dinge erfüllen, die man sich gewünscht und nach denen man sich gesehnt hat!» Judith Keller

«Was erst als Notvariante erschien, entpuppte sich bei dem schlechten Wetter als goldrichtig: ein prallvolles Bibliotheks Café mit interessiertem Publikum. Die Sofabank als improvisierte Bühne gewährte zumindest einen Hauch von Strassentheater. Vielen Dank ans gesamte sehr engagierte Wortlaut Team.» Marcus Schäfer

«Was erst als Notvariante erschien, entpuppte sich bei dem schlechten Wetter als goldrichtig: ein prallvolles Bibliotheks Café mit interessiertem Publikum. Die Sofabank als improvisierte Bühne gewährte zumindest einen Hauch von Strassentheater. Vielen Dank ans gesamte sehr engagierte Wortlaut Team.» Marcus Schäfer

«Ich trage das Wortlaut-Bändchen noch immer am Arm, damit die Erinnerungen an die Begegnungen mit Texten und Menschen, die der Literatur gewogen sind, immer wieder aufwallen. Ein grossartiges Festial habt ihr uns geschenkt. Vielfältiges Programm, tolle Moderator:innen, schöne Räumlichkeiten und heitere Atmosphäre. Ja, hoffen, hoffen, hoffen – das Bangen ist eh immer präsent. Grossen Dank für eure riesige Arbeit.» Theres Roth-Hunkeler

«Grosses Dankeschön an das gesamte Wortlaut-Team. Dank Gallus Initiative durften wir im Café San Gall die Kurzlesungen geben. Eine riesen Chance und einmalige Erfahrung für uns Neulinge. Es war ein unvergessliches Erlebnis, an das ich gerne zurückdenke. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, wenn St. Gallen sich wieder von seiner literarischen Seite zeigt.» Noreen

«Danke dem ganzen Wortlautteam, allen Helfenden für die Gastfreundschaft, eure umsichtige Planung, ihr habt selbst an so viele Kleinigkeiten gedacht, die es so angenehm gemacht habe. Auch mir war es eine wirklich Freude dabei sein zu dürfen. Danke für das Vertrauen in unsere Arbeit. Dieser Dank gilt auch meinen beiden Gesprächspartnern Frédérik Zwicker und Ewald Arenz, es waren sehr persönliche und spannende Einblicke in ihre Geschichten.» Judith Zwick

«Ein riesengrosser Dank an Ariane und das ganze Wortlaut-Team, dass ihr die «Lücke» so rasch, umsichtig und mit so unendlich grossem Engagement füllen konntet. Der Tag war rundum gelungen, meine Moderationen waren mir eine Ehre und Freude zugleich. Schön war auch, dass genügend Zeit zum Austausch blieb.» Cornelia Mechler

«Vielen Dank für die schöne Einladung zum Wortlaut-Festival, es war mir eine Freude und Ehre, bei der Eröffnung mitzuwirken.» Svenja Flasspöhler

«Es war wunderbar, Teil des Wortlaut Festivals zu sein und zu erleben, wie sich Menschen begeistern lassen für Texte, Gedanken, das gesprochene Wort.» Barbara Bleisch

«Perfekt aufgegleist, deshalb – und dank rasanter Reorganisation des restlichen Teams – reibungslos über die Bühne gegangen. Es war uns eine Ehre, den Eröffnungsabend mit Hekto Super musikalisch zu begleiten. Und auch meine Lesung aus Carlas Scherben – wunderbar moderiert von Judith Zwick vor vollem Saal – war eine Freude. Herzlichen Dank Ariane, Diana, Rebecca, Karsten, Gallus und allen anderen für alles!» Frédéric Zwicker

„Das Festival war super. Dass es in einer geöffneten, öffentlichen Biblothek stattfand, gab der Sache einen besonderen Charme. Vielen Dank für die super Organisition!“ Steven Wyss

«Die Wortlautausgabe 2025 hatte ein sehr tolles Programm mit vielen guten wichtigen Frauenstimmen. Meinen eigenen Talk hab ich sehr genossen! Es war so erfrischend, voll inspirierend und ungeheuer ermutigend, mich mit den drei jungen Frauen Léa, Phoebe und Vera auszutauschen.» Lika Nüssli

«Das Gespräch von meinen Maturandinnen Lara Hofstetter und Julia Mülli mit den american poets Jan Heller Levi und Jan Herman war berührend, tiefsinnig und von gegenseitigem Respekt getragen. Ich bin dankbar, dass ich es anregen durfte.» Florian Vetsch

«Merci beaucoup pour l’invitation à St Gallen, c’était une joie de participer au festival!» Douna Loup

«Dem ganzen Wortlaut-Team ein grosses Dankeschön für die Einladung und Möglichkeit, an diesem wunderbaren Literaturfestival eine Kurzlesung zu halten. Eine tolle Stimmung, anregende Gespräche und schöne literarische Momente. Ein grosses Merci.» Raphael Schweighauser

Bereits die Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag war bestens besucht. Der Veranstaltungsraum in der Lokremise war bis auf den letzten Platz besetzt. Dem Publikum bot sich eine interessante Mischung aus Musik der Band Hekto Super und einem hochinteressanten Gespräch der Philosophinnen Barbara Bleisch und Svenja Flasspöhler über das Thema „Streiten“. Das vorgeschaltete Grusswort von Stadtrat Mathias Gabathuler war unterhaltsam, originell und tiefgründig zugleich.

Bereits die Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag war bestens besucht. Der Veranstaltungsraum in der Lokremise war bis auf den letzten Platz besetzt. Dem Publikum bot sich eine interessante Mischung aus Musik der Band Hekto Super und einem hochinteressanten Gespräch der Philosophinnen Barbara Bleisch und Svenja Flasspöhler über das Thema „Streiten“. Das vorgeschaltete Grusswort von Stadtrat Mathias Gabathuler war unterhaltsam, originell und tiefgründig zugleich.  Wie die Jahre zuvor gab es auch in diesem Jahr einhelliges Lob für die Zusammenstellung des Veranstaltungsprogramms, darunter etwa Lesungen mit weithin bekannten Autor:innen wie Leon de Winter, Julia Schoch, Barbara Bleisch, Ewald Arenz, Svenja Flasspöhler, aber auch mit Autor:innen aus der Region wie Laura Vogt, Tabea Steiner, Christoph Keller, Jan Heller Levi und der Thurgauerin Michélle Minelli.

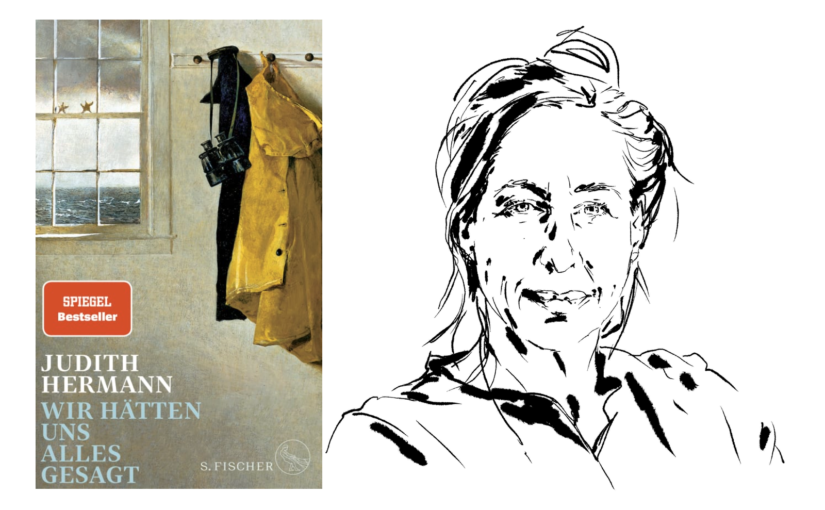

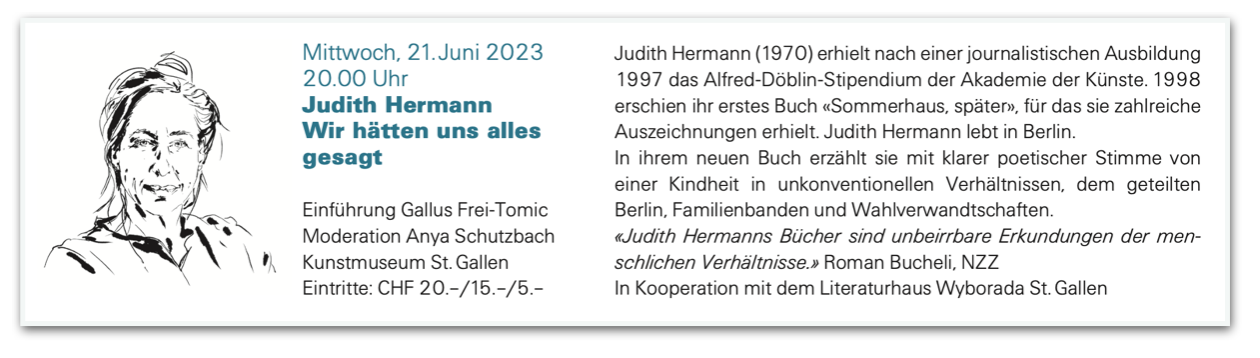

Wie die Jahre zuvor gab es auch in diesem Jahr einhelliges Lob für die Zusammenstellung des Veranstaltungsprogramms, darunter etwa Lesungen mit weithin bekannten Autor:innen wie Leon de Winter, Julia Schoch, Barbara Bleisch, Ewald Arenz, Svenja Flasspöhler, aber auch mit Autor:innen aus der Region wie Laura Vogt, Tabea Steiner, Christoph Keller, Jan Heller Levi und der Thurgauerin Michélle Minelli. Zur Veranstaltung mit Peter Stamm und Judith Hermann im Raum für Literatur strömten ebenfalls viele literaturinteressierte Gäste. Selbst zur letzten Lesung am Sonntag um 17 Uhr kamen mehr als 50 Besucherinnen und Besucher und lauschten den spannenden Ausführungen des Schweizer Autors Daniel de Roulet.

Zur Veranstaltung mit Peter Stamm und Judith Hermann im Raum für Literatur strömten ebenfalls viele literaturinteressierte Gäste. Selbst zur letzten Lesung am Sonntag um 17 Uhr kamen mehr als 50 Besucherinnen und Besucher und lauschten den spannenden Ausführungen des Schweizer Autors Daniel de Roulet.