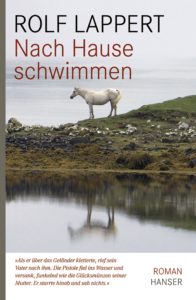

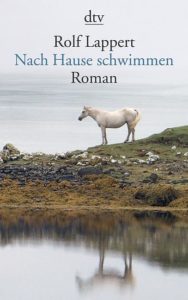

Der erste Jahrgang bei den Nominierten zum Schweizer Buchpreis 2008 war ein aussergewöhnlich starker Jahrgang mit klingenden Namen, faszinierenden Büchern und einer frischen Stimme mit einem Erstling: Anja Jardine mit «Als der Mond vom Himmel fiel», Adolf Muschg «Kinderhochzeit», Peter Stamm «Wir fliegen», Lukas Bärfuss «Hundert Tage» und Rolf Lappert mit «Nach Hause schwimmen».

Der erste Jahrgang bei den Nominierten zum Schweizer Buchpreis 2008 war ein aussergewöhnlich starker Jahrgang mit klingenden Namen, faszinierenden Büchern und einer frischen Stimme mit einem Erstling: Anja Jardine mit «Als der Mond vom Himmel fiel», Adolf Muschg «Kinderhochzeit», Peter Stamm «Wir fliegen», Lukas Bärfuss «Hundert Tage» und Rolf Lappert mit «Nach Hause schwimmen».

Damals hiess der erste Gewinner Rolf Lappert. Sein preisgekrönter Roman erzählt die Geschichte von Wilbur. «Wilbur ist kein Glückskind. Ohne Eltern bei der Grossmutter aufgewachsen, die verstirbt und mit einem besten Freund, der in einer Erziehungsanstalt lebt, bleibt Wilbur ein Verlierer. Erst die charmante Aimee bringt ihm etwas anderes bei. Wilbur muss endlich lernen zu leben – ob er will oder nicht.»

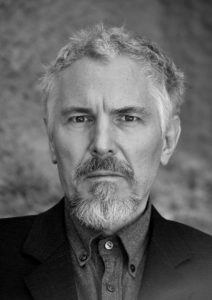

Seit sich der Preisträger 2016 mit seinem Roman «Über den Winter» für eine Wohnzimmerlesung in Amriswil gewinnen liess, verbindet uns mehr als Literatur.

Ein Interview:

Rolf Lappert, sie waren mit dem Roman »Nach Hause schwimmen« der erste Träger des Schweizer Buchpreises. Was hat dieser Preis mit Ihnen und Ihrem Schreiben gemacht? Wäre Rolf Lappert heute an einem anderen »Ort«, wenn er den Preis damals nicht erhalten hätte?

Preise dieser Art sind, abgesehen von der Wertschätzung, die Autorin/Autor und Buch erfahren, vor allem eines: Werbung. Und zwar sehr effektive Werbung. »Nach Hause schwimmen« stand kurz nach der Preisvergabe auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerliste; das hätte das Buch vermutlich ohne den Preis nicht geschafft. Neben der Anerkennung und dem Preisgeld ist es also vor allem die öffentliche Wahrnehmung, die der Preis mit sich bringt.

Mich als Autor hat der Preis nicht verändert. Er hat mir Selbstbewusstsein beschert, das natürlich, aber er hatte nicht den Effekt, dass ich mich ab sofort auf das Schreiben von Romanen spezialisierte, die möglichst ähnlich wie »Nach Hause schwimmen« sind. Der Roman »Auf den Inseln des letzten Lichts« war  dann auch etwas ganz anderes, nämlich eine Art Mischung aus Familien- und Abenteuerroman mit Schauplätzen in Irland und auf den Philippinen. Dann kam das Jugendbuch »Pampa Blues« und 2015 der Roman »Über den Winter«, der erneut die Erwartungshaltungen der Leserschaft unterlief. Am ehesten in die sprachlich-stilistische Nähe von »Nach Hause schwimmen« kommt wahrscheinlich mein in Arbeit befindlicher Roman, in dem ich wieder mit vielen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen jongliere und eine fast schon epische Geschichte erzähle. Auf jeden Fall wird dieser Roman mein bisher umfangreichster.

dann auch etwas ganz anderes, nämlich eine Art Mischung aus Familien- und Abenteuerroman mit Schauplätzen in Irland und auf den Philippinen. Dann kam das Jugendbuch »Pampa Blues« und 2015 der Roman »Über den Winter«, der erneut die Erwartungshaltungen der Leserschaft unterlief. Am ehesten in die sprachlich-stilistische Nähe von »Nach Hause schwimmen« kommt wahrscheinlich mein in Arbeit befindlicher Roman, in dem ich wieder mit vielen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen jongliere und eine fast schon epische Geschichte erzähle. Auf jeden Fall wird dieser Roman mein bisher umfangreichster.

Damals wie heute erhält der Preisträger neben Blumen, netten Worten, Komplimenten, viel Aufmerksamkeit in den Medien, zumindest für eine gewisse Zeit, 30000 Franken. Das ist für die einen sehr viel Geld, für andere ein nettes Zubrot. Was ermöglicht ein solcher Preis, eine solche Summe im Leben eines Schriftstellers?

Dreissigtausend Franken sind natürlich mehr als ein nettes Zubrot, jedenfalls für mich. Man muss aber auch die Tatsache erwähnen, dass davon ca. zehntausend Franken an Steuern entfallen. Ein halbes Jahr lässt sich mit der Summe jedoch schon leben, im Sparmodus auch etwas länger.

Die Verlage reichen die Bücher oder Manuskripte an die Jury des Buchpreises ein. Ganz bestimmt in Rücksprache mit Autorin oder Autor. Wenn man aber wie Sie dann eines Tages die Mitteilung erhält, dass man in der Runde der fünf letzten ist, in der ominösen Shortlist, was geschieht dann mit einem Auserwählten?

Man freut sich selbstverständlich. Mehr löste die Nachricht bei mir nicht aus. Man überlegt sich natürlich, ob man Chancen auf den Gewinn des Preises hat, aber das ist reine Zeitverschwendung, denn in die Köpfe der Jurys zu blicken, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hatte mit Lukas Bärfuss und seinem Roman »Hundert Tage« veritable Konkurrenz und bin ohne allzu grosse Erwartungen nach Basel zur Preisverleihungsfeier gefahren.

Kein anderer Literaturpreis in der Schweiz geniesst derart viel mediale Aufmerksamkeit. Das war und ist Absicht. Aus genau diesem Grund wurde der Preis initiiert. Eigentlich genau das Gegenteil davon, was das Leben eines Schriftstellers sonst dominiert. Klar gab es in der Vergangenheit Schreibende, die mit ihrer Unnahbarkeit kokettierten. Aber heute scheint es immer wichtiger zu sein, sich auf das Spiel mit den Medien einzulassen, zumal der Berufsstand in vieler Augen noch immer moralische Instanz ist. Tun Sie sich schwer damit?

Ich engagiere mich privat politisch, in meinen Büchern jedoch kaum. Es gibt viele politisch schreibende Autorinnen und Autoren, die können das besser als ich. Ich sehe mich als Geschichtenerzähler – wenn in einem meiner Bücher eine politische Komponente auftaucht: gut, aber Botschaften sucht man darin vergeblich, Haltungen vielleicht schon eher.

Dass man mit den Medien umgehen und ich ein Stück weit mitspielen muss, ist eine Begleiterscheinung in unserem Beruf, und solange man die richtige Balance zwischen Selbstvermarktung und Privatsphärenwahrung findet, ist das alles gut auszuhalten.

Traditionell sitzen alle Nominierten bei der alljährlichen Preisverleihung im Theater Basel anlässlich der BuchBasel in der ersten Reihe nebeneinander. Liest man die Bücher seiner KontrahentInnen? Gibt es eine »Gruppendynamik«, die mit der Verkündung des Preises augenblicklich verpufft?

Ich lese einiges an zeitgenössischer Literatur, natürlich auch an deutschsprachiger. Einige der Bücher meiner jeweiligen Mitnominierten lese ich, aber nicht alle. Sollte ich mit einem Roman nochmals auf eine Shortlist kommen, werde ich den Veranstaltern vorschlagen, dass alle Endrundenteilnehmerinnen und -teilnehmer die Bücher ihrer Kolleginnen und Kollegen erhalten, damit sie wissen, was die »Konkurrenz« geschrieben hat.

Eine gewisse Gruppendynamik entsteht durchaus, aber die Zeit, die man gemeinsam verbringt, ist so beschränkt, dass zwischenmenschlich kaum mehr passiert als z. B. während eines Literaturfestivals, bei dem man sich trifft und austauscht. Die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich kenne, sind dem Wesen nach Einzelgängerinnen und Einzelgänger – enge Freundschaften und regelmässige Kontakte sind da eher selten. Diese Frage kann ich aber nur für mich beantworten; vielleicht ist meine Einschätzung auch unzutreffend. Bei mir ist es so, dass ich mit etwa mit einem halben Dutzend Kolleginnen und Kollegen in stetigem Kontakt stehe, wobei unter »stetigem Kontakt« gelegentliche Treffen, Telefonate und E-Mail-Austausch zu verstehen ist. Letztendlich ist es ein einsamer Job, denn am Schreibtisch ist man auf sich alleine gestellt.

Einst lernten Sie Grafiker, in einer Zeit, in der man für diese Arbeit noch Stifte in die Hand nahm und Papier brauchte. Mischt sich der Grafiker heute noch in Ihre Arbeit ein, ist das Buch doch für viele ein Relikt längst vergangener Zeit?

Ein schön gemachtes Buch in den Händen zu halten, ist für mich immer ein wunderbar sinnliches Erlebnis, das durch nichts zu ersetzen ist, ganz bestimmt nicht durch einen e-reader. Zugegeben, diese elektronischen Geräte sind praktisch und in manchen Situationen einem Buch oder Papierstapel vorzuziehen, aber es geht nichts über das Gefühl, ein gebundenes Buch vor sich zu haben, darin zu blättern und es nach der Lektüre in seiner Bibliothek zu wissen.

2018 erhielt Peter Stamm den Schweizer Buchpreis für seinen Roman »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt«. Für viele war es schlicht Zeit, Peter Stamm den Preis zu geben. Ich fand seinen Roman absolut preiswürdig. Auch wenn die Frage eigentlich gar nicht zum Preis passt, und man ihn ja schliesslich für »ein herausragendes Werk« bekommt und nicht für ein Lebenswerk – wen würden Sie krönen?

Für ein Lebenswerk? Vladimir Nabokov. Philip Roth. Anne Tyler. Urs Widmer. Paul Auster. Wenn ich noch länger nachdenken würde, kämen noch etliche Namen dazu.

Ganz ehrlich: Was geschah mit der ausgestellten Urkunde?

Einige davon habe ich eingerahmt und in meinem Arbeitszimmer an die Wand gehängt. Das geschah einerseits aus Eitelkeit und Stolz und andererseits aus dem Bedürfnis, die Preisstifter und Jurys zu würdigen, die Geld und Zeit in die Vergabe der Preise investiert haben. Und: Die Urkunden sind recht schön anzusehen und sind ein steter Ansporn, gute Bücher zu schreiben.

Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien zuletzt «Pampa Blues» 2012, mit dem er den Jugendbuchpreis Goldene Leslie gewann und «Über den Winter» 2015, der im gleichen Jahr in der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stand.

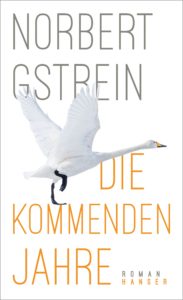

Da ist sein kanadischer Freund Tim, der sich nicht binden lässt. Ein Mann, der an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Etwas, was Richard nicht gelingen will, schon gar nicht in seiner Ehe, im Konflikt um das Sommerhaus am See. Da ist seine mexikanische Kollegin Idea, wie Tim ebenfalls Gletscherforscherin. Eine Frau, die ausspricht, was er kaum zu denken wagt, eine Frau, die seine Feigheit spürt und sie mehr als deutlich spiegelt. Eine Frau, zu der sich Richard hingezogen fühlt, genauso wie zu Nataschas Zwillingsschwester, die vor Jahren bei einem tragischen Unfall starb. Ein Unfall, bei dem Richard Schuld mit sich herumträgt.

Da ist sein kanadischer Freund Tim, der sich nicht binden lässt. Ein Mann, der an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Etwas, was Richard nicht gelingen will, schon gar nicht in seiner Ehe, im Konflikt um das Sommerhaus am See. Da ist seine mexikanische Kollegin Idea, wie Tim ebenfalls Gletscherforscherin. Eine Frau, die ausspricht, was er kaum zu denken wagt, eine Frau, die seine Feigheit spürt und sie mehr als deutlich spiegelt. Eine Frau, zu der sich Richard hingezogen fühlt, genauso wie zu Nataschas Zwillingsschwester, die vor Jahren bei einem tragischen Unfall starb. Ein Unfall, bei dem Richard Schuld mit sich herumträgt.

Wärs nur die Geschichte eines unaufhaltsamen Untergangs. Aber es ist auch die Geschichte unendlicher Herablassung, denn niemand anders als Brunos Bruder zwingt Sonja das Jahrzehnte alte Zentrum ihres Daseins von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Eine Mischung aus Zwang, Erniedrigung und Nötigung lässt Sonja überstürzt die Koffer packen, alles stehen und liegen lassen und an einen Ort ziehen, von dem sie nicht einmal die Ortsnamen aussprechen kann.

Wärs nur die Geschichte eines unaufhaltsamen Untergangs. Aber es ist auch die Geschichte unendlicher Herablassung, denn niemand anders als Brunos Bruder zwingt Sonja das Jahrzehnte alte Zentrum ihres Daseins von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Eine Mischung aus Zwang, Erniedrigung und Nötigung lässt Sonja überstürzt die Koffer packen, alles stehen und liegen lassen und an einen Ort ziehen, von dem sie nicht einmal die Ortsnamen aussprechen kann. Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (1999), dem Alemannischen Literaturpreis (2005), dem Preis der LiteraTour Nord (2006), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Zuletzt erschien bei Hanser sein Roman «Die Auferstehung» (2015).

Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (1999), dem Alemannischen Literaturpreis (2005), dem Preis der LiteraTour Nord (2006), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Zuletzt erschien bei Hanser sein Roman «Die Auferstehung» (2015).

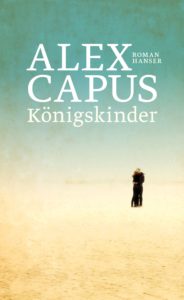

jenem Tag, als er Marie trifft, aus Blicken und einem Spaziergang in die Nüsse eine Liebe wird, die aber keine Chance hat. Maries Vater ist ein wohlhabender Bauer. Jacob ein «Halbwilder» ohne Familie, viel zu wenig für einen Bauer, der bei der Vermählung seiner Tochter strategisch denkt. Aber die Liebe lässt sich durch keine Strategie durchkreuzen. Marie und Jacob finden sich – aber Jacob muss das Land verlassen, um der Willkür des tobenden Bauern zu entkommen. Er wird Soldat am Ärmelkanal, später Kuhhirt am Hof Ludwig XVI, wo Élisabeth Philippe Marie Hélène de Bourbon, die Schwester des Königs vor den Toren Versailles ein «Landgut» betreibt, eine heile Welt direkt neben der zu Stein gewordenen Machtdemonstration des untergehenden Nachfolgers des einstigen Sonnenkönigs.

jenem Tag, als er Marie trifft, aus Blicken und einem Spaziergang in die Nüsse eine Liebe wird, die aber keine Chance hat. Maries Vater ist ein wohlhabender Bauer. Jacob ein «Halbwilder» ohne Familie, viel zu wenig für einen Bauer, der bei der Vermählung seiner Tochter strategisch denkt. Aber die Liebe lässt sich durch keine Strategie durchkreuzen. Marie und Jacob finden sich – aber Jacob muss das Land verlassen, um der Willkür des tobenden Bauern zu entkommen. Er wird Soldat am Ärmelkanal, später Kuhhirt am Hof Ludwig XVI, wo Élisabeth Philippe Marie Hélène de Bourbon, die Schwester des Königs vor den Toren Versailles ein «Landgut» betreibt, eine heile Welt direkt neben der zu Stein gewordenen Machtdemonstration des untergehenden Nachfolgers des einstigen Sonnenkönigs. Alex Capus, geboren 1961 in der Normandie, lebt heute in Olten. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten und Reportagen. Bei Hanser erschienen «Léon und Louise» (2011), «Fast ein bisschen Frühling» (2012), «Skidoo» (Meine Reise durch die Geisterstädte des Wilden Westens, 2012), «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» (2013), «Mein Nachbar Urs» (Geschichten aus der Kleinstadt, 2014), «Seiltänzer» (Hanser Box, 2015), «Reisen im Licht der Sterne» (2015), «Das Leben ist gut» (2016) und «Königskinder».

Alex Capus, geboren 1961 in der Normandie, lebt heute in Olten. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten und Reportagen. Bei Hanser erschienen «Léon und Louise» (2011), «Fast ein bisschen Frühling» (2012), «Skidoo» (Meine Reise durch die Geisterstädte des Wilden Westens, 2012), «Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer» (2013), «Mein Nachbar Urs» (Geschichten aus der Kleinstadt, 2014), «Seiltänzer» (Hanser Box, 2015), «Reisen im Licht der Sterne» (2015), «Das Leben ist gut» (2016) und «Königskinder».

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert. „Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus.

„Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus. „verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

„verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte. einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“.

einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“. Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

konnte und deren monologisierende Erzählkaskaden einem förmlich zudecken. Eine Frau aus einem anderen, fremd gewordenen Jahrhundert, in dem das mündliche Erzählen noch über lange Abende hinweghalf und einem über das Neueste in der direkten Umgebung auf dem Laufenden hielt. Eine Frau, die mit ihren Geschichten die Erinnerung an Menschen und Situationen lebendig hielt. Eine Frau, die sich noch nicht durch «Social Media» geschlagen geben musste, der man sich ergeben musste, um sich irgendwann wieder frei zu bekommen. Ein Büchlein, das perfekt fürs Nachttischen bestimmt scheint!

konnte und deren monologisierende Erzählkaskaden einem förmlich zudecken. Eine Frau aus einem anderen, fremd gewordenen Jahrhundert, in dem das mündliche Erzählen noch über lange Abende hinweghalf und einem über das Neueste in der direkten Umgebung auf dem Laufenden hielt. Eine Frau, die mit ihren Geschichten die Erinnerung an Menschen und Situationen lebendig hielt. Eine Frau, die sich noch nicht durch «Social Media» geschlagen geben musste, der man sich ergeben musste, um sich irgendwann wieder frei zu bekommen. Ein Büchlein, das perfekt fürs Nachttischen bestimmt scheint! Markus Orths wurde 1969 in Viersen geboren, studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg und lebt als freier Autor in Karlsruhe. 2017 erschien sein elftes Buch, der Roman Max. Drei seiner Bücher sind in insgesamt sechzehn Sprachen übersetzt worden. Seine Texte wurden u.a. ausgezeichnet mit dem Telekom-Austria-Preis (2008) in Klagenfurt, dem Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld (2009) und dem Phantastikpreis der Stadt Wetzlar (2011). In Paris gewann das Stück Femme de Chambre den Prix Théâtre 13 und den Publikumspreis. Im Theater Baden-Baden wurde Die Entfernung der Amygdala uraufgeführt. Der Film Das Zimmermädchen Lynn (nach dem Roman Das Zimmermädchen) kam 2015 in die Kinos. Zudem schreibt Markus Orths Kinderbücher und Hörspiele.

Markus Orths wurde 1969 in Viersen geboren, studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg und lebt als freier Autor in Karlsruhe. 2017 erschien sein elftes Buch, der Roman Max. Drei seiner Bücher sind in insgesamt sechzehn Sprachen übersetzt worden. Seine Texte wurden u.a. ausgezeichnet mit dem Telekom-Austria-Preis (2008) in Klagenfurt, dem Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld (2009) und dem Phantastikpreis der Stadt Wetzlar (2011). In Paris gewann das Stück Femme de Chambre den Prix Théâtre 13 und den Publikumspreis. Im Theater Baden-Baden wurde Die Entfernung der Amygdala uraufgeführt. Der Film Das Zimmermädchen Lynn (nach dem Roman Das Zimmermädchen) kam 2015 in die Kinos. Zudem schreibt Markus Orths Kinderbücher und Hörspiele. Mit einem Mal tritt Philipp in ein Gefüge aus Mensch und Material. Auf dem Recyclinghof arbeiten auch noch Arturo und João, zwei Portugiesen, der eine störrisch faul, der andere umtriebig und geschäftstüchtig. Philipp hat seinen Platz gefunden. Wieder könnte alles so bleiben.

Mit einem Mal tritt Philipp in ein Gefüge aus Mensch und Material. Auf dem Recyclinghof arbeiten auch noch Arturo und João, zwei Portugiesen, der eine störrisch faul, der andere umtriebig und geschäftstüchtig. Philipp hat seinen Platz gefunden. Wieder könnte alles so bleiben.

Ich brauche beim Schreiben Ruhe. Musikhören geht gar nicht. Jede Ablenkung und Störung bedeutet Ungemach. Je nach Stimmung lese ich abends oder nachts in einem Buch. Das kann auch ein Roman sein, denn ich bin immun gegen unbewusstes Übernehmen von Ideen, Formulierungen, Stilmitteln. Trifft ein Roman die Atmosphäre, die Melodie, den Rhythmus meines eigenen, in Arbeit befindlichen Buches, dann finde ich das schön. Ein Film kann den gleichen Effekt haben. Es kommt vor, dass ich, während ich an einem neuen Roman arbeite, vor dem Bücherregal stehe und Romane in die Hand nehme, nur um darin zu blättern, einzelne Sätze oder Abschnitte zu lesen und sie dann zurück in die Reihen zu stellen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein Sichvergewissern, dass es noch viele andere vom Schreibzwang Befallene gibt, dass es tatsächlich Wortfolgen, schriftlich festgehaltene Szenen gibt, die in der Lage sind, einen zu bewegen, zu rühren, oder die so genial geschrieben sind, dass man sie voller Bewunderung (und ein wenig Neid) immer wieder lesen muss. Auch das Gewicht eines Buches in der Hand zu wiegen, hilft beim Schreiben, nachzusehen, wie der Roman aufgebaut, unterteilt ist. Gibt es Kapitelüberschriften? Wie lautet der erste Satz? Wie der letzte? Gibt es ein Motto, eine Widmung, eine Danksagung? Wahrscheinlich geht es bei diesem Stöbern schlicht und ergreifend darum, den Beweis dafür zu haben, dass man nicht alleine ist mit der Literatur, dass es Bücher und Autoren und Verlage und Leser gibt und die Welt noch nicht völlig den Bach runter ist.

Ich brauche beim Schreiben Ruhe. Musikhören geht gar nicht. Jede Ablenkung und Störung bedeutet Ungemach. Je nach Stimmung lese ich abends oder nachts in einem Buch. Das kann auch ein Roman sein, denn ich bin immun gegen unbewusstes Übernehmen von Ideen, Formulierungen, Stilmitteln. Trifft ein Roman die Atmosphäre, die Melodie, den Rhythmus meines eigenen, in Arbeit befindlichen Buches, dann finde ich das schön. Ein Film kann den gleichen Effekt haben. Es kommt vor, dass ich, während ich an einem neuen Roman arbeite, vor dem Bücherregal stehe und Romane in die Hand nehme, nur um darin zu blättern, einzelne Sätze oder Abschnitte zu lesen und sie dann zurück in die Reihen zu stellen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein Sichvergewissern, dass es noch viele andere vom Schreibzwang Befallene gibt, dass es tatsächlich Wortfolgen, schriftlich festgehaltene Szenen gibt, die in der Lage sind, einen zu bewegen, zu rühren, oder die so genial geschrieben sind, dass man sie voller Bewunderung (und ein wenig Neid) immer wieder lesen muss. Auch das Gewicht eines Buches in der Hand zu wiegen, hilft beim Schreiben, nachzusehen, wie der Roman aufgebaut, unterteilt ist. Gibt es Kapitelüberschriften? Wie lautet der erste Satz? Wie der letzte? Gibt es ein Motto, eine Widmung, eine Danksagung? Wahrscheinlich geht es bei diesem Stöbern schlicht und ergreifend darum, den Beweis dafür zu haben, dass man nicht alleine ist mit der Literatur, dass es Bücher und Autoren und Verlage und Leser gibt und die Welt noch nicht völlig den Bach runter ist. Es gibt sie und es muss sie geben. Jede Minute Schreiben ist eine Minute Einsamkeit, zumindest vermittelt sich dieser Eindruck dem Außenstehenden. Denn man sitzt zwar alleine an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer, aber man ist in Begleitung seiner Figuren, die vom ersten Satz an ein Leben führen und bald zu Menschen werden, Weggefährten. Aber natürlich: Es ist ein einsamer Job, Familienmitglieder und Freunde werden oft vernachlässigt, soziale Kontakte abgebrochen oder zumindest für eine Weile auf Sparflamme gehalten. Würde ich lieber in einem Großraumbüro arbeiten? Nein.

Es gibt sie und es muss sie geben. Jede Minute Schreiben ist eine Minute Einsamkeit, zumindest vermittelt sich dieser Eindruck dem Außenstehenden. Denn man sitzt zwar alleine an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer, aber man ist in Begleitung seiner Figuren, die vom ersten Satz an ein Leben führen und bald zu Menschen werden, Weggefährten. Aber natürlich: Es ist ein einsamer Job, Familienmitglieder und Freunde werden oft vernachlässigt, soziale Kontakte abgebrochen oder zumindest für eine Weile auf Sparflamme gehalten. Würde ich lieber in einem Großraumbüro arbeiten? Nein. Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien 2008 der Roman «Nach Hause schwimmen», der im selben Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 2010 «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 «Pampa Blues» und und zuletzt «Über den Winter». Rolf Lappert war auch schon Gast hier in Amriswil an einer Hauslesung.

Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien 2008 der Roman «Nach Hause schwimmen», der im selben Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 2010 «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 «Pampa Blues» und und zuletzt «Über den Winter». Rolf Lappert war auch schon Gast hier in Amriswil an einer Hauslesung.

gehe langsam vor, versuche sich psychologisch anzunähern, hineinzuhören, nicht auszuleuchten, nicht gewillt einer Pointe nachzurennen. Es reize sie, die Perspektive zu wechseln und sich nicht wie bei Romanen über Jahre mit dem gleichen Personal herumschlagen zu müssen. Franziska Gerstenberg , zierlich, fast zerbrechlich, las in Lederstiefeln mit drei grossen Schnallen übereinander, als müsse sie wenigstens in ihnen Halt finden. Sie las von Menschen in Not, wie dem stillen Dichter Stoll, der in der Orangerie an der Kasse hinter der Theke sitzt und mit seinem Lächeln auf Besucher wartet. Stoll, der in seinem Schreibzimmer zuhause den einzigen Ort besitzt, in dem und für den es sich zu leben lohnt.

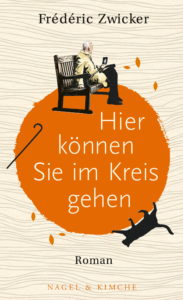

gehe langsam vor, versuche sich psychologisch anzunähern, hineinzuhören, nicht auszuleuchten, nicht gewillt einer Pointe nachzurennen. Es reize sie, die Perspektive zu wechseln und sich nicht wie bei Romanen über Jahre mit dem gleichen Personal herumschlagen zu müssen. Franziska Gerstenberg , zierlich, fast zerbrechlich, las in Lederstiefeln mit drei grossen Schnallen übereinander, als müsse sie wenigstens in ihnen Halt finden. Sie las von Menschen in Not, wie dem stillen Dichter Stoll, der in der Orangerie an der Kasse hinter der Theke sitzt und mit seinem Lächeln auf Besucher wartet. Stoll, der in seinem Schreibzimmer zuhause den einzigen Ort besitzt, in dem und für den es sich zu leben lohnt. Kopf, für die Stimme seiner Frau, die alles kommentiert, von der er stets weiss, wie und was sie sagen wird, wenn er etwas tun oder sagen will. Eine Stimme, die immer nur das „Richtige“ kennt. Anna Weidenholzer webt in ihren Roman Sätze, die haften bleiben, Sätze wie Schnappschüsse einer Meisterfotografin. Sätze, die klingen, Sätze, die man irgendwie kennt. Johannas Kehr bei Frédéric Zwicker, Stoll bei Franziska Gerstenberg und Karl bei Anna Weidenholzer; Männer, die zu verschwinden drohen.

Kopf, für die Stimme seiner Frau, die alles kommentiert, von der er stets weiss, wie und was sie sagen wird, wenn er etwas tun oder sagen will. Eine Stimme, die immer nur das „Richtige“ kennt. Anna Weidenholzer webt in ihren Roman Sätze, die haften bleiben, Sätze wie Schnappschüsse einer Meisterfotografin. Sätze, die klingen, Sätze, die man irgendwie kennt. Johannas Kehr bei Frédéric Zwicker, Stoll bei Franziska Gerstenberg und Karl bei Anna Weidenholzer; Männer, die zu verschwinden drohen. Kähne, die durch die Meerenge ziehen. Auch wenn zu dieser Lesung in dem sonst gut besetzten „Raum für Literatur“ in der Hauptpost nur wenige Neugierige dem Dichter ihre Aufmerksamkeit schenkten, galten für mich diese 45 strahlenden Minuten als einer der Höhepunkte der diesjährigen St. Galler Literaturtage.

Kähne, die durch die Meerenge ziehen. Auch wenn zu dieser Lesung in dem sonst gut besetzten „Raum für Literatur“ in der Hauptpost nur wenige Neugierige dem Dichter ihre Aufmerksamkeit schenkten, galten für mich diese 45 strahlenden Minuten als einer der Höhepunkte der diesjährigen St. Galler Literaturtage.

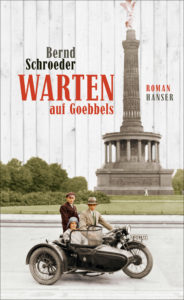

Bürgermeister des Ortes in unterwürfiger Habachtstellung bis zu Hauptdarstellerin Johanna Leise, die ihren Eltern mit falschen Papieren zur Flucht verhalf. Und als sich Propagandaminister Joseph Goebbels ankündigt, sich selbst im Film zu spielen, eine Rede zu halten, wird aus dem Set ein Pulverfass. Die Lunte brennt! Eine Rede zum Sieg über das internationale Judentum und die feindlichen Mächte, deren satanisches Ziel die Zerstörung der Welt nicht erreicht habe. Bis ein Schuss fällt, die Ratten das sinkende Schiff verlassen und ein englischer Soldat mit Gewehr im Anschlag das Set stürmt, droht die Situation mehrfach zu kippen.

Bürgermeister des Ortes in unterwürfiger Habachtstellung bis zu Hauptdarstellerin Johanna Leise, die ihren Eltern mit falschen Papieren zur Flucht verhalf. Und als sich Propagandaminister Joseph Goebbels ankündigt, sich selbst im Film zu spielen, eine Rede zu halten, wird aus dem Set ein Pulverfass. Die Lunte brennt! Eine Rede zum Sieg über das internationale Judentum und die feindlichen Mächte, deren satanisches Ziel die Zerstörung der Welt nicht erreicht habe. Bis ein Schuss fällt, die Ratten das sinkende Schiff verlassen und ein englischer Soldat mit Gewehr im Anschlag das Set stürmt, droht die Situation mehrfach zu kippen.

ns. Als Waise ungeliebt bei Verwandten aufgewachsen hilft ihm der Zufall, aus den Mühlen von Armut, Stigmatisierung und Einsamkeit zu entfliehen. Er rettet das Leben eines Ertrinkenden, dessen Familie ihn am Ertrinken in seinem Unglück rettet. Er kämpft sich hoch, trotz einer verweigerten und nie überwundenen Liebe, durch ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung, bis ihm am Ende nur noch Sophie bleibt, seine Enkelin. Aber auch Sophie weiht er nicht ein in seinen letzten Protest, seine Flucht nach innen. Ihr, ihrem Foto im Zimmer auf der Etage, erzählt er, ihr und dem Kater, einem Tier, das sich auch nicht einsperren lässt. „Am Ende bliebst mir nur du, Sophie. Aber ich hätte dir nicht so lange bleiben dürfen. Ich beklage mich nicht, aber das Leben hat mich abgenützt, hat seine Narben hinterlassen. Am Ende war es auch für mich zu viel. Ich habe die Kraft verloren, mich zu wehren. Ich wusste nicht mehr, wozu ich mich noch wehren sollte. Und ich sah keinen Ausweg. Ausser diesem hier.“

ns. Als Waise ungeliebt bei Verwandten aufgewachsen hilft ihm der Zufall, aus den Mühlen von Armut, Stigmatisierung und Einsamkeit zu entfliehen. Er rettet das Leben eines Ertrinkenden, dessen Familie ihn am Ertrinken in seinem Unglück rettet. Er kämpft sich hoch, trotz einer verweigerten und nie überwundenen Liebe, durch ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung, bis ihm am Ende nur noch Sophie bleibt, seine Enkelin. Aber auch Sophie weiht er nicht ein in seinen letzten Protest, seine Flucht nach innen. Ihr, ihrem Foto im Zimmer auf der Etage, erzählt er, ihr und dem Kater, einem Tier, das sich auch nicht einsperren lässt. „Am Ende bliebst mir nur du, Sophie. Aber ich hätte dir nicht so lange bleiben dürfen. Ich beklage mich nicht, aber das Leben hat mich abgenützt, hat seine Narben hinterlassen. Am Ende war es auch für mich zu viel. Ich habe die Kraft verloren, mich zu wehren. Ich wusste nicht mehr, wozu ich mich noch wehren sollte. Und ich sah keinen Ausweg. Ausser diesem hier.“