In seinem ersten Roman schickt der Schweizer Autor Fabian Schaefer drei Kantone in einen Bürgerkrieg und entfaltet darin Geschichten, die in ein buntes Kaleidoskop mit allzu menschlichen Facetten mündet.

„Ein Plädoyer für Teilhabe“

Urs Heinz Aerni stellte ihm zu diesem Buch Fragen.

Urs Heinz Aerni: Mit Ihrem schwer in den Händen liegenden Roman «Artovia» schicken Sie die Lesenden durch eine Riesengeschichte, die den aktuellen Zeitgeist mit in die Zukunft nimmt und einen Schweizerischen Bürgerkrieg auslösen lässt. Erinnern Sie sich, durch was Sie auf diese Idee gekommen sind? Etwa bei der Lektüre von «Vom Winde verweht» oder durch den Film «Die Klapperschlange» von John Carpenter?

Fabian Schaefer: (lacht) Im Zug von Zürich nach Brugg. Die Leere um den Güterbahnhof vor Spreitenbach mitten in der Zugfahrt hat mich immer fasziniert. Ich habe mich eines Tages unvermittelt gefragt: Was wäre, wenn hier ein Wall stehen würde, ein wirklicher, nicht nur irgendein «geistiger». Und dann kam natürlich die Frage, warum könnte der da stehen? Auf der anderen Seite stand der Wunsch, was alles in einer mir derart vertrauten Geographie entstehen könnte, wenn die Fantasie einmal frei ist. Ein Thriller, wie eine Fernsehserie vielleicht, ja, aber nicht schon wieder in «New York», sondern hier, bei uns.

Aerni: Dieser Impuls mutierte sich nun zu diesem Roman…

Schaefer: Ja, aus den spontanen Gedanken hat sich Argovia entwickelt, eine nahe Zukunft, und darin verwoben meine eigenen Erfahrungen und Bilder zwischen Basel, Brugg, Aarau und Zürich, erlebte Anekdoten und erinnerte Gespräche und Personen. In diesem Sinne ist das alles auch autobiographisch. Und davor laufen dann Formen und Muster ab, die mir aus Romanen, TV-Serien, Filmen, Graphic Novels geblieben sind.

Aerni: Eine Art das Zusammenführen von Puzzle-Teilen?

Schaefer: Alles Erzählungen, aber auch zeitlose Gleichnisse irgendwie, die Haltungen aufbauen und zusammengesetzte, wichtige Bruchstücke sind, um ein Ganzes zu beleuchten. Das ist vermutlich einerseits vielleicht Zeitgeist, aber es geht hoffentlich sogar tiefer.

Aerni: Ihr Roman bespielt diverse Ebenen. Eine davon ist auch die exakte Konstruktion von politischen und militärischen Ereignissen, die jedoch im Kontext stehen mit Heute oder sich daraus entwickeln. Wer von den gesellschaftlichen Verantwortungstragenden müsste dieses Buch unbedingt lesen?

Schaefer: Ich stimme zu – die meisten Themen von Argovia sind heute schon da, und können vielleicht Beteiligten in der politischen Debatte helfen, es sich bei wichtigen Themen wie Migration, Stadt-Land-Gefälle oder auch Künstliche Intelligenz mit schnell geäußerten Standpunkten doch etwas schwerer zu machen. Das betrifft dann aktive Politiker, aber etwa auch uns alle vor Abstimmungen. Diese Ableitung aus dem Heute ist sicherlich ein wichtiger Reiz von Argovia: bestehende Themen zu benennen, und sie weiterzudenken, auch kontrovers, um Nachdenken auszulösen.

Aerni: Also schon gewisse Appellationen an die aktuelle Generation?

Schaefer: Ich glaube, dieses Aufrütteln ist mir gelungen. Ich habe Bemerkungen erhalten wie: «Unsere Schweizer Armee würde so etwas niemals tun“ oder „Wir sind nicht so hier in der Schweiz». Vielleicht nicht. Es ist ja ein Roman, keine detailversessene Militär- oder Nationalgeschichte. Aber diese Aussagen zeigen doch, dass man sich angesprochen fühlt. Sie bestärken mich, dass der Roman etwas auslöst. Und das möchte ich auch erreichen. Er ist klar ein Plädoyer für mehr Offenheit und Teilhabe. Dazu braucht es eine bewusste Sicht auf das, was heute ist.

Schaefer: Ich glaube, dieses Aufrütteln ist mir gelungen. Ich habe Bemerkungen erhalten wie: «Unsere Schweizer Armee würde so etwas niemals tun“ oder „Wir sind nicht so hier in der Schweiz». Vielleicht nicht. Es ist ja ein Roman, keine detailversessene Militär- oder Nationalgeschichte. Aber diese Aussagen zeigen doch, dass man sich angesprochen fühlt. Sie bestärken mich, dass der Roman etwas auslöst. Und das möchte ich auch erreichen. Er ist klar ein Plädoyer für mehr Offenheit und Teilhabe. Dazu braucht es eine bewusste Sicht auf das, was heute ist.

Aerni: Der Verlierer eines Bürgerkrieges zwischen den verdichteten Agglomerationen von Basel und Zürich, ist der Aargau. Eine literarische Lektion für falsche Tendenzen in diesem Kanton?

Schaefer: Vordergründig brauchte es zuerst einmal Spannung und einen Konflikt. Ich wollte ja einen Thriller schreiben, ich wollte die Guten und die Bösen. Da ist eine lebensweltliche Grenze um das Gebiet des Aargaus einfach vermittelbar, und ein gerade zu Ende gegangener Krieg bietet ebenfalls vielfältige Ansätze.

Aerni: Die Geographie des Kantons spielte eine Rolle?

Schaefer: (nachdenklich) Das Geographische ist nur eine Art, wie wir Gegensätze wie den von «Heimatidentität» und dem «Fremden» verstehen und entschärfen müssen. Ich glaube, unsere Debatten und Abstimmungen in der Schweiz zeigen immer wieder, dass sich durch die Gesellschaft vielfältige Grenzen ziehen.

Aerni: Die Siegermächte…

Schaefer: …im Roman ist die Bilanz ja durchaus gemischter: Die Menschen in Turikum und Basilea nehmen etwa die Droge Tyla, nicht unproblematisch! Und angedeutet werden auch die Gefahren von Datenmissbrauch und Künstlicher Intelligenz. Eine gestiegene Bedeutung des Ständischen und der «Alten Familien», und eine hohe Militarisierung, bestehen auch in Basilea und Turikum, nicht nur in Argovia – überall gibt es weniger Demokratie als nach unserem heutigen Selbstverständnis. Auch Verrat gibt es zudem diesseits und jenseits der Wälle…

Aerni: Der ziemlich allgemein reich befrachtete Begriff «Heimat» scheint Sie auch umzutreiben?

Schaefer: Man muss das Thema «Heimat» schon genau lesen, sonst tappt man in die aufgestellte Falle: fast alle Hauptpersonen, die «Guten» wie die «Schlechten», sind ja Argovier, also, «Aargauer». Auch diejenigen mit vormals ausländischem Hintergrund sind alle dort aufgewachsen, etwa Enn oder Ibraïm! Und die wenigsten, ob gut oder böse, haben umgekehrt keine ausländischen Wurzeln. Es geht mir um die Frage, was ist überhaupt Heimat, was ist «das Fremde». Heimat als Idee wird dabei überhaupt nicht abgewertet.

Aerni: Sie benutzen Ortsbezeichnungen wie Basilea, Argovia und Turikum. Warum?

Schaefer: Das ist zunächst einmal eher lustvoll, es geht um Sprachklang und ein Spiel mit Referenzen. Aber dennoch: Diese Distanzierung, Verfremdung der bekannten, möglichst genau eingehaltenen Geographie schafft etwas Entfernung, die man nutzen kann, um sich nur noch deutlicher zu fragen, was ist wirklich, oder wird bald wirklich, und was ist Fiktion.

Dies betrifft etwa auch die Namensgebung für Personen. Man hat mich gefragt, warum keine der HeldInnen «Regula» oder «Felix» heißen, etwa, um den «Lokalkolorit» zu verstärken. Wobei übrigens hier hinzukommt, dass derartige Namen ohnehin heute in der Schweiz vor lauter Ann-Sophies, Chayennes, Tabeas, Leahs oder Kevins, Noahs, Lucas, Léons und Finns kaum noch zu finden sind.

Aerni: Die Lektüre lenkt uns nicht nur durch Konflikte, zerstörte Infrastrukturen – wir denken mal hier gar nicht an die AKWs, sondern auch durch durch Ängste und Hoffnungen von Menschen, wie beispielsweise des Biochemikers Chan Effas. Er scheint Ihnen nahe zu stehen, oder?

Schaefer: Ja, Chan ist ja in gewisser Weise eine Linse des Romans, ein Beobachter wie ich es als Autor bin. Das bringt uns schon Nähe. Es ist spannend, durch ihn alles aufbauen und erleben zu können. Er beobachtet sein Zuhause, Turikum, und das von Xhyna, Basilea, ganz genau. Etwa am Akademieball. Und dann folgt er mitten durch Argovia allen Seiten und Fraktionen. Argovia entfaltet sich vor Chan gewissermaßen, zusammen mit dem Lesenden. Ich will hier natürlich gar nicht alles erzählen, aber wie es das Cover des Romans ja schon zeigt, stehen dabei auch starke, prägnante Frauenfiguren im Vordergrund der Handlung. Auch wenn ich das alles natürlich nicht selbst erlebt habe, ist von mir hier auch manches autobiografisch gefärbte eingeflossen. In den Gedanken und Szenarien, aber auch in vielen Einzelheiten der Beschreibungen.

Aerni: Dystopie ist momentan in der Literaturszene in aller Munde, so als Kontrastprogramm zur Utopie. Wie groß ist Ihr Vertrauen nach dem Verfassen dieses Romans in die internationale Politik, Wirtschaft und Technik?

Schaefer: Mein Roman ist zu technisch-gesellschaftlichen Fragen bewusst ambivalent ausgelegt, vielleicht auf eine Art ausgewogen zu Chancen und den Gefahren. Ein Sinnbild hierfür sind etwa die Wälle, die trennen, aber auch transparent sein können und so verbinden, Tiere auf deren Weg nicht behindern und die selbst bewusst sind und irgendwie zu uns sprechen. Ich halte den Roman nicht für eine Dystopie – Eher möchte er zeigen, dass es zu allem ein Für und Wider gibt, das ist heute wohl nicht anders als zu früheren Zeiten. – Argovia ist ja Teil einer Triologie, ich arbeite jetzt an Turikum, mal sehen, wohin es sich in dieser Hinsicht entwickeln wird.

Aerni: Hat die Arbeit an diesem Buch auch gewisse Meinungen verändern lassen?

Schaefer: (überlegt) Durch die Recherche bin ich zu den einen oder anderen neuen Informationen gekommen, z.B. zu Diskussionen um ein «Hyperloop»-Projekt für die SBB oder zur Künstlichen Intelligenz im militärischen Bereich. Aber ich denke, der Hauptpunkt ist, dass ich mich selbst überrascht habe, wie wichtig mir Integration und auch der Glaube an das Richtige und Gute im Grunde sind. Wenn man in aller Ruhe nachdenkt, sich die Zeit nehmen darf, sein eigenes «Science Fiction» – Buch im Hier und Jetzt zu schreiben (lächelt), kommen die wesentlichen menschlichen Fragen und Erkenntnisse vielleicht immer irgendwie hervor. Werden fast zwingend.

Aerni: Das Wechselspiel zwischen dem Erzählen von großen Prozessen und den Dialogen und Gedanken der Protagonistinnen und Protagonisten währt bis Seite 458, dann folgt eine sachlich gehaltene Chronologie des Schweizerischen Bürgerkrieges. Wo lagen für Sie die größten Herausforderungen beim Verfassen?

Schaefer: Ich wusste zuallererst, ich will Wälle aufstellen, und ich wusste, wo. Dann wurde mir die allerletzte Szene im Roman, auf die alles, wirklich alles hinausläuft, klar. Aber ich wollte die Handlung in diesem Jahr 2031 aus dem Heute heraus glaubhaft entwickeln. Daher entstand, noch vor den ersten Skizzen zum Hauptteil des Romans, die Chronologie. Sie musste Heutiges in einer möglichen Weise weiterentwickeln. Sie gibt den Boden ab, auf dem sich dann die Handlungen und Nebenhandlungen, Personen und Dialoge wie auf Bahnen auf den Schluss hin entwickeln. Eine wichtige Herausforderung war, dass alles zueinander passen musste. Da habe ich oft und viel hin und her abgestimmt.

Aerni: Mit welcher geistigen Verfassung, sollte die Leserin und der Leser Ihren Roman aufschlagen?

Schaefer: Neugierig, offen, auch kritisch. Aber vor allem darf man sich einfach genussvoll auf eine spannende Reise voller Wendungen begeben, den bekannten aber verfremdeten Orten wie auch den Wendungen der Geschichte folgen. Man hat hier wahlweise zum Beispiel einen Politthriller, einen Zukunftsroman, eine Liebesgeschichte und einen Heimatroman vor sich. Ich glaube, es ist mir gelungen, das Spielerische dabei nicht zu kurz kommen zu lassen.

Fabian Schaefer, 1973, studierte Kulturmanagement an der Universität Basel. 2015 erschien im selben Verlag seine Kurzgeschichtensammlung «Aus der Erstarrung». Beruflich ist Fabian u.a. im Kulturbereich in der Umsetzung betrieblicher Strategien, der Organisationsgestaltung und als Unternehmensberater tätig. Zu seinen Interessen zählen klassische und moderne Literatur, Sprach- und Theaterwissenschaft, Anthropologie und Kulturwissenschaft und zeitgenössische bildende Kunst.

Fabian Schaefer, 1973, studierte Kulturmanagement an der Universität Basel. 2015 erschien im selben Verlag seine Kurzgeschichtensammlung «Aus der Erstarrung». Beruflich ist Fabian u.a. im Kulturbereich in der Umsetzung betrieblicher Strategien, der Organisationsgestaltung und als Unternehmensberater tätig. Zu seinen Interessen zählen klassische und moderne Literatur, Sprach- und Theaterwissenschaft, Anthropologie und Kulturwissenschaft und zeitgenössische bildende Kunst.

Dietmar Krug, selbst lange Zeit Mitarbeiter in Zeitungsredaktionen und Kolumnist, Meister der filigranen Beschreibungen, beschreibt die nach innen und aussen gerichteten Auseinandersetzungen der beiden Männer. Thomas stellt sich seinen Wahrheiten nicht, er, dem die Herzen der meisten Dorfbewohner offen stehen. Er schafft es auch nicht, das Grab seiner Mutter zu besuchen, das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Aber er beginnt in dem kleinen Haus, im Garten, den er mit den beiden Kaninchen eines Mädchens aus der Nachbarschaft, die er in Pflege nimmt, teilt, zu schreiben, zaghaft zuerst, dann immer tiefer, weil er weiss, dass im Schreiben der einzige Weg für ihn offen steht.

Dietmar Krug, selbst lange Zeit Mitarbeiter in Zeitungsredaktionen und Kolumnist, Meister der filigranen Beschreibungen, beschreibt die nach innen und aussen gerichteten Auseinandersetzungen der beiden Männer. Thomas stellt sich seinen Wahrheiten nicht, er, dem die Herzen der meisten Dorfbewohner offen stehen. Er schafft es auch nicht, das Grab seiner Mutter zu besuchen, das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Aber er beginnt in dem kleinen Haus, im Garten, den er mit den beiden Kaninchen eines Mädchens aus der Nachbarschaft, die er in Pflege nimmt, teilt, zu schreiben, zaghaft zuerst, dann immer tiefer, weil er weiss, dass im Schreiben der einzige Weg für ihn offen steht.

Der erste Teil des Romans gibt sich wie ein Erzählband mit Kapiteln, die nichts miteinander zu tut zu haben scheinen. Kurt Oesterle erzählt vom jungen Minot, der einst in dieser Gegend auf einem Einödhof geboren wurde. Vom Ehepaar Max und Magda Krüger, deren Sohn Felix kein Feigling sein sollte, der sich dann mehr oder weniger freiwillig in Kriegsdienst gemeldet hatte, wie alle um ihn, die an einen schnellen und glorreichen Sieg glaubten. Von der Engländerin Elsie Norton, die einen traumatisierten Mann aus dem Krieg zurückbekommt, sich selbst und den Mann zu hassen beginnt, weil sie nicht verstehen kann, was geschah und geschieht. Von Franz, dem Kriegsgefangenen Nummer 2341, der den Krieg als Freiwilliger einst als Labor für den Fortschritt sah, denn was zerstört wird, kann „über kurz oder lang nachwachsen wie Haare und Fingernägel“. Und von Gorm, dem Hund, der von seinen kinderlosen Besitzern als ihr Beitrag im Dienste des Vaterlands als Sanität- und Meldehund in einer Kaserne abgeliefert wird.

Der erste Teil des Romans gibt sich wie ein Erzählband mit Kapiteln, die nichts miteinander zu tut zu haben scheinen. Kurt Oesterle erzählt vom jungen Minot, der einst in dieser Gegend auf einem Einödhof geboren wurde. Vom Ehepaar Max und Magda Krüger, deren Sohn Felix kein Feigling sein sollte, der sich dann mehr oder weniger freiwillig in Kriegsdienst gemeldet hatte, wie alle um ihn, die an einen schnellen und glorreichen Sieg glaubten. Von der Engländerin Elsie Norton, die einen traumatisierten Mann aus dem Krieg zurückbekommt, sich selbst und den Mann zu hassen beginnt, weil sie nicht verstehen kann, was geschah und geschieht. Von Franz, dem Kriegsgefangenen Nummer 2341, der den Krieg als Freiwilliger einst als Labor für den Fortschritt sah, denn was zerstört wird, kann „über kurz oder lang nachwachsen wie Haare und Fingernägel“. Und von Gorm, dem Hund, der von seinen kinderlosen Besitzern als ihr Beitrag im Dienste des Vaterlands als Sanität- und Meldehund in einer Kaserne abgeliefert wird.

Einzige Lichtblicke im Leben der jungen Frau ist die Freundschaft zu Dora, einer jungen, mutigen Lehrerin aus dem Dorf, zu Maria, einem verstörten Mädchen aus dem Heim, das jeden Tag auf ihre Mutter wartet, eine junge Katze, die Maria mit ins Haus der Ärztin bringt und ihre Liebe zu Michail, den sie während des Studiums kennen und lieben lernte. Sie schreibt Michail Briefe, weil ihre Arbeit sie beide fest im Griff hat, weil sie Trost und Rat braucht bei einer Arbeit, die ihr wohl gefällt, in der sie Erfüllung erfährt, die sie aber oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führt. Sei es, dass sie medizinische Entscheidungen trifft, die sie mit niemandem besprechen kann, sei es weil sie immer wieder mit ganz intimen Katastrophen konfrontiert wird, sei es weil sie Genosse Nakov mit Versprechungen in den Dienst der Staatssicherheit locken will.

Einzige Lichtblicke im Leben der jungen Frau ist die Freundschaft zu Dora, einer jungen, mutigen Lehrerin aus dem Dorf, zu Maria, einem verstörten Mädchen aus dem Heim, das jeden Tag auf ihre Mutter wartet, eine junge Katze, die Maria mit ins Haus der Ärztin bringt und ihre Liebe zu Michail, den sie während des Studiums kennen und lieben lernte. Sie schreibt Michail Briefe, weil ihre Arbeit sie beide fest im Griff hat, weil sie Trost und Rat braucht bei einer Arbeit, die ihr wohl gefällt, in der sie Erfüllung erfährt, die sie aber oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führt. Sei es, dass sie medizinische Entscheidungen trifft, die sie mit niemandem besprechen kann, sei es weil sie immer wieder mit ganz intimen Katastrophen konfrontiert wird, sei es weil sie Genosse Nakov mit Versprechungen in den Dienst der Staatssicherheit locken will.

Aber immer bleibt hinter den Texten der ganz besondere Sound des Autors selbst. Wer irgendwann einmal das Vergnügen hatte, dem Autor bei einer seiner performativen Auftritte dabeizusein, dem bleibt etwas vom Klang dieser Texte auf ewig im Kopf zurück. Rolf Hermann spielt dabei mit Klang, Rhythmus und Laut so sehr, dass er wie bei der Konkreten Poesie auf die Bedeutung von Wort und Text ganz verzichtet. Dann wird ein Text zur Partitur, das Gesprochene, der Laut, der Text zur Musik. Und das Sprechen, selbst für mich als Ostschweizer mit maximaler Distanz zum Walliser Dialekt zum Eintauchen in eine andere, neue Welt. Dann trifft mich der Spass an der Übersetzung, das Suchen nach Bekanntem, das Erkennen von Resonanz.

Aber immer bleibt hinter den Texten der ganz besondere Sound des Autors selbst. Wer irgendwann einmal das Vergnügen hatte, dem Autor bei einer seiner performativen Auftritte dabeizusein, dem bleibt etwas vom Klang dieser Texte auf ewig im Kopf zurück. Rolf Hermann spielt dabei mit Klang, Rhythmus und Laut so sehr, dass er wie bei der Konkreten Poesie auf die Bedeutung von Wort und Text ganz verzichtet. Dann wird ein Text zur Partitur, das Gesprochene, der Laut, der Text zur Musik. Und das Sprechen, selbst für mich als Ostschweizer mit maximaler Distanz zum Walliser Dialekt zum Eintauchen in eine andere, neue Welt. Dann trifft mich der Spass an der Übersetzung, das Suchen nach Bekanntem, das Erkennen von Resonanz.

Frau Jud, Herr Hauser, Herr Bumbacher, Frau Schwarz: Ihre Welt ist geschrumpft, geschwunden auf die blosse Hoffnung, auf ein unendlich scheinendes Warten, das letzte bisschen Sehnsucht. Christoph Schwyzer will kein System kritisieren, auch nicht den routinierten Umgang mit alten Menschen, weder die Ghettoisierung noch die Sorge um die demagogische Entwicklung der Gesellschaft. Christoph Schwyzers Blick auf die Menschen ist keiner auf sie herab, sondern getränkt von Liebe und Respekt, voller Witz und Schalk. Die längeren und manchmal nur ganz kurzen Porträts kreisen immer nur um das Eine: Was bleibt?

Frau Jud, Herr Hauser, Herr Bumbacher, Frau Schwarz: Ihre Welt ist geschrumpft, geschwunden auf die blosse Hoffnung, auf ein unendlich scheinendes Warten, das letzte bisschen Sehnsucht. Christoph Schwyzer will kein System kritisieren, auch nicht den routinierten Umgang mit alten Menschen, weder die Ghettoisierung noch die Sorge um die demagogische Entwicklung der Gesellschaft. Christoph Schwyzers Blick auf die Menschen ist keiner auf sie herab, sondern getränkt von Liebe und Respekt, voller Witz und Schalk. Die längeren und manchmal nur ganz kurzen Porträts kreisen immer nur um das Eine: Was bleibt?

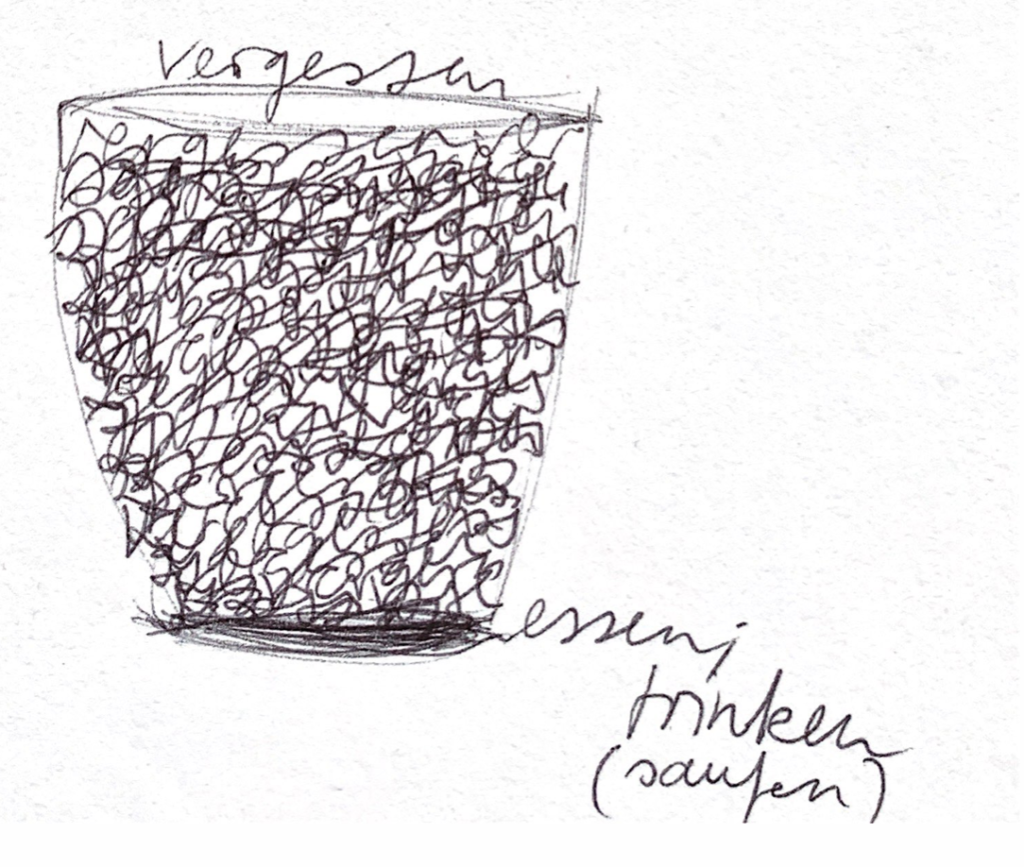

Gibt dir das Schreiben Halt, eine Richtung? Braucht es das Schreiben und ganz besonders Gedichte, um eine immer schwerer zu lesende Gegenwart verständlicher zu machen? Gedichte als Kontrapunkt zu Fakten, denen man dann doch nicht trauen kann?

Gibt dir das Schreiben Halt, eine Richtung? Braucht es das Schreiben und ganz besonders Gedichte, um eine immer schwerer zu lesende Gegenwart verständlicher zu machen? Gedichte als Kontrapunkt zu Fakten, denen man dann doch nicht trauen kann?

digitalen Glücksbringer markttauglich zu machen. Linus als Entwickler, Niu als Programmiererin, Adam als Geschäftsmann und Kaspar als Investor der ersten Stunde. Eine Idee schweisst die vier zusammen, lässt vergessen, was im Leben zuvor getrennt hätte. Ein Verrat zwischen Linus und Adam, eiserne Familientraditionen bei Kaspar und tiefe Einsamkeit bei Niu. So ist der aus vier Perspektiven erzählte Roman gar nicht so sehr die Geschichte einer Geschäftsidee, auf die die Welt nur zu warten scheint, sondern ein Roman darüber, was die Mechanismen einer Zweckgemeinschaft anrichten können, erst recht dann, wenn man sich freiwillig seiner Entscheidungsfreiheit berauben lässt und alles dem einen untergeordnet werden muss, wenn Erfolg bedingungslos wird, wenn sich alles einer Idee, einer Ideologie unterwirft.

digitalen Glücksbringer markttauglich zu machen. Linus als Entwickler, Niu als Programmiererin, Adam als Geschäftsmann und Kaspar als Investor der ersten Stunde. Eine Idee schweisst die vier zusammen, lässt vergessen, was im Leben zuvor getrennt hätte. Ein Verrat zwischen Linus und Adam, eiserne Familientraditionen bei Kaspar und tiefe Einsamkeit bei Niu. So ist der aus vier Perspektiven erzählte Roman gar nicht so sehr die Geschichte einer Geschäftsidee, auf die die Welt nur zu warten scheint, sondern ein Roman darüber, was die Mechanismen einer Zweckgemeinschaft anrichten können, erst recht dann, wenn man sich freiwillig seiner Entscheidungsfreiheit berauben lässt und alles dem einen untergeordnet werden muss, wenn Erfolg bedingungslos wird, wenn sich alles einer Idee, einer Ideologie unterwirft.

sechs verbliebenen seiner Frau hin, die interpretiert, dass man etwas sagen will, wenn man sechs statt sieben weisse Tulpen schenkt. Und weil er diese Nachbarin dann auch noch mitten auf der Strasse umarmt und diese weint, versteht Lydia gar nichts mehr, schon gar nicht, weil Karl ihr zu verstehen gibt, es zu erklären sei zu kompliziert. Aber zu dem Zeitpunkt ist Karl nicht mehr bloss gefangen, sondern verloren. Verloren in den Konsequenzen seines Tuns, verloren in einem immer intensiver werdenden Austausch übers Smartphone mit einer Frau, die er gar nicht kennt. Einer Frau, der er all jene Fragen zu stellen traut, in denen er sonst eingeschlossen bliebe. Einer Frau, die in so sehr in Bann zieht, dass sich das, was zwischen ihm und seiner Frau geblieben ist, immer mehr relativiert. Verloren, weil Karl es versäumt, es nicht bloss geschehen zu lassen.

sechs verbliebenen seiner Frau hin, die interpretiert, dass man etwas sagen will, wenn man sechs statt sieben weisse Tulpen schenkt. Und weil er diese Nachbarin dann auch noch mitten auf der Strasse umarmt und diese weint, versteht Lydia gar nichts mehr, schon gar nicht, weil Karl ihr zu verstehen gibt, es zu erklären sei zu kompliziert. Aber zu dem Zeitpunkt ist Karl nicht mehr bloss gefangen, sondern verloren. Verloren in den Konsequenzen seines Tuns, verloren in einem immer intensiver werdenden Austausch übers Smartphone mit einer Frau, die er gar nicht kennt. Einer Frau, der er all jene Fragen zu stellen traut, in denen er sonst eingeschlossen bliebe. Einer Frau, die in so sehr in Bann zieht, dass sich das, was zwischen ihm und seiner Frau geblieben ist, immer mehr relativiert. Verloren, weil Karl es versäumt, es nicht bloss geschehen zu lassen.

Menschen sitzen fest. Ausgerechnet in der Weite der Natur wird einem die eigene Endlichkeit unmittelbar vor Augen geführt. Menschen sitzen fest. Es gibt kein Vor und kein Zurück, keine Entscheidung, nur das Warten und die Hoffnung. Was es zum Überleben braucht, reicht für vier, fünf Tage. Man teilt auf, nicht nur das, was zum Essen bleibt, sondern auch den Schlaf. Um nicht einfach hinüber- und abzugleiten. Man stapft durch den Schnee vor dem Container, jene wenigen Meter hin und her, die einem für eine gewisse Zeit die Wärme in die Glieder zurückgeben.

Menschen sitzen fest. Ausgerechnet in der Weite der Natur wird einem die eigene Endlichkeit unmittelbar vor Augen geführt. Menschen sitzen fest. Es gibt kein Vor und kein Zurück, keine Entscheidung, nur das Warten und die Hoffnung. Was es zum Überleben braucht, reicht für vier, fünf Tage. Man teilt auf, nicht nur das, was zum Essen bleibt, sondern auch den Schlaf. Um nicht einfach hinüber- und abzugleiten. Man stapft durch den Schnee vor dem Container, jene wenigen Meter hin und her, die einem für eine gewisse Zeit die Wärme in die Glieder zurückgeben.