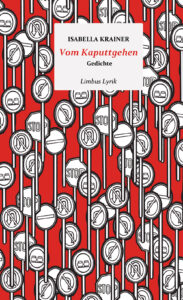

Dass Lyrik grösstes Vergnügen bereiten kann, trotzdem jene Schärfe und Würze birgt, die der Lyrik in ihrer Konzentration eigen ist und doch kunstvoll, gewieft und vielschichtig daherkommt, das beweist Isabella Krainer in ihrem ersten bei Limbus erschienen Band „Vom Kaputtgehen“.

von wegen

vater war dafür

sagte nur

deswegen

verwegen

mutter fragte wofür

dachte nur

weswegen

verlegen

krieg vor der tür

kämpfe nur

entlegen

von wegen

Wie an manchen Abenden wollte ich meiner Frau vor dem Schlafengehen noch ein paar Gedichte vorlesen. Immer liegt ein Gedichtband auf meinem Nachttisch. Nicht dass ich nur vor dem Einschlafen Gedichte lese. Aber sie blenden noch einmal ein Licht in meine Seele. Und manche Lichter wirken bis in die Nacht hinein.

Ich versuchte es mit dem neuen Gedichtband einer bekannten Autorin, der die Rezeption meist zu Füssen liegt. Die Gedichte aber prallten ab, trotz der glänzenden Verpackung. Wir lagen beide ziemlich ratlos in den Laken. So stand ich noch einmal auf und holte ein neues Buch aus der Bibliothek, eines aus dem Regal der «wartenden Bücher».

Was dann passierte, als ich mich wieder unter die Decke begeben hatte, in der Hoffnung, meine Frau sei noch nicht in den Schlaf hinüber gerutscht, gab es noch nie. Zum einen lachte meine Frau während des Vortrages immer wieder laut auf, zum andern reihte sich Gedicht an Gedicht. Bei den Mundart-Gedichten der geborenen Kärntnerin las meine Frau, ebenfalls Kärntnerin.

Es wurde spät und wir mussten ihr Buch vorsätzlich weglegen, um nicht gleich an einem Abend den ganzen Spass in grossen Schlucken zu geniessen. Isabella Krainers Werk ist es Wert, in kleinen Portionen zu verkosten.

manchmal

manchmal möchten möhren

eingesetzt

vielleicht auch zu höchstleistungen

angetrieben

oder mehr noch

wegen

medial produzierter minderwertigkeitskomplexe

karotten genannt

und überhaupt

attraktiver

werden

Die Dichterin mäandert in Alltäglichkeiten, Situationen mit viel Wiedererkennung, durch ein ganzes Leben, einen ganzen Kosmos. Ihre Lyrik ist direkt und ungekünstelt, nicht verkopft und alles andere als unzugänglich. Manchmal schliessen sich ganze Geschichten auf, Szenerien, die neben und zwischen den Zeilen ein Vielfaches von dem entfalten, was die knappe Dichtkunst der Schriftstellerin auszeichnet.

Witzig und bissig, kurz und prägnant. Gleichsam verspielt und bodenständig, taktvoll und frech. Und ungeheuer lautverliebt und deutungsreich. Und wenn sich dann auch noch eines ihrer Gedichte reimt, dann ist es, als würde sie noch einen draufgeben, als packe sie der sprachliche Übermut.

selbst ort gedanken

ich

ist ein

ort

an den

ich

gehe

wenn

ich

bleibe

wer ich bin

Und ganz nebenbei; Wer den Limbus Verlag noch nicht entdeckt hat, der sollte sich einmal Zeit nehmen, sich auf dessen Webseite zu tummeln. Neben all den literarischen Leckerbissen – was für schöne Bücher! Gewisse Verlage haben es geschafft, im Erscheinungsbild ihrer Bücher einen Wiedererkennungseffekt zu generieren. Das schafft Limbus mit einem Teil seiner Veröffentlichungen, vornehmlich mit seiner Lyrik, genauso. Ein vielsinniges Bucherlebnis!

(die hier veröffentlichten Gedichte aus Isabella Krainer Gedichtband «Vom Kaputtgehen» mit freundlicher Genehmigung des Verlags)

Isabella Krainer, geboren 1974 in Kärnten, verfasst Lyrik und Prosa und macht gern Theater. Bis 2017 lebte sie in Tirol, aktuell in der Steiermark und pendelt zwischen Politsprech und Dialektlandschaft. 2016 wurde sie mit dem Hilde-Zach-Förderstipendium der Stadt Innsbruck ausgezeichnet. Im Rahmen des stubenrein-Festivals (steirischerherbst’19) las sie aus ihren Gedichten. Als Murauer Bezirksschreiberin sammelt sie Zuschreibungen von der Straße auf und verarbeitet, was Frauen abverlangt wird, von A bis Z.

Beitragsbild © Tina Brunner

Ruth Werfel ist mit tschechisch-polnisch-jüdische Wurzeln; geboren, auf- gewachsen, Schulen und Studium in Zürich; freie Kulturjournalistin; Kuratorin der Ausstellung «Gehetzt». Südfrankreich 1940 – deutschsprachige Literaten im Exil; Herausgeberin der gleichnamigen Publikation im NZZ- Verlag; Lesungen, Lyrik, Bühnentexte. 2015 erschien ihr Lyrikband «Mit anderen Worten geht die Zeit» in der Edition Isele.

Ruth Werfel ist mit tschechisch-polnisch-jüdische Wurzeln; geboren, auf- gewachsen, Schulen und Studium in Zürich; freie Kulturjournalistin; Kuratorin der Ausstellung «Gehetzt». Südfrankreich 1940 – deutschsprachige Literaten im Exil; Herausgeberin der gleichnamigen Publikation im NZZ- Verlag; Lesungen, Lyrik, Bühnentexte. 2015 erschien ihr Lyrikband «Mit anderen Worten geht die Zeit» in der Edition Isele.

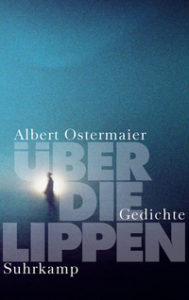

„Über die Lippen“ sind fast hundert Gedichte, im Buch nach dem ersten Buchstaben der Titel geordnet. Ein Alphabet der Liebe. Ein Rundumschwenk durch alle Facetten dieser einen, grossen, vielleicht grössten Kraft. Allein die 80 Titel lesen sich wie eine Gedicht: … verbergen, vereinigung, verhalten, vermisst, verrückt, verstehen, wahrheit, warum, weinen…

„Über die Lippen“ sind fast hundert Gedichte, im Buch nach dem ersten Buchstaben der Titel geordnet. Ein Alphabet der Liebe. Ein Rundumschwenk durch alle Facetten dieser einen, grossen, vielleicht grössten Kraft. Allein die 80 Titel lesen sich wie eine Gedicht: … verbergen, vereinigung, verhalten, vermisst, verrückt, verstehen, wahrheit, warum, weinen…

Gibt dir das Schreiben Halt, eine Richtung? Braucht es das Schreiben und ganz besonders Gedichte, um eine immer schwerer zu lesende Gegenwart verständlicher zu machen? Gedichte als Kontrapunkt zu Fakten, denen man dann doch nicht trauen kann?

Gibt dir das Schreiben Halt, eine Richtung? Braucht es das Schreiben und ganz besonders Gedichte, um eine immer schwerer zu lesende Gegenwart verständlicher zu machen? Gedichte als Kontrapunkt zu Fakten, denen man dann doch nicht trauen kann?

Lückenbüsser sind. In ihren Gedichten spiegeln sich ihre Vergangenheit, Begegnungen, ihre zweite Heimat, das, was Orte mir einem tun und anstellen, was sie in uns und wir an ihnen zurücklassen. Ihre Gedichte sind Ausdruck dessen, dass sie nicht zerrissen, sondern an vielen Orten zuhause ist, dass Heimat nicht an Nationen und ihre Grenzen, nicht einmal an die Sprache gebunden sein muss. Gedichte darüber, wie wenig Orte sich an uns selbst erinnern, wenn man mit dem Bewusstsein lebt, dass man sich an die einen oder andern Orte „für immer“ erinnert.

Lückenbüsser sind. In ihren Gedichten spiegeln sich ihre Vergangenheit, Begegnungen, ihre zweite Heimat, das, was Orte mir einem tun und anstellen, was sie in uns und wir an ihnen zurücklassen. Ihre Gedichte sind Ausdruck dessen, dass sie nicht zerrissen, sondern an vielen Orten zuhause ist, dass Heimat nicht an Nationen und ihre Grenzen, nicht einmal an die Sprache gebunden sein muss. Gedichte darüber, wie wenig Orte sich an uns selbst erinnern, wenn man mit dem Bewusstsein lebt, dass man sich an die einen oder andern Orte „für immer“ erinnert. Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Basel und Salzburg und war anschliessend als Konjunkturforscherin tätig. 1984 wechselte sie ihren Wohnsitz nach Irland. 1990 erschien der Roman «Der Narr», der durch das Literaturhaus Hamburg ausgezeichnet wurde. Es folgten zahlreiche weitere Romane – jüngst «Gallus, der Fremde», 2018 im Lenos Verlag – Kurzgeschichten, Essays sowie Kinder-, Reise- und Sachbücher. Gabrielle Alioth ist Dozentin an der Hochschule Luzern Design & Kunst, journalistisch tätig und hält Schreibkurse am Literaturhaus Basel.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Basel und Salzburg und war anschliessend als Konjunkturforscherin tätig. 1984 wechselte sie ihren Wohnsitz nach Irland. 1990 erschien der Roman «Der Narr», der durch das Literaturhaus Hamburg ausgezeichnet wurde. Es folgten zahlreiche weitere Romane – jüngst «Gallus, der Fremde», 2018 im Lenos Verlag – Kurzgeschichten, Essays sowie Kinder-, Reise- und Sachbücher. Gabrielle Alioth ist Dozentin an der Hochschule Luzern Design & Kunst, journalistisch tätig und hält Schreibkurse am Literaturhaus Basel. Der Übersetzer Fred Kurer, 1936 in St. Gallen geboren, studierte nach einer Lehrerausbildung Germanistik, Anglistik, Publizistik und Theaterwissenschaften in Zürich, Wien und London. Er ist Autor eines Romans, zahlreicher Gedichtbände, Bühnencollagen, Theaterstücke und verschiedener Programme für Kleinbühnen, Kabarett, Radio und Fernsehen. Er übersetzt aus dem Englischen und Amerikanischen.

Der Übersetzer Fred Kurer, 1936 in St. Gallen geboren, studierte nach einer Lehrerausbildung Germanistik, Anglistik, Publizistik und Theaterwissenschaften in Zürich, Wien und London. Er ist Autor eines Romans, zahlreicher Gedichtbände, Bühnencollagen, Theaterstücke und verschiedener Programme für Kleinbühnen, Kabarett, Radio und Fernsehen. Er übersetzt aus dem Englischen und Amerikanischen.

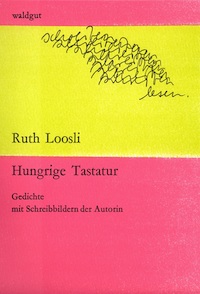

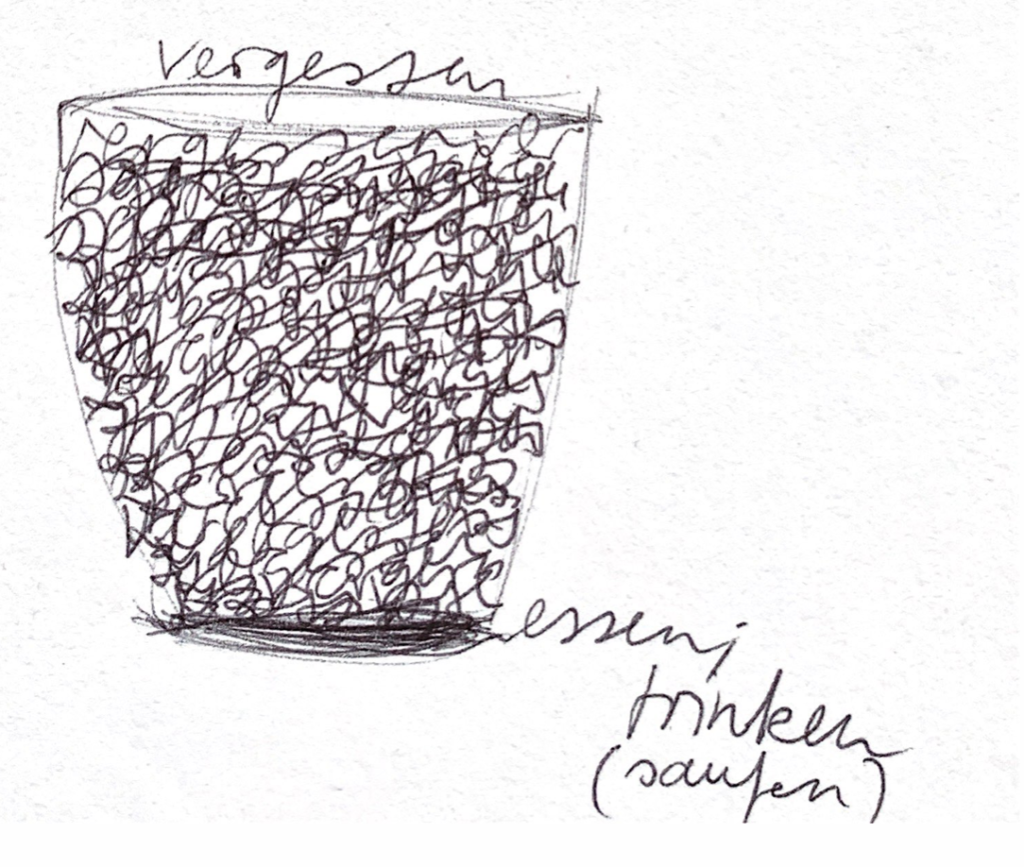

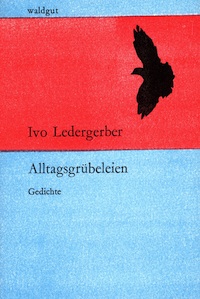

dem Sammeln der Kamm über den Text hermacht und hinausstreicht, was nicht passt oder schlicht zu viel ist. In seinen Gedichten spiegeln sich aber nicht bloss Augenblicke und Ein-Sichten, ebenso sehr Schreib- und Entstehungsprozesse, die weit über das «Dichten» hinausgehen. So wie der Vogel am Waldweg, die tote Amsel ihn im Schreiben festhält, so verhilft er dem toten Vogel noch einmal zu einem wortgewaltigen Höhenflug.

dem Sammeln der Kamm über den Text hermacht und hinausstreicht, was nicht passt oder schlicht zu viel ist. In seinen Gedichten spiegeln sich aber nicht bloss Augenblicke und Ein-Sichten, ebenso sehr Schreib- und Entstehungsprozesse, die weit über das «Dichten» hinausgehen. So wie der Vogel am Waldweg, die tote Amsel ihn im Schreiben festhält, so verhilft er dem toten Vogel noch einmal zu einem wortgewaltigen Höhenflug. Ivo Ledergerber (1939) studierte in Mailand, Innsbruck und Konstanz Theologie, Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaft. Bis 1999 arbeitete er als Mittelschullehrer in St. Gallen. Durch seine Schreibaufenthalte in Rom und Krems und seine Teilnahme an internationalen Literaturkongressen knüpfte der mehrsprachige Autor Kontakte zu Dichtern in Kosova, Mazedonien, Albanien, Italien, Tunesien, Algerien, Spanien, Frankreich und Polen. Ivo Ledergerber lebt und arbeitet in St. Gallen.

Ivo Ledergerber (1939) studierte in Mailand, Innsbruck und Konstanz Theologie, Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaft. Bis 1999 arbeitete er als Mittelschullehrer in St. Gallen. Durch seine Schreibaufenthalte in Rom und Krems und seine Teilnahme an internationalen Literaturkongressen knüpfte der mehrsprachige Autor Kontakte zu Dichtern in Kosova, Mazedonien, Albanien, Italien, Tunesien, Algerien, Spanien, Frankreich und Polen. Ivo Ledergerber lebt und arbeitet in St. Gallen.