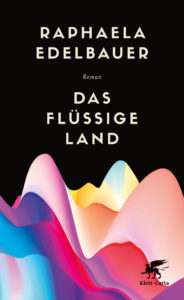

Einer nicht mehr ganz jungen Physikerin wird telefonisch mitgeteilt, ihre Eltern seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zwar nicht durch den Unfall selbst, wie der Beamte mitteilt, aber gleichzeitig und im Moment des Unfalls. Ein Telefonat, das Ruth aus ihrem Leben kippt. Raphaela Edelbauer beschreibt aber in der Folge nicht einfach die Suche nach Ursachen, ihrer Herkunft, sondern das Absinken aus der Zeit, die Reise dorthin, wo die Wunde klafft.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist.

In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen.

In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen.

Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate.

Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate.

Auch die Gräfin merkt, dass Ruth nur dann zu kontrollieren ist, wenn sie sie zu ihrer Vertrauten macht, sie mit der Rettung des Städtchens beauftragt, der Entwicklung eines Füllstoffes, der das Absinken der Ortschaft aufhalten soll, der Mithilfe eines touristischen Grossanlasses, bei dem diese Rettung gross aufgezogen gefeiert werden soll. Ruth, die zu den Innereien des Städtchens Zugang erhält, einen Sonderstatus geniesst und sich immer mehr in den unsichtbaren Schichten des Städtchens verliert, nicht zuletzt in das Verschwinden mehr als tausend KZ-Häftlingen, die in den letzten Wirrungen der NS-Zeit beseitigt werden sollten und unerklärbar verschwanden, sackt immer tiefer ab. Ins Loch in ihr, ins Loch der Geschichte, ins Loch unter dem Städtchen, ins Loch der Zeit.

„Das flüssige Land“ ist durchsetzt mit wissenschaftlichen Passagen zum Phänomen „Zeit“, Legenden von jenen, die im Loch verschwanden und Wochen später wieder auftauchten, Archivtexten aus den unendlichen Regalen in den Tiefen des Schlosses. Was sich zu Beginn des Romans wie die Fluchtgeschichte einer Frau, die mit einem Mal ihre Eltern verliert, liest, fächert sich zu einem Panorama auf mit ganz eigenwilliger Perspektive. Es ist die Stadt, eine Stadt im Off der Zeit, aus der Zeit gefallen, mit einem Panoptikum an Archetypen, die sie bewohnen. Ruth, die Frau, die nach Erklärungen sucht, eine Frau, die nicht weiss, wie ihr geschieht.

Aber „Das flüssige Land“ liest sich wie eine einzig grosse Metapher über eine Gesellschaft, die sich allen Rissen, Abgründen und schwarzen Löchern verschliesst, nicht wissen will, sich sogar vor der Ahnung abwendet und statt dessen lieber eine grosse, letzte Party feiert, bei der die Stadt paralysiert und erblindet auf ihre Errettung hofft, eine Gesellschaft in einem Loop, einem immerwährenden Karussell.

Virtuos geschrieben, auch wenn viele Fragen unbeantwortet bleiben. So wie im Leben selbst. Ein Buch für die Shortlist des Österreichischen Buchpreises 2019!

Ein Interview mit Raphaela Edelbauer:

Zwischen 2013 und 2015 gab es eine amerikanische TV-Serie mit dem Titel „Under the Dome“. Eine Kleinstadt, die unter einer riesigen, unsichtbaren Kuppel vom Rest der Welt abgeschlossen ist. „Gross-Einland“ ist es auch, nur ist die Abschottung gewachsen, die Stadt ein Eiland im Fluss der Zeit. Ruth rutscht in diesen geschlossenen Kosmos und findet eine scheinbar glückliche Gesellschaft, die direkt über dem Abgrund lebt. Geben diese Bilder nicht genau das wider, was momentan geschieht? Sei es politisch, gesellschaftlich oder in Sachen Klima?

Ich habe bewusst nach einer Metapher gesucht, die mehrere dieser Aspekte vereinigt: Eine bedrohliche Leerstelle – etwas, das dadurch gefährlich wird, dass es nichts ist, also eine Aussparung des Wissens, das Schwarz der Geschichte. Zweitens natürlich eine Wiederspiegelung des fast komödiantischen Wegsehens der ganzen Gesellschaft, obwohl dieses Loch in der eigenen Existenz immer dominanter wird – obwohl es mit unendlich viel Mühe behaftet ist, es zu ignorieren. Das ist natürlich eine Metapher für Österreich: Links und rechts quellen die Verbrechen, die Nazivergangenheiten, die Wehrsportübungen und Ibizaskandale hervor, und man wirft einfach immer weiter frohen Mutes geklöppelte Tischdeckerln, Punschkrapfenglasuren oder Lippizanerquadrillen drüber.

Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse?

Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse?

Unter allem droht das Loch, auch unter der Geschichte, von der niemand mehr Konsequenzen ziehen will, die man lieber im Verborgenen belassen will. Scheut sich der Mensch der logischen Konsequenz? Spielen in ihrem Roman Erfahrungen mit eigener Heimat?

Zunächst einmal zum Loch: Tatsächlich gibt es unter meiner Heimatgemeinde, der Hinterbrühl (einer Vorstadt von Wien) eine solche Aushöhlung, in die die ganze Stadt abrutscht. Tatsächlich haben sich in zugehörigem Bergwerk, heute als „Seegrotte“ (http://www.seegrotte.at) touristenbekannt, war im Jahre 44/45 von 2000 in Schichten arbeitenden Zwangsarbeitern einer KZ-Außenstelle für das Zusammenschrauben von Flugzeugen verwendet worden. Tatsächlich starben sie nahezu alle – die meisten auf einem Todesmarsch nach Mauthausen, andere durch die im Buch geschilderten Benzininjektionen. Es gibt also für diesen Part der Geschichte ein recht eindeutiges Vorbild.

Ich habe aber einen Wolpertinger aus mehreren österreichischen Städten zusammengebaut, um den stellvertretenden Charakter herzustellen, der ein literarisches Werk meines Erachtens nach auszeichnet. So flossen Attnang Puchheim, Melk und natürlich die berüchtigte Lassnitz-Grube mit ein, deren Bilder um die Welt gingen. Zuletzt wollte ich eine Commedia-dell-arte der österreichischen Gesellschaft in diese mumifizierte Gemeinde setzen, in der sich die letzten 300 Jahre in den Menschen ebenso sedimentiert haben, wie die Gesteine des Bergwerks – und beides muss am Ende natürlich in sich zusammenfallen.

Aus der Frau, die nach Antworten sucht und sich entschlossen auf den Weg macht, wird eine Sesshafte, eine, die ausgerechnet im zeitlosen Raum glaubt, endlich angekommen zu sein. Aber es ist auch der Ort, in dem sie sich derart mit Zeug zudeckt, dass sie aus den Augen verliert, was sie einst wollte, seien es die Antworten zu Fragen, die den rätselhaften Tod ihrer Eltern betreffen oder den Endspurt ihrer Habilitation. Wovor fürchten Sie sich?

Auf der einen Seite natürlich vor der Identitätslosigkeit, die mit dem Riss in ihrer Familiengeschichte beginnt: beide Eltern sterben, der Anschluss zur Frage, woher sie kommt, ist jäh abgeschnitten. Es wäre aber keine literarische Herangehensweise  an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt.

an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt.

Die Rettung der Stadt liegt in einer Mischung, einer von Ruth entwickelten Flüssigkeit, die sich verfestigt, die glauben macht, den Ort retten zu können. Die Rettung wird aber auch alles Leben vernichten. Welche Mischung rettet uns vor den Abgründen der Löcher, auf denen unsre Existenz ruht?

Eben keine. Es gibt Unversöhnliches in der Geschichte, das man eben nicht mit einem „es wird schon wieder“ hinbekommt. Die Landschaft und Natur – wobei das natürlich auch als irgendeine ursprüngliche Konfiguration des Kosmos bezeichnet werden kann – wurde unendlich oft vergewaltigt, missbraucht und gleichzeitig hypostasiert als idyllische Urheimat. Und wenn diese Landschaft das Grauen wieder herausbricht wie unter einem gewaltigen Ermetikum, oder einen verschlingt, dann vertraut man eben mit der gleichen Naivität, mit der man gerade noch die grünen Wiesen angebetet hat, auf die Heilsversprechen der Technik. Das ist ja ebenso kein Widerspruch in Österreich: dass man jeden Tannenzapfen verehrt und sich in seiner regionalen Verbundenheit mit Zirbenöl einschmiert und gleichzeitig in riesige Skipisten investiert, die die Natur ganzer Bergmassive auslöscht.

Ihr Roman ist ein Roman über die Zeit, dieses menschliche Konstrukt, das helfen soll, aber eigentlich nur blendet. Gab der Roman Ihnen selbst Antworten?

Natürlich nicht. Ich habe jetzt allenfalls eine Menge mehr Fragen und Gründe zu verzweifeln, mit denen ich klar kommen muss. Die nächsten Jahrzehnte werden ein paar mehr geschichtliche Erdlöcher freilegen, daran zweifle ich keine Sekunde.

Vielen Dank!

Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Webseite der Autorin

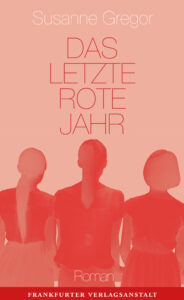

einem Stapel Bücher nach Hause kommt und den Fernseher einschaltet. In einer Vorabendseifenoper sieht sie im Hintergrund ein Gesicht, das sie kennt. Das Gesicht von Rita. Das Gesicht einer der beiden Freundinnen, die sie nach den Turbulenzen im Spätherbst 1989 aus den Augen verlor. Miša erinnert sich. Erinnert sich an einen Frühling, in dem alles in gewohntem Trott begann; die Streitereien der Eltern, die Besuche der sauberkeitsversessenen Grossmutter, die ewig mittelmässigen Leistungen in der Schule und die Beschwerden der entsprechenden Lehrer.

einem Stapel Bücher nach Hause kommt und den Fernseher einschaltet. In einer Vorabendseifenoper sieht sie im Hintergrund ein Gesicht, das sie kennt. Das Gesicht von Rita. Das Gesicht einer der beiden Freundinnen, die sie nach den Turbulenzen im Spätherbst 1989 aus den Augen verlor. Miša erinnert sich. Erinnert sich an einen Frühling, in dem alles in gewohntem Trott begann; die Streitereien der Eltern, die Besuche der sauberkeitsversessenen Grossmutter, die ewig mittelmässigen Leistungen in der Schule und die Beschwerden der entsprechenden Lehrer. Susanne Gregor, 1981 in Žilina (Tschechoslowakei) geboren, zog 1990 mit ihrer Familie nach Oberösterreich. Nach dem Studium der Germanistik und Publizistik in Salzburg lehrte sie ein Jahr lang an der University of New Orleans. Seit 2005 wohnt Gregor in Wien, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. 2009 gewann sie den Förderpreis des Hohenemser Literaturpreises und 2010 den ersten Preis der exil-literaturpreise. 2011 erschien ihr Debütroman «Kein eigener Ort», 2015 der zweite Roman «Territorien», 2018 folgte der Erzählband «Unter Wasser».

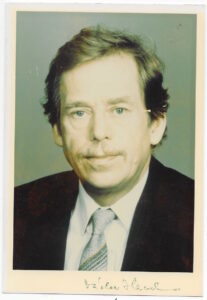

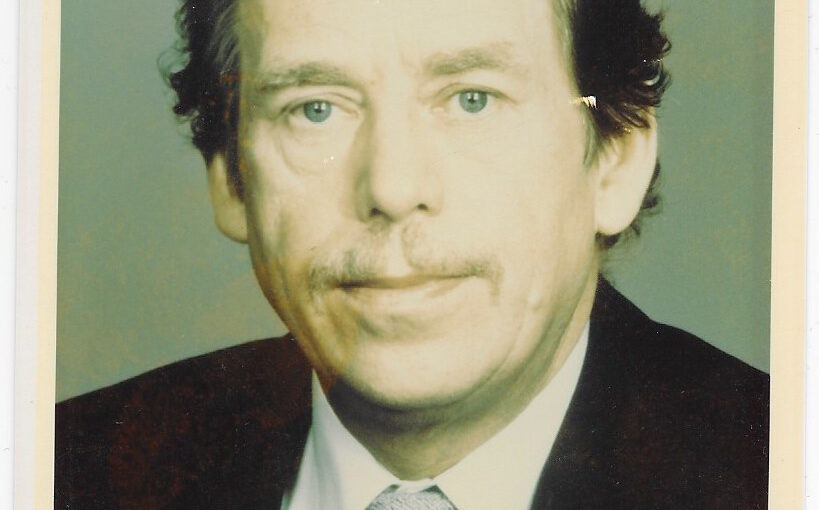

Susanne Gregor, 1981 in Žilina (Tschechoslowakei) geboren, zog 1990 mit ihrer Familie nach Oberösterreich. Nach dem Studium der Germanistik und Publizistik in Salzburg lehrte sie ein Jahr lang an der University of New Orleans. Seit 2005 wohnt Gregor in Wien, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. 2009 gewann sie den Förderpreis des Hohenemser Literaturpreises und 2010 den ersten Preis der exil-literaturpreise. 2011 erschien ihr Debütroman «Kein eigener Ort», 2015 der zweite Roman «Territorien», 2018 folgte der Erzählband «Unter Wasser». Zum Beitragsbild: Nach der Lektüre von Vaclav Havels Buch «Angst vor der Freiheit» (Rowohlt) schrieb ist damals in aller Naivität einen Brief an der Adresse der Prager Burg. Zurück kamen zwei von Sachbearbeitern geschriebene Sätze und ein Foto mit der Signatur Vaclav Havels. Seither steht steht die Fotographie auf einem Regal in meiner Bibliothek.

Zum Beitragsbild: Nach der Lektüre von Vaclav Havels Buch «Angst vor der Freiheit» (Rowohlt) schrieb ist damals in aller Naivität einen Brief an der Adresse der Prager Burg. Zurück kamen zwei von Sachbearbeitern geschriebene Sätze und ein Foto mit der Signatur Vaclav Havels. Seither steht steht die Fotographie auf einem Regal in meiner Bibliothek.

Sind sie erst vor kurzem umgezogen? Oder für vier Wochen in den Urlaub gefahren? In solchen Situationen stellt man sich die Frage, was es denn unbedingt braucht, um zu «überleben». Worauf kann man auf keinen Fall verzichten? Was braucht meine Existenz, um mich selbst zu bleiben? Meistens wenig. Und meistens sind es nicht die Dinge, mit denen man sich im Konsumrausch aus lauter Langeweile oder weil es notwendig wäre, eindeckt. Erst recht, wenn man die materiellen Dinge ausser Acht lässt und die Frage stellt: Was ist wirklich wichtig?

Sind sie erst vor kurzem umgezogen? Oder für vier Wochen in den Urlaub gefahren? In solchen Situationen stellt man sich die Frage, was es denn unbedingt braucht, um zu «überleben». Worauf kann man auf keinen Fall verzichten? Was braucht meine Existenz, um mich selbst zu bleiben? Meistens wenig. Und meistens sind es nicht die Dinge, mit denen man sich im Konsumrausch aus lauter Langeweile oder weil es notwendig wäre, eindeckt. Erst recht, wenn man die materiellen Dinge ausser Acht lässt und die Frage stellt: Was ist wirklich wichtig? Die kindliche Erzählstimme muss für ein paar Wochen ins Spital. Und weil Eltern und Kind aus lauter Sorge versprechen, das auf nichts verzichtet werden muss, füllen sich die Koffer. Im Spital aber wird schnell klar, dass sich die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht in einen Koffer packen lassen. Und so erzählt die Stimme von «allem, was du im Leben brauchst»: Freundschaft, eine Mama, Hoppelpoppel, Geschichten, etwas Weiches, ein Familie… Zwanzig Kapitel, die mich als Leser, auch mit 57 Jahren zum Denken anregen, die mich fragen lassen, was denn bei mir die Dinge sind, auf die ich nie verzichten möchte, die mein Leben bedeuten, die sich nicht in Koffer packen lassen.

Die kindliche Erzählstimme muss für ein paar Wochen ins Spital. Und weil Eltern und Kind aus lauter Sorge versprechen, das auf nichts verzichtet werden muss, füllen sich die Koffer. Im Spital aber wird schnell klar, dass sich die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht in einen Koffer packen lassen. Und so erzählt die Stimme von «allem, was du im Leben brauchst»: Freundschaft, eine Mama, Hoppelpoppel, Geschichten, etwas Weiches, ein Familie… Zwanzig Kapitel, die mich als Leser, auch mit 57 Jahren zum Denken anregen, die mich fragen lassen, was denn bei mir die Dinge sind, auf die ich nie verzichten möchte, die mein Leben bedeuten, die sich nicht in Koffer packen lassen. Christoph Hein erzählt mit derart viel Liebenswürdigkeit von den kleinen grossen Dingen des Lebens, dass meine Ungeduld auf jenen Moment wächst, der mir die Gelegenheiten schenkt, meinen Enkelinnen und Enkeln von dem zu erzählen, was man wirklich braucht, mit den Bildern von Rotraut Susanne Berner. Und für all jene, die noch auf die übernächste Generation warten; «Alles, was du brauchst» kann auch auf dem stillen Örtchen jene Zeit erhellen, die sonst nur erleichtert.

Christoph Hein erzählt mit derart viel Liebenswürdigkeit von den kleinen grossen Dingen des Lebens, dass meine Ungeduld auf jenen Moment wächst, der mir die Gelegenheiten schenkt, meinen Enkelinnen und Enkeln von dem zu erzählen, was man wirklich braucht, mit den Bildern von Rotraut Susanne Berner. Und für all jene, die noch auf die übernächste Generation warten; «Alles, was du brauchst» kann auch auf dem stillen Örtchen jene Zeit erhellen, die sonst nur erleichtert. Christoph Hein, 1944 in Schlesien geboren, studierte Philosophie und Logik in Berlin. Er arbeitet als Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Essayist. Für seine Theaterstücke, Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Uwe-Johnson-Preis und Stefan-Heym-Preis. «Alles, was du brauchst» ist sein erstes Kinderbuch bei Hanser.

Christoph Hein, 1944 in Schlesien geboren, studierte Philosophie und Logik in Berlin. Er arbeitet als Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Essayist. Für seine Theaterstücke, Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Uwe-Johnson-Preis und Stefan-Heym-Preis. «Alles, was du brauchst» ist sein erstes Kinderbuch bei Hanser.

ihren Eltern zuhause, bei Danielle, ihrer Mutter und Oliver, ihrem Vater, der erst vor kurzem sein neues Leben als Rentner aufgenommen hat. Lous Schwester Mathilde ist von Barcelona hergefahren, auch der Bruder Edouard ist da. Nur einer fehlt. Einer fehlt immer. Romain, der älteste, den Danielle aus ihrer ersten Ehe in die wachsende Familie gebracht hatte. Romain, der schon als Jugendlicher nicht den Weg eingeschlagen hatte, den man ihm gewünscht hätte, der sich immer mehr verselbstständigte, sich immer mehr dem Einfluss seiner Eltern entzog. Ein junger Mann, der sich durch seinen exzessiven Alkoholkonsum bis ins Koma saufen, von dem man über Monate und Jahre nichts hören konnte, der verschwand, den Edouard irgendwann in Paris in der Gosse wiederfinden musste, weit weg von jeglicher Bereitschaft, in ein normales Leben zurückzukehren.

ihren Eltern zuhause, bei Danielle, ihrer Mutter und Oliver, ihrem Vater, der erst vor kurzem sein neues Leben als Rentner aufgenommen hat. Lous Schwester Mathilde ist von Barcelona hergefahren, auch der Bruder Edouard ist da. Nur einer fehlt. Einer fehlt immer. Romain, der älteste, den Danielle aus ihrer ersten Ehe in die wachsende Familie gebracht hatte. Romain, der schon als Jugendlicher nicht den Weg eingeschlagen hatte, den man ihm gewünscht hätte, der sich immer mehr verselbstständigte, sich immer mehr dem Einfluss seiner Eltern entzog. Ein junger Mann, der sich durch seinen exzessiven Alkoholkonsum bis ins Koma saufen, von dem man über Monate und Jahre nichts hören konnte, der verschwand, den Edouard irgendwann in Paris in der Gosse wiederfinden musste, weit weg von jeglicher Bereitschaft, in ein normales Leben zurückzukehren. Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat eine Anzahl Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Für «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» wurde sie mit dem Schillerpreis, dem Prix Rambert und dem Grand Prix du roman de la SGDL ausgezeichnet. Mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2017 konnte Pascale Kramer erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat eine Anzahl Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Für «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» wurde sie mit dem Schillerpreis, dem Prix Rambert und dem Grand Prix du roman de la SGDL ausgezeichnet. Mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2017 konnte Pascale Kramer erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Geschichte der Frauen nacherzählen, noch Leser oder die Leserin zu nahe an die ProtagonistInnen heranlassen. Ich lese mit der Spannung, was geschehen wird, wenn die Männer zurückkehren, aber das ist den Gesprächen nur als tickende Uhr unterlegt. Auch die miteinander redenden Frauen in der Scheune bleiben Stimmen, bleiben eindimensional, selbst mit Namen und Status innerhalb der Frauengemeinschaft. Der einzige, der mir nahekommt, ist der Lehrer, August Epp, der sich einst traute, die Sekte zu verlassen, in der Stadt zu studieren und zu leben, der aus Naivität mit dem Gesetz in Konflikt kam, im Gefängnis sass, zurück nach Molotschna kam, aber nie mehr vollwertiges Mitglied der Gemeinde werden konnte – höchstens Lehrer (für die Knaben!).

Geschichte der Frauen nacherzählen, noch Leser oder die Leserin zu nahe an die ProtagonistInnen heranlassen. Ich lese mit der Spannung, was geschehen wird, wenn die Männer zurückkehren, aber das ist den Gesprächen nur als tickende Uhr unterlegt. Auch die miteinander redenden Frauen in der Scheune bleiben Stimmen, bleiben eindimensional, selbst mit Namen und Status innerhalb der Frauengemeinschaft. Der einzige, der mir nahekommt, ist der Lehrer, August Epp, der sich einst traute, die Sekte zu verlassen, in der Stadt zu studieren und zu leben, der aus Naivität mit dem Gesetz in Konflikt kam, im Gefängnis sass, zurück nach Molotschna kam, aber nie mehr vollwertiges Mitglied der Gemeinde werden konnte – höchstens Lehrer (für die Knaben!).

Der Regisseur des Streifens «Das Leben der Anderen» traf sich in der Vorbereitung zu einem neuen Film mit dem Schriftsteller Christoph Hein und liess sich lange erzählen, wie das «typische Leben eines typischen Dramatikers in der DDR» ausgesehen habe. Und vier Jahre später dankte der Regisseur Christoph Hein im Abspann des Filmes. Hein schrieb dem Regisseur und bat ihn, seinen Namen aus dem Abspann zu nehmen, eine Bitte, die dieser nur schwer verstehen konnte, für Christoph Hein aber mehr als ein Zeichen zu viel war.

Der Regisseur des Streifens «Das Leben der Anderen» traf sich in der Vorbereitung zu einem neuen Film mit dem Schriftsteller Christoph Hein und liess sich lange erzählen, wie das «typische Leben eines typischen Dramatikers in der DDR» ausgesehen habe. Und vier Jahre später dankte der Regisseur Christoph Hein im Abspann des Filmes. Hein schrieb dem Regisseur und bat ihn, seinen Namen aus dem Abspann zu nehmen, eine Bitte, die dieser nur schwer verstehen konnte, für Christoph Hein aber mehr als ein Zeichen zu viel war.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist. In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen.

In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen. Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate.

Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate. Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse?

Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse? an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt.

an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt. Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Weberknechte gehören zu den Spinnen, werden in der Schweiz auch Zimmermänner genannt, in anderen Gegenden Schuster oder Schneider. Das passt für den Einsiedler Karl Lipitsch, denn er schustert und schneidert sich seine Welt ebenfalls zusammen. Und wer in seinen Kreis gerät, der wird schonungslos abgeurteilt, ausser eben wenn die eine Mathilde heisst und mit der genau richtigen Mischung von Abweisung und Hartnäckigkeit den Eremit aus seinem Turm lockt.

Weberknechte gehören zu den Spinnen, werden in der Schweiz auch Zimmermänner genannt, in anderen Gegenden Schuster oder Schneider. Das passt für den Einsiedler Karl Lipitsch, denn er schustert und schneidert sich seine Welt ebenfalls zusammen. Und wer in seinen Kreis gerät, der wird schonungslos abgeurteilt, ausser eben wenn die eine Mathilde heisst und mit der genau richtigen Mischung von Abweisung und Hartnäckigkeit den Eremit aus seinem Turm lockt.

Herr Anselm ist nicht der Lehrer, sondern der Hauswart. Mehr als nur Putzdienst, denn wenn eine der Lehrpersonen krank ist und sich auf die Schnelle kein Ersatz auftreiben lässt, übernimmt Herr Anselm auch einmal im Schulzimmer das Szepter, wenn auch auf seine Art. Dann kann es sein, dass ein Penaltyschiessen darüber entscheidet, ob es Hausaufgaben gibt oder nicht. Herr Anselm kann den Kindern die Welt genauso gut erklären wie die Studierten, aber eben mit seinem Dirigentenstab, auch wenn dieser ein langer ist, sein Besen.

Herr Anselm ist nicht der Lehrer, sondern der Hauswart. Mehr als nur Putzdienst, denn wenn eine der Lehrpersonen krank ist und sich auf die Schnelle kein Ersatz auftreiben lässt, übernimmt Herr Anselm auch einmal im Schulzimmer das Szepter, wenn auch auf seine Art. Dann kann es sein, dass ein Penaltyschiessen darüber entscheidet, ob es Hausaufgaben gibt oder nicht. Herr Anselm kann den Kindern die Welt genauso gut erklären wie die Studierten, aber eben mit seinem Dirigentenstab, auch wenn dieser ein langer ist, sein Besen.

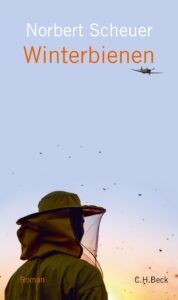

Egidius erwartet seinen nächsten Auftrag als Flüchtlingshelfer. Während der Krieg immer unkontrollierter tobt, gibt es noch immer Verzweifelte, die über die nahe Grenze nach Belgien fliehen wollen, weg vom Epizentrum faschistischer Gräuel. Das, was Egidius für seine Fluchthilfe bekommt, braucht er, um die Medikamente beim Apotheker zu bezahlen, die ihm ein einigermassen erträgliches Leben garantieren, die die Anfälle erträglich machen und seine Einschränkung verstecken lässt. Egidius packt Flüchtlinge auf die Ladefläche seiner Kutsche und tarnt diese als zu transportierende Bienenvölker. Ein gewagtes Unternehmen an all den Kontrollen vorbei. Zumal sich Egidius als Frauenversteher- und verführer im Städtchen wohl Freundinnen macht, aber auch Feinde.

Egidius erwartet seinen nächsten Auftrag als Flüchtlingshelfer. Während der Krieg immer unkontrollierter tobt, gibt es noch immer Verzweifelte, die über die nahe Grenze nach Belgien fliehen wollen, weg vom Epizentrum faschistischer Gräuel. Das, was Egidius für seine Fluchthilfe bekommt, braucht er, um die Medikamente beim Apotheker zu bezahlen, die ihm ein einigermassen erträgliches Leben garantieren, die die Anfälle erträglich machen und seine Einschränkung verstecken lässt. Egidius packt Flüchtlinge auf die Ladefläche seiner Kutsche und tarnt diese als zu transportierende Bienenvölker. Ein gewagtes Unternehmen an all den Kontrollen vorbei. Zumal sich Egidius als Frauenversteher- und verführer im Städtchen wohl Freundinnen macht, aber auch Feinde. Norbert Scheuer, geboren 1951, lebt als freier Schriftsteller in der Eifel. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise und veröffentlichte zuletzt die Romane «Die Sprache der Vögel» (2015), der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, und «Am Grund des Universums» (2017). Sein Roman «Überm Rauschen» (2009) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war 2010 «Buch für die Stadt Köln».

Norbert Scheuer, geboren 1951, lebt als freier Schriftsteller in der Eifel. Er erhielt zahlreiche Literaturpreise und veröffentlichte zuletzt die Romane «Die Sprache der Vögel» (2015), der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, und «Am Grund des Universums» (2017). Sein Roman «Überm Rauschen» (2009) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und war 2010 «Buch für die Stadt Köln».