«Melnitz» von Charles Lewisnky, der 2006 erschien oder auch seine späteren Romane – alles Meisterwerke, souverän erzählt, akribisch recherchiert und intelligent konstruiert. Jedes Mal Grund genug, um sich auf einen neuen Lewinsky zu freuen. Nur dieses eine Mal kommt keine Freude auf. Nicht nur, weil «Der Wille des Volkes» ein Krimi ist. Warum ich das Buch trotzdem zu Ende las? Ich musste.

Der pensionierte Journalist Kurt Weilemann, der sich selbst einen alten Sack schimpft, trifft sich im Park, wo man mit grossen Figuren Schach spielt, mit seinem ebenfalls in die Jahre gekommenen Journalistenkollegen Derendinger. Derendinger bat um dieses Treffen. Erst wartet Weilemann, bis Derendinger wie aus dem Nichts auftaucht und von Dingen spricht, die Weilemann nur schwer in Zusammenhänge einordnen kann. Kaum da, verschwindet Derendinger wieder, um zwei Stunden später tot in der Limmat zu liegen. Angeblich vom Lindenpark gesprungen, obwohl selbst ein Spitzensportler die Distanz vom Ufer bis zur Limmat mit einem einzigen Satz nicht hätte überwinden können. Selbstmord, wird von der Presse berichtet. Als sich auch noch eine geheimnisvolle jüngere Frau bei Weilemann meldet und diesen bittet, das zu tun, was die Polizei nicht tun will, ist Weilemanns Drang nicht mehr zu bremsen. Erst recht nicht, weil alles in diesem Land auf den Tod des grossen Wille wartet, des grossen Demokraten. Erst recht nicht, weil  Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen.

Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen.

Ein Krimi; es gibt Tote, die Handlung ist ein durchdacht inszeniertes Verwirrspiel, es gibt Gute und Böse… Charles Lewinsky verortet den Krimi in Zürich, allerdings in naher Zukunft, klug und witzig. Weilemann ist ein schrulliger Alter, ein aus der Zeit gefallener, ein einsamer, alter Fährtenleser, umgeben von Apparatschiks, einer feindseelig, entseelten Gegenwart.

Und trotzdem. Ich mag «Der Wille des Volkes» nicht. Lewinskys mit Abstand schwächstes Buch. Dabei hätte ich dem literarischen Tausendsassa durchaus zugetraut, mich mit einem Krimi aus den Socken zu hauen. Aber die Geschichte ist dünn, langfädig, ohne Salz und Pfeffer. Die Figur des einsamen Ermittlers auf den Spuren eines grossen Verbrechens ist mager, schafft es nicht, lebendig zu werden. Konflikte wie jenen von Kurt Weilemann mit seinem Sohn, der sich mit dem Establishment der Politik arrangiert, sind zahn- und fantasielos. Nicht dass literweise Blut fliessen, Skandale aufgedeckt werden müssten. Aber diese Geschichte ist blutleer. Die Chance eines literarischen Grossmeisters, dem Establishment einen Spiegel vorzuhalten, vergeben.

Charles Lewinsky schreibt gut, kann viel. Der schnoddrige Erzählton passt zum schnoddrigen Weilemann. Lewinsky teilt auch aus, kritisiert unverblümt vieles in jener nahen Zukunft, dass man unschwer auch in der Gegenwart erkennt. Da schwingt Lust mit. Selbst im grossen Wille, der sterbend in einem Spital mit allerlei Schläuchen am Leben gehalten wird, ist offensichtlich ein schweizer Politriese der Gegenwart zu erkennen.

Aber all das genügt nicht. Die Geschichte läuft sich zu Tode. Es fehlt das Feuer(werk).

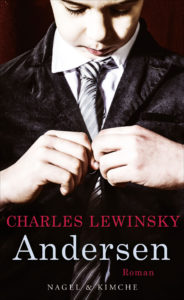

Lesen sie lieber Charles Lewinskys kolossalen Roman „Andersen“. Die Geschichte eines Folterchefs, dem die Fähigkeit zur Empathie gänzlich fehlt. Ein Fehlen, dass diesen zum Meister macht. Andersen ist Geburtshelfer der Wahrheit, weil die Wahrheit stets Last ist, die man mit sich herumträgt und doch viel  lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen!

lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen!

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Webauftritt Charles Lewinsky

Titelfoto: Sandra Kottonau

seinen Büchern zu überzeugen. Unauslöschlich für mich bleibt das Leseerlebnis seines 1998 erschienen Romans «Urmein», ein Roman über ein halb verfallenes Schloss, bewohnt von einer ungewöhnlichen Gemeinschaft aus Künstlern, Abenteurern und Damen der Gesellschaft, 1911 oberhalb vom bündnerischen Thusis.

seinen Büchern zu überzeugen. Unauslöschlich für mich bleibt das Leseerlebnis seines 1998 erschienen Romans «Urmein», ein Roman über ein halb verfallenes Schloss, bewohnt von einer ungewöhnlichen Gemeinschaft aus Künstlern, Abenteurern und Damen der Gesellschaft, 1911 oberhalb vom bündnerischen Thusis. Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt die Bestseller »Zur falschen Zeit« und »Aus den Fugen«. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den «Prix Médicis étranger», den «Hermann-Hesse-Preis» und den Kulturpreis der Stadt Basel.

Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt die Bestseller »Zur falschen Zeit« und »Aus den Fugen«. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den «Prix Médicis étranger», den «Hermann-Hesse-Preis» und den Kulturpreis der Stadt Basel.

Kein Lexikon, das den Anspruch der Vollständigkeit erfüllen soll. Annette Pehnt fühlt in all den Texten mit und nach, ohne dass es emotionale Fäden zieht. Sie braucht keine Brille. Sie erzeugt ungeheure Nähe. Ob sie blinde Nähe einer Mutter, stumme Leidenschaft in einem Hotelzimmer oder den Kult um einen Gegenstand beschreibt, es sind Sehnsüchte aller Art. Annette Pehnt schreibt, was den Menschen bewegt. Im ersten Band war es die Angst, im zweiten nun die Liebe. Keine Rührseeligkeit und Sentimentalität. Ich erkenne mich und die Welt in ihren Texten wieder. Sie lügen nicht, heucheln nicht, machen mir nichts vor. Sie widerspiegeln, auch wenn der Spiegel zuweilen beschlagen den unmittelbaren Blick zurückprallen lässt. Manche Texte brauchen Zeit. Ein Buch, aus dem man sich gerne vor dem Einschlafen vorliest.

Kein Lexikon, das den Anspruch der Vollständigkeit erfüllen soll. Annette Pehnt fühlt in all den Texten mit und nach, ohne dass es emotionale Fäden zieht. Sie braucht keine Brille. Sie erzeugt ungeheure Nähe. Ob sie blinde Nähe einer Mutter, stumme Leidenschaft in einem Hotelzimmer oder den Kult um einen Gegenstand beschreibt, es sind Sehnsüchte aller Art. Annette Pehnt schreibt, was den Menschen bewegt. Im ersten Band war es die Angst, im zweiten nun die Liebe. Keine Rührseeligkeit und Sentimentalität. Ich erkenne mich und die Welt in ihren Texten wieder. Sie lügen nicht, heucheln nicht, machen mir nichts vor. Sie widerspiegeln, auch wenn der Spiegel zuweilen beschlagen den unmittelbaren Blick zurückprallen lässt. Manche Texte brauchen Zeit. Ein Buch, aus dem man sich gerne vor dem Einschlafen vorliest. einem Lexikon blätterteten und lasen, auf der Suche nach nichts. Unter trügerischen Stichworten wie «Geschenk», «Knospen» oder «Morgenlicht» verbergen sich Miniaturen grosser und kleiner Ängste, fremder und bekannter. Die Angst einer Frau vor den Berührungen ihres Mannes, die Angst vor dem eigenen Schatten, die Angst, unnütz zu sein. Dramatisches, Unabänderliches, Tragisches, jeder Text Stoff für einen Roman. Da schreibt jemand, der die Psyche kennt, nicht nur die eigenen Ängste freizügig ausbreitet. Manche Texte sind abgerundet und «fertig» erzählt. Andere zwingen mich, die Gedanken, die Szene weiterzuspinnen bis zur Selbstreflexion.

einem Lexikon blätterteten und lasen, auf der Suche nach nichts. Unter trügerischen Stichworten wie «Geschenk», «Knospen» oder «Morgenlicht» verbergen sich Miniaturen grosser und kleiner Ängste, fremder und bekannter. Die Angst einer Frau vor den Berührungen ihres Mannes, die Angst vor dem eigenen Schatten, die Angst, unnütz zu sein. Dramatisches, Unabänderliches, Tragisches, jeder Text Stoff für einen Roman. Da schreibt jemand, der die Psyche kennt, nicht nur die eigenen Ängste freizügig ausbreitet. Manche Texte sind abgerundet und «fertig» erzählt. Andere zwingen mich, die Gedanken, die Szene weiterzuspinnen bis zur Selbstreflexion. Auszug aus dem Roman »Insel 34«, 2008 den Thaddäus-Troll-Preis sowie die Poetikdozentur der Fachhochschule Wiesbaden und 2009 den Italo Svevo-Preis. 2011 erschien ihr Roman »Chronik der Nähe«, im selben Jahr erhielt sie den Solothurner Literaturpreis sowie den Hermann Hesse Preis. 2013 erschien der Prosaband »Lexikon der Angst«, 2014 war sie Mitherausgeberin der Anthologie »Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher«. Darüber hinaus schrieb sie mehrere Kinderbücher, unter anderen »Der Bärbeiß«. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman »Briefe an Charley«.

Auszug aus dem Roman »Insel 34«, 2008 den Thaddäus-Troll-Preis sowie die Poetikdozentur der Fachhochschule Wiesbaden und 2009 den Italo Svevo-Preis. 2011 erschien ihr Roman »Chronik der Nähe«, im selben Jahr erhielt sie den Solothurner Literaturpreis sowie den Hermann Hesse Preis. 2013 erschien der Prosaband »Lexikon der Angst«, 2014 war sie Mitherausgeberin der Anthologie »Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher«. Darüber hinaus schrieb sie mehrere Kinderbücher, unter anderen »Der Bärbeiß«. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman »Briefe an Charley«.

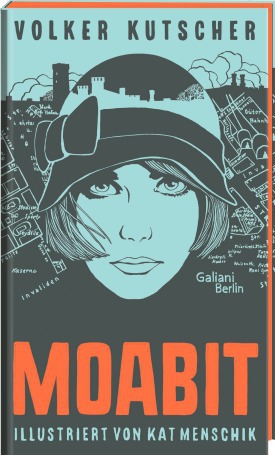

Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Mit dem Roman »Der nasse Fisch«, dem Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Rath im Berlin der Dreißigerjahre, gelang ihm auf Anhieb ein Bestseller, dem bisher fünf weitere folgten. Die Reihe ist die Vorlage für die internationale Fernsehproduktion »Babylon Berlin«.

Volker Kutscher, geboren 1962, arbeitete nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Mit dem Roman »Der nasse Fisch«, dem Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Rath im Berlin der Dreißigerjahre, gelang ihm auf Anhieb ein Bestseller, dem bisher fünf weitere folgten. Die Reihe ist die Vorlage für die internationale Fernsehproduktion »Babylon Berlin«. Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis Schlaf. Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: „Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas“ (2011) sowie „Kalevala“ (2014), „Der goldene Grubber“, Von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014).

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis Schlaf. Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: „Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas“ (2011) sowie „Kalevala“ (2014), „Der goldene Grubber“, Von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014).

Giovanni Orelli zu einer aussterbenden Sorte Mensch gehört, die sich nicht betäuben wollen, die sich nicht einmal davor schützen müssen. Gertrud Leutenegger ist im menschlichen Spektrum diametral entfernt von all jenen, die sich in rasenden Zügen, mit Kopfhörern zugestöpselt und mit dem Finger über Minibildschirme wischend durchs Leben zerren lassen. Gertrud Leuteneggers Texte, auch ihre Romane, entschleunigen, zeigen, was Leben und Denken wäre, würde ich mich nicht dauernd wegtragen lassen. Die Schriftstellerin beschreibt im Buch «Das Klavier auf dem Schillerstein» auch eine Reise im Zug mit dem Dichter Gerhard Meier und seiner Frau Dorli nach Graz. Gerhard Meier, auch ein grosser Stiller, ein Massiv an Verborgenem und zu Entdeckendem, ein Gigant hinter der Maske des Kleinbürgerlichen, ein grosser Schweizer Schriftsteller. Ein einziger Satz auf jener Reise war es damals, vor Jahrzehnten, der die Dichterin noch immer umtreibt, der einen tiefen Krater in ihr Bewusstsein gerissen hat und genauso gut als Titel für dieses wunderbare Büchlein gepasst hätte:

Giovanni Orelli zu einer aussterbenden Sorte Mensch gehört, die sich nicht betäuben wollen, die sich nicht einmal davor schützen müssen. Gertrud Leutenegger ist im menschlichen Spektrum diametral entfernt von all jenen, die sich in rasenden Zügen, mit Kopfhörern zugestöpselt und mit dem Finger über Minibildschirme wischend durchs Leben zerren lassen. Gertrud Leuteneggers Texte, auch ihre Romane, entschleunigen, zeigen, was Leben und Denken wäre, würde ich mich nicht dauernd wegtragen lassen. Die Schriftstellerin beschreibt im Buch «Das Klavier auf dem Schillerstein» auch eine Reise im Zug mit dem Dichter Gerhard Meier und seiner Frau Dorli nach Graz. Gerhard Meier, auch ein grosser Stiller, ein Massiv an Verborgenem und zu Entdeckendem, ein Gigant hinter der Maske des Kleinbürgerlichen, ein grosser Schweizer Schriftsteller. Ein einziger Satz auf jener Reise war es damals, vor Jahrzehnten, der die Dichterin noch immer umtreibt, der einen tiefen Krater in ihr Bewusstsein gerissen hat und genauso gut als Titel für dieses wunderbare Büchlein gepasst hätte: Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, studierte nach Aufenthalten in Florenz und Berlin an der Schauspielakademie Zürich Regie und arbeitete als Regieassistentin am Schauspielhaus Hamburg. Seit 1975 veröffentlicht sie Romane, Theaterstücke und Essays. Sie lebte viele Jahre in der italienischen Schweiz, einige Zeit in Rom und Japan. Heute wohnt sie in Zürich. Ihre letzten Publikationen sind «Pomona» (2004), «Gleich nach dem Gotthard kommt der Mailänder Dom» (2006), «Matutin» (2008), «Panischer Frühling» (2014).

Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, studierte nach Aufenthalten in Florenz und Berlin an der Schauspielakademie Zürich Regie und arbeitete als Regieassistentin am Schauspielhaus Hamburg. Seit 1975 veröffentlicht sie Romane, Theaterstücke und Essays. Sie lebte viele Jahre in der italienischen Schweiz, einige Zeit in Rom und Japan. Heute wohnt sie in Zürich. Ihre letzten Publikationen sind «Pomona» (2004), «Gleich nach dem Gotthard kommt der Mailänder Dom» (2006), «Matutin» (2008), «Panischer Frühling» (2014).

Am Freitag, den 1. Dezember 2017, um 20 Uhr, liest Gertrud Leutenegger aus „Das Klavier auf dem Schillerstein“ im Bodman-Literaturhaus in Gottlieben TG, Moderation: Bernhard Echte, Verleger Nimbusverlag

Am Freitag, den 1. Dezember 2017, um 20 Uhr, liest Gertrud Leutenegger aus „Das Klavier auf dem Schillerstein“ im Bodman-Literaturhaus in Gottlieben TG, Moderation: Bernhard Echte, Verleger Nimbusverlag

Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen.

Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen. lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen!

lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen! Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Als Erik, der älterste Sohn, jener, der kein Ding zu einem guten Ende zu bringen schien, ihn vor Jahren um Geld bat, um an der kenianischen Küste eine Bar zu kaufen, schlug Hartmut die Bitte seines Sohnes in den Wind. Es war für beide das letzte Kapitel einer langen Kette von Enttäuschungen und für beide Grund genug, den Kontakt sterben zu lassen. Bis das Drängen seiner Freundin Ines und die Reise nach Kenia Gründe genug waren, den heimischen Schlamassel zurückzulassen und wenigstens zu Erik zurückzufinden. Hartmut und Ines reisen trotz Warnungen des Auswärtigen Amtes nach Kenia auf Kiani Island im Indischen Ozean. Ein Ort, der trotz seines paradisischen Aussehens nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass er im Würgegriff verfeindeter Warlords und einer korrupten Polizei ist. Eine Reise vom Regen in die Traufe.

Als Erik, der älterste Sohn, jener, der kein Ding zu einem guten Ende zu bringen schien, ihn vor Jahren um Geld bat, um an der kenianischen Küste eine Bar zu kaufen, schlug Hartmut die Bitte seines Sohnes in den Wind. Es war für beide das letzte Kapitel einer langen Kette von Enttäuschungen und für beide Grund genug, den Kontakt sterben zu lassen. Bis das Drängen seiner Freundin Ines und die Reise nach Kenia Gründe genug waren, den heimischen Schlamassel zurückzulassen und wenigstens zu Erik zurückzufinden. Hartmut und Ines reisen trotz Warnungen des Auswärtigen Amtes nach Kenia auf Kiani Island im Indischen Ozean. Ein Ort, der trotz seines paradisischen Aussehens nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass er im Würgegriff verfeindeter Warlords und einer korrupten Polizei ist. Eine Reise vom Regen in die Traufe. Georg M. Oswald, geboren 1963, arbeitet seit 1994 als Rechtsanwalt in München. Seine Romane und Erzählungen zeigen ihn als gesellschaftskritischen Schriftsteller, sein erfolgreichster Roman »Alles was zählt«, ist mit dem International Prize ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen von ihm der Roman »Vom Geist der Gesetze« und der Band »Wie war dein Tag, Schatz?«.

Georg M. Oswald, geboren 1963, arbeitet seit 1994 als Rechtsanwalt in München. Seine Romane und Erzählungen zeigen ihn als gesellschaftskritischen Schriftsteller, sein erfolgreichster Roman »Alles was zählt«, ist mit dem International Prize ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt worden. Zuletzt erschienen von ihm der Roman »Vom Geist der Gesetze« und der Band »Wie war dein Tag, Schatz?«.

Rolf Hermann fabuliert ums Fremdsein, sein Zuhause, die schrulligen Alten, die es im Jetzt kaum mehr zu geben scheint (mit Sicherheit aber in den Walliser Tälern!). Träfe Texte, die triefen. Hymnen über Nachbarn, die liebsten Feinde!

Rolf Hermann fabuliert ums Fremdsein, sein Zuhause, die schrulligen Alten, die es im Jetzt kaum mehr zu geben scheint (mit Sicherheit aber in den Walliser Tälern!). Träfe Texte, die triefen. Hymnen über Nachbarn, die liebsten Feinde! Rolf Hermann, geboren 1973 in Leuk, lebt heute als freier Schriftsteller in Biel/Bienne. Sein Studium in Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo «Die Gebirgspoeten». Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015).

Rolf Hermann, geboren 1973 in Leuk, lebt heute als freier Schriftsteller in Biel/Bienne. Sein Studium in Fribourg und Iowa, USA, verdiente er sich als Schafhirt im Simplongebiet. Er ist Mitglied der Mundart-Combo «Die Gebirgspoeten». Sein Schaffen wurde verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt mit einem Literaturpreis des Kantons Bern (2015).

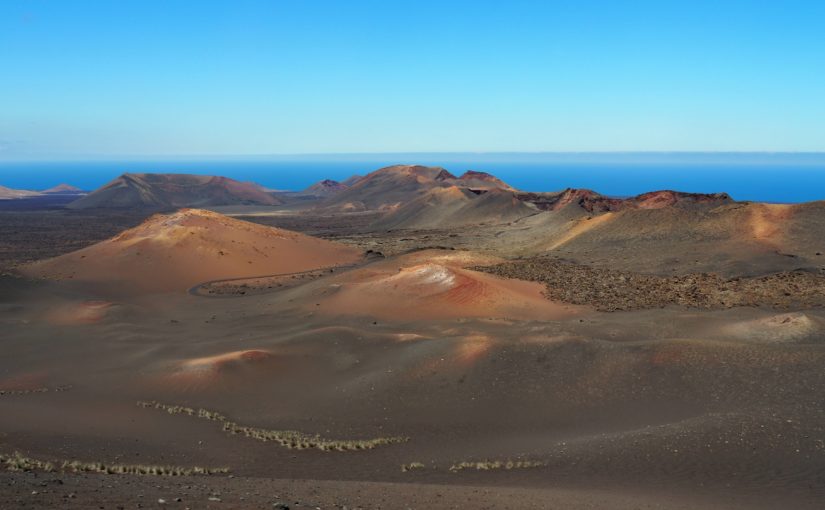

richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters.

richte. Was er schreibt, hat mit der erlebten Wirklichkeit auf der Insel allerdings wenig gemein. Und weil die Berichte von der Insel verschwinden und als Reportagen in Europas Zeitungen erscheinen, macht sich ein Jahr später ein junges Ehepaar auf die Reise zur gepriesenen Insel. Heinzel Wittermann und seine schwermütige und schwangere Ehefrau Marie. Die Naivität der jungen Leute steht der des einstigen Auswanderers Dr. Ritter in nichts nach. Auch sie wollten an ein Paradies glauben, daran, dass nun endlich alles so werde wie in den wunderbaren Schilderungen Dr. Ritters. Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.

Ida Hegazi Høyer, geboren 1981 auf den Lofoten im nördlichen Norwegen, stammt aus einer dänisch-ägyptischen Familie und lebt in Oslo. Ihr Debütroman „Under verden“ erschien 2012, seitdem hat sie vier weitere Romane veröffentlicht. Für ihren dritten Roman „Unnskyld“ (2014) erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union 2015, im selben Jahr zählte sie das Morgenbladet zu den zehn besten norwegischen Autoren unter 35. „Das schwarze Paradies“ (orig.: „Fortellingen om øde“) erschien 2015 und stand wochenlang auf allen nationalen Bestenlisten. Übersetzt wurde «Die schwarze Insel» von Alexander Sitzmann.

vorzulesen. «Was ist Aufklärung» von Immanuel Kant. Ausgerechnet. Sie hört ihrer Tochter zu, die langsam liest, versucht mit einem Wörterbuch zu verstehen. Sätze wie «Es ist so bequem, unmündig zu sein.» oder «Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.»

vorzulesen. «Was ist Aufklärung» von Immanuel Kant. Ausgerechnet. Sie hört ihrer Tochter zu, die langsam liest, versucht mit einem Wörterbuch zu verstehen. Sätze wie «Es ist so bequem, unmündig zu sein.» oder «Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.» Das Motto Lamia Berrada-Bercas, der Tochter eines Marokkaners und einer Französin mit schottisch-afrikanischen Wurzeln, stammt von Cioran: »Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache.« In ihren preisgekrönten Romanen erkundet sie neben den Gefühlswelten ihrer Figuren auch die Herausforderungen, die sich uns durch die Emanzipation und unsere Freiheit als Individuum stellen. Lamia Berrada-Berca setzt sich zudem seit Jahren mit grossem Elan für Frauenrechte ein.

Das Motto Lamia Berrada-Bercas, der Tochter eines Marokkaners und einer Französin mit schottisch-afrikanischen Wurzeln, stammt von Cioran: »Wir wohnen nicht in einem Land, sondern in einer Sprache.« In ihren preisgekrönten Romanen erkundet sie neben den Gefühlswelten ihrer Figuren auch die Herausforderungen, die sich uns durch die Emanzipation und unsere Freiheit als Individuum stellen. Lamia Berrada-Berca setzt sich zudem seit Jahren mit grossem Elan für Frauenrechte ein.

Welt hätte erzählen, erinnern können. Nur eine Rechnung mit Mahnung wegen einer unbezahlten Reparatur einer Trompete bleibt. Bride, die nicht einmal wusste, dass Brooker Trompete spielt, macht sich mit der Rechnung auf die Suche nach Brooker, dem Einzigen in ihrem unruhigen Leben, der ihr zuhörte. Ihren Ex Brooker, den sie wie alles in ihrem Leben instrumentalisierte, zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte, bei dem sie stets das Zentrum blieb, der Stern, um den sich alles drehte. Irgendwie hält Bride ihr Leben stets unter Kontrolle, bis sie mit ihrem Jaguar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gegen einen Baum kracht und nichts mehr so ist, wie es einmal war.

Welt hätte erzählen, erinnern können. Nur eine Rechnung mit Mahnung wegen einer unbezahlten Reparatur einer Trompete bleibt. Bride, die nicht einmal wusste, dass Brooker Trompete spielt, macht sich mit der Rechnung auf die Suche nach Brooker, dem Einzigen in ihrem unruhigen Leben, der ihr zuhörte. Ihren Ex Brooker, den sie wie alles in ihrem Leben instrumentalisierte, zu einem Gegenstand der Unterhaltung machte, bei dem sie stets das Zentrum blieb, der Stern, um den sich alles drehte. Irgendwie hält Bride ihr Leben stets unter Kontrolle, bis sie mit ihrem Jaguar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo gegen einen Baum kracht und nichts mehr so ist, wie es einmal war. Toni Morrison wurde am 18.2.1931 in Lorain, Ohio, USA, als zweites von vier Kindern eines schwarzen Arbeiterehepaares geboren. Erste Erfahrungen mit dem Südstaaten-Rassismus während einer Tournee als Mitglied der Universitätstheatergruppe. 1970 Debüt als Romanautorin. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen u. a «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied» «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und die Essaysammlung «Im Dunkeln spielen» über die Antinomien von weißer und schwarzer Kultur. Sie zählt seit langem zur Garde der bedeutendsten Autoren Amerikas. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.Übersetzt wurde «Gott, hilf dem Kind» von Thomas Piltz, freier Fotograf und Übersetzer.

Toni Morrison wurde am 18.2.1931 in Lorain, Ohio, USA, als zweites von vier Kindern eines schwarzen Arbeiterehepaares geboren. Erste Erfahrungen mit dem Südstaaten-Rassismus während einer Tournee als Mitglied der Universitätstheatergruppe. 1970 Debüt als Romanautorin. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen u. a «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied» «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und die Essaysammlung «Im Dunkeln spielen» über die Antinomien von weißer und schwarzer Kultur. Sie zählt seit langem zur Garde der bedeutendsten Autoren Amerikas. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur.Übersetzt wurde «Gott, hilf dem Kind» von Thomas Piltz, freier Fotograf und Übersetzer.