Hans Joachim Schädlich beweist mit seiner Art des Schreibens, dass sich Literatur durchaus der Schlichtheit, dem (scheinbar) Einfachen verschreiben kann, um Grossartiges zu erzählen. Der Autor erzählt die Geschichte eines Hauses und ihrer Bewohner. Wer im Laufe seines Lebens einmal ein Haus gebaut hat, weiss, wie sehr man dem Irrtum verfallen kann, man baue ein Stück Beständigkeit, vielleicht sogar Ewigkeit.

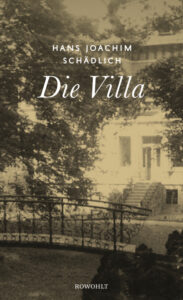

Ein zweiflügliges, schmiedeeisernes Tor, eine leicht geschwungene Auffahrt an einem Springbrunnen vorbei, im Erdgeschoss grosse Räume, Parkett und Stuck, ein Wintergarten, über dem Treppenpodest ins Obergeschoss ein grosses, hohes Bleiglasfenster, ein Turmzimmer. Die Gründerzeitvilla, von einer zu Reichtum gekommenen Familie 1890 gebaut, wird 1940, mitten im grossen Krieg das Zuhause der Familie Kramer. Hans und Elisabeth Kramer und ihre vier Kinder.

Als sie in die Villa einziehen, Vater Kramer längst eingeschriebenes Mitglied der NSDAP, prosperiert das Tausendjährige Reich. Man richtet sich ein für eine glorreiche Zeit. Elisabeth Kramer, die jung gar nicht heiraten wollte und von einer sozialen Aufgabe irgendwo auf der Welt träumte, schob man in eine kaufmännische Lehre und in den sicheren Hafen der Ehe. Auch Hans hätte gerne studiert. Aber da der Vater Drogerien besass und Nachfolgesorgen, war schnell klar, in welche Richtung das Leben verlaufen würde, erst recht mit der Marschrichtung der Partei.

Hans ist kein strammer Nazi, seine Frau Elisabeth noch viel weniger. Aber man richtet sich mit und in den Umständen ein. Der Nationalsozialismus ist Naturgesetz, so wie das generelle Misstrauen, die Judenfeindlichkeit und der logisch scheinende Weg in einen Krieg. Den Kramers geht es schliesslich gut und man ist überzeugt, einer Herrenrasse anzugehören. Man ist erfolgreich, hält sich Gärtner, Kindermädchen, feiert Feste und pflegt Beziehungen zu Parteispitzen. Bis nach der Katastrophe von Stalingrad der Wind zu drehen beginnt, man vorsichtiger wird und vor allem Elisabeth den herannahenden Zusammenbruch erahnt.

Irgendwann reicht das Geld nicht mehr. Man verkauft die Villa, zieht sich ins Obergeschoss zurück. Die Amerikaner fahren mit ihren Jeeps im Ort ein. Es gibt Kaugummis und Zigaretten. Später fällt der Ort in die sowjetische Zone. Der Russe kommt, man muss in eine kleine Mietwohnung umziehen, kann nur das Nötigste mitnehmen.

Hans Joachim Schädlich erzählt wahrscheinlich die Geschichte seiner Familie. Was am Roman des Schriftstellers begeistert, ist aber nicht einmal so sehr die Geschichte der Familie, die durch die Wirren der Zeit gespült wird. Es ist die Geschichte dieses Hauses, mit Selbstbewusstsein gebaut, für Grosses bestimmt. 2008 wird die Villa abgerissen, muss dem Fortschritt weichen. Kurz vor ihrem Abbruch, aus der Villa ist ein Pflegeheim geworden, besucht Elisabet zusammen mit ihrem Sohn noch einmal jenes Haus, das für wenige Jahre, in den Glanzzeiten des Tausendjährigen Reiches, zum Stammhaus einer aufstrebenden Familie hätte werden sollen.

Aber was am Roman Hans Joachim Schädlichs wirklich fasziniert, ist die Lakonie seiner Sprache, seines Erzählens. Er zeichnet mit einem spitzen Stift, malt nicht aus, verliert sich mit keinem Satz. Wo andere mit der grossen Kelle ans Werk gehen, bleibt Hans Joachim Schädlich beim Wesentlichen, hangelt sich am Gerüst durch die Zeit. Umso mehr steigen bei mir selbst die Bilder auf, füllen sich mit Farben, Stimmungen, sogar mit Gerüchen. Hans Joachim Schädlich ist eine Ikone!

Interview mit Hans Joachim Schädlich:

In „Die Villa“ ist die Protagonisten nicht aus Fleisch und Blut, sondern eine Villa in Reichenbach, erbaut in der Gründerzeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Im letzten Kapitel besucht die greise gewordene Frau Kramer noch einmal die Villa, kurz bevor das Gemäuer weichen muss und abgerissen wird. Es ist die Geschichte eines Hauses über mehr als ein Jahrhundert bis in die Neuzeit. Häuser erzählen Geschichten, alte Häuser viele Geschichten. Sie sind die Bühne, die Kulisse, flüstern von Zeiten, die längst vorbei sind. Mauern suggerieren Beständigkeit, beinahe Ewigkeit, zumindest aus menschlicher Sicht. Rückt Geschichte mit fortschreitendem Alter in ein anderes Licht?

Geschichte offenbart sich mit fortschreitendem Alter immer klarer, zumindest aus meiner Sicht.

Kramers, die mitten im letzten Weltkrieg die letzten „grossbürgerlichen“ Bewohner dieser Villa waren, waren das, was die meisten im Tausendjährigen Reich waren; wenn nicht stramme Nazis, dann doch mindestens überzeugt davon, dass Parteizugehörigkeit unverzichtbar ist, erst recht als Unternehmer und Arbeitgeber. Damals die Partei, heute der Glaube an stetes Wirtschaftswachstum und Konformismus?

Es bedarf wohl der Kompetenz vom Soziologen, Wirtschaftsfachleuten und Historikern, um Ihre Frage zu erörtern.

Ich bemerke zumindest, dass man es damals und heute mit grundsätzlich verschiedenen Bedingungen zu tun hat. Damals herrschte die Nazidiktatur in Deutschland und seit den vierziger Jahren in fast ganz Europa. Heute gibt es in einem freien Europa gemeinsame, regulierende Behörden (EU).

Ihre Sprache ist glasklar, ihre Sprache Programm. Sie hat nichts Verschwenderisches, ihre Sätze mäandern nicht um ihrer selbst willen. Sie bauen mit ihren Sätzen keine dicken Mauern, keine tiefen Keller. Aber ein filigranes, fast durchscheinendes Gefüge, das in die Höhe strebt. Kurze Kapitel, jedes wie ein Bild. Sie erklären nicht, deuten und ergründen nie. Alles liegt bei mir, dem Leser. Was ist bei ihrem Schreiben oberste Maxime?

Ein poetisches Prinzip meiner Schreibarbeit besteht darin, Denkräume für die Phantasie des Lesers zu schaffen. Manche nennen das lakonischen Stil. Das Mittel des lakonischen Stils ist – informationstheoretisch gesprochen – die Reduktion redundanter Ausdruckselemente.

Ein anderes Prinzip ist bei historischen Stoffen die geschichtliche Präzision. Die umfangreichsten Recherchen habe ich wohl für meinen Roman „Tallhover“ betrieben. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte z.B. für das Kapitel über Lenins Reise im April 1917 aus der Schweiz über Deutschland, Schweden, Finnland nach Petrograd keine präzisen Daten ermittelt, dann hätten Leser, die das nachprüfen können, vielleicht gemeint, das Ganze stimme gar nicht. Diese Reise gewann aber welthistorische Bedeutung. Aus der historischen Präzision folgt die Glaubwürdigkeit des Textes.

So wie die Denkmalschutzbehörde am Schluss, kurz vor Abbruch der Villa „für die Nachwelt“ eine photogrammetrische Erfassung der Liegenschaft vornimmt, hält man bei der Beerdigung einen Nachruf am Sarg des Verstorbenen. Ein paar Eckdaten, ein paar Geschichten. Sie setzen dem Haus, den Menschen, die darin wohnten ein Denkmal, aber ohne mahnenden Finger: „Denk mal!“ Wo lag der Anfang ihres Buches auf dem man die Bezeichnung „Roman“ vergeblich sucht?

Der Anfang des Buches lag in dem Wunsch begründet, die Villa und ihre Bewohner – eine deutsche bürgerliche Familie in den dreissiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts – in einer Kombination aus Fakten und Fiktion gleichnishaft zu verknüpfen, exemplarisch für Aufstieg und Niedergang.

Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den Sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?

Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den Sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?

Ich habe in letzter Zeit Daniil Charms, der mit bürgerlichem Namen Daniil Juvacev hiess, für mich entdeckt. Er ist 1942, im Alter von 37 Jahren, in einem sowjetischen Gefängnis in Leningrad verhungert. Seine Arbeiten wurden in der Sowjetunion erst in den Zeiten der Perestroika gedruckt. Peter Urban, der große Cechov-Übersetzer, hat als erster „Charms“ ins Deutsche übersetzt. Im Galiani Verlag ist von 2010 – 2011 eine vierbändige „Charms“-Ausgabe erschienen.

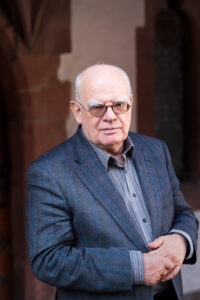

Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u. a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.

Rezension von «Felix und Felka» von Hans Joachim Schädlich auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Jürgen Bauer

Victor Jestin, 1994 geboren, verbrachte seine Kindheit in Nantes und studierte anschließend am Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle in Paris, wo er heute auch lebt. «Hitze» ist sein Romandebüt.

Victor Jestin, 1994 geboren, verbrachte seine Kindheit in Nantes und studierte anschließend am Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle in Paris, wo er heute auch lebt. «Hitze» ist sein Romandebüt.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.

«Aussicht gerahmt», «Ausser Saison», «Kartenhaus», «Vogel flieg», «Luftwurzeln», «Muschelgarten», «Tresorschatten», «Augenweiden», «Rauchrichter», «Schneefessel», «Von Zeit zu Zeit klingt ein Fisch»… Das sind nur einige ihrer Bücher aus einem langen Schriftstellerinnenleben. Buchtitel, die selbst eine Geschichte erzählen. Von einer Frau, die sich nicht einfach in eine Schublade einordnen lässt, die in einem halben Jahrhundert Schriftstellerei einen ganz eigenen Schreiber-Kosmos schuf, der von starken Frauen erzählt. Einer starken Frau wie sie selbst, die sich durch nichts entmutigen lässt, selbst wenn ihr Stammverlag durch Umstrukturierungen mehr als einmal den Anschein machte, ihr die Treue zu kündigen. Selbst wenn ihr die grossen Literaturpreise vorenthalten blieben, obwohl einige ihrer frühen Romane, allen voran «Schneefessel» zu den Perlen der Schweizer Literatur gehören.

«Aussicht gerahmt», «Ausser Saison», «Kartenhaus», «Vogel flieg», «Luftwurzeln», «Muschelgarten», «Tresorschatten», «Augenweiden», «Rauchrichter», «Schneefessel», «Von Zeit zu Zeit klingt ein Fisch»… Das sind nur einige ihrer Bücher aus einem langen Schriftstellerinnenleben. Buchtitel, die selbst eine Geschichte erzählen. Von einer Frau, die sich nicht einfach in eine Schublade einordnen lässt, die in einem halben Jahrhundert Schriftstellerei einen ganz eigenen Schreiber-Kosmos schuf, der von starken Frauen erzählt. Einer starken Frau wie sie selbst, die sich durch nichts entmutigen lässt, selbst wenn ihr Stammverlag durch Umstrukturierungen mehr als einmal den Anschein machte, ihr die Treue zu kündigen. Selbst wenn ihr die grossen Literaturpreise vorenthalten blieben, obwohl einige ihrer frühen Romane, allen voran «Schneefessel» zu den Perlen der Schweizer Literatur gehören. Margrit Schriber wurde 1939 als Tochter eines Wunderheilers in Luzern geboren. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

Margrit Schriber wurde 1939 als Tochter eines Wunderheilers in Luzern geboren. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

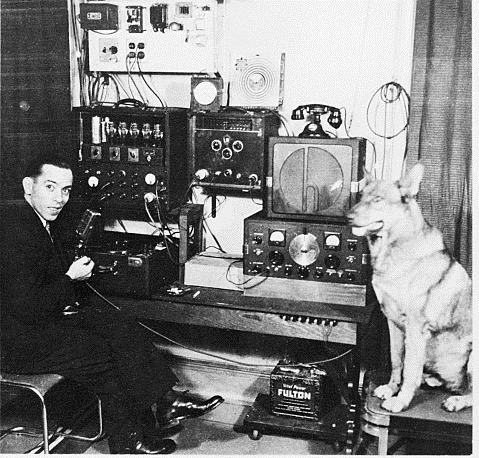

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane, zuletzt «Der kleine Rest des Todes» (2012) und «Die endlose Stadt» (2015). Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb. 2016 erhielt Ulla Lenze für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Für ihren neuen Roman «Der Empfänger» hat sie die Lebensgeschichte ihres Grossonkels fiktional verarbeitet. Ulla Lenze lebt in Berlin.

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane, zuletzt «Der kleine Rest des Todes» (2012) und «Die endlose Stadt» (2015). Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb. 2016 erhielt Ulla Lenze für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Für ihren neuen Roman «Der Empfänger» hat sie die Lebensgeschichte ihres Grossonkels fiktional verarbeitet. Ulla Lenze lebt in Berlin.