„Auch die Toten“ von Juan Gómez Bárcena ist keine leichte Kost. Aber wer sich an das Monument traut, taucht ein in einen Spiegelsaal der Geschichte. Ein Söldner macht sich auf eine Reise durch Raum und Zeit. „Auch die Toten“ ist ein Tripp durch die Menschheitsgeschichte der letzten 500 Jahre, eine Zeit, die nicht viel Gutes verspricht.

Manchmal werde ich gefragt, was es denn ausmache, dass mir ein Buch mehr als bloss gefällt. Keine leichte Frage, denn es sind bei weitem keine objektiven Parameter, die entscheiden, wie heftig mein literarisches Schwingungsmessgerät nach rechts ausschlägt. Aber ein Kriterium ist mit Sicherheit das der Überraschung. Und „Auch die Toten“ von Juan Gómez Bárcena hat mich so sehr überrascht, dass ich nach der Lektüre eine ganze Weile brauchte, um meine Eindrücke sammeln zu können, um das Buch nicht nur materiell zur Seite legen zu können. „Auch die Toten“ hat etwas Einmaliges, Singuläres. Da schrieb sich einer in einen Rausch, der auf mich übergeht. Ein Fest der Sinne, der Überraschungen, ein Buch, das man eigentlich sofort ein zweites Mal lesen sollte, um all die kleinen und grossen Geschichten, die es birgt, in ihrer Mächtigkeit mit- und nacherleben zu können.

Juan hat eigentlich ausgedient und führt mit seiner Frau eine kleine, ärmliche Schenke irgendwo in Mexiko. Juan war Söldner in den Diensten des spanischen Königs, kämpfte gegen die Azteken, brachte die „Neue Welt“ auf den Kontinent der Wilden, vor einem halben Jahrtausend. Er hat Blut an seinen Händen und will eigentlich nur seine wohl verdiente Ruhe haben.

Eines Tages erscheinen zwei Gesandte in seiner Schenke und fordern Juan auf, gegen fürstliche Bezahlung einen Indio zu suchen und an die Besatzer auszuliefern, einen Mann, den man verantwortlich macht für Auflehnung und Gegenwehr. Einen Mann, den man wie ihn Juan nennt. Man würde ihm bei seiner Rückkehr noch weiteres Gold aushändigen, wenn er diesen Juan und das Buch, das es stets mit sich trägt, ausliefere. Juan erliegt den Verlockungen des Goldes und macht sich auf die Suche nach Juan. Eine Reise, die ein paar wenige Wochen hätte dauern sollen, eine Suche, die den Jäger Juan wie den Gejagten Juan zu einem ewig Jagenden und ewig Gejagten machen. Eine Reise nicht nur quer durch einen Kontinent, der mit der Eroberung durch fremde Mächte zu einem Sumpf aus Krankheit, Gier, Gewalt und Entfremdung wird. Eine Reise durch die Zeit, vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Durch Wüsten aus Sand, Tod, Verlorenheit, durch Wüsten aus Leere, Verblendung und Abweisung.

„Auch die Toten“ ist die Geschichte einer nicht enden wollenden Reise durch die Zeit. Das, was als Menschenjagd beginnt, ist die endlose Suche nach einem sich wandelnden Geist, einem unfassbaren Phantom, das sich hinter Masken zu verbergen weiss, die sich dauernd wandeln, denen man aufsitzt und verfällt, denen man zujubelt oder die man hasst. Es ist die Jagd nach dem Bösen, das aber nur aus der jeweiligen Perspektive böse erscheint. Es ist die Ernüchterung darüber, dass es weder das rein Gute wie das rein Böse gibt. Dass sich beides mehrdeutig wandeln kann, dass beides unfassbar bleibt.

Je länger die Reise des Jägers dauert, je mehr er über den Gejagten erfährt, desto grösser wird die Distanz, desto undeutlicher die Kontur eines Mannes, der in Wirklichkeit unfassbar ist und bleibt. Juan der Jäger macht sich auf einen langen Weg durch die Jahrhunderte, durch Krankheiten, Pest, Sklaverei, Kriege – auch die Hölle. Juan, der Gejagte, wandelt sich, ist nie der, der er scheint, blendet und täuscht, spaltet und zerreisst, gibt und nimmt.

„Auch die Toten“ ist ein Höllentripp eines Verlorenen entlang der Spuren, die eine halbes Jahrhundert der Kolonialisierung des „Westens“ jenen ewig fernen Kontinent blutrot einfärbt, bis in die Gegenwart hinein. Was an dem Roman beeindruckt, ist neben seiner Sprachgewalt (Wie sehr der Begriff hier passt.) die Vielfalt an Figuren und deren Geschichten. Ich reise an der Seite dieses ewig Suchenden durch die Zeit und lerne Menschen und Schicksale kennen, die sich wie eine lange Kette aneinanderhängen, Binnengeschichten, die zeigen, wie sehr sich der Mensch in seiner jeweiligen Zeit verstrickt, wie sehr er sich blenden lässt, wie der stete Kampf ums Überleben das Mass an Schrecken nie schwinden lässt. „Auch die Toten“ ist ein literarisches Monument, ein gigantisches Sittenbild menschlicher Unvollkommenheit, ein düsteres Fresko über ein verlorenes Paradies.

Juan Gómez Bárcena, in Santander, Spanien geboren, studierte Geschichte und Literaturwissenschaften in Madrid. Sein Band mit Erzählungen «Los que duermen» (Die, die schlafen) wurde 2012 von der spanischen Zeitschrift «El Cultural» als eines der besten Debüts des Jahres ausgezeichnet. Er ist Herausgeber einer Anthologie mit Texten spanischer Autoren unter dreissig. Er lebt als Schriftsteller und Dozent für Kreatives Schreiben in Madrid.

Matthias Strobel, geboren 1967, übersetzt aus dem Spanischen und Englischen, u.a. Alfredo Bryce Echenique, Federico Axat und Daniel Griffin. 2014 wurde er mit dem Europäischen Übersetzerpreis Offenburg ausgezeichnet (Förderpreis), 2017 gehörte er mit einer Übersetzung von Alberto Barrera Tyszka zu den Finalisten des Internationalen Literaturpreises. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.

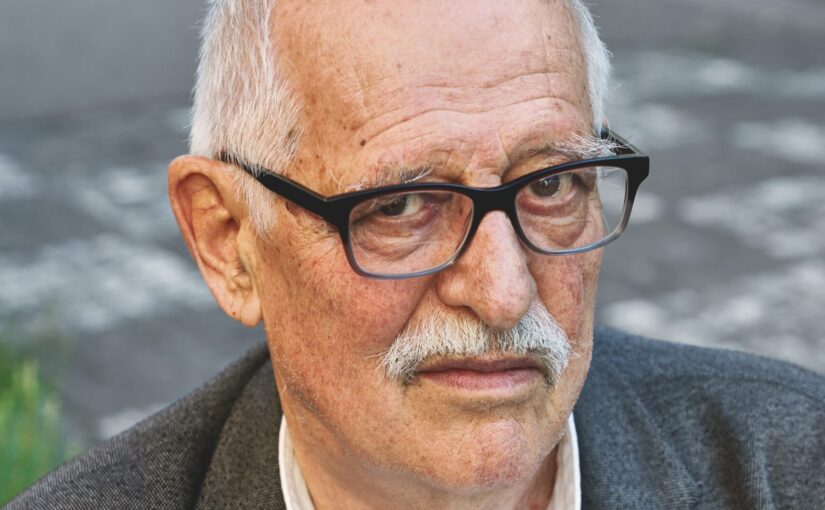

Beitragsbild © Isabel Wagemann