Die japanische Schriftstellerin Yōko Ogawa erschafft Welten von schimmernder Zeitlosigkeit. Ihr 2000 in Japan erschienener Roman „Das Museum der Stille“ erzählt in leicht entrückten Bildern von einem Museum der Erinnerungen, von einem vergessenen Ort, einer Frau, die sich im Sterben gegen die Auslöschung stemmt.

Was wir in einem Leben an Dingen mit uns herumtragen, was an Material unsere Wohnungen füllt und als Zierrat das Regal dort, die Ablage hier, ist eigentlich nur immer ein Musuem unseres eigenen Lebens, die Spur, die sich hinter dem Sein durchs Leben zieht. All die Dinge, ob wertlos oder Rarität, erzählen Geschichte und Geschichten. Meistens nur zu Lebzeiten ihrer BesitzerInnen. Das merken wir schmerzhaft dann, wenn wir die Wohnungen Verstorbener zu räumen haben und Dinge mit einem Mal ihre Geschichte verlieren – und nicht zuletzt ihren Wert.

In „Das Museum der Stille“ wird ein junger Mann in einen kleinen Ort weitab berufen, um unter Anleitung einer alten, eigenwilligen und launenhaften Dame ein Museum der besonderen Art einzurichten. Eine Sammlung aus lauter Dingen Verstorbener jenes Ortes. Dinge, zu denen die alte Frau Geschichten zu erzählen weiss, sehr oft banale oder vergängliche Überbleibsel von ganz unterschiedlichen Biographien, die sie über die Jahrzehnte sammelte, wenn auch der Akt der Beschaffung mehr an Diebstahl erinnert. Die Frau spürt sehr wohl, dass ihre Zeit langsam einem Ende zugeht und das, was sie über ein ganzes Leben als Idee mit sich herumtrug, Gestalt annehmen muss, wenn all das Gesammelte seine Geschichten, die gespeicherte Erinnerung nicht verlieren soll.

Der junge Mann soll mit Hilfe der Tochter der alten Frau sämliche Objekte, die wild durcheinander in der grossen Villa der alten Frau lagern, katalogisieren, fotographieren, restaurieren und mit den Erinnerungen der alten Frau zu einem Museum gegen die Vergänglichkeit aufbereiten. Ein Ansinnen, das den jungen Mann zuerst befremdet, zumal er sich an seiner neuen Arbeitsstelle, wo er auch wohnt und zusammen mit dem Gärtnerehepaar und der Tochter stille und wenig abwechslungsreiche Tage erlebt, irgendwie unwohl fühlt, seltsam getrennt von der Welt, aus der er kam. Einzige Verbindung zur Aussenwelt sind die Briefe an seinen Bruder. Einzige Erinnerungen, die er selbst mit sich herumträgt; ein Mikroskop seines Bruders und das Tagebuch der Anne Frank, aus dem ihm seine Mutter vorlas, als sie noch lebte. Materialisierte Erinnerungen.

Doch eines Tages erschüttert ein Bombenanschlag den kleinen Ort in den Bergen und bald darauf eine Reihe seltsamer Verbrechen, in die sich der junge Mann unfreiwillig verstrickt fühlt, da er es ist, der immer wieder im Auftrag der alten Frau, einem Auftrag, der immer mehr zur eigenen Selbstverständlichkeit wird, in die Wohnung von Verstorbenen steigt, um etwas von dem zu „retten“, was die Verstorbenen ausmachte; das Skalpell eines Arztes, eine Schreibmaschinenseite einer Wahrsagerin, das Glasauge eines Organisten. So realistisch die baldige Eröffung des Museums der Stille näherrückt, so absehbarer wird das drohened Ende der alten Frau und das Ende seiner Zeit in jenem Dorf, in dem er all die Monate ein Fremdling geblieben war.

Der Roman erinnert an die seltsam eigenartigen Filme von Wes Anderson, die Szenerie an einen in sich geschlossenen Kosmos von kafkaesken Zügen. So wie sich der junge Mann mit jedem Objekt, dass er durch die Zusammenführung von Materie und Geschichte zu etwas Eigenem macht, so geht es mir als Leser. Da ist nicht nur diese selsame Geschichte, die bis zur letzten Seite geheimnisvoll bleibt, da ist auch ein Personal, das durch Seltsamkeiten Schatten wirft. Schweigende Mönche aus einem Kloster auf der anderen Seite eines Sees. Ein Gärtner, der Messer um Messer fertigt. Eine alte, schrullige Frau in einer riesigen, labyrinthischen Villa. „Das Museum der Stille“ ist ein Roman von mitreissender Spannung, wie ein zenbuddhistischer Garten, der das menschliche Grauen miteinschliesst.

Yōko Ogawa, geboren 1962, gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Akutagawa-Preis und dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman «Das Geheimnis der Eulerschen Formel» erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Mit der englischsprachigen Ausgabe des Romans «Insel der verlorenen Erinnerung» wurde Yōko Ogawa für den National Book Award und den International Booker Prize nominiert. Sie lebt mit ihrer Familie in der Provinz Hyogo.

Ursula Gräfe hat Japanologie, Anglistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main studiert. Seit 1989 arbeitet sie als Literaturübersetzerin aus dem Japanischen und Englischen und hat neben zahlreichen Werken Haruki Murakamis auch Sayaka Murata und Yukiko Motoya ins Deutsche übertragen.

Kimiko Nakayama-Ziegler ist eine literarische Übersetzerin und Universitätsdozentin. Anfang der 2000er bis Mitte der 2010er Jahre übersetzte sie, zusammen mit Ursula Gräfe zahlreiche Texte der zeitgenössischen japanischen Literatur, meist von Yōko Ogawa und Hiromi Kawakami ins Deutsche.

Yōko Ogawa «Augenblicke in Bernstein», Rezension auf literaturblatt.ch

Yōko Ogawa «Zärtliche Klagen», Rezension auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © privat

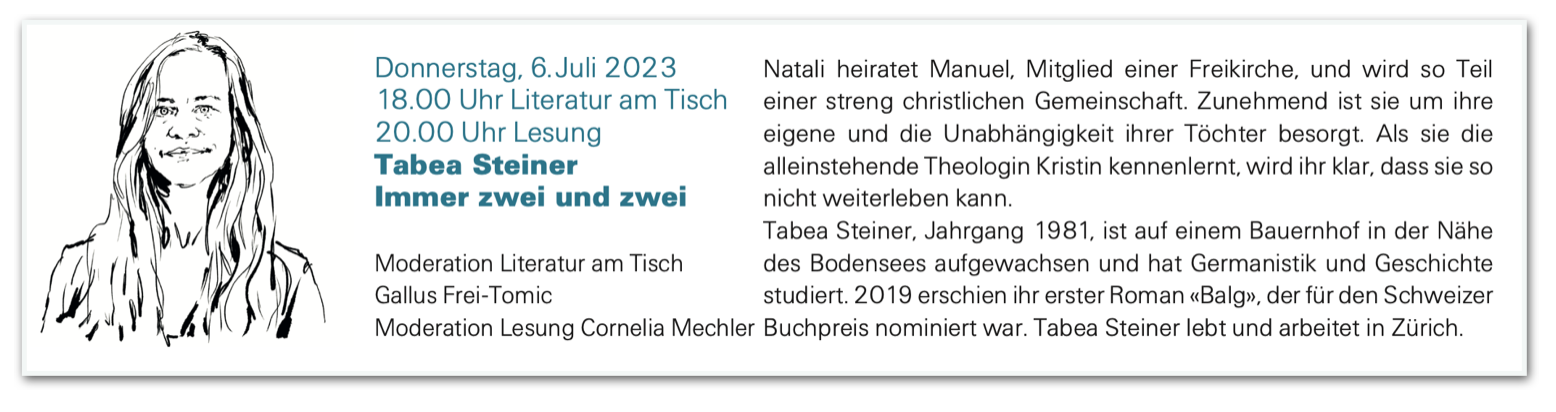

Gastrezension von

Gastrezension von