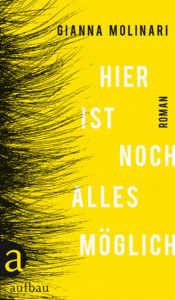

Eine Fabrik, deren Maschinen immer mehr stillstehen. Eine junge Frau, die sich als Nachtwächterin einstellen lässt. Ein Chef, der den Wolf auf dem Firmengelände vermutet. Ein Kantinenkoch mit einem Gewehr auf dem Rücken und Fallgruben auf dem Fabriksgelände, mit denen man hofft, den Wolf zu fangen.

«Hier ist noch alles möglich» – nicht nur Titel von Gianna Molinaris Debütroman, sondern Programm eines ganzen Buches. Die junge Frau, die sich als Nachtwächterin in einer Fabrik in der Verpackungsindustrie einstellen lässt, arbeitete zuvor in einer Bibliothek. Von dort ging sie weg, weil Arbeit nicht aus Sortieren von Büchern bestehen konnte. Aber auch die Nachtwache in der Frühschicht, zusammen mit Clemens, ist bloss Übergang, zeitlich befristet. Alles ist möglich. Die junge Frau erreicht, dass sie ihr Wohnquartier direkt über dem Überwachungsraum mit den Bildschirmen einrichten kann; ein Bett, ein Stuhl. Alles ist möglich. Man glaubt, dass sich ein Wolf an die Essensreste aus der fabrikeigenen Kantine hermacht, dass das wilde Tier damit zu nahe an den Innenbereich des Fabrikgeländes kommt und damit die Sicherheit gefährdet. Alles wartet auf Zeichen des Wolfes, auf die Sichtung des Tieres, lenkt ab von der Tatsache, dass hier eine Fabrik seine Maschinen gänzlich stilllegen wird und Menschen nach und nach ihre Arbeit verlieren. Man hofft auf den Wolf. Man hofft auf eine gute Wende in den Verhandlungen des umtriebigen Chefs. Alles ist möglich. In der Nähe des Fabrikgeländes ist ein Flughafen. Kein grosser, aber ein Tor zur Welt. Und nicht weit vom Fabriksgelände fiel ein Mann vom Himmel, wurde Tage später gefunden, ein Schwarzer, ein Flüchtling, wahrscheinlich aus dem Fahrwerkschacht eines Flugzeugs gefallen. Alles ist möglich. Ein Mann ohne Identität, erfroren oder an Sauerstoffmangel gestorben. Alles ist möglich.

«Ich zweifle daran, dass die Sicherheit, in der ich lebe, der Realität entspricht. Ich sehne mich nach Unsicherheit, nach mehr Echtheit vielleicht, nach Wirklichkeit. Ich möchte unterscheiden können, was wichtig ist und was nicht. Ich möchte Teil einer Geschichte sein oder vieler Geschichten zugleich.»

Gianna Molinaris eigenwilliger Roman liest sich wie ein Kammerstück, spärlich möbliert, mit wenig Personal. Wenig ist eindeutig, vieles ist mehrdeutig. Die L-förmige Fabrik Metapher für eine Welt im  Umbruch. Die Angst vor dem Wolf als Angst vor der Ungewissheit, der Unberechenbarkeit, dem Wilden, den Träumen. Clemens und die junge Frau, die beiden Nachtwächter sitzen in ihrem Überwachungsraum mit all den Bildschirmen wie in einem Cockpit eines Raumschiffs. Man sucht nach dem Feind, dem Fremden, während nicht weit von der Fabrik ein junger Mann vom Himmel fällt, beobachtet von einem Jäger, der seiner Beobachtung aber erst dann traut, nachdem die Zeitung von dem Vorfall berichtet.

Umbruch. Die Angst vor dem Wolf als Angst vor der Ungewissheit, der Unberechenbarkeit, dem Wilden, den Träumen. Clemens und die junge Frau, die beiden Nachtwächter sitzen in ihrem Überwachungsraum mit all den Bildschirmen wie in einem Cockpit eines Raumschiffs. Man sucht nach dem Feind, dem Fremden, während nicht weit von der Fabrik ein junger Mann vom Himmel fällt, beobachtet von einem Jäger, der seiner Beobachtung aber erst dann traut, nachdem die Zeitung von dem Vorfall berichtet.

Und dann spitzt sich auch noch die Situation in der Fabrik zu, nachdem die junge Nachtwächterin von der übrig gebliebenen Belegschaft mehr als eigenartig gemustert wird, nachdem im Ort, nicht weit von der Fabrik, nach einem Banküberfall, Phantombilder der Polizei auftauchen, die dem Gesicht der jungen Frau ähneln. Alles ist möglich.

Ein Buch, das von skurrilen Ideen und Einfällen lebt. Ein Buch, das inhaltlich und stilistisch aus der Reihe tanzt. Ein Buch mit Wortschöpfungen und Szenen, die ans Theater mehr erinnern als an die Wirklichkeit. Eine irgendwie entmenschte Welt, eine posthumane Welt, nicht dystopisch, aber so als hätte sich die Masse der Menschen bereits «verabschiedet». Ein Buch, das auf erfrischende Art und Weise ratlos macht. Ein Abenteuer!

Ein kleines Interview mit Gianna Molinari:

Die junge Nachtwächterin führt ein Universal-General-Lexikon, in dem sie fortlaufend neue Einträge hineinschreibt oder solche ergänzt. Ein Lexikon, das ihre Welt erklären soll. Ein Tagebuch wäre naheliegend, ein Universal-General-Lexikon so seltsam wie vieles in ihrem Roman. Wie kamen sie auf die Idee?

Ein Lexikon ist ein Instrument, um die Welt in wenigen Worten zu fassen, mittels Sprache die Welt zu definieren. Auch die Ich-Erzählerin versucht ihre Umgebung zu fassen, zu erfassen, zu ordnen. Diesem Ordnungswunsch kann sie im Ergänzen und Weiterführen des Lexikons nachgehen. Auch ist das Lexikon, im Gegensatz zum Tagebuch, das linear verläuft, vielmehr in einer Netzstruktur gebaut. Innerhalb dieses Netzes sind Bezüge und Verweise möglich. Dies entspricht sehr der Welt in diesem Roman. Auch ist der Kontrast der Lexikonsprache zur literarischen Sprache interessant. Die Sprache des Lexikons, die Fakten zusammenführt und keine Vermutungen anstellt im Gegensatz zur literarischen Sprache, die Fragen stellen kann, die Vermutungen äussert, Möglichkeiten aufzeigt, die vor allem auch die Fiktion bedienen kann. Das ist dem Lexikon, so wie wir es kennen, fremd.

Während sich ihre Protagonistin nach Unsicherheit sehnt, wird sie zur Sicherheit in und um die Fabrik eingestellt. Nichts will der Mensch heute mehr als Sicherheit. Vor nichts fürchtet er sich mehr als vor der Unsicherheit. Dem bösen Wolf der Gegenwart. Wo stehen sie?

Mir stellt sich die Frage, wer über das Gefühl von Unsicherheit und Sicherheit entscheidet. Das Gefühl der Unsicherheit wird oft von aussen hergestellt und verinnerlicht sich zu einem Gefühl der Angst. Die Frage stellt sich: Ist der Wolf tatsächlich die Unsicherheit, oder ist er nicht vielmehr derjenige, der uns über unser Gefühl der Unsicherheit nachdenken und uns unser Sicherheitsbedürfnis hinterfragen lässt? Der Wolf an sich ist ja nicht gefährlich. Er wird zu einer Bedrohung gemacht. Der Wunsch nach Sicherheit führt dazu, dass wir Grenzen aufbauen, (Fabrik)Zäune ziehen. Sperren wir damit die Bedrohung aus, oder sperren wir uns selber ein?

Lose, ein Mann, der einst in der Fabrik arbeitete und als Jäger den Mann vom Himmel fallen sah, sammelt in einer Mappe alles über diesen jungen Mann (eine tatsächliche Geschichte, die im Mai 2010 durch die Presse ging). Ein Jäger, der zum Sammler wird! Im Nachwort zum Roman erzählen sie von der Inspiration dieser Geschichte, die vom Schriftsteller Christoph Keller zu einer Radiogeschichte wurde. Da ist eine junge Frau, eine Fabrik, ein Wolf und ein Mann, der vom Himmel fiel. Eine besondere Konstellation für einen Roman. Fügten sich diese Bausteine leicht zusammen?

Die Bausteine zusammenzubringen war zu Beginn nicht einfach. Der Text ist lange gewuchert und dann durch viele Streichungs- und Komprimierungsphasen gegangen. Der Prozess des Verdichtens führt den Text und somit auch die Bauteile zusammen. Die Konstellation mag besonders scheinen, die einzelnen Teile haben für mich aber sehr viel miteinander zu tun. Hier greift wiederum der Netzgedanke. Die Literatur vermag gegensätzlichste Dinge in einen Bezug zueinander zu stellen, vermag sie in einem einzigen Satz nebeneinander zu bringen. Das ist das Schöne an der Literatur, dass sie das kann.

So wie der Wolf eine ganze Fabrik und ihre Belegschaft vom eigentlichen ablenkt, braucht die Gesellschaft Dinge, Geschichten, um vom wirklich Wichtigen abzulenken. Lenken sie ab oder zeigen sie auf?

Ablenken und Aufzeigen sind in diesem Roman keine Gegensatzpaare. Sie gehen Hand in Hand. Einerseits sucht die Ich-Erzählerin in den Geschichten Zuflucht, sie geht ihnen nach und möchte Teil von ihnen sein. Andererseits haben Geschichten auch die Fähigkeit, Dinge sichtbar zu machen, die davor unsichtbar waren, Zusammenhänge herzustellen, aufzuzeigen. So ist es auch beim Wolf: Ich denke nicht, dass der Wolf eine Ablenkung ist. Vielmehr ist er ein Element, das, obwohl er selber fast unsichtbar bleibt, Dinge sichtbar macht und aufzeigt.

Das Buch ist illustriert. Zeichnungen aus dem Universal-General-Lexikon der jungen Nachtwächterin. Zudem sind in den Roman zwei Fotofolgen eingefügt, ganzseitige Fotos, die nicht erklären, aber wie Kulissen das Leseerlebnis verstärken. War das schwierig, den Verlag für ein solches Experiment zu gewinnen?

Die Skizzen und Fotografien waren von Beginn weg wichtige Bestandteile des Romans. Wie der Text sind auch die Bilder durch einen Lektoratsprozess gelaufen. Im Gespräch mit meiner Lektorin Sarah Iwanowski stellten sich Fragen wie: Wo braucht es Kürzungen, was erzählen die Bilder, wo erzählen sie zu viel oder zu wenig? Der Verlag stand immer hinter dem Verwenden des Bildmaterials.

Ich danke Gianna Molinari für das spannende Interview.

Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Sie war Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2012 am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt im selben Jahr den Preis sowie den Publikumspreis des 17. MDR-Literaturwettbewerbs. Bei den „Tagen der deutschen Literatur“ 2017 in Klagenfurt wurde sie für einen Auszug aus ihrem Debüt „Hier ist noch alles möglich“ mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.

Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Sie war Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2012 am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt im selben Jahr den Preis sowie den Publikumspreis des 17. MDR-Literaturwettbewerbs. Bei den „Tagen der deutschen Literatur“ 2017 in Klagenfurt wurde sie für einen Auszug aus ihrem Debüt „Hier ist noch alles möglich“ mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.

Buchpremiere: Gianna Molinari liest erstmals in Zürich aus ihrem Debütroman «Hier ist noch alles möglich» am 28.08.2018, Beginn: 19.00, Sphères, Hardturmstrasse 66, 8005 Zürich. Der Eintritt ist frei!

Die Landschaft, die Felder, die Keller und Häuser ertrinken im trüben Wasser des Flusses. Das Mädchen ist überflutet von Gefühlen, der Heftigkeit der Erkenntnis, dass sich nichts nach ihren Vorstellungen richtet. So sehr das Wasser das Dasein der Grossmutter, der Familie bedroht, so sehr kann das Mädchen alles ausserhalb ihrer Gedankenwelt ausblenden. Die Grossmutter suhlt sich in ihrer Angst vor dem Verhungern, in Schreckensszenarien, das Mädchen in der Angst, vom Verliebtsein allein nicht satt zu werden.

Die Landschaft, die Felder, die Keller und Häuser ertrinken im trüben Wasser des Flusses. Das Mädchen ist überflutet von Gefühlen, der Heftigkeit der Erkenntnis, dass sich nichts nach ihren Vorstellungen richtet. So sehr das Wasser das Dasein der Grossmutter, der Familie bedroht, so sehr kann das Mädchen alles ausserhalb ihrer Gedankenwelt ausblenden. Die Grossmutter suhlt sich in ihrer Angst vor dem Verhungern, in Schreckensszenarien, das Mädchen in der Angst, vom Verliebtsein allein nicht satt zu werden. Tanja Maljartschuk, geboren 1983 in Iwano-Frankiwsk/Ukraine, arbeitete einige Jahre als Fernsehjournalistin in Kiew. Seit 2011 lebt sie in Wien. 2015 war sie Ranitz-Stipendiatin in Ottensheim. Letzte Veröffentlichungen: 2009 erschien ihr erster Erzählband „Neunprozentiger Haushaltsessig“, 2013 der Roman „Biografie eines zufälligen Wunders“ (beide Residenz Verlag) und 2015 der Erzählband „Von Hasen und anderen Europäern“ (Edition Fototapeta).

Tanja Maljartschuk, geboren 1983 in Iwano-Frankiwsk/Ukraine, arbeitete einige Jahre als Fernsehjournalistin in Kiew. Seit 2011 lebt sie in Wien. 2015 war sie Ranitz-Stipendiatin in Ottensheim. Letzte Veröffentlichungen: 2009 erschien ihr erster Erzählband „Neunprozentiger Haushaltsessig“, 2013 der Roman „Biografie eines zufälligen Wunders“ (beide Residenz Verlag) und 2015 der Erzählband „Von Hasen und anderen Europäern“ (Edition Fototapeta).

das er im Supermarkt verdient, die Familie über Wasser halten kann. Eine Familie, die vom Hass auf Mutter und Ex zusammengehalten wird. Von einem Hass, der immer wieder vom Vater geschürt wird. Ein Hass, der die Brüder bei der Kampfscheidung die Mutter mit Falschaussagen um das Sorgerecht brachte. Ein Hass, der alles zerstören sollte, was die beiden Brüder zurück zur Mutter bringen könnte. Hass geschürt von einem Vater, der mit seinen Jungs alles hinter sich zurücklässt, von zuhause aus zu arbeiten versucht und nicht davon zurückschreckt, seine Söhne für alles Mögliche und Unmögliche zu instrumentalisieren.

das er im Supermarkt verdient, die Familie über Wasser halten kann. Eine Familie, die vom Hass auf Mutter und Ex zusammengehalten wird. Von einem Hass, der immer wieder vom Vater geschürt wird. Ein Hass, der die Brüder bei der Kampfscheidung die Mutter mit Falschaussagen um das Sorgerecht brachte. Ein Hass, der alles zerstören sollte, was die beiden Brüder zurück zur Mutter bringen könnte. Hass geschürt von einem Vater, der mit seinen Jungs alles hinter sich zurücklässt, von zuhause aus zu arbeiten versucht und nicht davon zurückschreckt, seine Söhne für alles Mögliche und Unmögliche zu instrumentalisieren.

Umbruch. Die Angst vor dem Wolf als Angst vor der Ungewissheit, der Unberechenbarkeit, dem Wilden, den Träumen. Clemens und die junge Frau, die beiden Nachtwächter sitzen in ihrem Überwachungsraum mit all den Bildschirmen wie in einem Cockpit eines Raumschiffs. Man sucht nach dem Feind, dem Fremden, während nicht weit von der Fabrik ein junger Mann vom Himmel fällt, beobachtet von einem Jäger, der seiner Beobachtung aber erst dann traut, nachdem die Zeitung von dem Vorfall berichtet.

Umbruch. Die Angst vor dem Wolf als Angst vor der Ungewissheit, der Unberechenbarkeit, dem Wilden, den Träumen. Clemens und die junge Frau, die beiden Nachtwächter sitzen in ihrem Überwachungsraum mit all den Bildschirmen wie in einem Cockpit eines Raumschiffs. Man sucht nach dem Feind, dem Fremden, während nicht weit von der Fabrik ein junger Mann vom Himmel fällt, beobachtet von einem Jäger, der seiner Beobachtung aber erst dann traut, nachdem die Zeitung von dem Vorfall berichtet. Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Sie war Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2012 am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt im selben Jahr den Preis sowie den Publikumspreis des 17. MDR-Literaturwettbewerbs. Bei den „Tagen der deutschen Literatur“ 2017 in Klagenfurt wurde sie für einen Auszug aus ihrem Debüt „Hier ist noch alles möglich“ mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.

Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Sie war Stipendiatin der Autorenwerkstatt Prosa 2012 am Literarischen Colloquium Berlin und erhielt im selben Jahr den Preis sowie den Publikumspreis des 17. MDR-Literaturwettbewerbs. Bei den „Tagen der deutschen Literatur“ 2017 in Klagenfurt wurde sie für einen Auszug aus ihrem Debüt „Hier ist noch alles möglich“ mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet.

dass sie letztlich nur auf sich selbst bauen kann. Da hilft niemand, weder der Stiefvater, der an fünf Tagen der Musterflüchtling ist und an den Wochenenden im Alkohol ertrinkt, noch die Mutter, die sich an ihren Traum klammert, dass Kultur die Völker verbinde. Weder die Grossmutter, die schwerhörig auf einem Stuhl das Geschehen auf dem Hof verfolgt, noch Grischa, der angebliche Arzt und Lagermitbewohner, der Teppiche sammelt und in der Gemeinschaftsküche Monologe über Weltreligionen und Ernährungswissenschaft hält und eigentlich bloss auf Nastja hofft. Dort in der Gemeinschaftsküche brodeln, dampfen und kochen nicht nur Pfannen und Töpfe. Nicht einmal von ihrem einzigen wirklichen Freund Max, mit dem sie zuerst das Lager, dann auch die Stadt erobert, irgendwann den Zwischenraum zwischen ihnen und später sogar die Liebe, erfährt sie Beständigkeit, das, was Freundschaft oder Liebe ausmachen könnte.

dass sie letztlich nur auf sich selbst bauen kann. Da hilft niemand, weder der Stiefvater, der an fünf Tagen der Musterflüchtling ist und an den Wochenenden im Alkohol ertrinkt, noch die Mutter, die sich an ihren Traum klammert, dass Kultur die Völker verbinde. Weder die Grossmutter, die schwerhörig auf einem Stuhl das Geschehen auf dem Hof verfolgt, noch Grischa, der angebliche Arzt und Lagermitbewohner, der Teppiche sammelt und in der Gemeinschaftsküche Monologe über Weltreligionen und Ernährungswissenschaft hält und eigentlich bloss auf Nastja hofft. Dort in der Gemeinschaftsküche brodeln, dampfen und kochen nicht nur Pfannen und Töpfe. Nicht einmal von ihrem einzigen wirklichen Freund Max, mit dem sie zuerst das Lager, dann auch die Stadt erobert, irgendwann den Zwischenraum zwischen ihnen und später sogar die Liebe, erfährt sie Beständigkeit, das, was Freundschaft oder Liebe ausmachen könnte. Anna Galkina, geboren und aufgewachsen in Moskau, kam nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland. Sie lebt als freie Schriftstellerin und Künstlerin in Bonn.

2016 erschien ihr Debütroman «Das kalte Licht der fernen Sterne«» in der FVA, 2017 folgte ihr zweiter Roman «Das neue Leben».

Anna Galkina, geboren und aufgewachsen in Moskau, kam nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Deutschland. Sie lebt als freie Schriftstellerin und Künstlerin in Bonn.

2016 erschien ihr Debütroman «Das kalte Licht der fernen Sterne«» in der FVA, 2017 folgte ihr zweiter Roman «Das neue Leben».

werden wollen, verstanden, weit über das hinaus, was ein paar Zahlen und mehr oder minder weise Worte erklären wollen.

werden wollen, verstanden, weit über das hinaus, was ein paar Zahlen und mehr oder minder weise Worte erklären wollen. Robert Seethaler, geboren 1966 in Wien, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Romane «Der Trafikant» (2012) und «Ein Ganzes Leben» (2014) wurden zu großen internationalen Publikumserfolgen. Robert Seethaler lebt in Wien und Berlin.

Robert Seethaler, geboren 1966 in Wien, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Romane «Der Trafikant» (2012) und «Ein Ganzes Leben» (2014) wurden zu großen internationalen Publikumserfolgen. Robert Seethaler lebt in Wien und Berlin.

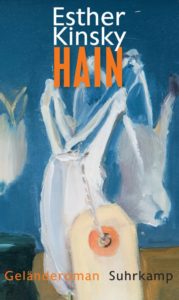

An einem Literaturfestival will man sich überraschen lassen. Dass man das auch von einer bekannten Autorin kann, beweist Esther Kinsky, deren Roman mich aus unerklärlichen Gründen abschreckte. Vielleicht, weil niemand kritisiert, vielleicht wegen der Beschreibung «Geländeroman». So wie mich Geländeautos abschrecken, mich schlicht nicht interessieren, vermochte es «Hain» von Esther Kinsky nicht. Welch ein Irrtum!

An einem Literaturfestival will man sich überraschen lassen. Dass man das auch von einer bekannten Autorin kann, beweist Esther Kinsky, deren Roman mich aus unerklärlichen Gründen abschreckte. Vielleicht, weil niemand kritisiert, vielleicht wegen der Beschreibung «Geländeroman». So wie mich Geländeautos abschrecken, mich schlicht nicht interessieren, vermochte es «Hain» von Esther Kinsky nicht. Welch ein Irrtum! «Hain» erzählt aus der Sicht einer Icherzählerin von drei Reisen nach Italien, Begegnungen mit ihrem Vater und dessen Geschichte. Drei Reisen in ein Italien, das die Autorin kennt, weil es sie bei Stipendienaufenthalten an Orte in Italien verschlug, von denen sie mehr an die Rückseiten italienischer Sehenswürdigkeiten, Landschaften sah. Ein «Geländeroman»? Gelände ist Textur, Oberfläche, mit der man in Berührung kommt. «Landschaft» als Begriff bleibt viel distanzierter. Und «Hain» greift an und unter die Oberfläche, lässt sich sprachlich auf eine Gegend ein, das Licht dieser Gegend erkennend, immer neues Sehen erlernend.

«Hain» erzählt aus der Sicht einer Icherzählerin von drei Reisen nach Italien, Begegnungen mit ihrem Vater und dessen Geschichte. Drei Reisen in ein Italien, das die Autorin kennt, weil es sie bei Stipendienaufenthalten an Orte in Italien verschlug, von denen sie mehr an die Rückseiten italienischer Sehenswürdigkeiten, Landschaften sah. Ein «Geländeroman»? Gelände ist Textur, Oberfläche, mit der man in Berührung kommt. «Landschaft» als Begriff bleibt viel distanzierter. Und «Hain» greift an und unter die Oberfläche, lässt sich sprachlich auf eine Gegend ein, das Licht dieser Gegend erkennend, immer neues Sehen erlernend. Schreiben bilden sich Erinnerungsschichten. Esther Kinsky skizziert und malt in sprachlichen Bildern, in bestechender Feinarbeit, sie ist Teil ihrer selbst.

Schreiben bilden sich Erinnerungsschichten. Esther Kinsky skizziert und malt in sprachlichen Bildern, in bestechender Feinarbeit, sie ist Teil ihrer selbst. vier Generationen, Geschichten ineinander verwoben, so wie man sich Geschichten erzählt, niemals geordnet, chronologisch. Vier Generationen jüdischer Geschichte an verschiedensten Schauplätzen, erzählt von einer jungen Autorin, die zu bannen versteht, die ihr Handwerk aus dem Theater mitbrachte, bei der man spürt, dass sie als Dramaturgin weiss, wie Dialoge funktionieren, die mit Witz und durchaus jüdischer Erzählweise gespickt mit unendlich vielen Kleinstgeschichten Grosses werden lässt, die weiss, wie Generationen aufeinanderprallen, Erinnerungen, die in der Zeit, in den Generationen stets neu überschrieben werden.

vier Generationen, Geschichten ineinander verwoben, so wie man sich Geschichten erzählt, niemals geordnet, chronologisch. Vier Generationen jüdischer Geschichte an verschiedensten Schauplätzen, erzählt von einer jungen Autorin, die zu bannen versteht, die ihr Handwerk aus dem Theater mitbrachte, bei der man spürt, dass sie als Dramaturgin weiss, wie Dialoge funktionieren, die mit Witz und durchaus jüdischer Erzählweise gespickt mit unendlich vielen Kleinstgeschichten Grosses werden lässt, die weiss, wie Generationen aufeinanderprallen, Erinnerungen, die in der Zeit, in den Generationen stets neu überschrieben werden.

Luisa liest, liest viel, alles, was ihr in die Hände gerät. Sie wird belächelt von der Schwester, missachtet von der Mutter, vom Vater mit Büchern Kofferraum für Kofferraum aus der zerbombten Stadt versorgt. Nachts brennt lange ein schwaches Licht in ihrer Kammer unter dem Dach. Ein Licht, das dem jungen Melker Walter nicht verborgen bleibt, der sie dafür aber nicht schimpft, sondern eines Tages bei der Geburt eines jungen Stierkalbs ins Vertrauen zieht. Luisa ist allein gelassen, sich selbst überlassen. Jeder ist sich selbst der Nächste.

Luisa liest, liest viel, alles, was ihr in die Hände gerät. Sie wird belächelt von der Schwester, missachtet von der Mutter, vom Vater mit Büchern Kofferraum für Kofferraum aus der zerbombten Stadt versorgt. Nachts brennt lange ein schwaches Licht in ihrer Kammer unter dem Dach. Ein Licht, das dem jungen Melker Walter nicht verborgen bleibt, der sie dafür aber nicht schimpft, sondern eines Tages bei der Geburt eines jungen Stierkalbs ins Vertrauen zieht. Luisa ist allein gelassen, sich selbst überlassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin.

Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin.

Nach Mario Andreotti (Die Struktur der modernen Literatur) besteht das große Missverständnis gegenwärtiger Literaturdiskurse in der Gleichsetzung von zeitgenössisch und modern. Ein Roman sei modern, weil er soeben erschienen sei oder sich moderner Themen annimmt, zum Beispiel dem Internet, der Globalisierung, dem Grundeinkommen für alle oder einer jugendlichen Subkultur. Nach Andreotti ist diese Gleichsetzung irreführend, da moderne Themen nicht notwendigerweise gleichbedeutend sind mit der literarischen Moderne als Erzählweise in der Literatur. Ein Großteil unserer Gegenwartsliteratur, so Andreotti, ist alles andere als modern, sondern vielmehr in ihrer Struktur traditionell, konventionell, wenn nicht gar vormodern – auf dem Stand des bürgerlichen Romans des frühen 19. Jahrhunderts

Nach Mario Andreotti (Die Struktur der modernen Literatur) besteht das große Missverständnis gegenwärtiger Literaturdiskurse in der Gleichsetzung von zeitgenössisch und modern. Ein Roman sei modern, weil er soeben erschienen sei oder sich moderner Themen annimmt, zum Beispiel dem Internet, der Globalisierung, dem Grundeinkommen für alle oder einer jugendlichen Subkultur. Nach Andreotti ist diese Gleichsetzung irreführend, da moderne Themen nicht notwendigerweise gleichbedeutend sind mit der literarischen Moderne als Erzählweise in der Literatur. Ein Großteil unserer Gegenwartsliteratur, so Andreotti, ist alles andere als modern, sondern vielmehr in ihrer Struktur traditionell, konventionell, wenn nicht gar vormodern – auf dem Stand des bürgerlichen Romans des frühen 19. Jahrhunderts verdeutlichen. Im Jahr 2006 erschien mein Roman „Schule der Arbeitslosen“. Der Roman spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einem Internierungslager für Langzeitarbeitslose. Dies wird nicht anhand fester, abgerundeter Figuren erzählt, etwa anhand einer rechtschaffenden Familie, die ein Einfamilienhaus abbezahlen muss und schulpflichtige (vielleicht sogar noch herzkranke) Kinder hat und deren Familienoberhaupt nun in die Abgründe der Arbeitslosigkeit fällt. Die Versuchung lag nahe, das Thema in dieser Art anzugehen, über ein Ensemble fester Figuren, mit denen man sich identifiziert und mit denen man mitleiden kann. Stattdessen ent- wickelt der Roman das Thema Arbeitslosigkeit weniger psychologisch denn vielmehr gestisch und soziologisch als strukturelle Gewalt (sprachliche Gewalt, diskursive Gewalt, normative Gewalt) herrschender ideologischer Systeme über entpersonalisierte Individuen, die zu fast keiner Sprache oder Gegenwehr mehr fähig sind, die sich allenfalls stammelnd oder in kleinen Gesten zur Wehr setzen können gegenüber einer allmächtigen gesellschaftlichen Grund- und Kollektivhaltung: nämlich der Obsession von Arbeit als Sinnzentrum unserer Zeit.

verdeutlichen. Im Jahr 2006 erschien mein Roman „Schule der Arbeitslosen“. Der Roman spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einem Internierungslager für Langzeitarbeitslose. Dies wird nicht anhand fester, abgerundeter Figuren erzählt, etwa anhand einer rechtschaffenden Familie, die ein Einfamilienhaus abbezahlen muss und schulpflichtige (vielleicht sogar noch herzkranke) Kinder hat und deren Familienoberhaupt nun in die Abgründe der Arbeitslosigkeit fällt. Die Versuchung lag nahe, das Thema in dieser Art anzugehen, über ein Ensemble fester Figuren, mit denen man sich identifiziert und mit denen man mitleiden kann. Stattdessen ent- wickelt der Roman das Thema Arbeitslosigkeit weniger psychologisch denn vielmehr gestisch und soziologisch als strukturelle Gewalt (sprachliche Gewalt, diskursive Gewalt, normative Gewalt) herrschender ideologischer Systeme über entpersonalisierte Individuen, die zu fast keiner Sprache oder Gegenwehr mehr fähig sind, die sich allenfalls stammelnd oder in kleinen Gesten zur Wehr setzen können gegenüber einer allmächtigen gesellschaftlichen Grund- und Kollektivhaltung: nämlich der Obsession von Arbeit als Sinnzentrum unserer Zeit. Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

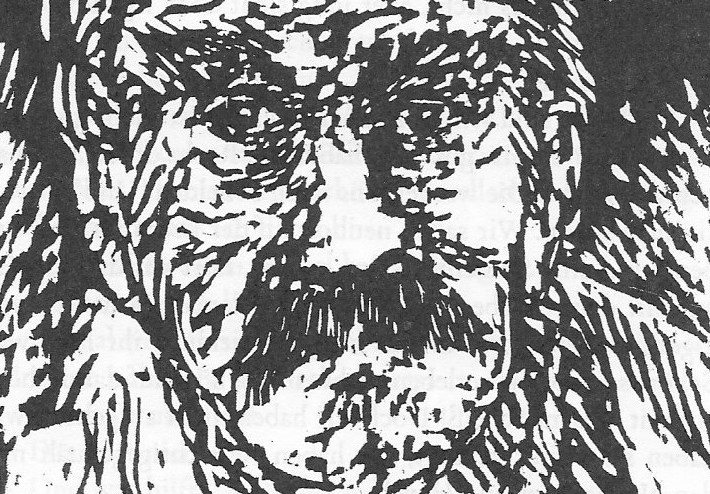

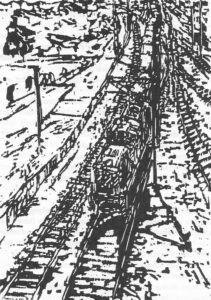

Acht Erzählungen des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, ergänzt und mitgetragen von zwölf Fichtenholzschnitten, sogfältig gesetzt, fadengeheftet und blau eingefasst; das, was das Herz eines Büchernarren in Wallung bringt.

Acht Erzählungen des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš, ergänzt und mitgetragen von zwölf Fichtenholzschnitten, sogfältig gesetzt, fadengeheftet und blau eingefasst; das, was das Herz eines Büchernarren in Wallung bringt.

Freund Max aus Prag anruft und von seinem Entschluss berichtet, seinem Leben nun endlich eine andere Richtung zu geben, mehr dem Wisent hinterher. Oder der Erzähler trifft Max in der immer gleichen Prager Kneipe «Zum ausgeschossenen Auge» (Die gibt es wirklich!) und man lamentiert über die rüde Gegenwart in der tschechischen und internationalen Politik oder die Sehnsucht nach einem dichtenden Übervater wie es Vaclav Havel einst war, einer Zeit, in der ein Dichter Staatsführer werden konnte. Oder man sitzt als Leser mit am Tisch, lauscht den Erzählungen, die die irgendwie einsamen Männer hinter ihren tschechischen Bieren mit der Runde teilen.

Freund Max aus Prag anruft und von seinem Entschluss berichtet, seinem Leben nun endlich eine andere Richtung zu geben, mehr dem Wisent hinterher. Oder der Erzähler trifft Max in der immer gleichen Prager Kneipe «Zum ausgeschossenen Auge» (Die gibt es wirklich!) und man lamentiert über die rüde Gegenwart in der tschechischen und internationalen Politik oder die Sehnsucht nach einem dichtenden Übervater wie es Vaclav Havel einst war, einer Zeit, in der ein Dichter Staatsführer werden konnte. Oder man sitzt als Leser mit am Tisch, lauscht den Erzählungen, die die irgendwie einsamen Männer hinter ihren tschechischen Bieren mit der Runde teilen. Jaroslav Rudiš wurde 1972 in Turnov in Böhmen geboren, Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag und bei Voland&Quist. 2016/17 Ranitzstipendiat in Ottensheim, 2018 erhält er den Preis der Literaturhäuser.

Jaroslav Rudiš wurde 1972 in Turnov in Böhmen geboren, Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Seine Bücher erscheinen im Luchterhand Literaturverlag und bei Voland&Quist. 2016/17 Ranitzstipendiat in Ottensheim, 2018 erhält er den Preis der Literaturhäuser.

Artmann gründete Christian Thanhäuser 1989 eine eigene, aus dem Holzschnitt heraus entwickelte Handpressenwerkstatt. Seit 1995 erscheint die Buchreihe RanitzDrucke. Die Drucklegung dieser zum Teil zweisprachig angelegten

Artmann gründete Christian Thanhäuser 1989 eine eigene, aus dem Holzschnitt heraus entwickelte Handpressenwerkstatt. Seit 1995 erscheint die Buchreihe RanitzDrucke. Die Drucklegung dieser zum Teil zweisprachig angelegten Herausgeber ist Ludwig Hartinger. Derzeit erscheinen pro Jahr zwei bis drei, meist zweisprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Plöchl in Freistadt hergestellt werden. An Handpressendrucken mit Holzschnitten wird weiterhin in der Ottensheimer Werkstatt gearbeitet.

Herausgeber ist Ludwig Hartinger. Derzeit erscheinen pro Jahr zwei bis drei, meist zweisprachige Bücher, die in Zusammenarbeit mit der Druckerei Plöchl in Freistadt hergestellt werden. An Handpressendrucken mit Holzschnitten wird weiterhin in der Ottensheimer Werkstatt gearbeitet.

Erst als es grösser wird, schleicht es sich aus der Wohnung, nachts im Dunkeln, zählt Schritte überall, vermisst die Welt mit Schritten, vom Keller bis unters Dach, schleicht sich in Nachbarwohnungen, hortet liegengelassene Schlüssel, bleibt bewegungslos verborgen, wenn sich jemand bemerkbar macht. Selbst abends, wenn die Eltern zuhause sind, und der Patrone zu Besuch kommt, versteckt sich das Eidechsenkind unter der Kredenz, darauf bedacht, keine Spuren in der Wohnung zu hinterlassen.

Erst als es grösser wird, schleicht es sich aus der Wohnung, nachts im Dunkeln, zählt Schritte überall, vermisst die Welt mit Schritten, vom Keller bis unters Dach, schleicht sich in Nachbarwohnungen, hortet liegengelassene Schlüssel, bleibt bewegungslos verborgen, wenn sich jemand bemerkbar macht. Selbst abends, wenn die Eltern zuhause sind, und der Patrone zu Besuch kommt, versteckt sich das Eidechsenkind unter der Kredenz, darauf bedacht, keine Spuren in der Wohnung zu hinterlassen. Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. «Das Eidechsenkind» ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.

Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. «Das Eidechsenkind» ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.