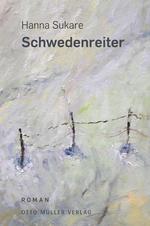

In der Schule lernen wir, dass der 2. Weltkrieg im Mai 1945 endete. Was für ein Irrtum! Paul Schwedenreiter ist Brückenmeister, prüft Risse und statische Veränderungen in Brücken. Was sich seiner Kontrolle entzieht, sind die Auswirkungen einer Chronik, die über 60 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs Wehrmachtsdeserteure und ihre Helferinnen zur Landplage erklären, geschrieben vom angeblichen Retter des Dorfes, einem ehemaligen SS-Mann.

Paul besitzt eine Haus in Hinterstumpf im Salzburgischen Innergebirge. Das Haus seiner Grossmutter, bei der er nach dem Tod seiner Mutter, die er nur von Bildern kennt, aufgewachsen ist. Sein Grossvater wurde an der Front als Wehrmachtssoldat verwundet und weigerte sich, sich nach einem Urlaub wieder zurückzumelden. Er versteckte sich mit anderen in den Bergen, was zu Folge hatte, dass in einer militärischen Aktion viele dieser Deserteure in den Bergen geschnappt, gefoltert und getötet wurden, genauso jene, denen man vorwarf, die Deserteure mit Lebensmitteln und anderem unterstützt zu haben. Seine Grossmutter Rosa wurde verschleppt, in eine Konzentrationslager unweit von Berlin deportiert und nach dem Krieg als Gebrandmarkte zurück in ihr Dorf gelassen, für Jahre ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, von Almosen abhängig, während die ehemaligen Nazigrössen nach dem Krieg amnestiert wieder in ihre Ämter und Funktionen zurückkehrten.

Paul lebt immer wieder für Tage im Haus seiner verstorbenen Grossmutter, auch wenn er seinen Wohnsitz längst in der Hauptstadt hat. Aber seit dem Tod seiner Frau Meret ist er ein Dortiger überall, kein Hiesiger in Stumpf, jenem Ort, in dem er die ersten achtzehn Jahre seiner Lebens bei seinen Grosseltern verbrachte und kein Hiesiger in Wien, wo er Meret verloren hatte. Und nun raubt ihm eine Chronik, die die Ortsgeschichte dokumentieren sollte, das letzte Gefühl von Verankerung, setzt durch Aussagen einer ehemaligen Nazigrösse, die es nach dem Krieg geschafft hatte, wie Phönix aus der Asche zu steigen, die Jahre des Krieges und die Geschehnisse im Ort in ein Licht zu drehen, dass der Wahrheit nicht entspricht, den Anstrengungen der kollektiven Verdrängung aber Genüge tut.

Seine Grossmutter wurde alt, ohne je eine Entschuldigung von offizieller Seite zu erhalten und Felician, sein Grossvater desertierte und überlebte die Nazizeit und  schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste.

Mit der Stimme Pauls gerät Hanna Sukare in unmittelbare Nähe vertuschter Kriegsverbrechen, auch solcher, die erst nach dem Krieg in der jungen Österreichischen Republik stattgefunden haben, unter dem Deckmantel der Versöhnung, erneut Verbrechen an der Wahrheit. Eine Nähe, die schmerzt, selbst mich als Leser. Der Schmerz von Paul, der unauslöschlich bleibt angesichts des Leids, dem jene Deserteure und ihre Unterstützer, die für ihre Form des Widerstands teuer bezahlten, ein Leben lang zu tragen hatten, ganz im Gegensatz zu jenen, die Verursacher und Täter waren.

Was zur Chronik wird, wird zur unreflektierten Wahrheit, stösst in Abgründe, was damit zu vergessen droht. Chroniken werden zu Gedenksteinen in Papier, bleischwer und triefender Wahrhaftigkeit.

Die Lektüre von «Schwedenreiter» hat mich tief bewegt, auch wenn sich das Buch manchmal wie ein Sachbuch liest. Aber vielleicht ist genau dieses Stilmittel nötig, um sich vom scheinbaren Nachkriegsfrieden zu distanzieren. «Schwedenreiter» ist ein wichtiges Buch, ein Buch das wachrüttelt und exemplarisch zeigt, wie Geschichte mit Wahrheit umgeht.

5 Fragen an Hanna Sukare:

In der Schule lernt man, dass der 2. Weltkrieg im Mai 1945 zu Ende war. Ihr Buch macht sich daran, mit vielen Irrtümern aufzuräumen. Auch mit dem, dass ein Krieg einfach zu Ende ist. So wie die Bewegung, als die sich der Nationalsozialismus bezeichnete, für jeden sichtbar, noch lange nicht an seinem Ende ist. Ist ihr Buch ein Buch gegen die Angst?

«Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden», schrieb 1952 Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht Alle Tage. Leider gewinnen Bachmanns Worte nicht nur in Österreich an Aktualität.

Paul Schwedenreiter, die Hauptfigur des Romans, beginnt seine Suche, weil er die Vorgänge in seinem Heimatdorf nicht länger hinnehmen kann. Er will verstehen, will Gerechtigkeit. Im Laufe der Suche kommt Schwedenreiter der Verzweiflung nahe und der Angst. Sein mulmiges Gefühl verstärkt sich, als er begreift, dass die schlampige Entnazifizierung nicht nur sein Dorf betrifft, sondern zur Kinderstube der zweiten österreichischen Republik gehört.

Beim Schreiben stand die Frage der Angst nicht im Vordergrund. Gleichwohl lässt sich aus dem Text lesen, dass Angst lebenserhaltender sein kann als Heldenmut.

Sie beschreiben ein Dorf, dass sich selbst eine Chronik schenkt und unter vielen Kapiteln auch die Zeit während des Zweiten Weltkriegs beschreibt. Dabei kommen ausgerechnet jene zu Wort, die damals für viel Schrecken verantwortlich waren und es in den Nachkriegsjahren vortrefflich verstanden, sich durch „Kameradschaft“ und pro-forma-Entnazifizierung eine weisse Weste zurückzukaufen. Was war zu Beginn ihres Buches; der Schmerz über ein Land, dass sich nur zögerlich seiner Vergangenheit stellt oder die tatsächliche Geschichte?

2016 bat mich die Salzburger Literaturzeitschrift Salz um einen Beitrag zu ihrem Heft «Geschichte erzählen». Ich hatte kurz zuvor ein Interview mit dem Sohn eines der Wehrmachtsdeserteure aus dem Innergebirge gelesen. Aufgrund seines Berichts schrieb ich den kurzen Text «Zwischen zwei Sätzen.» (Salz. Zeitschrift für Literatur Jahrgang 41/III, Heft 163, März 2016).

Damals wusste ich noch nicht, dass dieser Text der Kern meines neuen Romans werden würde. Ich lernte dann Nachkommen der Deserteure kennen. Ihre Vorfahren sind im Innergebirge nach wie vor übel beleumdet, und dort erfüllen manche Orten weiterhin den Wunsch des Naziregimes, dessen Gegnern einen Grabstein bzw. einen Gedenkstein zu verweigern. Diese Haltung des Kollektivs belastet oder entzweit bis heute die Familien, aus denen die Deserteure kamen.

Selbst nach der Rehabilitierung aller von der NS-Militärjustiz Verfolgten – und dazu zählen die Deserteure – durch ein österreichisches Bundesgesetz im Jahr 2009, blieb im Innergebirge alles beim Alten.

Paul Schwedenreiter, sagt an einer Stelle: „Ich warte nicht länger. Ich bin der Enkel eines Deserteurs. Ich ertrage nicht, wie diese Ortschronik fort und fort den Ruf meines Großvaters und meiner Urgroßmutter schädigt.“

Sie schaffen die Balance zwischen Nähe und Distanz in ganz besonderer Weise. Zum einen erzählen sie die Geschichte jenes Mannes, der zwischen dem Schmerz um den Tod seiner Frau und dem seiner erlöschenden Vergangenheit pendelt, zum andern tauchen sie ein in Recherchearbeit, die aufzeigt, wie vernebelnd, irreführend und entmutigend diese sein kann. Was passierte mit ihnen während des Schreibens?

Paul Schwedenreiter erzählt in verschiedenen Situationen, wie es ihm während der Recherchen ergangen ist. Seine diesbezüglichen Erfahrungen sind mir nicht fremd.

Im Verlaufe der Lektüre stieg immer mehr die Lust, das Gelesene an Fakten anzubinden, ist das Vertuschen und Beschönigen von Fakten und Geschichte ja ein wesentlicher Bestandteil ihres Romans, der hart an der Grenze zum Sachbuch schrammt. Ich suchte im Internet und fand die Geschichte um den Gedenkstein zur Erinnerung an die Goldegger Deserteure. Zu offensichtlich scheinen die Parallelen zu ihrem Roman. Warum die Fiktionalisierung?

Für mich stellte sich während des Schreibens eher die Frage, warum nicht der gesamte Text fiktionalisiert sein kann. Im «Schwedenreiter» prallen Fiktion und Realität aufeinander.

Den zunächst Gebirgsjäger und später bei seinem Namen Genannten, hochrangiger SS-Mann und einstiger Adjutant des Salzburger Gauleiters, habe ich nicht erfunden. Alles, was ich über ihn weiß, weiß ich aus Akten und Dokumenten, die in Archiven öffentlich zugänglich sind.

Die erfundene Figur Schwedenreiter untersucht die Laufbahn des Gebirgsjägers, als wäre der ein Stück Holz, dessen Alter und Herkunft Schwedenreiter bestimmen wollte. Dies hat zwei Gründe. Zum einen lässt die Gemeinde Stumpf diesen Gebirgsjäger in ihrer Chronik als Gewährsmann gegen die Deserteure des Ortes auftreten. Er verbreitet in der Chronik Halbwahrheiten und Gerüchte, denen Schwedenreiter nur durch größtmögliche Dokumententreue und Genauigkeit entgegentreten zu können glaubt.

Ebenso gewichtig ist Schwedenreiters Weigerung, sich einen SS-Mann innerlich nahe kommen zu lassen. Schwedenreiter schützt sich mit den Dokumenten, er will von den persönlichen Mängeln und Vorzügen des Gebirgsjägers nichts wissen. In einem Moment bricht diese Distanz. Da verbietet sich Schwedenreiter sofort das Fortspinnen seines Gedankens. Schwedenreiter verweigert dem Gebirgsjäger bewusst die Beseelung, von der Thomas Mann meinte, sie müsse dem Dichter alles bedeuten. Was ist Beseelung? Die subjektive Vertiefung des Abbildes einer Wirklichkeit, sagt Mann.

Dieser bewusste Verzicht auf Beseelung war ein Experiment, das ich nicht wiederholen werde. Es verursacht eine seelische Verkühlung, als hantiere man mit einem Leichnam.

Die Frage der Namensnennung beschäftigt Schwedenreiter von Beginn an. Er sagt: „Die Ortschronik ist ein Pranger. Würde mein Bericht die Namen nennen, errichtete ich einen Gegenpranger. Namen werde ich nur dort nennen, wo sich mein Bericht von Pinz, Stumpf und Hinterstumpf entfernt.“ Spät erst findet Schwedenreiter den Grund, warum er den Namen des Gebirgsjägers nennen kann.

Den Namen des Ortes zu nennen, der den SS-Mann zu dem Gewährsmann gegen die Deserteure macht, erscheint Schwedenreiter nicht notwendig. Er nennt den Ort der Handlung Stumpf. Was sich dort ereignet hat, könnte ebenso in einem anderen österreichischen Dorf geschehen sein.

Jene Gemeinde des Salzburger Innergebirges, in der sich ähnliche Ereignisse zugetragen haben, wird sich in meinem Roman womöglich gespiegelt sehen. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Der «Schwedenreiter» gibt dieser Gemeinde die Chance, ihre Geschichte neu anzuschauen.

Ich war ziemlich erstaunt, als mich der Kulturverein der Gemeinde Goldegg für den 13. September 2018 zur Erstpräsentation des «Schwedenreiters» eingeladen hat. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es: «Die Gemeinde Goldegg wird – unter der Einbeziehung der umfangreichen Recherchen von Hanna Sukare – ihr Ortschronik zu diesem dunklen Kapitel seiner jüngeren Geschichte wissenschaftlich neu bearbeiten lassen.»

Ein erfreuliches Versprechen. Ich werde es ernst nehmen, sobald die überarbeitete Ortschronik vorliegt.

Ihr Buch kratzt an offenen Wunden. Durch persönliche Bindungen zu Südkärnten weiss ich, wie lange und hartnäckig Jahrzehnte alte Verwundungen auf allen möglichen und unmöglichen Seiten weiterleben und motten, wieviel Zorn, Ablehnung, Hass und Widerstand sie noch immer mobilisieren können. Auch in der Schweiz wehrt man sich trotz Bergier-Bericht für eine Schweiz, die sich während des Zweiten Weltkriegs angeblich nobel und neutral verhielt. Schon in ihrem ersten Roman „Staubzunge“ nahmen sie sich einem Stück dunkler Geschichte an. Woran glauben Sie?

Die Gnade des Glaubens ist mir nicht gegeben, ich bin auf Erfahrungswissen angwiesen.

Ich hatte das Privileg, zu Friedenszeiten in westlichen Demokratien aufzuwachsen. Aus solch privilegiertem Leben entstand die Erfahrung, Worte können Stummes, Dunkles, Bedrückendes, Trennendes erlösen, Worte können Hass nicht nur säen, sondern auch überwinden. Wer in einer Diktatur aufwächst, macht vermutlich die gegenteilige Erfahrung und sagt sich: Schweigen ist Gold.

Und schließlich leuchtet nach wie vor «der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen», wie Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht «Alle Tage» 1952 schrieb.

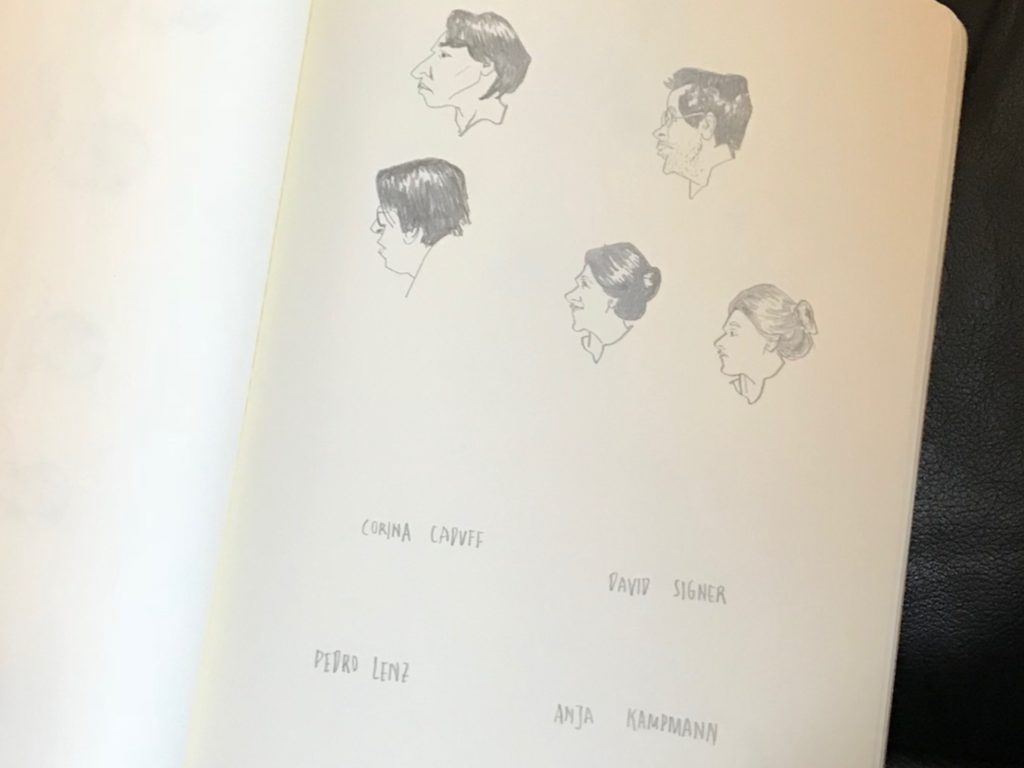

Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Rezension von «Staubzunge» auf literaturblatt.ch

Beitragsfoto © Sandra Kottonau

Von einem Moment auf den anderen ist Ali unauffindbar, geschluckt von den schrecklichsten Ahnungen. Der Augenstern einer ganzen Familie, der mit seinem Verschwinden tausend Fragen offen und eine verzweifelte Familie zurücklässt. Eine weitere Facette des Romans; die Geschichte einer aufgeladenen Schuld. Was geschieht mit all jenen, die aus welchen Gründen auch immer ihrer Heimat meist für immer den Rücken kehren und andere zurücklassen, die nicht folgen können oder wollen? Wie weit zieht man mit Flucht seine Familie mit ins Unglück? Wie ist das Leben in dieser perfekt scheinenden Kulisse zu ertragen? Auch hier ein Buch der Kontraste. Über einen Mann, der den Westeuropäer, den Schweizer zu verstehen versucht, dem vieles ein Rätsel bleibt.

Von einem Moment auf den anderen ist Ali unauffindbar, geschluckt von den schrecklichsten Ahnungen. Der Augenstern einer ganzen Familie, der mit seinem Verschwinden tausend Fragen offen und eine verzweifelte Familie zurücklässt. Eine weitere Facette des Romans; die Geschichte einer aufgeladenen Schuld. Was geschieht mit all jenen, die aus welchen Gründen auch immer ihrer Heimat meist für immer den Rücken kehren und andere zurücklassen, die nicht folgen können oder wollen? Wie weit zieht man mit Flucht seine Familie mit ins Unglück? Wie ist das Leben in dieser perfekt scheinenden Kulisse zu ertragen? Auch hier ein Buch der Kontraste. Über einen Mann, der den Westeuropäer, den Schweizer zu verstehen versucht, dem vieles ein Rätsel bleibt. Usama Al Shamani, geboren 1971 in Bagdad und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert, er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 als Flüchtling in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher und Kulturvermittelter und übersetzt ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann und «Der Islam» von Peter Heine. Usama Al Shamani lebt mit seiner Familie in Frauenfeld.

Usama Al Shamani, geboren 1971 in Bagdad und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert, er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 als Flüchtling in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher und Kulturvermittelter und übersetzt ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann und «Der Islam» von Peter Heine. Usama Al Shamani lebt mit seiner Familie in Frauenfeld.

Aber irgendwann schafft es die kleine Marie, die gehärtete Seele ihrer Tante zu erweichen. Nicht durch Überzeugung, aber mit der Erkenntnis, es den Pflanzen gleichtun zu müssen, freundlich zu erblühen, selbst mit ganz wenig Wasser.

Aber irgendwann schafft es die kleine Marie, die gehärtete Seele ihrer Tante zu erweichen. Nicht durch Überzeugung, aber mit der Erkenntnis, es den Pflanzen gleichtun zu müssen, freundlich zu erblühen, selbst mit ganz wenig Wasser. Claudia Schreiber wurde 1958 als das vierte von fünf Kindern geboren, die Eltern waren Landwirte, Obstbauern und später Konservenfabrikanten. Nach dem Studium wurde sie 1985 Redakteurin und Reporterin beim Südwestfunk Baden-Baden, später Redakteurin, Reporterin und Moderatorin beim Zweiten Deutschen Fernsehen Mainz, wo sie die Kinder-Nachrichtensendung logo! realisierte. 1992 begann – in Moskau – ihre Arbeit als Autorin, seit 1998 lebt und arbeitet Claudia Schreiber in Köln.

Claudia Schreiber wurde 1958 als das vierte von fünf Kindern geboren, die Eltern waren Landwirte, Obstbauern und später Konservenfabrikanten. Nach dem Studium wurde sie 1985 Redakteurin und Reporterin beim Südwestfunk Baden-Baden, später Redakteurin, Reporterin und Moderatorin beim Zweiten Deutschen Fernsehen Mainz, wo sie die Kinder-Nachrichtensendung logo! realisierte. 1992 begann – in Moskau – ihre Arbeit als Autorin, seit 1998 lebt und arbeitet Claudia Schreiber in Köln.

Milena Michiko Flašar ist 1980 in St. Pölten geboren. Ihr Roman «Ich nannte ihn Krawatte» wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreichen Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien. Eine Rezension ihres neusten Romans «Herr Katō spielt Familie» auf literaturblatt.ch lesen sie

Milena Michiko Flašar ist 1980 in St. Pölten geboren. Ihr Roman «Ich nannte ihn Krawatte» wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreichen Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien. Eine Rezension ihres neusten Romans «Herr Katō spielt Familie» auf literaturblatt.ch lesen sie

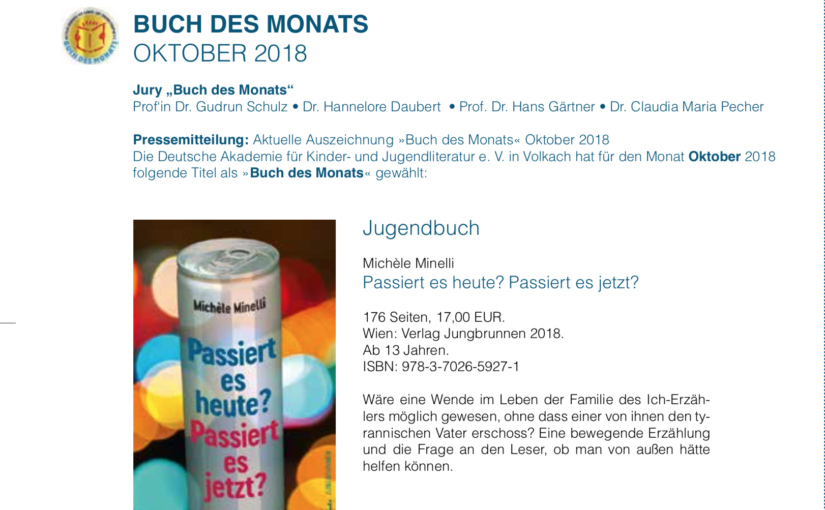

Wolfgang ist sechzehn. Nicht einmal sein Geburtstag ist Grund zur Hoffnung oder Freude. Wolfgang hat längst resigniert, den väterlichen Terror zur Selbstverständlichkeit erklärt. So sehr er die blauen Flecken seiner Mutter, ihr stundenlanges Beten im Bügelzimmer, seine permanete Angst und Verunsicherung, seinen blinden Gang auf dem Minenfeld hinnehmen muss, so sehr wird er zum Beschützer seiner kleinen Schwester Leonie, deren Auflehnung gegen ihren Vater irgendwann in der Katastrophe enden muss.

Wolfgang ist sechzehn. Nicht einmal sein Geburtstag ist Grund zur Hoffnung oder Freude. Wolfgang hat längst resigniert, den väterlichen Terror zur Selbstverständlichkeit erklärt. So sehr er die blauen Flecken seiner Mutter, ihr stundenlanges Beten im Bügelzimmer, seine permanete Angst und Verunsicherung, seinen blinden Gang auf dem Minenfeld hinnehmen muss, so sehr wird er zum Beschützer seiner kleinen Schwester Leonie, deren Auflehnung gegen ihren Vater irgendwann in der Katastrophe enden muss. Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.

Michèle Minelli wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane, Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.

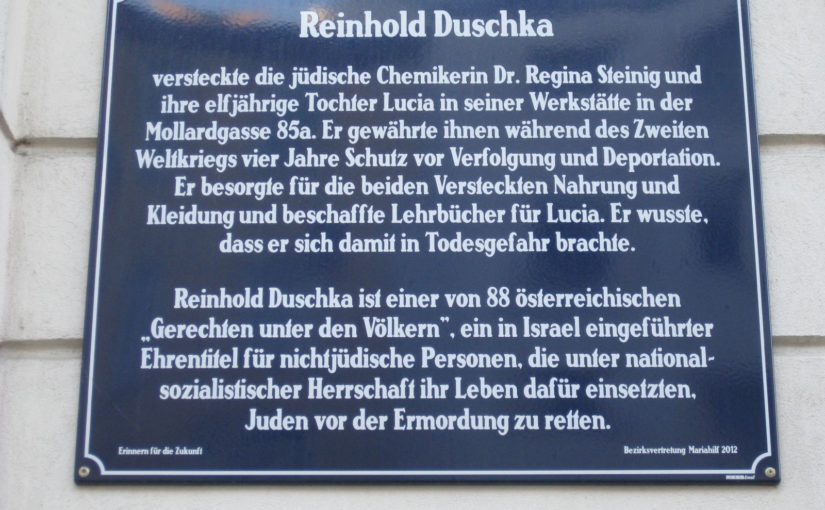

Als die Zeichen des Tausendjährigen Reiches, das Säbelrasseln und die Stiefelabsätze immer unüberhörbarer werden, als die kleine Lucia aus ihrer Schule verbannt werden und sie und ihre Mutter Regina bald darauf auch ihre Wohnung verlieren, Juden überall abgeführt und in Lastwagen wegtransportiert werden, um nie mehr wiederzukehren, finden Regina und ihre Tochter Lucia in der Werkstatt des Freundes ihres Vaters ein Versteck.

Als die Zeichen des Tausendjährigen Reiches, das Säbelrasseln und die Stiefelabsätze immer unüberhörbarer werden, als die kleine Lucia aus ihrer Schule verbannt werden und sie und ihre Mutter Regina bald darauf auch ihre Wohnung verlieren, Juden überall abgeführt und in Lastwagen wegtransportiert werden, um nie mehr wiederzukehren, finden Regina und ihre Tochter Lucia in der Werkstatt des Freundes ihres Vaters ein Versteck. Erich Hackl, geboren 1954 in Steyr, hat Germanistik und Hispanistik studiert und einige Jahre lang als Lehrer und Lektor gearbeitet. Seit langem lebt er als freier Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 25 Sprachen übersetzt wurden, liegen authentische Fälle zugrunde. «Auroras Anlaß» und «Abschied von Sidonie» sind Schullektüre. Unter anderem wurde er 2017 mit dem Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.

Erich Hackl, geboren 1954 in Steyr, hat Germanistik und Hispanistik studiert und einige Jahre lang als Lehrer und Lektor gearbeitet. Seit langem lebt er als freier Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 25 Sprachen übersetzt wurden, liegen authentische Fälle zugrunde. «Auroras Anlaß» und «Abschied von Sidonie» sind Schullektüre. Unter anderem wurde er 2017 mit dem Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.

«Die unsichtbaren Seiten» ist keine Abrechnung, da wird nichts aufgedeckt, niedergerissen oder durchleuchtet. Martin Prinz zeichnet unaufgeregt mit der perfekten Mischung aus Distanz und Nähe. Selbst jene Verwandten, die der Erzählende nie wirklich durchschaut, die ihm fremd, auf Distanz bleiben, schildert er mit derart feiner Wahrnehmung, dass aus Distanz Respekt, Liebe wird. Und weil nichts im Erzählstrom aufwirbelt, bleibt der Blick des Lesenden klar, stets vom Geschehen mitgerissen, von der Sprache fasziniert.

«Die unsichtbaren Seiten» ist keine Abrechnung, da wird nichts aufgedeckt, niedergerissen oder durchleuchtet. Martin Prinz zeichnet unaufgeregt mit der perfekten Mischung aus Distanz und Nähe. Selbst jene Verwandten, die der Erzählende nie wirklich durchschaut, die ihm fremd, auf Distanz bleiben, schildert er mit derart feiner Wahrnehmung, dass aus Distanz Respekt, Liebe wird. Und weil nichts im Erzählstrom aufwirbelt, bleibt der Blick des Lesenden klar, stets vom Geschehen mitgerissen, von der Sprache fasziniert.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste.

schämte sich dafür ein Leben lang. «Geschämt fürs Desertieren, geschämt für Überleben, geschämt fürs AufderWeltSein.» Paul schreibt ein Totenbuch als Gegenbuch zur Dorfchronik, ein Buch, dass all jenen gedenken soll, die zwischen die Mühlen einer Geschichte kamen, die sich nach dem Krieg nicht um Aufarbeitung scherte, sondern der es darum ging, möglichst schnell den Schrecken vergessen zu machen. Im Laufe Pauls Recherchen, die ihn immer weiter wegzutragen drohen, gerät er jenem Mann, den er nur «den Gebirgsjäger» nennt, so nahe, wie er gar nicht will und droht jene zu verlieren, denen er sich eigentlich nahe fühlt. «Der Gebirgsjäger», Lehrer, Jäger und Soldat, kriegsversehrt zurückgekehrt, um wieder Lehrer und Jäger zu sein, mit blütenweisser Weste. Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

Hanna Sukare, geboren 1957 in Freiburg (i.Br.). Studierte Germanistik, Rechtswissenschaften, Ethnologie. 1991/92 Forschungsaufenthalt in Lissabon. Hanna Sukare war unter anderem als Journalistin, Redakteurin (Falter, Institut für Kulturstudien) und Wissenschaftslektorin tätig und beschäftigte sich in wissenschaftlichen Studien mit dem gesellschaftlichen Fundus des Fremden. Hanna Sukare gewann mit ihrem Debütroman «Staubzunge» den Rauriser Literaturpreis 2016 (Bilder im Interview) für die beste Prosa-Erstveröffentlichung in deutscher Sprache.

In einem kleinen, mageren Pärklein an der Franz Innenhofer Strasse (benannt nach dem österreichischen Schriftsteller 1944 – 2002) in Meran unmittelbar neben dem mondänen Hotel Palace, das der kleinen, etwas schäbigen «Country-Bar» im Pärklein die kalte Schulter zeigt, standen etwas mehr als zwanzig orange Plastikstühle im Kreis. Hundert Jahre zuvor hätte wohl im Palace daneben die literarische Soiree in feiner Gesellschaft, mit langstieligen Gläsern und auch sonst viel Stil stattgefunden. Heute rutscht Lyrik an Orte wie dieses Pärklein ab, in dem man Subkultur vermutet, süsslichen Rauch und süsser Rausch.

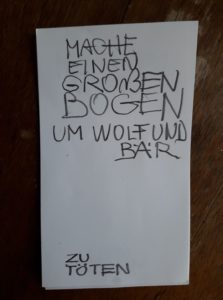

In einem kleinen, mageren Pärklein an der Franz Innenhofer Strasse (benannt nach dem österreichischen Schriftsteller 1944 – 2002) in Meran unmittelbar neben dem mondänen Hotel Palace, das der kleinen, etwas schäbigen «Country-Bar» im Pärklein die kalte Schulter zeigt, standen etwas mehr als zwanzig orange Plastikstühle im Kreis. Hundert Jahre zuvor hätte wohl im Palace daneben die literarische Soiree in feiner Gesellschaft, mit langstieligen Gläsern und auch sonst viel Stil stattgefunden. Heute rutscht Lyrik an Orte wie dieses Pärklein ab, in dem man Subkultur vermutet, süsslichen Rauch und süsser Rausch. Auf dem niederen Tischen vor dem Autor lagen und standen drei Tiroler Plastikmusikantenfiguren, ein Kerzenständer mit heruntergebranntem Stummel, ein Stoffaffe mit Banane im Mund, ein silberner Fingerring mit übergrossem Edelweiss, eine Fahrradglocke, ein hölzernes Kruzifix mit einem Jesus, dem ein Arm fehlte, eine kleine hölzerne Truhe, die wie ein Buch aussah, zwei Rosenkränze aus Plastik, eine Perlenkette, eine dunkelblaue Kochschürze, eine Schildkappe, ein weisser Pastorenkragen, eine Muh-Box, ein Wäscheholz, eine Spieldose und vieles mehr. Als wolle Matthias Schönweger als Sprachalchemist mit seinem rätselhaften Instrumentarium durch lyrischen Exorzismus die Grenzen von Sprache und Bildern sprengen.

Auf dem niederen Tischen vor dem Autor lagen und standen drei Tiroler Plastikmusikantenfiguren, ein Kerzenständer mit heruntergebranntem Stummel, ein Stoffaffe mit Banane im Mund, ein silberner Fingerring mit übergrossem Edelweiss, eine Fahrradglocke, ein hölzernes Kruzifix mit einem Jesus, dem ein Arm fehlte, eine kleine hölzerne Truhe, die wie ein Buch aussah, zwei Rosenkränze aus Plastik, eine Perlenkette, eine dunkelblaue Kochschürze, eine Schildkappe, ein weisser Pastorenkragen, eine Muh-Box, ein Wäscheholz, eine Spieldose und vieles mehr. Als wolle Matthias Schönweger als Sprachalchemist mit seinem rätselhaften Instrumentarium durch lyrischen Exorzismus die Grenzen von Sprache und Bildern sprengen. Jedes Gedicht, jeder Text auf eine Seite gesetzt, immer in Grossbuchstaben, zumeist deutsch, machmal italienisch, selten beide Sprachen ineinander, jedes Gedicht wie eine Tafel, über die ganze Seite gesetzt, aufs Weiss komponiert. Texte, die einschlagen, aufsitzen, aufrütteln, ausschütteln. Ein Buch, das Raum braucht und dem beim Lesen ein Platz gebührt, wo man eben nicht daran vorbeigeht. Matthias Schönweger zauberte aus einer unendlich tief scheinenden Schatzkiste Zettel um Zettel, kleine Briefe aus einer Welt, in der er die Fäden spinnt, mit verschmitztem Blick, tiefem Witz und entlarvender Ernsthaftigkeit.

Jedes Gedicht, jeder Text auf eine Seite gesetzt, immer in Grossbuchstaben, zumeist deutsch, machmal italienisch, selten beide Sprachen ineinander, jedes Gedicht wie eine Tafel, über die ganze Seite gesetzt, aufs Weiss komponiert. Texte, die einschlagen, aufsitzen, aufrütteln, ausschütteln. Ein Buch, das Raum braucht und dem beim Lesen ein Platz gebührt, wo man eben nicht daran vorbeigeht. Matthias Schönweger zauberte aus einer unendlich tief scheinenden Schatzkiste Zettel um Zettel, kleine Briefe aus einer Welt, in der er die Fäden spinnt, mit verschmitztem Blick, tiefem Witz und entlarvender Ernsthaftigkeit. Matthias Schönweger, geb. 17.01.1949, veröffentlichte als erster in Südtirol Proben von konkreter Dichtung und trat mit Aktionslyrik und Happenings in Erscheinung. Studium von geisteswissenschaftlichen Fächern in Verona, Innsbruck und Padua. Dr.phil. 1979. Tätig als Deutschlehrer in einer italienischen Schule in Meran. Weitere Tätigkeiten u. a. als Zeichner und Graphiker. Mitglied der Grazer Autorinnen Versammlung. 1997 Ausstellung (gemeinsam mit Thomas Feuerstein) beim Projekt Die Welt als Tastatur von Ulrike Mair. Lebt als freier Schriftsteller, bildender Künstler und Performer in Meran.

Matthias Schönweger, geb. 17.01.1949, veröffentlichte als erster in Südtirol Proben von konkreter Dichtung und trat mit Aktionslyrik und Happenings in Erscheinung. Studium von geisteswissenschaftlichen Fächern in Verona, Innsbruck und Padua. Dr.phil. 1979. Tätig als Deutschlehrer in einer italienischen Schule in Meran. Weitere Tätigkeiten u. a. als Zeichner und Graphiker. Mitglied der Grazer Autorinnen Versammlung. 1997 Ausstellung (gemeinsam mit Thomas Feuerstein) beim Projekt Die Welt als Tastatur von Ulrike Mair. Lebt als freier Schriftsteller, bildender Künstler und Performer in Meran.