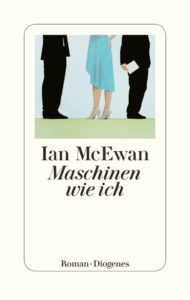

Die Sehnsucht des Menschen nach der perfekten Maschine ist gross, nach einem idealen Gefährten, der das Leben leicht macht, von der Erfindung des Rades bis hin zum Computer. Ian McEwan spinnt den Faden noch viel weiter, gibt dem Menschen eine Eva und einen Adam in die Hände, die wie Menschen sein sollen, aber als humanoide Roboter Maschine bleiben. Ian McEwan tut das mit derart bestechender Meisterschaft und stringenter Konstruktion, dass einem bei der Lektüre durchaus schwindlig werden kann.

Als Mary Shelley Anfang des 19. Jahrhunderts Viktor Frankenstein sein Monster erschaffen liess, war dieses über zwei Meter gross und eine wenig liebliche Erscheinung. Adam, einer von 12 männlichen und 13 weiblichen (Evas) Robotern, ist das genaue Gegenteil, wohl im Labor erschaffen, aber von perfekter Gestalt, käuflich zu erwerben, doch nach den Bedürfnissen der jeweiligen KäuferInnen formbar und alles andere als ein Monster. Adam ist äusserlich kaum von einem Menschen unterscheidbar, es schlägt gar ein Puls in ihm, wenn auch nur nachempfunden. Adam lernt, lernt ungeheuer schnell, vernetzt sich mit allem anderen, was elektronisch passiert und soll der Käuferin und dem Käufer als Android nicht bloss Helfer und Begleiter sein, sondern Gesprächspartner und Freund.

Charlie, schon seit seiner Kindheit fasziniert von künstlicher Intelligenz, den Möglichkeiten von Computern und Algorithmen und leidlich erfolgreich mit Finanzgeschäften über seinen Computer erfüllt sich seinen Traum und ist einer der exklusiven Käufer dieser neuen Errungenschaft, von der sich der Hersteller und deren Entwickler viel erhoffen. Er lässt sich seinen Adam nach Hause liefern, hievt ihn auf einen Stuhl und lässt ihn aufladen. Und weil sich zwischen ihm und seiner jungen, hübschen Nachbarin Miranda schon länger ein mehr als freundschaftliches Verhältnis anbahnt, entschliesst sich Charlie, die «charakterliche Feinjustierung» zusammen mit ihr vorzunehmen. Adam erwacht und wird zu Charlie und Mirandas gemeinsamen Projekt. Ein Wesen, das sich anfangs nur ganz vorsichtig in Charlies vier Wänden physisch und intellektuell bewegt, das sich aber immer mehr in das Leben der beiden Nachbarn einmischt. Adam macht nicht nur die Küche und faltet Wäsche. Adam kommuniziert, interagiert, stellt Fragen, stellt in Frage, so sehr, dass sich Charlie gezwungen fühlt, einmal den Notfallknopf am Hinterkopf zu drücken und ihn abzuschalten. Eine Aktion, die ihm kein zweites Mal gelingt, denn Adam lernt schnell und zu seinem Lernen gehört schmerzhafte Autonomie.

Ian McEwan genügte es aber nicht, ein Kammerspiel zwischen drei AkteurInnen zu schaffen. «Maschinen wie ich» ist eingebettet in ein Grossbritanien von 1982, von Margrit Thatcher regiert, einem Land, das eben den Falkland-Krieg verloren hatte, eine Welt, die dank der genialen Forschung von Wissenschaftlern wie Alain Turning (den es wirklich gab, den Ian McEwan aber 1954 nicht sterben lassen wollte, den er bis in seine Gegenwart weiterhin an seinen Forschungen arbeiten lässt) Internet, Mobilphones und selbstfahrende Autos längst zur Selbstverständlichkeit machte. McEwan verbindet Fiktion mit Realität so absolut überzeugend, dass spürbar wird, mit welcher Lust der Autor sich wohl immer wieder die Frage stellte, wie es hätte sein können, wenn…

Ian McEwan genügte es aber nicht, ein Kammerspiel zwischen drei AkteurInnen zu schaffen. «Maschinen wie ich» ist eingebettet in ein Grossbritanien von 1982, von Margrit Thatcher regiert, einem Land, das eben den Falkland-Krieg verloren hatte, eine Welt, die dank der genialen Forschung von Wissenschaftlern wie Alain Turning (den es wirklich gab, den Ian McEwan aber 1954 nicht sterben lassen wollte, den er bis in seine Gegenwart weiterhin an seinen Forschungen arbeiten lässt) Internet, Mobilphones und selbstfahrende Autos längst zur Selbstverständlichkeit machte. McEwan verbindet Fiktion mit Realität so absolut überzeugend, dass spürbar wird, mit welcher Lust der Autor sich wohl immer wieder die Frage stellte, wie es hätte sein können, wenn…

«Die Gegenwart ist ein unwahrscheinliches, unendlich fragiles Konstrukt. Es hätte anders kommen können.»

Aber selbst das Drama von Personen und erfundener Gegenwart, wachsender Verflechtung der drei Protagonisten, Charlie kommt durch Adams Geschick zu Geld, Adam verliebt sich in Miranda, Miranda schliesst einen Jungen in ihr Herz und britischer Schockstarre nach einem verlorenen Krieg und dessen Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft genügen dem Autor nicht. Ian McEwan stellt Fragen, Fragen durch das Tun seiner Figuren, denn obwohl die Roboter perfekt zu sein scheinen, gar menschliche Gefühle entwickeln können und ihr Tun im Vergleich zum Menschen mit absoluter Konsequenz verfolgen, begehen die ersten Evas und Adams schon nach kurzer Zeit digitalen Suizid. Was macht Menschlichkeit aus? Sind es die Gefühle oder viel mehr die Fähigkeit Unübersehbares auszublenden? Wo liegt die menschliche Überlegenheit der perfekten Maschine gegenüber wirklich? Beseitigen solche Maschinen die von Menschen angerichteten Probleme wirklich?

Ian McEwan Meisterwerk ist facettenreich, durchsetzt von derart viel Liebe zum Detail, von Fachkenntnis, überraschender Wendungen und kluger Erzählweise, dass die Lektüre trunken macht. Und wenn man die Kadenz seiner Veröffentlichungen, den Tiefgang, mit der der Autor in seine Themen eintaucht und die Leichtigkeit seiner Erzählweise betrachtet, katapultiert das die Bewunderung für diese Buch und das Werk dieses Schriftstellers in schwindelnde Höhen.

«Menschen wie ich» ist viel mehr als ein Roman, der perfekt unterhält!

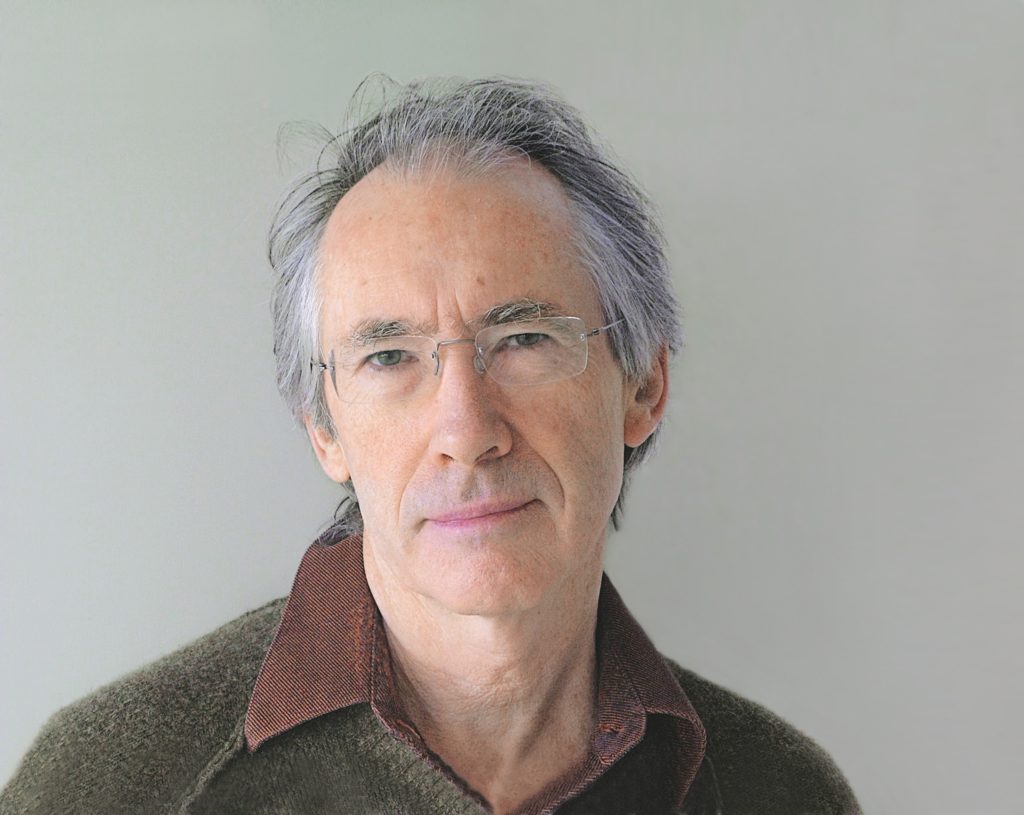

Ian McEwan, geboren 1948 in Aldershot (Hampshire), lebt bei London. 1998 erhielt er den Booker-Preis und 1999 den Shakespeare-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung. Seit seinem Welterfolg «Abbitte» ist jeder seiner Romane ein Bestseller. Zuletzt kamen Verfilmungen von «Am Strand» (mit Saoirse Ronan) und «Kindeswohl» (mit Emma Thompson) in die Kinos. Ian McEwan ist Mitglied der Royal Society of Literature, der Royal Society of Arts und der American Academy of Arts and Sciences.

Der Übersetzer Bernhard Robben, geb. 1955, lebt in Brunne/Brandenburg und übersetzt aus dem Englischen, u. a. Salman Rushdie, Peter Carey, Ian McEwan, Patricia Highsmith und Philip Roth. 2003 wurde er mit dem Übersetzerpreis der Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW ausgezeichnet, 2013 mit dem Ledig-Rowohlt-Preis für sein Lebenswerk geehrt.

In Simone Lapperts Roman „Der Sprung“ geht es vordergründig um eine Frau auf einem Dach. Hinausgedrängt aus ihrem Leben droht sie zu springen und alle um sie herum sehen die Frau, die sich das Leben nehmen will. Aber „Der Sprung“ meint wohl viel mehr jenen Sprung, den ein Leben macht, wenn verschiedene Leben ineinander verwoben mit einem mal einen Kulminationspunkt erreichen. Wenn die Zeit springt. Wenn man sich vom Trauten ins Unbekannte wirft, wenn einem die „Umstände“ aus der Schiene springen lassen.

In Simone Lapperts Roman „Der Sprung“ geht es vordergründig um eine Frau auf einem Dach. Hinausgedrängt aus ihrem Leben droht sie zu springen und alle um sie herum sehen die Frau, die sich das Leben nehmen will. Aber „Der Sprung“ meint wohl viel mehr jenen Sprung, den ein Leben macht, wenn verschiedene Leben ineinander verwoben mit einem mal einen Kulminationspunkt erreichen. Wenn die Zeit springt. Wenn man sich vom Trauten ins Unbekannte wirft, wenn einem die „Umstände“ aus der Schiene springen lassen.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

Jens Steiner, geboren 1975, studierte Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf. Sein erster Roman «Hasenleben» (2011) stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2011 und erhielt den Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Jens Steiner wurde 2012 mit dem Preis Das zweite Buch der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. 2013 gewann er mit «Carambole» den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sein letzter Roman «Mein Leben als Hoffnungsträger» erschien bei Arche.

Jens Steiner, geboren 1975, studierte Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf. Sein erster Roman «Hasenleben» (2011) stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2011 und erhielt den Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Jens Steiner wurde 2012 mit dem Preis Das zweite Buch der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. 2013 gewann er mit «Carambole» den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sein letzter Roman «Mein Leben als Hoffnungsträger» erschien bei Arche.

Auf einem der vielen Schränke in Luzies Haus liegt ein alter metallener Koffer, seit Jahrzehnten, stets bereit, mitgenommen zu werden, aus der Angst, man würde dereinst wieder fliehen müssen. Johanne nimmt den Koffer mit nach unten in den Keller, findet Fotos, Dokumente, Briefe von Luzies Bruder von der Front – und ganz unten in einer Blechdose etwas von dem, was den Deckel lüftet.

Auf einem der vielen Schränke in Luzies Haus liegt ein alter metallener Koffer, seit Jahrzehnten, stets bereit, mitgenommen zu werden, aus der Angst, man würde dereinst wieder fliehen müssen. Johanne nimmt den Koffer mit nach unten in den Keller, findet Fotos, Dokumente, Briefe von Luzies Bruder von der Front – und ganz unten in einer Blechdose etwas von dem, was den Deckel lüftet.

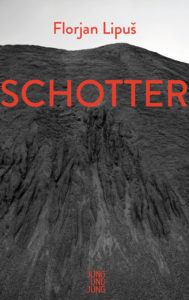

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt. Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Dragica Rajčić Holzner, geboren 1959 in Split (Kroatien), lebt seit 1978 in St. Gallen. Hier Gelegenheitsarbeiten als Putzfrau, Büglerin, Heimarbeiterin, Aushilfslehrerin. Verheiratet, drei Kinder. 1988-1991 Kroatien: Gründung der Zeitung «Glas Kasela»; journalistische Arbeit. Nach Kriegsausbruch Flucht mit den Kindern in die Schweiz; Öffentlichkeitsarbeit über den Krieg in Ex-Jugoslawien. Bücher: «Halbgedichte einer Gastfrau» 1986 und 1994; Lebendigkeit Ihre züruck, Gedichte 1992 (vergriffen); Nur Gute kommt ins Himmel, Kurzprosa 1994 (alle eco Verlag); Theaterstücke: Ein Stück Sauberkeit, 1993; Auf Liebe seen, 2000.

Dragica Rajčić Holzner, geboren 1959 in Split (Kroatien), lebt seit 1978 in St. Gallen. Hier Gelegenheitsarbeiten als Putzfrau, Büglerin, Heimarbeiterin, Aushilfslehrerin. Verheiratet, drei Kinder. 1988-1991 Kroatien: Gründung der Zeitung «Glas Kasela»; journalistische Arbeit. Nach Kriegsausbruch Flucht mit den Kindern in die Schweiz; Öffentlichkeitsarbeit über den Krieg in Ex-Jugoslawien. Bücher: «Halbgedichte einer Gastfrau» 1986 und 1994; Lebendigkeit Ihre züruck, Gedichte 1992 (vergriffen); Nur Gute kommt ins Himmel, Kurzprosa 1994 (alle eco Verlag); Theaterstücke: Ein Stück Sauberkeit, 1993; Auf Liebe seen, 2000.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.

In jenem Kosmos, jenen Räumen, in denen die wirkliche Gegenwart ausgeschlossen ist, werden Matteo und seine Zwillingsschwester Nina gross, damals zwei Kinder, die die Mutter in der Nähe von Moskau nur zusammen aus ihrer Obhut weggeben wollte. Und als eines Tages der kleine Timo auf Settecento erscheint, gezeichnet von den Misshandlungen auf der Strasse, als Matteo auf der Bühne die Menschen zur musikalischen Verzückung bringt und die Damen um ihren Atem, als Timo sich für diesen einen Schnitt bereiterklärt und auf dem Kopfkissen Matteos eine tote Nachtigall liegt, wendet sich das Blatt.