Ein alt gewordener Maestro, dessen Chopin-Interpretationen den Pianisten berühmt machten, wird nach Barcelona an ein Konzert eingeladen. Zwischen Beatriz in den Mitvierzigern, Mitorganisatorin und Ehefrau eines Bankiers, und ihm entfacht eine Beziehung aus gnädiger Zuwendung und leidenschaftlicher Liebe. Der Nobelpreisträger überrascht mit einer «Künstlernovelle», die zwischen Befremden und Faszination pendelt.

Der Pole hätte einen Namen. Witold Walczykiewicz. Aber weil ihn niemand in dem gediegenen Kreis, in der Sala Mompou in Barcelona aussprechen kann, nennen ihn alle nur den Polen. Witold Walczykiewicz ist Pianist, eingeladen nach Barcelona, um ein Konzert zu geben, einer der bekanntesten Chopininterpreten, auch wenn er mit seinen 70 Jahren seinen Zenit wahrscheinlich schon überschritten hat. Man beauftragt die Mitorganisatorin Beatriz, sich dem Pianisten anzunehmen, mit ihm nach dem Konzert den Abend mit einem Essen zu beschliessen. Beatriz ist sich nicht sicher, was sie von dem Auftrag halten soll, erst recht nicht, weil sich schon vom ersten Moment an, selbst während des Konzerts, ein seltsames Gefühl der Distanziertheit dem um eine Generation älteren Künstler einschleicht.

Der Pole hätte einen Namen. Witold Walczykiewicz. Aber weil ihn niemand in dem gediegenen Kreis, in der Sala Mompou in Barcelona aussprechen kann, nennen ihn alle nur den Polen. Witold Walczykiewicz ist Pianist, eingeladen nach Barcelona, um ein Konzert zu geben, einer der bekanntesten Chopininterpreten, auch wenn er mit seinen 70 Jahren seinen Zenit wahrscheinlich schon überschritten hat. Man beauftragt die Mitorganisatorin Beatriz, sich dem Pianisten anzunehmen, mit ihm nach dem Konzert den Abend mit einem Essen zu beschliessen. Beatriz ist sich nicht sicher, was sie von dem Auftrag halten soll, erst recht nicht, weil sich schon vom ersten Moment an, selbst während des Konzerts, ein seltsames Gefühl der Distanziertheit dem um eine Generation älteren Künstler einschleicht.

Der Pole erweist sich als galant, wenn auch etwas hölzern, was auch daran liegt, dass er die einzig gemeinsame Sprache, das Englische, bei weitem nicht so gut beherrscht wie Beatriz. Beatriz spürt, dass ihr Gegenüber weit mehr in dem Zusammentreffen sieht als sie selbst. Aber man verabschiedet sich höflich. Wenig später treffen immer wieder Nachrichten ein. Nach etlichen sprachlichen Umgarnungen, auf die Beatriz meist nicht einmal antwortet, schreibt Witbold: Sie beschützen mich. Ich spüre Frieden in mir. Ich sage zu mir, ich muss sie finden, sie ist mein Schicksal. Eine Nachricht, die sie gleichermassen verunsichert wie schmeichelt und betört. Sätze, die in ihrer erkalteten Ehe Lichtjahre entfernt liegen, die mehr Resonanz finden, als ihr lieb ist, versucht sie doch mit allen Mitteln, Witolds Begehren kleinzureden.

Aber als Witold sie einlädt, sie nach Brasilien mit auf seine Konzerttour zu begleiten und ihr Mann, nachdem sie diesem vom Ansinnen des Pianisten erzählt, dem nur wenig Beachtung zu schenken scheint, bricht sie vorerst den Kontakt ab, bis sie den Künstler dann doch in die Finca ihres Mannes auf Mallorca einlädt, auf neutrales Terrain, in ein Anwesen mit einem Nebengebäude, in das sie den Gast einquartiert. Das seltsame Gefühl der Verunsicherung, des Misstrauens dem um mehr als 20 Jahre älteren Besuch bleibt, auch wenn dieser zurückhaltend bleibt. Aber an einem der Abende, sie essen gemeinsam in der Finca, sagt Beatriz: Ich werde die Hintertür nicht abschliessen. Wenn du dich einsam fühlst in der Nacht und einen Besuch machen willst, bitte. Es werden vier Nächte, die sie gemeinsam verbringen. Nächte in bedeckter Leidenschaft. Nächte, die für Witold alles bedeuten und für Beatriz nur Gabe sind. Beatriz macht nach der letzten Nacht Schluss, kühl und unmissverständlich. Witold reist ab und die beiden sehen sich nie wieder. Es treffen zwar noch immer Nachrichten ein, die Beatriz aber meistens nicht einmal liest.

Jahre später erreicht sie die Nachricht, Witold Walczykiewicz sei nach langer Krankheit in Polen, in seiner Heimatstadt Warschau gestorben. Telefonisch erfährt sie von dessen Tochter, dass in der Wohnung ein Karton auf sie warte, eine Hinterlassenschaft. Und weil sich die Überführung dieses Kartons komplizierter erweist als angenommen, reist Beatriz nach Polen, lässt sich die Wohnungstür öffnen und findet einen Karton mit einem Manuskript. Fast hundert Gedichte und Begleittext. Beatriz verbringt eine Nacht in der kalten, überraschend einfach eingerichteten Wohnung des Verstorbenen und beschliesst die Gedichte übersetzen zu lassen. Liebesgedichte an sie, leidenschaftliche Anbetungen an eine Liebe, die so nicht sein konnte.

Beatriz fühlt sich vom Umstand, dass da ein Mann war, der seine letzte Lebenszeit an den Tasten einer Schreibmaschine verbrachte und stets sie vor Augen hatte, mit eigenartigem Befremden und einem Glück, das sie verunsichert. Als Witold lebte, erbarmte sie sich seiner, gab ihm, was er begehrte, auch seinen Tod scheint das Schicksal Beatriz viel tiefer zu bewegen, bis hin zu einem seltsamen Gefühl des Glücks.

„Der Pole“ ist ein seltsames, überraschendes Buch, vor allem dann, wenn man schon mehr von J.M. Coetzee gelesen hat. Aufgegliedert in kurze, durchnummerierte Texte, bleibt was geschieht in einem eigenartig kühlen Licht. „Der Pole“ ist keine Liebesgeschichte, weil sie aus der Sicht der Katalanin geschrieben ist und einem der alte Mann während des Lesens eigentlich bloss Leid tut. Beatriz mag seine Chopininterpretationen nicht, sie mag sein Auftreten nicht, seinen alten Körper, nicht einmal seine Gedichte, seinen ganz persönlichen, leidenschaftlichen Nachlass. Und trotzdem gab sie ihm Anlass genug zu glauben, sie wäre der angestrebte „Frieden“ in seinem Leben. Man mag Beatriz nicht während des Lesens, man versteht sie nicht einmal, so wenig wie sie sich selbst.

„Der Pole“ ist ein kurzer, konzentrierter, äusserst raffiniert komponierter Roman, der mich mit einer guten Portion Ratlosigkeit zurücklässt, die den Roman nachhaltig macht.

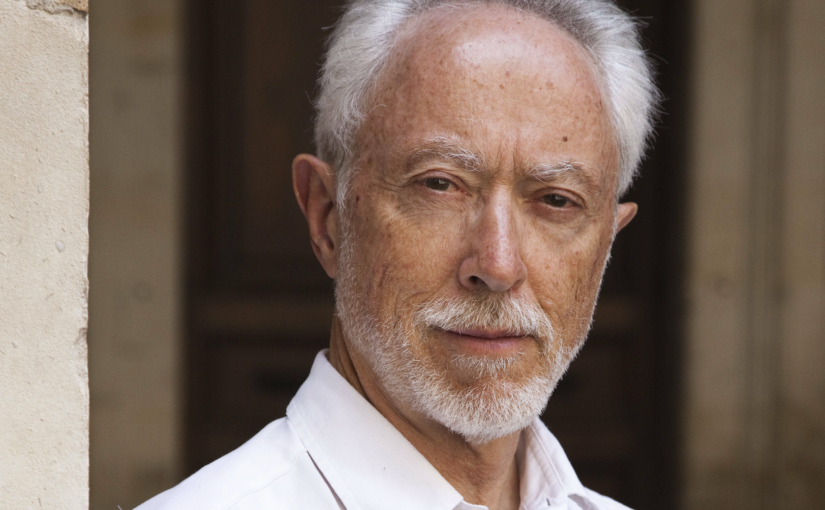

J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren wurde und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für «Leben und Zeit des Michael K.» und 1999 für «Schande». 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.

Reinhild Böhnke wurde 1944 in Bautzen geboren und ist als literarische Übersetzerin in Leipzig tätig. Sie ist Mitbegründerin des sächsischen Übersetzervereins. Seit 1998 überträgt sie die Werke J. M. Coetzees ins Deutsche, ausserdem hat sie u.a. Werke von Margaret Atwood, Nuruddin Farah, D.H. Lawrence und Mark Twain ins Deutsche übertragen.

Beitragsbild © Philippe Matsas/Opale/Leemage/laif

Rebekka Salm, geboren 1979 in Liestal und wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin, Moderatorin und Erwachsenenbildnerin. Mit ihrem bemerkenswerten Debütroman «

Rebekka Salm, geboren 1979 in Liestal und wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin, Moderatorin und Erwachsenenbildnerin. Mit ihrem bemerkenswerten Debütroman «

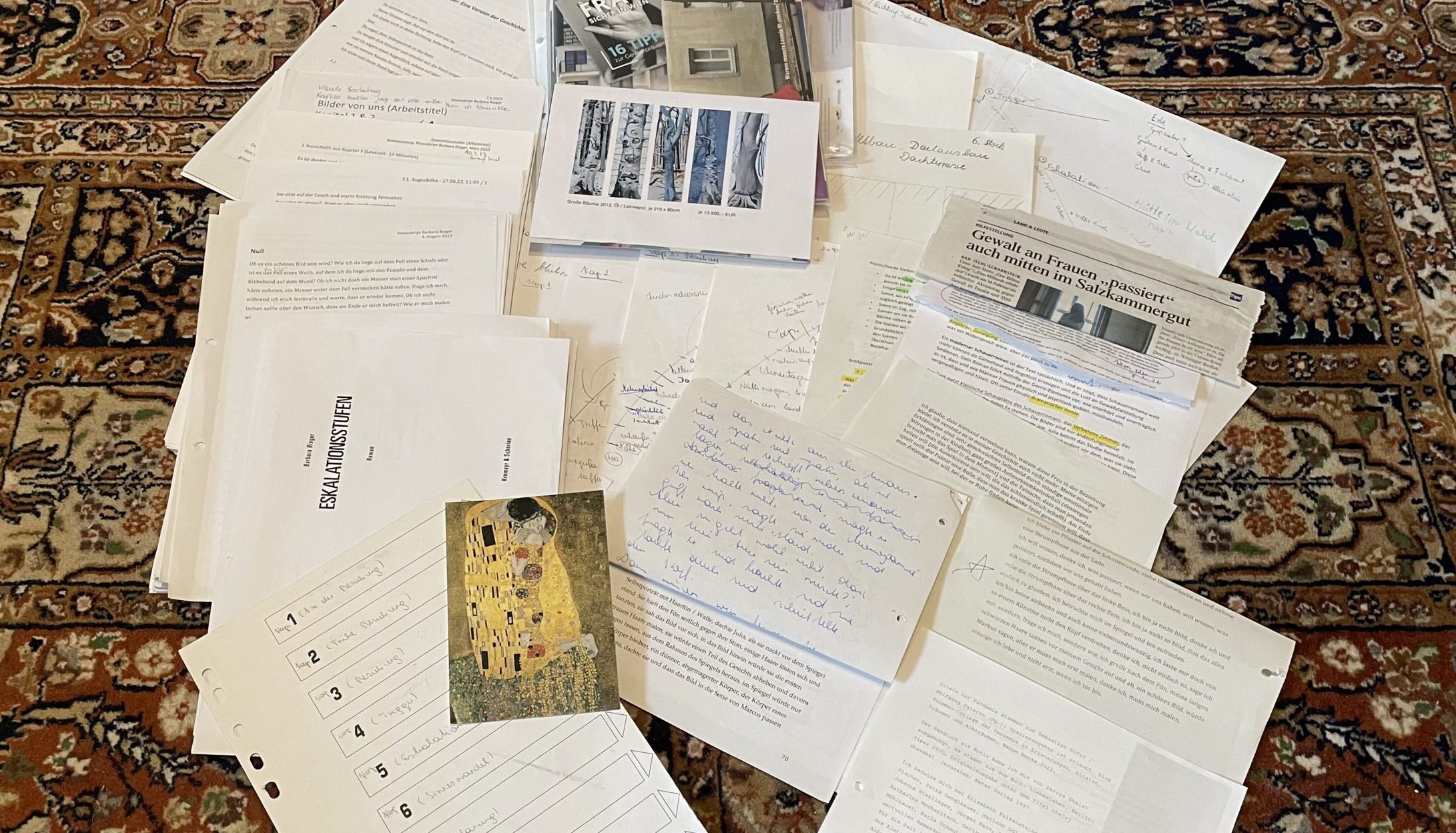

Barbara Rieger, geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „

Barbara Rieger, geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „