Manchmal ragen Bücher wie Monumente aus der Masse der Neuerscheinungen. Der zweite Roman von Thea Mengeler ist so einer. Ein Inselroman, ganz wörtlich. Irgendwo weit draussen eine Insel, auf der ein paar wenige ausharren und hingenommen haben, dass kein Schiff mehr die Insel ansteuert, dass man sie vergessen hat, dass die Zukunft endlich ist.

Früher brachten Fähren Touristen auf die Insel. Die Insel lebte nicht nur von ihnen, sie richtete sich nach ihnen aus. Aber es kommen schon lange keine Fähren mehr am Hafen der kleinen Insel an, auch wenn der Hafenmeister noch immer da ist, auch wenn die Hotels noch immer stehen, der Barmann noch immer öffnet und am Morgen noch immer der Duft von frischen Brötchen über den einstmals belebten Dorfplatz weht. Jene, die geblieben sind, haben sich mit der Eintönigkeit des Daseins eingerichtet. Namenlose. So wie der Hausmeister, der noch immer die Zimmer des Sommerpalasts in Ordnung hält, den Pool reinigt und sich um die Pfauen im Garten kümmert. Oder die Doktorin, die Übriggebliebene aus einem der vielen Appartements, die jeden Tag noch immer an den Strand geht. Oder die Frau des krank und dement gewordenen Generals, die ihren Mann jeden Morgen auf sein Pferd setzt, um ihn am Nachmittag wieder ins Haus zu begleiten, eine Frau, die ihren Mann pflegt und hasst. Oder den Barmann, den alten Soldaten, die Bäckerin, die Krankenschwester, der die Medikamente schon längst ausgegangen sind.

Sie alle harren und warten, wenn auch ohne Hoffnung und Illusionen, die Menschen würden dereinst wieder auf die Insel zurückkehren, auch all jene, denen die Insel damals Verdienst, Gewinn und eine Zukunft bescherte.

Thea Mengeler zeichnet die Insel mit klaren, meist kurzen Sätzen. Das Personal bleibt gewollt schemenhaft, der Alltag nur durch die Jahreszeiten, einen langen heissen Sommer und einen kurzen, kalten Winter verändert. Bis Ada auftaucht, ein Mädchen. Der Hausmeister nimmt sich ihrer an, wundert sich, weil schon so lange keine jungen Menschen auf der Insel waren, weil er sich nicht erklären kann, woher das Mädchen kommt, zu wem sie gehört. Ada stellt Fragen ohne die Fragen an sie selbst zu beantworten. Sie ist derart selbstverständlich da, dass sich der Hausmeister auch nicht wundert, wie sehr sich sein eintönig gewordenes Leben der Anwesenheit des Mädchens ausrichtet. Bis sie verschwindet wie sie aufgetaucht war. Erst jetzt merkt der Hausmeister, dass er der einzige war, dem Ada begegnete. Niemand sonst weiss von dem Mädchen, was den Hausmeister gleich mehrfach erschüttert. Wird er verrückt?

Mit einem Mal nimmt das Leben auf der still gewordenen Insel einen anderen Lauf. Die Leben, die sich kaum kreuzten, da war höchstens der Barmann, der die reifen Früchte aus dem Garten der Frau des Generals holte, oder die Begegnungen mit der Bäckerin, wenn man beim Brötchen holen noch eine Tasse von dem selbstgerösteten Kaffeeersatz trank, vermischen sich. Die Doktorin beginn zu schreiben. Der General kommt von seinem Ritt nicht zurück, seine Frau macht ein Schiff flott und trifft sich mit dem Barmann, der Hausmeister hört auf, die Zimmer in Stand zu halten, gibt ihnen einen neue Ordnung, setzt neu zusammen.

«Wir sind die Geschichten, die wir erzählen. Was haben wir mehr als das?»

Was passierte auf dem Festland, dass kein Schiff mehr die Insel anfährt? Warum sind ausgerechnet sie geblieben? Wer ist das Mädchen, von dessen Anwesenheit nur der Hausmeister weiss? War das Mädchen real oder Illusion, eine Erscheinung, eine Projektion? Wo ist bei den Übriggebliebenen die Zuversicht geblieben?

Thea Mengeler beantwortet all die Fragen nicht. Umso mehr wabbern sie in mir während der Lektüre, treiben mich durch das Buch, über die Insel, zu den Menschen, die geblieben sind. Ist „Nach den Fähren“ eine Dystopie?

Dieser ungeheuer stimmungsvolle Roman ist eine kalte Decke, die sich mit Melancholie um mich schmiegt, der bis zur letzten Seite rätselhaft bleibt und zeigt, was nur Literatur kann; Thea Mengeler provoziert die Bilder in mir, starke Bilder, archaische Bilder – einen tiefen Eindruck!

Interview

Inselromane sind eine ganz eigene Gattung. Von „Robinson Crusoe“ über „Herr der Fliegen“ bis zu dem ihrigen. Aber bei den meisten Inselromanen ist die Insel bloss exotische Kulisse. Bei Ihrem Roman ist die Insel der heimliche Hauptprotagonist. Ein „wirtschaftlicher“ Organismus, dem man in gewisser Weise die Luft abdrehte, den man vom Netz nahm, den der ursprüngliche Organismus zurückholt, nach und nach. Insofern auch ein Roman über „Klimawandel“?

Ich würde nicht so weit gehen, den Roman als einen Text über Klimawandel zu bezeichnen. Sicherlich ist es jedoch ein Roman über Kapitalismus und die kapitalistische Ausbeutung von Natur und Lebensraum – insofern gibt es zumindest viele Überschneidungen mit dieser Thematik.

Ich traf mich in einer Literaturrunde. Wir sprachen bei Wein über Ihren Roman. Eine grosse Frage, die uns beschäftige, war jene nach den Ursachen, warum die Fähren schon lange ausbleiben. Ich war und bin der Überzeugung, eine Dystopie gelesen zu haben, ohne dass sie als solche deklariert wäre. Vielleicht weil sie diese Portion Ungewissheit beabsichtigten? Oder weil diese Gewissheit den Roman nur ärmer machen würde?

Ich kann verstehen, dass der Roman dystopisch wirkt und er ist sicherlich auch so angelegt – allerdings war es mir wichtig, dass der Grund für das Ausbleiben der Fähren nicht in einer globalen Katastrophe begründet wird. Das hätte für mich tatsächlich den Text ärmer gemacht. Ein Grund für das Ausbleiben der Fähren wird ja zumindest angedeutet: Andernorts werden neuere schönere Hotels gebaut, andere Urlaubsorte haben diesen abgelöst. Es ist ein banaler Grund, der natürlich dennoch für die Bewohner:innen dieser Insel massive Folgen hat. Es ist also eine Katastrophe im Kleinen, die vom Rest der Welt unbemerkt geschieht.

Das Personal ihres Romans gäbe Stoff für eine ganze Buchreihe. Zum Beispiel die Frau des Generals, die ihren Mann pflegt und hasst, dessen Verschwinden mit einem Mal alles möglich macht, selbst das Unmögliche.

Und trotzdem zeichnen Sie Ihr Personal nur ganz durchscheinend. Ausser dem Mädchen Ada trägt niemand einen Namen. Braucht es die Namen nicht mehr, wenn man innerhalb einer Schicksalsgemeinschaft nur noch auf seine Funktion reduziert ist? Oder wollten Sie mir als Leser möglichst wenig „vorsetzen“?

Für mich hatte der Verzicht auf Namen zweierlei Gründe. Einerseits ist die Insel so geografisch weniger zu verorten, andererseits werden die Figuren dadurch auf ihre Funktion bzw. ihre soziale Rolle reduziert. Gerade zu Beginn des Buches sind die Figuren ja wirklich sehr in ihren Rollen gefangen – sogar wenn diese durch das Ausbleiben der Fähren längst ihre Bedeutung verloren haben.

Ada eine Projektion? Eine Erscheinung? Ein Wahn? Ich las das Buch mit der Suche nach Antworten und wurde im Ungewissen gehalten. So wie die Fragen des Lebens nie klare Antworten geben. Und doch bringt dieses Mädchen einen Stein ins Rollen, Bewegung auf die Insel, die erstarrt ist. Auch so eine Metapher, die zu eifrigen Interpretationen einlädt. Sie wollen nicht ausleuchten, nicht klären. Was war die Urintension bei diesem Roman?

Ich schreibe nicht, um eine bestimmte Botschaft zu vermitteln, sondern um mich schreibend mit Themen oder Fragestellungen zu beschäftigen. Bei diesem Buch hat mich zuerst die Atmosphäre von Ferienorten zur Nebensaison interessiert – und dann die Frage, was mit einem solchen Ort und den dort lebenden Menschen passiert, wenn die Nebensaison zum Dauerzustand wird.

Die Doktorin schreibt. In den Schilderungen zu Ihr schreiben Sie viel über das Schreiben selbst, die Art des Sehens. Aber auch den Satz: Ich schreibe, um zu begreifen. Auch ein Schreibmotto für Sie selbst?

Absolut. Schreiben ist für mich immer der Versuch einer Annäherung an Dinge, die ich selbst (noch) nicht begreife.

Thea Mengeler, geb. 1988, aufgewachsen in Krefeld, studierte Literarisches Schreiben und Kommunikationsdesign in Hildesheim, Kiel und Istanbul. Sie war Finalistin beim 28. open mike sowie Styria Artist in Residence 2022. Aktuell lebt sie als freiberufliche Autorin und Texterin in Hannover. 2022 veröffentlichte sie ihr Debüt «connect».

Beitragsbild © Caroline Drechsel

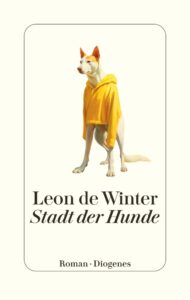

Leon de Winter, geboren 1954 in ’s-Hertogenbosch als Sohn niederländischer Juden, arbeitet seit 1976 als freier Schriftsteller und Filmemacher und lebt in den Niederlanden. 2002 erhielt er den ›Welt‹-Literaturpreis, 2006 die Buber-Rosenzweig-Medaille für seinen Kampf gegen Antisemitismus, und 2009 wurde er mit dem Literaturpreis der Provinz Brabant für «Das Recht auf Rückkehr» ausgezeichnet. Seine Romane wurden in 20 Sprachen übersetzt, zuletzt erschienen bei Diogenes «Ein gutes Herz» (2013) und «

Leon de Winter, geboren 1954 in ’s-Hertogenbosch als Sohn niederländischer Juden, arbeitet seit 1976 als freier Schriftsteller und Filmemacher und lebt in den Niederlanden. 2002 erhielt er den ›Welt‹-Literaturpreis, 2006 die Buber-Rosenzweig-Medaille für seinen Kampf gegen Antisemitismus, und 2009 wurde er mit dem Literaturpreis der Provinz Brabant für «Das Recht auf Rückkehr» ausgezeichnet. Seine Romane wurden in 20 Sprachen übersetzt, zuletzt erschienen bei Diogenes «Ein gutes Herz» (2013) und «

Da steigt ein junger Architekt mit seiner Angebeteten in die verschneiten Berge über dem berneroberländischen Gstaad, mit einem Brecheisen und Utensilien für einen Brandanschlag in seinem Rucksack. Er steigt durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Ferienchalet des Medienmoguls Axel Springer, von dem er überzeugt ist, er sei im Krieg Nazi gewesen oder hätte zumindest von ihnen profitiert, der Besitzer der Boulevardzeitung „Bild“, für jeden Linken Flaggschiff all dessen, was die 68er-Bewegung ins Rutschen bringen wollte. Das Chalet brannte bis auf die Grundmauern nieder. Man vermutete Zusammenhänge mit einem weiteren Brandanschlag auf Sylt, erklärte nach einer Untersuchung, man habe es hier mit Profis zu tun. Man verdächtigte ‘Elitekommandos, die aus der Kälte kamen’. De Roulet blieb unbehelligt.

Da steigt ein junger Architekt mit seiner Angebeteten in die verschneiten Berge über dem berneroberländischen Gstaad, mit einem Brecheisen und Utensilien für einen Brandanschlag in seinem Rucksack. Er steigt durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Ferienchalet des Medienmoguls Axel Springer, von dem er überzeugt ist, er sei im Krieg Nazi gewesen oder hätte zumindest von ihnen profitiert, der Besitzer der Boulevardzeitung „Bild“, für jeden Linken Flaggschiff all dessen, was die 68er-Bewegung ins Rutschen bringen wollte. Das Chalet brannte bis auf die Grundmauern nieder. Man vermutete Zusammenhänge mit einem weiteren Brandanschlag auf Sylt, erklärte nach einer Untersuchung, man habe es hier mit Profis zu tun. Man verdächtigte ‘Elitekommandos, die aus der Kälte kamen’. De Roulet blieb unbehelligt.