Bei 36 Grad fallen einem Vögel tot vor die Füsse. Wenn einem wieder mal ein Vogel vom Himmel tot vor die Füsse fallen würde, denkt man, das wäre schön. Das wäre schön, denkt man, während man neben dem Grab eines Schriftstellers sitzt und auf die Hitze wartet, weil man dann am Anfang der ganzen Misère stünde. Und man wüsste noch nicht, was kommen wird, und man würde denken, oh, seltsam und irgendwie apokalyptisch, ein Vogel fällt tot vom blauen Himmel vor meine Füsse, und es würde einen nur ein leichtes Grauen befallen, statt dass es sich einem längst in jeden Knochen und jede Zelle gebohrt hätte. Und man würde nicht da sitzen und auf die letzte Hitze warten. Bei 27 Grad beginnt man schon leicht zu schwitzen. Und man hätte in diesem Moment vielleicht noch etwas tun können, wirklich etwas tun.

Und ausserdem hätte man etwas Frisches zu essen, so wie die Libanesen und Italiener in ihren Wäldern die da jeweils sassen, auf so Hockern, mit ihren Luftgewehren und auf alles schossen, was sich bewegte, also in der Luft, klitzekleine Singvögelchen, die sie dann frittierten. Wenn man etwas frittiert, binden sich die Proteine, und mit Haut und Haar, nein mit Schnabel und Feder frassen sie sie auf, zuhauf, und man hat sich damals, als man noch reiste, gefragt, weshalb die das tun, weshalb die so stolz ihre Gewehre schwangen, weshalb die das tun, so zum stupiden Sport, und man hat sie verachtet. Wenn doch die Supermärkte voll sind, mit Fleisch und Tomaten und Gurken und Wassermelonen.

Auch Jahre später, als einem ein Vögelchen nach tagelanger Hitze tot vor die Füsse fällt, sind die Supermärkte voll mit Tomaten und Gurken und Wassermelonen unter Neonlicht, und es packt einen eine Ahnung dieses Grauens, draussen dörren Felder unter blauem Himmel vor sich hin, wochenlang schon, und Bauern erschiessen sich und der hartbackende Boden zeigt Risse wie man sie früher auf Hungerbildern in Äthiopien auf diesen Hilfekatalogen gesehen hat, die zu Weihnachten in Unmengen unsere Briefkästen fluteten, erst hochglanz, später politisch korrekter auf mattem Papier, draussen hat es geschneit und jetzt gibt es keine mehr.

Keine Post, bestimmt keine Äthiopier, wahrscheinlich kaum mehr Italiener und Libanesen, keinen blauen Himmel, keine kleinen Singvögelchen, die sangen vorher schon kaum mehr, frittiert haben sie sie, trotz Tomaten, Wassermelonen und Gurken in Supermärkten und ich habe mich gefragt warum nur, und sie verachtet, und später im Supermarkt ein Huhn gekauft, mit Zitronen, die es nicht mehr gibt und Tomaten, die es nicht mehr gibt, und Oliven, die es auch nicht mehr gibt, in einem Ofen gebacken, und später war man froh, wenn die Temperatur Abends unter dreissig Grad gefallen ist, und hat darauf mit Weisswein auf einer Terrasse unter blauem Himmel angestossen, und auf das Huhn, und war guter Dinge und hat Musik gehört und Geschichten erzählt und in die blauen Augen von einem Mann geschaut, hinter ihm der See, so dass man dachte, man schaue durch diese Augen dieses Mannes direkt in die grosse Abendbläue, und das war schön.

Als es die Farbe Blau noch gab, blau, ein Wort, das die Jüngeren nicht mehr kennen, genausowenig wie grün, als die Sonnenuntergänge zuerst so richtig kitschig schockpinkorange rot wurden und man das noch schön fand, bevor sich auch tagsüber zunehmend eine Art bräunlicher Schleier über den zunehmend nicht mehr so blauen Himmel legte, das Methan, sagten die Zeitungen, und einige Zeit lang gab es dann diese Vollspektralglühbirnen, dass man den Kindern immerhin in Bilderbüchern zeigen konnte, wie das Meer und der Wald einst ausgesehen hatten und man hat ihnen vorgeschwärmt, wieviele Abstufungen von Blau und Grün es gegeben habe, Türkis und Moosgrün und Petrolgrün und Flaschengrün und Apfelgrün und Ceruleumblau und Ultramarin wie nur schon der See, an dem man wohnt, jeden Tag eine andere Farbe gehabt habe und wie schön das ausgesehen hat im Frühling mit dem blauen See unter dem blauen Himmel hinter dem unglaublich frischen Grün dieser Bäume, deren Namen man vergessen hat, diese Bäume, die einst das ganze Mittelland bedeckten, und dass der See eigentlich blau war, und nicht braun, dass der Himmel blau war und die Sonne gelb, dass Wolken weiss waren, und jetzt kennen die Kinder unserer Kinder die Wörter «blau» und «grün» nicht mehr, weil es auch diese Vollspektrallampen längst schon nicht mehr gibt, schon bevor es auch keine Elektrizität mehr gab, und wir haben aufgehört zu erzählen, von Meer und blauem Himmel und Vögeln die flogen, als wären sie schwerelos, weil die Wörter den Jüngsten nichts mehr bedeuten, sie können sie nicht fassen, und uns schmerzen sie zu sehr, und man lacht, wenn auch bitter, man lacht sowieso oft nur noch bitter, wenn man daran denkt, wie man sich

über Konnotationen und Denotationen von Wörtern gestritten hat in Seminaren und wofür das Wort blau alles stand, und wie ist etwa der grösste Teil deutscher Dichtung noch verständlich wenn es etwa keine blauen Blumen mehr gibt?

Wie sie etwa der Schriftsteller beschrieben hat, neben dessen Grab man jetzt sitzt, ohne Gewehr, man braucht es nicht mehr, und auf die letzte Hitze wartet, sonst wären sie nie gegangen, die Kinder, die keine mehr sind, und deren Kinder, die die Wörter «grün» und «blau» nicht mehr kennen, und für die die Konserven nun vielleicht reichen bis in den Norden, wo es noch regnen soll, sagt man sich, und den man vielleicht erreicht, wenn man nur nachts wandert und tagsüber einen Unterschlupf findet, denn ab siebenunddreissig Grad verlangsamt sich der Herzschlag und man kann nicht für längere Zeit wandern, ohne sich der Gefahr eines Hitzschlags auszusetzen.

Man wartet auf die Hitze unter einem beigen Himmel, neben dem Grab des Schriftstellers, der die blaue Blume beschreiben hat, sie stand für Sehnsucht, und man hatte nie eine Chance, wir hätten nichts tun können, in einem System, das auf Fressen ausgelegt ist, mit endlichen Grundstoffen, auf kleinster biologischer Ebene schon, jeder Mikroorganismus, der einen anderen frisst, hat einen Vorteil, und dann entwickeln sich Belohnungswechselwirkungen in Hirnen, die einem Glückshormone verschaffen, wenn man ein Vögelchen vom Himmel schiesst, oder die Zähne in einen Hühnerschenkel rammt, und man hat noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei, bei 39 Grad erweitern sich die Blutgefässe, man hatte keine Chance, weil man sich wahlweise gute oder rachevolle Überväter ausdenkt, die einem vom blauen Himmel herunter lächelnd zunicken und sagen, jaja, macht Euch die Erde untertan, denn inmitten aller kreisenden, glühenden oder längst toten Sterne und Nebel und Planeten ist es wichtig, dass Du, genau Du unter einem blauen Himmel deine Zähne in einen Hühnerschenkel rammst, und bei vierzig Grad beginnen bald Halluzinationen. Und man denkt nicht, wenn sich einer so eine Scheisse ausgedacht hätte, so ein krasser systemimmanenter Fehler, gehörte der gefoltert, bis ans Ende der Zeit gefoltert, weil die Wahrheit ist: Man hätte nichts tun können, nichts, man hatte nie eine Chance, mit Belohnungssystemen im Hirn, die und auf die Schulter klopfen wenn wir Vögelchen vom Himmel schiessen, und satt werden wir doch nie, ab einundvierzig Grad beginnen die Eiweisse in unseren Körpern sich zu binden, und da steht der Mann, seine Augen sind blau, ich sehe durch seine Augen direkt in die grosse Abendbläue, Ceruleum und Ultramarin und Türkis, und das ist schön, und die Kinder werden in der Nacht losgehen, nach Norden, der Schriftsteller steht daneben und sie nicken mir zu und niemand hätte rein gar nichts tun können und die Felder sind grün, moosgrün, apfelgrün, flaschengrün, ich bin ein Vogel, ich bin ein Vogel und ich fliege und ich singe und das ist schön.

(Originaltext erstmals erschienen 2022 in «20/21 Synchron» von Charles Linsmayer. Ein Lesebuch zur Literatur der mehrsprachigen Schweiz von 1920 bis 2020. Reprinted by Huber Bd. 40)

Silvia Tschui wird im August zusammen mit dem Musiker Philipp Schaufelberger (Gitarre) Gast beim Sommerfest des Literaturhauses Thurgau sein!

Silvia Tschui wurde 1974 in Zürich geboren. Sie studierte ein paar Semester Germanistik, absolvierte die Fachklasse Visuelle Gestaltung an der ZHdK und erwarb 2000 das Lehrdiplom Oberstufe. 2003 machte sie ihren Bachelor in Grafikdesign und Animation an Central St. Martins College in London und arbeitete vier Jahre als Animationsfilm-Regisseurin bei RSA Films in London. 2004 wurde ihre Arbeit für den British Animation Award nominiert. Zurück in der Schweiz arbeitete sie als Grafikerin, Journalistin und Redaktorin und schloss 2011 ihr Studium am Institut für literarisches Schreiben mit dem Bachelor ab. Zurzeit arbeitet sie als Redaktorin in Zürich bei Ringier.

Ihr erster Roman «Jakobs Ross» wurde mit dem Anerkennungspreis des Kantons Zürich ausgezeichnet und von Peter Kastenmüller fürs Theater Neumarkt adaptiert. Eine Verfilmung des Stoffs ist bei der Produktionsfirma Turnus Films in Arbeit. Ihr zweiter Roman «Der Wod» wurde von der Stadt Zürich 2017 mit einem halben Werkjahr gefördert. 2019 war sie damit für den Ingeborg Bachmann Preis nominiert (Videoportrait).

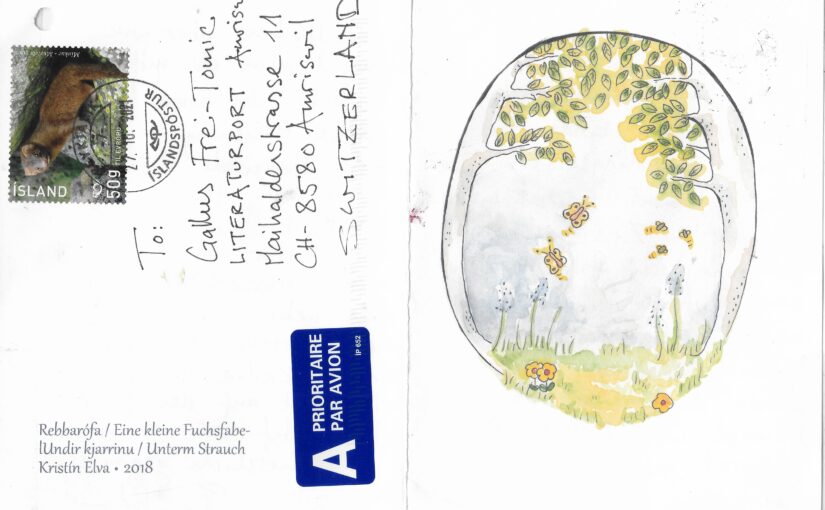

Beitragsbild © leafrei.com / Literaturhaus Thurgau

Aber diese Literaturblätter sind neben meinen Einkünften als Moderator und Veranstalter die einzige Geldquelle in Sachen Literatur. Mein Schreiben für die Literatur sonst bringt kaum etwas ein. Das ist nicht weiter schlimm. Aber was mit die Abonnent:innen der Literaturblätter mit ihrer finanziellen Abgeltung ermöglichen, fliesst auf ein Konto, das mir die Freiheit gibt, mich weiterhin grenzenlos und manchmal auch erfrischend hemmungslos auf meiner Mission der Literaturvermittlung weiterzubewegen. Wer das Literaturblatt abonniert, unterstützt meine beiden Webseiten literaturblatt.ch und

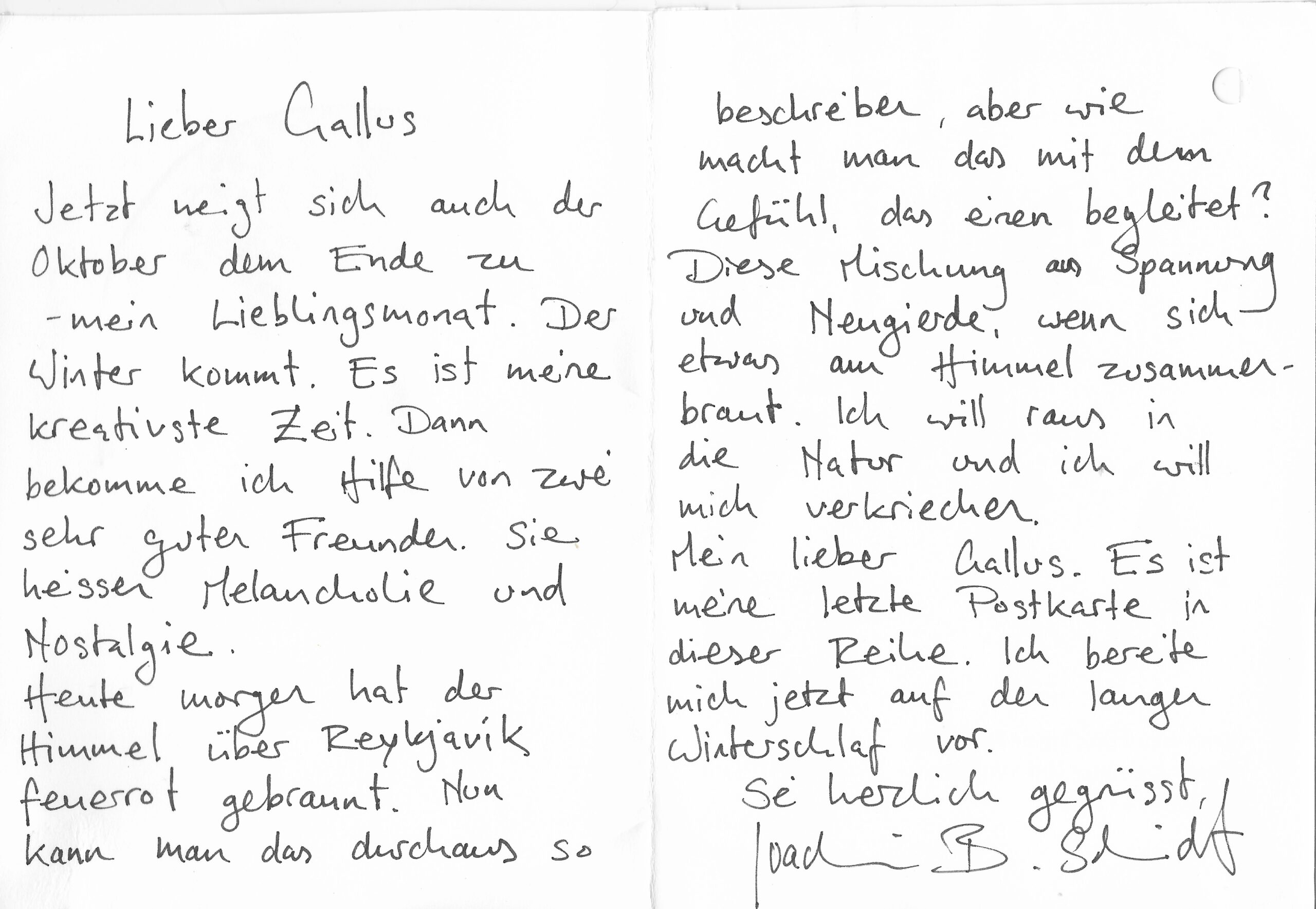

Aber diese Literaturblätter sind neben meinen Einkünften als Moderator und Veranstalter die einzige Geldquelle in Sachen Literatur. Mein Schreiben für die Literatur sonst bringt kaum etwas ein. Das ist nicht weiter schlimm. Aber was mit die Abonnent:innen der Literaturblätter mit ihrer finanziellen Abgeltung ermöglichen, fliesst auf ein Konto, das mir die Freiheit gibt, mich weiterhin grenzenlos und manchmal auch erfrischend hemmungslos auf meiner Mission der Literaturvermittlung weiterzubewegen. Wer das Literaturblatt abonniert, unterstützt meine beiden Webseiten literaturblatt.ch und  „Literarische Blogger und -innen gibt es zuhauf, auch wenn kaum mal einer oder eine ein Buch aus dem Verlag hier hinten am Horizont in die Hände bekommt. Macht nix, Hauptsache Long John Silver liest unsere Preziosen. Nun ist es so, dass auch die Welt der Blogs eine der Superlative ist und wen wundert es, dass die Suche nach dem Besten, Schönsten und Weitvernetztesten im Gange ist. Mir persönlich ist nur einer bekannt; ein wenig verrückt ist er, – wie könnte ich ihn sonst kennen –, publiziert er doch seine immer eigenwillig geschriebenen Buchrezensionen – davon kann man sich jederzeit selbst überzeugen – nicht nur auf seinem Blog, sondern schreibt diese zusätzlich und von Hand mit Kugelschreiber wie in ein (B)Logbuch, druckt das Ganze auch noch auf Papier und verschickt diese Flaschenpost, die LITERATURBLATT heisst, per Post, mit Briefmarke und allem, was dazu gehört.“ Ricco Bilger, Verleger

„Literarische Blogger und -innen gibt es zuhauf, auch wenn kaum mal einer oder eine ein Buch aus dem Verlag hier hinten am Horizont in die Hände bekommt. Macht nix, Hauptsache Long John Silver liest unsere Preziosen. Nun ist es so, dass auch die Welt der Blogs eine der Superlative ist und wen wundert es, dass die Suche nach dem Besten, Schönsten und Weitvernetztesten im Gange ist. Mir persönlich ist nur einer bekannt; ein wenig verrückt ist er, – wie könnte ich ihn sonst kennen –, publiziert er doch seine immer eigenwillig geschriebenen Buchrezensionen – davon kann man sich jederzeit selbst überzeugen – nicht nur auf seinem Blog, sondern schreibt diese zusätzlich und von Hand mit Kugelschreiber wie in ein (B)Logbuch, druckt das Ganze auch noch auf Papier und verschickt diese Flaschenpost, die LITERATURBLATT heisst, per Post, mit Briefmarke und allem, was dazu gehört.“ Ricco Bilger, Verleger