Er ist da, der Neue von Joachim B. Schmidt! «Moosflüstern», erschienen beim Landverlag. Ein Mann erfährt, dass seine leibliche Mutter nach dem Krieg nicht wie erzählt ins Wasser gegangen sei. 1949 liess sie sich vom isländischen Bauernverband mit 300 anderen, vornehmlich Frauen, anheuern. In Island fehlten auf den einsamen Höfen rund um die Insel Frauen, die anpacken sollten.

Es braucht nicht viel, um aus dem Trott zu fallen. Und doch gibt es Menschen, die sich durch ganz viel Leid nicht fallen lassen wollen. Joachim B. Schmidt erzählt in seinem dritten Roman «Moosflüstern» von zwei solcher Leben. Von Heinrich und seiner Mutter.

Heinrich, Ingenieur, Familienvater in einer Einfamilienhaussiedlung unweit der bündnerischen Hauptstadt, erfährt von seinem Vater ein bislang gut gehütetes Familiengeheimnis. Vreni ist nicht seine leibliche Mutter. Heinrichs Mutter starb vor ein paar Tagen und liegt auf einem isländischen Friedhof begraben.

Heinrich beginnt zu fallen. Zuerst zerfällt die innerfamiliäre Wirklichkeit und dann erschüttern zwei Tödesfälle in einem eingestürzten Lagerhaus das Ingenieurbüro, in dem Heinrich arbeitet. Das eingestürzte Gebäude wurde von Heinrich durchgerechnet. Die beiden Portugiesen, die ums Leben kamen, vielleicht Opfer eines Berechnungsfehlers, vielleicht Opfer Heinrichs. Ausgerechnet, gilt doch der untadelige Familienvater und Modelleinsenbahner als sonst korrekter Rechner.

Heinrich beginnt zu fallen. Zuerst ist da der Zweifel, der sich immer mehr zur Gewissheit durchfrisst. Auch die Ungewissheiten um seine Mutter, von der man 40 Jahre lang eine Lüge erzählte. Und jetzt, zu spät, ist da bloss noch ein Grab in Reykjavik und eine Tante in Paris, von der sein Vater bislang auch nichts verriet. Heinrich fällt. Und nachdem ihn sein Chef heisst, für ein paar Tage eine Auszeit zu nehmen, macht sich Heinrich auf den Weg. Zuerst nach Paris zur greisen Schwester seiner Mutter, dann nach Island, die Insel der brodelnden Vulkane. Eine Reise, um mehr darüber zu erfahren, warum seine Mutter ihn als Kleinkind mit dem Vater zurückliess, um aus seinem Leben zu verschwinden.

Während Heinrich fällt, erzählt Joachim B. Schmidt die Geschichte Heinrichs Mutter, die nach dem Krieg einen versehrten Mann, einen Rückkehrer aus englischer Gefangenschaft zurücknehmen musste, einen, der aus den Maschen fiel, lauthals verkündet, nun endlich Ordnung zu machen. Dabei war es Heinrichs Mutter, die zusammen mit einem Heer zurückgelassener Frauen die zerbombte Stadt händisch von Trümmern befreite. Zumindest von den greifbaren Trümmern. Nicht von den Verletzungen, die der Krieg auch nach seinem Ende durch Hunger, Entbehrung, Krankheit, Mord und Vergewaltigungen anrichtete. Heinrichs Vater kam zurück, ohne sich um den Schmerz seiner Frau zu kümmern, schwängerte sie und liess sie auch in Ruhe, als sie nach Heinrichs Geburt in zerstörerische Depressionen verfiel. Sie verschwand aus einer Nervenklinik, verliess die Trümmer und mit ihnen den kleinen Heinrich, um dort auf der Insel in der Anonymität ein neues Leben beginnen zu können. Heinrichs Mutter fängt sich auf, richtet sich in der isländischen Einöde auf, trotzt allem und allen.

Joachim B. Schmidt erzählt geschickt und gekonnt. Genauso die Leben von Heinrich und seiner Mutter, ihren so unterschiedlichen Geschichten, ihren Charakteren. Er spinnt eine Geschichte, dessen Spannung einem nicht loslässt, die einem gar zwingt, den Anfang des Buches ein zweites Mal zu lesen.

Ein Interview:

Du lässt Heinrich ziemlich abstürzen. In jeder Beziehung, ausser in der Beziehung zu seiner Frau. Warum dieser Absturz ins Wasser? Warum hast du mir die Assoziation zu Leonardo di Caprio nicht erspart? Nicht dass ich das Ende schlecht oder unpassend fand. Schon gar nicht, weil du mit dem Ende deinen Roman begonnen hast.

Es ist für Heinrich die einzige Möglichkeit, seiner Mutter zu begegnen. Ein Happy End in gewissem Sinne, wenn auch äusserst tragisch. Endlich ist seine Mutter für ihn da, kümmert sich um ihn, wie er es insgeheim von ihr gewünscht hätte.

Die Frage hat ihn geplagt und zu dieser Reise bewegt: Wieso hat sie mich verlassen? Er geht nach Island, um die Antwort darauf zu erfahren. Mit dem Sich-Annähern an seine Mutter, gewinnt er an Selbstvertrauen, Zuversicht, und damit heilt die Beziehung zu seiner Ehefrau und seiner Familie. Er weiss nun, woher er kommt, wer er ist, und er ist endlich zufrieden mit sich.

Klar, man hätte ihn überleben lassen können. Es fiel mir schwer, Heinrich sterben zu lassen. Und darum soll der Prolog ein Hintertürchen sein, um ihn trotzdem nicht ganz sterben zu lassen. Was wissen wir schon über diese verschobenen Alkoholiker, Obdachlosen, Clochards. Wieso sind sie, wie sie sind? Vielleicht ist einer von ihnen ins Meer gefallen und hat sein Gedächtnis dabei verloren…

Kurzum: Ich lass ihn ins Meer fallen, weil ich will, dass er seine Mutter trifft. Und ich will, dass sie endlich ihre Mutterpflichten wahrnehmen kann.

Zudem: Ich widme das Buch einem Freund, der eine Wanderung in den Bergen unternahm, ohne jemanden wissen zu lassen, wo er sich aufhalten würde. Er wurde von einer Schneelawine verschüttet und während Wochen nicht gefunden. Die Wanderung war Teil seiner Abschlussarbeit für eine Multi-Media-Schule. Das Leben ist manchmal bitter.

Wie kam das Zitat, das ganz am Schluss des Buches wohl verrät, was die Zündung des Romans war, zu dir?

Wie kam das Zitat, das ganz am Schluss des Buches wohl verrät, was die Zündung des Romans war, zu dir?

Ich habe Ursula während den Recherchen kennengelernt. Es ist ein Zitat, das sie bei jedem Besuch – mit Tränen in den Augen – wiederholt. Sie ist in einer kaputten Mutter-Tochter-Beziehung gefangen. Und ich wünsche mir, dass sie von ihrer Mutter in den Arm genommen wird, wenn sie stirbt.

Heinrich der Mann fällt und fällt, bodenlos. Seine Mutter, deren Verletzungen doch eigentlich viel tiefer waren, fällt auch, steht aber wieder auf. Sind das zwei geschlechtstypische Verhaltensmuster? Hätte das Arrangement auch in umgekehrter Rollenbesetzung stattfinden können? Die starke Frau, der schwache Mann? Huldigst du deinem weiblichen Publikum? (Nicht wirklich ernst gemeint!)

Heinrich ist ein eher schwacher Charakter, zugegeben. Und darum vielleicht schwer zu mögen. Aber seine Mutter finde ich nicht unbedingt stärker. Sie gleichen sich eigentlich sehr. Auch sie stellt sich nicht den Problemen, sondern macht sich davon. Sie widersetzt sich ihrem Mann nicht. Sie lässt sich von ihrer Schwester nach Island verschiffen, wird beinahe von Hakon vergewaltigt, muss von Dagur gerettet werden, und bringt es nie fertig, Heinrich zu schreiben. Aber vielleicht huldige ich den isländischen Frauen. Sie sind stark, selbstbewusst, aber zugleich rücksichtsvoll. Heinrichs Schwestern kümmern sich fürsorglich um ihn, gönnen ihm aber den nötigen Abstand, denn er ist ein fragiles Bergblümlein.

Das kleine Stück Geschichte war spannend und aufschlussreich. Aber täuscht der Eindruck, dass dich die Geschehnisse um den 2. Weltkrieg ganz besonders interessieren?

Mich interessieren alte Geschichten. Der 2. Weltkrieg interessiert mich sehr, vor allem die Geschichten, die sich in Island abspielen, aber ich bin kein „Weltkrieg-Fan“. Island erlebte völlig absurdes während dem Krieg und blieb vom Horror erspart. Das finde ich befreiend: Ein deutscher Pilot, der zum Abendessen eingeladen wird. Deutsche Frauen, die nach Island geholt werden, weil die Bauern Frauen brauchen. Es sind die seltenen, fast sympathischen Seiten dieser menschlichen Katastrophe. Darüber darf man auch mal schreiben. Es muss ja nicht immer KZ und D-Day sein.

Aber dass ich erneut über den 2. Weltkrieg berichte ist eher Zufall. Als ich mit den Recherchen zu den Deutschen Frauen in Island vor 10 Jahren begonnen habe, gabs praktisch nichts darüber zu lesen oder zu hören.

Was sind die Unterschiede zwischen Island und der Schweiz? Unterschiede, die freuen oder nerven? Welchen Isländer soll man lesen, wenn man keine Krimis mag und Laxness schon kennt?

Zu dieser Frage könnte man mehrere Seiten verfassen. Ich will mich ganz kurz halten: Schweizer und Isländer sind sich ähnlich, und doch nicht. Beide Völker leben auf Inseln, wollen in Ruhe gelassen werden und empfinden deshalb wenig Verantwortung für das Schicksal anderer Völker. Sie sind nationalistisch und meinen, dass sie alles erfunden haben. Mich nerven die Schweizer und die Isländer. Die Geldmacherei durch Waffenverkäufe, das Horten von Reichtum … Auch die Isländer huldigen den Reichen, wählen Politiker, die selber aus einer Finanzkrise Profit geschlagen und das Volk über den Tisch gezogen haben. Sie haben ein Goldfischgedächtnis. Sie fischen in afrikanischen Gewässern, wo sie nichts verloren haben.

Zugleich liebe ich die Schweizer, diese ehrlichen Häute, Krampfer, Denker, Zweifler. Es sind wunderbare Eigenschaften. Die Isländer sind Charakterköpfe, die man einfach mögen muss, selbst wenn sie kein Feingefühl für ihre schöne Natur haben. Sie sind familienbewusst, humorvoll, gesprächig, neugierig und optimistisch. Wunderbare Eigenschaften.

Mich interessiert das Fehlerhafte im Menschen. Es gibt kaum etwas langweiligeres, als ein Held, der keine Fehler macht.

Deine Tipps: Steinunn Sigurdardottir: «Herzort», Jon Kalmann Stefansson: alles, Einar Karason: einiges, Sjón: «Der Junge, den es nicht gab»

Wirst du auf Island als Schriftsteller wahrgenommen?

Ja und nein. Der Schriftsteller Sjón hat mich wahrgenommen. Er setzt sich für die ausländischen Schriftsteller in Island ein, will versuchen, das Potential, das hier irgendwie vergessen geht, zu erschliessen. Auf seinen Rat und seine Verbindungen habe ich eine Kurzgeschichte, übersetzt auf Isländisch, in einer Zeitschrift veröffentlichen können. Ansonsten gibt es mich in Island als Schriftsteller nicht.

Vielen Dank!

Lesen und entdecken Sie Joachim B. Schmidt!

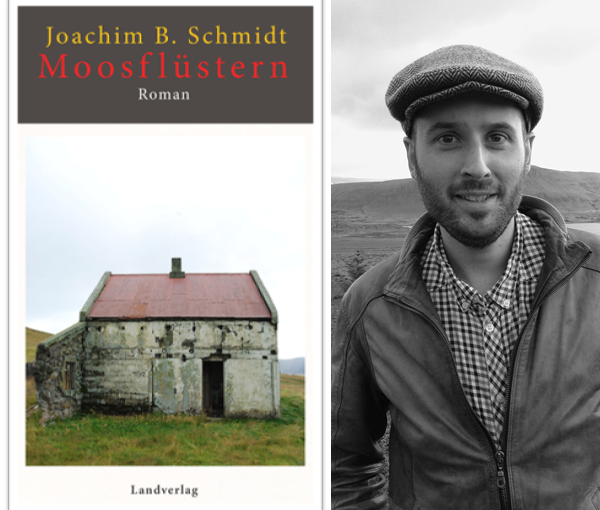

Joachim B. Schmidt, geboren 1981, wuchs in Cazis am Heinzenberg als Bauernsohn auf. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet er als Journalist, Schriftsteller und Gelegenheitsarbeiter in Island.

Joachim B. Schmidt, geboren 1981, wuchs in Cazis am Heinzenberg als Bauernsohn auf. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet er als Journalist, Schriftsteller und Gelegenheitsarbeiter in Island.

Von Haus aus ist Schmidt diplomierter Hochbauzeichner und Journalist, doch er verdiente sein Brot auch schon als Knecht, Gärtner, Trockenmaurer, Kellner, Hilfskoch, Molkereiarbeiter und Rezeptionist. 2013 erschien beim kleinen Landverlag sein erster Roman «Küstennähe», ein Jahr später der Roman «Am Tisch sitzt ein Soldat». Joachim B. Schmidt lebt mit seiner Isländischen Lebenspartnerin und einer gemeinsamen Tochter in Reykjavik.

Webseite des Autors

Bürgermeister des Ortes in unterwürfiger Habachtstellung bis zu Hauptdarstellerin Johanna Leise, die ihren Eltern mit falschen Papieren zur Flucht verhalf. Und als sich Propagandaminister Joseph Goebbels ankündigt, sich selbst im Film zu spielen, eine Rede zu halten, wird aus dem Set ein Pulverfass. Die Lunte brennt! Eine Rede zum Sieg über das internationale Judentum und die feindlichen Mächte, deren satanisches Ziel die Zerstörung der Welt nicht erreicht habe. Bis ein Schuss fällt, die Ratten das sinkende Schiff verlassen und ein englischer Soldat mit Gewehr im Anschlag das Set stürmt, droht die Situation mehrfach zu kippen.

Bürgermeister des Ortes in unterwürfiger Habachtstellung bis zu Hauptdarstellerin Johanna Leise, die ihren Eltern mit falschen Papieren zur Flucht verhalf. Und als sich Propagandaminister Joseph Goebbels ankündigt, sich selbst im Film zu spielen, eine Rede zu halten, wird aus dem Set ein Pulverfass. Die Lunte brennt! Eine Rede zum Sieg über das internationale Judentum und die feindlichen Mächte, deren satanisches Ziel die Zerstörung der Welt nicht erreicht habe. Bis ein Schuss fällt, die Ratten das sinkende Schiff verlassen und ein englischer Soldat mit Gewehr im Anschlag das Set stürmt, droht die Situation mehrfach zu kippen.

Wie kam das Zitat, das ganz am Schluss des Buches wohl verrät, was die Zündung des Romans war, zu dir?

Wie kam das Zitat, das ganz am Schluss des Buches wohl verrät, was die Zündung des Romans war, zu dir? Joachim B. Schmidt, geboren 1981, wuchs in Cazis am Heinzenberg als Bauernsohn auf. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet er als Journalist, Schriftsteller und Gelegenheitsarbeiter in Island.

Joachim B. Schmidt, geboren 1981, wuchs in Cazis am Heinzenberg als Bauernsohn auf. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet er als Journalist, Schriftsteller und Gelegenheitsarbeiter in Island.

vollgesogenen Unterhosen. Dann lieber liegen bleiben, für immer, und sterben, jetzt gleich, auf der Stelle. Aber erstaunlicherweise entpuppt sich das Kinderheim als Ort voller Sonderlinge, lauter Jungs mit Geschichten. Bis das Kinderkurheim eines Morgens lichterloh in Flammen steht, Ben zum Held wird und im Jesuitenkolleg St. Blasien landet. Dort nehmen ihn die Schüler in ihre Gemeinschaft auf. Und Sebastian, der Geige spielt, gibt ihm Winnetou zum Lesen: «Muss man kennen.»

vollgesogenen Unterhosen. Dann lieber liegen bleiben, für immer, und sterben, jetzt gleich, auf der Stelle. Aber erstaunlicherweise entpuppt sich das Kinderheim als Ort voller Sonderlinge, lauter Jungs mit Geschichten. Bis das Kinderkurheim eines Morgens lichterloh in Flammen steht, Ben zum Held wird und im Jesuitenkolleg St. Blasien landet. Dort nehmen ihn die Schüler in ihre Gemeinschaft auf. Und Sebastian, der Geige spielt, gibt ihm Winnetou zum Lesen: «Muss man kennen.» Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. «Ein fauler Gott» ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.

Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. «Ein fauler Gott» ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.

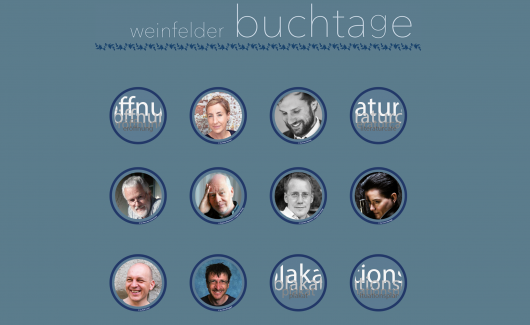

Michèle Minelli, geb. 1968 in Zürich, freischaffende Schriftstellerin, lebt und arbeitet auf dem Iselisberg. Verschiedene Auszeichnungen und Stipendien. Zuletzt erschienen „Die Verlorene“, ein historischer Roman über das Leben der Thurgauerin Frieda Keller, Aufbau Verlag 2015. 2017 erscheint die Publikation „Schreiblexikon, das:“, für das Minelli zusammen mit Peter Höner als Herausgeber zeichnet.

Michèle Minelli, geb. 1968 in Zürich, freischaffende Schriftstellerin, lebt und arbeitet auf dem Iselisberg. Verschiedene Auszeichnungen und Stipendien. Zuletzt erschienen „Die Verlorene“, ein historischer Roman über das Leben der Thurgauerin Frieda Keller, Aufbau Verlag 2015. 2017 erscheint die Publikation „Schreiblexikon, das:“, für das Minelli zusammen mit Peter Höner als Herausgeber zeichnet. Peter Höner, aus Winterthur, geboren 1947 in Eupen/Belgien, freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur, lebt und arbeitet auf dem Iselisberg im Kanton Thurgau. 2017 erscheint im Limmat Verlag der fünfte und letzte Kriminalroman Kenia Leaks mit den beiden Ermittlern Mettler und Tetu. Und der Schelmenroman Der seltsame Ausflug des Salvador Patrick Fischer in die analoge Welt.

Peter Höner, aus Winterthur, geboren 1947 in Eupen/Belgien, freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur, lebt und arbeitet auf dem Iselisberg im Kanton Thurgau. 2017 erscheint im Limmat Verlag der fünfte und letzte Kriminalroman Kenia Leaks mit den beiden Ermittlern Mettler und Tetu. Und der Schelmenroman Der seltsame Ausflug des Salvador Patrick Fischer in die analoge Welt.

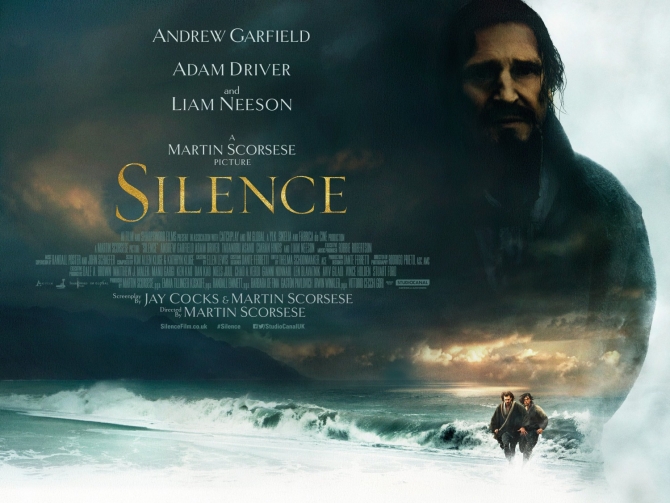

Ausbildungsstätten für Priester. Aber als im 17. Jahrhundert die japanische Monarchie und Oberschicht wieder erstarkte und sich gegen «fremde» Einflüsse abzuschotten begann, empfand die japanische Oberschicht den Zangengriff von spanisch-portugiesischen Katholiken und englisch- holländischen Protestanten immer stärker als abtötenden Eingriff in die eigene Kultur, in ihr buddhistisches Selbstverständnis. Drangsaliert vom eigenen Feudalsystem und der Strenge des Staatsapparates, den Steuern und dem grassierenden Misstrauen von Dorf zu Dorf schien ein Evangelium der Liebe und der Barmherzigkeit Grund genug, dass sich die neue Religion wie Wasser ausbreitete. Buddhistische Mönsche aber waren Verbündete derer, die die Bauern wie Rinder ausnutzten.

Ausbildungsstätten für Priester. Aber als im 17. Jahrhundert die japanische Monarchie und Oberschicht wieder erstarkte und sich gegen «fremde» Einflüsse abzuschotten begann, empfand die japanische Oberschicht den Zangengriff von spanisch-portugiesischen Katholiken und englisch- holländischen Protestanten immer stärker als abtötenden Eingriff in die eigene Kultur, in ihr buddhistisches Selbstverständnis. Drangsaliert vom eigenen Feudalsystem und der Strenge des Staatsapparates, den Steuern und dem grassierenden Misstrauen von Dorf zu Dorf schien ein Evangelium der Liebe und der Barmherzigkeit Grund genug, dass sich die neue Religion wie Wasser ausbreitete. Buddhistische Mönsche aber waren Verbündete derer, die die Bauern wie Rinder ausnutzten. Priestern an Bord in See. Schon die Schiffsreise bis zu ihrem ersten Ziel Goa an der Westküste Indiens ist aus heutiger Sicht ein Märtyrium der Entbehrung: Hunger, Durst, Seuche, Tod, Lebensgefahr und permanente Ungewissheit – all das, was in den folgenden Jahren zu ständigen Begleitern der Missionare in der Fremde werden sollte. Padre Rodrigues beschreibt in Briefen seine Reise und in einer Art Bericht sein Wirken auf Japan, das unter dem Gouverneur Inoue, dem Fürsten von Chikugo, der sich einst selbst taufen liess, durch Drohung und Folterung in seinem Land dem fremden Glauben mit aller Härte den Garaus machen will. Padre Rodrigues findet seinen einstigen Lehrer Padre Ferreira. Es kommt zu mehrmaligen Treffen, die der Inoue geschickt zu inszenieren versteht. Treffen, die den jungen Padre Rodrigues immer tiefer in eine Krise stürzen lassen.

Priestern an Bord in See. Schon die Schiffsreise bis zu ihrem ersten Ziel Goa an der Westküste Indiens ist aus heutiger Sicht ein Märtyrium der Entbehrung: Hunger, Durst, Seuche, Tod, Lebensgefahr und permanente Ungewissheit – all das, was in den folgenden Jahren zu ständigen Begleitern der Missionare in der Fremde werden sollte. Padre Rodrigues beschreibt in Briefen seine Reise und in einer Art Bericht sein Wirken auf Japan, das unter dem Gouverneur Inoue, dem Fürsten von Chikugo, der sich einst selbst taufen liess, durch Drohung und Folterung in seinem Land dem fremden Glauben mit aller Härte den Garaus machen will. Padre Rodrigues findet seinen einstigen Lehrer Padre Ferreira. Es kommt zu mehrmaligen Treffen, die der Inoue geschickt zu inszenieren versteht. Treffen, die den jungen Padre Rodrigues immer tiefer in eine Krise stürzen lassen. (1923–1996) studierte französische Literatur in Japan und katholische Literatur in Frankreich. Er gilt in Japan als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller und erhielt u. a. den »Akutagawa-Preis«, den wichtigsten japanischen Literaturpreis. Seine Hauptwerke sind die Romane Schweigen, Samurai und Skandal. Letzteres erscheint 2017 ebenfalls bei Septime.

(1923–1996) studierte französische Literatur in Japan und katholische Literatur in Frankreich. Er gilt in Japan als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller und erhielt u. a. den »Akutagawa-Preis«, den wichtigsten japanischen Literaturpreis. Seine Hauptwerke sind die Romane Schweigen, Samurai und Skandal. Letzteres erscheint 2017 ebenfalls bei Septime.

Gründen auseinanderdrifteten, drei verschiedene Wahrheiten. Drei Erzählungen darüber, wie unterschiedlich ganz bestimmte Schnitt- und Wendepunkte aus der Sicht verschiedener Existenzen gewichtet werden können, dass Wahrnehmungen nach Innen weit weg von Objektivität sein können, wie schlecht scheinbar verheilte Verletzungen vernarben und alte Wunden wieder aufgerissen werden können.

Gründen auseinanderdrifteten, drei verschiedene Wahrheiten. Drei Erzählungen darüber, wie unterschiedlich ganz bestimmte Schnitt- und Wendepunkte aus der Sicht verschiedener Existenzen gewichtet werden können, dass Wahrnehmungen nach Innen weit weg von Objektivität sein können, wie schlecht scheinbar verheilte Verletzungen vernarben und alte Wunden wieder aufgerissen werden können.

Mitte April erscheint bei Random House Margaret Atwoods neuster Roman «Hexensaat».

Mitte April erscheint bei Random House Margaret Atwoods neuster Roman «Hexensaat».

«Meeresrand» erzählte die Geschichte einer jungen, verzweifelten Mutter, die mit ihren beiden Kindern ans Meer fährt, um ihnen wenigstens einmal das Erlebnis zu gönnen, einmal eine Reise, einmal die Kirmes besuchen, einmal, um dann ihrem und dem Leben der Kinder, ihrer unsäglichen Verzweiflung ein Ende zu setzen. Für manche, denen ich das Buch empfahl, war die Lektüre damals unerträglich. Es gibt Themen, die so sehr an der Seele rühren, die so schmerzhaft auf den Nerv drücken, dass das Lesen schwer wird. Véronique Olmi will aber genau das; der Sentimentalität entgegnen, ohne die Liebe zu verleugnen. Es gibt sie, die Liebe. Nur erzählt Véronique Olmi nicht von der verklärten Liebe. Sie erzählt, was Verzweiflung und Schmerz, die untrennbar zu Liebe gehören, mit jenen, die sich ihr ergeben, anrichten können. Sie erkundet die Schmerzpunkte. Ganz anders als all jene, die mit rührseeligem Blick Liebesgeschichten erzählen, um einer dumpfen, unstillbaren Sehnsucht zu genügen. Véronique Olmi erzählt ohne jede Distanz, im Gefühlswirrwarr dieser Frau, unmittelbar, als wäre man Zeuge dieses inneren Desasters. Ein literarisches Abenteuer, das nur einer Könnerin gelingen kann. Ein verstörend packender Roman!

«Meeresrand» erzählte die Geschichte einer jungen, verzweifelten Mutter, die mit ihren beiden Kindern ans Meer fährt, um ihnen wenigstens einmal das Erlebnis zu gönnen, einmal eine Reise, einmal die Kirmes besuchen, einmal, um dann ihrem und dem Leben der Kinder, ihrer unsäglichen Verzweiflung ein Ende zu setzen. Für manche, denen ich das Buch empfahl, war die Lektüre damals unerträglich. Es gibt Themen, die so sehr an der Seele rühren, die so schmerzhaft auf den Nerv drücken, dass das Lesen schwer wird. Véronique Olmi will aber genau das; der Sentimentalität entgegnen, ohne die Liebe zu verleugnen. Es gibt sie, die Liebe. Nur erzählt Véronique Olmi nicht von der verklärten Liebe. Sie erzählt, was Verzweiflung und Schmerz, die untrennbar zu Liebe gehören, mit jenen, die sich ihr ergeben, anrichten können. Sie erkundet die Schmerzpunkte. Ganz anders als all jene, die mit rührseeligem Blick Liebesgeschichten erzählen, um einer dumpfen, unstillbaren Sehnsucht zu genügen. Véronique Olmi erzählt ohne jede Distanz, im Gefühlswirrwarr dieser Frau, unmittelbar, als wäre man Zeuge dieses inneren Desasters. Ein literarisches Abenteuer, das nur einer Könnerin gelingen kann. Ein verstörend packender Roman! Auch in ihrem neusten Roman «Der Mann in der fünften Reihe» schreibt Véronique Olmi über die Verzweiflung. Eine Schauspielerin sitzt nachts einsam auf einer Bank im Gare de l’Est, hinauskatapultiert aus ihrem Leben, das sich hinundherquälte vom Leben zur Bühne und wieder zurück. Véronique Olmi schreibt nicht nur so, als wäre sie die Frau in ihrer Verzweiflung. Véronique Olmi schafft es, dass ich mit ihr, der Verzweifelten, mit Nelly auf die Bühne trete, zu spielen beginne und mit dem Blick auf diesen einen Mann in der fünften Reihe genau spüre, wie die Situation abzurutschen beginnt, wie der Mann «die Vorstellung verrät». Ich nehme mit eigenem Schrecken am inneren Zerfall dieser Frau teil, an deren Implosion. Nelly hatte sich vor einem halben Jahr von diesem Mann getrennt. Seinen Namen über Monate verleugnet, ohne ihn je zu vergessen. Nelly erzählt, zuerst von ihrem Schmerz, dem «Sterben» auf der Bühne. Dann zögerlich von diesem Mann, von Paul, den sie bei Freunden kennen gelernt hatte, dem verheirateten Mann. Und alles zu vergessen, was ich wusste. Alles, was wir beide wussten, in unserem Alter. Was wir an Ernüchterung, Ängsten und Scheitern angesammelt hatten. Wie sie sich in ihrer Liebe zerstörten, vorsätzlich, ohne je an ein «gutes Ende» zu glauben. Véronique Olmi schildert nicht die Liebesgeschichte, sondern, die Verheerungen, die diese Liebe anrichtet, die Leidenschaft, der Zwang, sich vereinen zu müssen.

Auch in ihrem neusten Roman «Der Mann in der fünften Reihe» schreibt Véronique Olmi über die Verzweiflung. Eine Schauspielerin sitzt nachts einsam auf einer Bank im Gare de l’Est, hinauskatapultiert aus ihrem Leben, das sich hinundherquälte vom Leben zur Bühne und wieder zurück. Véronique Olmi schreibt nicht nur so, als wäre sie die Frau in ihrer Verzweiflung. Véronique Olmi schafft es, dass ich mit ihr, der Verzweifelten, mit Nelly auf die Bühne trete, zu spielen beginne und mit dem Blick auf diesen einen Mann in der fünften Reihe genau spüre, wie die Situation abzurutschen beginnt, wie der Mann «die Vorstellung verrät». Ich nehme mit eigenem Schrecken am inneren Zerfall dieser Frau teil, an deren Implosion. Nelly hatte sich vor einem halben Jahr von diesem Mann getrennt. Seinen Namen über Monate verleugnet, ohne ihn je zu vergessen. Nelly erzählt, zuerst von ihrem Schmerz, dem «Sterben» auf der Bühne. Dann zögerlich von diesem Mann, von Paul, den sie bei Freunden kennen gelernt hatte, dem verheirateten Mann. Und alles zu vergessen, was ich wusste. Alles, was wir beide wussten, in unserem Alter. Was wir an Ernüchterung, Ängsten und Scheitern angesammelt hatten. Wie sie sich in ihrer Liebe zerstörten, vorsätzlich, ohne je an ein «gutes Ende» zu glauben. Véronique Olmi schildert nicht die Liebesgeschichte, sondern, die Verheerungen, die diese Liebe anrichtet, die Leidenschaft, der Zwang, sich vereinen zu müssen. Véronique Olmi wurde 1962 in Nizza geboren und lebt in Paris. In Frankreich wurde sie, als eine der bekanntesten Dramatikerinnen des Landes, für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Theaterstücke wurden in viele Sprachen übersetzt und werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt. Ihre Romane stehen seit Jahren auf den Bestsellerlisten. In Deutschland erschien von ihr zuletzt «Nacht der Wahrheit» (Kunstmann 2015).

Véronique Olmi wurde 1962 in Nizza geboren und lebt in Paris. In Frankreich wurde sie, als eine der bekanntesten Dramatikerinnen des Landes, für ihre Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Theaterstücke wurden in viele Sprachen übersetzt und werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt. Ihre Romane stehen seit Jahren auf den Bestsellerlisten. In Deutschland erschien von ihr zuletzt «Nacht der Wahrheit» (Kunstmann 2015).

Asta, die gestrandete Krankenschwester, eigentlich schon im Pensionsalter, erinnert sich. Zum Beispiel an die ehemalige Kollegin im rumänischen Temeswar, die nebenbei leidlich schrieb und mit einer Geschichte über eine Nähmaschinistin an der Frankfurter Buchmesse einer indischen Autorin auffiel. Tamara reiste eingeladen nach Kalkutta, wo ihre Geschichte aber nicht in einer Botschaft oder vor einer schicken Zuhörerschaft Gefallen fand, sondern in einem riesigen Wellblechverhau einer Menge von Kochbenzin verunstalteter Frauen vorgetragen wurde. Zurück in Deutschland sollte sie eine Schiffsladung Nähmaschinen organisieren. Man missbrauchte sie für Missbrauchte. Sie hat helfen müssen. Aber wem? Den versehrten Frauen dort oder sich selbst? Asta erinnert sich an den koreanischen Koch, dem sie von seinen Zahnschmerzen zerfressen mit Alkohol mehr als bloss helfen wollte und am Morgen danach von einer mehrköpfigen offiziellen Delegation des grossen Führers Kim Il-sung und der gesamten Koreanischen Demokratischen Volksrepublik einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sie wollte helfen. Aber wem?

Asta, die gestrandete Krankenschwester, eigentlich schon im Pensionsalter, erinnert sich. Zum Beispiel an die ehemalige Kollegin im rumänischen Temeswar, die nebenbei leidlich schrieb und mit einer Geschichte über eine Nähmaschinistin an der Frankfurter Buchmesse einer indischen Autorin auffiel. Tamara reiste eingeladen nach Kalkutta, wo ihre Geschichte aber nicht in einer Botschaft oder vor einer schicken Zuhörerschaft Gefallen fand, sondern in einem riesigen Wellblechverhau einer Menge von Kochbenzin verunstalteter Frauen vorgetragen wurde. Zurück in Deutschland sollte sie eine Schiffsladung Nähmaschinen organisieren. Man missbrauchte sie für Missbrauchte. Sie hat helfen müssen. Aber wem? Den versehrten Frauen dort oder sich selbst? Asta erinnert sich an den koreanischen Koch, dem sie von seinen Zahnschmerzen zerfressen mit Alkohol mehr als bloss helfen wollte und am Morgen danach von einer mehrköpfigen offiziellen Delegation des grossen Führers Kim Il-sung und der gesamten Koreanischen Demokratischen Volksrepublik einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sie wollte helfen. Aber wem? Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Neun Jahre Schule an der 19. Oberschule Berlin-Friedrichshain. Relegation wegen »unsozialistischen Verhaltens«. 1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches: «Wehleid – wie im Leben.» bei S. Fischer Verlag”. 1986 Ingeborg Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman «Die Letzten» Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.

Katja Lange-Müller, geboren 1951 in Berlin-Lichtenberg. Neun Jahre Schule an der 19. Oberschule Berlin-Friedrichshain. Relegation wegen »unsozialistischen Verhaltens«. 1986 erste Veröffentlichung eines eigenen Buches: «Wehleid – wie im Leben.» bei S. Fischer Verlag”. 1986 Ingeborg Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Im Juni 2001 erhält Katja Lange-Müller für ihren Roman «Die Letzten» Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei den Preis der SWR-Bestenliste. Das Werk steht von Oktober bis Dezember 2000 auf der Bestenliste des Südwestrundfunks. Im Jahr 2012/2013 war sie Stipendiatin der Villa Massimo, erhielt den Kleist-Preis und war 2013/2014 Stipendiatin der Kulturakademie Tarabaya Istanbul. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität.