Ein Mann, der nicht da ist, eine Tochter mit ADHS, Barbie und Ken in der Stube, zwei ausgebüxte Ratten, ein abschnittener Daumen im Schnee und ein brennender Trockner – Katharina hätte genung am Hals, wenn da nicht auch noch das eine wäre, das sie nicht über die Lippen bringt.

Zugegeben, es brauchte eine Weile, bis ich in den Roman eintauchen konnte. Obwohl schon der erste Satz verrät, worum es in diesem Roman wirklich geht. Aber weil der zweite Satz hiess «Schultüren sind der Eingang zur Hölle» und ich eben ein Interview mit dem Philosophen David Precht gehört hatte, spürte ich eine ordentliche Portion Widerwillen. David Precht würde die Schulen am liebsten abschaffen, hängt ihnen an, in ihnen wehe noch immer der preussische Geist des Drills. Sie seien Mühlen, in denen brave, funktionierende Staatsbürger zugeschiffen werden. Da ich ebenfalls unterrichte, war es nicht ganz einfach weiterzulesen.

Aber Mareike Krügel hat keinen Antischulroman geschrieben. Die Schriftstellerin zeichnet Katharina und ihren verzwickten Alltag. Ein Alltag, der es schwer macht, sich neben all den zwingenden Kleinigkeiten auf das Wesentliche zu konzentrieren. Katharinas Tochter Helena, von allen Helle gerufen, ist elf und eine Rabauke. Da verwundert es auch nicht, dass Katharina sie von der Schule holen muss, weil sie mit unstillbarem Nasenbluten den Teppichboden im Sekretariat versaut, dass Helles Freundinnen ordentlich was abbekommen, Pferde durchbrennen und sie bei einer Freundin übernachten will, wo bei einer Party schon ordentlich gebechert wird. Dass Helle den Stempel ADHS mit sich trägt, hilft Katharina am wenigsten. Helles grosser Bruder ist 17 und das erste Mal an ein Mädchen vergeben, von dem die Nachbarn Theo und H einz meinen, sie sei ein Volltreffer. Alex ist das genaue Gegenteil seiner quirligen Schwester. Für Katharina allerdings kein Ersatz für ihren Mann Costas, der die Woche über in der Hauptstadt arbeitet und nur an den Wochenenden in «den Schoss der Familie» zurückkehrt. Katharina ist dieser Schoss, das Epizentrum der Familie. So sehr ins Geschehen eingepasst, dass es für die Erschütterungen in ihrem eigenen Leben kaum Platz hat. Auch da türmt sich Schicht um Schicht. Eine Mutter, die sie verlor, ein Vater, der resignierte, eine Schwester, die nicht nur örtlich auf der andern Seite des Planeten wohnt. Da sind Fragen um das eigene Leben, um das verlorene Leben ihrer zweiten Tochter, eine Ehe, die abhanden kommt und diese Knoten in ihr, die von ihr Besitz ergreifen.

einz meinen, sie sei ein Volltreffer. Alex ist das genaue Gegenteil seiner quirligen Schwester. Für Katharina allerdings kein Ersatz für ihren Mann Costas, der die Woche über in der Hauptstadt arbeitet und nur an den Wochenenden in «den Schoss der Familie» zurückkehrt. Katharina ist dieser Schoss, das Epizentrum der Familie. So sehr ins Geschehen eingepasst, dass es für die Erschütterungen in ihrem eigenen Leben kaum Platz hat. Auch da türmt sich Schicht um Schicht. Eine Mutter, die sie verlor, ein Vater, der resignierte, eine Schwester, die nicht nur örtlich auf der andern Seite des Planeten wohnt. Da sind Fragen um das eigene Leben, um das verlorene Leben ihrer zweiten Tochter, eine Ehe, die abhanden kommt und diese Knoten in ihr, die von ihr Besitz ergreifen.

«Es gibt mich noch.»

«Sieh mich an» ist mehr als ein Familienroman. Aber ein Roman, der die Familie zum Schauplatz macht, der die grossen Gesten, die grossen Fragen in das Kleingefüge «Familie» setzt. Mareike Krügel beschreibt einen einzigen Tag, der alles widerspiegelt, was das zugepappte Leben Katharinas ausmacht. Eine Minikatastrophe reiht sich an die nächste. Kein Platz für die grosse Katastrophe, die in Katharina wächst. Für Katharinas grosse Angst findet sich weder Platz noch einoffenes Ohr. Da ist auch der ehemalige WG-Freund, der sich abends angemeldet hat, nicht der Richtige. Ein Gesellschaftsroman über modernes Leben, duchgestylt scheinendes Reiheneinfamilienhausdasein. Wie sehr sich die Familie in die Modeströmungen einspannen lässt. Wie sehr man sich knechten lässt von den Errungenschaften des modernen Lebens. Ein Frauenroman? Mit Sicherheit auch, denn die grossen Abwesenden in diesem Roman sind die Männer. Selbst die hilfsbereiten Nachbarn Theo und Heinz sind genetisch keine Männer. Und Costas, Katharinas Mann, weit weg in Berlin, abends an einer Firmenfeier in einem Berliner Hotel, während Katharinas Leben zu entgleisen droht. Ein Roman nur für Frauen? Bei weitem nicht. So erhellend wie hundert Ratgeber. So spannend wie ein Krimi. So einfühlsam, wie sich eine Frau den Mann wünscht. So direkt, dass es einem bei der Lektüre manchmal fast den Atem nimmt. «Sieh mich an» ist eine Aufforderung, so wie das Buch. Aber ganz ohne Mitleid, dafür mit Wirz, Ironie und Schalk.

Ein kleines Mail-Interview mit Mareike Krügel:

In Ihrem Roman «Sieh mich an» ertrinkt Katharina fast in ihren Pflichten, ihren Aufgaben, ihren Sorgen und Nöten. Das wird auch der Grund sein, warum sich viele, vornehmlich Leserinnen, von diesem Roman wiedererkannt und verstanden fühlen. Ist doch aber eigentlich paradox; Wir leben in einer hoch technisierten und durchorganisierten Welt. Und doch scheint Familienleben nicht einfacher zu werden. Muss man akzeptieren?

Ja, das lässt sich, glaube ich, nicht ändern. Mehr Technik und Organisation sind der nicht Schlüssel zu mehr Gelassenheit, und wenn es etwas gibt, das sich in den Familienstrukturen in den letzten Jahrzehnten verändert hat – meiner Einschätzung nach -, dann sind es die Beziehungen. Weil es wenig Vorbilder gibt, schießen viele Eltern damit etwas übers Ziel hinaus, aber grundsätzlich halte ich es für eine der besten Veränderungen des westlichen Abendlandes: Der Versuch, zu seinen Kindern echte Beziehungen aufzubauen, sie wahrhaftig zu begleiten, sie nicht nur irgendwie durchzubringen. Das ist kompliziert und mitunter überfordernd.

«Sieh mich an» ist eine Aufforderung. Da hätte auch noch ein Ausrufezeichen gepasst. Während Costa in Berlin vor der Firmenfeier an der Kravattenfrage scheitert, gibt es für seine Frau Katharina nur den Angriff nach vorn. Ist das der Mutterinstinkt, der verhindert, dass Katharina lange nicht tut, wonach es in ihrem Innern schreit?

Der Mutterinstinkt, dessen genaue Definition ich nicht kenne, spielt vermutlich in den ersten Lebensjahren der Kinder eine übergeordnete Rolle und mag in dieser Zeit dazu beitragen, dass Mütter sich selbst zurücknehmen oder sogar ihre Bedürfnisse hintanstellen. Danach aber vermute ich als Ursache für Katharinas – und vieler anderer Frauen – Selbstverleugnung die immer noch gültige unsägliche Sozialisierung der weiblichen Mitglieder unserer Gesellschaft.

Sie mobilisieren in Ihrem Roman viele Urängste. Die Angst, vor seinen Kindern zu sterben, nicht zu wissen, wohin und wie ihr Weg verläuft. Die Angst, vor lauter Aufgaben sich selbst zu vergessen und zu verlieren. Die Angst, sich selber untreu zu werden. Steckte in diesen Ängsten eine der Motivationen, diesen Roman zu schreiben?

Sie mobilisieren in Ihrem Roman viele Urängste. Die Angst, vor seinen Kindern zu sterben, nicht zu wissen, wohin und wie ihr Weg verläuft. Die Angst, vor lauter Aufgaben sich selbst zu vergessen und zu verlieren. Die Angst, sich selber untreu zu werden. Steckte in diesen Ängsten eine der Motivationen, diesen Roman zu schreiben?

Ängste können ein wunderbarer Wegweiser beim Schreiben sein. Ich versuche, beim Schreiben der Angst und der Freude zu folgen. Die Grundmotivation für diesen Roman war aber eher, mich mit den Verstrickungen auseinanderzusetzen, die sich in Familien mitunter ergeben.

Helle, Katharinas Tochter, hat die «Diagnose» ADHS. Aktueller könnte das Thema nicht sein, nachdem ein Professor für Neurobiologie in einer ZDF-Nachrichtensendung die Behauptung aufstellte, ADHS gäbe es nicht, nur in der Köpfen der Pharmaindustrie. Ich weiss sehr gut, wie entlastend eine solche Diagnose sein kann, wenn Eltern annehmen dürfen, dass sie nicht einfach bei der Erziehung versagt haben. Aber Helle zwingt ihre Mutter Katharina an eine Wand. Trösten Sie?

Ich finde, Katharina hält sich ziemlich gut. Und da sie auch die negativen Gefühle ihrer Tochter gegenüber zulässt und nicht kleinzureden versucht, hat die große Liebe und Bewunderung, die sie ihr gegenüber ebenso empfindet, auch eine Chance, sich zu voller Größe zu entfalten. Dabei kann solch eine Diagnose besonders hilfreich sein, weil sie die Eltern von ihrem schlechten Gewissen entlastet und zusätzlich sehr gut nachvollziehbare Erklärungsmodelle anbietet. Und wen man versteht, der zwingt einen auch nicht so leicht an die Wand.

Ihre Verlagschefin Felicitas von Lovenberg pries Ihr Buch schon im Vorfeld, andere stempeln es zum Frauenbuch. (Ich bin überzeugt, dass es Frauenliteratur nicht geben kann. Nur Bücher, die zur Literatur zählen und solche, die allenfalls zur Unterhaltung genügen.) Warum sollen Männer dieses Buch lesen?

Hätten Frauen immer nur Bücher gelesen, die nur für sie gedacht waren, so hätte kein Autor auf diesem Planeten je von seinem Beruf leben können. Wenn sich also Frauen noch nie um diese Kategorien geschert haben, warum sollten Männer das dann tun? Wäre das nicht ein bisschen engstirnig? Und was würde ihnen entgehen. Ein Roman ist eine der wenigen Möglichkeiten, die wir Menschen haben, wirklich einmal «in den Schuhen eines anderen zu gehen».

Liebe Frau Krügel, vielen Dank!

Mareike Krügel, 1977 in Kiel geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Seit 2003 hat sie drei Romane veröffentlicht. Sie lebt bei Schleswig. Mareike Krügel erhielt zahlreiche Stipendien, u.a. in der Villa Decius in Krakau, und ist Mitglied im PEN Deutschland. Im Jahr 2003 bekam sie den Förderpreis der Stadt Hamburg und wurde 2006 mit dem Friedrich-Hebbel-Preis ausgezeichnet.

Mareike Krügel, 1977 in Kiel geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Seit 2003 hat sie drei Romane veröffentlicht. Sie lebt bei Schleswig. Mareike Krügel erhielt zahlreiche Stipendien, u.a. in der Villa Decius in Krakau, und ist Mitglied im PEN Deutschland. Im Jahr 2003 bekam sie den Förderpreis der Stadt Hamburg und wurde 2006 mit dem Friedrich-Hebbel-Preis ausgezeichnet.

Mareike Krügel liest u. a. am 17. Oktober in Konstanz in der Buchhandlung Osiander an der Rosengartenstrasse.

Ein Gespräch mit Mareike Krügel beim NDR

Titelfoto: Sandra Kottonau

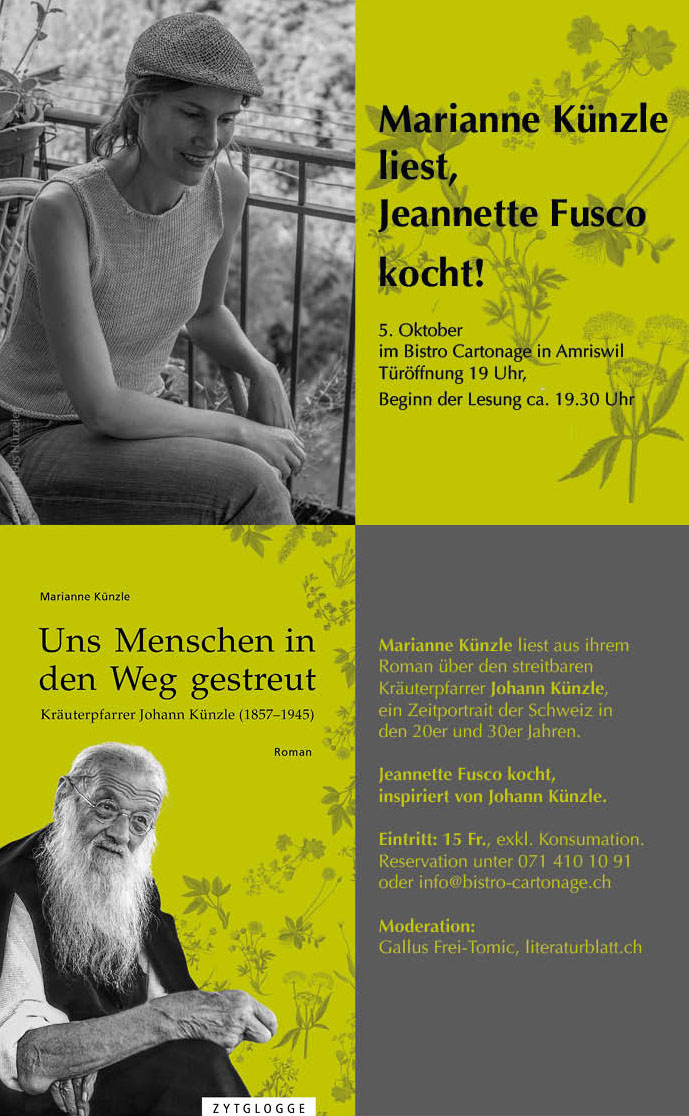

„Lesen geht durch den Magen – gestern Abend zum Beispiel auf Einladung von literaturblatt.ch.

„Lesen geht durch den Magen – gestern Abend zum Beispiel auf Einladung von literaturblatt.ch.  Die unvergessliche Candle-light-Dinner-Lesung im Bistro Cartonage in Amriswil.

Die unvergessliche Candle-light-Dinner-Lesung im Bistro Cartonage in Amriswil.  Die kulinarischen Höhenflüge wie Brennnesselchips, Hagebuttencrème, Senfkraut auf Randenrisotto, Kräuterschnaps zum Abrunden.

Die kulinarischen Höhenflüge wie Brennnesselchips, Hagebuttencrème, Senfkraut auf Randenrisotto, Kräuterschnaps zum Abrunden.  Das aufmerksame Publikum, die überraschenden Gespräche, die tolle Moderation. Und der satte Vollmond hinter Regenwolken.

Das aufmerksame Publikum, die überraschenden Gespräche, die tolle Moderation. Und der satte Vollmond hinter Regenwolken.  Schön war’s!“ Marianne Künzle

Schön war’s!“ Marianne Künzle

Nacht, an den Schlaf heran, dort, wo Gedanken sich freimachen. Einmal nahm ich das Büchlein mit in den Zug, las darin im Stehen gleich neben der Tür, weil der Zug so voll war. Irgendwann spürte ich die Blicke auf mir und dem kleinen rosa Büchlein. Nicht nur die Farbe verunsichert, manchmal tun es auch die Texte. Sie beschwört die Müdigkeit, bei ihr zu bleiben, den Zorn und die Fäulnis. Sie mutmasst, ob es tote Dinge wirklich gibt, was Pflanzen täten, wenn sie Wetterprognosen lesen würden. Christine Fischer nimmt die Nacht ins Visier, weiss, dass sie Nacht am Gürtel ein Messer trägt, mit dem sie Taue kappt, die einem mit dem Ufer der Gewissheit verbinden.

Nacht, an den Schlaf heran, dort, wo Gedanken sich freimachen. Einmal nahm ich das Büchlein mit in den Zug, las darin im Stehen gleich neben der Tür, weil der Zug so voll war. Irgendwann spürte ich die Blicke auf mir und dem kleinen rosa Büchlein. Nicht nur die Farbe verunsichert, manchmal tun es auch die Texte. Sie beschwört die Müdigkeit, bei ihr zu bleiben, den Zorn und die Fäulnis. Sie mutmasst, ob es tote Dinge wirklich gibt, was Pflanzen täten, wenn sie Wetterprognosen lesen würden. Christine Fischer nimmt die Nacht ins Visier, weiss, dass sie Nacht am Gürtel ein Messer trägt, mit dem sie Taue kappt, die einem mit dem Ufer der Gewissheit verbinden.

In einer Zeit in der Zukunft, in der die Welt nur noch im Ausnahmezustand zusammenzuhalten ist, lebt eine kleine Gruppe Menschen in einem Dorf am Hang. Mehr eine Kleinstsiedlung von Aussteigern, vier Wohnhäuser, Familie Blau, Familie Weiss, Rot und Grün. Ein Versuch im Kleinen, sich dem Grossen nicht ergeben zu müssen.

In einer Zeit in der Zukunft, in der die Welt nur noch im Ausnahmezustand zusammenzuhalten ist, lebt eine kleine Gruppe Menschen in einem Dorf am Hang. Mehr eine Kleinstsiedlung von Aussteigern, vier Wohnhäuser, Familie Blau, Familie Weiss, Rot und Grün. Ein Versuch im Kleinen, sich dem Grossen nicht ergeben zu müssen. nur weil er Stellung zur Gegenwart nimmt, sondern weil er sich Wörtern und einer Spache bedient, in der die Poesie keinen Platz zu haben scheint, als späche sie nur noch aus Wörtern und Sätzen. Wie Martina Clavadetscher in einem einzigen Satz ein grosses Bild entstehen lassen kann, wie trotz der Knappheit der Sätze Bilder in Cinemascope erzeugt werden; lange Einstellungen, kaum Bewegung mit maximalem Effekt, ist grosse Kunst. Während des Lesens streiche ich mir Passagen an, die ich später noch einmal lesen will, nicht des Inhalts, sondern der Musik wegen. Ein phantastisches Buch, ein phantastisch gutes Buch, das man nach der letzten Seite noch leicht betäubt in Händen hält, schon geschlossen, den Nachglanz geniessend. «Knochenlieder» ist ein Buch darüber, was bleibt, wenn nichts mehr ist, wie es einmal war. Auch ein Buch über Familie, die Sehnsucht nach einem Ort, wo man hingehört. Dass Martina Clavadetscher Theatermacherin ist, spürt man dem Text an, hört man, versteht man. Sie gibt nur das Nötigste vor, zwingt den Leser, das Geschehen aufzufüllen, zwingt ihn mitzugehen, mitzudenken.

nur weil er Stellung zur Gegenwart nimmt, sondern weil er sich Wörtern und einer Spache bedient, in der die Poesie keinen Platz zu haben scheint, als späche sie nur noch aus Wörtern und Sätzen. Wie Martina Clavadetscher in einem einzigen Satz ein grosses Bild entstehen lassen kann, wie trotz der Knappheit der Sätze Bilder in Cinemascope erzeugt werden; lange Einstellungen, kaum Bewegung mit maximalem Effekt, ist grosse Kunst. Während des Lesens streiche ich mir Passagen an, die ich später noch einmal lesen will, nicht des Inhalts, sondern der Musik wegen. Ein phantastisches Buch, ein phantastisch gutes Buch, das man nach der letzten Seite noch leicht betäubt in Händen hält, schon geschlossen, den Nachglanz geniessend. «Knochenlieder» ist ein Buch darüber, was bleibt, wenn nichts mehr ist, wie es einmal war. Auch ein Buch über Familie, die Sehnsucht nach einem Ort, wo man hingehört. Dass Martina Clavadetscher Theatermacherin ist, spürt man dem Text an, hört man, versteht man. Sie gibt nur das Nötigste vor, zwingt den Leser, das Geschehen aufzufüllen, zwingt ihn mitzugehen, mitzudenken. Martina Clavadetscher, geboren 1979, studierte Germanistik, Linguistik und Philosophie an der Universität Fribourg. Seit 2009 arbeitet sie als Autorin und Dramatikerin sowie als Radiokolumnistin. Ihr Prosadebüt Sammler erschien 2014 im Verlag Martin Wallimann. Für die Spielzeit 2013/2014 war sie Hausautorin am Luzerner Theater. 2016 wurde sie für das Theaterstück Umständliche Rettung mit dem Essener Autorenpreis ausgezeichnet, für das Manuskript Knochenlieder erhielt sie 2016 den Preis der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. Martina Clavadetscher lebt in der Schweiz.

Martina Clavadetscher, geboren 1979, studierte Germanistik, Linguistik und Philosophie an der Universität Fribourg. Seit 2009 arbeitet sie als Autorin und Dramatikerin sowie als Radiokolumnistin. Ihr Prosadebüt Sammler erschien 2014 im Verlag Martin Wallimann. Für die Spielzeit 2013/2014 war sie Hausautorin am Luzerner Theater. 2016 wurde sie für das Theaterstück Umständliche Rettung mit dem Essener Autorenpreis ausgezeichnet, für das Manuskript Knochenlieder erhielt sie 2016 den Preis der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. Martina Clavadetscher lebt in der Schweiz.

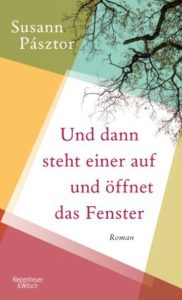

Susann Pásztor, neben ihrer Berufung als Autorin und Übersetzerin selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin, gelingt es mit ihrem zugleich heiteren wie ernsten Roman ein Tor zu einem Thema zu öffnen, das nicht nur in der Literatur wenig Aufmerksamkeit findet. Zum einen erzählt Susann Pásztor vom Sterben einer Frau, der das langsame Sterben selbst schon vor dem Tod alles zu nehmen droht. Zum anderen von der durchaus ehrenvollen Aufgabe der Sterbebegleitung. Eine Aufgabe, die so ganz anders ist als alles, was wir uns sonst auferlegen. Wie soll man sich Sterbenden nähern, ohne das aus Ehrenhaftigkeit Aufdringlichkeit wird? Was tun, wenn die Signale einer Sterbebegleitung nicht ankommen, nicht so ankommen, wie sie gedacht waren? Wenn aus Übereifer Verletzungen entstehen? Wenn aus Beistand Notstand wird? Susann Pásztor beschreibt mit einem besonderen Gefühl für Feinheiten das Spannungsnetz einer solchen Extremsituation. Susann Pásztor lässt das Geschehen subtil entgleisen. Phil, Freds Sohn, soll für Karla in ihrer Küche all die Negative aus einer «Grateful-Dead-Vergangenheit» einscannen. Dabei gewinnt er unweigerlich jene Nähe, die sein Vater auch mit der Brechstange nicht zu erwirken vermag. Übermotiviert und euphorisiert nimmt Fred heimlich Kontakt zur einzigen Verwandten Karlas, zu Gudrun auf. Die Zusammenführung soll zur Weihnachtsüberraschung werden. Eine, die ihm gelingt, wenn auch gar nicht so, wie er sich das ausgemalt hatte.

Susann Pásztor, neben ihrer Berufung als Autorin und Übersetzerin selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin, gelingt es mit ihrem zugleich heiteren wie ernsten Roman ein Tor zu einem Thema zu öffnen, das nicht nur in der Literatur wenig Aufmerksamkeit findet. Zum einen erzählt Susann Pásztor vom Sterben einer Frau, der das langsame Sterben selbst schon vor dem Tod alles zu nehmen droht. Zum anderen von der durchaus ehrenvollen Aufgabe der Sterbebegleitung. Eine Aufgabe, die so ganz anders ist als alles, was wir uns sonst auferlegen. Wie soll man sich Sterbenden nähern, ohne das aus Ehrenhaftigkeit Aufdringlichkeit wird? Was tun, wenn die Signale einer Sterbebegleitung nicht ankommen, nicht so ankommen, wie sie gedacht waren? Wenn aus Übereifer Verletzungen entstehen? Wenn aus Beistand Notstand wird? Susann Pásztor beschreibt mit einem besonderen Gefühl für Feinheiten das Spannungsnetz einer solchen Extremsituation. Susann Pásztor lässt das Geschehen subtil entgleisen. Phil, Freds Sohn, soll für Karla in ihrer Küche all die Negative aus einer «Grateful-Dead-Vergangenheit» einscannen. Dabei gewinnt er unweigerlich jene Nähe, die sein Vater auch mit der Brechstange nicht zu erwirken vermag. Übermotiviert und euphorisiert nimmt Fred heimlich Kontakt zur einzigen Verwandten Karlas, zu Gudrun auf. Die Zusammenführung soll zur Weihnachtsüberraschung werden. Eine, die ihm gelingt, wenn auch gar nicht so, wie er sich das ausgemalt hatte. Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« erschien 2010 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Roman »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts«. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.

Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« erschien 2010 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Roman »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts«. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.

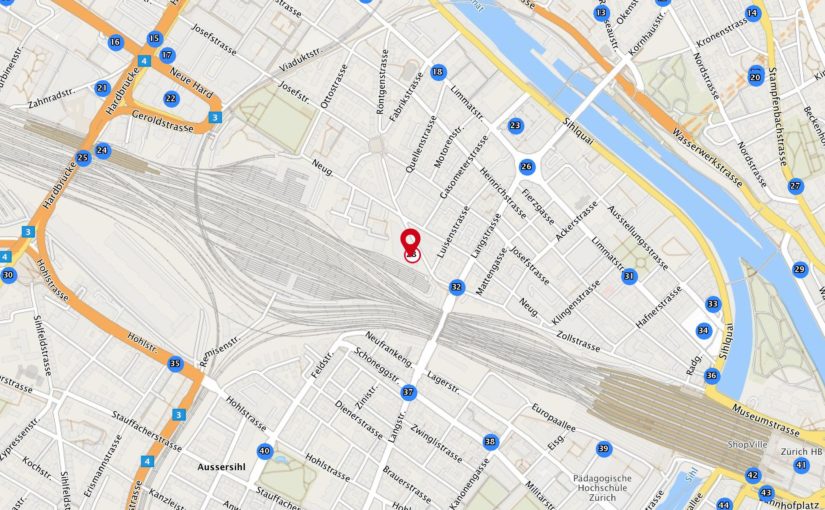

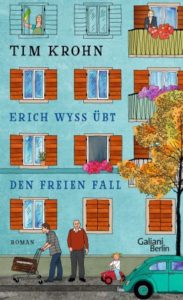

Sonst mag ich Serien nicht. Keine Brunettikrimis, keine Netflix-Serien, nicht einmal Gesamtausgaben. Sobald ich mich geknechtet fühle, krampft sich mein Misstrauen. Und wenn wie bei bei «Game of Thrones» um Film, Buch und Autor ein wahrer Hype ausbricht, stachelt das meinen Widerwillen noch an. So ganz anders bei Tim Krohns urbanem Quartierepos. Es fliesst kein Blut, kein Drache speit Feuer, es öffnen sich keine Abgründe, selbst die Intrigen bleiben in Bodennähe. Was in dem Zürcher Mietshaus passiert, erkenne ich wieder. Es riecht und fühlt sich an wie die Wirklichkeit. Ich mag das ganz normale Personal, selbst jenes, mit dem ich in der Wirklichkeit lieber nichts zu tun haben möchte. Tim Krohn erzeugt Nähe, weil sich die Menschen, die er leben, lieben und sterben lässt, mit dem herumschlagen, was Realität ist. Die Schauspielerin Selina kämpft um ihr Filmprojekt, Julia als alleinerziehende Mutter in ihrem schlecht bezahlten Beruf als Lektorin um ihre Existenz, Pit und Petzi als Studenten und junges Paar, Moritz der Lebenskünstler und Hubert Brechbühl, die Leitfigur aus dem ersten Band als schüchterner Liebhaber um ihre Lieben, Familie Costas ums tägliche Brot (das allzu oft als Fisch auf dem kleinen Balkon brutzelt) und Erich Wyss mit seiner Frau Gerda gegen die Tücken von Alter und Familie.

Sonst mag ich Serien nicht. Keine Brunettikrimis, keine Netflix-Serien, nicht einmal Gesamtausgaben. Sobald ich mich geknechtet fühle, krampft sich mein Misstrauen. Und wenn wie bei bei «Game of Thrones» um Film, Buch und Autor ein wahrer Hype ausbricht, stachelt das meinen Widerwillen noch an. So ganz anders bei Tim Krohns urbanem Quartierepos. Es fliesst kein Blut, kein Drache speit Feuer, es öffnen sich keine Abgründe, selbst die Intrigen bleiben in Bodennähe. Was in dem Zürcher Mietshaus passiert, erkenne ich wieder. Es riecht und fühlt sich an wie die Wirklichkeit. Ich mag das ganz normale Personal, selbst jenes, mit dem ich in der Wirklichkeit lieber nichts zu tun haben möchte. Tim Krohn erzeugt Nähe, weil sich die Menschen, die er leben, lieben und sterben lässt, mit dem herumschlagen, was Realität ist. Die Schauspielerin Selina kämpft um ihr Filmprojekt, Julia als alleinerziehende Mutter in ihrem schlecht bezahlten Beruf als Lektorin um ihre Existenz, Pit und Petzi als Studenten und junges Paar, Moritz der Lebenskünstler und Hubert Brechbühl, die Leitfigur aus dem ersten Band als schüchterner Liebhaber um ihre Lieben, Familie Costas ums tägliche Brot (das allzu oft als Fisch auf dem kleinen Balkon brutzelt) und Erich Wyss mit seiner Frau Gerda gegen die Tücken von Alter und Familie. Tim Krohns Personal wächst mir derart ans Herz, dass ich mir mit Sicherheit auch Band 3 nicht entgehen lassen werde. So gesehen ist das Rezept kein anderes als bei jeder anderen Serie. Ich will nichts versäumen, selbst den Schmerz darüber nicht, dass Personen ziemlich plötzlich verschwinden. So wie Paul Lutz, der als neuer Hauswart seine Stelle antritt und sich zuallererst in seine Dienstwohnung durchkämpfen muss, weil die vom Verwandtschaftsbesuch der Familie Costas annektiert wurde. Ich mochte diesen Paul, der sich mit der umtriebigen Familie anzufreunden versuchte, letztlich aber scheiterte an seinem strategischen Bemühen, im Mietshaus für Ordnung zu sorgen.

Tim Krohns Personal wächst mir derart ans Herz, dass ich mir mit Sicherheit auch Band 3 nicht entgehen lassen werde. So gesehen ist das Rezept kein anderes als bei jeder anderen Serie. Ich will nichts versäumen, selbst den Schmerz darüber nicht, dass Personen ziemlich plötzlich verschwinden. So wie Paul Lutz, der als neuer Hauswart seine Stelle antritt und sich zuallererst in seine Dienstwohnung durchkämpfen muss, weil die vom Verwandtschaftsbesuch der Familie Costas annektiert wurde. Ich mochte diesen Paul, der sich mit der umtriebigen Familie anzufreunden versuchte, letztlich aber scheiterte an seinem strategischen Bemühen, im Mietshaus für Ordnung zu sorgen. Ich leide mit! In Band 2 mit Erich Wyss, einem schon lange pensionierten Tramfahrer. Einem, der ein Leben lang nicht nur seiner Frau Gerda treu war, sondern auch seiner Redlichkeit, dem Vorsatz, ein guter Mensch zu nsein. Ausgerechnet ihm schlägt das Schicksal nicht nur in die Knie, sondern mitten ins Herz. Nach der Geburtstagsfeier seiner Frau Gerda, bei der fast das ganze Haus mitfeierte und Gerda noch einmal richtig ausgelassen tanzte, entreisst der Tod ihm seine Frau. Und als wäre das nicht genug, versuchen ein ungeratener Sohn und ein durchtriebener Enkel aus Erich Wyss einen Strohmann für dunkle Geschäfte zu formen. Aber nicht so mit Erich Wyss. Dieser schlägt zurück, nachdem er auch schon im ersten Band einiges einzustecken hatte. Erst recht, als er sich nach dem Tod seiner Frau nur noch um sich zu sorgen braucht und sein Fundament Familie zu bröckeln beginnt. So wie die einen im Haus an der Röntgenstrasse um ihre Familie kämpfen, streitet Erich gegen sie. So heftig Erich seinen Sohn Sepp vor die Türe setzen muss, so sehr wird Pit von seinem Vater vor die Türe gesetzt und ausgegrenzt. Wahrscheinlich auch dies ein Qualitätsmerkmal

Ich leide mit! In Band 2 mit Erich Wyss, einem schon lange pensionierten Tramfahrer. Einem, der ein Leben lang nicht nur seiner Frau Gerda treu war, sondern auch seiner Redlichkeit, dem Vorsatz, ein guter Mensch zu nsein. Ausgerechnet ihm schlägt das Schicksal nicht nur in die Knie, sondern mitten ins Herz. Nach der Geburtstagsfeier seiner Frau Gerda, bei der fast das ganze Haus mitfeierte und Gerda noch einmal richtig ausgelassen tanzte, entreisst der Tod ihm seine Frau. Und als wäre das nicht genug, versuchen ein ungeratener Sohn und ein durchtriebener Enkel aus Erich Wyss einen Strohmann für dunkle Geschäfte zu formen. Aber nicht so mit Erich Wyss. Dieser schlägt zurück, nachdem er auch schon im ersten Band einiges einzustecken hatte. Erst recht, als er sich nach dem Tod seiner Frau nur noch um sich zu sorgen braucht und sein Fundament Familie zu bröckeln beginnt. So wie die einen im Haus an der Röntgenstrasse um ihre Familie kämpfen, streitet Erich gegen sie. So heftig Erich seinen Sohn Sepp vor die Türe setzen muss, so sehr wird Pit von seinem Vater vor die Türe gesetzt und ausgegrenzt. Wahrscheinlich auch dies ein Qualitätsmerkmal  des Kohn’schen Kosmos. So wie „Game of Thrones“ jene Welt nicht in Gut und Böse aufteilt, zeigt Tim Krohn in seiner Romanserie keine krassen Gegensätze, aber Menschen in sehr verschiedenen, durchaus gegensätzlichen Lebenssituationen. Pit, der Philosophiestudent, der im ersten Band ziemlich ausufernd die Grenzen der körperlichen Liebe auslotete und versuchte, ist in Band 2 ein Gestrandeter, ein Verzweifelter. Ernüchtert bricht er sein Studium ab und sieht sich nicht nur wegen dieses Entschlusses mit einem übermächtigen Vater konfrontiert, der ihm seine Familie verweigert.

des Kohn’schen Kosmos. So wie „Game of Thrones“ jene Welt nicht in Gut und Böse aufteilt, zeigt Tim Krohn in seiner Romanserie keine krassen Gegensätze, aber Menschen in sehr verschiedenen, durchaus gegensätzlichen Lebenssituationen. Pit, der Philosophiestudent, der im ersten Band ziemlich ausufernd die Grenzen der körperlichen Liebe auslotete und versuchte, ist in Band 2 ein Gestrandeter, ein Verzweifelter. Ernüchtert bricht er sein Studium ab und sieht sich nicht nur wegen dieses Entschlusses mit einem übermächtigen Vater konfrontiert, der ihm seine Familie verweigert. Ich liebe viele Bilder im Roman von Tim Krohn; wenn Herr Brechbühl mit der Tuba auf dem Rücken in den Glarner Alpen Höhepunkte sucht, wenn Costas aus der Not Pornofilme mit Literatur synchronisieren, wenn im Stadttheater Solothurn telefonierende Zuschauer während der Vorstellung von Schauspielern geohrfeigt werden.

Ich liebe viele Bilder im Roman von Tim Krohn; wenn Herr Brechbühl mit der Tuba auf dem Rücken in den Glarner Alpen Höhepunkte sucht, wenn Costas aus der Not Pornofilme mit Literatur synchronisieren, wenn im Stadttheater Solothurn telefonierende Zuschauer während der Vorstellung von Schauspielern geohrfeigt werden. Tim Krohn ist 1965 in Nordrhein-Westfalen geboren, wuchs ab seinem zweiten Lebensjahr in der Schweiz im Glarnerland auf und wohnte danach gut zwanzig Jahre lang in Zürich, in einer sehr liebenswerten Genossenschaft. Inzwischen lebt er mit Frau und Kindern in Santa Maria Val Müstair. Er ist freier Schriftsteller. Er schrieb zuletzt die Romane „Quatemberkinder“ (1998), „Irinas Buch der leichtfertigen Liebe“ (2000), „Vrenelis Gärtli“ (2007) und „Ans Meer“ (2009), die Erzählbände „Aus dem Leben einer Matratze bester Machart“ (2014) und „Nachts in Vals“ (2015) sowie zahlreiche Theaterstücke, so auch die Vorlage zum „Einsiedler Welttheater 2013“. Er gewann unter anderem das Berliner Open Mike, den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung und den Kulturpreis des Kantons Glarus.

Tim Krohn ist 1965 in Nordrhein-Westfalen geboren, wuchs ab seinem zweiten Lebensjahr in der Schweiz im Glarnerland auf und wohnte danach gut zwanzig Jahre lang in Zürich, in einer sehr liebenswerten Genossenschaft. Inzwischen lebt er mit Frau und Kindern in Santa Maria Val Müstair. Er ist freier Schriftsteller. Er schrieb zuletzt die Romane „Quatemberkinder“ (1998), „Irinas Buch der leichtfertigen Liebe“ (2000), „Vrenelis Gärtli“ (2007) und „Ans Meer“ (2009), die Erzählbände „Aus dem Leben einer Matratze bester Machart“ (2014) und „Nachts in Vals“ (2015) sowie zahlreiche Theaterstücke, so auch die Vorlage zum „Einsiedler Welttheater 2013“. Er gewann unter anderem das Berliner Open Mike, den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung und den Kulturpreis des Kantons Glarus.

umschwärmte, junge Tänzerin, voll mit dem Brennen auf ein abenteuerliches Leben. Gemalt vom damals über sechzigjährigen Maler Otto Dix, der sie nicht nur malte, sondern in ihr ein Gefäss fand, um all die Wut und den Zorn über die Unvernunft des Menschen angesichts des beginnenden Tausendjährigen Reichs für Augenblicke loszuwerden. Damals sass Tamara Danischewski in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid, das ihre Mutter genäht hatte, dem streitbaren Maler Modell, mit einer weissen Lilie in der Hand. Ein Bild, das heute in Museen der ganzen Welt hängt und im hellen Lächeln der jungen Tänzerin all die Hoffnung zeigt, die die junge Frau damals mit sich trug. Aber gedrängt von ihrer Mutter und den Wirren der Zeit heiratet Tamara einen Mann, der ihr für die Ehe das Versprechen abringt, nie mehr für fremde Augen zu tanzen und kein Wort mehr über den Schmierer und dieses Künstlerpack zu verlieren. Nach einer Totgeburt und Jahrzehnten der Anpassung, Unterordnung und versprochenen Zurückhaltung, in jenem Moment, in dem sie untrüglich spürt, dass die Existenz ihres Mannes zu wackeln beginnt, zieht die alt und einsam gewordene Tamara Bilanz. Auch wenn sie weiss, dass es letztlich kaum Einträge in der Sparte «Gewinn» geben wird.

umschwärmte, junge Tänzerin, voll mit dem Brennen auf ein abenteuerliches Leben. Gemalt vom damals über sechzigjährigen Maler Otto Dix, der sie nicht nur malte, sondern in ihr ein Gefäss fand, um all die Wut und den Zorn über die Unvernunft des Menschen angesichts des beginnenden Tausendjährigen Reichs für Augenblicke loszuwerden. Damals sass Tamara Danischewski in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid, das ihre Mutter genäht hatte, dem streitbaren Maler Modell, mit einer weissen Lilie in der Hand. Ein Bild, das heute in Museen der ganzen Welt hängt und im hellen Lächeln der jungen Tänzerin all die Hoffnung zeigt, die die junge Frau damals mit sich trug. Aber gedrängt von ihrer Mutter und den Wirren der Zeit heiratet Tamara einen Mann, der ihr für die Ehe das Versprechen abringt, nie mehr für fremde Augen zu tanzen und kein Wort mehr über den Schmierer und dieses Künstlerpack zu verlieren. Nach einer Totgeburt und Jahrzehnten der Anpassung, Unterordnung und versprochenen Zurückhaltung, in jenem Moment, in dem sie untrüglich spürt, dass die Existenz ihres Mannes zu wackeln beginnt, zieht die alt und einsam gewordene Tamara Bilanz. Auch wenn sie weiss, dass es letztlich kaum Einträge in der Sparte «Gewinn» geben wird.

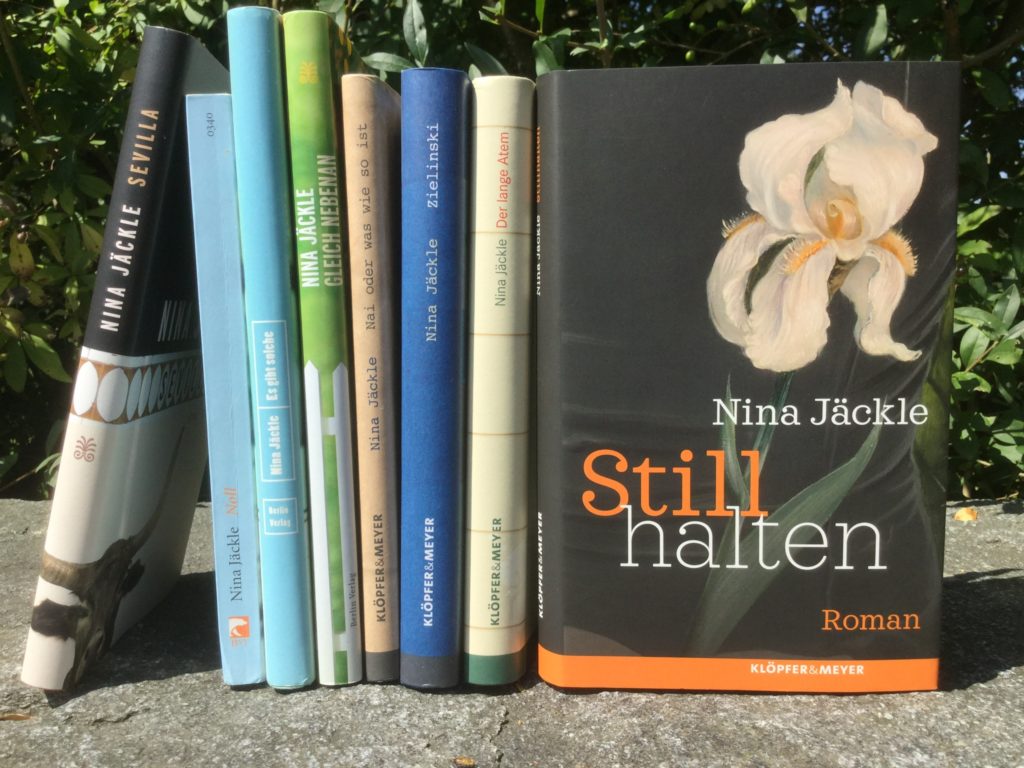

Nina Jäckle, 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris und wollte eigentlich Übersetzerin werden. Mit 25 Jahren beschloss sie aber lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: »Es gibt solche«, »Noll«, »Gleich nebenan« und »Sevilla«. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung »Nai oder was wie so ist«, 2011 ihr Roman »Zielinski« und 2014 der Roman »Der lange Atem«. Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

Nina Jäckle, 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris und wollte eigentlich Übersetzerin werden. Mit 25 Jahren beschloss sie aber lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: »Es gibt solche«, »Noll«, »Gleich nebenan« und »Sevilla«. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung »Nai oder was wie so ist«, 2011 ihr Roman »Zielinski« und 2014 der Roman »Der lange Atem«. Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.