Mag sein, dass Reisen abenteuerlich werden können. Dann, wenn man bekanntes Terrain verlässt, wenn man diesen einen Schritt über den Rand hinaus wagt. Wenn man nicht mit Sicherheit weiss, was sich jenseits des Bekannten befindet. Was für Reisen gilt, gilt noch viel mehr für Beziehungen. Werner Rohner schreibt in seinem neuen Roman „Was möglich ist“ über Menschen, die den Schritt über solche Grenzen wagen, meist in mehrfacher Hinsicht.

„Was möglich ist“ lotet aus. Werner Rohner beweist sich als Seismograph. In seinem Roman erzählt er drei Geschichten von Frauen und Männern, die in ihren Beziehungen diesen einen Schritt wagen. Den Schritt über die Grenze, über die Konvention, über die Vernunft hinaus, in unbekanntes Terrain. Dabei geht es Werner Rohner nicht um die Frage, ob der Schritt glückt, nicht einmal darum, ob er nachvollziehbar ist. Werner Rohner begibt sich ganz nah an sein Personal, spürt ihnen nach, dem Mut, der Hoffnung, der Verzweiflung, dem Zweifel. „Was möglich ist“ zeigt, was möglich ist, dass in Beziehungen Abenteuer stecken, reisen in unbekanntes Terrain, weit über Grenzen hinaus.

Edith ist über sechzig und arbeitet eine Ewigkeit im selben Café. Dort sitzen Menschen und erzählen ihre Geschichten. Einer davon ist Christoph, jünger als sie, Bademeister. Christoph versuchte einer leblos im Wasser treibenden Frau das Leben in den Brustkorb zurückzupumpen. Es sollte nicht sein. Die Frau blieb liegen. Aber nicht nur auf dem Betonboden der Badeanstalt, sondern auch in den Bildern in Christophs Kopf. Edith, eine Frau mit feinem Gespür, kommt Christoph näher. So nah, dass das Zusammensein mit dem Mann Türen wieder aufreisst, von denen Edith glaubte, sie hätten sich für den Rest ihres Lebens geschlossen. Christoph gibt ihr zurück, was sie aufgeben hatte, obwohl da vor Jahrzehnten einmal eine Familie war. Chris und Edith fahren weg, in ihrem alten Saab über Spanien bis nach Marokko, wo Chris mit Ediths Erspartem ein Haus in einem kleinen Dorf gekauft hat. Eine neue Existenz, ein neues Leben. Was sich für beide paradiesisch anfühlt, entpuppt sich aber doch als Fata Morgana, zumindest für Edith, die das neue Leben zwar geniesst, ihre Rolle als Geliebte, als Hausbesitzerin und Gastgeberin. Aber Edith fährt zurück, zurück in ihr altes Leben.

Vera ist schwanger. Eingeladen an eine Kongress in New York nimmt sie ihre Freundin Nathalie mit. Nathalie hat zwei Kinder, die sie für die paar Tage bei ihrem Mann zurücklässt und Vera ebenfalls einen Ehemann, der nicht verstehen kann, dass sich Vera schwanger in ein Flugzeug setzt. Was aus der Ferne wie eine Geschäftsreise aussehen soll, ist aber schon bei den Vorbereitungen zur Reise und im Flugzeug erst recht ein Versprechen für viel mehr. Vera und Nathalies Freundschaft ist mehr. Vera fühlt, dass zusammen mit ihrer Freundin etwas aufbricht, das bisher nur schlummerte. In der monumentalen Stadt auf der anderen Seite des Ozeans beginnt eine leidenschaftliche Affäre, die im Rausch alles auszublenden vermag, lässt ein Leben aufkeimen, das sich aber mit dem Flugzeug zurück nicht ins alte Leben zurücktransportierten lässt. Die Versprechen bröckeln.

Michael ist Schriftsteller. Sein Freund Lorenz bittet ihn, seine Frau Lena, die ohne ihre Kinder mit einem Mal, wie aus dem Nichts, nach Neapel abgehauen ist, zur Rückkehr zu bewegen. Mit einem Typen. Lena und Michael kennen sich schon lange. Und weil Michaels Schreibe ins Stocken geraten ist, fährt er in die Stadt am Vulkan. Lena zu finden ist nicht schwierig. Sie versteckt sich nicht, auch nicht den Mann mit Bauch an ihrer Seite. Auch der eine alte Geschichte. Michael wird zu einem Verbindungsmann. Lena ist ausgebrochen, in der Schwebe. Sie weiss genau, dass das Angefangene in Neapel keine Dauer hat und das Alte zuhause so keine Zukunft. Michael bietet ihr und ihren beiden Kindern eine vorübergehende Bliebe in seiner Wohnung an. Bloss ein Zimmer, aber immerhin. Und mit einem Mal steht Michael mitten drin.

Drei Frauen, die es wagen, alles aufzugeben, allen Sicherheiten zu entsagen, die einen Neuanfang provozieren, ausreissen und abreissen lassen. Die Geschichten sind nicht nur thematisch miteinander verbunden. Sie spiegeln sich ineinander. Und sie treffen sich sogar ganz kurz im Café, in dem Edith während Jahrzehnten servierte. Aber die Geschichten spiegeln sich auch in mir, mit Sicherheit in allen, die sich auf diesen äusserst gelungenen Roman einlassen. Denn diesen einen Schritt, zumindest die Möglichkeit, den Gedanken darum, den Traum, die Idee tragen die meisten mit sich herum. Dass Werner Rohner daraus kein abgehobenes Abenteuer macht, ist die grosse Qualität dieses Romans.

War da von Anfang an ein Plan? Ein Buch mit drei Geschichten, die sich auf verschiedene Arten berühren und spiegeln?

Da war kein Plan zu Beginn, da war Edith, die zu erzählen begonnen hat. Dabei hat sie im Café Uetli gesessen. Um sie herum andere Menschen, denen sie ab und zu einen Café brachte. Und auch die hatten ihre Geschichten. Und manche davon haben sie mir dann auch noch erzählt.

Edith, Vera und Lena brechen aus. Sie tun das, was viele als Plan, Absicht, Vorsatz, Wunsch und Traum ein Leben lang unerfüllt mit sich herumtragen. Als ich einmal während einiger Monate im Spital arbeitete und eine Frau fragte, warum sie das Foto ihres eingesargten Mannes auf dem Nachttischen stehen habe, sagte sie: „Heiraten sie spät oder nie. Tun sie erst alles andere!“ Warum tun wir uns so schwer auszubrechen und nehmen lieber Magengeschwüre und Burnouts in Kauf?

Es fehlt an Vorbildern (im Gegensatz zu Magengeschwüren und Burnouts), an Geschichten, die anders erzählt, anders gewertet und verstanden werden.

Außerdem brauchen Ausbrüche Anlauf – das dauert –, Gelegenheit und Mut. Glück halt. Und nicht zuletzt ein Umfeld, welche die Ausbrüche mitträgt, oder zumindest nicht dagegen angeht.

Und dann ist ein Ausbruch ja je nachdem auch nicht eine einmalige Sache. Muss man wieder und wieder tun, durchhalten, aushalten, Unsicherheit zu- und den Ausgang offenlassen können.

Alle deine Protagonistinnen leben in der Angst, dass sie für ihr Glück büssen müssen. So sehr, dass sie den Ausbruch auf die eine oder andere Weise „ausklingen» lassen. Muss man sich mit dem Konfuziuszitat „Der Weg ist das Ziel“ trösten?

Also nach Konfuzius versteh ich das das ja nicht als Trost, sondern als Glück. Und ich glaub, das haben auch Edith und Vera und Lena unterwegs gefunden. Sind dann aber oft wo gelandet, wo sie nicht damit umgehen konnten.

Aber ihre Geschichten sind ja nicht zu Ende. Ich hab nur aufgehört, sie weiter zu erzählen.

Es sind Ausbrüche und es sind Varianten eines Kontrollverlusts, die du beschreibst. Dabei lernen wir schon kleinen Kindern im Kindergarten, Ausbrüche und Kontrollverlust zu vermeiden. Büssen wir damit auch einen Teil unserer Kreativität ein, weil Kreativität immer Ausbruch und Kontrollverlust ist?

Fällt mir Patrick Findeis ein, der gesagt hat, Schreiben sei eine Mischung zwischen totalem Kontrollverlust und alle Fäden in den Händen halten. Kreativität trägt immer beides mit, sonst ist es Chaos.

Ist „Schreiben“ ein kontrollierter Ausbruch?

Ich glaub, es ist eher eine Möglichkeit mehr. Es ersetzt ja nichts, aber es fügt was hinzu. Sowohl für mich als Schreibenden, als auch für die Lesenden. Und hat eine Wechselwirkung mit dem anderen Leben – und diese Wirkung ist, glaub ich, kaum voraus- oder abzusehen, und damit auch kaum kontrollierbar.

Welches Buch hat sich in jüngster Vergangenheit tief in dein Herz eingebrannt und warum?

„Ich hab‘ gelebt Mylord“ von Simone Berteaut. Es ist eine Art Biografie von Edith Piaf, geschrieben von ihrer Halbschwester, die vielleicht auch einfach eine Bekannte war. Das aber ist egal; das Buch hat so einen tollen Sound, und im Hintergrund Edith Piafs Musik, dass man das Leben so stark spürt, dass ich oft weinen musst. Manchmal so sehr, dass ich die Buchstaben nicht mehr sehen konnte.

Werner Rohner, geboren 1975, lebt als freier Schriftsteller in Zürich. Studium am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Längere Schreibaufenthalte in Rom, Langenthal und Los Angeles. Er veröffentlichte Texte in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien, für die er mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet wurde, und schrieb drei Theaterstücke. Sein erster Roman «Das Ende der Schonzeit» erschien 2014 und war für den Rauriser Literaturpreis nominiert. Zusammen mit Katja Brunner veröffentlichte er 2018 das Buch «Wie weit du genetisch vom Raubtier entfernt bist». «Was möglich» ist ist sein zweiter Roman.

Werner Rohner mit «Was bleibt» auf der «Plattform Gegenzauber»

Beitragsbilder © Werner Rohner

Mit der Eröffnung vom 13. Wortlaut hätten wir eine doppelte Premiere gefeiert: Das Theater am Tisch spannt zum ersten Mal mit Schriftsteller Jaroslav Rudis zusammen. Dieser wiederum hat erstmals mit dem mehrfach preisgekrönten Wiener Illustrator und Comic-Zeichner Nicolas Mahler die Graphic Novel «Nachtgestalten» verfasst.

Mit der Eröffnung vom 13. Wortlaut hätten wir eine doppelte Premiere gefeiert: Das Theater am Tisch spannt zum ersten Mal mit Schriftsteller Jaroslav Rudis zusammen. Dieser wiederum hat erstmals mit dem mehrfach preisgekrönten Wiener Illustrator und Comic-Zeichner Nicolas Mahler die Graphic Novel «Nachtgestalten» verfasst.  Thomas Ott erzählt in seinem neuesten Buch «La Forêt» die Geschichte eines Jungen, der sich ganz alleine tief in den dunklen Wald wagt, dabei mit seinen kleinen und grossen Ängsten konfrontiert wird und schliesslich lernt, ohne Furcht oder Zweifel seinen eigenen Weg zu gehen. Die vom Autor wohl bisher berührendste Graphic Novel über den Mut und die Kraft zum Leben. Der Schweizer Comic-Künstler liefert seit Jahren die schwärzesten Visionen zur Absurdität der modernen Zivilisation und beweist einmal mehr sein Herz für die Pechvögel dieser Welt und seinen Sinn für die wirklich tragischen Geschichten.

Thomas Ott erzählt in seinem neuesten Buch «La Forêt» die Geschichte eines Jungen, der sich ganz alleine tief in den dunklen Wald wagt, dabei mit seinen kleinen und grossen Ängsten konfrontiert wird und schliesslich lernt, ohne Furcht oder Zweifel seinen eigenen Weg zu gehen. Die vom Autor wohl bisher berührendste Graphic Novel über den Mut und die Kraft zum Leben. Der Schweizer Comic-Künstler liefert seit Jahren die schwärzesten Visionen zur Absurdität der modernen Zivilisation und beweist einmal mehr sein Herz für die Pechvögel dieser Welt und seinen Sinn für die wirklich tragischen Geschichten. Willkommen in der Zoom-Bar. Die Gastgeberin, Hildegard E. Keller, serviert Geschichten und der Barmann einen Cocktail. Diesmal empfängt sie drei Ladies, die in ihrem soeben erschienen Roman WAS WIR SCHEINEN eine wichtige Rolle spielen: Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann und Alfonsina Storni. Drei Frauen, die viel gewagt haben. Von ihnen erfahren wir: «Wer selbst denkt und fühlt und sich ausdrückt, lebt! Ganz ohne Gefahr geht das aber nicht.» Deshalb tun wir gut daran, uns immer wieder mal kräftig Mut anzutrinken – am besten in Gemeinschaft.

Willkommen in der Zoom-Bar. Die Gastgeberin, Hildegard E. Keller, serviert Geschichten und der Barmann einen Cocktail. Diesmal empfängt sie drei Ladies, die in ihrem soeben erschienen Roman WAS WIR SCHEINEN eine wichtige Rolle spielen: Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann und Alfonsina Storni. Drei Frauen, die viel gewagt haben. Von ihnen erfahren wir: «Wer selbst denkt und fühlt und sich ausdrückt, lebt! Ganz ohne Gefahr geht das aber nicht.» Deshalb tun wir gut daran, uns immer wieder mal kräftig Mut anzutrinken – am besten in Gemeinschaft.

Werner Rohner, geboren 1975 in Cala D’or. 2014 erschien sein Debüt «Das Ende der Schonzeit» bei Lenos. Der Roman wurde mit einem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet, war für das beste deutschsprachige Debüt beim Rauriser Literaturpreis nominiert und erschien 2017 auf Französisch unter dem Titel «Fin de Trêve» bei Les Editions de l´Aires.

Werner Rohner, geboren 1975 in Cala D’or. 2014 erschien sein Debüt «Das Ende der Schonzeit» bei Lenos. Der Roman wurde mit einem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet, war für das beste deutschsprachige Debüt beim Rauriser Literaturpreis nominiert und erschien 2017 auf Französisch unter dem Titel «Fin de Trêve» bei Les Editions de l´Aires.

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen. Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie

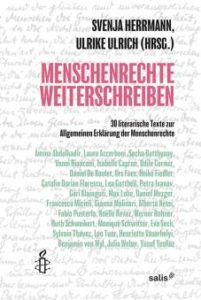

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie  Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (