An meine erste Taufe erinnere ich mich nicht. 1967, Scuol, Unterengadin. Sommer. Ich war wenige Monate alt, ein pausbäckiges Dutzendkind mit rabenschwarzen Augen. Von wem sind denn die? Auf den Fotos bettet mich meine schöne Mutter auf ihren Arm, sie trägt ein graues Deux-pièce, das man in den 60iger Jahren chic nannte, und auch meine Patin Miggi hält mich, die Halbschwester meines Vaters, die in der Familie als schön galt, in Wahrheit war sie recht gewöhnlich und dazu bösartig, aber sie war blond. In der Familie war nur sie blond. Neben Miggi steht mein Pate; er heisst Heinrich, genannt Bum-Bum, er ist Metzger, schnittlauchlang, dünne Arme, dünne Beine, mit Teigbauch, als hätte er einen dieser Sitzbälle, die später aufkamen, verschluckt, ein gutmütiger Pate, der viele Schnäpse verträgt und in der Nacht unter den falschen Fenstern singt.

Meine Taufe war, ausser dass ich in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen wurde, ein Skandal. Denn es war eine katholische Taufe, meine Mutter hatte das verlangt, aus Angst vor der Hölle, mein Vater hatte zugestimmt, mein Grossvater war auch gekommen, der alte Katholikenhasser mit dem edlen Profil. Mein Vater und mein Grossvater lachen nicht auf den Fotos. Und ich auch nicht. Ich weiss gar nicht, ob pausbäckige Kinder lachen können, die Backen, die allen als süss gelten, damit sie sie unter einem Vorwand zwicken können, belasten doch diesen kleinen Mund ungemein. Aber nicht die Nase, noch heute weiss ich, wie der reformierte Bart meines Grossvaters, den ich später Neni nannte, roch. Er roch streng. Ich liebte den Grossvater mehr als alle anderen. Ich sagte in der Primarschule: Wenn ich sterbe, holt mich der Neni ab. Das glaube ich auch heute noch.

Die zweite Taufe erlebte ich 2014 in Klagenfurt. Das ist eine Provinzstadt in Österreich. Schon wieder Sommer. Die zweite Taufe nach der ersten Taufe, die mich einst aufgenommen hatte in die Gemeinschaft der Gläubigen – fälschlicherweise sind damit die Christen gemeint. In Wahrheit wurde ich in die geschriebene und gesprochene Sprache aufgenommen, die niedergelegt ist im Alten Testament, ein ewiger Bund, dort liegt das Wort und dampft, es ist voller Zorn, voller Wucht und Kraft, es ist rücksichtslos und hart. Wo kommt es her? Von weit, du Anfängerin! – War ja nur eine Frage.

Ich war mit der ersten Taufe offiziell in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen worden, und ich wollte die Gläubigste sein von allen. Das Alte Testament nahm mich ins Wort auf, damit ich meinen Glauben ausdrücken konnte, das Evangelium nahm mich in seinen Schlepptau, und, siehe da, es erzählte die beste Geschichte von allen. Ich las und hörte zu. Ich glaubte alles, fragte mich aber, obwohl man das nicht darf: Wer erzählt hier? Wer schrieb auf? Der Meistererzähler, der Erzählmeister? Ja, ganz recht, Gott erzählt, sagte einer. Gott erzählt? Gott schreibt? Nein, nein, Gott schreibt nicht, er hat keine Hände, er diktiert nur. Aha. Das hiesse, alle Erzähler äffen ihn nach, es dürfte keine Geschichten geben. Selbst erzählen, falls das überhaupt geht, und schreiben wäre ein Verstoss. Oder aber: Gott erzählt uns alle Geschichten, wir schreiben sie nur auf? Dann blieben wir unschuldig.

Und was ist mit den schlechten Geschichten? Kommen die vom Teufel? Ja, die kommen vom Teufel oder von seiner vorwitzigen Grossmutter, sie ist die Gefährliche, weil sie so gefällig tut. Die schlechten Geschichten sind ein Hohn auf den Meistererzähler, sie äffen den Erzählmeister nach, man sollte die Ohren verschliessen, sie nie zu Ende hören oder lesen und niemals weiterempfehlen. Sind denn die schlechten Geschichten die bösen Geschichten oder was bedeutet schlecht? Schlecht bedeutet schlecht erzählt, nichts weiter. Schlecht erzählen ist des Teufels Grossmutter.

Die zweite Taufe, die in Klagenfurt am Wörthersee, war die Aufnahme in die Gemeinschaft derer, die alles aufschreiben – mit Lizenz von oben. Nennen wir die, die alles aufschreiben, die Schreiber und Schreiberinnen; es ist eine Kaste, nicht ganz oben angesiedelt und auch nicht ganz unten. Eine graue Mittelschicht aus Halbverhungerten.

Ich reiste nach Klagenfurt, weil ich in die Provinzstadt nach Österreich eingeladen worden war, im Restaurantwagen nach Salzburg ass ich drei Gänge, weil ich bald zu den Halbverhungerten gehören würde. In Klagenfurt stieg ich aus dem Zug und stand herum, ich wartete auf einen, der mich aufnehmen würde in die Gemeinschaft derer, die zum lebenslänglichen Diktat antreten wollen, die alles aufschreiben, die Geschichten erzählen, und dabei hoffen, sie seien nicht auf die vorwitzige Grossmutter des Teufels hereingefallen.

Ich wartete, aber es kam keiner, und als ich schon davon ausging, dass keiner komme, kam einer, er hiess Burkhard, er stammte aus Deutschland, das war klar, denn er sprach Deutsch und deutlich, in perfekter Intonation. Er dirigierte mich vom Bahnhof auf den Domplatz und sagte: Lesen Sie vor, was Sie geschrieben haben! Ich las vor, was dastand, und als die Geschichte zu Ende war, schaute Burkhard aus Deutschland mich böse an und sagte: Next please! Sein Wort dampfte, weil er mich Scheisse fand. Und der Gestank seines Wortes war so mächtig, dass ich auch zu stinken begann, deshalb begab ich mich gleich nach der Nichtaufnahme in die Gemeinschaft der Schreibenden in mein Hotel Zum goldenen Brunnen, um ein Bad zu nehmen, aber da ich den Hotelprodukten nicht traute, ging ich etwas benommen, aber sehr badewillig in die Kramergasse, wo ein Wunder geschah.

Adam kam auf mich zu. Er sagte, er sehe, dass ich seine Produkte brauche, er lotste mich in seinen Laden, aber ich wäre auch freiwillig mitgegangen. Als er sagte, er heisse Adam und wolle mich beraten, wusste ich, jetzt wird alles gut. Bevor ich etwas sagen konnte, hatte Adam mir die neuste Handcrème der Wundermarke Kedem angeschmiert, die er als galaktisch anpries, in Wahrheit war der Geruch aufdringlich, oberkünstlich und unangenehm, ich begriff, dass ich so richtig angeschmiert war, denn mir kam Burkhard in den Sinn, der mir die Lizenz verweigert hatte, obwohl ich die Gläubigste von allen war.

Hatte er das etwa gemerkt? War alles nur eine Prüfung? Versteckte Kamera? Hatte er Adam geschickt, um zu schauen, wie ich auf ein zweites künstliches Angeschmiertsein reagieren würde? Ich dachte nach.

Adam fragte, ob ich eine Antifaltenbehandlung wünsche. Er schaute mir tief in die Augen. Nein, danke. Adam hüpfte im Geschäft herum, die Handcrème hielt er für verkauft, statt 25 Euro 19 für die Dame. Okay. Ich sagte, ich wolle baden. Einen Augenblick und tadaaa, sagte Adam. Und schon stand dieser Tiegel mit dem goldenen Deckel Salt Scrub Peach & Honey vor mir. Um Gottes Willen, nein! Da las ich: Made in Israel.

Salt Scrub aus dem Heiligen Land. Das konnte kein Zufall sein, und auch nicht, dass es saftige 60 Euro kostete. Qualität kostet, biblische ist unbezahlbar. Adam winkte ab, wir schauen dann noch mit Preis, sagte Adam, ein Ungare, der out of the Blue sagte, es sei schwierig mit den Israelis, oioioi, sehr schwierig, geschäftlich, sagte er. Ich wollte etwas sagen und so ein bisschen in Richtung Ungarn verbinden, da stand bereits das zweite israelische Top-Produkt vor mir: Body Butter Kiwi. 60 Euro. Adam machte aus 145 Euro deren 90 und strahlte.

Ich bezahlte und hastete ins Hotel, wo ich mir ein Bad einlaufen liess. Ich legte mich ins lauwarme Wasser. Nach einer geschätzten Viertelstunde stand ich auf, ohne das Wasser abzulassen, und rieb mich mit dem Pfirsich-Honig-Meersalz ein, ich griff in die Dose und verteilte das teure Mousse grosszügig auf meinem Körper. Peeling, das muss sein, zwei Mal pro Monat, hatte Adam gesagt. Ich zog das durch mit der Schälkur. Ich rieb die ganze Dose ein, ein halbes Kilogramm. Aus Israel, dem Heiligen Land, für weniger als 60 Euro. Ich war rot wie ein Hummer. Hummer sind schöne Tiere, ich esse sie nicht.

Ich setzte mich ins Bad und tauchte unter. Ich tauchte auf und tauchte nochmals unter, ich hielt die Luft an, bis es eng wurde, dann tauchte ich wieder auf, um sehr schnell, mit halb gefüllter Lunge, wieder unterzutauchen. Ich tauchte auf und sagte: Ich taufe dich, Romana, im Namen von Ingeborg Bachmann, die dich höchstpersönlich aufnimmt in die Gemeinschaft der Schreibenden, auf keinen weiteren Namen, vergiss das mit dem Pseudonym, das ist affig, ich taufe dich, weil Ingeborg Bachmann dich für würdig befunden hat, einzutreten in die Welt der Schreibenden, als du heute Morgen ihre Gedichte lasest und weintest. Sie hat dich erkannt als grosse Gläubige. Ich ermächtige dich, Romana, das zu sagen und Geschichten zu schreiben, bis du tot umfällst. Du sollst das nicht nur tun, du musst das tun, ich befehle es dir.

Ich glaubte mir, stand auf, duschte, wusch mir die Haare mit dem Billigprodukt, das das Hotel mir überlassen hatte, und stieg aus der Wanne. Nun schmierte ich mich ein mit der Kiwibutter With Dead Sea Minerals and Shea Butter (Paraben-Free) von Kedem aus dem Heiligen Land, ich schmierte meine Seele, ich ölte mich und versiegelte meinen Leib.

Romana Ganzoniwurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntagund im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.

Romana Ganzoniwurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntagund im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.

Beitragsbild © Laura Giannini

Eine junge Frau zieht mit einer Theatergruppe kreuz und quer durch Europa. Später als Musikerin, Sängerin von einem Ort zum nächsten. Was mit dem Theaterensemble noch den Hauch von Nobles hatte, waren es doch Häuser mit Tradition und Hotels mit Stil, wird als Musikerin von Kleinbühne zum nächsten Spielort eine Odyssee der Trostlosigkeit. Nicht nur in seiner Kulisse, sondern weil sich im Leben der Frau die Liebe auf immer verabschiedete.

Eine junge Frau zieht mit einer Theatergruppe kreuz und quer durch Europa. Später als Musikerin, Sängerin von einem Ort zum nächsten. Was mit dem Theaterensemble noch den Hauch von Nobles hatte, waren es doch Häuser mit Tradition und Hotels mit Stil, wird als Musikerin von Kleinbühne zum nächsten Spielort eine Odyssee der Trostlosigkeit. Nicht nur in seiner Kulisse, sondern weil sich im Leben der Frau die Liebe auf immer verabschiedete.

«Ende der Spielzeit» ist die Geschichte einer Künstlerin, die sich mit ihrem Sehnen nach künstlerischen Ausdruck auf eine endlos scheinende Reise begibt. Mit dem Theater auf Bühnen in Lausanne, Hamburg, Zürich, Bochum, Wien oder München. Als Musikerin auch in die Provinz. Meist allein, allein mit sich selbst, unter den Scheinwerfern, auf einer Bühne, weit weg vom Publikum, ihnen allen etwas vorspielend. Eine junge Frau, die, wenn es nicht mehr zu vermeiden ist, möglichst Fragen stellt, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Eine junge Frau, die in ihrer einzigen grossen Liebe, in ihrer allernächsten Nähe verletzt wurde und sich trotz Theater und Musik in sich selbst zurückzieht. Eine junge Frau, der man alles Zuhause genommen hat und die sich nur dort geborgen fühlt, wo Ruhe ist, im Schminkraum, in der Garderobe, im Hotelzimmer.

«Ende der Spielzeit» ist die Geschichte einer Künstlerin, die sich mit ihrem Sehnen nach künstlerischen Ausdruck auf eine endlos scheinende Reise begibt. Mit dem Theater auf Bühnen in Lausanne, Hamburg, Zürich, Bochum, Wien oder München. Als Musikerin auch in die Provinz. Meist allein, allein mit sich selbst, unter den Scheinwerfern, auf einer Bühne, weit weg vom Publikum, ihnen allen etwas vorspielend. Eine junge Frau, die, wenn es nicht mehr zu vermeiden ist, möglichst Fragen stellt, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Eine junge Frau, die in ihrer einzigen grossen Liebe, in ihrer allernächsten Nähe verletzt wurde und sich trotz Theater und Musik in sich selbst zurückzieht. Eine junge Frau, der man alles Zuhause genommen hat und die sich nur dort geborgen fühlt, wo Ruhe ist, im Schminkraum, in der Garderobe, im Hotelzimmer.

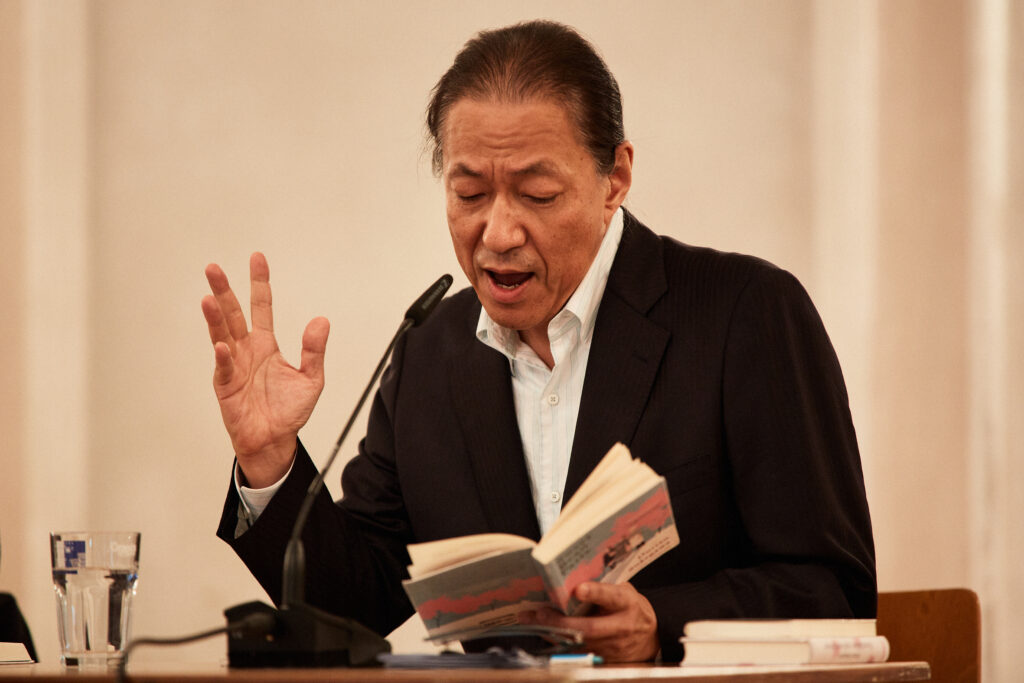

«Kirschblüten und rote Bohnen», 2015 äusserst erfolgreich von der japanischen Regisseurin Naomi Kawase verfilmt, erzählt die Geschichte einer zaghaften Freundschaft zwischen dem Pfannkuchenbäcker Sentaro, der alten Tokue, die bei ihm zu arbeiten beginnt und den dahinsiechenden Laden zu neuer Blüte bringt, aber ein Geheimnis mit sich trägt, und dem Mädchen Wakana, das mehr als nur die Türen zu diesem Geheimnis öffnet.

«Kirschblüten und rote Bohnen», 2015 äusserst erfolgreich von der japanischen Regisseurin Naomi Kawase verfilmt, erzählt die Geschichte einer zaghaften Freundschaft zwischen dem Pfannkuchenbäcker Sentaro, der alten Tokue, die bei ihm zu arbeiten beginnt und den dahinsiechenden Laden zu neuer Blüte bringt, aber ein Geheimnis mit sich trägt, und dem Mädchen Wakana, das mehr als nur die Türen zu diesem Geheimnis öffnet.

Franco Supino, geboren 1965 in Solothurn, wuchs als Kind italienischer Eltern zweisprachig auf. Studium der Germanistik und Romanistik in Zürich und Florenz. Heute lebt er in Solothurn und unterrichtet an der Pädagogischen Fachhochschule. Franco Supino erhielt zahlreiche Preise, u.a. den Preis für Literatur des Kantons Solothurn 2001.

Franco Supino, geboren 1965 in Solothurn, wuchs als Kind italienischer Eltern zweisprachig auf. Studium der Germanistik und Romanistik in Zürich und Florenz. Heute lebt er in Solothurn und unterrichtet an der Pädagogischen Fachhochschule. Franco Supino erhielt zahlreiche Preise, u.a. den Preis für Literatur des Kantons Solothurn 2001.

Ein bedeutsamer Aussenseiter im Rennen um den Schweizer Buchpreis 2018 ist der Bündner Vincenzo Todisco mit seinem Roman «Das Echsenkind». (

Ein bedeutsamer Aussenseiter im Rennen um den Schweizer Buchpreis 2018 ist der Bündner Vincenzo Todisco mit seinem Roman «Das Echsenkind». ( 1961. In einer abgeschlossenen Wohnung im «Gastland» misst ein kleiner Junge in der Dunkelheit die Schritte durch die abgedunkelte Wohnung, während Mutter und Vater arbeiten. Bis 2002 galt in der Schweiz das «Saisonstatut», mit dem man ausländische Arbeitnehmer unter unwürdigen Umständen amtlich zur Unterschicht stempelte. Nicht zuletzt zwang man sie mit diesem Statut, ihre Kinder vor dem Auge der Öffentlichkeit und der Ämter zu verstecken. Die Geschichte der «versteckten Kinder» tauchte im Leben Vincenzo Todiscos immer wieder auf, bis er sich dazu entschloss, sich mit dem Abschluss einer eigentlichen Trilogie dem Thema literarisch auszusetzen.

1961. In einer abgeschlossenen Wohnung im «Gastland» misst ein kleiner Junge in der Dunkelheit die Schritte durch die abgedunkelte Wohnung, während Mutter und Vater arbeiten. Bis 2002 galt in der Schweiz das «Saisonstatut», mit dem man ausländische Arbeitnehmer unter unwürdigen Umständen amtlich zur Unterschicht stempelte. Nicht zuletzt zwang man sie mit diesem Statut, ihre Kinder vor dem Auge der Öffentlichkeit und der Ämter zu verstecken. Die Geschichte der «versteckten Kinder» tauchte im Leben Vincenzo Todiscos immer wieder auf, bis er sich dazu entschloss, sich mit dem Abschluss einer eigentlichen Trilogie dem Thema literarisch auszusetzen. Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. „Das Eidechsenkind“ ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.

Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. „Das Eidechsenkind“ ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.

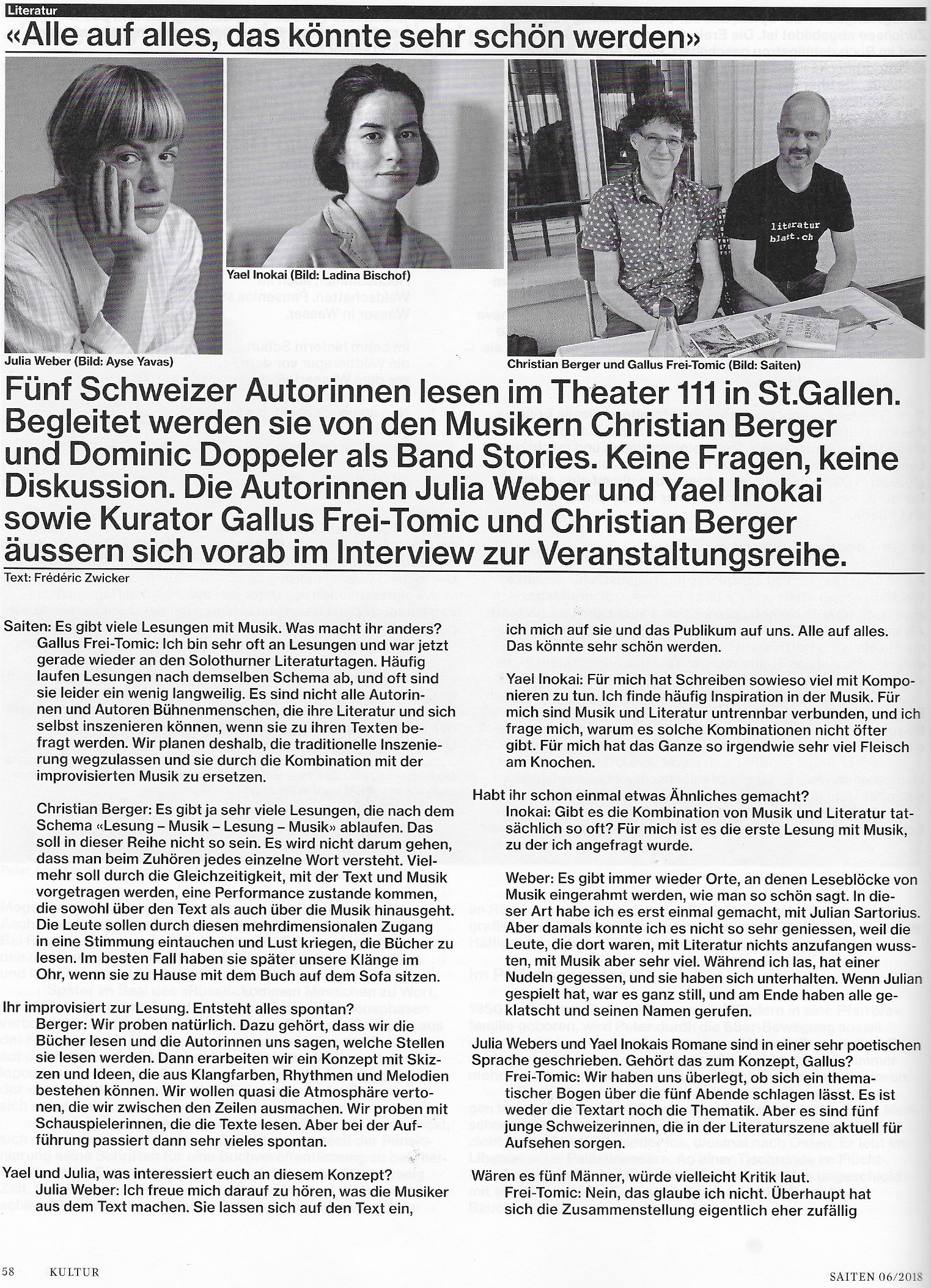

vorgetragenen Text treten. Die Musik reagiert auf den Text, entgegnet ihm, Zwiespache haltend. Im Idealfall sogar soll die Musik auf das Auftreten der Autorin reagieren. Christian Berger und Dominic Doppler beschäftigen sich dabei im Vorfeld intensiv mit den gemeinsam vereinbarten Textstellen aus den jeweiligen literarischen Texten. Trotzdem bleibt viel Freiheit, viel Risiko, viel Abenteuer, sowohl für die Akteure im kleinen Theater 111, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich dem Wagnis aussetzen werden. (Wie klingt die Musik? Hören Sie

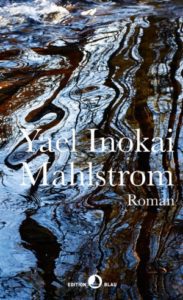

vorgetragenen Text treten. Die Musik reagiert auf den Text, entgegnet ihm, Zwiespache haltend. Im Idealfall sogar soll die Musik auf das Auftreten der Autorin reagieren. Christian Berger und Dominic Doppler beschäftigen sich dabei im Vorfeld intensiv mit den gemeinsam vereinbarten Textstellen aus den jeweiligen literarischen Texten. Trotzdem bleibt viel Freiheit, viel Risiko, viel Abenteuer, sowohl für die Akteure im kleinen Theater 111, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich dem Wagnis aussetzen werden. (Wie klingt die Musik? Hören Sie  ihrem viel beachteten Debüt „Storchenbiss“ (2012) legte sie 2017 mit „Mahlstrom“ ihren zweiten Roman vor. Barbara, die sich mit zweiundzwanzig im Fluss ertränkt. Ihr Tod, der im ganzen Dorf die Telefone schellen lässt, bringt die anderen zum Reden. Mahlstrom erzählt die Geschichte sechs junger Menschen, die in einer dicht verwobenen Dorfgemeinschaft herangewachsen sind. Zugleich geschützt und bedroht von den engen Banden, sind sie im Erwachsenenleben angekommen und stecken doch noch knietief in ihrer Kindheit. Erst Barbaras Selbstmord bringt den Stein ins Rollen und zwingt die Übriggebliebenen, sich mehr als zehn Jahre nach dem Verbrechen dem Geschehenen zu stellen.

ihrem viel beachteten Debüt „Storchenbiss“ (2012) legte sie 2017 mit „Mahlstrom“ ihren zweiten Roman vor. Barbara, die sich mit zweiundzwanzig im Fluss ertränkt. Ihr Tod, der im ganzen Dorf die Telefone schellen lässt, bringt die anderen zum Reden. Mahlstrom erzählt die Geschichte sechs junger Menschen, die in einer dicht verwobenen Dorfgemeinschaft herangewachsen sind. Zugleich geschützt und bedroht von den engen Banden, sind sie im Erwachsenenleben angekommen und stecken doch noch knietief in ihrer Kindheit. Erst Barbaras Selbstmord bringt den Stein ins Rollen und zwingt die Übriggebliebenen, sich mehr als zehn Jahre nach dem Verbrechen dem Geschehenen zu stellen.

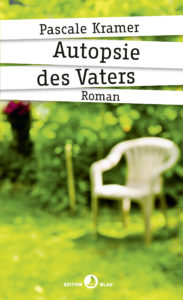

Wider Willen kehrt Ania in ein Leben zurück, von dem sie sich schon als Kind loszureissen versuchte, von einem Vater, der sie nicht verstehen wollte und konnte. Nicht ihre Mühen in der Schule, nicht ihre Distanziertheit in der Zeit im Internat, nicht ihre Liebe und Ehe mit Novak, einem Serben und schon gar nicht ihren tauben Sohn Théo. Ania kehrt zurück in ein Leben, von dem sie sich mit aller Kraft getrennt hatte, in die Nähe eines Vaters, der sich mit seinem Freitod ganz ihrem Verständnis entzog. Die zurückgelassene Unordnung ihres Vaters hatte sich mit seinem Tod noch weiter verschoben. Als hätte ein Erdbeben in bodenloser Tiefe die Schichten darüber so sehr verückt, dass nichts mehr zusammenfinden kann, nichts.

Wider Willen kehrt Ania in ein Leben zurück, von dem sie sich schon als Kind loszureissen versuchte, von einem Vater, der sie nicht verstehen wollte und konnte. Nicht ihre Mühen in der Schule, nicht ihre Distanziertheit in der Zeit im Internat, nicht ihre Liebe und Ehe mit Novak, einem Serben und schon gar nicht ihren tauben Sohn Théo. Ania kehrt zurück in ein Leben, von dem sie sich mit aller Kraft getrennt hatte, in die Nähe eines Vaters, der sich mit seinem Freitod ganz ihrem Verständnis entzog. Die zurückgelassene Unordnung ihres Vaters hatte sich mit seinem Tod noch weiter verschoben. Als hätte ein Erdbeben in bodenloser Tiefe die Schichten darüber so sehr verückt, dass nichts mehr zusammenfinden kann, nichts. Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman „Die Lebenden“ (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem „Die unerbittliche Brutalität des Erwachens“ (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.

Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat zahlreiche Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman „Die Lebenden“ (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Im Rotpunktverlag liegt außerdem „Die unerbittliche Brutalität des Erwachens“ (2013) vor, für den ihr der Schillerpreis, der Prix Rambert und der Grand Prix du roman de la SGDL zuerkannt wurde. 2017 konnte Pascale Kramer mit dem Schweizer Grand Prix Literatur erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen. Zur Übersetzerin: Andrea Spingler, geboren 1949 in Stuttgart, ist seit 1980 als freie Übersetzerin tätig. Sie hat unter anderem Werke von Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Patrick Modiano, Jean-Paul Sartre, André Gide ins Deutsche übertragen. 2007 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis für herausragende deutsch-französische Übersetzungen ausgezeichnet, 2012 mit dem Prix lémanique de la traduction. Sie lebt in Oldenburg und Südfrankreich.

Zur Übersetzerin: Andrea Spingler, geboren 1949 in Stuttgart, ist seit 1980 als freie Übersetzerin tätig. Sie hat unter anderem Werke von Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Patrick Modiano, Jean-Paul Sartre, André Gide ins Deutsche übertragen. 2007 wurde sie mit dem Eugen-Helmlé-Preis für herausragende deutsch-französische Übersetzungen ausgezeichnet, 2012 mit dem Prix lémanique de la traduction. Sie lebt in Oldenburg und Südfrankreich.