Nina Jäckle ist eine absolut faszinierende Erzählerin. Ihre Art des Geschichtenerzählens richtet sich nach Innen, ohne den Blick auf das Darüberhinaus zu verlieren. „Verschlungen“ ist ein Tauchgang in die Psyche einer Frau, die sich verzweifelt zu befreien versucht.

Im Heute wünschen wir uns Nähe und verabscheuen Dichtestress. Ganz offensichtlich wird der Akt der menschlichen Annäherung ein immer problematischerer, gespickt mit Fallgruben und bösen Überraschungen. Im Zug aber suche ich lieber ein freies Abteil und pfropfe Kopfhörer in die Ohrmuscheln, um mehr als deutlich zu signalisieren: „Ich will nicht“.

In Nina Jäckles neuntem Roman „Verschlungen“ geht es um eine in die Jahre gekommene, namenlose Frau. Sie wohnt abgeschieden und völlig zurückgezogen in einem kleinen Haus im Wald. Ihre Mutter und ihre Schwester hat sie verloren, die einzigen Personen in ihrem Leben, die eine Rolle spielten. Seit zwei Jahren versucht sie sich zurechtzufinden. Sie sucht ihren Platz, ihren Stand, ihre Mitte, ein Selbstbildnis, das nicht ständig massregelt, schimpft und straft, denn Ewa, ihre eineiige Zwillingsschwester, hat sie alleine zurückgelassen. Sie, die in tausendfachen Schwüren versprach, stets zu teilen, sie nie zu verlassen, im absoluten Gleichschritt durchs Leben zu gehen, als wären sie in zwei Körpern geborene Siamesische Zwillinge.

«Wie kannst du nur ablassen von mir, wie kannst du es wagen, unsere Verträge zu missachten, keiner wird uns je küssen, keiner wird uns je berühren. Das haben wir uns auf immer geschworen.»

Sie und ihre Schwester Ewa blieben bis ins Erwachsenenalter bei ihrer Mutter und begleiteten sie bis in den Tod. Eine Art des Begleitens, die schon lange zuvor ein Distanzieren geworden war, denn je älter die Zwillinge geworden waren, desto unergründlicher und fremder wurden sie für eine Mutter, die sich mehr und mehr ausgeschlossen fühlen musste. Und weil es durch Erbschaften für die Zwillinge nie nötig wurde, sich mit anderen Menschen einzulassen und die beiden sich schworen, sich nie von Männern berühren zu lassen, weil diese nur zur Bedrohung ihrer Einheit werden würden, genügten sie sich selbst, auch wenn diese Genügsamkeit durch Schwüre, Drohungen und einem permanenten Hinundher zwischen Abstossung und maximaler Nähe verkettet werden musste.

«Das Zusammengehören also ist wie eine chronische Krankheit.»

Ewa, zwölf Minuten später zur Welt gekommen, schien die immer Stärkere, Dominantere, Herrschendere zu sein – die bessere Variante. Was sich ein Leben lang zwischen den beiden abspielte, war und ist eine Mischung aus Selbstzerstörung und Selbstzersetzung. Jedes noch so kleine Fünkchen Eigenständigkeit wurde zum Akt grösster Kraftaufwendung und selbst der Schnitt im Finger in Kindertagen, ein kleines Unterscheidungsmerkmal, wird zur offensichtlichen Bedrohung.

«Geborgenheit bezahlt man mit Enge.»

Nun, die Mutter gestorben und sie seit zwei Jahren von einem Teil ihrer selbst abgeschnitten, amputiert und unheilbar verwundet, versucht die Erzählerin mit Verbannungen sich selbst zurechtzufinden. In Rückblenden, die sich lesen, als würde die Protagonistin in ihr Spiegelbild erzählen und Einsprengsel aus ihrem geheim geführten Tagebuch, öffnet sich das Psychogramm einer Eingeschlossenen, die verzweifelt versucht zu verstehen. Es braucht genau jenes Verstehen, um aus dem Gefängnis, der allumfassenden Umklammerung ausbrechen zu können. Nina Jäckle schreibt meisterlich, fesselt nicht nur mit der Ungewissheit, was aus Ewa geworden ist, sondern mit der Intensität ihrer Sprachkunst und der Tiefenschärfe ihres Erzählens. In „Verschlungen“ liegt derart viel Verblüffendes, dass ich während der Lektüre im Staunen versank.

Interview

Ich bin überwältigt von Deinem neuen Roman, von Deiner Sprache, der Konstruktion, der Erzählweise und Deinem Mut. Du beschreibst eine Innenwelt, einen verzweifelten, lebenslangen Ausbruchsversuch. Die Sprache deshalb, weil der Sound das Zerstörerische, die Hilflosigkeit, die Angst miteinschliesst. Die Konstruktion deshalb, weil du Deinen Erzählperspektiven absolut treu bleibst und all jenen Verlockungen, denen ich erlegen wäre, widerstanden hast. Die Erzählweise darum, weil Du in Tiefen abtauchst, die mich schwindeln lassen und den Mut, weil Du durch Auslassungen meiner Lust nach Aufklärung entgegenwirkst. Alles geplante Absicht?

Geplante Absicht kenne ich beim Schreiben nicht. Nachdem ich merke, dass mich etwas thematisch interessiert und ich also erste Sätze dazu bilde, gerate ich in eine Stimmung. An dieser Stimmung entlang lasse ich meine Figuren denken und tun. Ich habe auf meinem Schreibtisch einen kleinen Lautsprecher und ich höre zum Schreiben, und natürlich passend zu dieser Stimmung, Musik. So entsteht nach und nach eine Playlist, eine Sammlung von Stücken, die in gewisser Weise am Tonfall des Textes mitwirken, Tag für Tag. Musik, die vielleicht sogar textliche Bewegungen mitgestaltet. Ich schreibe nicht planvoll, ich nehme niemanden an die Hand, ich führe niemanden von einem geplanten A nach einem geplanten B. Ich sammle Kleines auf, um Generelles darin abzubilden. In dieser dauererregten Zeit versuche ich, das Konzentrierte, die leisen Gedanken aus leiser Sprache mit einem eher reduzierten Plot dem Oberflächentrubel unserer Zeit entgegenzusetzen. Natürlich birgt dies das Risiko des Überhörtwerdens. Darüber denke ich aber nicht mehr nach, denn das Einflüstern ist meins, nicht das Ausrufen.

Wir leben in Zeiten von grassierender Einsamkeit und bedrohlichem Dichtestress. Dein Roman beleuchtet genau dies aus absolut überraschender Perspektive und in einer derartig beklemmenden Intensität, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine solche Geschichte so einfach ersonnen ist. Dein Roman übersteigt ein Mass der Einfühlsamkeit, die mich rätseln lässt. Wie bist Du eingetaucht?

Alles ist ersonnen. Das ganze Buch, von vorne bis hinten. Gespeist natürlich. In meinem Leben gibt es Rückzug und Einsamkeit und eine sehr enge Beziehung, es gibt in meinem Umfeld Falter und streunende Katzen, es gibt das Haus und windschief gewachsene Bäume. Es gibt Elfen-Krokusse und es gibt auch die Frage danach, „was man als gegeben gelten lassen, was man als gegeben anerkennen muss. Und so macht man sich auf die Suche nach dem Vorgegebenen und ebenso nach der definierbaren eigenen Form. Man versucht zu komponieren, auf dass man Urheber der Melodie des geführten Lebens werde…“

Der Name der Ich-Erzählerin wird nicht ein einziges Mal genannt. Das ist absolut konsequent, denn sie erlebt sich als eineiig, monozygot. Auch wenn ihr ganzes gemeinsames Leben mit ihrer Zwillingsschwester ein permanenter Versuch der Absetzung war, wenn auch nur in kleinen Aktionen. Du bist in den Körper der Erzählerin hineingeschlüpft und erzählst in der ersten Person.

Meine Protagonistin hat deshalb keinen Namen, weil es aus der Erzählperspektive heraus nicht plausibel wäre, ihn zu erwähnen. Und weil es mir unter Umständen nicht gelungen wäre, so lückenlos sie zu sein, wenn ich sie mit einem Namen ausgestattet hätte, der nicht der meine ist. Das „Ich“ wäre mir wohl dann wie eine Lüge vorgekommen. Aber Letzteres ist lediglich Spekulation.

„Verschlungen“ ist vieles, auch ein Roman über die Sehnsucht nach Individualität. Entspricht die rein menschliche Sehnsucht nach Individualität, nicht eigentlich einer völligen Selbstüberschätzung?

Natürlich ist „Verschlungen“ ein Text über die Sehnsucht nach Individualität. (Ich weiss nicht, ist es Selbstüberschätzung oder vielmehr der rührend verzweifelte Wunsch nach Bedeutung?) Auch schreibe ich über Obsession. Darüber, besessen zu werden und besessen zu sein, darüber, an einer Abhängigkeit von einem anderen Menschen zu erkranken, ich schreibe über den selbstzersetzenden Versuch, sich von einem Menschen abzuwenden, der genetisch mit dir vollkommen übereinstimmt. “Ich weiss nicht, und vermutlich werde ich es niemals wissen, bin ich denn nun durch dich das Doppelte, oder bin ich die Hälfte von eins?“, fragt sich jene ohne Namen, und ich kann es ihr nicht wirklich beantworten, tendiere aber zur Hälfte. Der Versuch, sich selbst in aller Ruhe und auch Brutalität auseinanderzunehmen, um sich dann in aller Ruhe neu zusammenzusetzen, also eine radikale „Selbstersetzung“ durchzuspielen, hat mich enorm gereizt.

Ich danke Nina Jäckle für alles!

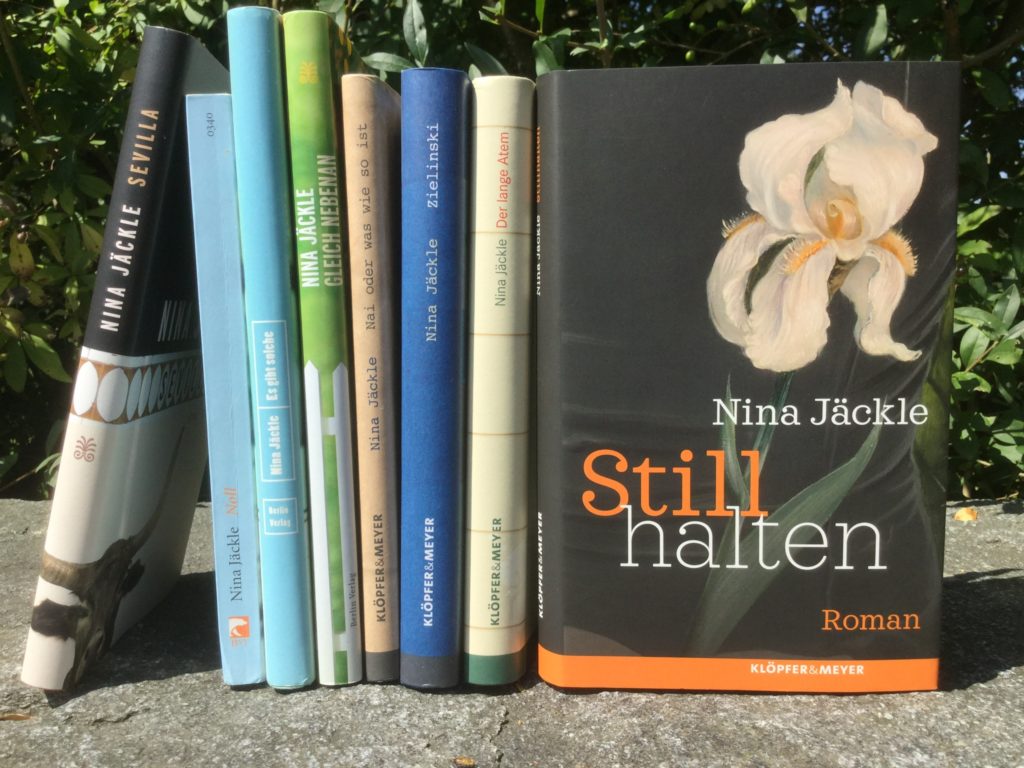

GzD-Gallus-Frei-final  Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «Der lange Atem» (2014) und «Stillhalten» (2017).

Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «Der lange Atem» (2014) und «Stillhalten» (2017).

Renata Jäckle, 88, studierte an der Kunstakademie Braunschweig und ist gelernte Grafikerin, sie lebt in Hamburg. Sie malt sowohl grossformatig in Mischtechnik auf Leinwand als auch in kleinerer Form mit Tusche.

Rezension von «Warten» auf literaturblatt.ch

Setzkastentexte auf der Plattform Gegenzauber

Beitragsbild © privat

Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll», «Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, beispielsweise den Karlsruher Hörspielpreis, das große Stipendium des Landes Baden-Württemberg, das Heinrich-Heine-Stipendium, das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds. Sie erhielt im Dezember 2014 den Tukan-Preis der Stadt München, 2015 den Italo-Svevo-Preis für ihr Gesamtwerk und den Evangelischen Buchpreis für ihren Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.

schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird. aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue!

aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue! Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!

Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!

umschwärmte, junge Tänzerin, voll mit dem Brennen auf ein abenteuerliches Leben. Gemalt vom damals über sechzigjährigen Maler Otto Dix, der sie nicht nur malte, sondern in ihr ein Gefäss fand, um all die Wut und den Zorn über die Unvernunft des Menschen angesichts des beginnenden Tausendjährigen Reichs für Augenblicke loszuwerden. Damals sass Tamara Danischewski in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid, das ihre Mutter genäht hatte, dem streitbaren Maler Modell, mit einer weissen Lilie in der Hand. Ein Bild, das heute in Museen der ganzen Welt hängt und im hellen Lächeln der jungen Tänzerin all die Hoffnung zeigt, die die junge Frau damals mit sich trug. Aber gedrängt von ihrer Mutter und den Wirren der Zeit heiratet Tamara einen Mann, der ihr für die Ehe das Versprechen abringt, nie mehr für fremde Augen zu tanzen und kein Wort mehr über den Schmierer und dieses Künstlerpack zu verlieren. Nach einer Totgeburt und Jahrzehnten der Anpassung, Unterordnung und versprochenen Zurückhaltung, in jenem Moment, in dem sie untrüglich spürt, dass die Existenz ihres Mannes zu wackeln beginnt, zieht die alt und einsam gewordene Tamara Bilanz. Auch wenn sie weiss, dass es letztlich kaum Einträge in der Sparte «Gewinn» geben wird.

umschwärmte, junge Tänzerin, voll mit dem Brennen auf ein abenteuerliches Leben. Gemalt vom damals über sechzigjährigen Maler Otto Dix, der sie nicht nur malte, sondern in ihr ein Gefäss fand, um all die Wut und den Zorn über die Unvernunft des Menschen angesichts des beginnenden Tausendjährigen Reichs für Augenblicke loszuwerden. Damals sass Tamara Danischewski in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid, das ihre Mutter genäht hatte, dem streitbaren Maler Modell, mit einer weissen Lilie in der Hand. Ein Bild, das heute in Museen der ganzen Welt hängt und im hellen Lächeln der jungen Tänzerin all die Hoffnung zeigt, die die junge Frau damals mit sich trug. Aber gedrängt von ihrer Mutter und den Wirren der Zeit heiratet Tamara einen Mann, der ihr für die Ehe das Versprechen abringt, nie mehr für fremde Augen zu tanzen und kein Wort mehr über den Schmierer und dieses Künstlerpack zu verlieren. Nach einer Totgeburt und Jahrzehnten der Anpassung, Unterordnung und versprochenen Zurückhaltung, in jenem Moment, in dem sie untrüglich spürt, dass die Existenz ihres Mannes zu wackeln beginnt, zieht die alt und einsam gewordene Tamara Bilanz. Auch wenn sie weiss, dass es letztlich kaum Einträge in der Sparte «Gewinn» geben wird.

Nina Jäckle, 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris und wollte eigentlich Übersetzerin werden. Mit 25 Jahren beschloss sie aber lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: »Es gibt solche«, »Noll«, »Gleich nebenan« und »Sevilla«. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung »Nai oder was wie so ist«, 2011 ihr Roman »Zielinski« und 2014 der Roman »Der lange Atem«. Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

Nina Jäckle, 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris und wollte eigentlich Übersetzerin werden. Mit 25 Jahren beschloss sie aber lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: »Es gibt solche«, »Noll«, »Gleich nebenan« und »Sevilla«. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung »Nai oder was wie so ist«, 2011 ihr Roman »Zielinski« und 2014 der Roman »Der lange Atem«. Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

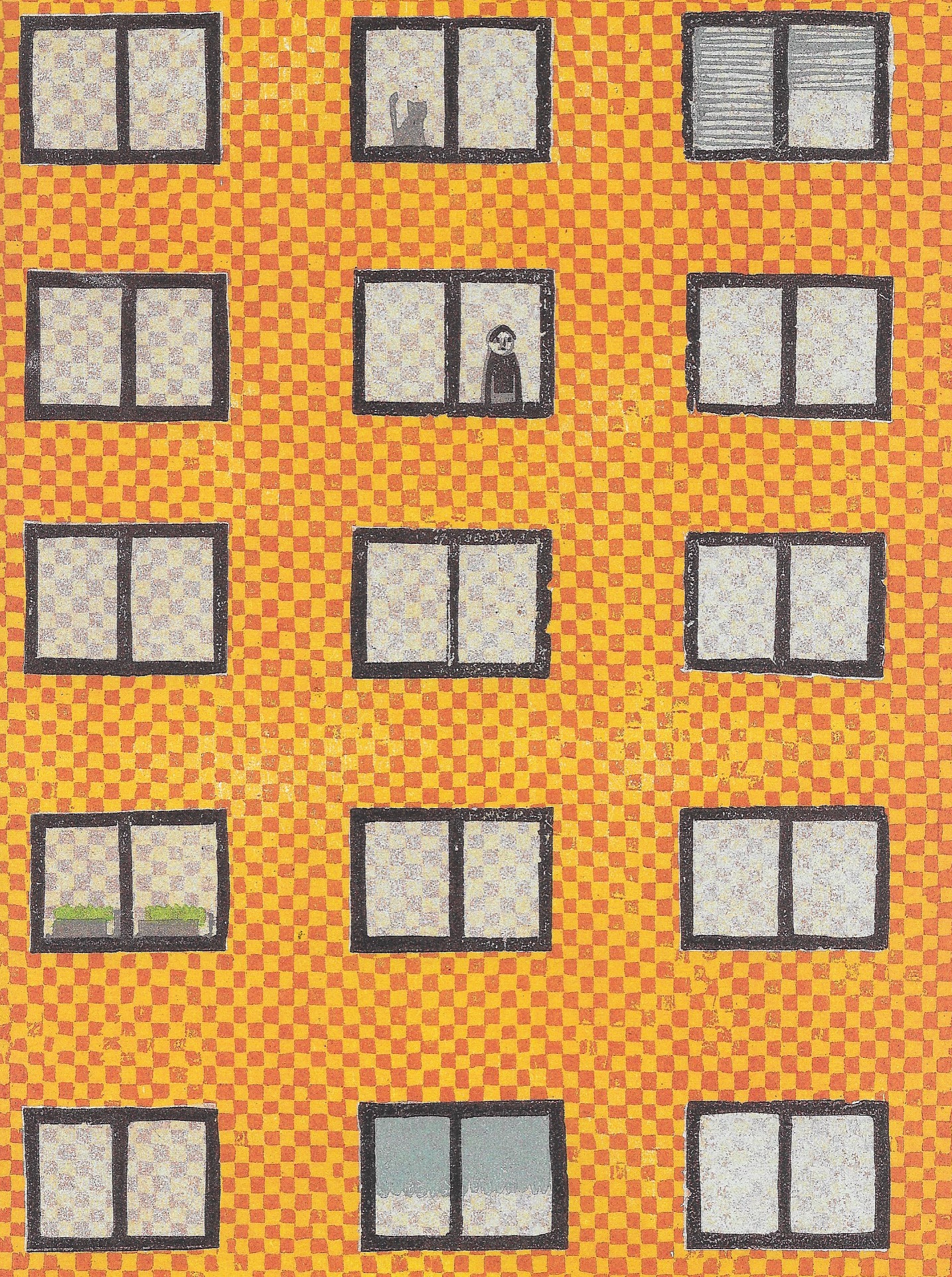

Über ihm wohnt eine junge Frau, seine Nachbarin. Er, allein gelassen, hört ihren Tritt oben in der baugleichen Wohnung, geht unter ihr herum, während sie morgens die Wohnung verlässt und ihre Katze zurücklässt. Die Katze, die dann schreit. Die Nachbarin wird immer mehr.

Über ihm wohnt eine junge Frau, seine Nachbarin. Er, allein gelassen, hört ihren Tritt oben in der baugleichen Wohnung, geht unter ihr herum, während sie morgens die Wohnung verlässt und ihre Katze zurücklässt. Die Katze, die dann schreit. Die Nachbarin wird immer mehr. Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium schloss sich ein Meisterschülerstudium ebenfalls an der Leipziger Hochschule an. Für ihre Meisterschüler- Abschlussarbeit erhielt sie den Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium schloss sich ein Meisterschülerstudium ebenfalls an der Leipziger Hochschule an. Für ihre Meisterschüler- Abschlussarbeit erhielt sie den Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig. in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll»,»Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Sowohl «Zielinski» als auch «Der lange Atem» wurden ins Spanische übersetzt. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll»,»Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Sowohl «Zielinski» als auch «Der lange Atem» wurden ins Spanische übersetzt. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

Am 11. März 2011 rollte eine gigantische Welle über grosse Teile Japans, ein Land, das mit Beben aller Art zu leben schien. Aber was an Wassermassen über Japan hinwegschwappte, überstieg alle bisher gehegten Befürchtungen. Der Tsunami überflutete eine Fläche von 470 Quadratkilometern, soll eine Höhe von 16 Metern erreicht haben und zerstörte einen bis zu 10 km breiten und über Hunderte Kilometer langen Küstenstreifen. Im Bewusstsein des Westens blieb die damit ausgelöste Reaktorkatastrophe von Fukushima. All diese Schrecken jenes Tages und der darauf folgenden Jahre wären schon Grund genug, sich ins Bewusstsein zurückzurufen, was damals eine ganze Welt den Atem anhalten liess. Nina Jäckle ist aber nicht einfach «bloss» ein literarisches Denkmal gelungen. Nina Jäckle schlüpft in die Seele eines Japaners, der als Zeichner den unkenntlich gewordenen Opfern der Katastrophe ein Gesicht zurückgeben soll. Anhand von Fotos zeichnet er die Opfer zurück, damit den Angehörigen eine Identifizierung erst möglich wird. Für viele wird die Trauer erst fassbar, wenn die vom Wasser geschluckten Opfer als Tote zurückkehren. Während er immer tiefer in seine Aufgabe hineinrutscht, entfernt er sich immer mehr von seiner Frau, die wie alle von den Geschehnissen traumatisiert ist. Sie schaffen es nicht einmal mehr, sich in die Augen zu sehen, schauen sich bloss noch zu, jeder in seinem Leben und seiner Trauer eingeschlossen. So wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Schrecken des Holocausts, schämen sich viele Japaner ihres Glücks überlebt zu haben. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Meer ist nicht mehr jenes Meer, das nährt und das Auge freut. Landschaft ist nicht mehr Landschaft, Vergangenheit mit einem Mal ausgelöscht und eine Zukunft kaum mehr vorstellbar. «Immer würde man versuchen, das zu sehen, was einmal da war, man konnte nur mehr das Fehlen sehen.»

Am 11. März 2011 rollte eine gigantische Welle über grosse Teile Japans, ein Land, das mit Beben aller Art zu leben schien. Aber was an Wassermassen über Japan hinwegschwappte, überstieg alle bisher gehegten Befürchtungen. Der Tsunami überflutete eine Fläche von 470 Quadratkilometern, soll eine Höhe von 16 Metern erreicht haben und zerstörte einen bis zu 10 km breiten und über Hunderte Kilometer langen Küstenstreifen. Im Bewusstsein des Westens blieb die damit ausgelöste Reaktorkatastrophe von Fukushima. All diese Schrecken jenes Tages und der darauf folgenden Jahre wären schon Grund genug, sich ins Bewusstsein zurückzurufen, was damals eine ganze Welt den Atem anhalten liess. Nina Jäckle ist aber nicht einfach «bloss» ein literarisches Denkmal gelungen. Nina Jäckle schlüpft in die Seele eines Japaners, der als Zeichner den unkenntlich gewordenen Opfern der Katastrophe ein Gesicht zurückgeben soll. Anhand von Fotos zeichnet er die Opfer zurück, damit den Angehörigen eine Identifizierung erst möglich wird. Für viele wird die Trauer erst fassbar, wenn die vom Wasser geschluckten Opfer als Tote zurückkehren. Während er immer tiefer in seine Aufgabe hineinrutscht, entfernt er sich immer mehr von seiner Frau, die wie alle von den Geschehnissen traumatisiert ist. Sie schaffen es nicht einmal mehr, sich in die Augen zu sehen, schauen sich bloss noch zu, jeder in seinem Leben und seiner Trauer eingeschlossen. So wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Schrecken des Holocausts, schämen sich viele Japaner ihres Glücks überlebt zu haben. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das Meer ist nicht mehr jenes Meer, das nährt und das Auge freut. Landschaft ist nicht mehr Landschaft, Vergangenheit mit einem Mal ausgelöscht und eine Zukunft kaum mehr vorstellbar. «Immer würde man versuchen, das zu sehen, was einmal da war, man konnte nur mehr das Fehlen sehen.»

Nina Jäckle ist 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman »Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.

Nina Jäckle ist 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman »Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Nina Jäckle erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen.