Gleichwohl mich mit dem Fräulein Gretchen neuerdings wieder gelegentliche und im sommerlichen, ja sommerlichst sich gebärdenden Gastgarten vor sich hinplätschernde Gesprächsfetzlein verbanden, konnte dieser Umstand nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich keinerlei wie auch immer beschaffenen Boden gegenüber anderen herausgeputzten, geschniegelten und -striegelten Stammgästen gewann, im folgenschwereren, ja substanzielleren Sinne schien ich keinesfalls dazu erkoren, mich in Fräulein Gretchens Gunst über ein Mindestmaß an kalkulierten, einstudierten Höflichkeiten und sachtem, wenn nicht gar sachtestem Schultergeklopfe hinauszubewegen, wie wohl ich eine jede sich bietende Gelegenheit, freilich ohne den damit verbundenen Aufdringlichkeiten und Schlüpfrigkeiten, denen man als Mann in solcherart Situation leicht anheim zu fallen drohen könnte, zu ergreifen wusste, welche mein ungezügeltes Bestreben, dem Fräulein Gretchen in empfindsamer und gewiss doch amikalerer Weise näher zu sein, zu befördern vermocht hätte, und welches zu befördern ich mich insgesamt äußerst entschlossen zeigte, etwa im wiederholten Erwerb gelegentlicher Lottoscheine, Rubbellose und ähnlichen Strohhalmen, gar der ordinären Teilnahme an allerlei zum gewichtigen Teil mehr denn peinlichen Preisausschreiben, welche mich in die Position versetzen sollten, meine angespannte, pekunäre Lage zu stabilisieren, um dem Fräulein Gretchen ein obligatorisches Mindestmaß an Prunk und Komfort bei etwaigen mir vorschwebenden Unternehmungen anzudienen,

sie etwa zu einem mehrgängingen und -stündigen Essen in ein deliziöses Haubenlokal auszuführen, sie zu einer Landpartie oder entsprechend gelagerten Aktivitäten einzuladen, insbesondere nach ihrer unglücklich, gewiss unglücklichst verlaufenen Bindung und Scheidung vom vermeintlichen Traummanne, ein Umstand, der meine demütigen und zarten Avancen ohnedies für geraume Weile im Keim erstickte, freilich meine ich damit nicht etwa die überstürzte Trennung der einstigen Turteltäubchen, die mich aus einer ohnedies von Hinder- und unliebsamen bis unliebsamsten Vorkommnissen gepflasterten Bahn warf, selbstredend beziehe ich mich auf das vorschnelle, Hals über Kopf um- und mir in der Gaststätte vorgesetzte Heiratsgeplänkel, welches seinerzeit meinen fragilen Geist, diesen in pechschwarze und pechschwärzteste Löcher einer plötzlich über mir einstürzenden Gegenwart versenkend und ihn in Höllenglut ertränkend und schwenkend, regelrecht überrollte,

und doch ging es selbst nach einem solchen Lebensab-, ja eigentlich denkbar unerquicklichsten –einschnitt weiter, das Fräulein Gretchen tauchte, nachdem sie gut zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden blieb, eines heiteren Tages erneut in meinem mir durch die überhastete Vermählung fortan durchwegs vergrämten, ja geradezu vergällten Stammlokal auf, nunmehr vom ehelichen Hafen und den damit verbundenen Pflichterfüllungslosungen losgeeist, allmählich und sukzessive gesündere, ihr zuträglichere Gesichtsfarbe gewinnend oder sich zulegend, und unsere gelegentlichen Unterredungen nahmen nochmalig Fahrt auf, das Bier mundete mir tatsächlich auch wieder besser, wie wohl ich nicht hätte behaupten können, in jener schmählichen Unzeit, in der sich das Fräulein Gretchen verschwunden zeigte, weniger Alkohol konsumiert zu haben, doch trat ich meinen ungebrochen geregelten Gang in die Gastwirtschaft nunmehr abermals zügiger und leichteren Schrittes an, eines im Wesentlichen nicht unverdienten Tages sogar mit einem gewonnenen Preisausschreiben in der Hand wedelnd, einen luxuriöseren, dreitägigen Aufenthalt in einer Suite für zwei Personen in Hallstatt am gleichnamigen See im Hotel Grüner Baum hätte ich eingeheimst, es stand dort schwarz auf weiss protokolliert,

woraufhin ich das Fräulein Gretchen bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit hierzu invitierte, freilich unentwegt beteuernd, ja nahezu beeidigend, dass sie im Falle einer Zusage als Reisebegleitung selbstredend ein ganzes Gemach für sich allein zur Verfügung gestellt bekäme, ich selbst würde in besagter Suite schon noch ein Sofa oder anschmiegsames Kanapee auffinden, im geräumigen Vor- oder, wie bei begüterten, ja betuchtesten Gästen in solchen Etablissements üblich, Empfangsraum zweifelsohne, zur Not gäbe es gewiss auch zwei, drei schaumstoffgepolsterte und wohlparfümierte Liegen am Balkon, ich schliefe überaus gerne an der frischen Luft und wüsste auch sonst niemanden, den ich zu einer solchen Ausflugsfahrt und Sommerfrische hätte mitnehmen können, ich versicherte dies glaubhaft und in aller Ausführlichkeit, und bevor ich zu weiteren, noch umfangreicheren Schilderungen, An- und Lobpreisungen der Vorzüge jener noblen, grünbäumlichen Residenz und des unleugbar weltmännischen Aufenthaltes in Hallstat ansetzte, erwiderte sie freudig schnurrend, dass sie schon immer einmal die dortige, historisch unersetzliche Altstadt samt Beinhaus hatte auf- und besuchen wollen, und sie sich recht problemlos ein paar Tage in der Gastwirtschaft freinehmen könne, sofern ich dies nicht überall herumposaune, darüberhinaus sei sie sich gewiss, dass ich durchaus ein zwar legerer, allerdings restlos Gentleman sei, meine hervorquellende Belesenheit und grundsätzliche Pfiffigkeit käme ja nicht von ungefähr … was ich alles nicht mehr so im Detail wahrnahm, wo ich doch bereits in einer sich selten genug einstellenden Glückseligkeit schwelgte, meinen oft genug von widrigen und widrigsten Lebensumständen gepeinigten Geist darin tauchte, ich und das Fräulein Gretchen als künftige Reisegesellschaft, es war nicht auszudenken und demnach den vermaledeiten Preisausschreibungsfirlefanz und Lottoschwachsinn wert gewesen,

gleichwohl ich dieses spielsüchtige Verhalten bereits wochenlang stark in Zweifel gezogen und auf den auschweifenderen Alkoholkonsum zurückgeführt hatte, ich meine, als ob ich je vom Glück verfolgt oder sonstwie bevorzugt gewesen wäre, nichts und niemand hatte mir zeitlebens je etwas geschenkt, noch hatte ich jemals etwas Nennenswerteres gewonnen (einmal einen Kanarienvogel bei einer drittklassigen Tombola), vielmehr war ich misstrauisch beäugt und aufs Widerlichstwidrigste angemotzt worden, beinahe schien es mir wie von Sara Baume in ihrem Büchlein Die kleinsten, stillsten Dinge beschrieben, denn wo immer ich auch ging und stand, dort war es für gewöhnlich so, als würde ich gar nicht recht existieren, als befände ich mich auf der Oberfläche eines nur von Staub- und Giftmikroben bevölkerten Trabanten irgendeines vollkommen in Vergessenheit geratenen Planeten,

nicht einmal einen Raum-, vielmehr einen sterilen, antiseptischen Asbestanzug trug ich vorneweg, der mich in hinterhältiger und hinterhältigster Art und Weise vom übrigen Kosmos absendierte, der perfide, ja perfidest verbarg und ausdrücklichst negierte, was für eine liebenswerte Existenz ich an der Seite der richtigen Frau, ja in irgendeiner mir gewogener Umgebung, hätte sein können, anstatt mein unnützes, desperates Dasein in einem hermetischen Asbestanzug fristen zu müssen, welchen ich, wenn ich stampfend, schwankend und mit den Armen rudernd meinen Weg voranging, selbst nicht mehr gewahrte und mich wunderte, dass selbst gestandene Männer mit dichten Bärten und noch dickeren Bäuchen lieber in den Rinnstein auswichen, ihr Schuhwerk freiwillig in das dort nach Regengüssen lang sich sammelnde und noch länger stehende Schmutzwasser tunkten, ich meine, alles war den Menschen augenscheinlich lieber, als von mir und meinem Asbestanzug gestreift zu werden, und wer wollte und sollte es ihnen jemals verdenken, ein Phantom blieb ich durch und durch,

selbst wenn ich mich im diskontesten aller Supermärkte in eine Kassenschlange reihte, drückte die Kassiererin, wie auf direktem Befehl aus einer mir nicht einsehbaren Schalt- und Waltzentrale, auf die neben sich plötzlich übellaunig aufblinkende Klingel und verschwand zur Toilette, und selbst wenn ich mich an einem mickrigen, ja mickrigsten Spielplatz vorbeischleppte, gab es fast immer eine entrüstet ihre porzellanigen Nasenlöcher aufblähende Mutter oder irgendein pickelgesichtiges, zeterndes Au-Pair-Mädchen, das sich meine Visage einzuprägen versuchte, und säße ich erst im Automobil, sie würde sich das Kennzeichen aufnotieren, um mich bei der nächstbesten Gelegenheit einer zuständigen Behörde zu melden, und selbst wenn ich irgendwo über das Wasser schreiten oder ein noch größeres, wahrlich verfickteres Wunder vollbrächte, etwas mit Blitzen und Graupel zum Beispiel, würde man sich nicht die Zeit nehmen, mich auch nur zum belanglosesten Bewerbungsgespräch, etwa bei den innerstädtischen Wasser- und Elektrizitätswerken, einzuladen, selbst wenn ich, mit solchen und ähnlichen Gaben gesegnet, wahre Wunder an der Menschheit hätte vollbringen können,

und nun also die herandräuende Sommerfrische, ein kleines, feines, keinesfalls unverdientes Glück allemal, jedenfalls, die vor uns liegende Reise nach Hallstatt dürfte durchaus eine Kehrtwende in meinem Leben darstellen, gewiss eine spektakuläre, wenn nicht gar spektakulärste Abwechslung seit langem, ein mir mithin fremd gewordenes, beschwingtes Amüsement, freilich in allem gebotenen und vorab ausführlich definierten Rahmen, als wäre der unabkömmlich scheinende Asbestanzug schlagartig von mir abgefallen, als lägen die Fechtmasken, die sei je her mein Gesicht verdeckten, nunmehr am Boden, als zeigten sich die Fliegengitter vor meinen Facettenaugen von einem lichten Hoffnungsschimmer aufgeschlitzt und alle Fliegen, welche dahinter ihr Dasein hatten fristen müssen, schwärmten aus, dahin, in die luftigen, sorglosen Weiten meiner sich entfaltenden Wahrnehmung,

gleichwohl wir zunächst in einem restlos überfüllten Großraumwagen der österreichischen Bundesbahnen vergeblich nach einer Sitznische Ausschau hielten, welche sich unserer verschwitzter Häupter hätte annehmen können, und selbiges procedere nach der Ankunft am unscheinbaren, ja unscheinbarsten Bahnhof Hallstatt, der freilich selbst in Anbetracht des unfassbaren Gedränges ausreichend Lücken zwischen den ausströmenden Menschenmassen zuließ, vornehmlich eine Klientel asiatischer Herkunft wohlgemerkt, die sich beflissentlich einen recht schmalen Pflasterpfad abwärts zum Seeufer wälzte, zu einer dort von Mückenschwärmen eingekesselten und geduldig vor Anker liegenden Fähranbindung, sodass uns in jenem Moment kaum anderes verblieb, als mit diesem Strome mitzuschwimmen, um sogleich in einer gut hundert Meter langen Warteschlange anzustehen, deren oberstes Ziel es zu sein schien, denkbarst schnell auf das Deck des tatsächlich viel zu klein wirkenden Fährgefährts zu gelangen, dessen hehre Aufgabe es sein würde, uns Passagiere, mittlerweile von starker Sonneneinstrahlung in Mitleidenschaft gezogen, überzusetzen, also ins selige, ja seligst wirkende Hallstatt zu transportieren, wohlgemerkt nach einer kurzweiligen Seequerung, die sich bald im wahrsten Sinne des Wortes als schändliche, ja schändlichste Sardinenfahrt entpuppte,

es ergo auch niemanden sonderlich zu verwundern brauchte, dass zwei der gefühlt achthunderneununddreissig asiatischen Mitmenschen an Bord (jener auf Hallstatt getauften Nusschale), welche ich in keinster Weise einer bestimmten Nationalität hätte zuordnen können, in all dem frenetischen Geschiebe und fanatischen Pre-View-Hallstatt-Gewimmele plötzlich ins blaugrüne Wasser abplumpsten, markerschütternd und entrüstet kreischend, radebrechend sich erzürnend, und wohl auch in mir unbekannten Landessprachen fluchend, ich meine, ausdrücklichst fluchend, wie man uns später seitens des kundigen Bordpersonals zuraunte, uns, mir und dem Fräulein Gretchen, den einzigen augenscheinlich weißhäutigen Daseinsformen am Schiffe, denen das Wort aufpudeln ein Begriff sein könnte, welches nämlich zuvor noch der Hallstätter Kapitän (samt beider Leichtmatrosen) in den Mund genommen hatte, di solln si net so aufpudeln, is jo nix gscheng,

was im Übrigen als Zwischenfall tatsächlich kaum einen der anderen Reisegäste davon abhielt, diverse technische Gerätschaften zu zücken und diese auf die Silhouette von Hallstatt auszurichten, klickende Fotoapparate und surrende Filmwürfel vornehmlich, doch selbst Drohnenexemplare wurden aus diversen Markentäschchen und –köfferchen unverzagt von der Leine gelassen, welche fortan wie hummelbäuchige Flugknäuel vom Schiff aus auf Hallstatt zupreschten, um ihren jeweiligen Eigentümern die exklusivsten Luftbilder und Luftblickwinkel auf das altehrwürdige Stadtgemäuer zu gewähren, wohingegen die angenervte Mannschaft, die beiden Unglücksraben inzwischen aus den Fluten bergend, ihre Berufswahl spontan in Frage stellte, nichts desto trotz einen Mann mittleren Alters und eine jüngere Frau erretend, welche die überhandgenommene und munter drauf los grassierende Teilnahmslosigkeit der anderen Mitreisenden nicht fassen und darob nur die Köpfe schütteln konnten, man verfrachtete sie auch lieber unverzüglich unter Deck, flösste ihnen aus einer ausgebeulten, wenn nicht gar der ausgebeultesten Thermoskanne, die ich je gesehen hatte, etwas Flüssigkeit ein, und setzte die Fahrt alsdann fort, nicht ohne via blechernst knisternder Bordlautsprecher endlich darauf zu bestehen, dass das Aussetzen und die Inbetriebnahme von Drohnenluftvehikeln vor, in und über Hallstatt unter Strafe und behördlich verboten sei,

was freilich niemanden weiter zu bekümmern schien, mag auch sein, der im breiteren, salzkammergutschen Dialekt vorgetragene und in ein holpriges, ja holprigstes Englisch übertragene Appell blieb zum Leidwesen der sich echauffierenden, nautischen Verantwortlichen unverständlich, womit die gut fünfzehn gestarteten Quadrocopter erst nach dem Anlegemanöver und beim allmählichen Verlassen des Schiffes wieder zur Landung genötigt werden konnten, all dies freilich bereits unmittelbar vor der Hallstätter Promenade mit ihren altehrwürdigen Kirchtürmen, was das Fräulein Gretchen kurzum darüber mutmaßen ließ, ob wir nicht bei unserem Aufenthalt ein vermehrtes Augenmerk auf diverse Flugroboter richten sollten, nicht, dass uns eines dieser Ungetüme noch auf die Köpfe stürze, nicht, dass dieses auch den hübschen Postkartenhimmel mit sich reisse, fügte ich augenzwinkernd hinzu, allemal schien jedoch vieles darauf hinzudeuten, die Augen offen zu halten,

was wir auch nach dem Bezug unserer Zimmersuite im lieblichen, ja durchaus lieblichsten Hotel Grüner Baumbeherzigen sollten, wohlgemerkt nach einer äußerst harmonisch verlaufenen Zimmeraufteilung vor Ort, das Fräulein Gretchen logierte im lichtdurchfluteten Balkongemach in einem großflächigen Doppelbett, ich wiederum bettete mein Haupt gut situiert auf ein äußerst formidables und sich tatsächlich gut in die weiteren Räumlichkeiten einfügendes Kannapee im Foyer, einem entspannten Miteinander stand sogesehen nichts im Wege, und wir zogen unmittelbarst wieder los, um uns die holprigen Gassen und Gässchen des pittoresken, wenn nicht gar pittoreskesten Städchens des Salzkammergutes zu erschließen, das Fräulein Gretchen erstrahlte merklich über das ganze Gesicht und verfiel allmählich in eine mir bis dato bei ihr unbekannte, wildfremdeste Urlaubsstimmung, derer ich im üblichen Biotop des Gaststättengastgartens freilich nie gewahr geworden war, und dies auch schwerlich jemals werden würde,

frei nach den Schriften Michael Ondaatjes in seinem mir nur ansatzweise geläufigen Werk Kriegslicht, wonach ein Fisch, der sich im Schatten tarne, nicht mehr ein Fisch, vielmehr bloß ein Teil einer Landschaft sei, was allerdings auch linkisch-triste Gedankengänge in meinen Ganglien auf den Plan rief, welchen zufolge das Fräulein Gretchen in der mir wohlvertrauten Gaststätte gleichermaßen kein eigentliches Individuum darstelle (und auch nie dargestellt hatte), vielmehr handele es sich dort bei ihr um eine Art gegenständliches Interieur einer interaktiven Bewirtungsmaschinerie, deren Tarnung als Servierkraft eine zutiefst verfluchte Existenz kaschiere, welche ich bislang so nicht zu be- und greifen gewusst hatte, wo ich mich doch, wie die anderen in ihrer Wahrnehmung eingeschränkten und limitierten Schnapsbrüder, vornehmlich mit mir und meinen Eigenheiten auseinandersetzte, in vom unmäßigen Alkoholkonsum eingetrübten Landschaften wandelte und solche in einen unübersichtlich werdenden Makrokosmos zu verwandeln wusste, von Fischen und allem rührig Kreatürlichen längst keine Spur mehr darin,

vielleicht mit der Ausnahme von in mich regelmäßig nahezu willkürlich hineinlaufenden und sich zwischen und unter den Hosenbeinen verwickelnden Hunden, deren Zick-Zack-Laufwege ich niemals doch, selbst im enthaltsamsten Zustande, abzuschätzen wusste, und die sich einen diebischen Spaß daraus zu machen schienen, mich in gefährliche Schieflagen zu manövrieren, womit ich ein jedes Mal, die Umstände anprangernd und über diese ausgiebigst lästernd, an Wölfe in fernen Wäldern denke musste, die sich seit je her in geraden, ja geradesten Linien aufmachten, sie spurten und waren in ihren Fährten eben dadurch von einem jeden Hund unterscheidbar, der in seinem unsteten Stöckchenholdasein seine Degeneriertheit hinlänglich durch die Art der Fortbewegung dokumentierte,

doch blieb keine Zeit mehr, um mich weiter mit dieser fast schon philosophischen Misere auseinanderzusetzen, weil mich das Fräulein Gretchen kurzum wie eine nicht allzuschwere und bereits etwas vergilbte Einkaufstasche um ihren vom Serviergehoppse gestählten Unterarm ge- und eingehängt hatte, sie zog mich unversehens wie ein zielstrebiger Raubfisch vulgo Wolf auf direktestem Wege zur katholischen Pfarrkirche Maria am Berge und seinem hinlänglich bekannten Beinhaus, welches zu meinem Erstaunen, von keinerlei Menschenmassen bestürmt, förmlich auf uns zu warten schien, in trauter Zweisamkeit traten wir nach der Entrichtung eines unwesentlichen Obolus in das der sommerlichen Hitze trotzende Gemäuer, zwei durchwegs beherzt Lebende, fortan ein Weilchen vor den blanken Augenhöhlen der ruhenden Toten schaulaufend, auf und ab die bunt bemalten Schädelreihen musternd, dort das Eichenlaub als Zeichen des Ruhmes, hier der Lorbeer als Zeugnis des Sieges, ein wenig Efeu noch als Symbol des Lebens und natürlich die obligaten Rosenblüten, oppulent aufgemalte Pflanzengärten zur Veranschaulichung einer ewig währenden und über den Tod sich erhebenden und bestehenden Liebe, womit die auf leisen Pfoten sich anschleichende Vorstellung, den eigenen Kopf auf die eingelagerten, säuberlich in einer Formation dämmernden Schädel abzulegen, nahezu ein Gebot der Stunde darzustellen schien.

(Textstudie zu einem neuen Romanprojekt, das aus nur einem Satz bestehen soll)

Michael Stavarič wurde 1972 in Brno (Tschechoslowakei) geboren. Er lebt als freier Schriftsteller, Übersetzer und Dozent in Wien. Studierte an der Universität Wien Bohemistik und Publizistik/Kommunikationswissenschaften. Über 10 Jahre lang tätig an der Sportuniversität Wien – als Lehrbeauftragter fürs Inline-Skating. Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, zuletzt: Adelbert-Chamisso-Preis, Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. Lehraufträge zuletzt: Stefan Zweig Poetikdozentur an der Universität Salzburg, Literaturseminar an der Universität Bamberg.

Rezension zu «Fremdes Licht» auf literaturblatt.ch

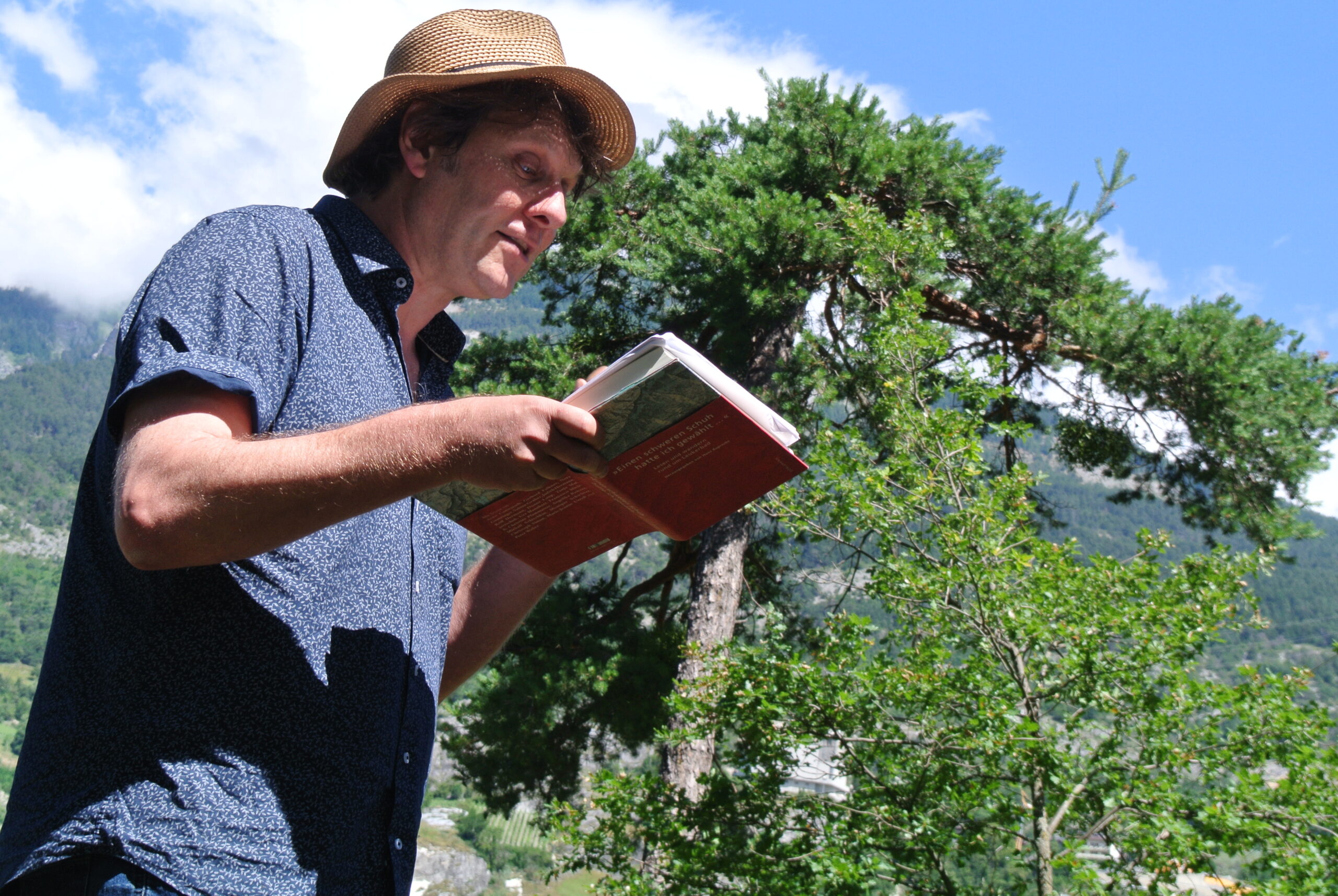

Beitragsbild © Yves Noir

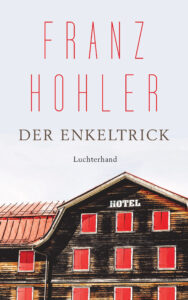

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.

Gastbeitrag von Cornelia Mechler

Gastbeitrag von Cornelia Mechler

grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.

grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.

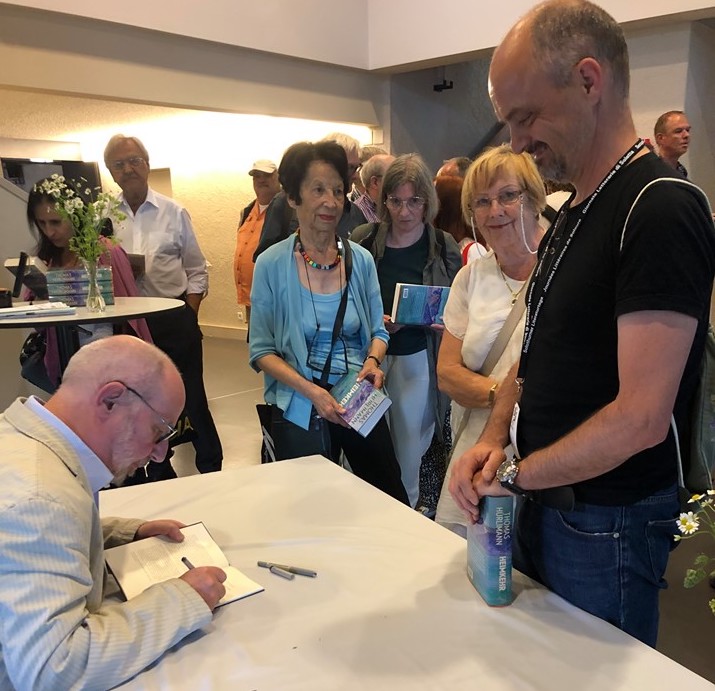

Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!

Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!