In der Liebe liegt nicht unbedingt die Rettung, aber mit Sicherheit Leidenschaft. Will liebt Phoebe. Sie lernen sich auf einem us-amerikanischen Campus kennen. Sie aus gutem Haus, er ein mittelloser Stipendiat. Aber Phoebe entgleitet ihm in den Bann einer Sekte, einer kleinen radikalen Gruppe, die auch vor Extremismus und Gewalt nicht zurückschreckt.

Dass dieser Roman in den Staaten zu einem Bestseller geworden ist, erstaunt nicht. Die junge Autorin sticht mit ihrem Buch in eine stetig wachsende Eiterbeule, die sich in einer immer radikaler werdenden Gesellschaft in den verschiedensten Färbungen ausbreiten kann. Meinungen werden zu Wahrheiten erklärt, das Fremde zur Bedrohung, Toleranz zu Schwäche und Gewalt zur Selbstverteidigung. Nicht das Radikalisierung ein us-amerikanisches Phänomen wäre, aber wenn gesellschaftliche Veränderungen in den USA zum Modell dessen werden, worauf sich Europa vorzubereiten hat, dann lohnt sich die Lektüre eines Buches wie «Die Brandstifter» erst recht.

Schon das erste kurze Kapitel, in dem aus der Sicht von Will erzählt wird, lässt keinen Zweifel daran, dass eine Katastrophe geschehen ist, eine Explosion. Am einen Ort steigt Rauch aus, Menschen sterben und wahrscheinlich sitzen auf einem Dach in Sichtweite andere und lassen Weingläser klirren, stossen an auf das, was Bomben ins Rollen bringen sollen. «Die Brandstifter» ist ein Erklärungsversuch eines mehrfach Zurückgelassenen, eines Mannes, der zu verstehen versucht, aber nicht kann, der die Zündschnur hat brennen sehen, aber nicht in der Lage war, die Lunte zu löschen.

Will lernt Phoebe an der prestigeträchtigen Edwards University kennen. Er schaffte es nur mit einem Stipendium an diese Uni und muss seinen Lebensunterhalt mit Jobs finanzieren, mal im Service eines Gourmettempels, mal als Assistent an der  Uni selbst. Will ist zurückhaltend, schickt einen Teil seines Verdienstes an seine alleinstehende Mutter und tut sich auch sonst schwer, in das Studentenleben neben Vorlesungen und Studium zu tauchen. Bis er Phoebe kennenlernt, einen Stern aus einer anderen Welt, eine junge Frau, der alles viel leichter zu fallen scheint. Was ganz zaghaft beginnt, wird für Will zu einer Obsession, denn je mehr Nähe er zu Phoebe gewinnt, desto mehr scheint sie sich ihm zu entziehen. Je besser er sie kennenlernt, desto durchscheinender und dünnwandiger wird das Konstrukt, worauf das Leben der jungen Studentin gebaut ist. Will erfährt von einer zerrissenen Familie, einem Vater auf Tauchstation und einer Mutter, die an der Seite ihrer Tochter bei einem Autounfall sterben musste. Er spürt, wie viel Schuldgefühle Phoebe mit sich herumträgt, wie sehr sie sich für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt. Nicht nur, weil sie sich weigerte, ihrer Mutter das Fahren zu überlassen, sondern weil Phoebe nicht jenes Leben leben wollte, das die Mutter vor Augen hatte.

Uni selbst. Will ist zurückhaltend, schickt einen Teil seines Verdienstes an seine alleinstehende Mutter und tut sich auch sonst schwer, in das Studentenleben neben Vorlesungen und Studium zu tauchen. Bis er Phoebe kennenlernt, einen Stern aus einer anderen Welt, eine junge Frau, der alles viel leichter zu fallen scheint. Was ganz zaghaft beginnt, wird für Will zu einer Obsession, denn je mehr Nähe er zu Phoebe gewinnt, desto mehr scheint sie sich ihm zu entziehen. Je besser er sie kennenlernt, desto durchscheinender und dünnwandiger wird das Konstrukt, worauf das Leben der jungen Studentin gebaut ist. Will erfährt von einer zerrissenen Familie, einem Vater auf Tauchstation und einer Mutter, die an der Seite ihrer Tochter bei einem Autounfall sterben musste. Er spürt, wie viel Schuldgefühle Phoebe mit sich herumträgt, wie sehr sie sich für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt. Nicht nur, weil sie sich weigerte, ihrer Mutter das Fahren zu überlassen, sondern weil Phoebe nicht jenes Leben leben wollte, das die Mutter vor Augen hatte.

Das alleine wäre Stoff genug für einen Roman. Aber R.O. Kwon will mehr. Phoebe lernt in dieser Phase grösster Verunsicherung, eine Verunsicherung, die durch die bedingungslose Liebe Wills nicht leichter geworden ist, den schon etwas älteren John Leal kennen, einen Mann mit Charisma und Mission. Ein Mann, der allerhand vorgibt; er habe einst Priester werden wollen, habe Nordkoreanern von China aus zur Flucht verholfen, sei gefangen genommen worden, hätte in Lebensgefahr fliehen können. John Leal sammelt eine kleine Gruppe Suchender um sich, die sich mehr und mehr von der Mitwelt abkoppeln, bis zur Selbstkasteiung geisseln und in einer kleinen Hütte im Nirgendwo Anlauf nehmen für diese eine finale Aktion, die das Übel mit einem lauten Knall ausbrennen soll.

Will muss zusehen. «Die Brandstifter» ist die Geschichte eines Zurückgelassenen, von einem, der die drohende Katastrophe sieht, aber unfähig ist, ihr entgegenzuschreiten, auf die brennende Lunte zu stehen. Eines jungen Mannes, der die Liebe gewinnt und gleichzeitig verliert, der mit jeder Umarmung den Kontakt mehr und mehr verliert, bis er nicht einmal mehr sicher ist, ob es Phoebe überhaupt noch gibt. Ein wichtiges Buch, ehrlich geschrieben, ohne amerikanischen Pathos, aber mit ergreifender Unmittelbarkeit.

R.O. Kwon wurde in Seoul geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie schreibt für verschiedene amerikanische Tageszeitungen und Magazine. Ihr Debütroman »Die Brandstifter« avancierte 2018 in den USA zu einem Bestseller und galt vielen Kritikern als eines der besten Bücher des Jahres. Er wurde u.a. für den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize nominiert. R.O. Kwon lebt in San Francisco.

R.O. Kwon wurde in Seoul geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie schreibt für verschiedene amerikanische Tageszeitungen und Magazine. Ihr Debütroman »Die Brandstifter« avancierte 2018 in den USA zu einem Bestseller und galt vielen Kritikern als eines der besten Bücher des Jahres. Er wurde u.a. für den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize nominiert. R.O. Kwon lebt in San Francisco.

Die Übersetzerin Anke Burger studierte Amerikanistik, Germanistik und Publizistik in Heidelberg, an der Freien Universität Berlin und der University of Texas in Austin. Sie schloss ihr Studium 1994 mit einem M. A. ab und siedelte dann nach San Francisco über, wo sie über sieben Jahre lang zu Hause war. 2003 wurde sie mit dem Wieland-Übersetzerpreis ausgezeichnet.

R.O. Kwon liest am 18. September in Zürich!

Beitragsbild © Smeeta Mahanti

Jochen Veit rüttelt mit seinem Roman „Mein Bruder, mein Herz“ an den Urängsten eines jeden; dass Eltern spurlos verschwinden, dass Eltern ihre Kinder willentlich zurücklassen, über die Unmöglichkeit Familienbande, Bruderschaft zu kappen. Was in der Kindheit wächst und durch Schicksal gehärtet wird, lässt sich nicht einfach vergessen, amputieren.

Jochen Veit rüttelt mit seinem Roman „Mein Bruder, mein Herz“ an den Urängsten eines jeden; dass Eltern spurlos verschwinden, dass Eltern ihre Kinder willentlich zurücklassen, über die Unmöglichkeit Familienbande, Bruderschaft zu kappen. Was in der Kindheit wächst und durch Schicksal gehärtet wird, lässt sich nicht einfach vergessen, amputieren. Glücklicherweise gab es eigentlich gar keinen Kampf mit meiner Lektorin, es war viel mehr eine sehr gründliche Detailarbeit. Das lag wohl daran, dass sie das ästhetische Programm des Romans durchblickte und dann innerhalb dieses Rahmens ihre Anmerkungen vorgenommen hat. Der Nazi-Ausruf Bennos korrespondiert mit einigen anderen Textelementen, auch wenn diese Andeutung in Bezug auf die Eltern tatsächlich nicht auserzählt wird. Man muss aber auch bedenken, wie das Wort «Nazi», gerade wenn ein Jugendlicher spricht, heute verwendet wird.

Glücklicherweise gab es eigentlich gar keinen Kampf mit meiner Lektorin, es war viel mehr eine sehr gründliche Detailarbeit. Das lag wohl daran, dass sie das ästhetische Programm des Romans durchblickte und dann innerhalb dieses Rahmens ihre Anmerkungen vorgenommen hat. Der Nazi-Ausruf Bennos korrespondiert mit einigen anderen Textelementen, auch wenn diese Andeutung in Bezug auf die Eltern tatsächlich nicht auserzählt wird. Man muss aber auch bedenken, wie das Wort «Nazi», gerade wenn ein Jugendlicher spricht, heute verwendet wird.

Kopf, ist der Text genau das: die dauernde Suche nach den Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen analog und digital, zwischen real und künstlich. Salvador, der Gamer, hat ganz offensichtlich Mühe, die verschiedenen Welten auseinander zu halten. Sind es Traumzustände, die ihn halluzinieren lassen oder spielt die Realität Katz und Maus mit einem der nicht mehr zu unterscheiden weiss? Wer ist der geheimnisvolle Absender HG neunzehn, der stets zu wissen scheint, wo Salvador ist, der ihm stets so viel digitale Brosamen vor die Füsse wirft, dass Salvador die Flinte an diesem rätselhaften Ort nicht ins Korn wirft.

Kopf, ist der Text genau das: die dauernde Suche nach den Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen analog und digital, zwischen real und künstlich. Salvador, der Gamer, hat ganz offensichtlich Mühe, die verschiedenen Welten auseinander zu halten. Sind es Traumzustände, die ihn halluzinieren lassen oder spielt die Realität Katz und Maus mit einem der nicht mehr zu unterscheiden weiss? Wer ist der geheimnisvolle Absender HG neunzehn, der stets zu wissen scheint, wo Salvador ist, der ihm stets so viel digitale Brosamen vor die Füsse wirft, dass Salvador die Flinte an diesem rätselhaften Ort nicht ins Korn wirft. Vor zwanzig Jahren haben mich die Bilder und Welten der frühen Computerspiele tatsächlich zum Spielen verleitet, ich wollte dahinterkommen, wie so etwas gemacht wird, und ich fand dieses interaktive Geschichtenerzählen so spannend, dass ich es gern beherrscht hätte. Mit ein paar Schriftstellerkollegen habe ich 2002 sogar ein Projekt für die Schweizerische Landesausstellung eingegeben, in dem die Besucher als Avatare mitspielen konnten. Eines der vielen Projekte, das dann aber nicht realisiert wurde.

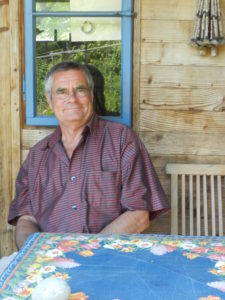

Vor zwanzig Jahren haben mich die Bilder und Welten der frühen Computerspiele tatsächlich zum Spielen verleitet, ich wollte dahinterkommen, wie so etwas gemacht wird, und ich fand dieses interaktive Geschichtenerzählen so spannend, dass ich es gern beherrscht hätte. Mit ein paar Schriftstellerkollegen habe ich 2002 sogar ein Projekt für die Schweizerische Landesausstellung eingegeben, in dem die Besucher als Avatare mitspielen konnten. Eines der vielen Projekte, das dann aber nicht realisiert wurde. Peter Höner, 1947 in Winterthur geboren, studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, war Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 ist er freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt, 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten, von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern fast ausschliesslich im Limmat Verlag erschienen.

Peter Höner, 1947 in Winterthur geboren, studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, war Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 ist er freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt, 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten, von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern fast ausschliesslich im Limmat Verlag erschienen.

«Ich weiss nicht, weshalb ich überlebt habe. Ich bin einer der letzten fünf, der diese Leute lebendig gesehen hat, und trotzdem wüsste ich nicht, wie ich ihren Familien, den Dorfbewohnern gegenüber ihren Tod schildern sollte. Ich war erst siebzehn Jahre alt.»

«Ich weiss nicht, weshalb ich überlebt habe. Ich bin einer der letzten fünf, der diese Leute lebendig gesehen hat, und trotzdem wüsste ich nicht, wie ich ihren Familien, den Dorfbewohnern gegenüber ihren Tod schildern sollte. Ich war erst siebzehn Jahre alt.»

Joe Haak ist Analyst einer Londoner Bank, die sich darauf spezialisierte, dann die grossen Gewinne zu verzeichnen, wenn alle andern in Panik ihre Aktien abstossen. Zusammen mit einem Team entwickelt er «Cassie», ein Programm, das mit Hilfe von Algorhithmen aus dem Meer von Netzinformationen Vorhersagen generiert, die die Bank stets einen Schritt voraus reagieren lassen. Ein Programm, das riesige Gewinne erzielen soll. Aber als dem jungen Mathematiker bewusst wird, welche Auswirkungen ein solcher Rechner haben kann und erste Ergebnisse ihn das Fürchten lehren, kappt er das Wenige, was ihn in jener Welt hält, fährt los bis zu dem kleinen Fischerdorf, an dem die Strasse am Meer endet.

Joe Haak ist Analyst einer Londoner Bank, die sich darauf spezialisierte, dann die grossen Gewinne zu verzeichnen, wenn alle andern in Panik ihre Aktien abstossen. Zusammen mit einem Team entwickelt er «Cassie», ein Programm, das mit Hilfe von Algorhithmen aus dem Meer von Netzinformationen Vorhersagen generiert, die die Bank stets einen Schritt voraus reagieren lassen. Ein Programm, das riesige Gewinne erzielen soll. Aber als dem jungen Mathematiker bewusst wird, welche Auswirkungen ein solcher Rechner haben kann und erste Ergebnisse ihn das Fürchten lehren, kappt er das Wenige, was ihn in jener Welt hält, fährt los bis zu dem kleinen Fischerdorf, an dem die Strasse am Meer endet.

Selbst als Nina schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt, selbst als alles an dem kleinen Wicht die Verwandtschaft verrät, selbst als Nina mit dem Kind schwermütig in ihr enges Zuhause einzieht, selbst als Max offensichtlich genug in der Schule seine Fesseln ablegt und beweist, dass er alles andere als ein Nichtsnutz und Krüppel ist, dreht sich die Welt der Grossmutter in ihren Bahnen weiter. Sie, die stets behauptet, früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen zu sein, schafft es gar, eine Tanzschule zu eröffnen, die von hoffnungsvollen Flüchtlingsfamilien, die überall Türen sehen, überrannt wird.

Selbst als Nina schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt, selbst als alles an dem kleinen Wicht die Verwandtschaft verrät, selbst als Nina mit dem Kind schwermütig in ihr enges Zuhause einzieht, selbst als Max offensichtlich genug in der Schule seine Fesseln ablegt und beweist, dass er alles andere als ein Nichtsnutz und Krüppel ist, dreht sich die Welt der Grossmutter in ihren Bahnen weiter. Sie, die stets behauptet, früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen zu sein, schafft es gar, eine Tanzschule zu eröffnen, die von hoffnungsvollen Flüchtlingsfamilien, die überall Türen sehen, überrannt wird.

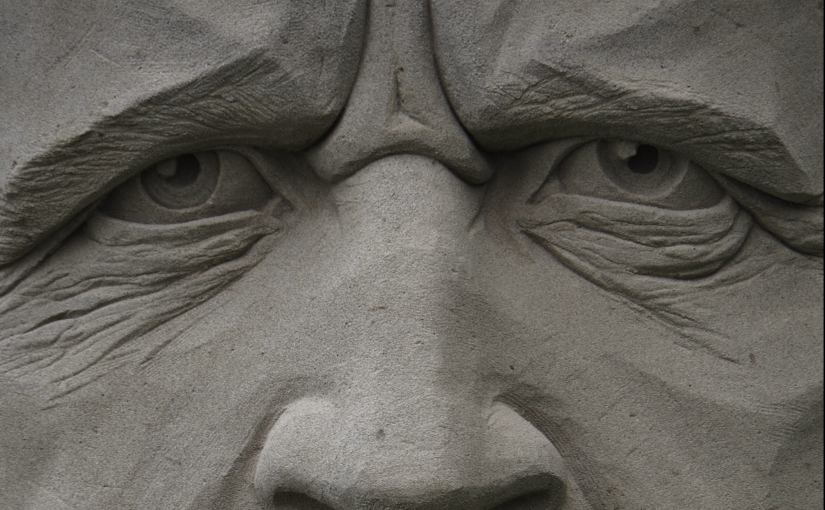

Er schildert den Apparat des Grauens, stellt Fragen und gibt Antworten. Aber so nah ihm die Fakten sind, so sehr entfernen sich die Millionen, die in diesem Apparat vernichtet wurden, die keine Chance hatten. Es blühen Blumen dort, wo damals Tausende erschossen wurden, die Nachwelt forscht mit der gleichen Akribie wie damals der Vernichtungsapparat die Ziele der Wannseekonferenz umsetzte. Angesichts seiner Studien und Forschungen über das absolute Grauen kann der fleissige Historiker in euphorische Verzückung geraten. Er wird zum Soldat seines Auftrags, fasziniert von der Perfektion der Vernichtung, der fast makellos sauberen Effizienz einer Entsorgungsmaschinerie. Im krassen Gegensatz zur Szenerie um seinen Sohn Ido, der in seinem Kindergarten gemobbt wird. Wo er als Vater auftritt, um Probleme zu erledigen. Nur mit Gewalt kommt man gegen Gewalt an.

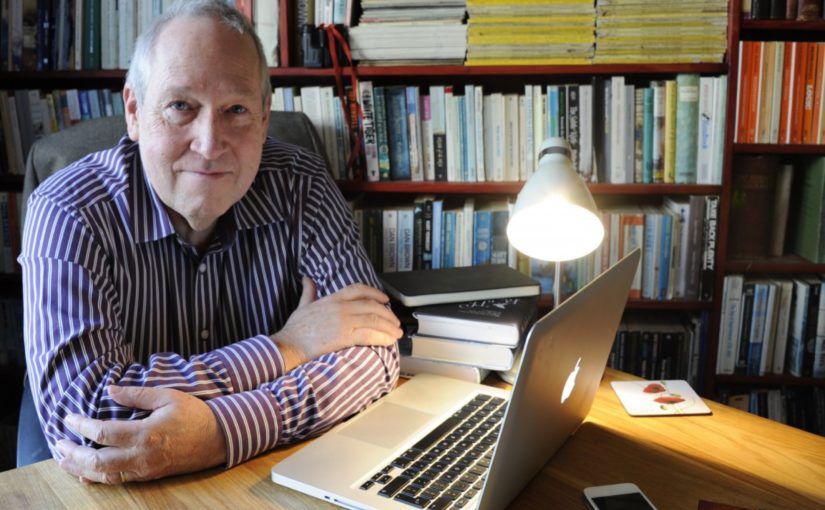

Er schildert den Apparat des Grauens, stellt Fragen und gibt Antworten. Aber so nah ihm die Fakten sind, so sehr entfernen sich die Millionen, die in diesem Apparat vernichtet wurden, die keine Chance hatten. Es blühen Blumen dort, wo damals Tausende erschossen wurden, die Nachwelt forscht mit der gleichen Akribie wie damals der Vernichtungsapparat die Ziele der Wannseekonferenz umsetzte. Angesichts seiner Studien und Forschungen über das absolute Grauen kann der fleissige Historiker in euphorische Verzückung geraten. Er wird zum Soldat seines Auftrags, fasziniert von der Perfektion der Vernichtung, der fast makellos sauberen Effizienz einer Entsorgungsmaschinerie. Im krassen Gegensatz zur Szenerie um seinen Sohn Ido, der in seinem Kindergarten gemobbt wird. Wo er als Vater auftritt, um Probleme zu erledigen. Nur mit Gewalt kommt man gegen Gewalt an. Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier in der israelischen Armee tätig war, studierte er in Jerusalem und Harvard und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig, und er veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane «Limassol» und «Alles andere als ein Kinderspiel».

Yishai Sarid wurde 1965 in Tel Aviv geboren, wo er bis heute lebt. Nachdem er als Nachrichtenoffizier in der israelischen Armee tätig war, studierte er in Jerusalem und Harvard und arbeitete später als Staatsanwalt. Heute ist er als Rechtsanwalt tätig, und er veröffentlicht Artikel in diversen Zeitungen. Bei Kein & Aber erschienen bislang seine Romane «Limassol» und «Alles andere als ein Kinderspiel».

Reihe zu bekommen. Alex ist Roadie einer Band, schafft das Equipment von einem Spielort zum andern, ist nie zuhause bei Frau und Kind, wenn man ihn braucht und hat eine andere Frau, die er ebenso liebt, wie seine eigene Frau. Toni macht sich auf den Weg zu einer Verlegerin, die ihr verspricht, aus ihren Zeichnungen ein Buch zu machen, macht sich auf den Weg, irgendwann nach Neuseeland zu fahren zu Oli, ihrem einzigen Freund, der es dort geschafft hat. Alex macht sich auf den Weg zu seiner kleinen Tochter, die nach einer Blinddarmoperation im Spital liegt, zu seiner Frau, die genau das Gegenteil von dem ist, was die andere Frau für ihn ist, auf den Weg nach Hause, das er aber schon lange verloren hat.

Reihe zu bekommen. Alex ist Roadie einer Band, schafft das Equipment von einem Spielort zum andern, ist nie zuhause bei Frau und Kind, wenn man ihn braucht und hat eine andere Frau, die er ebenso liebt, wie seine eigene Frau. Toni macht sich auf den Weg zu einer Verlegerin, die ihr verspricht, aus ihren Zeichnungen ein Buch zu machen, macht sich auf den Weg, irgendwann nach Neuseeland zu fahren zu Oli, ihrem einzigen Freund, der es dort geschafft hat. Alex macht sich auf den Weg zu seiner kleinen Tochter, die nach einer Blinddarmoperation im Spital liegt, zu seiner Frau, die genau das Gegenteil von dem ist, was die andere Frau für ihn ist, auf den Weg nach Hause, das er aber schon lange verloren hat.

1942 flüchtete der einstmals gefeierte jüdische Sänger Joseph Schmidt in die Schweiz, den Ort seiner letzten Hoffnung, weil er in Zürich einen Bekannten wusste, der ihm helfen würde. Gelandet ist er in einem Auffanglager, schwer erkrankt, entkräftet, mutlos und mit schwindender Hoffnung. Im einzigen Land in Europa, das ihm Rettung versprach, eine Rettung, die ihm hinter Pflichterfüllung und latentem Antisemitismus nicht zum Überleben die Hand reichte, die ihn sterben liess, obwohl der Schritt zur Rettung und die Menschen, die es dazu gebraucht hätte, so nah waren.

1942 flüchtete der einstmals gefeierte jüdische Sänger Joseph Schmidt in die Schweiz, den Ort seiner letzten Hoffnung, weil er in Zürich einen Bekannten wusste, der ihm helfen würde. Gelandet ist er in einem Auffanglager, schwer erkrankt, entkräftet, mutlos und mit schwindender Hoffnung. Im einzigen Land in Europa, das ihm Rettung versprach, eine Rettung, die ihm hinter Pflichterfüllung und latentem Antisemitismus nicht zum Überleben die Hand reichte, die ihn sterben liess, obwohl der Schritt zur Rettung und die Menschen, die es dazu gebraucht hätte, so nah waren. die ihm an der Seite bleiben, selber Juden sind, schaffen es nicht, gegen eidgenössische Pflichterfüllung und unverhohlenen Antisemitismus anzukämpfen. Joseph Schmidt stirbt, alleine gelassen, obwohl er nichts lieber getan hätte, als seinem Gastland seine Kraft als Gegenleistung anzubieten. Aber amtliches Misstrauen und Vorhaltungen, alle Krankheitssymptome seien blosses Simulieren, brachten den Mann schliesslich um sein Leben.

die ihm an der Seite bleiben, selber Juden sind, schaffen es nicht, gegen eidgenössische Pflichterfüllung und unverhohlenen Antisemitismus anzukämpfen. Joseph Schmidt stirbt, alleine gelassen, obwohl er nichts lieber getan hätte, als seinem Gastland seine Kraft als Gegenleistung anzubieten. Aber amtliches Misstrauen und Vorhaltungen, alle Krankheitssymptome seien blosses Simulieren, brachten den Mann schliesslich um sein Leben.

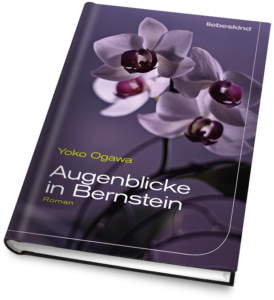

Das Phänomen des sich Entziehens, Kinder um jeden Preis vor allem schützen zu wollen, ist aber beileibe kein japanisches. Medienberichte von Eltern, die ihre Kinder unter Verschluss halten, von mehr oder weniger misshandeln oder verwahrlosenKindern gibt es zuhauf. Yoko Ogawa geht es aber weder um ein Verbrechen, noch um die verstiegene Mutterliebe einer vom Wahn Getriebenen. „Augenblicke in Bernstein“ konzentriert sich auf die Geschwister im begrenzten Kosmos eines grossen Hauses mit umschlossenem Garten. Die drei Kinder sind nicht unglücklich, arrangieren sich mit ihrem Sein, nehmen Teil an der Welt im Kleinen, lernen aus den Enzyklopädien ihres Vaters und lieben sogar ihre Mutter, von der sie glauben, sie würde sie schützen.

Das Phänomen des sich Entziehens, Kinder um jeden Preis vor allem schützen zu wollen, ist aber beileibe kein japanisches. Medienberichte von Eltern, die ihre Kinder unter Verschluss halten, von mehr oder weniger misshandeln oder verwahrlosenKindern gibt es zuhauf. Yoko Ogawa geht es aber weder um ein Verbrechen, noch um die verstiegene Mutterliebe einer vom Wahn Getriebenen. „Augenblicke in Bernstein“ konzentriert sich auf die Geschwister im begrenzten Kosmos eines grossen Hauses mit umschlossenem Garten. Die drei Kinder sind nicht unglücklich, arrangieren sich mit ihrem Sein, nehmen Teil an der Welt im Kleinen, lernen aus den Enzyklopädien ihres Vaters und lieben sogar ihre Mutter, von der sie glauben, sie würde sie schützen. Yoko Ogawa (1962) gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo.

Yoko Ogawa (1962) gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo.