Schon Andrea Scrimas literarisches Debüt „Wie viele Tage“ war eine Offenbarung. Mit ihrem zweiten Roman wünsche ich ihr das grosse Publikum. „Kreisläufe“ ist viel mehr als nacherzählte Familiengeschichte. „Kreisläufe“ ist grosse Kunst!

Eigentlich vertraut die Literatur stets auf ein „Stellen Sie sich vor“. So sehr es von den Schreibenden Imagination braucht, so sehr braucht es sie von den Lesenden. Aber alle, die lesen, wissen, dass gewisse Bücher eine ganz spezielle Resonanz erzeugen können. Manchmal sind es Themen, die einem anspringen oder abstossen und trotzdem faszinieren. Manchmal ist es die Sprache, der Sound, oder die Bilder, die aus Büchern aufsteigen. Andrea Scrima hat mit ihrem Roman „Kreisläufe“ zumindest bei mir alles erreicht, was ein Buch schaffen kann. Dieses „Stellen Sie sich vor“ war so intensiv, wirkte dermassen durch mich hindurch, dass ich am Ende meiner Lektüre etwas benommen dasass und zurückblätterte, um bei all den angestrichenen Szenen noch einmal unter die warme Decke schlüpfen zu können.

„In jeder Familie ist eine Geometrie am Werk, ein Zusammenwirken von Geheimnissen und Tabus.“

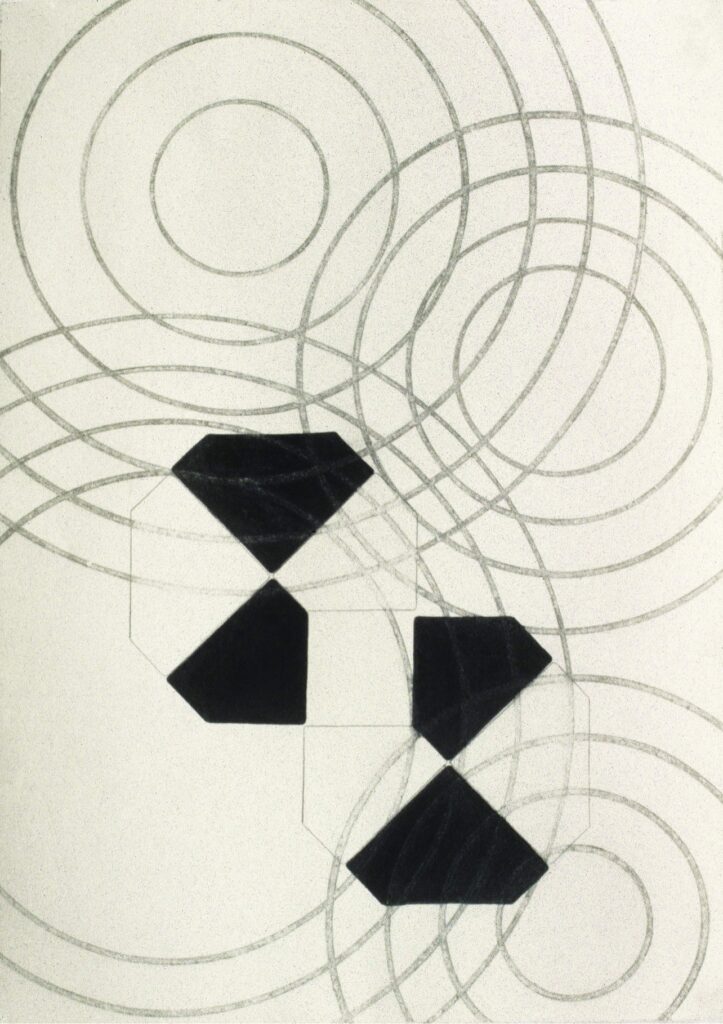

Stellen Sie sich vor; Sie sind eine junge Frau, erfüllt vom Wunsch, mit Farbe, Papier und Leinwand die Welt zu erobern. Aber um es zu tun, müssen sie zuallererst fliehen. Fliehen aus dem klebrigen Geflecht einer Familie, die sich mit seinen Tentakeln in alles einmischt und ihnen die Luft aus dem eigenen Körper presst. Stellen sie sich vor, sie fliehen über den Ozean nach Deutschland, in ein fremdes Land, eine fremde Stadt, die in den Wirren der „Wiedervereinigung“ implodiert. Andrea Scrima, selbst Malerin, beschreibt den Kampf um Emanzipation, um Ablösung auf der einen und den Prozess vielfacher Annäherungen auf der anderen Seite. Vielleicht beschreibt der Titel „Kreisläufe“ genau diese Bewegung; weg und hin! Aber wäre „Kreisläufe“ nur die Geschichte einer Findung, dann würde man dem Roman in keiner Weise gerecht werden.

„Kunst handelt von Wahrnehmung … es geht nicht nur darum, Dinge herzustellen, sondern auch darum, sie zu sehen.“

Felice, noch nicht einmal achtzehn, haut ab aus der Enge ihrer Familie, aus den biederen Vororten New Yorks über das grosse Wasser bis nach Berlin, in eine Stadt, in der es in den 80ern langsam zu kochen beginnt. Sie flieht aus einem Haus, in das sich Depression hineinäzte, weg von einem Vater, der verstummte, weg von einer Mutter, deren Boshaftigkeit alles beherrscht, weg von einer Familie, die ihr die Luft nahm. In Berlin kommt sie mit nichts an, findet irgendwann eine Bleibe, einen Raum, in dem sie Platz findet, um zu malen. Sie geht durch die getrennte Stadt auf der Suche nach all dem, was sie sich nicht kaufen kann, was sie zum Überleben braucht. Sie lernt Micha kennen, einen, der sich aus dem geschlossenen Berlin auf der anderen Seite der Mauer absetzen konnte. Auch einen, der fliehen musste. Den man drüben einsperrte, weil er nicht dem Bild des Musterstaates entsprach. Dem man weh tat, der es aber nicht schafft, über all die Verletzungen zu sprechen, die im das freie Atmen nehmen.

„Vielleicht genügt es nicht, jemanden zu lieben.“

Irgendwann, Felice feiert ihre ersten Erfolge als Künstlerin, sollen ihre Bilder auch in einer New Yorker Galerie ausgestellt werden. Felice fliegt nach Jahren zurück, konfrontiert sich, ermuntert von Micha, mit dem Trauma einer mehr als schwierigen Mutterbeziehung, mit einer Frau, die eine ganze Familie mit ihrer Unberechenbarkeit, ihren Ausbrüchen und der Art, die Welt nach ihrer Fasson zu drehen, in einen Zustand der permanenten Angst bringt. Kaum zurück kämpft sie wieder und spürt in diesem Kampf, dass ihr nicht nur droht, eine Familie zu verlieren, sondern sich selbst.

„Meine Familie hatte mich aus der Bahn geworfen … und die Kunst war der Versuch, wieder eine Ordnung herzustellen.“

„Kreisläufe“ ist als grosse Rückblende geschrieben. Der erste Teil der Mutter, der zweite Teil dem Vater zugewandt. Vom Vater ist nicht viel geblieben, ausser einer ganzen Reihe Kalenderbücher, die der Vater als Tagebücher nutzte und in krakeliger Schrift rapportierte, was ihm wichtig erschien. Nach dem Tod ihres Vaters gelingt es Felice, diese Bücher dem Vergessen zu entreissen. Sie liest sie über Jahre, hält sich fest an dem Wenigen, das von ihrem Vater geblieben ist, einem Vater, der sich neben seiner Mutter im Obergeschoss und seiner Frau im Erdgeschoss immer mehr in sich zurückzog und verstummte.

„Mein ganzes Leben bin ich weggerannt, mein ganzes Leben habe ich versucht, wieder nach Hause zu finden.“

Was mich an „Kreisläufe“ bewegt, ist aber nicht nur die Emanzipationsgeschichte einer Frau, das Familiendrama, das Gift, das Beziehungen vernichtet, sondern die Art und Weise, wie Andrea Scrima ihrem Stoff begegnet und wie sie schreibt und malt zugleich. Hier schreibt jemand polyphon, legt Bilder übereinander, trägt Schicht für Schicht ab, lässt Ränder ausfliessen, malt mit grossem Pinsel, um den Rissen in der Farbe nachzugehen. Man spürt, dass die Autorin malt. Der Autorin geht es nicht um Offenlegung, Ausbreitung. „Kreisläufe“ ist ein Bilderzyklus, der sehend macht!

Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt. Ihre Arbeiten waren in internationalen Ausstellungen zu sehen. Sie schreibt Essays für Times Literary Supplement, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Schreibheft, Music & Literature, The American Scholar, LitHub und The Brooklyn Rail.

Christian von der Goltz ist Jazzpianist, Komponist (Sophie Said, Complicated Stories (With No End), Dreaming, Paradise), Leiter des cvdg projekts, Übersetzer und Schriftsteller. Sein Essay «Halted Time» erschien in StatORec und in der Anthologie «Writing the Virus» (Outpost 19 Books, Nov. 2020). Ein Auszug aus seinem neuen Roman «Das Norwegische Mädchen» erscheint demnächst bei manuskripte.

Rezension von «Wie viele Tage» auf literaturblatt.ch

Webseite der Bildenden Künstlerin und Schriftstellerin

Interview (englisch) mit Andrea Scrima

Beitragsbild © Johannes Rühl

Das war eine Mischung aus verschiedenen Inspirationen – oder Aromen, wie man im Fall der Soleier wohl sagen müsste. Zunächst wollte ich nach zwei historischen Romanen in der Gegenwart ankommen und dabei einen anderen, etwas groteskeren Tonfall finden. Dann beobachtete ich bei längeren Aufenthalten in Berlin das absurde Tempo, mit dem dort Moden und Trends wechseln – auch in der Gastronomie, deren Entwicklungen ich als neugieriger Dilettant verfolge. Und schliesslich fand ich das Thema gewissermassen vor der Haustür: Ich lebe in Dessau, die nächsten Braunkohle-Gruben und Baggerseen sind nicht weit entfernt, als Kind waren die vier Schornsteine des Kraftwerks Vockerode eine unübersehbare Landmarke für mich. Also ist „EI_LAND“ in gewisser Weise auch ein Heimatroman – ein Genre, das in der deutschsprachigen Gegenwarts-Literatur ja fröhliche Urständ feiert und dabei eine tiefe Sehnsucht nach Herkunft bedient. Dass ich die Geschichte dann in die Lausitz verlegt habe, liegt einerseits an der fortwährenden Präsenz des Tagebaus in dieser Landschaft und andererseits an meiner Liebe zur sorbischen Kultur, die trotz unmittelbarer Nähe so fern wirkt.

Das war eine Mischung aus verschiedenen Inspirationen – oder Aromen, wie man im Fall der Soleier wohl sagen müsste. Zunächst wollte ich nach zwei historischen Romanen in der Gegenwart ankommen und dabei einen anderen, etwas groteskeren Tonfall finden. Dann beobachtete ich bei längeren Aufenthalten in Berlin das absurde Tempo, mit dem dort Moden und Trends wechseln – auch in der Gastronomie, deren Entwicklungen ich als neugieriger Dilettant verfolge. Und schliesslich fand ich das Thema gewissermassen vor der Haustür: Ich lebe in Dessau, die nächsten Braunkohle-Gruben und Baggerseen sind nicht weit entfernt, als Kind waren die vier Schornsteine des Kraftwerks Vockerode eine unübersehbare Landmarke für mich. Also ist „EI_LAND“ in gewisser Weise auch ein Heimatroman – ein Genre, das in der deutschsprachigen Gegenwarts-Literatur ja fröhliche Urständ feiert und dabei eine tiefe Sehnsucht nach Herkunft bedient. Dass ich die Geschichte dann in die Lausitz verlegt habe, liegt einerseits an der fortwährenden Präsenz des Tagebaus in dieser Landschaft und andererseits an meiner Liebe zur sorbischen Kultur, die trotz unmittelbarer Nähe so fern wirkt.

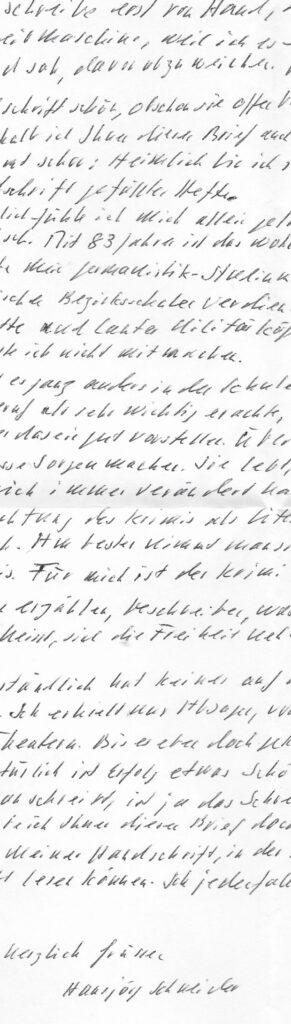

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?

Ich schreibe Ihnen meine Fragen von Hand auf Papier. Sie schreiben noch immer in Hefte ebenfalls von Hand und tippen es anschliessend in eine mechanische Schreibmaschine. Schwingt da der Wunsch des Haptikers mit, „Spuren“ zu hinterlassen?