Die Sonne stand bereits tief und hatte dennoch kaum etwas von ihrer wärmenden Kraft eingebüßt, als Michael sich mit der Gießkanne dem Rosenstock in seinem Garten näherte. Er musste sich die ausgestreckte Hand schützend über die Augen halten, um sehen zu können, ob die Blattläuse auf die Rosenblätter zurückgekehrt waren. Mit einem zufriedenen Brummen senkte er den Ausgusshals der Kanne nahe beim Stamm des Stocks zu Boden und wollte gerade zu gießen beginnen, als er eine Bewegung bemerkte. Eine Feldmaus am Rand des Beets hatte ihn bemerkt und versuchte, das Weite zu suchen. Es gelang ihr aber nicht, weil die Hinterbeine ihr offenbar den Dienst versagten. Nur das rechte bewegte sich ein wenig nach außen, das andere hing schlaff an der Seite. Ihre Vorderbeinchen vollführten dabei schwach rudernde Bewegungen, die nicht ausreichten, um ihren Körper aus seinem Sichtfeld zu robben. Er stellte die Gießkanne auf den Boden und ging neben der Maus in die Hocke. Seine Kniegelenke knackten laut, er biss kurz auf die Zähne, beugte sich über das Tier, das auf seine Annäherung reagierte, indem es noch panischer versuchte, von der Stelle zu kommen. Das bewegliche Hinterbeinchen fuhr vor und zurück, aber da es keine Unterstützung von der anderen Seite bekam, vollführte das Tier nur eine kleine Kreisbewegung, das kranke, schlaffe Bein über den Boden schleifend wie einen fremden Gegenstand, der zwar am Rumpf befestigt war, aber keine Funktion mehr hatte.

Er beugte sich so weit hinab, wie es sein bereits schmerzender Rücken zuließ, und inspizierte die Maus genauer. Ihre weit geöffneten schwarzen Knopfaugen glänzten in der Sonne. Auf dem hinteren Teil ihres Rückens war eine schmale Vertiefung erkennbar, eine kleine Kerbe im Fell, das aber nirgends blutgetränkt war. Er blickte in den wolkenlosen blauen Himmel. Vielleicht war die Maus einem von Krähen attackierten Raubvogel aus dem Schnabel gefallen und hatte sich beim Sturz in seinen Garten das Rückgrat gebrochen. Wie auch immer, das Tier war verloren, es war nur eine Frage der Zeit, bis es zur wehrlosen Beute einer Katze oder einer Krähe werden würde. Er stand auf, einen plötzlichen Schwindel niederkämpfend. Dann holte er eine kleine Gartenschaufel aus dem Geräteschuppen und ging zurück zum Rosenstock. Die Maus lag immer noch am gleichen Fleck. Als er sich ihr mit der Schaufel näherte, versuchte sie wieder vergeblich, ihr Gewicht von der Stelle zu robben, doch die Bewegungen ihres Beinchens wurden bereits schwächer, nicht einmal mehr einen halben Kreis brachte sie zustande.

Mit einem Stock schob er das Tier vorsichtig auf die Schaufel und legte es dann in den Schatten des Rosenstocks, um ihm bei seinem Kampf gegen Schwäche und Schmerz wenigstens die Hitze zu ersparen. Noch einmal regten sich die Fluchtinstinkte in der Maus, sie zuckte bei der Berührung mit dem Stock zusammen und wand sich. Der Sonne entkommen, legte sie schließlich den Kopf auf den Boden und blieb flach atmend liegen.

Immer noch konnte er den Blick nicht von dem angeschlagenen Tier abwenden, das sich jetzt wieder zu bewegen begann. Langsam zog es das noch bewegliche Hinterbeinchen an und schob es wieder zurück, wie bei einer Schwimmbewegung, wobei sich der Körper abwechselnd leicht durchstreckte und wieder zusammenzog. Der Atem ging flach und stoßweise. Er deutete das als krampfhaftes Aufbäumen, womöglich gegen starke Schmerzen. Plötzlich empfand er den drängenden Wunsch, das Tier von seiner Pein zu erlösen. Es war ohnehin aussichtslos. Er sah sich auf dem Boden um und erblickte einen faustgroßen Stein am Rand des Rosenbeets. Zögernd hob er ihn auf und wog ihn in der Hand. Ein kurzer, gezielter Schlag könnte dem allem ein Ende bereiten.

Langsam hob er den Stein in die Höhe und verharrte damit über der Maus, deren Bewegungen allmählich schwächer wurden. Das Beinchen streckte sich nur noch wenige Millimeter weit, die Körperdehnung, mit der das Tier offenbar mit letzter Kraft nach Atem rang, wurde mit jedem Zug kürzer. Schließlich streckte die Maus ihr Beinchen noch einmal langsam zu voller Länge aus, es wirkte, als würde sich ein Krampf lösen. Ein letzter, matter Atemzug, und der Glanz wich aus den Knopfaugen.

Ein eigentümliches Gefühl beschlich ihn, eine Mischung aus Ernst, Traurigkeit und Erleichterung. Er war Zeuge eines Sterbens geworden, und selbst hier, bei dieser winzigen, unbedeutenden Kreatur hatte es etwas Ergreifendes, dieses verzweifelte Aufbäumen gegen das Unvermeidliche, dieser unbedingte Lebenswille bis zum letzten Atemzug. Etwas war verschwunden aus dieser leblosen Fellhülle, etwas Fühlendes, Pulsierendes, Unfassbares.

Er stand da, den Stein immer noch in der Hand, und vor seinem inneren Auge entstand ein Bild aus längst vergangenen Zeiten: ein Junge, der, wie er selbst jetzt, einen Stein in der Hand hielt, und auch dieser Stein war dazu bestimmt gewesen, einem Tier ein vorzeitiges Ende zu bereiten.

Er war elf, vielleicht zwölf Jahre alt, und er hatte am Vortag eine Einladung zu einem ganz besonderen Ereignis bekommen. Charly, ein Junge aus seinem Heimatdorf, hatte ihn zum Grillen von selbst gefangenen Jungtauben eingeladen. Eine Köstlichkeit, meinte Charly, das Fleisch sei unglaublich zart. Charly war zwei Jahre älter als er und genoss allgemeine Bewunderung im Dorf. Er hatte ein Luftgewehr mit Zielfernrohr und ein Moped, das er ohne Nummernschild und ohne den erforderlichen Führerschein fuhr. Es gab keinen Baum, den er nicht bis in die äußerste Krone erklommen hatte, keine Mutprobe, die ihm zu heikel gewesen wäre. Wenn Charly einen zu etwas einlud, dann ging man hin, es war eine Auszeichnung.

Als Michael sich auf den Weg machte, traf er unterwegs auf Norbert, einen großen, dicklichen Jungen aus der Nachbarschaft, den alle Lutschi nannten, weil er einmal beim heimlichen Daumenlutschen ertappt worden war. Es stellte sich heraus, dass er ebenfalls zum Taubengrillen eingeladen war, was Michael eine leise Enttäuschung bereitete, weil es den Prestigegewinn der Ladung schmälerte. Als sie bei dem Haus ankamen, in dem Charly allein mit seinem Vater, einem wortkargen und meist missgelaunten Mann, wohnte, stellten sie fest, dass sie die einzigen geladenen Jungen waren. Das verschaffte Michael zwar ein Gefühl von Exklusivität, die allerdings von dem Umstand beeinträchtigt wurde, dass er sie ausgerechnet mit Lutschi teilen musste.

Als Charly ihnen die Tür öffnete, trug er Gummistiefel und einen blauen Arbeitsanzug, der ihm einige Nummern zu groß war und wahrscheinlich seinem Vater gehörte. Eine Kappe mit breitem Schirm beschattete seine Augen und verlieh seinem Blick etwas Düsteres. Er hatte den Grill und die Kohle schon auf der Terrasse vorbereitet, jetzt fehlte nur noch das Fleisch. Ohne viel Worte zu verlieren, ging er mit den beiden Jungen in den Garten hinter dem Haus und schob die Zweige eines im dichten Laub stehenden Fliederstrauchs auseinander. Ein Nest kam zum Vorschein, darin befanden sich vier kleine, weiße Tauben, die den Kopf reckten, als das überraschende Licht auf sie fiel. Geschickt nahm Charly eine Taube aus dem Nest und hielt sie Lutschi hin. Der wich einen Schritt zurück und legte die Hände auf den Bauch.

„Die beißt nicht!“, sagte Charly und hielt ihm die Taube erneut entgegen.

Lutschi streckte zaghaft die Arme aus und ließ sich den Vogel in die geöffneten Hände setzen. Er verzog vor Unbehagen den Mund, als er das Tier umfasste und sanft gegen seinen Bauch drückte. Charly nahm eine weitere Taube aus dem Nest und hielt sie Michael entgegen. Der ließ sich seinen inneren Widerstand nicht anmerken und nahm, ohne zu zögern, den Vogel in beide Hände, als wäre ihm diese Handhabung völlig vertraut. Dabei hatte er noch nie Gefieder in seinen Händen gespürt. Das Tier fühlte sich warm und weich an und rührte sich nicht. In den Handinnenflächen fühlte er ganz leicht den Atem und den schnellen Herzschlag des Vogels. Schließlich nahm Charly selbst eine Taube heraus, die vierte bleib regungslos im Nest zurück.

Einen Moment standen sich die drei Jungen gegenüber, jeder einen identisch aussehenden Vogel in Händen.

„Und jetzt?“, fragte Lutschi.

„Jetzt müssen wir sie nur noch killen“, sagte Charly und blickte mit provokanter Ruhe aus dem Mützenschatten von einem zum anderen.

„Was, wie denn?“ Lutschis Stimme war in eine hohe Lage gerutscht.

„Indem du ihnen den Kopf abreißt, einfach so:“

Charly löste eine Hand von der Taube und klemmte das Köpfchen am Halsansatz zwischen die Innenseiten des gekrümmten Zeige- und Mittelfingers. Dann riss er ruckartig die Hand von dem Tier weg. Lutschi schnappte hörbar nach Luft und kniff die Augen zusammen. Doch Charly hatte rechtzeitig die Finger von dem Kopf des Vogels gelöst, er war unversehrt.

„Nichts dabei“, sagte er, die Hand immer noch in der Luft. „Ist wie Kirschenpflücken.“

Eine angespannte Ruhe breitete sich unter den Jungen aus. Lutschi starrte auf die Taube, die ruhig in seinen Händen saß. Michael versuchte, etwas in Charlys Blick zu erkennen, der erwartungsvoll in seine Richtung schaute. Aber er konnte seine Augen nicht sehen, sie lagen im Schatten des Mützenschirms. Er betrachtete die Taube in seinen Händen und spürte die Wärme ihres Körpers. Ihr Kopf war winzig, der Hals kaum sichtbar, er würde wenig Widerstand leisten. Ein kurzer Moment, kaum Kraft, nicht einmal ein echter Ruck wären nötig, um Charlys volle Anerkennung zu gewinnen. Doch während er eine Hand vom Flügel des Tieres löste, um sie dem Kopf zu nähern, spürte er einen starken inneren Widerstand. Die Stille wurde vom Gackern eines Huhns im Stall neben dem Garten durchbrochen, ein hohes, durchdringendes Geräusch, das in diesem sich dehnenden Moment eine Erinnerung auslöste. Als Michael vor einigen Tagen vom Spielen nach Hause gekommen war, trat gerade sein Vater aus dem Geräteschuppen und ging in Richtung des Hühnerstalls. Er trug eine mit rotbraunen Flecken gesprenkelte Schürze über seiner Arbeitskleidung und hielt ein Beil in der Hand. Seine aufgekrempelten Ärmel legten sehnige Unterarme frei, auf denen die Adern bläulich hervortraten. In der freien Hand hielt er eine brennende Zigarette.

„Was machst du?“, fragte Michael.

„Wonach sieht’s denn aus?“

„Und, wen nimmst du? Die Emma?“

„Die ist noch nicht fett genug. Fritz ist dran.“

„Der Hahn? Dann kriegen wir keine Küken mehr.“

„Mama will die Hühner abschaffen. Sie sagt, die kriegen wir billig und sauber verpackt im Supermarkt.“

Der Vater öffnete eine mit Maschendraht bespannte Tür und verschwand im Hühnerstall. Lautes Gegacker ertönte, gefolgt von Geflatter und Flügelschlag. Nach einer Minute kam der Vater zurück und hielt den Hahn umklammert, mit der einen Hand presste er den rotbraun gefiederten Körper fest gegen seinen Bauch, die andere hatte er an den unteren Halsansatz des Tieres gelegt. Das Beil steckte mit dem Griff nach unten im hinteren Hosenbund. Der Vogel zuckte mit dem Kopf hin und her und versetzte seinen roten Kehllappen in eine pendelnde Bewegung. Der Vater ging zu einem Holzblock am Rand des Hofes, dessen Oberfläche von getrocknetem Blut gefärbt war. Michael sah ihm dabei zu, wie er den Hahn auf den Block legte und am Halsansatz auf das Holz drückte. Mit der anderen Hand tastete er zum Beil im Hosenbund. Er hatte ein Auge zugekniffen, um es vor dem Rauch der Zigarette in seinem Mundwinkel zu schützen.

„Tut es weh?“, fragte Michael.

„Was?“

„Wenn man ihn abhackt.“

Der Vater sah kurz von dem Hahn auf und sagte:

„Ah.“

Es war ein kurzer, kehliger Laut der Verneinung, ein Minimalton, für den man so gut wie keinen Atem benötigte. Michael hätte seinen Vater gern mehr gefragt, etwa ob die Geschichten stimmten, dass Hühner manchmal noch einige Meter ohne Kopf weiterlaufen können. Aber das „Ah“ des Vaters ließ ihn verstummen.

Plötzlich hörten sie die Stimme seiner Mutter aus der Richtung des Hauses.

„Mickey, komm ins Haus!“

Ihre Stimme hatte einen schrillen Unterton, die seinen Vater in seinem Tun innehalten ließ.

„Gleich, Mama!“

„Sofort!“

„Geh schon“, sagte sein Vater, „sonst flippt sie wieder aus. Wenn sie auf Kur ist, bring ich dir bei, wie man’s macht.“

Unwillig riss sich Michael von der Szene los, drehte seinem Vater den Rücken zu und folgte dem Ruf seiner Mutter. Während er auf das Haus zuging, lauschte er, aber es blieb völlig ruhig hinter ihm, bis er den Eingang erreicht hatte. Seine Mutter stand in der Tür, sie hatte eine steile Falte zwischen den Augen und schob ihn an der Schulter ins Haus. Als sie im Flur standen, war die Falte verschwunden und ihr Blick hatte etwas Flehentliches bekommen.

„Warum abreißen?“, fragte Michael, seine Hand hatte fast den Kopf der Taube erreicht.

„Was?“, fragte Charly und zog sich die Mütze tiefer in die Stirn.

„Wieso muss man den Kopf abreißen?“

„Willst du ihn lieber abbeißen?“

„Hast du kein Beil?“

„Wie wär’s hiermit?“, fragte Lutschi und stieß mit der Fußspitze gegen einen großen flachen Stein. Er hielt seine Taube mit leicht ausgestreckten Armen ein Stück weit von seinem Körper entfernt.

„Na, dann mach mal!“, sagte Charly. Michael sah, dass sein Mund sich zu einem spöttischen Grinsen verzog.

Lutschi stand eine Weile unschlüssig da und blickte von einem zum anderen. Dann kniete er nieder, setzte den immer noch reglosen Vogel ins Gras und drückte ihn am Rückengefieder zu Boden. Mit der anderen Hand nahm er den Stein auf, hielt ihn in die Sonne und betrachtete ihn von allen Seiten, als wollte er ihn auf seine Waffentauglichkeit prüfen.

Michael schreckte aus seinen Gedanken auf und blickte auf die tote Maus im Schatten der Hecke. Der Stein lag immer noch in seiner Hand, er wog ihn wippend, bevor er ihn zu Boden fallen ließ. Er versuchte sich zu entsinnen, wie die Geschichte mit den jungen Wildtauben ausgegangen war. Aber es gelang ihm nicht. Er hatte keine Erinnerung mehr daran, ob Lutschi wirklich ernst gemacht hatte mit seinem Stein. So sehr er sich auch konzentrierte, ihm fiel weder ein, was aus der Taube in seiner Hand geworden, noch ob es je zu dem Grillen gekommen war. Da war nur ein zäher undurchdringlicher Nebel in seinem Kopf, der seine Gedanken lähmte.

Mit mechanischen, eingelernten Bewegungen goss er den Rosenstock und stellte danach die Kanne zurück in den Geräteschuppen. Er ging über die Terrasse in die Küche und machte sich einen Tee. Mit tiefen Atemzügen genoss er die ungewohnte Ruhe im Haus, das er ein Wochenende lang für sich allein hatte. Dann duschte und rasierte er sich, zog ein frisches Hemd an und stieg ins Auto, um seine Eltern im Nachbardorf zu besuchen.

Als er den Wagen in der Einfahrt parkte, blieb er noch einen Moment am Steuer sitzen und blickte am Haus vorbei über den Hof in den Garten. Nachdem sein Vater einen zweiten Herzinfarkt gehabt hatte, ließ seine Mutter auf der gesamte Anbaufläche Gras sähen und Obstbäume anpflanzen, deren Laub sich bereits zu verfärben begann. Der Hühnerstall war längst abgerissen worden, jetzt war da nur noch eine betonierte Fläche, die gelegentlich als Grillplatz diente.

Michael öffnete das Handschuhfach und holte eine Schachtel Tabletten heraus. Lange starrte er auf die Beschriftung der Verpackung. Dann steckte er die Schachtel in seine Sakkotasche und stieg aus dem Wagen.

Seine Mutter stand bereits auf der Eingangstreppe. Ihre gebeugte Gestalt war etwas schief gegen das Geländer gelehnt, sie hatte für seinen Besuch ein gutes Kleid angezogen, ihr weißes Haar war frisch frisiert.

Sie hielt ihm zur Begrüßung die Wange hin und fragte:

„Wo sind Ruth und Kerstin?“

Wie so oft versetzte es ihm einen Stich, dass sie nur nach seinen Kinder fragte und nicht nach seiner Frau. Flüchtig küsste er die Wange seiner Mutter.

„Katharina ist mit den beiden zu ihrer Mutter gefahren. Das hab ich dir doch am Telefon gesagt.“

„Ach Gott, ich werd langsam vergesslich“, sagte sie und hakte sich bei ihm ein, um leichter die Treppe hinaufzukommen. Als sie in der Küche waren, fragte er:

„Und? Wie geht’s ihm?“

Eine Kerbe bildete sich zwischen ihren Augen. Er wusste, die Falte würde sich gleich wieder entspannen, aber nicht mehr gänzlich verschwinden, zu oft schon hatte sie Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Ihr Blick bekam wie immer etwas Flehentliches, was in letzter Zeit aufgrund der schlaffen, geröteten Lider einen immer stärkeren Zug ins Weinerliche bekommen hatte.

„Er hatte eine harte Nacht.“

„Probleme mit der Luft?“

Sie nickte.

„Vor allem im Liegen ist es arg.“

Er wollte etwas sagen, aber ihm fiel nichts ein.

„Mickey.“

Er zwang sich, sie mit festem Blick anzusehen.

„Letzte Nacht wache ich auf, und er ist nicht im Bett. Ich gehe ins Wohnzimmer und er steht da, mit beiden Händen an eine Stuhllehne gekrampft. Er keucht vor Luftnot und die Augen treten ihm aus dem Kopf. Ich weiß nicht mehr weiter.“

Michael spürte, wie sein Mund trocken wurde.

„Warum nimmt er denn nicht das wassertreibende Medikament?“

„Er geht sparsam damit um, weil es allmählich seine Wirkung verliert. Darum setzt sich immer mehr Wasser in der Lunge ab.“

Nach einer kurzen Weile, in der die Falte zwischen ihren Augen sich wieder vertiefte, fügte sie hinzu:

„Weiß du, was er gesagt hat?“

„Was?“

„Warum schläfern sie mich nicht ein?“

„Mama, ich –“

„Mickey, einschläfern hat er gesagt. Das tut man doch nur mit einem Tier.“

Als er sah, dass ihre Augen sich mit Tränen zu füllen begannen, wandte er sich von ihr ab und sagte lauter als gewollt:

„Ich geh zu ihm.“

Er verließ die Küche und betrat das Wohnzimmer, wo er seinen Vater nicht antraf. Er ging zurück in den Flur und lauschte an der Toilettentür. Zuerst hörte er ein leises Schnaufen, dann einen Wasserstrahl, gleichmäßig und anhaltend. Länger als eine Minute hörte er zu, wie das Wasser, das die Pillen aus den Lungen und Blutgefäßen des Vaters gesaugt hatten, in die Schüssel plätscherte. Die Spülung erklang, und Michael trat rasch von der Tür zurück.

Als sein Vater sich ihm gegenüber ächzend aufs Sofa sinken ließ, wirkte seine Gestalt eingefallen und abgemagert. Dunkle Ränder hatten sich unter seinen Augen gebildet. Sie plauderten einige belanglose Worte über die Kinder und das Wetter. Und Michael bemerkte, dass sein Vater zwischen seinen spärlichen Worten immer wieder nach Luft schnappte, ein kurzes, beinahe erschrockenes Japsen, einem geräuschlosen Schluckauf ähnlich. Michael sah sich im Raum um, in einer Ecke neben dem Fernseher stand eine Sauerstoffflasche in einem metallenen Fahrgestell. Er deutete darauf und sagte:

„Soll ich dir das Ding bringen?“

„Ah.“

Ein Schweigen entstand, das sich lange zog. Die lastende Stille erinnerte Michael an ein Gespräch, das sie eine Woche zuvor geführt hatten. Sein Vater war wie immer den Fragen nach seinem Befinden ausgewichen, hatte einsilbig oder nur mit einer abwinkenden Handbewegung geantwortet. Doch am Ende blickte er aus dem Fenster, ein Schleier hatte sich über seine Augen gelegt und er sagte leise, wie zu sich selbst:

„Ich werd sicher keine Siebzig.“

Michael überlegte, was er darauf antworten sollte. Doch seine Gedanken wurden träge und schwer, nicht einmal mehr den Blick vermochte er zu heben. Minutenlang saßen sie sich schweigend gegenüber. Beim Abschied hatte sein Vater ihn noch einmal geradeheraus angesehen und gesagt:

„Ich verlass mich auf dich. Ich will nicht ersticken wie ein gefangener Fisch.“

Ein Schnappen nach Luft riss Michael aus der Erinnerung. Er stand auf, rollte die Sauerstoffflasche zum Sofa, drehte den Hahn auf und reichte dem Vater den durchsichtigen Schlauch. Der Vater nahm ihn nach einem Zögern widerwillig entgegen und steckte sich das gebogene Plastikende in die Nase.

Die frische Luftzufuhr verschaffte ihm sichtlich Erleichterung, seine Atmung begann sich etwas zu entspannen. Dann verengten sich seine Augen, die buschigen weißen Brauen schoben sich zusammen, und er sagte:

„Hast du es dabei?“

„Was?“

Der Vater zog verächtlich einen Mundwinkel nach unten. Michaels Hand griff unwillkürlich nach der Tablettenpackung in der Sakkotasche, der Blick des Vaters folgte seiner tastenden Bewegung. Mit einem Räuspern stand Michael auf und ging ziellos einige Schritte durch den Raum. Auf einer Kommode stand ein Hochzeitsfoto der Eltern. Seine Mutter trug darauf einen weißen Schleier auf dem kunstvoll frisierten blonden Haar. Sie stand etwas seitlich und sah mit weit geöffneten Augen zu ihrem Mann auf, der einen Kopf größer war als sie und das markant geschnittene Kinn der Kamera entgegenreckte.

Als er sich von dem Foto losriss, sah sein Vater ihn immer noch unverwandt an, als erwartete er eine Antwort.

„Nein!“, sagte Michael, schüttelte bekräftigend den Kopf und versuchte seiner Stimme Festigkeit zu verleihen.

Sein Vater blickte auf Michaels Sakkotasche, die von der Medikamentenpackung ausgebeult war. Dann nahm er den Schlauch aus der Nase, schnaufte verächtlich und sagte, den Mund zu einem leichten Grinsen verzogen:

„Hätt ich dir auch nicht zugetraut.“

Dietmar Krug, geboren 1963 im Rheinland, studierte in Aachen und Wien Germanistik, Philosophie und Geschichte. Er promovierte 1996 über Thomas Mann. Seit 1988 lebt Krug in Wien, war dort zunächst freier Verlagslektor, bevor er 2004 in den Journalismus wechselte. Als Autor, Kolumnist und Redakteur hat er für diverse Medien gearbeitet, u. a. «Die Zeit», «Die Presse», «Der Standard». Zuletzt erschienen bei Otto Müller die Romane «Rissspuren» (2015) und «Die Verwechslung» (2018).

Dietmar Krug, geboren 1963 im Rheinland, studierte in Aachen und Wien Germanistik, Philosophie und Geschichte. Er promovierte 1996 über Thomas Mann. Seit 1988 lebt Krug in Wien, war dort zunächst freier Verlagslektor, bevor er 2004 in den Journalismus wechselte. Als Autor, Kolumnist und Redakteur hat er für diverse Medien gearbeitet, u. a. «Die Zeit», «Die Presse», «Der Standard». Zuletzt erschienen bei Otto Müller die Romane «Rissspuren» (2015) und «Die Verwechslung» (2018).

Rezension von «Von der Buntheit der Krähen» auf literaturblatt.ch

Webseite des Autors

Beitragsbild © Pilo Pichler

Victor Jestin, 1994 geboren, verbrachte seine Kindheit in Nantes und studierte anschließend am Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle in Paris, wo er heute auch lebt. «Hitze» ist sein Romandebüt.

Victor Jestin, 1994 geboren, verbrachte seine Kindheit in Nantes und studierte anschließend am Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle in Paris, wo er heute auch lebt. «Hitze» ist sein Romandebüt.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.

Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.

Dietmar Krug, geboren 1963 im Rheinland, studierte in Aachen und Wien Germanistik, Philosophie und Geschichte. Er promovierte 1996 über Thomas Mann. Seit 1988 lebt Krug in Wien, war dort zunächst freier Verlagslektor, bevor er 2004 in den Journalismus wechselte. Als Autor, Kolumnist und Redakteur hat er für diverse Medien gearbeitet, u. a. «Die Zeit», «Die Presse», «Der Standard». Zuletzt erschienen bei Otto Müller die Romane «Rissspuren» (2015) und «Die Verwechslung» (2018).

Dietmar Krug, geboren 1963 im Rheinland, studierte in Aachen und Wien Germanistik, Philosophie und Geschichte. Er promovierte 1996 über Thomas Mann. Seit 1988 lebt Krug in Wien, war dort zunächst freier Verlagslektor, bevor er 2004 in den Journalismus wechselte. Als Autor, Kolumnist und Redakteur hat er für diverse Medien gearbeitet, u. a. «Die Zeit», «Die Presse», «Der Standard». Zuletzt erschienen bei Otto Müller die Romane «Rissspuren» (2015) und «Die Verwechslung» (2018).

«Aussicht gerahmt», «Ausser Saison», «Kartenhaus», «Vogel flieg», «Luftwurzeln», «Muschelgarten», «Tresorschatten», «Augenweiden», «Rauchrichter», «Schneefessel», «Von Zeit zu Zeit klingt ein Fisch»… Das sind nur einige ihrer Bücher aus einem langen Schriftstellerinnenleben. Buchtitel, die selbst eine Geschichte erzählen. Von einer Frau, die sich nicht einfach in eine Schublade einordnen lässt, die in einem halben Jahrhundert Schriftstellerei einen ganz eigenen Schreiber-Kosmos schuf, der von starken Frauen erzählt. Einer starken Frau wie sie selbst, die sich durch nichts entmutigen lässt, selbst wenn ihr Stammverlag durch Umstrukturierungen mehr als einmal den Anschein machte, ihr die Treue zu kündigen. Selbst wenn ihr die grossen Literaturpreise vorenthalten blieben, obwohl einige ihrer frühen Romane, allen voran «Schneefessel» zu den Perlen der Schweizer Literatur gehören.

«Aussicht gerahmt», «Ausser Saison», «Kartenhaus», «Vogel flieg», «Luftwurzeln», «Muschelgarten», «Tresorschatten», «Augenweiden», «Rauchrichter», «Schneefessel», «Von Zeit zu Zeit klingt ein Fisch»… Das sind nur einige ihrer Bücher aus einem langen Schriftstellerinnenleben. Buchtitel, die selbst eine Geschichte erzählen. Von einer Frau, die sich nicht einfach in eine Schublade einordnen lässt, die in einem halben Jahrhundert Schriftstellerei einen ganz eigenen Schreiber-Kosmos schuf, der von starken Frauen erzählt. Einer starken Frau wie sie selbst, die sich durch nichts entmutigen lässt, selbst wenn ihr Stammverlag durch Umstrukturierungen mehr als einmal den Anschein machte, ihr die Treue zu kündigen. Selbst wenn ihr die grossen Literaturpreise vorenthalten blieben, obwohl einige ihrer frühen Romane, allen voran «Schneefessel» zu den Perlen der Schweizer Literatur gehören. Margrit Schriber wurde 1939 als Tochter eines Wunderheilers in Luzern geboren. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

Margrit Schriber wurde 1939 als Tochter eines Wunderheilers in Luzern geboren. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

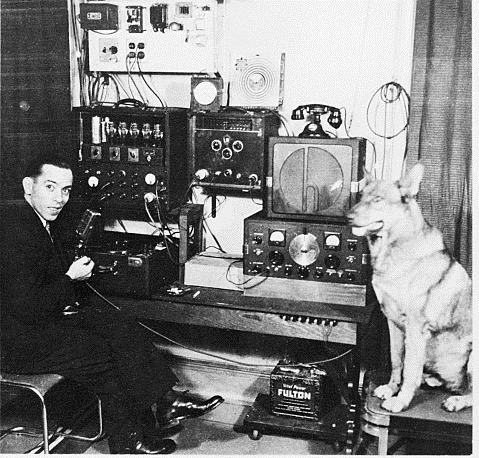

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane, zuletzt «Der kleine Rest des Todes» (2012) und «Die endlose Stadt» (2015). Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb. 2016 erhielt Ulla Lenze für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Für ihren neuen Roman «Der Empfänger» hat sie die Lebensgeschichte ihres Grossonkels fiktional verarbeitet. Ulla Lenze lebt in Berlin.

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane, zuletzt «Der kleine Rest des Todes» (2012) und «Die endlose Stadt» (2015). Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb. 2016 erhielt Ulla Lenze für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Für ihren neuen Roman «Der Empfänger» hat sie die Lebensgeschichte ihres Grossonkels fiktional verarbeitet. Ulla Lenze lebt in Berlin.

Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem «Abschied ohne Ende» (2012), «Die Kunst des unterirdischen Fliegens» (2015) und «Herr Faustini bleibt zu Hause» (2016). Bei Limbus: «Paris Berlin New York» (Neuauflage als Limbus Preziose 2015), «Konstruktion einer Stadt» (2009), «Schatten auf dem Weg durch den Bernsteinwald» (2013), «Die letzten Gesänge» (2015) und «Das japanische Fährtenbuch» (2017).

Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, studierte Philosophie und Germanistik in Wien. Lebte längere Zeit in Berlin, Paris und in der Provence sowie von 1996 bis 1998 als Universitätslektor in Tokyo. Zahlreiche Preise, u. a. Anton-Wildgans-Preis 2006, Förderpreis zum Österreichischen Staatspreis 2007; zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem «Abschied ohne Ende» (2012), «Die Kunst des unterirdischen Fliegens» (2015) und «Herr Faustini bleibt zu Hause» (2016). Bei Limbus: «Paris Berlin New York» (Neuauflage als Limbus Preziose 2015), «Konstruktion einer Stadt» (2009), «Schatten auf dem Weg durch den Bernsteinwald» (2013), «Die letzten Gesänge» (2015) und «Das japanische Fährtenbuch» (2017).