Und Familie, das sind Schnüre, oder sagen wir: Blutsfamilie, das sind Schnüre, wählen wir rot, sind rote Schnüre über eine Landkarte gespannt, wie im Krimi, und die Fakten, die ich kenne, Stichwort Migration, sind Reissnägel, Länder aufgespiesst, wie mit den Flaggen der Besetzer früher, der Besetzer heute, sind Schottland, sind England, sind Griechenland, sind Deutschland, sind Australien, sind Südafrika, sind immer wieder die Schweiz, und man stelle sich trotz der Statik dieses Bildes die Bewegungen vor von all den Körpern, Mutterkörpern, Väterkörpern, all die Grossmütter, Grossväter und die Söhne und die Töchter und alle Formen dazwischen, bewegt bis hier und jetzt, tägliche Berührungspunkte per SMS, Email, Telefon, Wie geht es dir, what are you doing?

Ich schreibe, sage ich, I’m writing about the things written into our bodies, into our genes, über die Heimatlosigkeit, über Identitäten, die wie Wasser sind, die Ozeane sind zwischen unseren Kontinenten, jedes Festschreiben eine Fiktion, So bin ich, so bin ich nicht, an diesen Orten, Geburtsort, Bürgerort, Wohnort, verbunden mit Schnüren, die Sehnen sein könnten oder Handlinien, in denen ungefähre Lebenslängen zu lesen sind, die aber sonst keine Antworten bereithalten, zum Beispiel auf die Frage nach gefühlten Geschlechtern, die nichts mit Pronomen in einer Signatur zu tun haben, oder auf die Frage nach der Asexualität meines Bruders, und immer wieder danach, warum wir keine Kinder wollen, meine Schwester und ich, Aren’t you worried you’ll regret it? Eines Tages bereut ihr es bestimmt, und all die anderen Fragezeichen, die eigentlich Symptome sind, als Diagnosen verkleidet, Grossmutters Alkoholismus zum Beispiel, und die Depressionen, die wie Flechten alle Äste unseres Stammbaums überziehen, oder die Frage nach der Ängstlichkeit meiner Mutter sowie jene nur ein Mal laut gestellte nach ihrer möglichen Unehelichkeit, ihrer Hautfarbe, dort zu dunkel, hier zu hell, und Opas Bemerkung zu unserem Vater, seinem Sohn, Wir dachten schon, du kommst mit einer Einheimischen zurück.

Überhaupt, was wir uns alles eingeheimst haben auf dem Weg von dort nach hier, all die Eigenheime hinter elektrifizierten Zäunen, all die SUVs mit ihren gepanzerten Scheiben, die Rassehunde mit ihren spitzen Zähnen, in Objekte umgemünzte Privilegien, um all die Peinigungen wettzumachen, festgeschrieben in unseren Körpern, die mein Körper sind, so dass ich nicht atmen kann am Morgen (hier, wo das Ich erwacht) und mein erstes Gefühl die geerbte Angst von meiner Mutter, sie setzt sich täglich auf meine Brust, in der ausserdem eine lange Leier von Asthma hustet, ausgelöst durch Allergien, durch Anstrengung und überhaupt:

Alles, was sich angesiedelt hat in meinem Körper an Geschichten und Geschichte, selten nachzulesen, über geächtete Körper, verfolgte Körper, Körper lange ohne Stimme und wenn, dann umso schriller, diese History Herstory Theystory, die nichts mit Herkunft, mit Abstammung zu tun hat und deren Stein lange vor Stonewall ins Rollen kam, ja all die Steine, die geworfen worden sind und immer noch werden von marschierenden, protestierenden Körpern, all die grossen Brocken, in die Wiege gelegt, in den Weg gelegt, diesen instrumentalisierten, politisierten, verhandelten Körpern, diesen zu weiblichen, zu queeren Körpern, Körper nicht männlich genug, aber trotzdem gut als Arbeitskraft, besteuert und später zur Ruhe gesetzt, ruhig gestellt.

Ruhig Blut, mahnen meine Ahnen, und die Bilder, die ich sehe, sind das Blut, das wir spenden dürfen oder nicht, aus einem Buch, das ich gelesen habe oder nicht, sind die Rechte, die man uns zugesteht oder nicht, sind all die Paragrafen, die jenes verbaten und dieses noch immer verbieten , aus einer Ausstellung, die ich besucht habe oder nicht, sind die Nachkommen, die wir haben wollen, sollen, müssen oder nicht, aus einem Film, den ich gesehen habe oder nicht, und ich sehe, du siehst, wir sehen wieder rot, die Schnüre vermehren sich, Six degrees of separation, schlussendlich haben wir mit der ganzen Welt geschlafen, zu lange geschlafen, nicht genug geschlafen, und jetzt, wo ich heiraten darf, wo mein Bruder heiraten darf, meine Schwester heiraten darf in den meisten unserer Länder, das Echo des Standesbeamten auf Schweizerdeutsch zu meinem Vater, später übersetzt von der Trauzeugin meiner Mutter: Wir hätten es schon lieber, Sie würden eine hiesige heiraten.

I got married at the rat house, sagt meine Mutter und meint das Rathaus, When are you finally going to tie the knot? Und ich sage, Ich zähle immer noch, ich Rattenfänger, I’m counting the scars, sie sind unzählig, die Narben, gefrässige Nagetiere, sie sind Hundebisse, sind Beschneidungen, sind diverse Löcher für Piercings, aktuell und verheilt, sind Tätowierungen, ganz viele und eine einzige aus Dachau auf dem Unterarm meiner Stiefgrossmutter, den Ärmel immer wieder hochgezogen, ein Vorhang zum Grauen, damit sich das Bild einbrenne in mir und sie nicht ausscheide aus meiner Geschichte, aus unserer Geschichte, der Geschichte ganz allgemein, und die Narben sind ein falsches Knie, sind ein neues Hüftgelenk, sind unzählige Leistenbrüche und immer wieder Blinddarmoperationen, sind gezogene Weisheitszähne und vereiste Warzen, sind ein amputierter Daumen, sind sexuelle Übergriffe, nicht nur von Männermenschen, über die wir nie, nie sprechen, sie sind zwei Überfälle mit einer geplatzten Lippe, zwei gebrochenen Rippen und diversen Prellungen, sind Beschimpfungen auf der Strasse, in Klubs, aus Autos heraus, recht oft, von den Leichen nicht zu sprechen, lassen wir die Toten ruhen, meist war es Krebs und, soviel ich weiss, nur einmal Suizid.

You need to keep it together, reiss dich zusammen, also zurren wir die Schnüre fest (hier, wo das Ich wieder stirbt) und unser Kokon, das sind ein möglichst gebildeter Geist und dazu die gelaserten Augen, sind das neue Gebiss, die begradigten Zähne, sind die falschen Brüste und das Bodybuilding, sind das bisschen Botox immer wieder, sind die Fruchtsäure-Peelings und das Make-up, ganz dezent, der Nagellack und das getönte Haar, sind die Bitte nach Berührung, Please touch us, touch our sick body, our young body, our ancient body, our white, Black, yellow body, touch our soft skin, our old skin, our dry, scaly, flaky skin, denn bald sind wir Schmetterlinge, bald schimmern, bald flattern unsere Flügel und lösen Wirbelstürme aus, und bald, bald sind wir Wind.

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger. Neben rund einem Dutzend Theaterstücken und Hörspielen hat er zwei Romane veröffentlicht (Lange Nächte Tag, 2010; Dürrst, 2022) und war sowohl für den Ingeborg-Bachmann-Preis als auch den Schweizer Buchpreis nominiert. Neben seiner Arbeit als Autor ist er als freier Dramaturg am Tanzhaus Zürich tätig. «Körper, ein Verb» wurde zuerst in Literatur + Kritik, Ausgabe Nr. 575/576 vom Juli 2023, im Otto Müller Verlag, Salzburg, veröffentlicht.

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger. Neben rund einem Dutzend Theaterstücken und Hörspielen hat er zwei Romane veröffentlicht (Lange Nächte Tag, 2010; Dürrst, 2022) und war sowohl für den Ingeborg-Bachmann-Preis als auch den Schweizer Buchpreis nominiert. Neben seiner Arbeit als Autor ist er als freier Dramaturg am Tanzhaus Zürich tätig. «Körper, ein Verb» wurde zuerst in Literatur + Kritik, Ausgabe Nr. 575/576 vom Juli 2023, im Otto Müller Verlag, Salzburg, veröffentlicht.

Webseite des Autors

Beitragsbild © Dieter Kubli/Bilgerverlag

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger. Neben rund einem Dutzend Theaterstücken und Hörspielen hat er zwei Romane veröffentlicht (Lange Nächte Tag, 2010; Dürrst, 2022) und war sowohl für den Ingeborg-Bachmann-Preis als auch den Schweizer Buchpreis nominiert.

Simon Froehling, geboren 1978, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger. Neben rund einem Dutzend Theaterstücken und Hörspielen hat er zwei Romane veröffentlicht (Lange Nächte Tag, 2010; Dürrst, 2022) und war sowohl für den Ingeborg-Bachmann-Preis als auch den Schweizer Buchpreis nominiert.

Rebekka Salm, wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin und Erwachsenenbildnerin im Migrationsbereich und ist Mutter einer Tochter. Publikationen in verschiedenen Literaturformaten, 2019 gewann sie den Schreibwettbewerb des Schweizer Schriftstellerwegs. Ihre Siegergeschichte ist im Buch «Das Schaukelpferd in Bichsels Garten» (2021) erschienen. 2022 erschien bei Knapp ihr Debüt «

Rebekka Salm, wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin und Erwachsenenbildnerin im Migrationsbereich und ist Mutter einer Tochter. Publikationen in verschiedenen Literaturformaten, 2019 gewann sie den Schreibwettbewerb des Schweizer Schriftstellerwegs. Ihre Siegergeschichte ist im Buch «Das Schaukelpferd in Bichsels Garten» (2021) erschienen. 2022 erschien bei Knapp ihr Debüt «

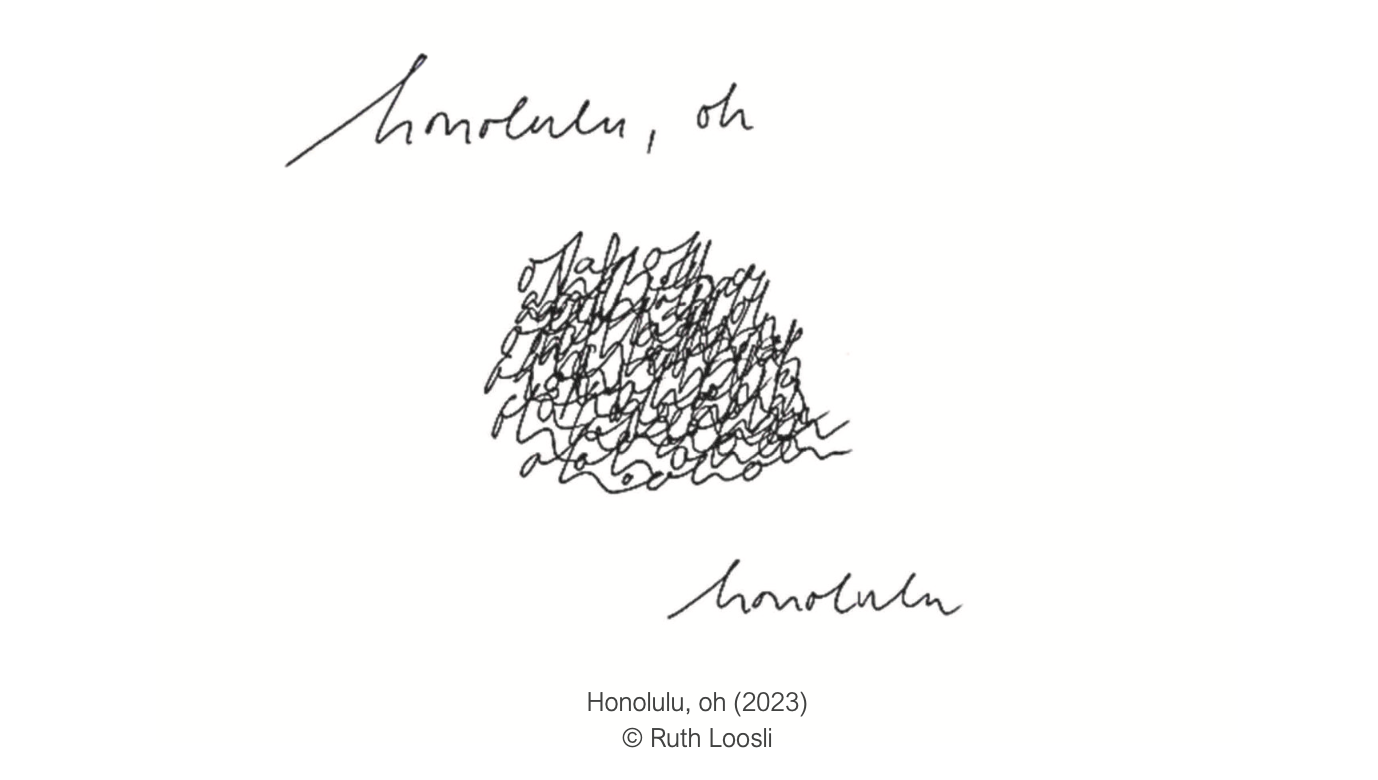

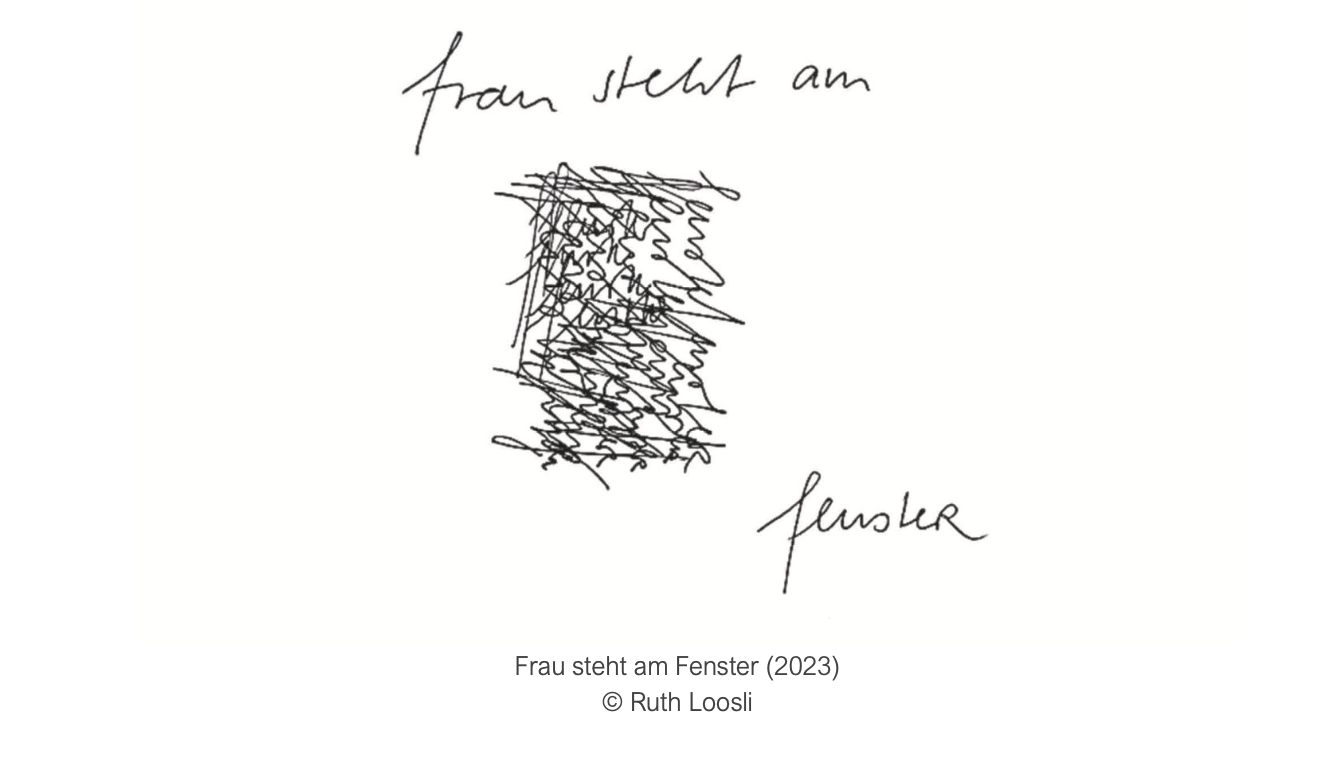

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Nach weiteren Lyrikveröffentlichungen erschien 2021 ihr erster Roman «

Ruth Loosli, geboren 1959 in Aarberg und im Seeland aufgewachsen. Ein erster Gedichtband «Aber die Häuser stehen noch» erschien 2009. Nach weiteren Lyrikveröffentlichungen erschien 2021 ihr erster Roman «

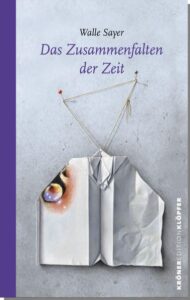

Walle Sayer, 1960 in Bierlingen bei Tübingen geboren, lebt in Horb am Neckar und schreibt Gedichte und Prosa. Veröffentlichungen seit 1984. Seit 1994, seit dem legendären Erfolg seiner Prosa «Kohlrabenweißes», erscheinen seine Bücher in enger verlegerischer Zusammenarbeit mit Hubert Klöpfer. Zuletzt erschienen „Mitbringsel“ (2019 ), „Nichts, nur“ (2021) und „Das Zusammenfalten der Zeit“ (2022).

Walle Sayer, 1960 in Bierlingen bei Tübingen geboren, lebt in Horb am Neckar und schreibt Gedichte und Prosa. Veröffentlichungen seit 1984. Seit 1994, seit dem legendären Erfolg seiner Prosa «Kohlrabenweißes», erscheinen seine Bücher in enger verlegerischer Zusammenarbeit mit Hubert Klöpfer. Zuletzt erschienen „Mitbringsel“ (2019 ), „Nichts, nur“ (2021) und „Das Zusammenfalten der Zeit“ (2022).