Margrit Schriber feiert heute ihren 80. Geburtstag! 1976 veröffentlichte sie ihren ersten Roman «Aussicht gerahmt», seither zwei Dutzend Romane, Erzählbände, Stücke und Hörspiele. Wer Margrit Schribers Werke kennt, weiss wie sehr sie den Spirit des Erzählens zu leben weiss. Ich wünsche ihr zusammen mit vielen treuen Leserinnen und Lesern, dass dieser Geist noch lange wirkt!

«Ihre grosse Leistung sehe ich darin, dass Sie das Schweigen zum Reden bringt. Das Wort ist ihre Achillessehne. Ich füge hinzu: zum Glück, denn damit sind ihre Leser dazu eingeladen, die grosse, unglaubliche Wirkung der Sprache ernst zu nehmen.» Prof. Hans Ester

HEUTE mache ich mir Gedanken zu meinem Achzigsten. Eine unglaubliche Zahl. Doch ich fühle mich heute so jung, so frisch, so vital wie immer. Ich habe im Februar einen Roman beendet, mein neunzehntes Buch. Doch in meinem Verlag wechselt die Leitung. Und so liegt das Manus jetzt dort in der Schublade UNGEWISSHEITEN. Das ist ein Wermutstropfen am heutigen Tag.

RÜCKBLICKEND ist für mich «Schreiben» der abenteuerlichste Akt in meinem Leben. Jedes Buch ist das Schnüren meines Rucksacks zum Aufbruch in eine neue Welt. Ich holze linksrechts eine Schneise durch den Dschungel. Das belebt mich! Das ist das Elixier, das ich brauche. Das erhält mich jung.

Das Leben steckt Grenzen, bietet aber Möglichkeiten. Das ist ein Thema.

Ich schreibe über Menschen, ihre Wege, Wünsche, Möglichkeiten und Widerwärtigkeiten. Das was sie wollen ist nicht immer das, was sie erreichen. Aber ich bewundere aus tiefstem Inneren die fantastischen Höheflüge, zu denen ein Mensch sich aufraffen kann. Ob er scheitert, ob er seine Möglichkeit falsch einschätzt, das ist nicht von Bedeutung. Aber dass er all seine Kraft und Fähigkeit aufbringt, um für einen Traum zu kämpfen, das ringt mir Achtung ab. Ich glaube, dass es dieser ungebrochene Mut und Trotz ist, der aus einem Individuum erst einen Menschen macht.

Ich schöpfe aus meinem Alltag und meiner Umgebung. Manchmal drehe ich das Zeitrad zurück, doch immer nehme ich mir Leute zum Vorbild, die ich kenne oder die es gegeben hat. Ich stelle sie mir mit all ihren Widersprüchlichkeiten vor. Bilder erstehen, Gespräche, Handlungen, Konflikte. Schliesslich lebe ich mit meinen Figuren. Ich baue Szene um Szene den Roman oder die Geschichte.

Trotzdem: Wir wissen so wenig voneinander. Es ist immer nur ein Bruchteil, der aufschimmert, den wir wahrnehmen. Also baue ich aus diesem Bruchteil meine neue, eine andere Welt. Das ist mir klar. Meine Figur ist mein Geschöpf und dreht sich in der Spieluhr meines geschaffenen Turms zum Stundenschlag im Kreis.

ZUKUNFT ist immer ein Zauberwort. In meinem Alter reizt dieses Wort zum Lachanfall. Ich machte mir immer eine Idealvorstellung. Zum Beispiel wollte ich ein wertvoller Mensch sein, andere ermutigen, dass sie ihre Träume verwirklichen. Gute Literatur machen und ganz darin aufgehen. Daneben wollte ich jemand sein, der mit offenen Augen durchs Leben geht. Aber im Lauf der Jahrzehnte schrumpfte die Idealvorstellung von meinem Wert oder von der Bedeutung meines Werks. Ich habe begriffen, dass mein Aufleuchten in der Schöpfung bedeutungslos ist. Aber ich lebe: Das ist grandios. Ich zähle zum unermesslichen Grossen Ganzen. Und jetzt zum Achtzigsten kann ich sagen, dass ich die Schönheit anbete, die mich hier umgibt. Dass ich vor dieser Pracht in die Knie gehe. Wie andere vor mir und andere nach mir. Das Aufblinken meines Staubkorns im All ist nicht Nichts gewesen.

Margrit Schriber wurde 1939 in Luzern geboren, als Tochter eines Wunderheilers. Sie arbeitete als Bankangestellte, Werbegrafikerin und Fotomodell. Margrit Schriber lebt heute als freie Schriftstellerin in Zofingen und in der französischen Dordogne. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Aargauer Literaturpreis für ihr Gesamtwerk.

Rezension des Romans «Glänzende Aussichten» auf literaturblatt.ch

«Die Verrücktheiten in meinem Leben» von Margrit Schriber auf der Plattform Gegenzauber

Die Buchhandlung Librium ist kein Gemischtwarenhandel, nicht einmal in der Auswahl seiner Bücher. Es gibt Buchhandlungen oder solche, die sich so nennen, in denen mein Auge kaum einen Ankerpunkt findet, kaum etwas lockt, nichts meine Neugier weckt. Im Gegenteil; an solchen Orten fühle ich mich fremd, beinahe ausgeschlossen, denn Bücher sind nicht gleich Bücher, so wie nicht jede Tomate das verspricht, was das Rot behauptet.

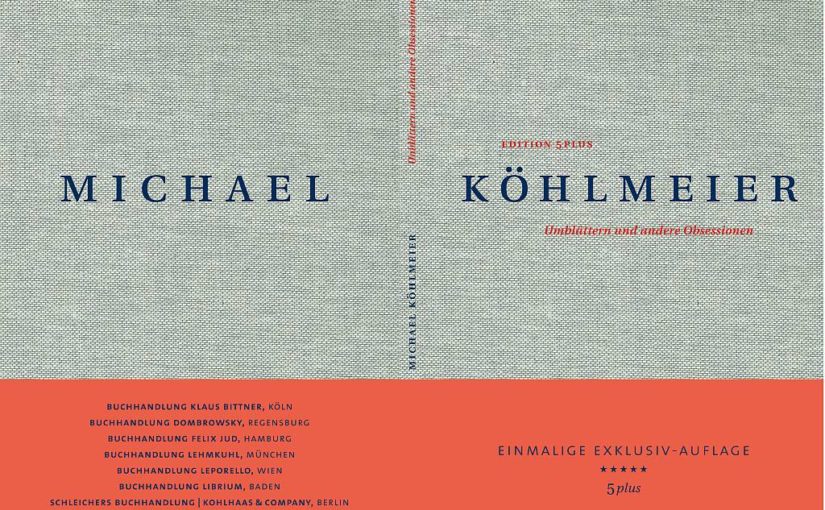

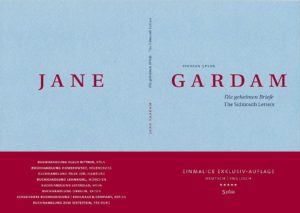

Die Buchhandlung Librium ist kein Gemischtwarenhandel, nicht einmal in der Auswahl seiner Bücher. Es gibt Buchhandlungen oder solche, die sich so nennen, in denen mein Auge kaum einen Ankerpunkt findet, kaum etwas lockt, nichts meine Neugier weckt. Im Gegenteil; an solchen Orten fühle ich mich fremd, beinahe ausgeschlossen, denn Bücher sind nicht gleich Bücher, so wie nicht jede Tomate das verspricht, was das Rot behauptet. Librium schloss sich 2013 der Kooperation «5plus» an, einer Ideengemeinschaft, die sich 2009 unter fünf namhaften Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum formierte: der Buchhandlungen Felix Jud (Hamburg), Lehmkuhl (München), zum Wetzstein (Freiburg), Leporello (Wien) und Klaus Bittner (Köln), die im Sommer 2009 entstanden ist. 2012 kam Schleichers (Berlin) dazu und 2013 die Buchhandlungen Librium in Baden und Dombrowsky in Regensburg. «5plus» gibt zweimal jährlich ein Buchmagazin heraus. Darüber hinaus engagiert sich «5plus» aber auch verlegerisch.

Librium schloss sich 2013 der Kooperation «5plus» an, einer Ideengemeinschaft, die sich 2009 unter fünf namhaften Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum formierte: der Buchhandlungen Felix Jud (Hamburg), Lehmkuhl (München), zum Wetzstein (Freiburg), Leporello (Wien) und Klaus Bittner (Köln), die im Sommer 2009 entstanden ist. 2012 kam Schleichers (Berlin) dazu und 2013 die Buchhandlungen Librium in Baden und Dombrowsky in Regensburg. «5plus» gibt zweimal jährlich ein Buchmagazin heraus. Darüber hinaus engagiert sich «5plus» aber auch verlegerisch. Uns wie! Im Oktober 2010 erschien eine Erzählung von Louis Begley: «Cowboys und Indianer» in einer einmaligen Auflage von 2.200 nummerierten und signierten Exemplaren, gestaltet von der Agentur Groothius, Lohfert & Consorten. Das Buch ist inzwischen vergriffen. Inzwischen sind acht weitere Bücher erschienen, ebenfalls zum ersten Mal auf Deutsch publizierte Erzählungen von Irène Némirovsky, William Boyd, Henry James, Gaito Gasdanow, Michael Köhlmeier, Jane Gardam, Cees Nooteboom und Julian Barnes.

Uns wie! Im Oktober 2010 erschien eine Erzählung von Louis Begley: «Cowboys und Indianer» in einer einmaligen Auflage von 2.200 nummerierten und signierten Exemplaren, gestaltet von der Agentur Groothius, Lohfert & Consorten. Das Buch ist inzwischen vergriffen. Inzwischen sind acht weitere Bücher erschienen, ebenfalls zum ersten Mal auf Deutsch publizierte Erzählungen von Irène Némirovsky, William Boyd, Henry James, Gaito Gasdanow, Michael Köhlmeier, Jane Gardam, Cees Nooteboom und Julian Barnes.

Anna Pieger geboren 1981 in München, sesshaft in Basel. Schreibende, Mutter von zwei Kindern. Studium an der Universität Basel. Ihre Brötchen verdient sie als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Ihr literarisches Schaffen umfasst Prosa und Gedichte. Im Moment schreibt sie an ihrem zweiten Roman. Mit ihrem Mentor Urs Mannhart, den sie ihm Rahmen der Literaturplattform «double» des Migros-Kulturprozents kennengelernt hat, verbindet sie die Leidenschaft für kontroverse Diskussionen über Texte und eine Vorliebe für rezenten Käse. Unterstützt von der Literaturförderung Basel-Stadt geht das Mentoring mit ihm 2017 in die zweite Runde.

Anna Pieger geboren 1981 in München, sesshaft in Basel. Schreibende, Mutter von zwei Kindern. Studium an der Universität Basel. Ihre Brötchen verdient sie als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Ihr literarisches Schaffen umfasst Prosa und Gedichte. Im Moment schreibt sie an ihrem zweiten Roman. Mit ihrem Mentor Urs Mannhart, den sie ihm Rahmen der Literaturplattform «double» des Migros-Kulturprozents kennengelernt hat, verbindet sie die Leidenschaft für kontroverse Diskussionen über Texte und eine Vorliebe für rezenten Käse. Unterstützt von der Literaturförderung Basel-Stadt geht das Mentoring mit ihm 2017 in die zweite Runde.