Einzige Bedingungen:

- Du schreibst eine kurze Bewerbung, warum du die richtige Person bist.

- Dein Wohnort ist von meinem Ort an einem Abend erreichbar.

Ich freue mich!

Einzige Bedingungen:

Ich freue mich!

Angesichts grosser drohender Umweltveränderungen ist es nicht erstaunlich, dass Naturlyrik Ausdruck einer sich verändernden Optik werden kann. Irène Bourquins Lyrik allerdings ist schon lange Teil ihres Schauens, ihrer Auseinandersetzung mit der Natur. Und weil Irène Bourquin in den letzten Jahren intensiv zu fotografieren begann, ist ihre neuste Veröffentlichung eine mehrfach gelungene Auseinandersetzung mit dem Sehen.

An Irène Bourquins Wohnort geht der Blick durch das Fenster in ihrem Schreibzimmer an und zum Wald. Bilder der Bäume umrahmt vom Geviert des Fensters sind Bilder, die sie im Licht des Tages und der Jahreszeiten begleiten. Irène Bourquin ist eine Spaziergängerin. Sie begegnet dem Wachsen und Vergehen, nimmt Textfragmente mit nach Hause, wo sie am Schreibtisch zusammenfinden, wuchern und schrumpfen, ausufern und sich konzentrieren.

«Waldmelodien» sind gesammelte Stimmen rund um die Themen «Wald» und «Bäume». Nicht verklärend, aber geschrieben mit Verehrung und grossem Respekt. Wer das Buch liest, macht mit der Autorin Spaziergänge, bleibt stehen, lässt sich berühren. Die Gedichte sind lange Augenblicke, Korrespondenzen mit den grossen stillen Riesen. «Bäume sind Persönlichkeiten, die ganz andere Herausforderungen des Lebens bestehen müssen als wir Menschen», schreibt die Autorin im kurzen Vorwort. Bäume können nicht davonlaufen, sich nicht verschliessen, sich nicht verweigern, höchstens absterben.

«Waldmelodien» sind gesammelte Stimmen rund um die Themen «Wald» und «Bäume». Nicht verklärend, aber geschrieben mit Verehrung und grossem Respekt. Wer das Buch liest, macht mit der Autorin Spaziergänge, bleibt stehen, lässt sich berühren. Die Gedichte sind lange Augenblicke, Korrespondenzen mit den grossen stillen Riesen. «Bäume sind Persönlichkeiten, die ganz andere Herausforderungen des Lebens bestehen müssen als wir Menschen», schreibt die Autorin im kurzen Vorwort. Bäume können nicht davonlaufen, sich nicht verschliessen, sich nicht verweigern, höchstens absterben.

Glänzende Eishaut

am Stamm

Schneemelodie

die weiss geschwungenen

Zweige die Zweiglein

verlorener Vogellaut

In hohem Bogen

das Reh

flieht ins Gestrüpp

***

Filigrane

Tropfenzeichnung

das Astwerk

der Linde

erschauernd

wenn ein Spatz

auffliegt

Herzblättchen

zahllos winzig

zartgrünes Wedeln

zierliches Windspiel

im Abendhimmel

mächtige Krone

dunkelschrundig

Äste und Stamm

***

Weissrosa Blütenschaum

ergrauend

in der Dämmerung

aus ins Dunkel

versunkenem Wald

heiseres Geschrei

krächzendes Gekläff

und Uhuruf

die Jagd beginnt

Waldorgel

zieht alle Register

Rauschen und Brausen

Wispern und Wehen

Knacken und Knistern

aufgewühlt das Grün

tanzt in die Nacht

Grillen zirpen

unbeirrt

***

Schaukelnd

die Spiegelbilder

mächtiger Bäume

im Herbstteich –

goldgrün

die einzelne Birke

auf winziger Insel

reckt sich ins Licht

Platschgeräusch

fallender Eicheln

Der riesige Kastanienbaum

neben der Kirche

in der Altstadt von Biel

füllt den Himmel aus

mit seinem goldbraunen

Blätterdach

als wäre er

schon hier gewesen

ehe es überhaupt

Erde gab

um darin zu wurzeln

(alle Gedichte aus «Waldmelodien» von Irène Bourquin, Waldgut, mit freundlicher Genehmigung der Autorin)

Irène Bourquin wurde 1950 in Zürich geboren. Sie studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik. Von 1977 bis 1998 war Irène Bourquin Kulturredaktorin der Regionalzeitung «Der Landbote» in Winterthur. Bis 1988 leitete sie die Kulturredaktion. Ab 1988 war sie mit reduziertem Pensum Mitglied der Kulturredaktion. Mitte der 80er Jahre begann Irène Bourquin auch literarisch zu schreiben; seit 1998 liegt hier der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Ausserdem ist sie als Lektorin tätig und in verschiedenen Kulturprojekten engagiert. Irène Bourquin ist Mitglied des AdS (Autorinnen und Autoren der Schweiz) und des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.

Irène Bourquin wurde 1950 in Zürich geboren. Sie studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik. Von 1977 bis 1998 war Irène Bourquin Kulturredaktorin der Regionalzeitung «Der Landbote» in Winterthur. Bis 1988 leitete sie die Kulturredaktion. Ab 1988 war sie mit reduziertem Pensum Mitglied der Kulturredaktion. Mitte der 80er Jahre begann Irène Bourquin auch literarisch zu schreiben; seit 1998 liegt hier der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Ausserdem ist sie als Lektorin tätig und in verschiedenen Kulturprojekten engagiert. Irène Bourquin ist Mitglied des AdS (Autorinnen und Autoren der Schweiz) und des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.

Alle Fotos © Irène Bourquin (Titelfoto «Eisstrunk»)

Seit 2016 vergibt auch unser Nachbarland Österreich einen jährlichen Buchpreis, in der Anlage und Ausrichtung ganz ähnlich dem Schweizer Buchpreis. Im ersten Jahr war es Friederike Mayröcker als erste Preisträgerin, 2017 Eva Manesse und im letzten Jahr Daniel Wisser.

Seit 2016 vergibt auch unser Nachbarland Österreich einen jährlichen Buchpreis, in der Anlage und Ausrichtung ganz ähnlich dem Schweizer Buchpreis. Im ersten Jahr war es Friederike Mayröcker als erste Preisträgerin, 2017 Eva Manesse und im letzten Jahr Daniel Wisser.

Auffälligster Unterschied zwischen den Nachbarn ist die österreichische Unterteilung in zwei Kategorien. Wie in der Schweiz prämiert Österreich das beste deutschsprachige belletristische, essayistische, lyrische oder dramatische Werk einer österreichischen Autorin bzw. eines österreichischen Autors oder solcher, die seit drei Jahren in Österreich leben und wirken. Daneben zeichnet Österreich aber zusätzlich das beste Debüt einer österreichischen Autorin bzw. eines österreichischen Autors aus. Eine Besonderheit, die verhindert, dass literarische Schwergewichte neben DebütantInnen nicht unnötig in Konkurrenz stehen, denn hinter den gestandenen Namen steht immer auch ein ganzes Werk, ein literarisches Oeuvre.

So stellte ich dem Geschäftsführer der Buch Wien Gustav Soucek einige Fragen:

In der Schweiz entfacht sich jedes Jahr erneut Polemik darüber, wie der Buchpreis juriert wird, wer ihn gewinnt und wie man mit jenen umgeht, die ihn nicht gewinnen und seit Jahrzehnten zum innersten Kreis jener gehören, die die CH-Literatur ausmachen. Wie kommentiert man in Österreich Auswahl und Verleihung des Buchpreises?

Der Österreichische Buchpreis ist erst seit vier Jahren Bestandteil der Literaturszene, aber es war höchste Zeit diesen eigenständigen und hochdotierten Preis ins Leben zu rufen. Daher sind die Rückmeldungen in der Branche selbst, bei den Medien und auch bei den Lesern sehr positiv. Dadurch, dass alle Juryteilnehmer in Österreich jährlich wechseln, gibt es kein zu erwartendes Ergebnis und (konstruktive) Kritik an Literatur und Preisträgern ist absolut positiv, da es „das Buch“ im Gespräch hält und die Buchwirtschaft ja für offenen Diskurs eintritt und steht.

So wie der Schweizer Buchpreis mit der BuchBasel verknüpft ist, ist es beim Österreichischen Buchpreis die BuchWien, ein ungleich grösserer Anlass als das Basler Pendant, verzeichnete die BuchWien doch 2017 50000 Besucher, während die BuchBasel im vergangenen Jahr die Zehntausendmarke nicht knacken konnte. Grosser Unterschied ist dabei, dass die BuchWien eine Messe ist; 451 Veranstaltungen mit 381 Autorinnen und Autoren sowie 350 Aussteller aus 20 Nationen auf 8.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Wo liegt das Österreichische Erfolgsrezept? Liegt es nur an der Tatsache, dass der Schweiz eine Buchmesse mit Ausstrahlung fehlt?

Vielleicht ist es ein Mix aus Tradition und Moderne, denn der Vorläufer der BUCH WIEN, die Buchwoche, blickt auf 60 Jahre Vergangenheit zurück, ehe sie von der BUCH WIEN in der heutigen Form am Standort Messe Wien vor 11 Jahren abgelöst wurde. Erklärungen zu einer Buchmesse in der Schweiz habe ich aber nicht und ich würde es auch tunlichst vermeiden meinen Kollegen in der Schweiz und vom SBVV gute Zurufe aus der Ferne zu geben.

Im ersten Jahr hiess die Preisträgerin Frederike Mayröcker, eine der ganz grossen Dichterinnen des 20. und 21. Jahrhunderts, eine Ikone. Wie weit wird ein solcher Preis zur Würdigung eines ganzen Werkes, auch wenn die Ausgezeichnet für ihr Buch „fleur“ geehrt wurde, einen Text, der „zu einem Fenster zu Welten wird, die sich der realistischen Darstellung entziehen, den Möglichkeitssinn von Literatur auf eine ganz besondere Weise erfahrbar macht“?

Ich habe natürlich keinen Einblick in die Jurysitzungen und ich nehme in keiner Form daran teil. Die Diskussionen, die dort stattfinden kenne ich nicht. Wenn ich mir aber zum Beispiel den österreichischen Buchpreisträger des letzten Jahres, Daniel Wisser, ansehe, der 1971 geboren wurde, gehe ich nicht von einer Lebenswerk-Auszeichnung aus. Im Gegenteil, ich wünsche mir noch viele Bücher wie „Königin der Berge“ von ihm. Für Würdigungen eines ganzen Schaffens gibt es in Österreich den seit 1990 bestehenden „Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln“. Ich denke, dass alle JuryteilnehmerInnen das wissen und deshalb auch zwischen Lebens- und Einzelwerk unterscheiden.

Ein grosser Unterschied der beiden Wettbewerbe ist ihre Unterteilung zwischen eigentlichem Buchpreis und einem Preis für das beste Debüt. Eine Unterteilung, die meiner Meinung nach ausgesprochen viel Sinn macht, um literarische Schwergewichte nicht mit „Neulingen“ mischen zu müssen. Eine Reaktion aus Erfahrungen im Ausland oder nur einfach eine gute Idee?

Ein grosser Unterschied der beiden Wettbewerbe ist ihre Unterteilung zwischen eigentlichem Buchpreis und einem Preis für das beste Debüt. Eine Unterteilung, die meiner Meinung nach ausgesprochen viel Sinn macht, um literarische Schwergewichte nicht mit „Neulingen“ mischen zu müssen. Eine Reaktion aus Erfahrungen im Ausland oder nur einfach eine gute Idee?

Eine gute Idee aus Österreich! Auch wenn sie irgendwo auf der Welt vielleicht schon existierte und existiert. Und es hilft uns natürlich den sehr jungen Österreichischen Buchpreis vom Schwergewicht Deutscher Buchpreis zu unterscheiden.

In der Longlist des Österreichischen Buchpreises (noch ein Unterschied, denn eine solche gibt es in der Schweiz nicht) finden sich neben unbekannteren Namen nicht wenige Eckpfeiler deutschsprachiger Literatur: Marlene Streeruwitz, Clemens J. Setz, Karl-Markus Gauß und Norbert Gstrein. Nicht zu vergessen, der noch immer im „Ausland“ als Geheimtipp geltende Südkärntner Florjan Lipuš, Träger des Grossen Österreichischen Staatspreises 2018. Das Reservoir an grossen Namen und Büchern scheint in Österreich unerschöpflich.

Wenn dieser Eindruck besteht, freut uns das natürlich sehr. Wir sehen das als eine Art von Bestätigung beispielsweise auch mit großer Freude beim Deutschen Buchpreis, den im Jahr 2018 der Österreicher Robert Menasse mit „Die Hauptstadt“ gewonnen hat und wo auch heuer wieder sechs österreichische AutorInnen – Raphaela Edelbauer, Andrea Grill, Angela Lehner, Tonio Schachinger, Eva Schmidt und Marlene Streeruwitz – unter den Longlist-Nominierungen sind. Und erfreulicherweise mit Zsolnay, Kremayr & Scheriau und Jung und Jung auch drei österreichische Verlage auf dieser Longlist stehen. Ich wünsche uns, dass es weiterhin so unerschöpflich bleibt.

Nimmt man in Österreich den Schweizer Buchpreis wahr? Ganz ehrlich!

Immer ehrlich! Die Fachwelt natürlich schon, weil wir ja auch darüber berichten und weil es in Österreich ein hohes Interesse an Literatur und Schriftstellern gibt. Inwiefern sich dieses Fachwissen über die Medien und den Buchhandel bis zum Buchkäufer und Leser durchspricht ist dann natürlich auch eine Frage des Verlagsmarketings und der Marktmaßnahmen. Ich würde sehr gerne mehr Promotion für den Schweizer Buchpreis in Österreich machen und freue mich jetzt schon auf die Lesungen daraus auf der BUCH WIEN 19.

Ein Interview mit mir selbst:

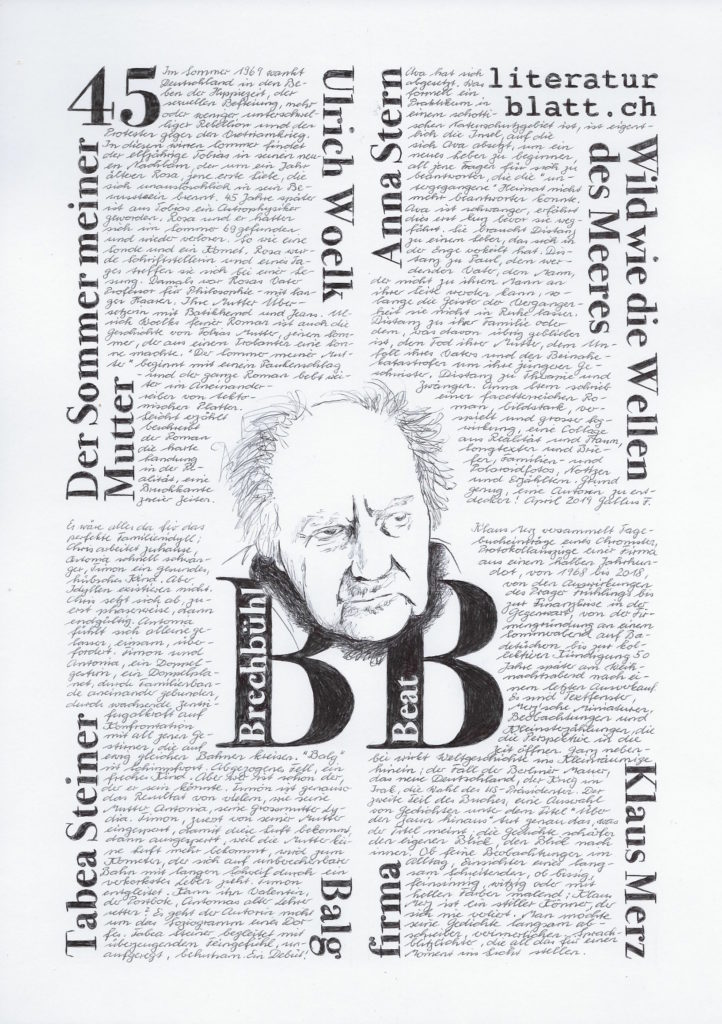

Seit ein paar Jahren gibt es diese Literaturblätter. Was bewegt dich dazu, mit so viel Aufwand ein Blatt für das gute Buch zu gestalten? Am Anfang war immer wieder die Frage nach einem guten Buch, einem Lesetipp, Lesefutter für Ferien. Zudem gab es einen Kurs, bei dem ich am Schluss schriftlich Empfehlungen abgab, auch damals schon vier Bücher. Aber man nahm meine Empfehlungen bloss zur Kenntnis, selbst die Tatsache, dass ich die Rezensionen nicht bloss aus dem Netz kopierte. Altpapier. Dann zeichnte und schrieb ich mein erstes Literaturblatt und die Reaktionen waren umwerfend.

Wie gestaltest du diese Blätter? Sind sie verkleinert? Die Blätter sind im Format A4 und Originalgrösse. Ich zeichne und schreibe immer mit schwarzem Kugelschreiber, kann mir Fehler und Korrekturen nur ganz begrenzt leisten. Es kam auch schon vor, dass ich ziemlich weit gereifte Blätter noch einmal beginnen musste. Ich zeichne und schreibe gerne. Und ich bin ein haptischer Mensch. So wie elektronische Bücher für mein Genussverständnis undenkbar sind, bleibt ein Schriftstück und eine Zeichnung das ganz Spezielle.

Wie lange arbeitest du an einem solchen Blatt? Immerhin sind es mittlerweile 47 an der Zahl. Die Arbeit beginnt mit der Auswahl der vier Bücher, den Rezensionen. Auf meinen Blog schaffen es Bücher, die mir in irgendeiner Weise gefallen, die ich nicht einfach weglege. Bücher auf meine Literaturblätter schaffen es nur, wenn sie mir ganz besonders ans Herz wachsen, wenn ich glaube, dass sie beinahe jede und jeder gelesen haben muss. Dann brutzelt in meinem Kopf, was und wie ich gestalte, welche Zeichnung aufs neue Literaturblatt gesetzt werden soll. Dann die Suche nach dem Sujet – und dann in meiner Bibliothek am Schreibtisch das konzentrierte Arbeiten mit dem Kugelschreiber. Fertig ist die Arbeit noch lange nicht. Aber es vergehen viele glückliche, intensive Stunden, manchmal über Wochen.

Warum Kugelschreiber? Warum muss die Schrift so klein sein. Unbedingt lesefreundlich erscheint mir ein solches Blatt nicht. Es gab einen schweizer Schriftsteller, Redaktor und Zeichner, der fast alle seine Skizzen und Zeichnungen mit Kugelschreiber fertigte. Vor Jahrzehnten entdeckte ich ihn für mich, begann ihn zu lieben und zu verehren. Arnold Kübler war auch jahrelang Redaktor der Kulturzeitschrift DU, die einst eine ganz andere Bedeutung hatte, als sie es heute neben all den digitalen Medien hat. Arnold Kübler machte Reisen, besuchte Ausstellungen. Er fotografierte kaum, zeichnete stets. Zeichnen als eine Art des Schauens. Und die Schrift ist meine Schrift. Zugegeben ein bisschen angelehnt an die Mikrogramme von Robert Walser. So wie Arnold Kübler war und ist Robert Walser einer der Grossen in meiner Bibliothek, auch im unendlich grossen Regal in meinem Herzen.

47 Literaturblätter. Wie lange soll die Reihe werden? Was bewegt dich jedes Mal, mit einem neuen Blatt zu beginnen? Alle, die einmal mit einer Reihe begonnen haben, wissen, wie schwierig es ist aufzuhören. Das wissen SammlerInnen aller Couleur. Die Literaturblätter sind zu einem „Konzeptkunstwerk“ geworden. Sie haben längst eine Eigendynamik bekommen, sind zu etwas geworden, was es sonst kaum mehr gibt. Allein die Tatsache, dass ich sie alle per Post mit ein paar persönlichen Worten auf der Rückseite verschicke, gibt den Blättern den Wert eines Briefes. Und wer bekommt heute noch einen Brief? Ich bekomme Fotos von Menschen, die die Literaturblätter in ihrer Wohnung aufhängen, sogar eingerahmt. Vielleicht sind sie etwas von einer Welt, die unterzugehen droht. Alles bunt, digital, perfekt, billig, schnell… vielleicht ein notwendiger Kontrapunkt zu meinen Rezensionen im Netz. Die analogen Literaturblätter und die digitale Form unter literaturblatt.ch erreichen ganz verschiedene Lesegruppen, geben meiner Arbeit etwas Spezielles.

Und zu meiner Freude hängen sie nun an Wänden, Türrahmen, werden aufbewahrt und gehortet.

Meine grosse Freude aber sind die vielen Reaktionen auf die Literaturblätter. Seien es nun Leserinnen und Leser oder Autorinnen und Autoren; Lesende, die sich bekräftigt fühlen oder einfach nur Freude am Literaturblatt haben – und Schreibende, die sich erkannt und verstanden fühlen!

Sind Sie interessiert?

Sie können die Literaturblätter abonnieren:

Gallus Frei-Tomic

LITERATURPORT Amriswil

Maihaldenstrasse 11

8580 Amriswil

oder via „Kontakt“

Für mindestens 50 Fr./€ schicke ich ihnen 10 Nummern der Literaturblätter. Die Literaturblätter erscheinen ca. 6 Mal jährlich.

Für mindestens 100 Fr/€ schicke ich ihnen als Freunde der Literaturblätter 10 Literaturblätter, 6 pro Jahr. Zudem sind sie auf literaturblatt.ch vermerkt.

Für mindestens 200 Fr./€ sind Sie als Gönner stets eingeladen, als Gönner der Literaturblätter auf literaturblatt.ch vermerkt bekommen 10 Literaturblätter (6 pro Jahr), also etwa 1 1/2 Jahre lang und werden einmalig auf Wunsch mit einem Buch beschenkt.

Kontonummer: Raiffeisenbank 8580 Amriswil-Dozwil-Sommeri CH16 8137 3000 0038 6475 8

Eine grössere Vision aus kleinen Dingen

Dieses Buch ist ein sprachliches Kunstwerk. In einer unverbrauchten, genauen Sprache arbeitet sich hier ein Autor an den Gewalten und Zumutungen der Welt ab. Als Briefroman konzipiert, richtet sich der Text an eine Mutter die Analphabetin ist und den langen Brief des Sohnes wohl nie lesen wird. Bereits im zweiten Satz des Romans heisst es: «Ma, ich schreibe, um dich zu erreichen – auch wenn jedes Wort auf dem Papier ein Wort weiter weg ist von dort, wo du bist.»

Der angeschlagene Tonfall ist direkt und trifft den Leser/die Leserin ungeschützt. Emotional aufgeladene Szenen voller Rauheit und Brutalität lösen Szenen voller Schönheit und Zartheit ab. Eine Dringlichkeit, ja Notwendigkeit, ist diesem Buch eigen – sie verstört und reisst mit. Erzählt wird sequentiell, bruchstückhaft – ganz im Sinne des Autors: «Ich erzähle dir weniger eine Geschichte als ein Schiffswrack – die Teile dahintreibend, endlich lesbar.»

Nach der Lektüre von Roland Barthes› «Tagebuch der Trauer» und dem darin stehenden Satz «Ich habe den Körper meiner kranken, dann sterbenden Mutter gekannt», beschliesst der Autor den Brief an die Mutter zu schreiben.

1988 in Saigon geboren, zog Ocean Vuong, vor seinem Romandebüt eher bekannt für seine lyrischen Arbeiten, mit zwei Jahren in die Vereinigten Staaten, in ein Land, das ihn, neben den heiklen Familienverhältnissen in denen er aufwuchs, in vielerlei Hinsicht prägte. Stoff genug für einen gesellschaftskritischen, die Verhältnisse anprangernden Roman mit einer unglaublichen Sogwirkung.

Warum nun aber dieser Text? Diese spezifische Form? Was treibt den Autor an? Ist es Selbstbehauptung? Selbstermächtigung?

Bei der Lektüre spürt man die immense Kraft die von Vuongs Worten ausgeht. Da ist eine Präzision und Tiefe, die beeindruckt. Hier legt einer Schichten frei, Schichten von Gewalt und Krieg und Zurichtung, aber auch von Freiheit und  Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.

Neben der Gewalt die von Männern ausgeht, sei es im Krieg oder als überforderte Väter, die trunksüchtig und ohne Arbeit ihr Leben im amerikanischen Nirgendwo fristen, spielt die Gewaltbereitschaft und Unzulänglichkeit der eigenen Mutter eine zentrale Rolle im Roman. Nach schmerzlichen Szenen häuslicher Gewaltausbrüche – die Mutter prügelt immer wieder auf den Jungen ein, in der Wohnung, auf der Strasse, die Angst des Jungen übergross, der nicht mehr weiter weiss, und irgendwann auch wegrennt – endet die Gewalt mit seinem Aufbegehren gegen die Mutter und einem Ende der Schläge nach dreizehn langen Jahren. Was bleibt ist eine Mutter, die nicht mehr schlägt, aber Geschlagene bleibt. Als Zugewanderte und Analphabetin steht sie am Rande der Gesellschaft, arbeitet weiterhin bis zur Erschöpfung in Fabriken und Nagelstudios, und kennt nur dieses eine Leben – ein Leben bestehend aus Arbeit und Schlaf. Diese (zugerichtete) Mutter, so schreibt der Autor, ist damit «Zuflucht und Warnung» zugleich. Wie liebevoll, aber auch hilflos diese Mutter sein kann, zeigt Vuong in einer längeren Sequenz; hierbei schildert er den Unfalltod eines geliebten Cousins und das vermeintliche Wiedererkennen dieses Cousins in der New Yorker Subway. Eine Panikattacke befällt Little Dog und er beschliesst umgehend seine Mutter anzurufen. Zuerst sagt sie kein Wort, dann beginnt sie die Melodie von «Happy Birthday» zu summen, des einzigen englischen Liedes, das sie kennt. «Und ich lauschte, das Telefon so fest an mein Ohr gepresst, dass noch Stunden später ein rosa Rechteck in meine Wange geprägt war.»

Neben dem ambivalenten Verhältnis zu seiner Mutter, schildert Vuong, ausführlich und mit grosser Empathie, die Beziehung zu drei weiteren, ihm wichtigen Menschen: Zum einen ist da die Grossmutter Lan, die mit ihm und seiner Mutter in einer viel zu kleinen Wohnung in einem ärmeren Viertel der Stadt (Hartford) wohnt und deren Tod er ebenfalls schreibend im letzten Drittel des Buches zu bewältigen versucht. Sie war es, die ihm Geschichten erzählte. Er war es, der ihr die grauen Haare mit einer Pinzette auszupfte. «Der Schnee in meinem Haar (…) mein Kopf juckt davon. Bist du so gut und zupfst mir die juckenden Haare aus, Little Dog? Der Schnee schlägt Wurzeln in mir.» Die zweite Bezugsperson: Paul, sein Grossvater, ein amerikanischer Soldat, der in Vietnam im Einsatz war, bei dem sich letztlich herausstellt, dass er nicht der leibliche Vater seiner Mutter Rose ist. Dennoch bleibt er für Little Dog der Grossvater, schliesslich hat er nur den einen. Dritte wichtige Person ist Trevor, ein Durchschnittsamerikaner, Sohn eines abgehalfterten Trinkers, zwei Jahre älter als Little Dog und bald nicht nur wichtigster Freund und Begleiter sondern auch über alle Massen Geliebter. Als Vierzehnjähriger lernt Little Dog ihn bei der Arbeit auf einer Tabakplantage kennen. Als Trevor, nach jahrelangem Drogenkonsum, mit zweiundzwanzig Jahren einsam und verlassen in seinem Zimmer stirbt, fühlt sich Little Dog schuldig, hat er ihn doch allein gelassen in all seiner Kaputtheit, Versehrtheit, Verzweiflung. Trevor, unschuldig süchtig geworden – als Jugendlicher verschrieb man ihm wegen eines Knochenbruchs Schmerzmittel (Oxycontin) mit hohem Suchtpotenzial – hat es, wie viele Andere in den USA (Vuong: «Die Wahrheit ist eine Nation unter Drogen…») nicht geschafft zu überleben, und ist damit ein weiteres Opfer der Verhältnisse in einem Land, wo die Chancen auf Glück so ungleich verteilt sind und die Armut so gross.

Ocean Vuong übt harsche Kritik an den sozialen Verhältnissen in den USA. In seinem Roman leuchtet diese Kritik immer wieder hell auf. Er weiss, aus nächster Nähe, wovon er spricht. Viele seiner Freunde sind jung gestorben. Vier an einer Überdosis. Trevor war also keine Ausnahme. Nicht zuletzt geht es Vuong in seinem brillanten Text um den Krieg und das was der Krieg mit Menschen anstellt, welche Traumata zurückbleiben und Menschenleben prägen. Gewalt gebiert Gewalt. Vuong blickt zurück, zurück in eine weit entfernte Vergangenheit, seine eigene Familiengeschichte, den Krieg in Vietnam.

Was die Besonderheit der Sprache angeht: Auf nahezu jeder Buchseite finden sich Formulierungen, die einem deutlich machen, wie beweglich die Sprache Vuongs sein kann, wie nah er den Dingen kommt durch seine gedrechselten Sätze. An dieser Stelle zwei Beispiele für die Kunstfertigkeit dieser Prosa. Bei der Tabakernte heisst es da: «…das Geräusch ihrer Klingen wurde lauter und lauter, bis man sie beim Schneiden keuchen hörte, während die Stiele hellgrün um ihre gebeugten Rücken herabspritzten. Man meinte das Wasser im Innern der Stängel zu hören, wenn der Stahl die Membranen aufbrach, und die Erde färbte sich dunkel, wo die Pflanzen ausbluteten.» Oder wie hier, auf einem Feld, nachdem der Protagonist ein Geräusch (wahrscheinlich ein Tier) gehört hat und diesem nachgeht: «Das Heulen kommt wieder, der Klang tief und hohl, als hätte er Wände, etwas, in dem man sich verstecken kann. Es muss verwundet sein. Nur etwas, das Schmerzen leidet, kann einen Ton hervorbringen, in den man eintreten kann.»

So sehr diese Sprache trägt und so überzeugend die Figurenführung, eine kleine Kritik an diesem Roman soll nicht unerwähnt bleiben. So ist es aus ästhetischen Gründen durchaus nachvollziehbar, dass der Autor seiner Mutter seine elegante Sprache angedeihen lässt, glaubwürdig ist die Figur dadurch bei weitem nicht: «Das Vietnamesisch, das ich spreche, habe ich von dir, eines, dessen Diktion und Syntax nur das Niveau der zweiten Klasse erreichen.» Es ist ein wenig ärgerlich, dass sich hier ein Widerspruch offen zeigt. Doch es bleibt dem Leser/der Leserin überlassen, das zu bewerten.

Alles in allem sticht das Buch aufgrund seiner Klasse und Eigenständigkeit aus der Vielzahl von Neuerscheinungen heraus. Da ist jemand ein Wagnis eingegangen. Für die Kunst. So viel steht fest. Und dafür gebührt Ocean Vuong mehr als Respekt. Dass hier ein Debüt vorliegt, würde man nicht meinen. Ein feines, ein kluges Buch.

Text: Karsten Redmann

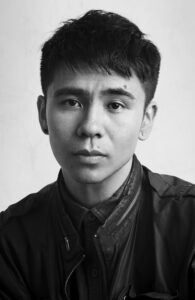

Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.

Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.

Übersetzt von Anne-Kristin Mittag

Noch sind die ersten Internationalen Tage für improvisierte Musik und Poesie ein Experiment. Ein Experiment in vielerlei Hinsicht. Nach ersten Erfahrungen mit junger Schweizer Literatur, den Text mit Musik zu vermischen und zu verweben, sowohl dem Text wie der Musik aus dem Moment einen neuen Raum zu erschaffen, wagen wir uns tapfer in eine nächste Runde. Überzeugt davon, dass den klassischen „Wasserglaslesungen“ daraus etwas entgegenzustellen ist, erst recht im Zusammenspiel von Lyrik und Musik, die sich beide ihrer ganz eigenen Instrumente bedienen.

Wer erträgt schon verdichtete Sprache über eine Stunde lang, ein Gedicht nach dem anderen, ein Bombardement von Sinnesspiegelungen, die sich sehr oft einer klaren, ganz einfachen Interpretation entziehen? Aber da es ja sehr oft genau die Art des Schreibens ist, die sich explizit um Klang, Rhythmus, Farbe und Resonanz bemüht, ist es naheliegend, diese zwei Sparten miteinander zu verbinden.

Wer erträgt schon verdichtete Sprache über eine Stunde lang, ein Gedicht nach dem anderen, ein Bombardement von Sinnesspiegelungen, die sich sehr oft einer klaren, ganz einfachen Interpretation entziehen? Aber da es ja sehr oft genau die Art des Schreibens ist, die sich explizit um Klang, Rhythmus, Farbe und Resonanz bemüht, ist es naheliegend, diese zwei Sparten miteinander zu verbinden.

Die Bühne, die wir Lyrik und Musik bieten, ist wenig bespielt. Selbst an grossen Festivals wie den Solothurn Literaturtagen oder dem Lyrikfestival Basel sind Veranstaltungen, die über die klassische Rezitation hinausgehen, selten. Und da erste Erfahrungen, beispielsweise mit der österreichischen Dichterin Margret Kreidl mehr als positiv ausfielen, wagen wir uns in dieses Abenteuer, zumal die im kommenden November eingeladenen KünsterInnen klingende Namen haben: Wolfgang Hermann aus Wien, Michelle Steinbeck aus Hamburg (Basel), Ariane von Graffenried aus Bern und Thilo Krause aus Zürich.

Ob daraus ein Lyrikfestival in eigenem Format mit Tradition wird, entscheiden nicht zuletzt die Kulturinteressierten aus der Ostschweiz, ob sie sich verführen, zu akustischen Abenteuern locken lassen. In einer Zeit, in der man sich um echte Emotionen so sehr bemüht, ist eine Veranstaltung mit Lyrik und improvisierte Musik genau das Richtige. Im Theater 111 in St. Gallen wachsen Welten zusammen!

L111 sind Christian Berger (Sound), Dominic Doppler (Takt), Gallus Frei-Tomic (Konzept) und Flavia Steinlin (Marketing & Kommunikation). Mehr Informationen unter l111.ch oder christianberger.ch.

Die Schlange

Die Schlange machte Eurydike den Garaus

Als sie barfuss zur Kasse gebeten wurde

Auch da war es keine Frage des Alters

Eurydike musste hinab, zweimal

& Eva war offen für die Einflüsterungen der Klugen

Verlangte nach dem Apfel der Erkenntnis, viel

Intelligenter als Adam, der erst überzeugt

Werden musste, sie – geschaffen aus dem edlen

Rippenstoff, nicht aus Lehm, Torf & Dreck

Eva – die wahre Krone der Schöpfung

Den Rumpf auf der Erde, chthonisch durch & durch

Den Kopf leicht erhoben, züngelnd

In Höhlen & im Schatten mächtiger Steine, am Wegrand

Wohnend, wartet sie auf den Feind, die Beute

FV, 28. Januar 2012

Engadiner Tage

Eva – viel intelligenter als Adam,

Evas – deren zwei sind mir bekannt,

Die eine Feministin, die andere liebt

Lieber Rippenstoff statt Lehmfiguren,

Ein reiner Zufall?

Sie, dachte auch Annemarie,

Annemarie, die dort oben

Auf unserem ureigensten Boden

Stand, wo ich jetzt steh‘,

Annemarie, die ihren Blick

Zur Margna hin schweifen liess,

Welche majestätisch erhaben

Am Rande des Silsersees

Thront, ja sie – die wahre

Krone der Schöpfung

Wundert es da, dass ich

Aus Demut

Weinen muss, jedes Mal,

Wenn ich zu ihr hin, wenn

Ich von ihr weg fahre,

Über die Höhen des Julierpasses –

CP, 13. Februar 2012

Ja, dieses Hochtal

Brachte viele aus der Fassung

Offen

Nur nach oben

Nicht nach unten

Sils – als gäbe es

Keine Niederungen

Dieses Hochtal spricht

Mir aus der Seele & es bleibt

Dabei ganz stumm

Offen

Nach oben nur

FV, 14. Februar 2012

Kriegsjournalismus

für Marie Colvin & die Ihrigen

Die Augenzeugin

An der Front

Trägt eine schwarze

Piratenklappe

Hat von zwei Lidern

Nur noch eines

Offen

& doch sieht sie

Besser

Als die meisten Anderen

Sieht das, was

Nicht gesehen

Nicht gehört

Vielleicht gelesen

Werden will

Es bombt & schiesst

In Schutt & Blut

Im Morgenblatt

In sicherer Ferne

Als sie noch einmal

Sehen wollte

Stellte sie eine Rakete

Stumm

Schaut der Rest

Jetzt genauer hin

Vernimmt der Westen

Nun die Schreie –

CP, 5. März 2012

Immer kurz innehalten

Den Mantel zuknöpfen

Aus Respekt vor der Kälte

Blätter & Kieselsteine wechseln sich ab

Unter meinen Sohlen

Gehen, Nachdenken, Katharsis

Über den Friedhof Richtung Sphinxe & Krematorium

Immer kurz innehalten.

Lebensfresser

Finden Gefallen an überbordenden Zukunftsplänen

Tragen dick auf mit der Namensgebung fiktiver Drillingstöchter

Duales Lachgebrüll in warmen Kissen

Wie wär’s mit West Virginia, South Carolina

& Jutta

Bekannte & Irre haben’s schon ärger getrieben

Irgendein Beamter, der sich mokiert

Bestimmt durchgewinkt

Mass halten ist eine Kunst

Das Laster der Glücklichen – die Masslosigkeit

Senke den Blick!

You forget so easily!

Unter Endorphin überspult das Gehirn Schmerzensbilder

Die zahlreich Verworrenen in der Diashow

Aus Eigenschutz vernebelt

Das Fallbeil schwebt permanent über Kopf & Kragen

Ein dünner Faden hält alles zusammen –

CP, 31. Oktober 2017

Am Tag der Toten

Unser Skelett Charlie

– Chaplin, Brown, Hebdo? –

Charlie eben auf dem Balkon

Zu Halloween installiert

Sein Gejachter & Geschlenker

Durchgeisterte die Nacht

Heute zwei Kerzen

Auf dem Grab meiner Eltern

Zu Allerheiligen angezündet –

Sie brennen noch jetzt

Die Seelenlichter –

Ein dünner Faden hält alles zusammen

FV, 1. November 2017

Paix

Catherine Ribeiro + Alpes

Die Schamanin schweigt

Instrumentale Minuten

Bevor sie ansetzt

Um durch Gänge

Von Gehörgebirgen

Zu rasen

Frieden den kranken Seelen

Sprechend

Wir werden ruhig schlafen

Bei starkem Luftzug

Den Seelenlichtern

Sei jeder Tag

Tag der offenen Tür

CP, 11. November 2017

Der schwarze Schwan

für die Musik von Bert Jansch

Der schwarze Schwan steigt

Am Nordhimmel bis

Im November auf

Kreuzt den Horizont

Einsam. Er verblasst

Am Zelt, widerklingt

Im winterlichen

Raureif, wenn er

Den schwarzen Ozean

Durchgleitet

Eisblumen keltern

Die Sommertage

Duftbrüche zerstreuen sie

Raureif schmilzt & versickert

In schwarzer Erde

FV, 18. November 2017

Claire Plassard ist 1990 geboren, Florian Vetsch 30 Jahre davor. Ihr erstes Aufeinandertreffen kam im Gymnasium in St.Gallen zustande, wo Plassard in ihrem Abschlussjahr das Ergänzungsfach Philosophie bei Vetsch belegte. Aus dieser Begegnung entwickelte sich rasch, jenseits eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses, eine produktive Freundschaft, die ohne Rücksicht auf Kategorien wie Geschlecht und Alter aufblühte. Florian Vetsch, der bereits in Zusammenarbeit mit dem Beat-Imam Hadayatullah Hübsch (1946-2011) den Gedichtband Round & Round & Round (Songdog, Wien 2011) geschrieben hatte, jagte im Oktober 2011 per E-Mail einen ersten poetischen Federball in Claire Plassards Richtung; die junge Dichterin, die gerade mit dem Luzerner Lyriker Pablo Haller die Gedichtzyklen blut & blumen / verdaute zukunft (Privatdruck, Luzern 2012) abgeschlossen hatte, erwiderte den Ballanschlag noch im selben Monat. Regeln gab es für das Zusammenspiel der beiden keine. Weder stand eine Deadline fest, noch gab es thematische oder formale Einschränkungen. Die einzige Rahmenbedingung war, dass in chronologischer Folge ein Gedicht auf das andere antworten sollte usw. usf. Die Dynamik dieses Austauschs ergab nach zwei Jahren die 64 Gedichte, welche die Sammlung Steinwürfe ins Lichtaug (Moloko Print, Pretzien 2014) präsentiert, mit Zeichnungen von Harald Häuser und einem Nachwort von Felix Philipp Ingold; fünf Jahre später, im Frühjahr 2019, legten die beiden, mit einem Auftakt von Katharina Franck und Zeichnungen wiederum von Harald Häuser, 70 Gedichte unter dem Titel Ein dünner Faden hält alles zusammen (Moloko Print, Pretzien 2019) nach.

Claire Plassard, *1990, lebt und arbeitet in Zürich. Studium der Philosophie, Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft sowie der Gender Studies in Zürich und Berlin. Sie schreibt Lyrik, Essays, Rezensionen und Reportagen.

Florian Vetsch, *1960, lebt und arbeitet in St. Gallen. Studium der Philosophie, der Germanistik sowie der Literaturkritik in Zürich. Er veröffentlichte Poesie, Tagebücher, Essays, Anthologien sowie Übersetzungen von Paul Bowles, Ira Cohen, Jan Heller Levi, Mohammed Mrabet u.a.m.

«Steinwürfe ins Lichtaug» auf planetlyrik.de mit Nachwort von Felix Philipp Ingold

Beitragsfoto © Sabrina Peterer

I Am Tod eines Menschen

Ich habe nie gesagt, dass ein Mann kein Mensch ist.

II Sein letzter Wille

Eines Abends war T., von den meisten verlassen, gestorben. Er hatte sich plötzlich dem Tod gegeben. Von Augenblick zu Augenblick. Sein Gesicht schien vom Unerwarteten mit einem Mal getroffen.

T. wurde in einen dieser billigen Särge geschleudert. In der leblosen Bewegung, die der Körper in den Holzkasten machte, kam er anders als er selbst es wollte, ausgestreckt auf dem Rücken nämlich, zum Liegen.

Kurz nach seinem Über-Tritt suchte man sein Testament. Hastig und neugierig. Ein Mensch, der wie zufällig zum allgemeinen Wühlen stieß, griff irgendwohin und erfühlte einen größeren Papierfetzen, den er kurz, aber eingehend betrachtete.

Er las das Wort Testament, das mit ungelenker Schrift hingesetzt worden war. Und darunter noch: „Mein letzter und unbedingter Wille ist, auf dem Bauch liegend begraben zu werden. Im Sarg, wie im Grab.“ Die im Raum umherstehenden Verwandten entrissen dem Lesenden das Papier und zerfetzten es dabei zu kleinsten Stücken. Nun war nichts mehr zu lesen. Man musste sich auf die zimperliche Aussage des dabeistehenden Letztlesers verlassen und nach seinem Hinweis wurde der Tote urplötzlich gepackt, in die Höhe gewirbelt und auf dem Bauch zum Liegen gebracht.

Vor dem Sterben hatte T. noch etwas zu sich genommen. Natürlich passierte auch damit etwas. Mir blieb die Spucke weg. (Und dann noch immer der grausige Gedanke, man könnte eines Tages die Innenwände des eigenen Sargs sehen.)

T. wurde später auf eine unansehnliche Bahre gelegt. Aufgeputscht mit ein paar Mittelchen, die seine Farbe erhalten sollten. So lag er steif und leichenschuppig vor den Menschen, die kamen und gingen.

Irgendein aufgeplusterter Oberbeauftragter irgendeines Vereins, beileibe kein Wortkünstler, sprach ihm eine sogenannte Ehrentotenwache, „bestehend aus zwei Männer oder Frauen“, zu. Später nahm er Ausschau und überprüfte, wer sich schon und wer sich noch nicht gezeigt hatte.

Auch mir wurde eine halbstündige Wache aufgetragen.

Ich ging, um dort zu stehen.

Ich stellte mich an seine rechte Seite. Begann zu denken. Überlegte das Leben des abgestorbenen Körpers, vor dem ich stand wie ein aufgerichteter Besen.

Dieser schutzlose Elende, der von der Welt verfolgt wurde, wurde vom Leben verlassen.

Ich stand da. Wurde angestarrt. Von tränenden Augen und vorgeschützter Traurigkeit. Immer stärker fühlte ich eine Beschämtheit über die Würdelosigkeit der schamlosen Hinterbliebenen in ihrer Prunkwäsche.

Wie ein unsichtbares und tückisches Gespenst hatte sich der Tod in seinen Körper geschlichen. Viele hatten nur Abscheu und Entsetzen für ihn über. Nicht für den Tod, sondern den Toten. Einige andere traten nach dem ersten Bekanntwerden seines Ablebens zu einer Trauersitzung zusammen. Blech und heiße Luft sind die richtigen Bezeichnungen für sie. Der eine und andere beschwor in seiner nutzlosen Rede gar sein Aufleben.

In den eigenen Reihen, der sogenannten Familie, wünschte sich niemand ein nochmaliges Erstarken oder ein In-die-Luft-Strecken-Können des rechten Zeigefingers. Niemand aus diesen Kreisen würde ihn aus seinem ersten süßen Schlummer wecken. Keiner würde den Klöppel der Auferstehungsglocke rühren. Alle würden ein Aufflackern seines Lichts verhindern.

Ich war schon eine Viertelstunde gestanden.

Da kam seine lebendige Frau. Schrittverkrüppelt ging sie durch den Saal, in dem der Tote auf dem Nabel lag. Sie war gelöst, als wäre sie die Frau eines anderen. Keine Träne. Nicht der leiseste Anflug einer kleinen Traurigkeit. Beim allgemeinen Beten dieser Speichellecker, Vater unser, der Du bist, machte sie nicht einmal zum Schein mit. Sie war völlig gelöst. Beileid wurde ihr gewunschen.

Als sie mit sich allein war, kramte sie in ihrer vergammelten Handtasche und zog einen dieser Verehrungsgebrauchsgegenstände heraus. Eine Kette. Mit Kreuz. Und dem Gekreuzigten. Sie nahm das Kleinod zwischen die Finger und sprach dazu, tonlos, aber wie beim Gedichtaufsagen, im Himmel. Alles war auf einmal so schrecklich abschreckend bühnenhaft. Wahrscheinlich betete sie. Geheiligt werde Dein Name.

Wie konnte sie jetzt bloß beten. Dachte sie nicht daran, dass sie auch andere erkannt hatte. Auch die dürftigsten, hinterlistigsten und langsamsten Männer. Dachte sie nicht gerade an das andere Glück, das sie listig ausgekundschaftet hatte. Nicht mit ihrem Ehemann, der nun gärend hier lag, auf dem Nabel, in seinem zu kurzen Totenhemd.

Mir wurde kalt.

Ich stand da.

Ruhig. Steif. Unzufrieden.

Menschen kamen angelaufen.

Sie gingen schnell.

Sie hatten kaum Zeit, sich ein bisschen zu sammeln.

Sogar der älteste seiner missratenen Söhne nahm sich nur ein paar Augenblicke. Sobald er da war, verschwand er wieder. Er musste sich die Haare schneiden lassen. Sich aufmöbeln.

Dann war meine Zeit des An-der-Bahre-Stehens abgelaufen. Ich wurde von einer dicken, ausdruckslosen Gestalt abgelöst. Ich trat vor, verblieb kurze Zeit gedankenlos, spritzte Wasser über das Holz, das ihn barg, trat zu seinen Angehörigen, drückte ihnen die Hände und sprach wie beiläufig die Beileidsredensarten. Sie bestätigten dabei nur meinen Eindruck vom Nichtberührtsein.

Jeder Äußerlichkeit ledig, entfloh ich diesem herzlosen Raum und verschwand aufgekratzt in der Dunkelheit. Ich sollte ohnehin noch zu seinem Begräbnis.

III Die Ankunft und der Abgang

Der nächste Nachmittag war gekommen. Es war ein dunkler Tag. Der Regen schlug wie irr zu Boden.

Die Totengräber brachten den Sarg. Acht dicke Eingraber kamen, die sich am Weg von der Aufbahrung zur Beerdigung Lustiges und Schlagfertigkeiten erzählten, um ihre trostlose Tätigkeit besser ertragen zu können.

In der Kirche wurde der Holzkasten auf ein lachhaftes Gestell geschoben und dort belassen bis alle Spiele um den Tod abgewickelt waren.

Da war ein Beten und Gaffen und Sagen, ein kaum zu überbietendes. Die Eitleren trugen neue Kleider und freuten sich über jeden Tod. Und die Menschen, die vom Land in die Stadt kamen, meinten, Die Hälfte wäre genug gewesen.

Ein Vertreter irgendeines Vereins sprach ein paar große Worte, jedenfalls war er selbst überzeugt, solche abzusondern. Schlecht ist die Welt. Der Mensch sucht die Ewigkeit und Lust. Er ließ die Wirkung ein bisschen eindringen und trug weiter seine Merksätze vor. Nur Ewigkeit und Lust. Danach schnitt er unvermittelt das Leben „des Verblichenen“ an. Genauso gefühllos wie er sich sein Stück Brot vom Laib säbelte. Leider hat unser Freund nie die Frau gefunden, von der …

Einer der Leichensöhne wusste sofort, worauf der Redenschwinger hinauswollte. Er war es auch, der aus seinem Polstersessel sprang, den Quatschenden lässig, aber bestimmt, ohrfeigte und ihn mit entschlossenen Handbewegungen der Kirche verwies. Du Hund, Du dreckiger!

Nebenbei erwähnt, mehrere derartige Beispiele bestimmten den Ablauf.

Und schließlich war das Loch für den Sarg zu klein. Mit den heftigsten Anstrengungen wollte man es vergrößern. Aber jede Mühe war vergebens. Niemandem gelang es, weitere Erde aus der Grube zu schaufeln. Die Wut der Totengräber wuchs. Als sie den Höhepunkt erreicht hatte, packten sie den Sarg hart an und stießen ihn, ohne viel Rücksicht auf die Friedhofsmäßigkeiten, in den zu kleinen viereckigen Graben. Mit dem Stoßen drehte sich der Leichenkasten und passte ohne Schwierigkeiten in das ausgescharrte Loch.

Mit einem Mal lag die Leiche richtig im Grab. Entgegen dem aufrichtigen Wunsch des Testamentverfassers.

Eine Schande, auch der letzte Wunsch wurde ihm abgeschlagen. Auch dieser wurde einfach verdreht.

IV Zu guter Letzt

Letztlich wurde das Grab mit dem Sand der Uhren weich verschüttet.

(aus «Zwischenergebnis. Gesammelte Prosa», Leykam Verlag, Graz – Wien, 2018)

Janko Ferk (1958) ist Richter des Landesgerichts Klagenfurt, Honorarprofessor und Schriftsteller. Bisher hat er mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht, zuletzt die Monographie «Recht ist ein «Prozeß». Über Kafkas Rechtsphilosophie», sowie die Essaysammlungen «Kafka und andere verdammt gute Schriftsteller» und «Wie wird man Franz Kafka?» Seine neueste literarische Veröffentlichung ist die «Forensische Trilogie» (Edition Atelier, Wien 2010). Für seine literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis des P.E.N.-Clubs Liechtenstein.

Janko Ferk (1958) ist Richter des Landesgerichts Klagenfurt, Honorarprofessor und Schriftsteller. Bisher hat er mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht, zuletzt die Monographie «Recht ist ein «Prozeß». Über Kafkas Rechtsphilosophie», sowie die Essaysammlungen «Kafka und andere verdammt gute Schriftsteller» und «Wie wird man Franz Kafka?» Seine neueste literarische Veröffentlichung ist die «Forensische Trilogie» (Edition Atelier, Wien 2010). Für seine literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis des P.E.N.-Clubs Liechtenstein.

Reaktionen auf das 45. Literaturblatt:

«Ich bin zu tiefst beeindruckt!»

Nadine Rendl, Haymon

«Denn nebst all den Blogs, in deren Gestalt – zum Glück! – eine ganz neue Form der Literaturkritik aufblüht, ist ein von Hand kunstvoll gestaltetes Literaturblatt nochmals etwas ganz Besonderes, Aussergewöhnliches, ja, Einzigartiges.»

Tabea Steiner

«Lieber Gallus, deine Hand-Schrift ist angekommen, achtsam wie immer schaust du auf die ausgewählten Texte und weisst auch zu sagen, was du siehst: Hab Dank dafür, von Herzen.»

Klaus Merz

«Wann erhält man heutzutage noch etwas Handschriftliches. Selten verlässlich; nur von Ihnen. Ihre Literaturblätter. Dafür von Herzen Dank!»

Tanja Wartet, C. H. Beck

Für mindestens 50 Fr./€ schicke ich ihnen 10 Nummern der Literaturblätter. Die Literaturblätter erscheinen ca. 6 Mal jährlich.

Für mindestens 100 Fr/€ schicke ich ihnen als Freunde der Literaturblätter 10 Literaturblätter, 6 pro Jahr. Zudem sind sie auf literaturblatt.ch vermerkt.

Für mindestens 200 Fr./€ sind Sie als Gönner stets eingeladen, als Gönner der Literaturblätter auf literaturblatt.ch vermerkt bekommen 10 Literaturblätter (6 pro Jahr), also etwa 1 1/2 Jahre lang und werden einmalig auf Wunsch mit einem Buch beschenkt.

Kontoangaben:

Literaturport Amriswil

Gallus Frei, St. Gallerstrasse 21

(ab 1. Oktober 2019: Maihaldenstrasse 11)

8580 Amriswil

Raiffeisenbank

Kirchstrasse 13

8580 Amriswil

CH16 8137 3000 0038 6475 8

SWIFT-BIC: RAIFCH22

Urs Heinz Aerni: Einer Ihrer Romane lautet „Tanz der Vexiere“. Der Begriff Vexiere kann mit „plagen“ und „quälen“ übersetzt werden und sind heute als Geduldsspiele bekannt, bei denen entwirrt und wieder zusammengesetzt werden kann. Könnte das auch etwas mit Ihrer Art des Schreibens zu tun haben?

Alexander Günsberg: Der Roman erzählt, wie Spiegel Menschen verändern können. Ein Vexierspiegel verändert das Äussere. Im Inneren entstehen Vexiere, Abbilder des eigenen Ichs.

Aerni: Also eine Erweiterung der Bedeutung…

Günsberg: Der Begriff stammt von mir. Mit ‚plagen‘ oder ‚quälen‘ hat er nichts zu tun. Auch beim Schreiben plage ich mich nicht, sondern ringe um die besten Formulierungen, einen logischen Aufbau und eine packende Handlung. Das Schlimmste finde ich langweilige Bücher. Die Ideen, die meine Romane vermitteln, stehen zwischen den Zeilen einer Handlung, die so spannend ist, dass der Leser das Buch nicht aus der Hand legen kann, bis er am Ende angekommen ist. Das ist jedenfalls mein Ziel.

Aerni: Im besagten Roman ist der Schreinergeselle Alfred Kohnitz die tragende Figur mit einem Schicksal zwischen Einsamkeit und Sehnsucht und Suizidversuch und Abenteuerreise. Wie sind Sie auf diesen Alfred gestoßen?

Günsberg: Der Roman erzählt von einem Mann, der in Lebensangst und Minderwertigkeitskomplexen gefangen ist, sich durch das Erkennen seiner selbst zu einem neuen Menschen wandelt und eine Frau findet. Wunderschön ist der Moment, an dem sie auf einem kleinen Boot im Ozean auf die Wellen hinausblicken und im Glitzern der Sterne ihre Vexiere auf dem Wasser tanzen sehen. Deswegen habe ich den Roman ‚Tanz der Vexiere‘ genannt.

Aerni: Also kein verstecktes Spiel mit dem Namen des Protagonisten?

Günsberg: Nein, der Name Alfred Kohnitz ist unbedeutend. Ich hätte ihn genauso gut Heiri Hess nennen können. Namen sind nichts. Das was wir mit Ihnen verbinden, ist alles. Nehmen Sie zum Beispiel den Mädchennamen Chantal. Ich habe in meiner Jugend eine Chantal gekannt, die war die ärgste Ausgeburt des weiblichen Geschlechts, geifernd, rachsüchtig, dumm und eingebildet. Da war der Name Chantal für mich der hässlichste, den es gab.

Aerni: Starker Tobak

Günsberg: Später bin ich dann einer Chantal begegnet, die das herrlichste Geschöpf der Welt war und plötzlich bekam der Name die gegenteilige Bedeutung!

Aerni: Man kommt nicht umhin, bei der Lektüre auf den Verdacht zu kommen, dass Sie ein Freund der Harmonie und des guten Endes sein könnten. Ist dem so?

Günsberg: Nein. Das ist nur in diesem Roman so. Ich habe viele andere Geschichten geschrieben, die kein gutes Ende im landläufigen Sinn haben. Eine gute Geschichte muss auch eine sein, die sich in der Wirklichkeit so abgespielt haben kann, wie sie im Roman erzählt wird. Der „Tanz der Vexiere“ schildert die positive Entwicklung von Menschen durch das Erkennen ihrer Vexiere, vereinfacht gesagt vom Minus zum Plus. Deswegen muss diese Geschichte ein gutes Ende haben, wenn auch nicht für alle Personen, die in ihr vorkommen. Bei denen, die ihre Vexiere nicht erkennen, die nur in der Aussenwelt leben, ist das Ende gar nicht gut.

Aerni: Die beträchtliche Anzahl Ihrer Werke macht deutlich, wie intensiv das Schreiben Ihr Leben begleitet. Aber Sie frönen auch dem Schachspiel. Was war denn zuerst da?

Günsberg: Schach habe ich mit sechs von meinem Vater gelernt. Zu lesen habe ich mit drei begonnen. Zu schreiben, mehr als man in der Schule so dahinkritzelt, mit sieben oder acht. Als Kind habe ich Gedichte geschrieben. Meine Lehrerin in Wien nannte mich ironisch ‚unseren Dichter‘. Im Internat, in das ich mit zehn kam, musste ich als jüngster und schwächster im Sechser-Zimmer jeden Abend den anderen eine Geschichte erzählen. Falls nicht, drohten mir Schläge. Es war eine Zeit, in der es weder Fernsehen noch Internet gab. So blieb mir nichts anderes übrig, als zu erzählen und zu erzählen, jeden Abend. Irgendwann habe ich dann begonnen, die Geschichten aufzuschreiben, die ich erzählt habe.

Aerni: Hand auf’s Herz, wo sehen Sie sich selber talentierter, bei den Schachzügen oder beim Sätzemeisseln?

Günsberg: Ich hoffe sehr, beim Schreiben. Schach ist eine Leidenschaft, die man auf jedem Niveau betreiben kann. Schreiben aber sollte man nur, wenn man es so kann, wie ein Grossmeister Schach spielt. Anderes dem Leser vorzusetzen, halte ich für eine Zumutung.

Aerni: Sie sind Sohn jüdischer Holocaust-Überlebender, verbrachten die Jugend in Mailand, Wien und Zürich, sind fünfmal verheiratet und leben und schreiben heute im Wallis. Wer wird Ihr Leben aufzeichnen?

Günsberg: Der liebe Gott, wenn er sich überhaupt an alles erinnert.

Aerni: Sie schreiben Romane, Kurzgeschichten und auch Bücher für Kinder. Wie nehmen Sie den Puls des aktuellen gesellschaftlichen und politischen Zeitgeistes wahr? Was ärgert Sie gerade?

Günsberg: Vieles ärgert, vieles freut mich aber auch. Zu den Ärgernissen gehört der Hang der Menschen, rechts- oder linksextremen Parolen Glauben zu schenken, der zunehmende Antisemitismus, die Propaganda, die die Palästinenser als Opfer hinstellt, obwohl sie Israel vernichten wollen und nicht umgekehrt, die Übersozialisierung der Schweiz, die Eigeninitiative und Unternehmergeist bremst, unabdingbare Voraussetzungen für die Weiterentwicklung unseres Landes nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf kulturellem Gebiet.

Aerni: Und das Gute?

Günsberg: Zu den erfreulichen Dingen gehören die ins Bewusstsein der Menschen gedrungene Erkenntnis, dass die Natur geschützt werden muss und die enormen Fortschritte der Medizin, die dem Leben auch noch in fortgeschrittenen Jahren einen jugendlichen Anstrich geben. Bei mir kommen natürlich meine junge Ehefrau und meine beiden letzten Kinder dazu, die 7 und 14 sind. Sie können keinen ‚alten‘ Papa gebrauchen!

Aerni: Beschreiben Sie uns Ihren Lieblingsschreibort?

Günsberg: Die Terrasse meiner Heime im Wallis und am Zürichsee und des Hotels am Meer in Italien, auf der ich vor rund vier Jahren nach jahrzehntelanger, berufsbedingter Abstinenz wieder zu schreiben begonnen habe. Manchmal nehme ich den Laptop aber auch an ganz Orte mit und schreibe, etwa auf der Bergstation einer Seilbahn oder im Schachclub, wenn ich meine Partie beendet habe und auf die anderen warten muss. Es gibt wenig Orte, die sich zum Schreiben nicht eignen. Nur zu laut darf es nicht sein und man sollte nicht dauernd gestört werden.

Aerni: Die Buchbranche leidet unter dem Druck der Digitalisierung und der Veränderung im allgemeinen Leseverhalten. Was hält Sie am Schreiben?

Günsberg: Leidenschaft, wie beim Schachspielen, nur dass ich es hoffentlich besser kann. Ich kümmere mich nicht ums Leseverhalten. Das ist etwas für Verleger und Soziologen. Ich konzentriere mich aufs Schreiben und will Geschichten produzieren, die nicht nur mir gefallen, sondern die Menschen wieder fürs Lesen begeistern. Nehmen Sie jeden anderen, auch viel profaneren Artikel. Wer kauft ein schlecht geschnittenes Kleid oder ein pannenanfälliges Auto? Warum also sollten die Menschen ausgerechnet ein schlecht geschriebenes Buch kaufen? Der Schriftsteller sollte sich nicht mit dem Leseverhalten beschäftigen, sondern sich darauf konzentrieren, gute Bücher zu schreiben. Die werden dann automatisch gelesen.

Aerni: Falls das Buch zum Lesenden findet…

Günsberg: Richtig, denn das Problem ist, sie bekanntzumachen, aber das ist eine andere Sache.

Aerni: Wenn ich ein Bild malen würde, mit einem lesenden Menschen mit Ihrem Buch in den Händen, wie müsste dieses aussehen?

Günsberg: Am liebsten hätte ich ein Bild, wie Brueghel sie gemalt hat, mit Szenen, in denen die Menschen spielen, lachen, singen, tanzen, arbeiten, sich lieben und eben auch Bücher lesen. Wenn eines von mir dabei ist, würde es mich und wahrscheinlich auch die Leser glücklich machen. Glück ist nicht nur Zufall oder Schicksal. Als Leseratte, wie ich Sie einschätze, kennen sie sicher auch das Glück, das einem eine liebende Frau, ein gutes Glas Wein mit Freunden oder ein spannender und gehaltvoller Roman bringen kann.

Aerni: Hätten Sie uns ein Beispiel?

Günsberg: Ich erinnere mich an meine Jugend, als ich in die Romane von C.S. Forester und Erich Maria Remarque versunken, ganze Nachmittage auf einer Parkbank gesessen bin und in einer anderen Welt war. Ist das nicht Glück, das man erlebt?

Alexander Günsberg wurde 1952 in Mailand als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien und Ungarn geboren. Die Kindheit verbrachte er in Italien, Wien und Zürich. Neben und nach dem Studium der Geschichte, Psychologie und Germanistik und fünf Heiraten bereiste er die Welt und betätigte sich als Journalist, Skilehrer, Schachspieler, Autofahrlehrer, Gymnasiallehrer, Schmuckgrosshändler und Immobilienpromotor in den USA und in der Schweiz. 1974 erhielt er für die Erzählung «Aufstieg» den Literaturpreis des Kantons Baselland. Heute lebt er mit seiner Familie im Wallis und der erwähnte Roman „Tanz der Vexiere“ ist im Münster Verlag erschienen.

Alexander Günsberg wurde 1952 in Mailand als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien und Ungarn geboren. Die Kindheit verbrachte er in Italien, Wien und Zürich. Neben und nach dem Studium der Geschichte, Psychologie und Germanistik und fünf Heiraten bereiste er die Welt und betätigte sich als Journalist, Skilehrer, Schachspieler, Autofahrlehrer, Gymnasiallehrer, Schmuckgrosshändler und Immobilienpromotor in den USA und in der Schweiz. 1974 erhielt er für die Erzählung «Aufstieg» den Literaturpreis des Kantons Baselland. Heute lebt er mit seiner Familie im Wallis und der erwähnte Roman „Tanz der Vexiere“ ist im Münster Verlag erschienen.