Kümpel ist tot, ich hoffe, dass ihr alle da sein werdet. Ort. Datum. Zeit. Mehr braucht es nicht, sie werden kommen.

Ein Ball, der gegen ein Garagentor donnert. Eine leerschwingende Schaukel. Das Spulen einer Kassette in einem Recorder. Schwarze Haare auf muskulösen Schenkeln. Sich windende Pfahlwurzeln. Eine Wanduhr, ticktack, ticktack …

… und ich bin da. Warte in einer milden Abendluft des Junis 1973 bei der Teppichstange auf die anderen. Aus einem offenen Fenster Scheppern von Geschirr und My sweet Lord. Ich bin weggegangen, ohne dass es jemand bemerkt hat, die Rechenaufgaben wie einen Schweif hinter mir herziehend. Etwas fällt klirrend zu Boden, ein Kind fängt an zu weinen, das Hare Rama wird abgeklemmt, das Fenster mit Nachdruck geschlossen. Eine Amsel fliegt auf. Ich warte auf die anderen.

Wir haben alle einen Makel, Sigi schäumt aus dem Mund, Toni hat eine verrückte Mutter, Ramon keinen Vater, Sonja ist schwer von Begriff und ich versuche, ohne Lügen durch den Tag zu kommen. Was ausserhalbder Siedlung liegt, ist eine Welt voller Rätsel. Verwundert linsen wir in Küchen, wo frisierte Frauen Brote streichen, staunen hinein in diese aufgeräumten Puppenhäuser, wo jemand auf die Uhr schaut und sagt, wann es Zeit ist. Wir schämen uns, dass es unseren Eltern egal ist, wenn wir zu spät kommen, und sind oft mit Ausreden beschäftigt. Ausserhalb der Siedlung fühlen wir uns verdorben und gehen einander aus dem Weg. In unserer Strasse aber sind wir ein starkes Geflecht. Wir sind die Bornstrassenkinder.

Ich schlafe in der Stube, weil alle anderen Zimmer belegt sind und ich das jüngste Kind bin. Im grössten Zimmer schlafen meine Eltern. Zahnlos. Ihre Gebisse liegen nachts in Gläsern, die auf dem Spiegelschrank im Badezimmer stehen, manchmal grinsend, manchmal fletschend. Oft liegen sie auch ohne jeden Ausdruck in ihrem Nachtwasser, lächerlich vergrössert.

Mein Bett gehört mir nur in der Nacht. Tagsüber trägt es eine maisgelbe Decke, die beiden Kissen, das braune und das tannengrüne, und meinen Vater beim Mittagsschlaf. Auch meine Mutter, wenn nach dem Abwasch noch Zeit ist. Seitlich liegend haben beide Elternleiber auf dem Bett Platz. Sofort fallen sie in Schlaf, auf die Minute genau sind sie wieder auf den Füssen, zehn nach eins. Mit rankenden Blumen auf den Gesichtern schlürfen sie den Nescafé und setzen sich wieder in ihren R4. Ohne Worte.

Zwischen mir und den Kaninchen, die sie hinter dem Betriebsgebäude halten, machen meine Eltern keinen grossen Unterschied. Früher packte mich mein Vater manchmal im Genick, schüttelte mich und sagte knurrend, ein richtiger Chüngelbraten sei ich. Dann fragte ich mich, ob er imstande wäre, mich zu essen.

Am Kopfende meines Bettes steht ein kleiner Schrank. Darin lagere ich meine Schulsachen, Haarspangen, Nastücher und das Tagebuch. Nachts liegt auf dem Tagebuch ein Armband aus farbigem Garn. Ein Geschenk von Sylvie, die auf der anderen Seite des Mattenbaches wohnt. Ich sehe sie nicht mehr oft. Sie muss lernen, und zwar mehr als das Nötigste. Wir in der Siedlung müssen nichts, wir haben Zeit, die wir verplempern können.

Ich habe deine Mutter gesehen, füdliblutt.

Ramon kickt den Ball an ein Garagentor, einmal, zweimal, erst dann hebt er langsam den Kopf.

Was?

Sie hatte nichts an …, Sigi hält sich die Hand vorden Mund, ich habe ihre Haare gesehen, da unten, ein dunkler Busch.

Ramon stoppt den Ball mit dem linken Fuss.

Wo soll denn das gewesen sein.

In eurer Wohnung. Kann nichts dafür, wenn sie die Vorhänge offen lässt. Hätte jeder sehen können.

Vom Weg aus?, denke ich.

Wie der Urwald?, fragt Sonja.

Und da ist noch jemand gewesen, Sigi schaut kurz zu mir und gleich wieder weg, ein Mann. Vor Sigis Lippen haben sich knisternde Blasen gebildet. Auf dem Sofa, nur mit Unterhemd, und zwischen seinen Beinen war so ein … so ein, wieder fährt sich Sigi mit dem Handrücken über den Mund, ein Speichelfaden glitzert in der Sonne.

Sigi, bitte, sagt Toni.

Ramon wuchtet den Ball auf die mittlere Garage, dreht sich um, geht weg, der Ball schnellt an uns vorbei, schlägt auf, verschwindet im Gebüsch.

So ein weisses Ding, Plastik oder so, schreit Sigi Ramon hinterher.

Hast du ihn gekannt? Den Mann?, will Sonja wissen.

Ja. Wieder wirft Sigi einen Blick in meine Richtung.

Wer

Sigi zuckt mit den Schultern und schaut zu Boden.

Mach dich nicht wichtig, Sigi, sage ich. Und übrigens, das war ein Pariser, noch nie davon gehört?

Es ist nicht diese Episode, die alles verändert, aber vielleicht ist sie ein Vorzeichen, eine vage Ankündigung. Noch leben wir wie Pflanzen, was wir brauchen, bekommen wir, Erde, Wasser, Luft, Licht. Die einen begnügen sich damit, ihre Köpfe nach der Sonne zu wenden, andere schiessen ungehemmt in die Höhe, schicken Triebe in den Himmel oder verlegen sich darauf, unter Boden Wurzeln zu verbreiten. Selbstausläufer. Die Erdbeere, lateinisch Fragaria, ist in der Lage, Ableger zu bilden, aus denen neue Pflänzchen wachsen, das sind sozusagen Klone der Mutterpflanze. Wenn mein Vater doziert, hört niemand zu, aber als er von der Vermehrungsweise der Fragaria spricht, will ich wissen, was Klone sind.

Es kommt vor, dass Einzelne von uns etwas Schönes hervorbringen, eine auffallende Blüte. Wie Toni, die plötzlich so gut Rollschuh fahren kann, dass sie in eine Showtruppe aufgenommen wird. In weissen Stiefelchen und einem glitzernden Röckchen wirbelt sie überbdie Bühne, bis den Glotzenden schwindlig wird. Aber auch bei ihr wird wie bei uns allen bald etwas passieren, das dem Pflanzendasein ein Ende setzt. Es zeigt sich unterschiedlich. Bei Toni beginnt es mit dem Moment, als sie dem Kastenwagen nachschaut, der ihre Mutter wegbringt. Bei Ramon ist es die Spucke auf dem Rasen und bei mir …, bei mir sind es verschiedene Dinge. Nach der Sache mit Kümpel ist es definitiv vorbei mit der Unschuld, für uns alle.

Die Siedlung klebt an der dunklen Flanke einer Bergkette, an die sich unser Tal drückt, in Löffelstellung, wie meine Eltern beim Mittagsschlaf. Über den Grat des Berges wandern Menschen, die Freizeit haben, Leute aus der Stadt. Sie schauen hinunter in das schattige Tal, auf das Dorf, auf die Wohnblöcke und sind froh, dass nicht sie es sind, die hier wohnen. Berg ist ein zu grosses Wort, auch Tal ist ein zu grosses Wort, alle Wörter sind zu gross für diesen Ort, nichts ist so, wie es sich anhört. Wir sagen Tal, aber es ist nichts als eine Schnellstrasse und parallel dazu Bahngeleise; was wir Dorf nennen, ist ein Platz mit Abfalleimern und betonierten Sitzbänken, einem Bahnhofskiosk und ein paar alten Häusern, die stur verharren, während andere längst das Feld geräumt haben. Für die Migros, das Bankgebäude, die neue Gemeindeverwaltung. Ein bescheidener Fluss folgt demütig den Schienen und der Strasse, obwohl er lange vor ihnen da war. Kraftlos krümmt er sich an Reihen von Wohnblöcken vorbei, die sich ins Land gefressen haben. Der Zug fährt zwischen zwei Sackbahnhöfen hin und her, Tal hinauf, Tal hinunter. Nur die Schnellstrasse führt weiter, sie will möglichst rasch weg von hier.

Hinter der reformierten Kirche liegt der Friedhof und oberhalb der katholischen, fast am Waldrand oben, verläuft die Bornstrasse. Da steht unsere Siedlung. Der Friedhof ist für alle, die Siedlung für die Angestellten der Papierfabrik. Hier wachsen wir vor uns hin, ohne dass es jemanden kümmert, Ramon, Toni, ich und die anderen.

An der Hinterseite der Wohnblöcke, die dem Wald am nächsten sind, wuchert scharfkantiges Unkraut; Flechten und Moose kriechen am feuchten Gemäuer empor, und nur weil Kümpel regelmässig mit tödlichem Wasserstrahl auf sie losgeht, nehmen sie nicht überhand. Ohne mich wäre hier Urwald, hören wir ihn zischen, wenn er seine Gerätschaften hinter sich herzerrt, in den Boden rammt, mit schweissglänzendem Hals, auf dem sich die Sehnen spannen.

Ohne Kümpel wäre hier Urwald, wären die geduckten, länglichen Gebäude überwuchert von Blacke, Geissfuss, Ackerwinden, wellige Hügel in der Landschaft, wie früher, vor Tausenden von Jahren, nur dass wir darunter leben würden.

Ohne mich wäre hier Urwald, hören wir Kümpel fauchen, murmelnd wiederholen wir es hinter seinem Rücken.

Beim Kehrplatz vor den Garagen endet die Strasse. Hier ist der Ort der Männer. Hier waschen sie am Samstag ihre Autos, betrachten Motoren, klopfen Schultern. Daneben die Burschen auf ihren Töffs, sie rauchen und reden über die Autos, die sie später kaufen würden. Von unserem Platz bei der Teppichstange hören wir sie lachen, rufen, fluchen. Und immer dudelt Musik, manchmal fremdländisch ab Kassette, manchmal aus dem Radio. Akropolis adieu, Immer wieder sonntags, Am Tag, als Conny Kramer starb. Keine Frauen bei den Garagen. Für sie gibt es die Spielplätze mit den Sandkästen, den viel zu kurzen Rutschbahnen und den zwei Betonröhren, durch die niemand kriechen will.

Es gibt Unterschiede. Die Autos. Die Marke der Autos.Die Sprache, die daheim geredet wird. Wie es beim Kochen riecht. Ob beim Essen das Radio läuft oder der Fernseher. Ob man im Sommer zu den Verwandten fährt. Oder überhaupt wegfährt. Das Alter der Autos. Die PS der Autos. Ob man in die Kirche geht und in welche. Die Namen.

Über die Gemeinsamkeiten reden wir nicht. Dass für uns keine Geburtstagspartys veranstaltet werden und wir selten zu welchen eingeladen sind, dass wir nach dem Mittagessen die Zähne nicht putzen, dass wir diejenigen verachten, die ein fixes Taschengeld haben, aber Mittel und Wege kennen, um an Geld zu kommen. Dass wir es lächerlich finden, von den Eltern für gute Noten belohnt zu werden. Dass von uns erwartet wird, keine Probleme zu machen. Dass etwas Rechtes aus uns werden soll.

Kümpel ist gut für Mutproben. Ihm in die Augen schauen. Ihm frech kommen. Ihm nicht gehorchen, tun, als ob man ihn nicht gehört hätte. All dies heizt unsere Träume an, wenn sie kühn sind. Wir verstecken uns auf unseren Balkonen hinter Geranien, Petunien, Fleissigen Lieschen und beäugen Kümpels Wege durch die Siedlung. Sie sind rätselhaft, scheinen einem festgelegten Plan zu folgen, variieren ständig und sind doch immer die gleichen. Kümpel geht stets eilig, vorgebeugt, Kopf vorne, Ellbogen hinten. Graue Mantelschürze mit langen Ärmeln, grobe Arbeitshose, die Stösse in die Stiefel gesteckt. Kümpel hat einen Sinn für alles, was nicht in Ordnung ist, herumliegende Velos, trockene Wäsche, die nicht abgenommen wurde, Himmel und Hölle auf der Strasse.

Niemand weiss, wer Kümpel ist, woher er kam und was sein Auftrag ist. Wenn Kümpel sich nähert, gehen die Frauen schneller, die Männer beginnen zu pfeifen oder etwas an ihren Autos zu untersuchen. Niemand ist je in Kümpels Wohnung gewesen und niemand redet freiwillig mit ihm. Aber alle wissen, dass Kümpel zu akzeptieren ist. Es gibt Dinge, die sich nicht ändern lassen.

Für uns gebraucht er eigene Namen: Pfosten, Totsch, Kleiner Scheisser. Alle zusammen sind wir Gjät. Er bellt uns an, wenn wir abends auf dem Kehrplatz gummitwisten oder Bälle an die Garagentore kicken. Bälle bringen ihn aus dem Gleichgewicht. Wir lassen sie ihm vor die Füsse rollen, um zu sehen, wie sein Schritt aus dem Takt gerät, wie er versucht, dem Ball auszuweichen, als wäre eine Berührung tödlich. Die einen behaupten, Kümpel sei früher Fussballer gewesen, habe beim FCZ gespielt, aber genauso möglich ist, dass er ein Bankräuber war, jahrelang im Gefängnis. Manchmal taucht Kümpel unvermittelt vor einem auf. Es heisst, zwischen den Kellerräumen gebe es Tunnels, die Kümpel erlaubten, überall gleichzeitig zu sein. Aber kein Mensch hat je einen Zugang gefunden.

Eigentlich ein netter Mann, sagt meine Mutter, aber auch sie versucht, seine komplizierten Routen nicht zu durchkreuzen. Auch sie überlegt, was sie falsch gemacht haben könnte, wenn Kümpel in der Nähe ist.

Wir finden nicht heraus, wie er es macht. Warum er weiss, was wir treiben. Niemand von den Eltern will etwas mit dem kleinen schwarzen Buch zu tun haben, das er in seiner Schürzentasche mit sich trägt, einige behaupteten, dieses Büchlein existiere nur in unserer Fantasie.

Kümpel ist der Teufel. Ich weiss es.

(Auszug aus «Mein Bett gehört mir nur in der Nacht», mit freundlicher Genehmigung der Autorin)

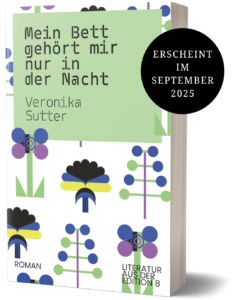

Veronika Sutter, geb. 1958, aufgewachsen im Sihltal, veröffentlichte in früheren Jahren ein paar Kurzgeschichten. Beruflich arbeitete sie unter anderem als Buchhändlerin, Kulturveranstalterin und als Journalistin, studierte Kommunikationsmanagement und war für NGOs und soziale Institutionen tätig. Ihr Erzählband «Grösser als du«, der 2021 in der edition 8 erschien, wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert. Im Herbst 2025 erscheint ihr neuer Roman «Mein Bett gehört mir nur in der Nacht». Veronika Sutter lebt mit ihrem Partner in Zürich.

Veronika Sutter, geb. 1958, aufgewachsen im Sihltal, veröffentlichte in früheren Jahren ein paar Kurzgeschichten. Beruflich arbeitete sie unter anderem als Buchhändlerin, Kulturveranstalterin und als Journalistin, studierte Kommunikationsmanagement und war für NGOs und soziale Institutionen tätig. Ihr Erzählband «Grösser als du«, der 2021 in der edition 8 erschien, wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert. Im Herbst 2025 erscheint ihr neuer Roman «Mein Bett gehört mir nur in der Nacht». Veronika Sutter lebt mit ihrem Partner in Zürich.

Webseite der Autorin

Beitragsbild © Tabea Vogel

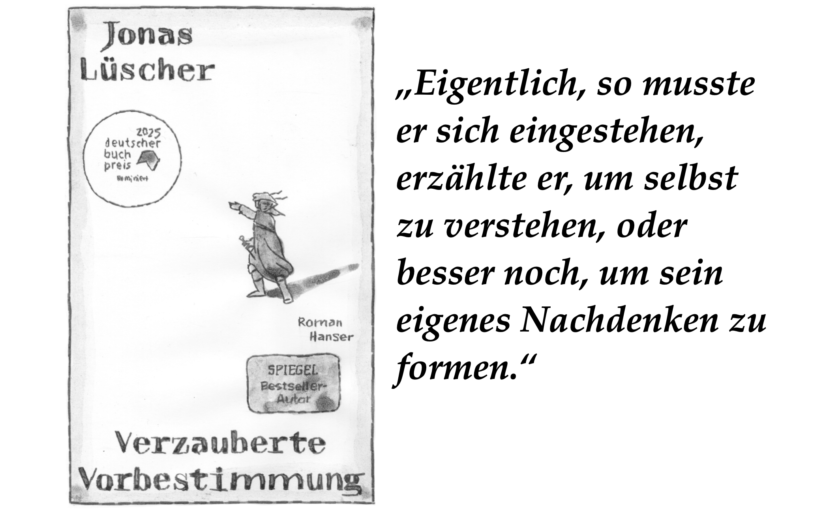

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, er lebt in München. Seine Novelle Frühling der Barbaren war ein Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Lüschers Roman «Kraft» gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt ausserdem u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Prix Franz Hessel und den Max Frisch-Preis der Stadt Zürich. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, er lebt in München. Seine Novelle Frühling der Barbaren war ein Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Lüschers Roman «Kraft» gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt ausserdem u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Prix Franz Hessel und den Max Frisch-Preis der Stadt Zürich. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt.

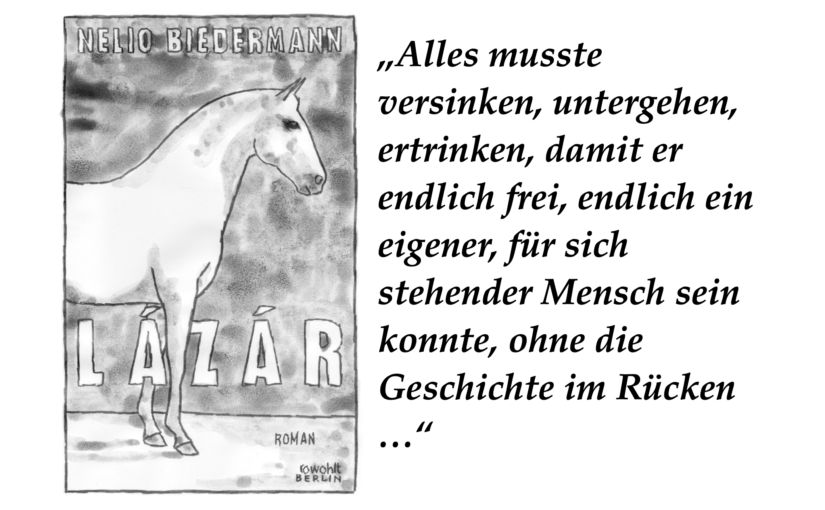

Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.

Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.

Melara Mvogdobo wurde 1972 in Luzern geboren. Nach einem Pädagogik-Studium und der Geburt von drei Söhnen lebte sie in der Dominikanischen Republik, in Kamerun und wieder in der Schweiz. 2022 zog sie mit ihrer Familie nach Andalusien. 2023 erschien im Verlag Edition 8 ihr erster Roman «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden».

Melara Mvogdobo wurde 1972 in Luzern geboren. Nach einem Pädagogik-Studium und der Geburt von drei Söhnen lebte sie in der Dominikanischen Republik, in Kamerun und wieder in der Schweiz. 2022 zog sie mit ihrer Familie nach Andalusien. 2023 erschien im Verlag Edition 8 ihr erster Roman «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden». Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.

Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.

Veronika Sutter, geb. 1958, aufgewachsen im Sihltal, veröffentlichte in früheren Jahren ein paar Kurzgeschichten. Beruflich arbeitete sie unter anderem als Buchhändlerin, Kulturveranstalterin und als Journalistin, studierte Kommunikationsmanagement und war für NGOs und soziale Institutionen tätig. Ihr Erzählband «

Veronika Sutter, geb. 1958, aufgewachsen im Sihltal, veröffentlichte in früheren Jahren ein paar Kurzgeschichten. Beruflich arbeitete sie unter anderem als Buchhändlerin, Kulturveranstalterin und als Journalistin, studierte Kommunikationsmanagement und war für NGOs und soziale Institutionen tätig. Ihr Erzählband «

Glaubwürdigkeit eines solchen Prädikats „bestes Buch“ noch mehr in Frage stellen. Aber das beste Buch gibt es nicht. Die Frage scheitert an mehreren Punkten. Auch wenn es Leute aus dem Literaturbetrieb gibt, die der Überzeugung sind, dass es unauslöschliche Kriterien für gute Literatur gibt. Gute Literatur zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, tiefgründige Wahrheiten über die menschliche Erfahrung zu vermitteln, starke emotionale Reaktionen hervorzurufen und die Zeit zu überdauern. Sie zeichnet sich durch gut entwickelte Charaktere, fesselnde Handlungen und eine reiche, nuancierte Sprache aus. Aber wer bestimmt, was tiefgründig ist? Ist es nicht so, dass emotionale Reaktionen ganz unterschiedlich ausfallen können, nicht nur in der Kunst. Was ist „nuancierte“ Sprache? Wülstig mit Sicherheit nicht. Schon gar nicht sichtbar durch die Anzahl von Adjektiven.

Glaubwürdigkeit eines solchen Prädikats „bestes Buch“ noch mehr in Frage stellen. Aber das beste Buch gibt es nicht. Die Frage scheitert an mehreren Punkten. Auch wenn es Leute aus dem Literaturbetrieb gibt, die der Überzeugung sind, dass es unauslöschliche Kriterien für gute Literatur gibt. Gute Literatur zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, tiefgründige Wahrheiten über die menschliche Erfahrung zu vermitteln, starke emotionale Reaktionen hervorzurufen und die Zeit zu überdauern. Sie zeichnet sich durch gut entwickelte Charaktere, fesselnde Handlungen und eine reiche, nuancierte Sprache aus. Aber wer bestimmt, was tiefgründig ist? Ist es nicht so, dass emotionale Reaktionen ganz unterschiedlich ausfallen können, nicht nur in der Kunst. Was ist „nuancierte“ Sprache? Wülstig mit Sicherheit nicht. Schon gar nicht sichtbar durch die Anzahl von Adjektiven. Debüt „Anton will bleiben“ von Nelio Biedermann. Dass ihre Folgeromane von ganz anderer Qualität sind, darüber lässt sich streiten, zumal „Lásár“ in einer Weise gehypt wurde und wird, die jede Verhältnismässigkeit vermissen lässt.

Debüt „Anton will bleiben“ von Nelio Biedermann. Dass ihre Folgeromane von ganz anderer Qualität sind, darüber lässt sich streiten, zumal „Lásár“ in einer Weise gehypt wurde und wird, die jede Verhältnismässigkeit vermissen lässt.