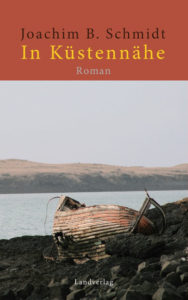

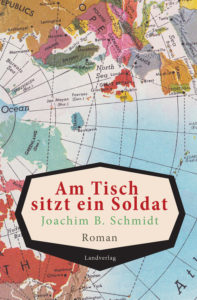

Joachim B. Schmidt, 1981 im Bündnerland geboren, lebt seit Jahren zusammen mit seiner Familie auf Island. Ein junger Autor, der sich auf zwei Inseln weiss. Ein Talent, das bereits zwei Romane veröffentlichte; 2013 «Küstennähe» und ein Jahr später «Am Tisch sitzt ein Soldat». Im April erscheint sein 3. Roman «Moosflüstern», dem ich von Herzen viele LeserInnen wünsche. Beste Unterhaltung!

Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Andere, die politische und gesellschaftskritische Inhalte und Meinungen in literarisches Schreiben verpacken. Was wollen Sie mit Ihrem Schreiben? Ganz ehrlich! Ich möchte unterhalten. Ich möchte beim Leser Gefühle auslösen. Ich schreibe Bücher, die ich selber gerne lesen möchte. Ich mag es zum Beispiel sehr, wenn mich ein Buch (oder ein Film oder ein Lied) zu Tränen rührt. Beim Schreiben von Moosflüstern habe ich oft geheult. Ich finde das befreiend. Weinen wird leider noch immer mit Schwäche assoziiert. Dabei sind Weinen und Lachen fast dasselbe.

Wo und wann liegen in ihrem Schreibprozess der schönste oder/und der schwierigste Moment? Gibt es gar Momente vor denen sie sich fürchten?

Ich fürchte mich vor dem ungeschriebenen Werk. Ich habe ein Buch im Kopf, habe vielleicht ein paar Seiten geschrieben, entschliesse mich dann, das Buch zu schreiben, und das macht Angst. Der schiere Zeitaufwand, die brotlose Arbeit, das ist hart und braucht Überwindung. Obwohl alles dagegenspricht, schreibe ich dann trotzdem, denn die Geschichte muss raus. Die schönsten Momente sind die, wenn sich das Buch plötzlich selber zu schreiben beginnt. Manchmal geraten mir die Zügel aus den Händen, ich schreibe Dialoge, wo ich keine Kontrolle mehr habe, ein Stunde geht vorbei wie zehn Minuten, meine Hand schmerzt beim Schreiben, die Protagonisten erwachen zum Leben, ich halte den Atem an, lache manchmal, oder weine. Das sind die allerschönsten Momente, die aber selten sind. Doch ich jage ihnen nach, so oft ich kann.

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Wenn ich nicht mehr weiter weiss, lese ich. Das ist die beste Möglichkeit, einen Schreibstau zu lösen. Wichtig dabei: Das Buch oder den Text, den ich lese, muss gut geschrieben sein. Manchmal genügt eine Seite, dann lege ich das Buch weg und weiss plötzlich genau, wie es in meinem Buch weitergeht. Nicht weil ich abschreibe, sondern weil ein gutes Buch die kreativen Kanäle öffnen kann. Musik hilft auch, um die passende Stimmung im Text zu schaffen. Beim Schreiben höre ich meistens Musik.

Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung? Oder werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller gegenüber andern Künsten anders gemessen? Warum sind es vielfach die Schreibenden, von denen man in Krisen eine Stimme fordert?

Ich glaube nicht, dass Literatur eine Verantwortung hat, politisch sein oder die Welt verändern soll. Aber sie darf das von mir aus. Wenn sich Schriftsteller in Krisenzeiten äussern, sozusagen das Gewissen der Nation in Worte fassen, finde ich das bewundernd. Ich selber würde mir das nicht zutrauen – zumindest noch nicht, dafür fühle ich mich zu jung und zu unerfahren. Fakt ist, dass ein Buch oder ein Schriftsteller in der heutigen Zeit kaum noch Einfluss nehmen kann. Die Bücher werden von Gleichgesinnten gelesen – wie übrigens die Zeitungsartikel auch: Man liest nur die Kommentare, welche die eigene Meinung bestätigen. Deshalb lesen die Linken die Weltwoche nicht mehr, weil sie ihrem eigenen Meinungsbild nicht entspricht. Deshalb rümpfen Rechte die Nasen über linke Kunst ect. Ein schönes Beispiel ist Trump. Durchs Band haben sich Schauspieler, Schriftsteller ect gegen ihn gewehrt. Eigentlich die ganze intellektuelle Breite Amerikas. Gebracht hats nichts. Die Zeiten haben sich geändert. Dank dem Internet erhält jeder eine Plattform: Der US-Veteran, der die Kriege im Nahen Osten kritisiert, der Parkinson-Kranke, der dank Marihuana ein besseres Leben führt, ect. Ich denke, der Schriftsteller wird nicht mehr gebraucht, um Meinungen zu verbreiten. Die Leute an der Front haben heute eine Stimme.

Inwiefern schärft ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Inwiefern schärft ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Durch mein Schreiben spitze ich vermehrt die Ohren. Ich bin ein guter Zuhörer.

Es gibt die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens, jenen Ort, wo man ganz alleine ist mit sich und dem entstehenden Text. Muss man diese Einsamkeit als Schreibende(r) mögen oder tun Sie aktiv etwas dafür/dagegen?

Die Einsamkeit des Schreibens stört mich nicht, aber die physische Bewegungslosigkeit ist ein Problem. Ich vernachlässige meinen Körper. Eigentlich habe ich einen Körper zur Verfügung, mit dem ich über alle sieben Berge wandern könnte, Trockenmauern bauen oder Möbel zimmern könnte. Aber ich brauche nur meinen Kopf und mein Herz. Der Rest wird vernachlässigt. Das ist schade. Die Einsamkeit bleibt mir erspart, da ich Kinder habe und gelegentlich als Tourguide arbeite, also viel schwatzen und erklären muss – das pure Gegenteil zum Schreiben. Wenn die Tage 50 Stunden hätten, wäre ich Schriftsteller, Familienvater, Schreiner, Trockenmaurer, Musiker, Denker …

Gibt es für Sie Grenzen des Schreibens? Grenzen in Inhalten, Sprache, Textformen, ohne damit von Selbstzensur sprechen zu wollen?

Momentan lote ich noch immer meine Grenzen aus. Zum Beispiel in Sexszenen. Wie weit kann man gehen, ohne dem Leser den Lesespass zu verderben? Ohne vulgär zu werden? Doch mit dem eigenen Erwachsenwerden weitet sich glücklicherweise mein Horizont.

Zählen Sie 3 Bücher auf, die Sie prägten, die Sie vielleicht mehr als einmal gelesen haben und in Ihren Regalen einen besonderen Platz haben?

«Bis bald», Markus Werner

«Die kalte Schulter», Markus Werner

«Froschnacht», Markus Werner

«Pferde stehlen», Per Pettersen

Frisch hätte wohl auch als Architekt sein Auskommen gefunden und Dürrenmatt kippte eine ganze Weile zwischen Malerei und dem Schreiben. Wären Sie nicht Schriftstellerin oder Schriftsteller, hätten sich die Bücher trotz vieler Versuche nicht verlegen lassen, hätte es eine Alternative gegeben? Gab es diesen Moment, der darüber entschied, ob Sie weiter schreiben wollen?

Ich bin noch immer auf der Kippe. Wenn ich nicht bald mal meinen Lebensunterhalt als Schriftsteller bestreiten kann, muss ich eine andere Tätigkeit suchen. Momentan verdiene ich mein Brot als Reiseleiter und Filmkritiker.

Was tun Sie mit gekauften oder geschenkten Büchern, die Ihnen nicht gefallen? Es fällt mir schwer, ein Buch fortzuschmeissen, selbst wenn es schlecht ist. Solange der Umschlag schön ist, bleibt es im Regal. In der Regel lese ich ein schlechtes Buch gar nicht zu Ende. Das wäre Zeitverschwendung.

Vielen Dank für das Interview!

Im kleinen Emmentaler Landverlag erscheint im kommenden April «Moosflüstern», ein Roman über einen Mann, der auf Island nach seiner Mutter sucht. Ein Roman, den es unbedingt zu lesen lohnt! Tun Sie es! Ich verspreche Lesevergnügen!

Webseite des Autors

Webseite des Verlags

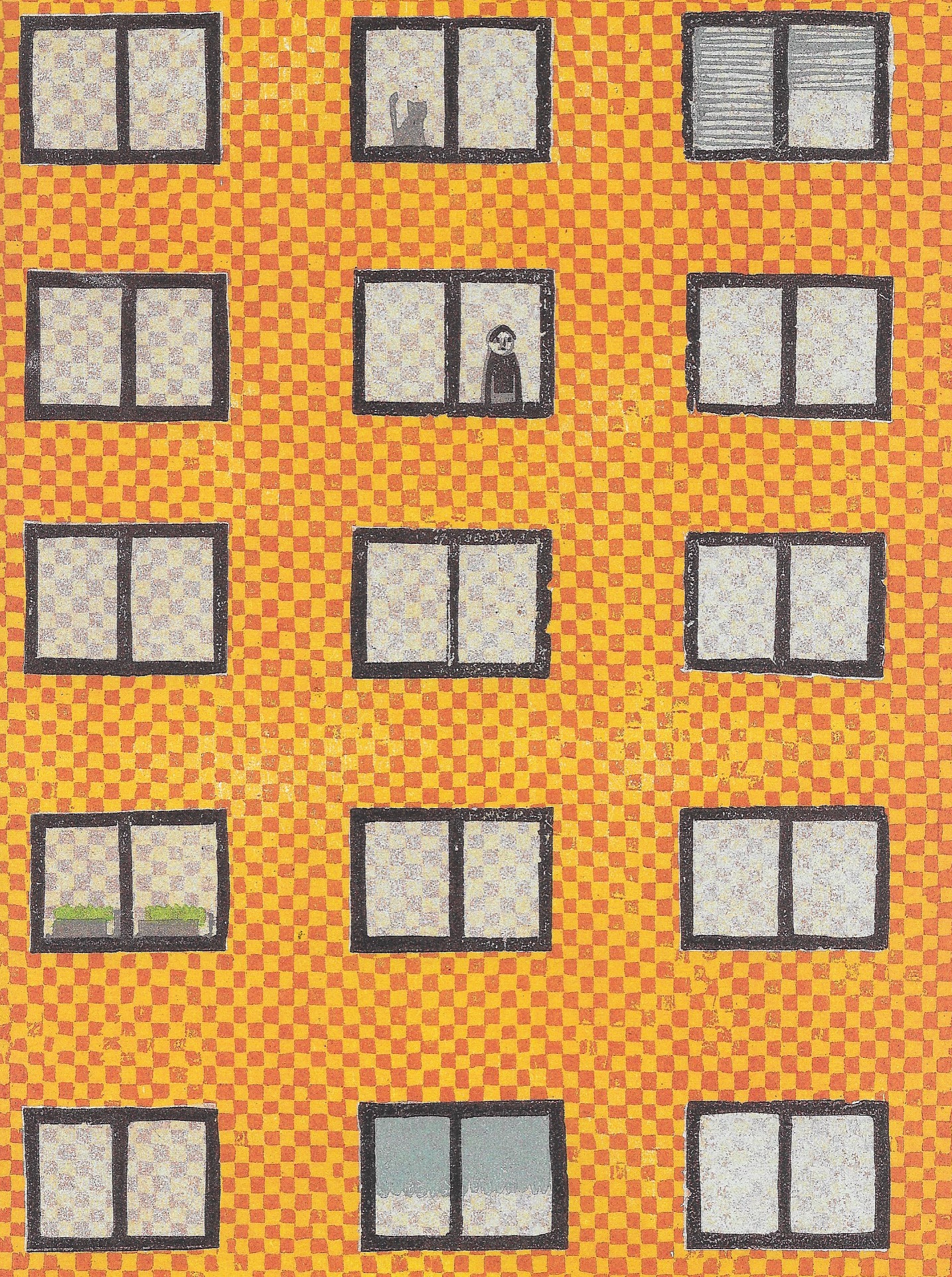

ns. Als Waise ungeliebt bei Verwandten aufgewachsen hilft ihm der Zufall, aus den Mühlen von Armut, Stigmatisierung und Einsamkeit zu entfliehen. Er rettet das Leben eines Ertrinkenden, dessen Familie ihn am Ertrinken in seinem Unglück rettet. Er kämpft sich hoch, trotz einer verweigerten und nie überwundenen Liebe, durch ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung, bis ihm am Ende nur noch Sophie bleibt, seine Enkelin. Aber auch Sophie weiht er nicht ein in seinen letzten Protest, seine Flucht nach innen. Ihr, ihrem Foto im Zimmer auf der Etage, erzählt er, ihr und dem Kater, einem Tier, das sich auch nicht einsperren lässt. „Am Ende bliebst mir nur du, Sophie. Aber ich hätte dir nicht so lange bleiben dürfen. Ich beklage mich nicht, aber das Leben hat mich abgenützt, hat seine Narben hinterlassen. Am Ende war es auch für mich zu viel. Ich habe die Kraft verloren, mich zu wehren. Ich wusste nicht mehr, wozu ich mich noch wehren sollte. Und ich sah keinen Ausweg. Ausser diesem hier.“

ns. Als Waise ungeliebt bei Verwandten aufgewachsen hilft ihm der Zufall, aus den Mühlen von Armut, Stigmatisierung und Einsamkeit zu entfliehen. Er rettet das Leben eines Ertrinkenden, dessen Familie ihn am Ertrinken in seinem Unglück rettet. Er kämpft sich hoch, trotz einer verweigerten und nie überwundenen Liebe, durch ein Leben voller Arbeit und Pflichterfüllung, bis ihm am Ende nur noch Sophie bleibt, seine Enkelin. Aber auch Sophie weiht er nicht ein in seinen letzten Protest, seine Flucht nach innen. Ihr, ihrem Foto im Zimmer auf der Etage, erzählt er, ihr und dem Kater, einem Tier, das sich auch nicht einsperren lässt. „Am Ende bliebst mir nur du, Sophie. Aber ich hätte dir nicht so lange bleiben dürfen. Ich beklage mich nicht, aber das Leben hat mich abgenützt, hat seine Narben hinterlassen. Am Ende war es auch für mich zu viel. Ich habe die Kraft verloren, mich zu wehren. Ich wusste nicht mehr, wozu ich mich noch wehren sollte. Und ich sah keinen Ausweg. Ausser diesem hier.“

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle? Inwiefern schärft ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Inwiefern schärft ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Einzige war. Käthe muss feststellen, dass sie bloss Stellvertreterin war. Sie blieb kinderlos in einer Ehe, in der sie schnell spürte, «dass etwas nicht stimmte». Aber sie schickte sich hinein. Käthe räumt auf, liest endlich den Brief, den sie schon lange mit sich herumträgt. Den Brief von Jasmin, auch eine Stellvertreterin, eine für die Enkelin, die sie so gerne gehabt hätte. Und Käthe denkt an Tolstoi, dem es noch kurz vor seinem Tod gelungen war, aus einer Ehe zu entfliehen, in der es nicht stimmte. Aber Käthe blieb. André David Winter schlüpft mitten ins Herz einer Frau, die nichts bereut, auch wenn es in ihrem Leben Gründe genug gegeben hätte, zu hadern und zu brechen. Ein sprachlich feines Buch aus dem ebenso feinen Kleinverlag «edition bücherlese».

Einzige war. Käthe muss feststellen, dass sie bloss Stellvertreterin war. Sie blieb kinderlos in einer Ehe, in der sie schnell spürte, «dass etwas nicht stimmte». Aber sie schickte sich hinein. Käthe räumt auf, liest endlich den Brief, den sie schon lange mit sich herumträgt. Den Brief von Jasmin, auch eine Stellvertreterin, eine für die Enkelin, die sie so gerne gehabt hätte. Und Käthe denkt an Tolstoi, dem es noch kurz vor seinem Tod gelungen war, aus einer Ehe zu entfliehen, in der es nicht stimmte. Aber Käthe blieb. André David Winter schlüpft mitten ins Herz einer Frau, die nichts bereut, auch wenn es in ihrem Leben Gründe genug gegeben hätte, zu hadern und zu brechen. Ein sprachlich feines Buch aus dem ebenso feinen Kleinverlag «edition bücherlese». André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz. Seine Kindheit verbrachte er bis zum achten Lebensjahr in Berlin. Mit vierzehn verlor er seine Mutter. Nach Abbruch einer Lehre arbeitete André David Winter auf Bauernhöfen in der Schweiz und in Italien. Es folgten die Ausbildung in der Psychiatrie sowie die Arbeit in Notschlafstellen und in einem rumänischen Kinderheim. Heute arbeitet Winter als Kursleiter und Erwachsenenbildner im Gesundheitswesen. 2008 erschien sein Roman «Die Hansens», der von den Medien und dem Buchhandel begeistert aufgenommen wurde. 2012 folgte «Bleib wie du wirst. Deine Demenz, unser Leben». Zuletzt erschien bei edition bücherlese «Jasmins Brief».

André David Winter, geboren 1962 in der Schweiz. Seine Kindheit verbrachte er bis zum achten Lebensjahr in Berlin. Mit vierzehn verlor er seine Mutter. Nach Abbruch einer Lehre arbeitete André David Winter auf Bauernhöfen in der Schweiz und in Italien. Es folgten die Ausbildung in der Psychiatrie sowie die Arbeit in Notschlafstellen und in einem rumänischen Kinderheim. Heute arbeitet Winter als Kursleiter und Erwachsenenbildner im Gesundheitswesen. 2008 erschien sein Roman «Die Hansens», der von den Medien und dem Buchhandel begeistert aufgenommen wurde. 2012 folgte «Bleib wie du wirst. Deine Demenz, unser Leben». Zuletzt erschien bei edition bücherlese «Jasmins Brief».

Tim Krohn, Jahrgang 1965, lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Sein Roman «Vrenelis Gärtli» stand wochenlang auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerlisten. Er war Vorsitzender des Schweizer Schriftstellerverbandes und wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien bedacht. Zuletzt veröffentlichte Tim Krohn bei Galiani den hochgelobten Erzählband «Aus dem Leben einer Matratze bester Machart» (2014), der auch ins Italienische übersetzt ist, und «Nachts in Vals» (2015).

Tim Krohn, Jahrgang 1965, lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Sein Roman «Vrenelis Gärtli» stand wochenlang auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerlisten. Er war Vorsitzender des Schweizer Schriftstellerverbandes und wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien bedacht. Zuletzt veröffentlichte Tim Krohn bei Galiani den hochgelobten Erzählband «Aus dem Leben einer Matratze bester Machart» (2014), der auch ins Italienische übersetzt ist, und «Nachts in Vals» (2015).

gelungenen Geschichten bloss in Anführungs- uns Schlusszeichen. Denn er entlarvt beide Seiten, jene der Angepassten, Daheimgebliebenen genauso wie der Reisenden, Weltenbummler, denen meist schon mit dem Weggehen bewusst wird, dass sie sich in einen Ausnahmezustand begeben, in einen, der nur so lange dauert, wie das Geld reicht.

gelungenen Geschichten bloss in Anführungs- uns Schlusszeichen. Denn er entlarvt beide Seiten, jene der Angepassten, Daheimgebliebenen genauso wie der Reisenden, Weltenbummler, denen meist schon mit dem Weggehen bewusst wird, dass sie sich in einen Ausnahmezustand begeben, in einen, der nur so lange dauert, wie das Geld reicht. Yves Rechsteiner, 1974 in Basel geboren ist Musiker, Dichter und nennt sich «Liebhaber des unkonventionellen und bohemianischen Lebens» mit zahlreichen, ausgedehnten Aufenthalten und Reisen rund um den Globus. Yves Rechsteiner schreibt Erzählungen, Hörspiele, Theaterstücke, Lyrik und längere Prosa. Sein Debütroman «Als läge dort tot der Vater» ist 2015 bei Marta Press erschienen.

Yves Rechsteiner, 1974 in Basel geboren ist Musiker, Dichter und nennt sich «Liebhaber des unkonventionellen und bohemianischen Lebens» mit zahlreichen, ausgedehnten Aufenthalten und Reisen rund um den Globus. Yves Rechsteiner schreibt Erzählungen, Hörspiele, Theaterstücke, Lyrik und längere Prosa. Sein Debütroman «Als läge dort tot der Vater» ist 2015 bei Marta Press erschienen.

Ein Buch zum Mitnehmen. Ein Buch, das zerfleddern soll. Ein Buch in Taschengrösse. Für die Hosentasche, die Westen- oder Jackentasche. Fürs kleine Fach in der Mappe, im Aktenkoffer. Fürs Nachtischchen, fürs stille Örtchen, fürs Handschuhfach, zum Liegenlassen, Weitergeben. Endlich das richtige Buch, das als einziges in der Nachttischschublade des Hotelzimmers zu finden ist.

Ein Buch zum Mitnehmen. Ein Buch, das zerfleddern soll. Ein Buch in Taschengrösse. Für die Hosentasche, die Westen- oder Jackentasche. Fürs kleine Fach in der Mappe, im Aktenkoffer. Fürs Nachtischchen, fürs stille Örtchen, fürs Handschuhfach, zum Liegenlassen, Weitergeben. Endlich das richtige Buch, das als einziges in der Nachttischschublade des Hotelzimmers zu finden ist. Beat Gloor, 1959 geboren, hat Erfahrungen als Programmierer, Pianist und Papperlapappi gesammelt. Seit 1989 führt er das verlagsunabhängige Unternehmen Text Control, das sich mit Lektorat, Stil, Schreiben und Namensfindung beschäftigt. Beat Gloor interessiert sich für alle Formen des Schreibens, des Sprechens und des Denkens. Er lebt in Klingnau.

Beat Gloor, 1959 geboren, hat Erfahrungen als Programmierer, Pianist und Papperlapappi gesammelt. Seit 1989 führt er das verlagsunabhängige Unternehmen Text Control, das sich mit Lektorat, Stil, Schreiben und Namensfindung beschäftigt. Beat Gloor interessiert sich für alle Formen des Schreibens, des Sprechens und des Denkens. Er lebt in Klingnau.

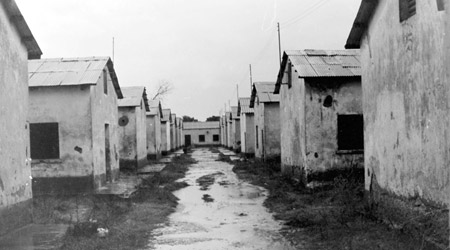

Zuerst las die Nobelpreisträgerin Herta Müller aus ihrem letzten bei Hanser erschienenen Prosawerk «Mein Vater war ein Apfelkern», las Erinnerungen zu ihrer Kindheit und Jugend in Rumänien, überzeugt davon, eine Autorin dann am besten zu verstehen, wenn man weiss, woher sie kommt. Herta Müller wuchs unter der Diktatur Nicolae Ceaușescu in Rumänien auf, auf dem Land, eng verbunden mit Einsamkeit und den Repressalien eines totalen Überwachungsstaats. Eine Kindheit, in der sie mit sich selbst das Beobachten lernte. Herta Müller las über das Fremdsein, selbst als Kind, von der Angst, «von der Welt gefressen zu werden». Und wenn die Autorin aus ihrer Kindheit liest und erzählt, hört und spürt man, dass die Bilder, aus denen die Autorin heute noch schöpft, damals schon glänzten, wohl noch nicht in abstrakten Worten, aber in konkreten Bildern, die zeugen, wie ein Mädchen mit Geschichten und Bildern im Innern die Welt zu erklären versucht. Selbst ihre Sicht auf die Natur, die Pflanzen, dem einzig wirklich Ästhetischen in einer pseudosozialistischen Umgebung, Pflanzen, die sich nicht um Gewalt und Grausamkeit zu kümmern hatten, sie in keiner Weise kommentierten, schienen sich gegen sie zu verbünden, mit dem Machthaber und seinem Apparat zu kollaborieren.

Zuerst las die Nobelpreisträgerin Herta Müller aus ihrem letzten bei Hanser erschienenen Prosawerk «Mein Vater war ein Apfelkern», las Erinnerungen zu ihrer Kindheit und Jugend in Rumänien, überzeugt davon, eine Autorin dann am besten zu verstehen, wenn man weiss, woher sie kommt. Herta Müller wuchs unter der Diktatur Nicolae Ceaușescu in Rumänien auf, auf dem Land, eng verbunden mit Einsamkeit und den Repressalien eines totalen Überwachungsstaats. Eine Kindheit, in der sie mit sich selbst das Beobachten lernte. Herta Müller las über das Fremdsein, selbst als Kind, von der Angst, «von der Welt gefressen zu werden». Und wenn die Autorin aus ihrer Kindheit liest und erzählt, hört und spürt man, dass die Bilder, aus denen die Autorin heute noch schöpft, damals schon glänzten, wohl noch nicht in abstrakten Worten, aber in konkreten Bildern, die zeugen, wie ein Mädchen mit Geschichten und Bildern im Innern die Welt zu erklären versucht. Selbst ihre Sicht auf die Natur, die Pflanzen, dem einzig wirklich Ästhetischen in einer pseudosozialistischen Umgebung, Pflanzen, die sich nicht um Gewalt und Grausamkeit zu kümmern hatten, sie in keiner Weise kommentierten, schienen sich gegen sie zu verbünden, mit dem Machthaber und seinem Apparat zu kollaborieren. Sie habe aus einer Not, zufälltig mit den Collagen begonnen. Viel unterwegs wollte sie Karten schreiben, ein paar Worte an Freunde verschicken. Aber die Ansichtskarten in Rumänien waren derart hässlich, dass sie aus Zeitschriften Wörter und Bilder schnitt, sie zu Collagen klebte und diese auf selber gekauften Karten zu verschicken begann. Buntes Papier aus der grau-in-grauen Welt Runmäniens. Sie begann zu sammeln, farbiges Papier, Bilder und Wörter, viele Wörter, tausende von Wörtern, richtete zuhause einen Wörtertisch ein, der schnell zu klein wurde, kaufte Schachteln und Schubladen, begann alphabetisch zu ordnen, richtete Werkstätten ein, eine mit rumänischen, eine mit deutschen Wörtern. Wenn sie keine Prosa schrieb, sass sie an ihrer Werkstatt, einer Arbeit, bei der «die Wörter von aussen kommen», jedes Wort ein kleines Theater, eine Inszenierung, selbst die gewöhnlichsten, alle ein Unikat. Und dann die Schönheit der farbigen Schnipsel, die Ästhetik eines aufgeklebten Arrangements. Die Arbeit an den Gedichtcollagen gebe ihr Halt, nicht zuletzt darum, weil die Auseinandersetzung mit ihrer Prosa, mit

Sie habe aus einer Not, zufälltig mit den Collagen begonnen. Viel unterwegs wollte sie Karten schreiben, ein paar Worte an Freunde verschicken. Aber die Ansichtskarten in Rumänien waren derart hässlich, dass sie aus Zeitschriften Wörter und Bilder schnitt, sie zu Collagen klebte und diese auf selber gekauften Karten zu verschicken begann. Buntes Papier aus der grau-in-grauen Welt Runmäniens. Sie begann zu sammeln, farbiges Papier, Bilder und Wörter, viele Wörter, tausende von Wörtern, richtete zuhause einen Wörtertisch ein, der schnell zu klein wurde, kaufte Schachteln und Schubladen, begann alphabetisch zu ordnen, richtete Werkstätten ein, eine mit rumänischen, eine mit deutschen Wörtern. Wenn sie keine Prosa schrieb, sass sie an ihrer Werkstatt, einer Arbeit, bei der «die Wörter von aussen kommen», jedes Wort ein kleines Theater, eine Inszenierung, selbst die gewöhnlichsten, alle ein Unikat. Und dann die Schönheit der farbigen Schnipsel, die Ästhetik eines aufgeklebten Arrangements. Die Arbeit an den Gedichtcollagen gebe ihr Halt, nicht zuletzt darum, weil die Auseinandersetzung mit ihrer Prosa, mit  Vergangenheit und Gegenwart, ein schmerzhafter Prozess sei, das Suchen und Kleben ein Ausgleich. Ganz oft entstehe ein Sog, nur schon deshalb, weil sie Wörter findet, denen sie gerne einen Platz geben würde, die sie nicht so leicht einfach in eine Schublade zurückgeben kann. Herta Müller spielt mit Wörtern und Sätzen, begegnet ihnen wie den verschiedensten Pflanzen in einem unendlich grossen Garten. Eine sinnliche Arbeit, ganz anders als die Prosaarbeit am Computer.

Vergangenheit und Gegenwart, ein schmerzhafter Prozess sei, das Suchen und Kleben ein Ausgleich. Ganz oft entstehe ein Sog, nur schon deshalb, weil sie Wörter findet, denen sie gerne einen Platz geben würde, die sie nicht so leicht einfach in eine Schublade zurückgeben kann. Herta Müller spielt mit Wörtern und Sätzen, begegnet ihnen wie den verschiedensten Pflanzen in einem unendlich grossen Garten. Eine sinnliche Arbeit, ganz anders als die Prosaarbeit am Computer.

Über ihm wohnt eine junge Frau, seine Nachbarin. Er, allein gelassen, hört ihren Tritt oben in der baugleichen Wohnung, geht unter ihr herum, während sie morgens die Wohnung verlässt und ihre Katze zurücklässt. Die Katze, die dann schreit. Die Nachbarin wird immer mehr.

Über ihm wohnt eine junge Frau, seine Nachbarin. Er, allein gelassen, hört ihren Tritt oben in der baugleichen Wohnung, geht unter ihr herum, während sie morgens die Wohnung verlässt und ihre Katze zurücklässt. Die Katze, die dann schreit. Die Nachbarin wird immer mehr. Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium schloss sich ein Meisterschülerstudium ebenfalls an der Leipziger Hochschule an. Für ihre Meisterschüler- Abschlussarbeit erhielt sie den Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium schloss sich ein Meisterschülerstudium ebenfalls an der Leipziger Hochschule an. Für ihre Meisterschüler- Abschlussarbeit erhielt sie den Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig. in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll»,»Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Sowohl «Zielinski» als auch «Der lange Atem» wurden ins Spanische übersetzt. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll»,»Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Sowohl «Zielinski» als auch «Der lange Atem» wurden ins Spanische übersetzt. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

«sozialistischen» Willkür der ungarischen Apparats zu leiden haben. Nichts ist Idylle, die Menschen desillusioniert nach einem Krieg, der weder aus Sieger noch Besiegten bessere Menschen werden liess. Teréz, die Mutter des kleinen Misi, besucht kurz vor der Flucht noch einmal ihren Onkel Barnábas, bei dem sie nach dem Krieg zwei Jahre blieb, um aus der traumatischen Starre aufzuwachen, in der sie der Krieg zurückgelassen hatte. Barnábas, ihr Onkel, warnt sie vor den Konsequenzen, sollte die Flucht misslingen, davor, dass dort in der besseren Welt auch bloss das Geld regiert.

«sozialistischen» Willkür der ungarischen Apparats zu leiden haben. Nichts ist Idylle, die Menschen desillusioniert nach einem Krieg, der weder aus Sieger noch Besiegten bessere Menschen werden liess. Teréz, die Mutter des kleinen Misi, besucht kurz vor der Flucht noch einmal ihren Onkel Barnábas, bei dem sie nach dem Krieg zwei Jahre blieb, um aus der traumatischen Starre aufzuwachen, in der sie der Krieg zurückgelassen hatte. Barnábas, ihr Onkel, warnt sie vor den Konsequenzen, sollte die Flucht misslingen, davor, dass dort in der besseren Welt auch bloss das Geld regiert. Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.

Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.

schläft, Berührungen aber kaum mehr verträgt. Ein Haus, eine Wohnung, einen Sohn, ein Bett teilt, das Leben aber längst nicht mehr. Ein Paar, das sich unlösbar in Missverständnisse verstrickt. Er schreibt darüber, was «Schicksal» mit einem zu tun vermag, wie es einem aus Normalität herauskatapultiert. Lukas Hartmann ist ein Meister der Schilderung. Er lässt einen Kausalteppich wachsen, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Er schildert aus der Sicht aller Familienmitgleider, auch aus jener des Sohnes, der sich wandelt vom ewig genervten, endlich befreiten, zum besorgrten, von den Geschehnissen überrannten. Was sich im ersten Teil des Romans liest, wie das Psychogramm einer typischen Kleinfamilie, wird im zweiten Teil zum Höllentripp einer auseinanderbrechenden Schicksalsgemeinschaft.

schläft, Berührungen aber kaum mehr verträgt. Ein Haus, eine Wohnung, einen Sohn, ein Bett teilt, das Leben aber längst nicht mehr. Ein Paar, das sich unlösbar in Missverständnisse verstrickt. Er schreibt darüber, was «Schicksal» mit einem zu tun vermag, wie es einem aus Normalität herauskatapultiert. Lukas Hartmann ist ein Meister der Schilderung. Er lässt einen Kausalteppich wachsen, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Er schildert aus der Sicht aller Familienmitgleider, auch aus jener des Sohnes, der sich wandelt vom ewig genervten, endlich befreiten, zum besorgrten, von den Geschehnissen überrannten. Was sich im ersten Teil des Romans liest, wie das Psychogramm einer typischen Kleinfamilie, wird im zweiten Teil zum Höllentripp einer auseinanderbrechenden Schicksalsgemeinschaft.