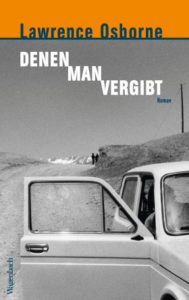

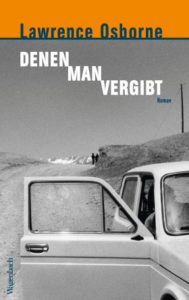

Lawrence Osborne hat einen Roman geschrieben, der unzweifelhaft das Zeug zum Klassiker hat. Umso erstaunlicher, dass es sein erster in Deutsch erschienener Roman ist. Den Namen Lawrence Osborne sollte man sich merken!

Auf dem Weg zu einer Party mitten in der marokkanischen Wüste kommt es zum tödlichen Zusammenstoss. Ein britisches Ehepaar überfährt einen einheimischen Fossilienverkäufer, der urplötzlich aus dem Dunkel der Nacht auf die Strasse tritt. David und Jo steigen aus, vergewissern sich, ob er vielleicht noch lebt, durchsuchen seine Taschen, um dem Toten einen Namen zu geben und packen ihn auf den Rücksitz, weil man ihn doch nicht einfach so liegen lassen kann. David, ein in Verruf geratener Arzt und Jo, seine Frau, einmal eine erfolgreiche Schriftstellerin. Er am Steuer und betrunken, zu schnell unterwegs. Sie beide an einem Ort, an dem sie eigentlich nichts verloren haben. Während der Rücksitz mit fremdem Blut besudelt wird, fahren sie weiter in die Nacht bis zum Anwesen von Richard und Dally, die die Party ausrichten und nicht im Traum daran denken, die Party wegen dieses Zwischenfalls abzublasen. Auch nicht, als die Polizei auftaucht. Auch dann nicht, als sich vor dem Tor zum Anwesen Männer sammeln, Einheimische und man den Vater des Toten in die Garage zum Aufgebahrten vorlassen muss.

Es prallen Welten aufeinander. Hier jene von Richard und Dally, die mit viel Geld eine ganze Siedlung renovieren und sie zu ihrer Spielwiese machen. Dort jene von Driss, dem Toten in der Garage und seinem Vater, der seinen einzigen Sohn zuhause begraben will. Hier die Dekadenz des Überflusses, des Champagners, der spinnigen Parties. Dort die kaputte Gegenwart und Zukunft eines ganzen Volkes, das gezwungen ist, mit längst zu Stein gewordenem Leben das eigene Leben zu erkaufen. Hier die Angst und Arroganz. Dort die Wut, der Zorn und die unterdrückte Aggression.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Lawrence Osborne hat einen Roman geschrieben, der mir in die Knochen fährt. Osborne tut das in einer derart subtilen Art, die mich gefangen nimmt, die das geschehen nie explodieren lässt, obwohl während des ganzen Romans die Lunte brennt. Während der ganzen Lektüre muss ich mit dem Schlimmsten rechnen. Lawrence Osborne, bisher mit Reportagen in Erscheinung getreten, will ganz offensichtlich zeigen, wie weit sich der Mensch von seinem Bruder, seiner Schwester entfernen kann, wie weit Kulturen auseinanderdriften, was Reichtum und Armut mit Wahrnehmung und Innenwelten anrichten können, wie unversöhnlich diese Welten sind. Wie sehr jeder sich in seiner Sicht auf die Dinge, mit der Sicht auf die andere Seite sich in „Wahrheiten“ verrennt. Wie unüberbrückbar Gräben werden, erst recht dort, wo man in Ländern wie Marokko auf das Geld der reichen Ausländer genauso angewiesen ist wie die Reichen auf die Arbeitskraft der Einheimischen.

Und mitten drin das Drama eines sich abhanden gekommenen Ehepaars, das nicht weiss, ob man sich lieben oder hassen soll, das nicht weiss, warum man noch immer beisammen ist. Ein Paar im permanenten Kriegszustand, tief eingegraben, jeder in seinem Schützengraben, mit Mechanismen bewaffnet, ganz nah und Lichtjahre entfernt. Genauso wie die Menschen auf der Party von jenen, die sie bedienen, ihnen argwöhnisch zuschauen und zuhören, nicht verstehen können, warum den einen nur die Steine bleiben, während man hinter Mauern in Unmengen von Alkohol tanzt und der Wollust fröhnt.

Lawrence Osborne erzählt und verwebt drei Geschichten. Jene von David, der im Dorf der trauernden Marokkaner nicht weiss, ob er um sein Leben fürchten muss. Jenes von Jo, die einem vergangenen Leben, verpassten Chancen und der Jugend nachtrauert und sich dem Rausch hingibt. Und jene von Driss, dem in seiner Geschichte Gefangenen, Hoffnungslosen, der sein Leben am Strassenrand verliert. „Ein Niemand, ein armer Schlucker. So ist das nun mal.“

Der Unfall nachts in der Wüste, Autoblech auf Menschenknochen, macht auf mehrfach schmerzhafte Weise bewusst, wie weit man sich voneinander entfernen kann und wie viel tödliches Potenzial in Begegnungen schlummert. Dabei sind sie alle Gescheiterte, Gestrandete, Zerschlagene. Alle sind Opfer einer langen Folge unglücklicher Ereignisse, der Geschichte ihrer Kultur, der eigenen Lebensgeschichte.

Meisterhaft konstruiert und erzählt, spannend, Innenwelten aufreissend und mitreissend geschrieben. Und nicht zuletzt beweist Lawrence Osborne tiefes Verständnis für die Hoffnungs- und Zukunftslosigkeit der Menschen in der Wüste, die mit Hamid, dem Diener auf dem Anwesen von Richard und Dally erfühlen lässt, was es heisst, wenn dieser zuschaut und denkt. „So sind sie eben. Sie haben ein Herz aus Stein, wenn es um uns geht. Für sie sind wir nicht mehr wert als Fliegen.“

Ein Roman mit ungeheurer Reife geschrieben. Unaufgeregt, aber mitten ins Herz treffend, präzise auf den Nerv gezielt.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Webseite des Autors

Titelfoto: Sandra Kottonau

Esther Kinsky bringt auf Anhieb etwas zum Schwingen, zwingt mich, ihre Gedichte immer wieder zu lesen, einzelne Gedichte laut, so laut, dass andere Fahrgäste im Zug den Kopf zu mir drehen. Esther Kinsky ist Dichterin, führt Selbstgespräche über Leid, Fremdsein und Tod.

Esther Kinsky bringt auf Anhieb etwas zum Schwingen, zwingt mich, ihre Gedichte immer wieder zu lesen, einzelne Gedichte laut, so laut, dass andere Fahrgäste im Zug den Kopf zu mir drehen. Esther Kinsky ist Dichterin, führt Selbstgespräche über Leid, Fremdsein und Tod.

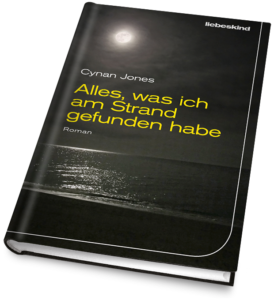

Grzegorz Parallelfigur ist Hold, auch ein Getriebener. Vom Tod seines Freundes in ein Versprechen gedrängt, von dem er sich mehr fürchtet als verantwortlich fühlt, ist Hold überzeugt davon, irgendwann auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu müssen. Irgendwann all die Träume, die er mit sich herumschleppt, wahr werden lassen zu müssen. So wie der Pole auf dem Boot, mit dem Versprechen, dass sich nun endlich alles zum Guten wenden würde, findet Hold am Strand ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot mit einem Toten und mehreren Päckchen Kokain. Hold nimmt das weisse Pulver zu sich, das materialisierte Versprechen, dass nun alles endlich anders werden würde. Mit einem Mal sieht alles ganz einfach aus, als hätte ihm sein toter Freund aus der Ferne diese eine Chance zugeschoben. Aber aus der vermeintlich sicheren Sache, aus dem weissen Pulver Geld zu machen, wird ein ungleicher Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den Cynan Jones nicht mit billiger Action und Unmengen von Brutalität und Blut austragen lässt. Einen Kampf, den Jones in seinen Protagonisten inszeniert, die sich dabei immer tragischer im eigenen Unglück verstricken.

Grzegorz Parallelfigur ist Hold, auch ein Getriebener. Vom Tod seines Freundes in ein Versprechen gedrängt, von dem er sich mehr fürchtet als verantwortlich fühlt, ist Hold überzeugt davon, irgendwann auf der Sonnenseite des Lebens stehen zu müssen. Irgendwann all die Träume, die er mit sich herumschleppt, wahr werden lassen zu müssen. So wie der Pole auf dem Boot, mit dem Versprechen, dass sich nun endlich alles zum Guten wenden würde, findet Hold am Strand ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot mit einem Toten und mehreren Päckchen Kokain. Hold nimmt das weisse Pulver zu sich, das materialisierte Versprechen, dass nun alles endlich anders werden würde. Mit einem Mal sieht alles ganz einfach aus, als hätte ihm sein toter Freund aus der Ferne diese eine Chance zugeschoben. Aber aus der vermeintlich sicheren Sache, aus dem weissen Pulver Geld zu machen, wird ein ungleicher Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den Cynan Jones nicht mit billiger Action und Unmengen von Brutalität und Blut austragen lässt. Einen Kampf, den Jones in seinen Protagonisten inszeniert, die sich dabei immer tragischer im eigenen Unglück verstricken. Cynan Jones wurde 1975 in Wales geboren. Er ist Autor von vier Romanen und zahlreichen Erzählungen, die in Zeitschriften wie «Granta Magazine» oder der «New Welsh Review» veröffentlicht wurden. Für seinen Debütroman wurde er 2007 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, für «Graben«» erhielt er 2014 den Jerwood Fiction Uncovered Prize. Cynan Jones lebt in der Nähe von Aberaeron an der walisischen Küste. «Alles, was ich am Strand gefunden habe» wurde aus den Englischen von Peter Torberg übersetzt.

Cynan Jones wurde 1975 in Wales geboren. Er ist Autor von vier Romanen und zahlreichen Erzählungen, die in Zeitschriften wie «Granta Magazine» oder der «New Welsh Review» veröffentlicht wurden. Für seinen Debütroman wurde er 2007 mit dem Betty Trask Award ausgezeichnet, für «Graben«» erhielt er 2014 den Jerwood Fiction Uncovered Prize. Cynan Jones lebt in der Nähe von Aberaeron an der walisischen Küste. «Alles, was ich am Strand gefunden habe» wurde aus den Englischen von Peter Torberg übersetzt.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut. Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

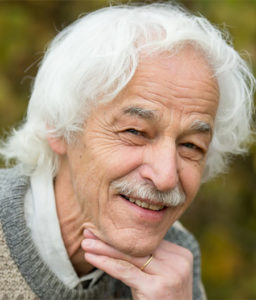

Aus Winterthur, geboren 1947, Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. Von 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt. 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten. Von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern.

Aus Winterthur, geboren 1947, Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg, Schauspieler u.a. in Hamburg, Bremen, Berlin, Basel, Mannheim und Baden. Seit 1981 freischaffender Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur. Von 1986 bis 1990 Afrikaaufenthalt. 1997 – 2000 Präsident der Gruppe Olten. Von 2000 bis 2004 wohnhaft in Wien, seit Mai 2004 wieder in der Schweiz. Autor von Theaterstücken, Hörspielen und Büchern.

Solche Listen sind eine Aufforderung. Selbst eifrige Leser blenden Namen aus, lesen an Autoren vorbei. Ich hätte Christian Krachts Roman «Die Toten» wahrscheinlich nicht gelesen, tat es dann doch, weil sein Buch in der Shortlist des Schweizer Buchpreises auftauchte. Ein Buch, dass mich bewegte, erstaunte und faszinierte. Die Diskussion allerdings, die im Anschluss an die Preisverleihung anlässlich der BuchBasel entstand, befremdete mich viel mehr als Buch und Preis selbst. Solche Listen sind auch Netze. Und manchmal bleiben Fische hängen, die man noch nie gesehen hat, deren Namen man nicht kennt, die einem neugierig machen. So «warte» ich mit Spannung und Neugier auf diese Listen, immer in der Hoffnung, dort Überraschungen zu finden, Perlen, die ich noch nie gesehen habe.

Solche Listen sind eine Aufforderung. Selbst eifrige Leser blenden Namen aus, lesen an Autoren vorbei. Ich hätte Christian Krachts Roman «Die Toten» wahrscheinlich nicht gelesen, tat es dann doch, weil sein Buch in der Shortlist des Schweizer Buchpreises auftauchte. Ein Buch, dass mich bewegte, erstaunte und faszinierte. Die Diskussion allerdings, die im Anschluss an die Preisverleihung anlässlich der BuchBasel entstand, befremdete mich viel mehr als Buch und Preis selbst. Solche Listen sind auch Netze. Und manchmal bleiben Fische hängen, die man noch nie gesehen hat, deren Namen man nicht kennt, die einem neugierig machen. So «warte» ich mit Spannung und Neugier auf diese Listen, immer in der Hoffnung, dort Überraschungen zu finden, Perlen, die ich noch nie gesehen habe.

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis «Schlaf». Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: «Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas» (2011) sowie «Kalevala» (2014), «Der goldene Grubber» von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014), Shakespeares «Romeo und Julia» (2016) und Kafkas «Ein Landarzt» (2016).

Kat Menschik ist freie Illustratorin. Sie gibt dem Feuilleton der FAZ die optische Prägung, diverse von ihr illustrierte Bände erlangten Kultstatus, u. a. Haruki Murakamis «Schlaf». Zahlreiche ihrer Bücher bekamen Auszeichnungen als schönste Bücher des Jahres. Bei Galiani sind erschienen: «Der Mordbrand von Örnolfsdalur und andere Isländersagas» (2011) sowie «Kalevala» (2014), «Der goldene Grubber» von großen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr (2014), Shakespeares «Romeo und Julia» (2016) und Kafkas «Ein Landarzt» (2016).

jungen Assistentin Kaoru. Nitta baut dort in jener Stille und Abgeschiedenheit filigrane Instrumente, deren gezupfte Klänge in der Werkstatt des Meisterbauers zuhause zu sein scheinen.

jungen Assistentin Kaoru. Nitta baut dort in jener Stille und Abgeschiedenheit filigrane Instrumente, deren gezupfte Klänge in der Werkstatt des Meisterbauers zuhause zu sein scheinen. Yoko Ogawa gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo. «Zärtliche Klagen» wurde übersetzt von Sabine Mangold.

Yoko Ogawa gilt als eine der wichtigsten japanischen Autorinnen ihrer Generation. Für ihr umfangreiches Werk wurde sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tanizaki-Jun’ichiro-Preis. Für ihren Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« erhielt sie den begehrten Yomiuri-Preis. Yoko Ogawa lebt mit ihrer Familie in der Präfektur Hyogo. «Zärtliche Klagen» wurde übersetzt von Sabine Mangold.

Während die Zeit beinahe stillzustehen scheint, beginnt sie zu fragen, was Liebe ihr bedeuten soll, ob nicht zu viele unglücklich sind in ihrer «pasteurisierten Zweisamkeit, ihren scheinheiligen Konstruktionen, in erstarrten Bildern der Tadellosigkeit». Und im Gate, Caren gegenüber, auch einer der Harrenden, sitzt ein Mann, liest und spricht, als würde er den Text auswendig lernen. Das Buch in seinen Händen ist vom Sprachphilosophen Wittgenstein. Caren, die den Unbekannten für sich Wittgenstein nennt, kommt mit ihm ins Gespräch. Zuerst über den Zufall, an den beide nicht glauben, später über das Wesen von Geschichten. Darüber, dass Geschichten das sind, was Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet und letztlich alles sind, was Menschen «haben». Und dass sich hinter Geschichten andere Geschichten verbergen, unausgesprochene, der Schatten ihrer selbst. Beide, «Wittgenstein» und Caren, sind auf der Suche nach Geschichten, ihrer Geschichte. Es entwickelt sich zwischen den beiden ein Gespräch über Philosophie und Geschichten, ein Dialog, der packt und mitreisst. Ein Dialog, der zeigt, dass es Husch Josten beim Schreiben ebenfalls um weit mehr geht, als darum, eine Geschichte zu erzählen.

Während die Zeit beinahe stillzustehen scheint, beginnt sie zu fragen, was Liebe ihr bedeuten soll, ob nicht zu viele unglücklich sind in ihrer «pasteurisierten Zweisamkeit, ihren scheinheiligen Konstruktionen, in erstarrten Bildern der Tadellosigkeit». Und im Gate, Caren gegenüber, auch einer der Harrenden, sitzt ein Mann, liest und spricht, als würde er den Text auswendig lernen. Das Buch in seinen Händen ist vom Sprachphilosophen Wittgenstein. Caren, die den Unbekannten für sich Wittgenstein nennt, kommt mit ihm ins Gespräch. Zuerst über den Zufall, an den beide nicht glauben, später über das Wesen von Geschichten. Darüber, dass Geschichten das sind, was Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet und letztlich alles sind, was Menschen «haben». Und dass sich hinter Geschichten andere Geschichten verbergen, unausgesprochene, der Schatten ihrer selbst. Beide, «Wittgenstein» und Caren, sind auf der Suche nach Geschichten, ihrer Geschichte. Es entwickelt sich zwischen den beiden ein Gespräch über Philosophie und Geschichten, ein Dialog, der packt und mitreisst. Ein Dialog, der zeigt, dass es Husch Josten beim Schreiben ebenfalls um weit mehr geht, als darum, eine Geschichte zu erzählen. Husch Josten, geboren 1969, studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris. Sie volontierte und arbeitete als Journalistin in beiden Städten, bis sie Mitte der 2000er Jahre nach London zog, wo sie als Autorin für Tageszeitungen und Magazine tätig war. 2011 erschien ihr Romandebüt »In Sachen Joseph«, das für den Aspekte-Literaturpreis nominiert wurde. 2012 legte sie den vielgelobten zweiten Roman »Das Glück von Frau Pfeiffer« vor und 2013 den Geschichtenband »Fragen Sie nach Fritz«. 2014 erschien der Roman »Der tadellose Herr Taft« und im Frühjahr 2017 »Hier sind Drachen« im Berlin Verlag. Husch Josten lebt heute wieder in Köln.

Husch Josten, geboren 1969, studierte Geschichte und Staatsrecht in Köln und Paris. Sie volontierte und arbeitete als Journalistin in beiden Städten, bis sie Mitte der 2000er Jahre nach London zog, wo sie als Autorin für Tageszeitungen und Magazine tätig war. 2011 erschien ihr Romandebüt »In Sachen Joseph«, das für den Aspekte-Literaturpreis nominiert wurde. 2012 legte sie den vielgelobten zweiten Roman »Das Glück von Frau Pfeiffer« vor und 2013 den Geschichtenband »Fragen Sie nach Fritz«. 2014 erschien der Roman »Der tadellose Herr Taft« und im Frühjahr 2017 »Hier sind Drachen« im Berlin Verlag. Husch Josten lebt heute wieder in Köln.

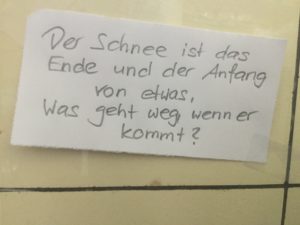

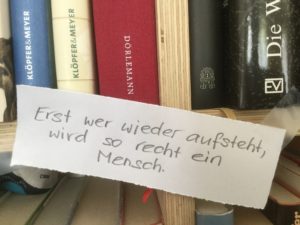

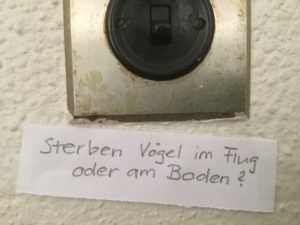

im Haus hängen kleine, von Hand geschrieben Zettel. Sätze, die Hannes nicht einfach dem Vergessen preisgeben will. Erinnerungen daran, dass das Leben und die kleinen Verrichtungen des Lebens in ein grösseres Ganzes gehören, dass man leicht aus den Augen verliert. Aber die Besuche der Pflegerin Nora werden immer seltener, so wie alles immer weniger wird, auch die Sicherheit darüber, dass Mensch Keun jemals fertig wird. Ob die Kraft ausreichen wird, seine Aufgabe zu beenden. Hannes humpelt seinem Leben immer mehr hinterher, immer mehr allein gelassen, umgeben vom Sterben, den schwindenden Kräften. Erst recht, als Übereifer und «Pflichterfüllung» das drohende Gespenst der Heimeinweisung zu einem handgreiflichen Überfall werden lassen und Hannes niederzustrecken drohen. Aus dem Former Hannes, umgeben von seinen Figuren und den Spänen auf dem Boden, wird ein in sich zerfallenes Häufchen Elend im Rollstuhl.

im Haus hängen kleine, von Hand geschrieben Zettel. Sätze, die Hannes nicht einfach dem Vergessen preisgeben will. Erinnerungen daran, dass das Leben und die kleinen Verrichtungen des Lebens in ein grösseres Ganzes gehören, dass man leicht aus den Augen verliert. Aber die Besuche der Pflegerin Nora werden immer seltener, so wie alles immer weniger wird, auch die Sicherheit darüber, dass Mensch Keun jemals fertig wird. Ob die Kraft ausreichen wird, seine Aufgabe zu beenden. Hannes humpelt seinem Leben immer mehr hinterher, immer mehr allein gelassen, umgeben vom Sterben, den schwindenden Kräften. Erst recht, als Übereifer und «Pflichterfüllung» das drohende Gespenst der Heimeinweisung zu einem handgreiflichen Überfall werden lassen und Hannes niederzustrecken drohen. Aus dem Former Hannes, umgeben von seinen Figuren und den Spänen auf dem Boden, wird ein in sich zerfallenes Häufchen Elend im Rollstuhl.

Peter Weibel, geboren 1947, hat Medizin studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Allgemein praktiker und in der Geriatrie. 1982 erschien ein erster Prosaband «Schmerzlose Sprache», seither veröffentlicht er regelmäßig Prosa und Lyrik. Für seine Werke wurde er verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt 2014 mit einem Buchpreis des Kantons Bern für den Erzählband «Die blauen Flügel» (2013). Peter Weibel lebt in Bern.

Peter Weibel, geboren 1947, hat Medizin studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Allgemein praktiker und in der Geriatrie. 1982 erschien ein erster Prosaband «Schmerzlose Sprache», seither veröffentlicht er regelmäßig Prosa und Lyrik. Für seine Werke wurde er verschiedentlich ausgezeichnet, zuletzt 2014 mit einem Buchpreis des Kantons Bern für den Erzählband «Die blauen Flügel» (2013). Peter Weibel lebt in Bern.