Es wäre alles da für ein perfektes Familienidyll; Chris arbeitet zuhause, Antonia bald schwanger, Timon ein hübsches, gesundes Kind. Aber Idyllen existieren nicht. Chris setzt sich ab, zuerst phasenweise, dann endgültig. Antonia fühlt sich allein gelassen, einsam, überfordert. Timon und Antonia, ein Doppelgestirn, ein Doppelplanet, durch Familienbande aneinander gekoppelt, durch wachsende Zentrifugalkraft auf Konfrontation mit all jenen Gestirnen, die sich auf ewig gleichen Bahnen befinden.

«Balg» ist ein Schimpfwort. Abgezogenes Fell, ein freches Kind. Aber wer ist schon der, der er sein könnte. Timon ist genauso das Resultat von vielem, wie seine Mutter Antonia, wie seine Grossmutter Lydia. Da war ein kleines Kind, das durch Mark und Bein schrie. Ein kleiner Junge, der biss und schlug. Ein Schuljunge, mit dem keine Lehrkraft klarkommen wollte oder konnte. Timon, zuerst von seiner Mutter eingesperrt, damit diese Luft bekommt, dann ausgesperrt, weil die Mutter keine Luft mehr bekommt, wird zum Kometen, der sich auf unberechenbarer Bahn mit langem Schweif durch ein verkorkstes Leben bahnt.

Irgendwann lernt Antonia einen neuen Mann kennen, einen, der mit ihr zusammenleben will, aber nicht mit dem unberechenbaren Balg, mit Timon, der sich allen und allem entzieht. Aber statt ihren Sohn mitzunehmen, botet Antonio, der neue Mann, ihn aus, nimmt ihm das Wenige, das Timon von seinem Vater, den er manchmal am Wochenende sieht und auch längst in einer neuen Familie lebt, geschenkt bekommt. Antonia weiss oft nicht, wie ihr geschieht, ist genauso Opfer ihrer Reflexe und Reaktionen wie ihr ausser Rand und Band geratener Sohn.

Im gleichen Dorf lebt Valentin der Postbote. Vor Jahren war es der Dorflehrer,  irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter.

irgendwann suspendiert und im Dorf hängen geblieben, mit einem Makel. Antonia war als Schülerin die Freundin seiner einzigen Tochter, jener Tochter, die er nie mehr sah, von der er nichts weiss, seit sie ihn zusammen mit seiner Frau verliess. Antonia macht Valentin für eine Katastrophe in der Vergangenheit verantwortlich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch sie aus der Bahn geworfen hatte, aus der Kindheit rausgerissen, entwurzelt. Und ausgerechnet mit ihm, mit Valentin, dem alt gewordenen Sonderling, den man im Dorf wie etwas Übriggebliebenes behandelt, freundet sich Timon an. Gegen den Willen seiner Mutter.

Timon entgleitet. Allen. Selbst Valentin, der ihn im Garten, bei seinen Tieren oder auch an seinem Tisch gewähren lässt, der ihm den einzigen Ort gibt, an der er sich nicht in die Enge getrieben fühlt, ist von den verqueren Wahrnehmungen einer Dorfgemeinschaft nicht gefeit. Einmal ins schlechte Licht getaucht – immer empfänglich wie elektromagnetisch aufgeladenes Textil.

Alle sind sie einsam. Alle irgendwie verloren, eingeschlossen, ausgeschlossen.

Eine der vielen Qualitäten des Romans ist Tabea Steiners Zurückhaltung, bei aller Katastrophe das Maximum nicht ausgeschöpft zu haben. Es geht der Autorin weder um die Katastrophe, noch um ein Soziogramm eines vermeintlichen Dorfidylls. Tabea Steiner begleitet mit überzeugendem Feingefühl, erzählt die Geschichte aus mehrfacher Perspektive, stülpt das Innere ihrer Protagonisten nicht gegen Aussen. Sie alle sind Opfer ihrer Geschichte. Eine andere Qualität dieses Romans sind all die Halbschatten, die nicht ausgeleuchtet sind, das bloss Angedeutete, das dem Leser überlassen ist, das aber gleichsam mitschwingt und dem Buch, dem Erzählten Raum gibt. Und nicht zuletzt ist es die unaufgeregte, sorgfältige Art des Erzählens, einer Sprache, die sich nicht nur inhaltlich behutsam nähert, sondern in ihrem Ausdruck.

Ein Interview mit Tabea Steiner:

Du engagierst dich seit Jahren für die Literatur, sei es als Leiterin des Literaturfestivals in Thun, als Moderatorin in Bern, Thun und St. Gallen, als Literaturvermittlerin im wahrsten Sinne des Wortes. Und nun dein erster Roman, dein Debüt bei einem Verlag, der es in den letzten Jahren formidabel schaffte, sich mit CH-Spitzentiteln zu empfehlen. Ist es ein Ankommen, ein Beweis oder Resultat übermässiger Anstrengung?

Es fühlt sich für mich am ehesten nach Ankommen an. Auf jeden Fall ist es ja so, dass ich mich schon immer nicht „nur» mit Texten anderer befasst habe, sondern auch selber geschrieben habe. Damit jetzt rauszugehen und der Öffentlichkeit diese andere Rolle gewissermassen zu präsentieren, heisst natürlich auch, dass ich mich nicht mehr hinter den Büchern anderer „verstecken“ kann, von denen ich weiss, dass sie gut sind. Beim eigenen Text ist man da ja sehr viel unsicherer, und trotzdem freue ich mich, dass das Buch jetzt da ist.

„Balg“ ist ein sehr intimer Roman, dessen Konstruktion sich scheinbar weit weg von deiner eigenen Biographie ansiedelt, ausser vielleicht, dass sich die Geschichte irgendwo in der Ostschweiz, in einem Dorf unweit des Bodensees verorten lässt. Was dir ausgezeichnet gelang, ist aber genau jene unmittelbare Intimität, die das Buch, dein Roman, dein Debüt so sehr überzeugen lässt. Eine Nähe, die nie entblössend wirkt. Wie sehr musstest du dich darum bemühen?

Ich habe eine lange Zeit mit diesen Figuren verbracht, sie, als sie da waren, genau studiert, nachgedacht, wie sie sind, was sie denken, sagen und wie sie handeln und warum. Sie sind mir auch sehr nahe gegangen, und es war mir gleichzeitig wichtig, selber auch immer ein wenig Verständnis für sie aufzubringen. Und das war zuweilen durchaus sehr anstrengend.

Alle Protagonisten in deinem Roman sind Verlorene? Wie sehr liegt in einer Zeit der totalen Vernetzung genau in diesem Gefühl eine der Untiefen unserer Gesellschaft?

Sind sie Verlorene? Ich denke eher, dass sie aus unterschiedlichsten Gründen keinen oder nur einen unzulänglichen Zugang zu ihrer Sprache haben, und deswegen auch nicht imstand sind, die anderen zu verstehen.

Auf jeden Fall schaffen sie es nicht, eine gemeinsame Sprache für ein Problem zu finden, das sie alle betrifft. Sie sehen es zwar alle, wenn auch auf unterschiedliche Weise, sind aber nicht imstand, darüber auch nur einen sprachlichen Konsens zu finden. Und hier setzt etwas für mich sehr Wichtiges ein: dass nämlich die Sprache politisch ist, weil wir uns darüber einigen müssen, was sie bedeutet. Es ist schwierig, sich zu unterhalten, wenn man keine gemeinsame Sprache hat – und ich glaube, dass man die Folgen davon auf Social Media, aber mehr und mehr auch im Alltag, beobachten kann, wenn Sprache in einer zunehmend verletzenden Art und Weise verwendet wird, ohne sich darum zu kümmern, dass die Sprache eben allen gehört. Niemand hat sie für sich allein, und das wäre gut so, wenn.

Gegen Schluss deines Romans lässt du Lydia, die Mutter Antonias sagen, die vieles spürt, was sie sich nicht zu sagen traut: „Man muss eben mit den Leuten reden, nicht immer nur über sie.“ Dieser Satz ist eines der Themen, die sich durch dein Buch ziehen. Und trotzdem bleibt die Einsicht, dass nicht über alles geredet werden kann. Wo liegt die Grenze zwischen befreiendem Reden und zerfleischendem Zerreden?

Das ist eine sehr schwierige Frage, aber nicht nur literarisch. Jeder Mensch geht wieder ganz anders um mit Dingen, manche wollen darüber reden, andere wieder können nicht. Ich glaube nicht, dass ich diese Frage je wirklich werde beantworten können, wünsche mir aber, dass mehr darüber nachgedacht und gesprochen und geschrieben wird.

In deinem Roman steckt ein ungeheures Potenzial an Katastrophen. Einige hast du geschehen lassen, vielem bist du mit Absicht ausgewichen, hast der Versuchung von allzu beabsichtigter Plottverdichtung widerstanden. So wie das Leben nur in Ausnahmefällen das Maximum an Katastrophe zulässt. Zum Glück. Wie sehr musstet du gegen Versuchung ankämpfen?

Ich musste, wie oben angedeutet, eher gegen die Versuchung kämpfen, den Figuren doch das eine und andere zu ersparen, sie freundlicher erscheinen zu lassen, sympathischer. Aber dann wäre es eine andere Geschichte geworden, und so bin ich streng mit mit und manchmal ein bisschen hart zu den Figuren gewesen.

Ein beeindruckendes Debüt von einer Autorin, von der ich nichts anderes erwartet hätte!

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Webseite der Autorin

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Tabea Steiner ist angekommen, die die schon lange schreibt, sechs lange Jahre an diesem, ihrem ersten Roman. Angekommen auf jener Seite, der sie meist als Moderatorin und Gesprächspartnerin gegenübersitzt. Noch vor ein paar Tagen sass sie bie dem von ihr gegründeten Literaturfestival „Literaare“ in Thun dem grossen Michael Köhlmeier gegenüber, einem ganz Grossen der Gegenwartsliteratur, einem Mann mit umfangreichen Werk, bei dem sich das Regalbrett langsam leicht nach unten wölbt. Nun sitzt sie auf der Seite der Grossen, mit Tischen, Mikrophon und Wasserglas, auch wenn es bei ihr noch ihr Erstling „Balg“ ist.

Tabea Steiner ist angekommen, die die schon lange schreibt, sechs lange Jahre an diesem, ihrem ersten Roman. Angekommen auf jener Seite, der sie meist als Moderatorin und Gesprächspartnerin gegenübersitzt. Noch vor ein paar Tagen sass sie bie dem von ihr gegründeten Literaturfestival „Literaare“ in Thun dem grossen Michael Köhlmeier gegenüber, einem ganz Grossen der Gegenwartsliteratur, einem Mann mit umfangreichen Werk, bei dem sich das Regalbrett langsam leicht nach unten wölbt. Nun sitzt sie auf der Seite der Grossen, mit Tischen, Mikrophon und Wasserglas, auch wenn es bei ihr noch ihr Erstling „Balg“ ist. Tabea Steiner schreibt in „Balg“ von einem Dorf, einem wie sie in der Ostschweiz aufgewachsen ist, das sie kennt und eine Kindheit lang ihr ganzes Leben bedeutete. Ein paar Häuser, ein Schulhaus, eine kleine Bibliothek darin. Bewohnt von Menschen, die alle Rollen haben, so wie das Personal in ihrem Roman. Die überforderte, alleinerziehende Mutter, der ungeratene Sohn, der Briefträger, der einmal Dorfschullehrer war, bis ihn ein Beben aus seiner Bahn katapultierte, Nachbarn, Kaninchen und eine Kulisse, die immer gleich erscheint.

Tabea Steiner schreibt in „Balg“ von einem Dorf, einem wie sie in der Ostschweiz aufgewachsen ist, das sie kennt und eine Kindheit lang ihr ganzes Leben bedeutete. Ein paar Häuser, ein Schulhaus, eine kleine Bibliothek darin. Bewohnt von Menschen, die alle Rollen haben, so wie das Personal in ihrem Roman. Die überforderte, alleinerziehende Mutter, der ungeratene Sohn, der Briefträger, der einmal Dorfschullehrer war, bis ihn ein Beben aus seiner Bahn katapultierte, Nachbarn, Kaninchen und eine Kulisse, die immer gleich erscheint.

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen. Tabea Steiner lebt in Zürich.

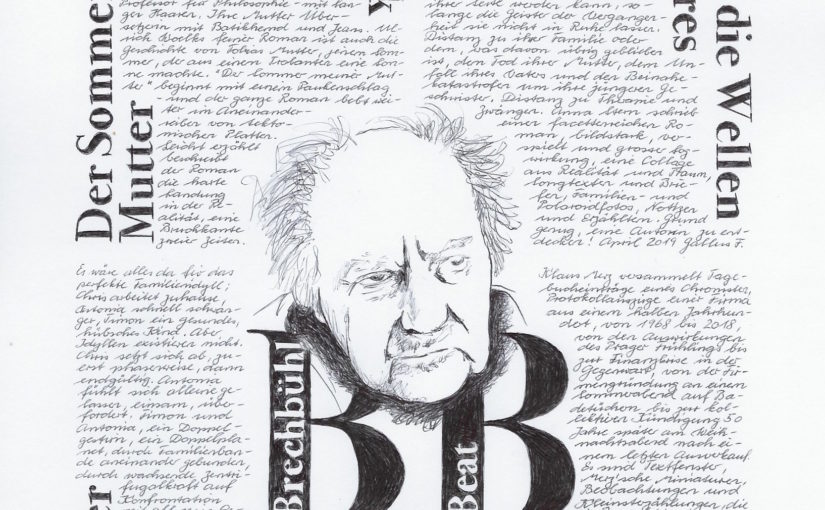

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert. „Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus.

„Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus. „verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

„verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte. einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“.

einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“. Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.