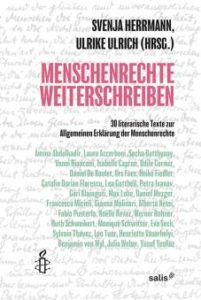

Die Menschenrechte werden 70, erreichen das Greisenalter, drohen zu sterben, auch wenn die hohen Hallen der UNO Ewigkeiten ausstrahlen. Svenja Hermann und Ulrike Ulrich, zwei Schriftstellerinnen, die sich vor zehn Jahren schon einmal daran machten, als Herausgeberinnen den Menschenrechten zu einem Jubiläum eine literarische Stimme zu geben, luden zusammen mit Amnesty International und dem Literaturhaus Zürich zur Buchtaufe von „Menschenrechte. Weiterschreiben“ ein.

Art. 1

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Vor 70 Jahren, von den Schrecken eines Weltkriegs gebrannt, im Wissen darum, dass nur Toleranz und Völkerverständnis, gleiche Rechte für alle und ein einigermassen verbindliches Gefühl für Sicherheit eine weitere kriegerische Katastrophe verhindern kann, formulierte man 30 Artikel allgemein gültiger Menschenrechte. Die UNO machte sich zum Hüter des Grals, baute hohe Häuser, hisste viele Fahnen, schützte sich mit blauen Helmen und glaubte daran, dass Dialog der einzige Weg sein müsste, die Welt vor einem erneuten Aufflammen globalen Krieges zu schützen.

Art. 5

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Statt dessen sind Politik und Wirtschaft der Welt der Arroganz wie niemals zuvor ausgeliefert. Wer die 30 Artikel der Menschenrechte liest, schüttelt den Kopf. Nicht über deren Inhalt, sondern über ihre Bedeutungslosigkeit angesichts  selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

Art. 12

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

30 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus allen Landesteilen der Schweiz wurden von den Herausgeberinnen angefragt und durch das Los an einen der 30 Artikel der allgemeinen Menschenrechte zugeteilt. Entstanden sind 30 unterschiedlichste Texte, Geschichten, Gedichte, Gedanken, Essays. Literatur als Trägerin universeller Werte, die durch die Menschenrechtserklärungen verdeutlicht werden. Ein Zeugnis davon, wie weit diese Erklärungen gefasst werden können, wie leidenschaftlich sich die und der Schreibende dazu äussert.

Art. 23

Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

Das Buch soll zum Nach- und Weiterdenken anregen, beweisen, dass nicht gezweifelt wird an ihrer Relevanz und Stärke. In einer Zeit, in der es 70 Jahre nach der Verschriftlichung nicht mehr um Forderung, sondern um bitternotwendige Verteidigung geht. Menschenrechtskriege, Menschenrechtsverletzungen geschehen nicht nur in der Ukraine, in der Türkei, in den Strassenschluchten amerikanischer Grossstädte und staatlich organisiert an Völkern wie den Uiguren in China. Wer die Menschenrechte liest, und dazu braucht es keiner besonderen Interpretationen, stellt fest, dass es vor der Haustüre brennt, dass man uns selbst in der Schweiz fast jedes Jahr dazu zwingt, an der Urne gegen die gesetzlich verankerte Verletzung anzukämpfen.

„Das Gewissen ist ein Gefäss mit Löchern.“ Gianna Molinari

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie »Schreibstrom« ins Leben gerufen: Ein Projekt für kreatives und literarisches Schreiben für Kinder und Jugendliche in und um Zürich, Lerntherapeutin i.A. Jüngstes genreübergreifendes Vermittlungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Bettina Eberhard: Video Poem für Jugendliche. Für ihre literarischen Arbeiten wurde Svenja Herrmann mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Atelierstipendium der Landis & Gyr Stiftung (2015) und mit einem Werkbeitrag des Kantons Zürich Herbst 2015.

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie »Schreibstrom« ins Leben gerufen: Ein Projekt für kreatives und literarisches Schreiben für Kinder und Jugendliche in und um Zürich, Lerntherapeutin i.A. Jüngstes genreübergreifendes Vermittlungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Regisseurin Bettina Eberhard: Video Poem für Jugendliche. Für ihre literarischen Arbeiten wurde Svenja Herrmann mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Atelierstipendium der Landis & Gyr Stiftung (2015) und mit einem Werkbeitrag des Kantons Zürich Herbst 2015. Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (www.wortundwirkung.ch). Ihre Texte wurden mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie 2010 den Walter Serner-Preis und einen Anerkennungspreis der Stadt Zürich, 2011 den Lilly-Ronchetti-Preis.

Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (www.wortundwirkung.ch). Ihre Texte wurden mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie 2010 den Walter Serner-Preis und einen Anerkennungspreis der Stadt Zürich, 2011 den Lilly-Ronchetti-Preis.

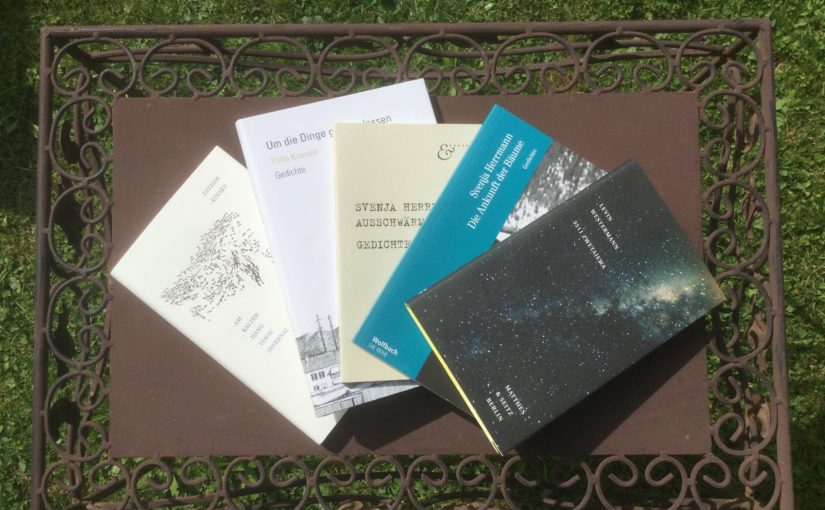

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.

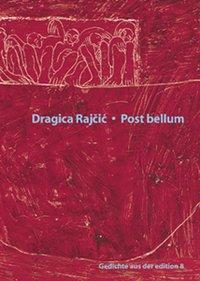

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen. Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem.

Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem. Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache.

Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache. Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Esther Kinsky bringt auf Anhieb etwas zum Schwingen, zwingt mich, ihre Gedichte immer wieder zu lesen, einzelne Gedichte laut, so laut, dass andere Fahrgäste im Zug den Kopf zu mir drehen. Esther Kinsky ist Dichterin, führt Selbstgespräche über Leid, Fremdsein und Tod.

Esther Kinsky bringt auf Anhieb etwas zum Schwingen, zwingt mich, ihre Gedichte immer wieder zu lesen, einzelne Gedichte laut, so laut, dass andere Fahrgäste im Zug den Kopf zu mir drehen. Esther Kinsky ist Dichterin, führt Selbstgespräche über Leid, Fremdsein und Tod.