Wo es einen hinführt, wenn es einen fortführt; aus dem allseits Gewohnten, hin zu etwas Neuem. Flawil leuchtet. Und Paris? Mutet an, nur ein paar Strassen weit entfernt zu sein.

Es sind andere Zeiten, denke ich. Und dass diese etwas mit mir anstellen. Mich in Bewegung versetzen.

Und so ist es ja auch: Ich habe vorübergehend einen Ort durch einen anderen ersetzt; Sankt Gallen gegen Flawil. Und dieses Flawil, so scheint es, so sagt man, ist zwar nicht schön, aber doch wohl wert gesehen zu werden.

Also erkunde ich.

Die Sonne steht hoch. Ich gehe los, quere die Strasse, nehme die Brücke. Unter der Brücke liegen Schienen. Sie verbinden Ost mit West. Ein Zug passiert die Brücke, es vibriert. Geräuschvoll gleiten die Wagen unter mir hindurch. Meine Kapillare nehmen die Vibration umgehend auf.

Es ist einer der Züge, die weite Strecken zurücklegen. Links und rechts des metallenen Schienenstrangs leuchten Schilder in Blau. Ich lese «Flawil». Erst rechts, dann links. Gehe weiter. Über die Brücke hinaus. Folge dem Weg, in den Ort hinein.

Das Gehen tut gut. Ich bin unterwegs. Nicht so wie gestern und vorgestern. Denn gestern und vorgestern sass ich oder lag ich, hinter einer dünnen Bretterwand. «So ein Bauwagen ist schlecht isoliert», hatte jemand zu mir gesagt – und das stimmt ja auch: die Nächte sind kalt.

Im Nachhinein ist mir, als hätte es gestern und vorgestern nicht aufgehört zu regnen. Unzählige silberne Bindfäden in der Luft. Kühle auf der Haut. Das Geräusch des Regens auf dem Dach des Wagens, ein ständiges Trommeln – tausende Finger auf dem Blech. Das ist heute anders. Heute ist das Draussen schön.

Ich spaziere am Spital vorbei. Es ist ruhig. Kein Mensch auf der Strasse. An den Fenstern stehen Ärzte und Patienten. Folgen mit den Augen meinen Schritten. Kurz bin ich versucht zu winken, lasse es aber sein. Mit der Hand wische ich mir Schweiss aus dem Gesicht. Aus dem Nichts tauchen Filmsequenzen auf, bebildern meinen Kopf. Ich höre Schreie. Stumme Schreie.

Aber das macht doch keinen Sinn, denke ich.

Ich sehe Menschen hinter Glas. Offene Münder. Ich denke an Anstalten, weisse Kittel, und daran, wie schnell man diese an- und ausziehen kann. Auch denke ich an Blut, das an den Kitteln kleben bleibt. Früher oder später. Vor allem aber denke ich daran, wie sich Dinge verfestigen. Auch Muster und Rollen.

Grundsätzlich versuche ich zu sehen was ist. Hin und wieder auch das Dahinter. Aber weit komme ich nicht. Einer geschlossenen Tür folgt die Nächste. Und es braucht unendlich viel Zeit sie zu öffnen.

Es braucht immer viel zu viel Zeit.

Jetzt: eine Fassade. Und ein Haus weiter: eine Fassade. Fenster. Türen. Dann andere Strassen. Sich kreuzende Wege. Grünflächen. Hunde. Lautes Bellen. Wieder Wege, die zu Häusern führen, Menschen dahinter. Unsagbar viele Vorhänge. In einem der Fenster: Kakteen. Auf der Fassade des Hauses prangt eine Sonne. Selbst in der Nacht ist ihre Wärme zu spüren. Man kann es sich denken.

Ich bin in der Ansichtnahme von Dingen und Menschen. Hole sie mit meinen Blicken näher heran. Mehr jetzt die Dinge als die Menschen. Warum das so ist? Vielleicht liegt es ja an der Widerspruchslosigkeit der Dinge. Sie wehren sich nicht. Das macht es einfacher.

All diese Strassen sind mir neu. Ich kannte sie nicht. Und lerne sie jetzt kennen: den Teer, die gepflasterten Steine, links und rechts Gebäude – die einen bewohnt, die anderen wohl unbewohnt.

Es ist sehr still. Und in dieser Stille empfinde ich Stille. Und aus dieser heraus, betrachte ich. Betrachte ein Fenster mit zur Schau gestellten Dingen. Ich sehe eine Puppe in einem Wagen. Einen Plüschhund an einer Leine, die von keiner Hand gehalten wird. Ein Haus aus Pressspan mit vielen Zimmern und Figuren darin. Eine nachgestellte Welt. Ich koppele das, was ich sehe, an Gedanken, die ich habe. Es sind nicht viele; aber doch welche. Es könnte schlimmer sein, denke ich. Mit einem Mal die Frage: Was stellt man eigentlich aus, für wen, und warum? Warum diese eine Figur und keine andere? Fragen und Schaufenster haben etwas gemein, sie geben keine Antworten.

Vor einem weiteren Schaufenster mit weiteren Dingen stehend, vergesse ich, wo ich eigentlich bin. Da ist ein Gefühl, das sich in mir entfaltet, sich breit macht, wie ein Teppich auslegt; auf dem ich stehe, dann gehe. Über Dinge hinaus. Ein paar Strassen weiter ist Paris, sagt mir mein Gefühl – und meint: Geh weiter. Bleib in Bewegung. Sieh genau hin. Und ich sehe genau hin, gehe den Dingen allmählich auf den Grund, wende Steine, grabe mit den Händen ein Loch, wühle auf.

Die Hitze macht meinem Körper zu schaffen. Ich suche Schatten. Finde Schatten. Grabe mich ein. Unter der Stadt ist eine andere Stadt. Eine Unter-Stadt. Sie hat Häuser und Wege, die anders aussehen. Wege, die ins Nichts führen. Häuser ohne Fenster. Zwischen den Gebäuden und auf den Strassen brennen Feuer. Das einzige was ich höre ist ihr Lodern. Stundenlang gehe ich die Wege der Unter-Stadt entlang. Ich nehme einfach hin, dass es sie gibt, diese Stadt unter der Stadt. Die Erde ist braun, Varianten von Braun. Am Ende eines schmalen Weges, der steil nach oben führt, wende ich den Kopf. Eine Bewegung in Richtung Himmel. Zwischen den Häusern, und deren mit roten Ziegeln bedeckten Dächern, leuchtet es Blau. Die Ober-Stadt, denke ich. Am Himmel kein Schwarz. Keine Flügel. Kein Schatten. Nur Licht. Es blendet.

In der Nähe grösserer Einkaufsläden komme ich an einer Plakatwand vorbei. Treffe auf Menschen. Es sind nie mehr als fünf. Sie grüssen ohne Worte.

Überall, selbst in den kleinsten Strassen, zeigt sich etwas. Gibt sich als neu aus. Doch mit dem Gehen verliert sich das Neue. Ich eigne mir Orte an, schmiege mich an Angesehenes, mit den Augen Abgetastetes. Aber – ich verliere mich gleichzeitig. Meine Gedanken füllen ganze Strassen. Liegengebliebene, auf der Strecke gebliebene, Gedanken.

Ich summe ein Lied aus Kindertagen, es tut gut, es in meinem Inneren zu hören, ihm zu lauschen, den Tönen nachzugehen. So hole ich mich ein. Sammele mich auf. Ein Mann ruft ein Kind. Davon gehe ich zumindest aus, denn die Art wie er ruft, macht die gerufene Person klein. Es ist ein strenger Ton.

An einem Spielplatz bleibe ich stehen. Keine Kinder. Lange blicke ich auf den verlassenen Sandkasten, die Schaukeln, die leeren Sitzbänke. Eine Welle kommt auf mich zu, erst leise, dann lauter: ein französischer Chanson. An einem offenstehenden Fenster sehe ich eine junge Frau. Aus ihrer Wohnung dringt das Französisch. Ein Singsang.

Paris, denke ich, und meine Schritte werden schneller. Ein Junge mit riesigen Kopfhörern geht an mir vorbei. Auf seinem schwarzen Pullover prangt ein weisses Haus das auf dem Kopf steht. Aus den Fenstern des Hauses purzeln Menschen. Ihre Körper ebenfalls weiss. Sie hängen in der Luft. Jetzt verschwindet der Junge hinter der nächsten Strassenecke.

Der Eiffelturm, auf den Kopf gedreht, bohrt sich direkt neben meinen Füssen in den Boden. Ich stehe an einem der vier Enden. In der Erde, tief unter mir, die Spitze des Turms. Wie tief er wohl steckt? Irgendwie ist alles verdreht.

Ich gehe weiter. Gehe um Ecken herum. Hier eine Mauer, da ein Garten, alles sauber getrennt. Hier das eine, da das andere. Hier jetzt ein speiender Zwerg an einem Teich. Das Gurgeln des Wassers. Ein Garten aus Stein. Balkone. Wörter und Sätze, die von Balkonen fallen. Ich nehme sie auf. Betrachte jedes einzelne Wort. Was es nicht alles zu sagen gibt? Zu sagen gäbe? An einer der grauen Häuserwände klebt eine Figur. Ein Mädchen. Ihr Körper ist rot. Sie trägt ein Kleid.

In einem Hinterhof sitzen Menschen auf Stühlen. Sie nicken sich zu. Ihre Gespräche ein Rauschen. Um die kräftigen Beine der einen Frau windet sich eine Katze. Die Katze sieht mich und läuft weg.

Wie sehr sich in meinem Kopf, während ich gehe, alles verbindet, verschaltet: Diese Strassen und Häuser von Flawil mit den Strassen und Häusern von Paris´ Zentrum – einer Stadt in der Stadt, die zwar auch Paris ist, aber nicht nur. Man denke an ihre schiere Grösse. An weitere Kreise. Umkreisungen von Kreisen.

Überall entdecken meine Augen, ihre Farbe habe ich vergessen, wie so Vieles in der letzten Zeit.

Finde ich den Weg zurück? Von jetzt zu früher? Von diesem Ort hier, zu einem, an dem ich gelebt habe? Von diesem Platz, wo ich mich gerade aufhalte, zu dem Wagen mit dem Blechdach? Gerade weiss ich es nicht. Kann es nicht sagen. Aber es ist auch egal. Vielleicht muss man sich erst verlieren um sich später zu finden.

Umgehend frage ich mich, was ich über mich selbst sagen kann? Und ob das stimmen würde, was ich dann sage? Fände ich die richtigen Worte? Treffende? Und führen diese Worte zu mir? Was ist dieses Ich? Ist es oder wird es? Wird es sein? Gewesen sein? Ich? Bin ich das?

Überall erkennen meine Augen: ein Wort. Hören meine Ohren: ein Wort. Spuckt mein Mund: ein Wort – auf den aschgrauen Boden. Und dieses Ich, es dunkelt, ein Punkt. Ein Ausgehen von. Ich gehe von diesem Punkt aus. Das Davonausgehen tut gut, denn ich bleibe in Bewegung.

Alles ist näher als man denkt, denke ich. Und bald schon kommt Paris, denke ich. So viel ist sicher. Man muss nur weitergehen. Über alles Bekannte hinaus.

Es sind andere Zeiten.

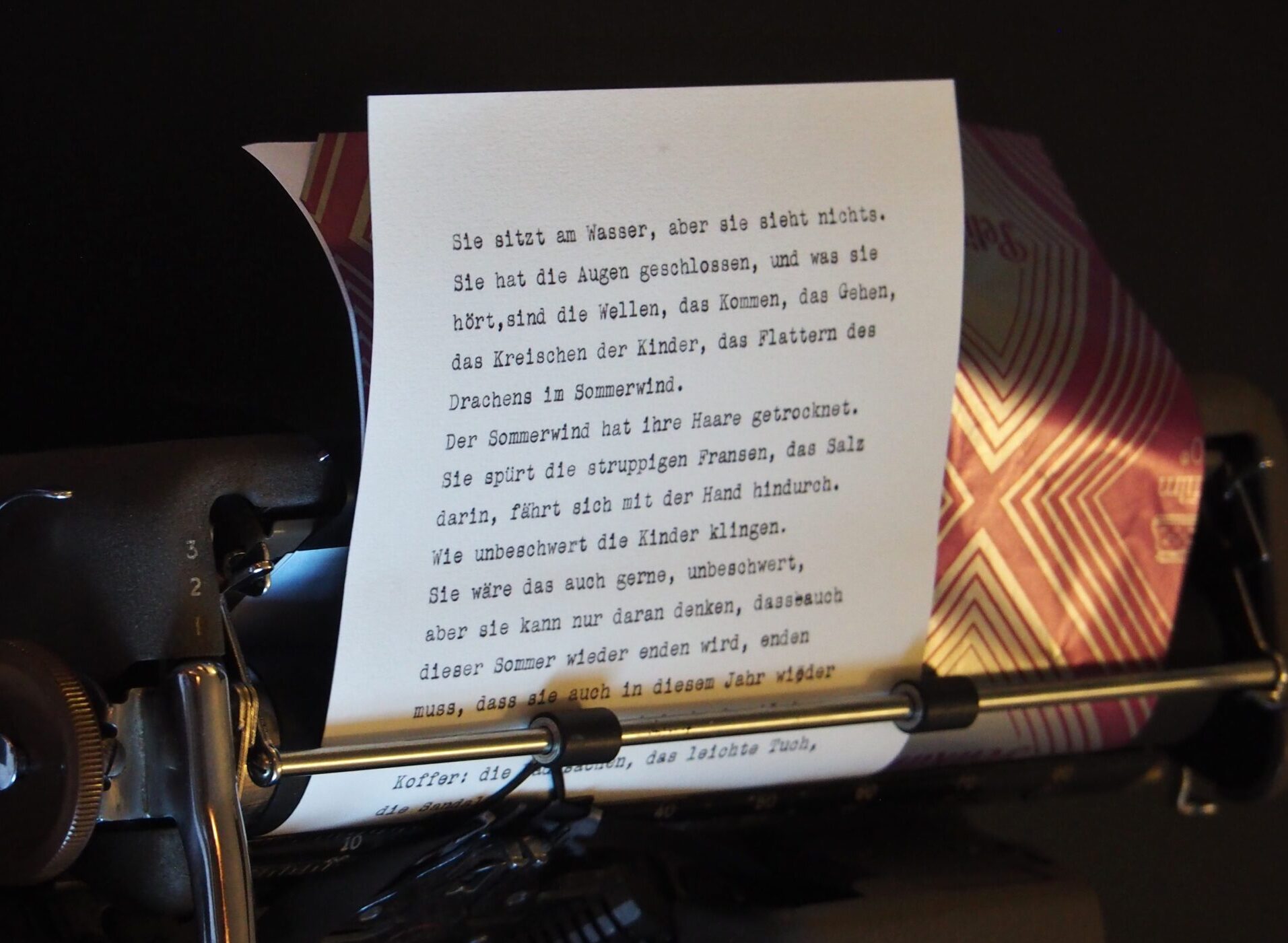

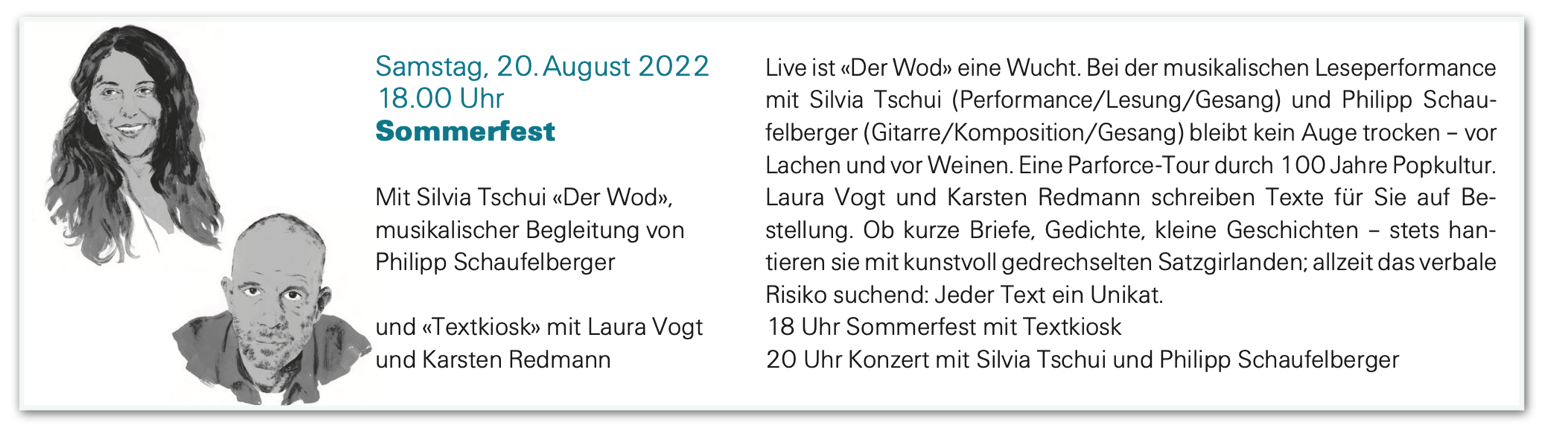

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel «An einem dieser Tage»in der edition offenes feld.

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel «An einem dieser Tage»in der edition offenes feld.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel

Karsten Redmann, geboren 1973 in Neunkirchen (Saar), lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in St. Gallen (CH). Studium der Politologie mit Nebenfach Psychologie an den Universitäten Duisburg, Bremen und Tampere (FIN). Nach Abschluss des Politikstudiums besuchte er die Deutsche Fachjournalistenschule (DFJS) in Berlin und arbeitete als freier Journalist für überregionale Print- und Onlinemedien. Zuletzt erschien der Erzählungsband mit dem Titel

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart. Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.

Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.