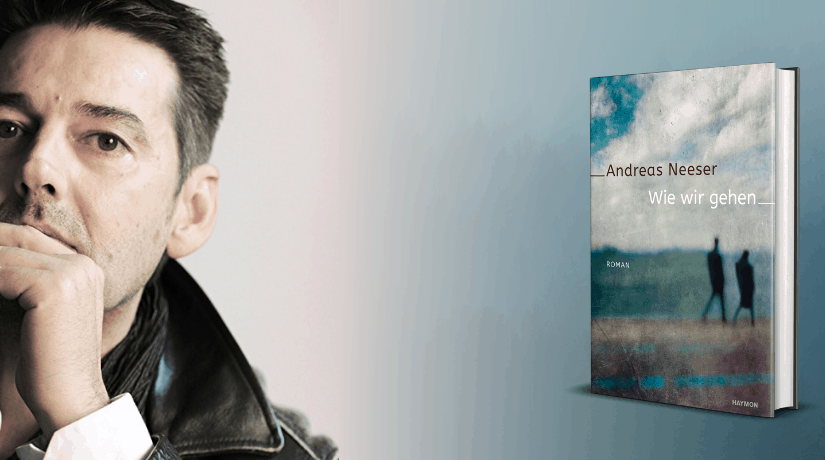

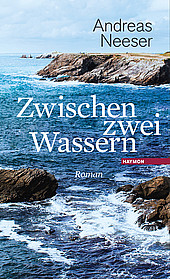

Am Mittwoch 4. März besucht Andreas Neeser mit seinem neuen Roman «Wie wir gehen» den Literaturport Amriswil. Wer das Buch bereits gelesen hat und mit dem Autor am Tisch über sein Schreiben, die Literatur und den Roman diskutieren möchte, ist herzlich an den Tisch eingeladen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Der Mindesteintritt ist 30 CHF. Eine Anmeldung unter info@literaturblatt.ch ist unbedingt erforderlich!

4. März, 20 Uhr, Maihaldenstrasse 11, «Literatur am Tisch»

mit Andreas Neeser

Mona steht mitten im Leben. Von Pierre hat sie sich getrennt, ihre Tochter Noëlle geht zunehmend eigene Wege. Ganz am Anfang hingegen ist die Beziehung zu ihrem Vater Johannes. Die beiden sind sich schon viel zu lange fremd – dabei geht sein Leben langsam dem Ende zu. Solange Zeit ist, will Mona mit ihrem Vater ins Gespräch kommen. Doch wie soll sie Zugang zu diesem spröden, gebrochenen Mann finden?

Sie bittet ihn, seine Geschichte auf ein Diktiergerät zu sprechen. Erzählerisch brillant spannt Neeser den weiten Bogen von Johannes’ Kindheit, in der

er als Verdingbub auf dem Bauernhof seines Onkels schuftet, bis in die Gegen- wart, in der sich ihm seine Tochter behutsam annähert: Welche Seele denkt und fühlt in diesem Menschen? Was für ein Leben hat ihn so werden lassen? Und wie wäre es möglich, einander doch noch lieben zu lernen? Andreas Neeser entwickelt einen feinsinnigen Familien- und Generationenroman: leise und voll poetischer Kraft.

«Literatur am Tisch» hat Tradition und ist ein Ereignis von besonderer Gute:

«Es war ein wunderbarer Abend mit wunderbaren Menschen und wunderbaren Gastgebern, und der Duende, dieser Geist, der dem Mark des Lebens die Bühne bereitet, legte sich auf die Runde und befeuerte die Energie des Erzählens, der Geschichten und des Redens über Geschichten, die den Menschen die Seele reinigen.

So war es, in Amriswil, am 29. Mai 2019, bei Irmgard und Gallus Frei-Tomic, deren Herzenskraft der Literatur den Rücken stärkt.» Patrick Tschan

«Ein Wunder, das sich Dank Gallus und Irmgard ereignet. Schön, mit Gallus einen Bruder im Geiste zu wissen, einen Verbündeten, der wie ich nicht leben kann und will ohne Bücher, ohne Geschichten, einen, der wie ich brennt für die Literatur. Danke, durfte ich Platz nehmen an besagter Tafel und meine Novelle zur Diskussion stellen.» Hansjörg Schertenleib

«Schön gibt es die Hauslesungen und «Literatur am Tisch» bei Irmgard und Gallus Frei-Tomic, wo man die Begegnung zwischen Leser/in und Autor bei bester Verköstigung üben und «likes» oder «unlikes» ausgiebig diskutieren darf. Ein grosses Dankeschön nach Amriswil. Weiter so!» Jens Steiner

«So eine Literatur am Tisch sollte es überall geben. Meiner Meinung nach schreiben viele Autor/innen genau für sie: Menschen, die sich vertieft und intensiv, mit viel Liebe und Neugier, mit Literatur auseinandersetzen.» Bettina Spoerri

Anmeldestand: 9 Anmeldungen, 3 Stühle frei

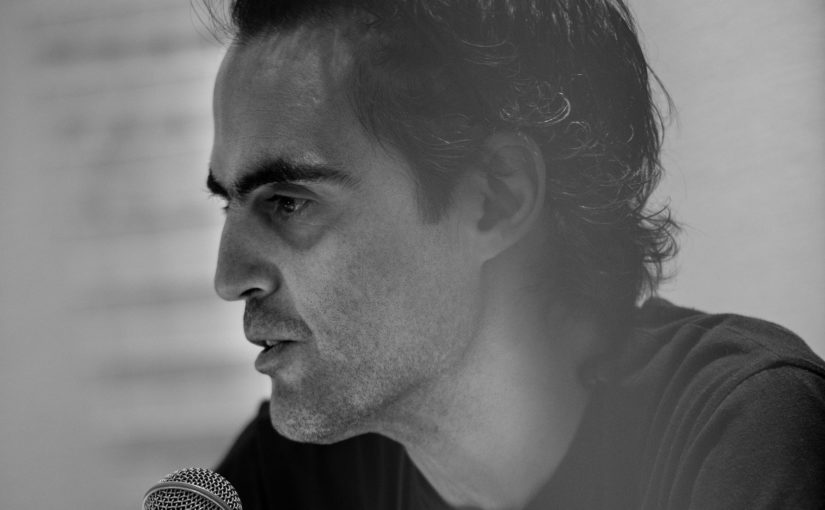

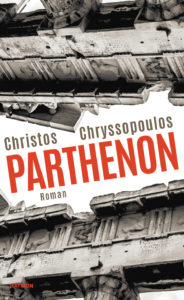

Christos Chryssopoulos stellt die Frage, ob Griechenland noch Griechenland wäre, würde man es von den marmornen Zeugen aus der Vergangenheit «befreien». Was ist Griechenland ohne seine Geschichte, ohne den Tourismus, der den antiken Mauern nachsteigt, ohne das Bewusstsein, der Nabel einer Hochkultur zu sein.

Christos Chryssopoulos stellt die Frage, ob Griechenland noch Griechenland wäre, würde man es von den marmornen Zeugen aus der Vergangenheit «befreien». Was ist Griechenland ohne seine Geschichte, ohne den Tourismus, der den antiken Mauern nachsteigt, ohne das Bewusstsein, der Nabel einer Hochkultur zu sein. Dass Griechenland mittlerweile nicht nur geistig und ideologisch angezählt ist, sondern auch wirtschaftlich und sozial, gibt dem schlanken Roman mehr als nur eine aktuelle Komponente. «Ich hatte nicht vor, Böses zu tun. Ich wollte nicht zerstören», beschwört der Festgenommene in seiner Zelle. «Es verlangte mich nur danach, uns von dem zu befreien, was als unübertroffen vollkommen angesehen wurde. Ich empfand mich selbst als jemanden, der ein Geschenk anbietet, einen Ausweg, eine Herausforderung.» Am Morgen nach den Explosionen lichten sich Staub und Rauch und statt der ewigen Silhouette tut sich der Himmel auf. Was er tat, war kein Affekt, keine Reaktion, sondern ein Befreiungsschlag, der eine Stadt, ein Land, ein Volk aus dem Würgegriff von Tradition, Geschichte und Mythos befreien soll.

Dass Griechenland mittlerweile nicht nur geistig und ideologisch angezählt ist, sondern auch wirtschaftlich und sozial, gibt dem schlanken Roman mehr als nur eine aktuelle Komponente. «Ich hatte nicht vor, Böses zu tun. Ich wollte nicht zerstören», beschwört der Festgenommene in seiner Zelle. «Es verlangte mich nur danach, uns von dem zu befreien, was als unübertroffen vollkommen angesehen wurde. Ich empfand mich selbst als jemanden, der ein Geschenk anbietet, einen Ausweg, eine Herausforderung.» Am Morgen nach den Explosionen lichten sich Staub und Rauch und statt der ewigen Silhouette tut sich der Himmel auf. Was er tat, war kein Affekt, keine Reaktion, sondern ein Befreiungsschlag, der eine Stadt, ein Land, ein Volk aus dem Würgegriff von Tradition, Geschichte und Mythos befreien soll. Christos Chryssopoulos erlebt die schwierigen Verhältnisse in Griechenland hautnah und sieht es als Pflicht, in seinen Büchern Stellung zu beziehen. Der 1968 in Athen geborene Schriftsteller, Übersetzer und Fotograf studierte Wirtschaftswissenschaften und Psychologie. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. verlieh ihm die Französische Republik 2015 den Titel des Ritters der Wissenschaften und Künste. Christos Chryssopoulos ist Mitglied des Europäischen Kulturparlaments und schreibt regelmäßig für die nationale und internationale Presse. Seine Bücher werden weltweit übersetzt.

Christos Chryssopoulos erlebt die schwierigen Verhältnisse in Griechenland hautnah und sieht es als Pflicht, in seinen Büchern Stellung zu beziehen. Der 1968 in Athen geborene Schriftsteller, Übersetzer und Fotograf studierte Wirtschaftswissenschaften und Psychologie. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. verlieh ihm die Französische Republik 2015 den Titel des Ritters der Wissenschaften und Künste. Christos Chryssopoulos ist Mitglied des Europäischen Kulturparlaments und schreibt regelmäßig für die nationale und internationale Presse. Seine Bücher werden weltweit übersetzt.

Ein Mädchen, von dem nicht einmal der Name stimmt, das ihm keine Fragen beantwortet, sich gleichermassen distanziert wie in vollkommener Selbstverständlichkeit den Platz einer Tochter einnimmt. Ein Mädchen ohne Geschichte, scheinbar ohne Familie, mit einer Sprache, die, wenn das Mobilphone klingelt und eine unbekannte Welt sie in einer fremden Sprache sprechen lässt, das Mädchen nicht einordnen lässt.

Jara bleibt, auch als sich die Maschinerie des Sozialstaates einschaltet und er sich erklären muss, warum ein alter Mann mit einer fremden, jungen Frau unter einem Dach in der selben Wohnung lebt. Jara zeichnet, hockt am Boden in ihrem Zimmer, füllt unzählige Blätter mit Bleistiftzeichnungen, ordnet, trennt und fügt zusammen, ein ‚Atlas der verborgenen Welten‘, in sich versunken, ekstatisch.

Ein Mädchen, von dem nicht einmal der Name stimmt, das ihm keine Fragen beantwortet, sich gleichermassen distanziert wie in vollkommener Selbstverständlichkeit den Platz einer Tochter einnimmt. Ein Mädchen ohne Geschichte, scheinbar ohne Familie, mit einer Sprache, die, wenn das Mobilphone klingelt und eine unbekannte Welt sie in einer fremden Sprache sprechen lässt, das Mädchen nicht einordnen lässt.

Jara bleibt, auch als sich die Maschinerie des Sozialstaates einschaltet und er sich erklären muss, warum ein alter Mann mit einer fremden, jungen Frau unter einem Dach in der selben Wohnung lebt. Jara zeichnet, hockt am Boden in ihrem Zimmer, füllt unzählige Blätter mit Bleistiftzeichnungen, ordnet, trennt und fügt zusammen, ein ‚Atlas der verborgenen Welten‘, in sich versunken, ekstatisch.

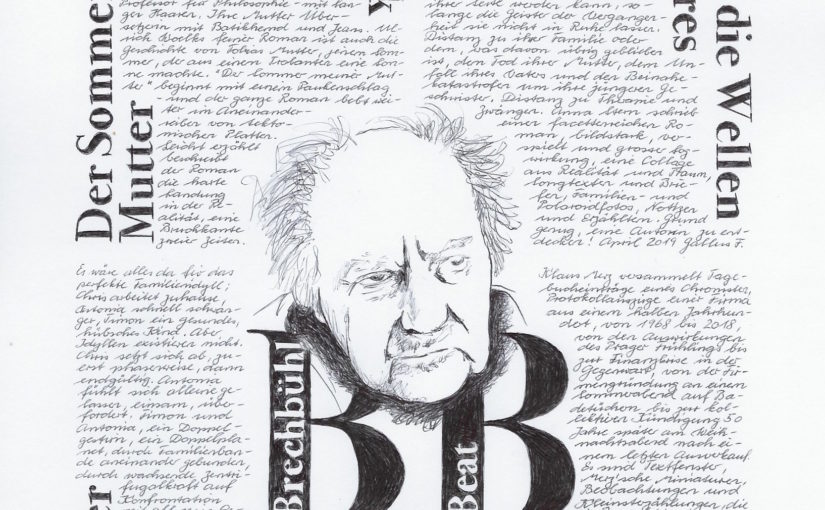

feine Beobachtungen im Alltag, Einsichten eines langsam Schreitenden, ob bissig, feinsinnig, witzig oder mit hellen Farben malend, Klaus Merz ist stiller Könner, der sich nie verliert. Man möchte seine Gedichte langsam abschreiben, sie verinnerlichen, oder so wie der Freund, der mir einmal verriet, dass er die abgeschrieben Gedichte von Klaus Merz auf kleinen Zettel auf den Spiegel im Badezimmer klebt, um sie beim Rasieren und Zähneputzen auswendig zu lernen.

feine Beobachtungen im Alltag, Einsichten eines langsam Schreitenden, ob bissig, feinsinnig, witzig oder mit hellen Farben malend, Klaus Merz ist stiller Könner, der sich nie verliert. Man möchte seine Gedichte langsam abschreiben, sie verinnerlichen, oder so wie der Freund, der mir einmal verriet, dass er die abgeschrieben Gedichte von Klaus Merz auf kleinen Zettel auf den Spiegel im Badezimmer klebt, um sie beim Rasieren und Zähneputzen auswendig zu lernen.

Er wolle die hintersten Seiten der Seele aufs Papier bringen, sagt Joseph Zoderer in einem Interview. Seine Lyrik bleibt stets ganz nah an seiner Person, ist ehrlich, teilt sich einem in einer Intensität mit, die fast verlegen macht, in der man sich ertappt, zur Reflexion gezwungen fühlt. Seine Gedichte sind Fragestellungen an sein Leben, Innenansichten, die nach Aussen leuchten, sprachliche Diamanten, die beim mehrmaligen Lesen das Licht ganz verschieden zu brechen vermögen.

Er wolle die hintersten Seiten der Seele aufs Papier bringen, sagt Joseph Zoderer in einem Interview. Seine Lyrik bleibt stets ganz nah an seiner Person, ist ehrlich, teilt sich einem in einer Intensität mit, die fast verlegen macht, in der man sich ertappt, zur Reflexion gezwungen fühlt. Seine Gedichte sind Fragestellungen an sein Leben, Innenansichten, die nach Aussen leuchten, sprachliche Diamanten, die beim mehrmaligen Lesen das Licht ganz verschieden zu brechen vermögen. Joseph Zoderer, geboren 1935 in Meran, lebt als freier Schriftsteller in Bruneck. Studium der Rechtswissenschaften, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie in Wien. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Ehrengabe der Weimarer Schillerstiftung (2001), Hermann-Lenz-Preis (2003) und Walther-von-der-Vogelweide-Preis (2004). Vom Autor des Romans „Die Walsche“ (Neuauflage bei HAYMONtb 2012) erschienen bei Haymon zuletzt: „Das Glück beim Händewaschen“. Roman (HAYMONtb 2009), „Die Farben der Grausamkeit“. Roman (2011, HAYMONtb 2014), „Mein Bruder schiebt sein Ende auf“. Zwei Erzählungen (2012) und „Hundstrauer“. Gedichte (2013). 2017 erscheinen „Die Erfindung der Sehnsucht“. Gedichte und „Das Haus der Mutter“. Theaterstück und Erzählung (HAYMONtb).

Joseph Zoderer, geboren 1935 in Meran, lebt als freier Schriftsteller in Bruneck. Studium der Rechtswissenschaften, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie in Wien. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Ehrengabe der Weimarer Schillerstiftung (2001), Hermann-Lenz-Preis (2003) und Walther-von-der-Vogelweide-Preis (2004). Vom Autor des Romans „Die Walsche“ (Neuauflage bei HAYMONtb 2012) erschienen bei Haymon zuletzt: „Das Glück beim Händewaschen“. Roman (HAYMONtb 2009), „Die Farben der Grausamkeit“. Roman (2011, HAYMONtb 2014), „Mein Bruder schiebt sein Ende auf“. Zwei Erzählungen (2012) und „Hundstrauer“. Gedichte (2013). 2017 erscheinen „Die Erfindung der Sehnsucht“. Gedichte und „Das Haus der Mutter“. Theaterstück und Erzählung (HAYMONtb).

Die vom belgischen Journalisten geführten und von Erich Wolfgang Skwara übersetzten Gespräche sind bei Haymon unter dem Titel «Die Republik Nizon» erschienen. Ein idealer Einstieg ins Werk des grossen Auslandschweizers, der von sich behauptet, als Schriftsteller geboren worden zu sein. Er sei zum Schreiben vorbestimmt gewesen, ein Auserwählter, ein Verdammter.

Die vom belgischen Journalisten geführten und von Erich Wolfgang Skwara übersetzten Gespräche sind bei Haymon unter dem Titel «Die Republik Nizon» erschienen. Ein idealer Einstieg ins Werk des grossen Auslandschweizers, der von sich behauptet, als Schriftsteller geboren worden zu sein. Er sei zum Schreiben vorbestimmt gewesen, ein Auserwählter, ein Verdammter.

Klaus Merz neuer Gedichtband «Helios Transport» tut genau das. Klaus Merz folgt seiner Spur seit mehr als 50 Jahren, seit seinem ersten Gedichtband «Mit gesammelter Blindheit», der 1967 noch in St. Gallen erschien. Klaus Merz schreibt noch immer gegen Blindheit an, formuliert als Sehender und Beobachter Texte, die einem durchaus die Augen öffnen, den Nebel der Gewohnheit wegreissen können. Die Gedichte in seinem neuen Buch sind Konzentrate. Helios ist der griechische Sonnengott, der den von vier Hengsten gezogenen Sonnenwagen über den Himmel lenkt. Klaus Merz bringt Licht, «transportiert Lasten aller Art» auf seine ganz eigene Weise. Seine Lyrik ist die eines gereiften Mannes, der es versteht, einen Blick hinter das Wesen der Dinge zu werfen, oft nur einen ganz kurzen Blick, dafür entlarvend, in die Tiefe. Seine Gedichte, eines jeden Morgen auswendig gelernt, können dem Tag ein anderes Licht aufsetzen, den Brennpunkt ganz leicht verändern, korrigieren. Blitzlichter in die Gegenwart, manchmal nur drei Zeilen, nicht einmal 10 Wörter lang. Blitze, die Türen öffnen, Kleinstbeobachtungen, die das scheinbare Grau und Einerlei des Alltags mit einem Mal erhellen, in helle Farben tauchen. Substrate, die wie lyrisches Antidepressivum wirken. Texte, die weit entfernt vom online-Gebabbel und reissenden Schlagzeilen über Nichtigkeiten beweisen, was Sprache als Kunst bewirken kann: Glück! Klaus Merz Gedichtband ist ein Manifest des Sehens!

Klaus Merz neuer Gedichtband «Helios Transport» tut genau das. Klaus Merz folgt seiner Spur seit mehr als 50 Jahren, seit seinem ersten Gedichtband «Mit gesammelter Blindheit», der 1967 noch in St. Gallen erschien. Klaus Merz schreibt noch immer gegen Blindheit an, formuliert als Sehender und Beobachter Texte, die einem durchaus die Augen öffnen, den Nebel der Gewohnheit wegreissen können. Die Gedichte in seinem neuen Buch sind Konzentrate. Helios ist der griechische Sonnengott, der den von vier Hengsten gezogenen Sonnenwagen über den Himmel lenkt. Klaus Merz bringt Licht, «transportiert Lasten aller Art» auf seine ganz eigene Weise. Seine Lyrik ist die eines gereiften Mannes, der es versteht, einen Blick hinter das Wesen der Dinge zu werfen, oft nur einen ganz kurzen Blick, dafür entlarvend, in die Tiefe. Seine Gedichte, eines jeden Morgen auswendig gelernt, können dem Tag ein anderes Licht aufsetzen, den Brennpunkt ganz leicht verändern, korrigieren. Blitzlichter in die Gegenwart, manchmal nur drei Zeilen, nicht einmal 10 Wörter lang. Blitze, die Türen öffnen, Kleinstbeobachtungen, die das scheinbare Grau und Einerlei des Alltags mit einem Mal erhellen, in helle Farben tauchen. Substrate, die wie lyrisches Antidepressivum wirken. Texte, die weit entfernt vom online-Gebabbel und reissenden Schlagzeilen über Nichtigkeiten beweisen, was Sprache als Kunst bewirken kann: Glück! Klaus Merz Gedichtband ist ein Manifest des Sehens!

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm in der Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005 sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016), Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012).

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm in der Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005 sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016), Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012).