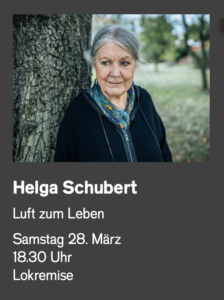

Nachdem man der DDR-Autorin Helga Schubert 1980 die Teilnahme am Bachmann-Preislesen verweigert hatte und sie dann 40 Jahre später mit 80 Jahren erneut einlud, leuchtete ein Stern am Literaturhimmel, der nie erloschen war, den man aber schlicht vergessen hatte. Helga Schubert gewann den Bachmann-Preis und schrieb sich mit „Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten“ zurück ins kollektive Literaturbewusstsein.

Es mag die Geschichte sein, die Helga Schubert die Herzen einer grossen LeserInnenschar öffnete, dass da eine einen Preis gewinnt, die man abgeschrieben hatte. Vielleicht ist es die Tatsache, dass Helga Schubert ihren kranken Ehemann, den Maler und früheren Professor für Klinische Psychologie Johannes Helm bis kurz vor seinem hundertsten Geburtstag in einem kleinen Dorf im Meklenburgischen rund um die Uhr pflegte und ihr Schreiben fast ganz hintanstellte. Aber noch viel mehr ist es die Art ihres Schreibens, ihre klare, unprätentiöse Sprache mit einem ordentlichen Schuss Selbstironie und Witz, der die Bücher zu speziellen, die Person Helga Schubert zur Identifikationsfigur macht. Da schreibt eine, die sich nicht in den Vordergrund schiebt, die sich ehrlich wundert, dass sie von so vielen gelesen wird, dass man sie auch 85jährig noch liest.

Es mag die Geschichte sein, die Helga Schubert die Herzen einer grossen LeserInnenschar öffnete, dass da eine einen Preis gewinnt, die man abgeschrieben hatte. Vielleicht ist es die Tatsache, dass Helga Schubert ihren kranken Ehemann, den Maler und früheren Professor für Klinische Psychologie Johannes Helm bis kurz vor seinem hundertsten Geburtstag in einem kleinen Dorf im Meklenburgischen rund um die Uhr pflegte und ihr Schreiben fast ganz hintanstellte. Aber noch viel mehr ist es die Art ihres Schreibens, ihre klare, unprätentiöse Sprache mit einem ordentlichen Schuss Selbstironie und Witz, der die Bücher zu speziellen, die Person Helga Schubert zur Identifikationsfigur macht. Da schreibt eine, die sich nicht in den Vordergrund schiebt, die sich ehrlich wundert, dass sie von so vielen gelesen wird, dass man sie auch 85jährig noch liest.

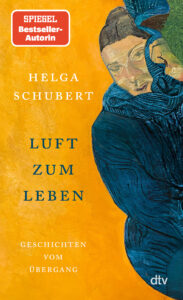

Zugegeben, „Luft zum Leben“ ist nicht das ideale Buch, um in den Kosmos Helga Schubert einzusteigen, auch wenn die Texte aus 65 Jahren, von 1960 bis in die Gegenwart, nicht nur viel von dem erzählen, womit sich Helga Schubert herumzuschlagen hatte, was sie beschäftigte, von der Rolle der Frau im Realsozialismus oder der Willkür staatlicher Paranoia, über das Glück in ihrer Kindheit am Leben geblieben zu sein oder der Sehnsucht nach Heimat und offenen Grenzen. Aber wer Helga Schubert aus ihren Büchern kennt, seien es jene, die nach 20 Jahren Schreibpause mit dem Paukenschlag aus Klagenfurt erschienen oder die vielen vor und nach der Wende, die nicht zuletzt Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich und der DDR selbst waren und mit dem Buch „Judasfrauen“ zum Thema „Denunziantinnen im Dritten Reich“ wenige Jahre nach dem Fall der Mauer für Aufsehen sorgten.

„Luft zum Leben“ ist viel mehr als eine Sammlung von verschiedenen Texten, auch nicht einfach Geschichten und Erzählungen. In dieser Textsammlung offenbart Helga Schubert genau das, was das Wesen ihrer Texte in den Büchern zuvor ausmacht; Helga Schubert ist gnadenlos direkt und ehrlich, beschönt nichts, auch nicht ihre Rolle als junge Ehefrau, als Mutter, als Teil eines Systems. Es geht in vielen Texten um Verlust, sei es der Verlust ihrer geliebten Grossmütter oder das Verlust einer geistigen Heimat, einer Zugehörigkeit. Sie erzählt vom Leben in der DDR, von Willkür und Verweigerung, von Verletzungen, nicht zuletzt von der, dass eine Mauer sie einzuschliessen versuchte.

Manche Texte lesen sich wie Essays, andere wie Betrachtungen. Aber immer ist es die freine Beobachtung, die Helga Schubert zum Schreiben führt, die kleine, unscheinbare Geste, eine Begegnung, sei es am Rande einer Demonstration in Berlin oder ihr spontaner, unbeabsichtigter Besuch in einer feministischen Buchhandlung, sei es das Nicht-Vorhandensein eines Vaters, der im Krieg gefallen war, die Frage, wer er gewesen war, seien es Träume, die sich wie farbige Metaphern ihres Lebens lesen.

Manche Texte lesen sich wie Essays, andere wie Betrachtungen. Aber immer ist es die freine Beobachtung, die Helga Schubert zum Schreiben führt, die kleine, unscheinbare Geste, eine Begegnung, sei es am Rande einer Demonstration in Berlin oder ihr spontaner, unbeabsichtigter Besuch in einer feministischen Buchhandlung, sei es das Nicht-Vorhandensein eines Vaters, der im Krieg gefallen war, die Frage, wer er gewesen war, seien es Träume, die sich wie farbige Metaphern ihres Lebens lesen.

Mit „Luft zum Leben“ schenkt Helga Schubert viel Stoff. Für mich als Bewohner einer jahrhundertealten Demokratie auch ein ehrlicher Blick durch den eisernen Vorhang, bei dessen Fall man 1989 glaubte, es wäre einer für immer.

Helga Schubert ist Gast am Wortlaut Literaturfestival St. Gallen vom 27. – 29. März 2026. Weitere Informationen folgen.

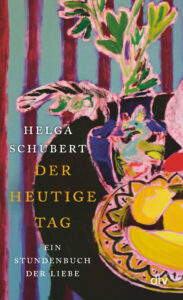

Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Sie zog sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte «Vom Aufstehen» den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Erzählband erschien 2021 bei dtv und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2023 erschien «Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe», 2024 wurde Helga Schubert mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landeskulturpreis MV ausgezeichnet.

Helga Schubert «Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe», dtv

Beitragsbild ©Eddy Zimmermann Rabauke Filmproduktion

Kontoangaben:

Kontoangaben:

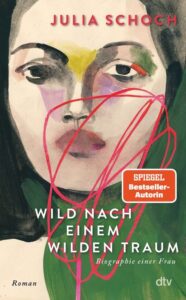

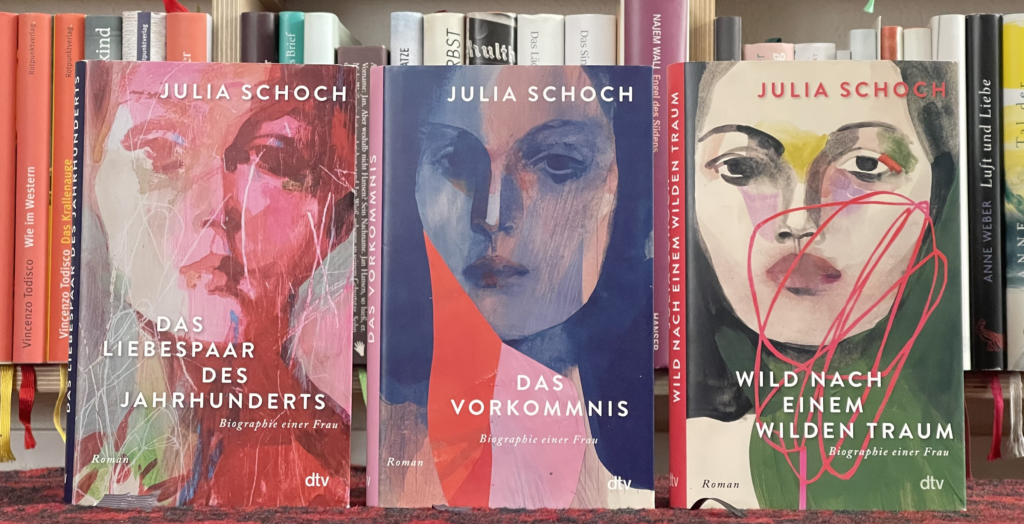

Was ich in der Trilogie erzähle? Dass wir unterschiedliche Rollen im Leben haben und nie genau wissen, was wir für andere sind. In den drei Büchern möchte ich Gerechtigkeit walten lassen. Ein Wunschtraum, vielleicht. Aber ein schöner. Julia Schoch

Was ich in der Trilogie erzähle? Dass wir unterschiedliche Rollen im Leben haben und nie genau wissen, was wir für andere sind. In den drei Büchern möchte ich Gerechtigkeit walten lassen. Ein Wunschtraum, vielleicht. Aber ein schöner. Julia Schoch

zu bewegen, sich mitreissen zu lassen. Rasch fertig werden, um Zeit für das Eigentliche zu haben: den Wahn der Liebe. So gar nicht das, was man mit dem Modewort „Achtsamkeit“ zu verkaufen versucht. „Wild nach einem wilden Traum“ ist ein gnadenlos ehrliches Buch. Nicht zuletzt ein Buch über das Schreiben, über Julia Schochs Schreiben. Darüber, wie sehr sich Begegnungen auf das eigene Tun auswirken, oft tief verborgen im Unterbewusstsein. Und vielleicht ist es eben diese Fähigkeit einer Schriftstellerin, dass sie sich dessen bewusst ist, dass sie in den Sedimenten ihres Lebens nach jenen Einschliessungen sucht, die bis in die Gegenwart wirken.»

zu bewegen, sich mitreissen zu lassen. Rasch fertig werden, um Zeit für das Eigentliche zu haben: den Wahn der Liebe. So gar nicht das, was man mit dem Modewort „Achtsamkeit“ zu verkaufen versucht. „Wild nach einem wilden Traum“ ist ein gnadenlos ehrliches Buch. Nicht zuletzt ein Buch über das Schreiben, über Julia Schochs Schreiben. Darüber, wie sehr sich Begegnungen auf das eigene Tun auswirken, oft tief verborgen im Unterbewusstsein. Und vielleicht ist es eben diese Fähigkeit einer Schriftstellerin, dass sie sich dessen bewusst ist, dass sie in den Sedimenten ihres Lebens nach jenen Einschliessungen sucht, die bis in die Gegenwart wirken.»

Leser die Landschaft riechen kann. Aber auch die Sinnlichkeit in den Gefühlen des Personals, in diesen zwei Leben dieser beiden so unterschiedlichen Frauen; Roberta und Gertrud. Oder im klaffenden Gegensatz zwischen den Auswirkungen der 68er und einer bäuerlichen Tradition, die erst auf Änderungen aufsteigt, wenn es nicht zu vermeiden ist. Ewald Arenz weiss genau, wovon er schreibt. Er schöpft aus der Atmosphäre seiner eigenen Herkunft – und tut dies mit Wonne.

Leser die Landschaft riechen kann. Aber auch die Sinnlichkeit in den Gefühlen des Personals, in diesen zwei Leben dieser beiden so unterschiedlichen Frauen; Roberta und Gertrud. Oder im klaffenden Gegensatz zwischen den Auswirkungen der 68er und einer bäuerlichen Tradition, die erst auf Änderungen aufsteigt, wenn es nicht zu vermeiden ist. Ewald Arenz weiss genau, wovon er schreibt. Er schöpft aus der Atmosphäre seiner eigenen Herkunft – und tut dies mit Wonne.