Jan Kraus ist Altenpfleger, «Soldat der letzten Hoffnung», wie in Wenzel Winterberg nennt, den er quer durch Mitteleuropa begleitet, auf seiner letzten Reise. Winterberg besucht die Friedhöfe der Geschichte, zusammen mit einem roten Büchlein, dem letzten wirklichen Baedeker Reiseführer für Österreich-Ungarn aus dem Jahre 1913. Kein Roadtripp, dafür ein Railtripp durch die Untiefen der Geschichte.

Jan Kraus ist so etwas wie Matrose auf letzter Reise. Manche Reisen dauern nur Tage, andere Monate. Als Jan Krause ans Bett von Wenzel Winterberg gerufen wird, liegt dieser apathisch in seinem Zimmer, von seiner hilflosen Tochter aufgegeben. Aber Jan Kraus bringt ihn zurück. Winterberg wird sagen, er hätte ihm das Leben gerettet, denn Winterberg müsse nicht nur diese letzte Reise tun, sondern eine wirkliche Reise antreten. Ein Reise zu den Toten, eine Reise auf der Suche nach den Verursachern, dem Mörder seiner einzigen, grossen Liebe.

Aber Winterberg macht die Reise mit Jan Kraus zur Reise an die Grenzen, quaselt in einem fort, sei es im Zug oder mitten in einer Abdankung in der Feuerhalle (Krematorium) zu Reichenberg. Den Baedeker von 1913 hat Winterberg längst verinnerlicht. Auch wenn er scheinbar liest, rezitiert er, lässt sich nicht unterbrechen, verfällt in einen stundenlangen historischen Anfall, der nicht zu unterbrechen ist. Keine Frage lässt ihn entgleisen, keine Bemerkung stoppen. Bis er mit einem Mal einschläft – „Stöpsel raus. Luft raus. Augen zu. Gute Nacht.“ Winterberg ist wie ein herrenlos gewordener Zug, er fährt und fährt, nur ein Prellbock kann ihn stoppen.

«Sie haben recht. Ich bin wirklich verrückt, ich bin krank. Ich leide an der Geschichte, ich leide an historischen Anfällen, ja, ja, doch besser Historie als Hysterie, oder?»

Ein Quaseln wie das Rattern des Zuges, um dann mit einem Mal im Schlaf zu versinken, irgendwo in einem Gasthaus am Tisch mit dem Kopf auf dem roten Büchlein. Über dem Baedeker von 1913, aus einer Zeit, in der Eisenbahn das Netz der Gegenwart war, nicht so wie heute ein unsichtbares, undurchsichtiges www. Winterberg, ein Eisenbahner mit Leib und Seele, dem schon das Wort „Schienenersatzbus“ das bare Grauen auslöst, scheint auf der Suche nach seiner grossen Liebe zu sein, die er im entscheidenden Moment alleine gelassen hatte. Er reisst ihr Jahrzehnte später als Versöhnung hinterher.

„Es gibt kein Entkommen. Von seiner Geschichte. Von meiner Geschichte.“

Winterbergs letzte Reise soll auch Jan Kraus letzte Reise werden. Dann will er sich ein Schiff kaufen und wegfahren. Auch eine Abschiedsreise von Jan, wenn auch reichlich verzögert durch die unerwartete Lebendigkeit des alten Winterberg. Eine Abschiedreise von Carla, seiner einzigen Liebe.

Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.

Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.

«Die Lieben und die Krisen, ja, ja, und vor allem die Kriege, wir wissen immer, wenn es vorbei ist, doch wir wissen nie, wann es angefangen hat zu bröckeln.»

Jaroslav Rudiš› neuer Roman lässt mich ratlos zurück. Zum einen fasziniert von einem, der es auf einer langen Reise richtig rattert lässt. Man sitzt im Zug und Bilder flitzen vorbei, ob man hinsieht oder nicht. Der Blick schweift ab und bleibt hängen, an den vielen kleinen, eingestreuten Perlen im Roman, wenn Jans Blick einen barfüssigen, zerlumpten Bettler mit seinem Hund trifft, der immer wieder die blutenden Stellen an den schmutzigen Füssen seines Herrchens leckt. Oder die Liebesgeschichten, jene vom alten Winterberg, die sich erst auf den letzten Seiten klärt und jene von Jan Kraus und seiner Carla, die er auf einer seiner ersten Überfahrten krebskrank bis in den Tod begleitet.

Verunsichert darüber, wie gross der Hype in den Medien rund um dieses Buch ist, über einen Schriftsteller, dessen vorangegangene Bücher mich viel mehr bewegten, die vielleicht weniger experimentell waren, mich aber wesentlich näher an die Protagonisten liessen. Verunsichert über ein Buch, in dem ich zuweilen begonnen habe, quer zu lesen, weil ich wie Jan Kraus selbst den endlosen historischen Anfällen, den Litaneien aus Geschichte, Eisenbahnhistorie nicht mehr folgen konnte.

„Durch jedes Schlachtfeld und durch jede Beziehung zieht sich der Nebel des Krieges.“

Warum soll man dieses Buch lesen? Wer bloss Unterhaltung sucht, ist schlecht bedient. Wer sich aber einem formalen Experiment aussetzen lassen will, das vom Autor in seiner ganzen Konsequenz durchgeführt wurde, wird durch Groteske und ausschweifende Intelligenz belohnt.

Jaroslav Rudiš (1972) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Er studierte Deutsch und Geschichte in Liberec, Zürich und Berlin und arbeitete u.a. als Lehrer und Journalist. Im Luchterhand Literaturverlag erschienen seine aus dem Tschechischen übersetzten Romane»Grand Hotel», «Die Stille in Prag», «Vom Ende des Punks in Helsinki» und «Nationalstraße2, bei btb ausserdem «Der Himmel unter Berlin». «Winterbergs letzte Reise», der erste Roman, den Jaroslav Rudiš auf Deutsch geschrieben hat, ist 2019 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2012 erschien bei Voland & Quist seine Graphic Novel «Alois Nebel» auf Deutsch, illustriert von Jaromír 99. 2014 erhielt Jaroslav Rudiš für sein Werk den Usedomer Literaturpreis, 2018 wurde er mit dem Preis der Literaturhäuser ausgezeichnet. Seine Romane «Grand Hotel» und «Nationalstraße» sowie «Alois Nebel» wurden verfilmt.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Ein Mädchen, von dem nicht einmal der Name stimmt, das ihm keine Fragen beantwortet, sich gleichermassen distanziert wie in vollkommener Selbstverständlichkeit den Platz einer Tochter einnimmt. Ein Mädchen ohne Geschichte, scheinbar ohne Familie, mit einer Sprache, die, wenn das Mobilphone klingelt und eine unbekannte Welt sie in einer fremden Sprache sprechen lässt, das Mädchen nicht einordnen lässt.

Jara bleibt, auch als sich die Maschinerie des Sozialstaates einschaltet und er sich erklären muss, warum ein alter Mann mit einer fremden, jungen Frau unter einem Dach in der selben Wohnung lebt. Jara zeichnet, hockt am Boden in ihrem Zimmer, füllt unzählige Blätter mit Bleistiftzeichnungen, ordnet, trennt und fügt zusammen, ein ‹Atlas der verborgenen Welten›, in sich versunken, ekstatisch.

Ein Mädchen, von dem nicht einmal der Name stimmt, das ihm keine Fragen beantwortet, sich gleichermassen distanziert wie in vollkommener Selbstverständlichkeit den Platz einer Tochter einnimmt. Ein Mädchen ohne Geschichte, scheinbar ohne Familie, mit einer Sprache, die, wenn das Mobilphone klingelt und eine unbekannte Welt sie in einer fremden Sprache sprechen lässt, das Mädchen nicht einordnen lässt.

Jara bleibt, auch als sich die Maschinerie des Sozialstaates einschaltet und er sich erklären muss, warum ein alter Mann mit einer fremden, jungen Frau unter einem Dach in der selben Wohnung lebt. Jara zeichnet, hockt am Boden in ihrem Zimmer, füllt unzählige Blätter mit Bleistiftzeichnungen, ordnet, trennt und fügt zusammen, ein ‹Atlas der verborgenen Welten›, in sich versunken, ekstatisch.

Es sind kurze Geschichten, vielstimmig, überraschend, sanfte und lärmende, kräftige und ganz zarte. György Dragomán spielt polyphon, wechselt von einem Instrument zum andern. Manchmal erzählend, manchmal anklagend, manchmal monologisierend, manchmal dramatisch. So wie es in der Musik Menschen gibt, die aus einer Vielzahl von Instrumenten die unterschiedlichsten Klangformen, tonalen Erzählweisen extrahieren können, so schafft es György Dragomán mich von seinem grossartigen Können zu überzeugen. Er spielt mit Sprache so wie Musiker mit ihrem Instrument. Seine Sprache ist mehr als Instrument. Er vermag in mir als Leser so unterschiedliche und divergente Resonanzen zu erzeugen, dass ich mir während des Lesens immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es ein und derselbe Autor ist.

Es sind kurze Geschichten, vielstimmig, überraschend, sanfte und lärmende, kräftige und ganz zarte. György Dragomán spielt polyphon, wechselt von einem Instrument zum andern. Manchmal erzählend, manchmal anklagend, manchmal monologisierend, manchmal dramatisch. So wie es in der Musik Menschen gibt, die aus einer Vielzahl von Instrumenten die unterschiedlichsten Klangformen, tonalen Erzählweisen extrahieren können, so schafft es György Dragomán mich von seinem grossartigen Können zu überzeugen. Er spielt mit Sprache so wie Musiker mit ihrem Instrument. Seine Sprache ist mehr als Instrument. Er vermag in mir als Leser so unterschiedliche und divergente Resonanzen zu erzeugen, dass ich mir während des Lesens immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es ein und derselbe Autor ist. Kurzrezension auf dem 28. Literaturblatt von György Dragománs Roman «Der Scheiterhaufen»: Rumänien im Umbruch, ein Land am Zerbrechen. Emma ist dreizehn, lebt noch nicht lange in einem Internat, weil ihre Eltern angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen. Völlig überraschend taucht im Internat eine alte Frau auf, behauptet, ihre Grossmutter zu sein und nimmt Emma weg aus dem Internat, obwohl Emma von ihren Eltern nie etwas von einer Grossmutter gehört hatte. Herausgerissen in eine unbekannte Welt am Rand einer Kleinstadt, hinein in ein Haus voller Geheimnisse, erobert Emma ihre neue Umgebung. In der Schule, zuerst verachtet

Kurzrezension auf dem 28. Literaturblatt von György Dragománs Roman «Der Scheiterhaufen»: Rumänien im Umbruch, ein Land am Zerbrechen. Emma ist dreizehn, lebt noch nicht lange in einem Internat, weil ihre Eltern angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen. Völlig überraschend taucht im Internat eine alte Frau auf, behauptet, ihre Grossmutter zu sein und nimmt Emma weg aus dem Internat, obwohl Emma von ihren Eltern nie etwas von einer Grossmutter gehört hatte. Herausgerissen in eine unbekannte Welt am Rand einer Kleinstadt, hinein in ein Haus voller Geheimnisse, erobert Emma ihre neue Umgebung. In der Schule, zuerst verachtet  und geschimpft als Enkelin einer Irren, aus einer Familie von Verrätern, lernt Emma sich zu behaupten. Sie lernt, dass hinter allem verborgen Wahrheiten stecken. Auch bei ihrer Grossmutter, zu der sie sich immer mehr hingezogen fühlt, die ihr ein Nest gibt, eine Burg vor den Anfeindungen des Mobs. Wie in seinem letzten Roman «Der weisse König» beweist der Autor, wie hoch seine Meisterschaft der eindringlichen Bilder, an den Grenzen zum Surrealen, ist. «Der Scheiterhaufen» ist ein Buch, das man riechen kann, das sprachlich auf der Zunge zergeht.

und geschimpft als Enkelin einer Irren, aus einer Familie von Verrätern, lernt Emma sich zu behaupten. Sie lernt, dass hinter allem verborgen Wahrheiten stecken. Auch bei ihrer Grossmutter, zu der sie sich immer mehr hingezogen fühlt, die ihr ein Nest gibt, eine Burg vor den Anfeindungen des Mobs. Wie in seinem letzten Roman «Der weisse König» beweist der Autor, wie hoch seine Meisterschaft der eindringlichen Bilder, an den Grenzen zum Surrealen, ist. «Der Scheiterhaufen» ist ein Buch, das man riechen kann, das sprachlich auf der Zunge zergeht.

Josef Dorn irrt durch Deutschland, zuerst durch eine Tausendjährige Ewigkeit, dann durch ein unendliches Nachkriegsdesaster. Josef Dorn ist der älteste Sohn einer Schaustellerfamilie, einer stolzen Sintifamilie, die im Vorkriegsdeutschland von Stadt zu Stadt zog, mit sich selbst und der Welt zufrieden. Bis dem Patriarchen Alfons Dorn bei einer Berliner Messe der Kauf einer neuen Autoscooterbahn verweigert wird: An Zigeuner verkauft der Händler nicht. Alfons und sein Ältester Josef finden den Weg zurück zu Familie nicht mehr. Die Katastrophe von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung beginnt: Fünf Kinder der Dorns verlieren in Auschwitz ihr Leben, eine Tochter gerät in die Experimentenmühlen des KZ-Arztes Josef Mengele. Selbst dem im KZ geborenen Ignaz Dorn, der viel später im stillgelegten Trierer Bahnhof ein Restaurant eröffnet, wird seine Existenz von Neonazis demoliert und von der Staatsmacht gerügt, als er die Verantwortlichen mit Namen nennt.

Josef Dorn irrt durch Deutschland, zuerst durch eine Tausendjährige Ewigkeit, dann durch ein unendliches Nachkriegsdesaster. Josef Dorn ist der älteste Sohn einer Schaustellerfamilie, einer stolzen Sintifamilie, die im Vorkriegsdeutschland von Stadt zu Stadt zog, mit sich selbst und der Welt zufrieden. Bis dem Patriarchen Alfons Dorn bei einer Berliner Messe der Kauf einer neuen Autoscooterbahn verweigert wird: An Zigeuner verkauft der Händler nicht. Alfons und sein Ältester Josef finden den Weg zurück zu Familie nicht mehr. Die Katastrophe von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung beginnt: Fünf Kinder der Dorns verlieren in Auschwitz ihr Leben, eine Tochter gerät in die Experimentenmühlen des KZ-Arztes Josef Mengele. Selbst dem im KZ geborenen Ignaz Dorn, der viel später im stillgelegten Trierer Bahnhof ein Restaurant eröffnet, wird seine Existenz von Neonazis demoliert und von der Staatsmacht gerügt, als er die Verantwortlichen mit Namen nennt.

Er hatte es nicht leicht, schon als Kind in einer Familie, die sich einer Sekte angeschlossen hatte, einem Vater ausgeliefert, der dem Bibelzitat näher stand als seiner Familie, der seinen Glauben durch Zucht und Ordnung unterstrich und seinen Sohn letztlich in die gierigen Fänge des Sektenoberhauptes Bachofen auslieferte und einer Mutter, die sich lieber an ihrer Kochschürze festhielt, als an der Liebe zu ihren drei Kindern. Nach dem Suizid der Schwester, der keiner sein durfte, und einer traumatischen Beerdigung nimmt er Reissaus, um sich aus den Fesseln seiner Familie zu befreien, flieht in eine Stadt, mittellos und ohne Bindung.

Er hatte es nicht leicht, schon als Kind in einer Familie, die sich einer Sekte angeschlossen hatte, einem Vater ausgeliefert, der dem Bibelzitat näher stand als seiner Familie, der seinen Glauben durch Zucht und Ordnung unterstrich und seinen Sohn letztlich in die gierigen Fänge des Sektenoberhauptes Bachofen auslieferte und einer Mutter, die sich lieber an ihrer Kochschürze festhielt, als an der Liebe zu ihren drei Kindern. Nach dem Suizid der Schwester, der keiner sein durfte, und einer traumatischen Beerdigung nimmt er Reissaus, um sich aus den Fesseln seiner Familie zu befreien, flieht in eine Stadt, mittellos und ohne Bindung.

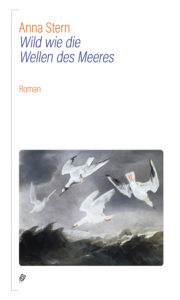

«Wild wie die Wellen des Meeres» ist ein Sedimentroman, der beim Lesen Schicht um Schicht freilegt, als sei ich der Archäologe, als würde ich die Stein gewordenen Wurzeln eines Lebens freilegen, Wurzelfaden um Wurzelfaden.

«Wild wie die Wellen des Meeres» ist ein Sedimentroman, der beim Lesen Schicht um Schicht freilegt, als sei ich der Archäologe, als würde ich die Stein gewordenen Wurzeln eines Lebens freilegen, Wurzelfaden um Wurzelfaden. mit Sicht auf Loch Maree. Ava will dort Ruhe finden, um einen Weg, vielleicht einen Ausweg zu finden. Gegen den Willen fast aller, trotz der Bedenken Pauls, ihres Freundes, der nicht verstehen will und kann, dass man Probleme gemeinsam lösen kann. Paul ist Polizist, daran gewöhnt und daraufhin geschult, dass man Probleme anpacken soll. Ava und Paul sind seit ewig ein Paar. Ava kam als junges Mädchen in Pauls Familie, ausgesiedelt aus einer Familie, der der Boden entzogen wurde. Paul, zuerst mehr ein grosser Bruder, acht Jahre älter, wird Vertrauter, Freund. Und als Ava Studentin wird, ziehen sie zusammen, in eine kleine Mansardenwohnung. Aber nicht nur die Wohnung wird Ava schnell zu eng. Es ist die Vergangenheit, die sich nicht abschütteln lässt, auch wenn Ava sich den Fragen verweigert.

mit Sicht auf Loch Maree. Ava will dort Ruhe finden, um einen Weg, vielleicht einen Ausweg zu finden. Gegen den Willen fast aller, trotz der Bedenken Pauls, ihres Freundes, der nicht verstehen will und kann, dass man Probleme gemeinsam lösen kann. Paul ist Polizist, daran gewöhnt und daraufhin geschult, dass man Probleme anpacken soll. Ava und Paul sind seit ewig ein Paar. Ava kam als junges Mädchen in Pauls Familie, ausgesiedelt aus einer Familie, der der Boden entzogen wurde. Paul, zuerst mehr ein grosser Bruder, acht Jahre älter, wird Vertrauter, Freund. Und als Ava Studentin wird, ziehen sie zusammen, in eine kleine Mansardenwohnung. Aber nicht nur die Wohnung wird Ava schnell zu eng. Es ist die Vergangenheit, die sich nicht abschütteln lässt, auch wenn Ava sich den Fragen verweigert.

Anna Stern, geboren 1990 in Rorschach, lebt in Zürich. Studium der Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich. Seit 2018 Doktorat am Institut für Integrative Biologie. 2017 Teilnahme an der Kunstausstellung EAM Science Meets Fiction mit den Kurzgeschichten «Karte und Gebiet» und «Quecksilberperlen». 2014 erschien ihr erster Roman «Schneestill», 2016 «Der Gutachter», in dem Ava Garcia und Paul Faber zum ersten Mal auftauchen (beide Salis). 2017 folgte der Erzählband «Beim Auftauchen der Himmel» bei lectorbooks. Die Arbeit am neuen Roman wurde von der Pro Helvetia und dem Kanton St. Gallen mit Werkbeiträgen unterstützt.

Anna Stern, geboren 1990 in Rorschach, lebt in Zürich. Studium der Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich. Seit 2018 Doktorat am Institut für Integrative Biologie. 2017 Teilnahme an der Kunstausstellung EAM Science Meets Fiction mit den Kurzgeschichten «Karte und Gebiet» und «Quecksilberperlen». 2014 erschien ihr erster Roman «Schneestill», 2016 «Der Gutachter», in dem Ava Garcia und Paul Faber zum ersten Mal auftauchen (beide Salis). 2017 folgte der Erzählband «Beim Auftauchen der Himmel» bei lectorbooks. Die Arbeit am neuen Roman wurde von der Pro Helvetia und dem Kanton St. Gallen mit Werkbeiträgen unterstützt. Anna Stern liest an den

Anna Stern liest an den

Friedeward lernt als Schüler Wolfgang kennen und lieben, ein ganzes Leben lang, in einer Zeit, in der eine solche Neigung nicht nur von Kirche und Gesellschaft unterdrückt wurde, sondern ein vom Staat geahndetes Verbrechen war. Seine Liebe bleibt unglücklich, auch wenn er sie mit Hilfe eines lesbischen Paars zumindest an der Oberfläche zu kaschieren vermag. Permanent in der Angst vor der Denunziation, vor dem Siebenstriemer seines Vaters, stürzt sich Friedewald in seine Arbeit und in ein geschlossenes Seelenleben, von dem nur wenige wissen.

Friedeward lernt als Schüler Wolfgang kennen und lieben, ein ganzes Leben lang, in einer Zeit, in der eine solche Neigung nicht nur von Kirche und Gesellschaft unterdrückt wurde, sondern ein vom Staat geahndetes Verbrechen war. Seine Liebe bleibt unglücklich, auch wenn er sie mit Hilfe eines lesbischen Paars zumindest an der Oberfläche zu kaschieren vermag. Permanent in der Angst vor der Denunziation, vor dem Siebenstriemer seines Vaters, stürzt sich Friedewald in seine Arbeit und in ein geschlossenes Seelenleben, von dem nur wenige wissen.

Obwohl Daniela Krien in ihrem zweiten Roman „Die Liebe im Ernstfall“ die Geschichten der fünf Frauen hintereinander erzählt, sind alle Leben, alle Geschichten tief ineinander verflochten. Sie berühren sich nicht einfach wie bei einem Episodenroman, sondern füllen ein Pentagon weiblicher Lebensentwürfe, ein Spannungsfeld zwischen Anziehung und Abstossung, zwischen Liebe und Hass, zwischen eigenem Selbst und unergründlichem Gegenüber.

Obwohl Daniela Krien in ihrem zweiten Roman „Die Liebe im Ernstfall“ die Geschichten der fünf Frauen hintereinander erzählt, sind alle Leben, alle Geschichten tief ineinander verflochten. Sie berühren sich nicht einfach wie bei einem Episodenroman, sondern füllen ein Pentagon weiblicher Lebensentwürfe, ein Spannungsfeld zwischen Anziehung und Abstossung, zwischen Liebe und Hass, zwischen eigenem Selbst und unergründlichem Gegenüber. Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliß, studierte Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Seit 2010 ist sie freie Autorin, 2011 erschien ihr Roman «Irgendwann werden wir uns alles erzählen», der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Ihr 2014 veröffentlichter Erzählband «Muldental» wurde 2015 mit dem Nicolaus-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Daniela Krien lebt mit zwei Töchtern in Leipzig.

Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliß, studierte Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Seit 2010 ist sie freie Autorin, 2011 erschien ihr Roman «Irgendwann werden wir uns alles erzählen», der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Ihr 2014 veröffentlichter Erzählband «Muldental» wurde 2015 mit dem Nicolaus-Born-Debütpreis ausgezeichnet. Daniela Krien lebt mit zwei Töchtern in Leipzig.

Felix wohnt mit Luc zusammen in dessen Wohnung, aber nicht wirklich zusammen, denn die beiden treffen sich je länger je weniger. Felix studiert Medizin, aber nicht wirklich, denn alles andere scheint ihn und sein Leben zu bewegen, nur sein Studium nicht. Felix lebt, existiert in Lausanne, der Universitätsstadt am Lac Léman, aber nicht wirklich, denn phasenweise entzieht sich ihm die Stadt, entgleitet ihm, verschiebt sich, wird ihm fremd.

Felix wohnt mit Luc zusammen in dessen Wohnung, aber nicht wirklich zusammen, denn die beiden treffen sich je länger je weniger. Felix studiert Medizin, aber nicht wirklich, denn alles andere scheint ihn und sein Leben zu bewegen, nur sein Studium nicht. Felix lebt, existiert in Lausanne, der Universitätsstadt am Lac Léman, aber nicht wirklich, denn phasenweise entzieht sich ihm die Stadt, entgleitet ihm, verschiebt sich, wird ihm fremd.

macht sich die Filmcrew zehn Jahre später noch einmal auf den Weg, um unter widrigsten Umständen, den mittlerweile zur Legende gewordenen Film «Fitzcarraldo» zu drehen. Thomas, schon als Jugendlicher vom Film mehr als fasziniert, macht sich auf eine Reise, viel weiter als bloss in einen Dschungel. So wie im Film «Fitzcarraldo» ein Abenteurer davon träumt, in der peruanischen Dschungelstadt Iquitos ein Opernhaus zu erbauen, so sehr träumt Thomas nicht bloss einen Film mitzureden, sondern von Distanz zu seinem steifen Elternhaus und Nähe zu neuen Lebensformen. in der Ferne zu finden. Er verspricht zwar seine Schwester Irina zurückzukehren, taucht aber in Deutschland nie mehr auf. Nach zwei Jahren Ungewissheit macht sich Irina mit ihrem Freund und dem Bündel Briefe ihres Bruders, Lebenszeichen, die mehr Geheimnisse offenbaren als klare Hinweise über sein Verbleiben, auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder.

macht sich die Filmcrew zehn Jahre später noch einmal auf den Weg, um unter widrigsten Umständen, den mittlerweile zur Legende gewordenen Film «Fitzcarraldo» zu drehen. Thomas, schon als Jugendlicher vom Film mehr als fasziniert, macht sich auf eine Reise, viel weiter als bloss in einen Dschungel. So wie im Film «Fitzcarraldo» ein Abenteurer davon träumt, in der peruanischen Dschungelstadt Iquitos ein Opernhaus zu erbauen, so sehr träumt Thomas nicht bloss einen Film mitzureden, sondern von Distanz zu seinem steifen Elternhaus und Nähe zu neuen Lebensformen. in der Ferne zu finden. Er verspricht zwar seine Schwester Irina zurückzukehren, taucht aber in Deutschland nie mehr auf. Nach zwei Jahren Ungewissheit macht sich Irina mit ihrem Freund und dem Bündel Briefe ihres Bruders, Lebenszeichen, die mehr Geheimnisse offenbaren als klare Hinweise über sein Verbleiben, auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder. Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie der Erzählband «Albuquerque» (2014), der Jugendroman «Dahlenberger» (2015) und der Roman «Stromland» (2018). Zuletzt wurde er mit dem Limburg-Preis (2015), dem Mannheimer Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur (2017) und dem Harder Literatur-Förderpreis (2018) ausgezeichnet. Er lebt in Frankfurt am Main, wo er als Autor und Webentwickler arbeitet.

Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie der Erzählband «Albuquerque» (2014), der Jugendroman «Dahlenberger» (2015) und der Roman «Stromland» (2018). Zuletzt wurde er mit dem Limburg-Preis (2015), dem Mannheimer Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur (2017) und dem Harder Literatur-Förderpreis (2018) ausgezeichnet. Er lebt in Frankfurt am Main, wo er als Autor und Webentwickler arbeitet.