Mariann Bühler wurde für ihr Debüt «Verschiebung im Gestein» anlässlich der Weinfelder Buchtage der Weinfelder Buchpreis verliehen, eine Auszeichnung, die im Hinblick auf den Schweizer Buchpreis durchaus als Hinweis verstanden werden kann.

Angesichts unserer eigenen Endlichkeit erscheint das, was wir an Welt wahrnehmen, in eine Ewigkeit getaucht, unverrückbar, „in Stein gegossen“. Aber selbst das, was fest erscheint, ist einem Fliessen unterworfen. Mariann Bühler beschreibt drei Leben, die aufbrechen, zu fliessen beginnen, die sich verschieben, eine neue Richtung bekommen. Mariann Bühler tut dies derart souverän, dass das Staunen zum Schaudern wird! Tektonische Verschiebungen, die ganz langsam, kaum wahrnehmbar vonstatten gehen. Mariann Bühler beschreibt genau jene feinen Risse, die mit der Verschiebungen im Gestein einhergehen.

Angesichts unserer eigenen Endlichkeit erscheint das, was wir an Welt wahrnehmen, in eine Ewigkeit getaucht, unverrückbar, „in Stein gegossen“. Aber selbst das, was fest erscheint, ist einem Fliessen unterworfen. Mariann Bühler beschreibt drei Leben, die aufbrechen, zu fliessen beginnen, die sich verschieben, eine neue Richtung bekommen. Mariann Bühler tut dies derart souverän, dass das Staunen zum Schaudern wird! Tektonische Verschiebungen, die ganz langsam, kaum wahrnehmbar vonstatten gehen. Mariann Bühler beschreibt genau jene feinen Risse, die mit der Verschiebungen im Gestein einhergehen.

Ihr heute preisgekrönter Roman ist Mariann Bühlers Debüt. Debüt ja, aber bereits ein Meisterstück! Mariann Bühlers Buch besticht vielfach; zum einen die Konstruktion, das Übereinanderschichten verschiedener Leben, die Schichtungen im Buch selbst, zwischen den drei scheinbar unabhängigen Leben und den sanften, zarten Schilderungen, die die drei Leben in einen grösseren Zusammenhang, in einem grossen Bild zusammenfügen. Weiter die Sprache, die sich ganz dem Feinen zuwendet, nichts Reisserisches braucht und mit grosser Empathie maximale Nähe zum Geschehen erzeugt. Es sind die Geschichten von Suchenden, die auf ganz unterschiedliche Weise durch die Sedimente des Lebens geführt, geschoben und gezogen werden. Mariann Bühlers Roman ist Lesegenuss der Extraklasse. Ein Versprechen! Ein Versprechen, das nicht nur dieser Preis hier in Weinfalden gibt, nicht zuletzt auch die intakten Chancen, dass im November noch ein weiteres Ausrufezeichen dazukommen könnte, der Schweizer Buchpreis 2024.

Elisabeth lebt und arbeitet in einem Dorf. Der Tod ihres Mannes bringt sie gänzlich aus dem Trott, lässt sie taumeln, obwohl die Ehe mit ihm nicht das gebracht hatte, was sie sich noch zu Beginn erhofft hatte. Sie führten über Jahrzehnte die Bäckerei im Dorf, ein Geschäft, das Jakob so wie immer führen wollte und die vorsichtigen Änderungs- und Anpassungsvorschläge seiner Frau stets mit Trotz und aufbrausenden Drohungen quittierte. Drohungen, die Jakob mitunter auch mit Schlägen verdeutlichte. Elisabeth, ein halbes Leben in die Pflichten einer Familienfrau, Mutter, Ehefrau und „Angestellte“ eingebunden, muss sich nach dem Auszug ihrer Tochter und dem Tod ihres Mannes neu aufstellen. Das alte Leben soll enden, auch die Rolle, die Elisabeth im Dorf einzunehmen hatte. Nach Wochen, in denen die Notiz an der Einganzstür zur Bäckerei langsam zu vergilben begann, öffnet Elisabeth wieder die Tür zur Bäckerei. Nur mit dem Unterschied, dass sie es ist, die nun den Lauf der Dinge bestimmt.

„Anfangs erschrak Elisabeth, wenn Jakob spurlos im Bäcker verschwand. Mit den Jahren entwickelte sie ein Frühwarnsystem, wie es das für Erdbeben gibt.“

Alois ist Bauer. Ob er den Hof damals hätte übernehmen wollen, stand nie zur Frage. Er wuchs über die Jahre in diese Rolle hinein. So wie seine Eltern alt und gebrechlich wurden und mit der Zeit nicht mehr die Kraft hatten, so gab er sich immer mehr in die Aufgaben des Bauern hinein. Eine Aufgabe, die mehr und mehr zur seinen wurde, eine Selbstverständlichkeit, ein Naturgesetz. Aber in Alois stiller Ergebenheit blieb stets ein Rest Zweifel. Sollte es das gewesen sein? Nur schon die dauernden Sticheleien der Eltern, weil sich keine Bäuerin finden wollte, oder die Erzählungen im Musikverein von grossen Abenteuern, stellen Alois Innenleben auf eine harte Probe. Selbst seine Schwester, die mit ihrer Familie im gleichen Dorf lebt, spürt, dass da etwas ist, was ausbrechen will. Bis sich Jakob entschliesst, den Hof zumindest für ein Jahr zu verpachten und reissaus zu nehmen, all die Pflichten hinter sich zu lassen.

„Wenn er Halt zu verlieren drohte, hielt er sich an Heugabeln, Besen, Steuerrädern fest.“

Und da ist Ruth, von der Mariann Bühler manchmal in der dritten Person, als Ruth erzählt, und manchmal in der Du-Form, als wäre die junge Frau gleich neben der Erzählstimme, würde sie sie durch das Geschehen schieben. Die junge Frau kehrt ins Dorf zurück, holt sich die Schlüssel für das schon lange unbewohnte Ferienhaus hoch über dem Dorf. Ein kleines Haus, in dem die Zeit still gestanden ist, die Luft sich über Jahre nicht bewegte. Das Haus soll verkauft werden. Ruth trägt ihr Leben hinauf in dieses Haus, die Suche nach ihrem Platz, die Bilder und Stimmen aus ihrer Vergangenheit, einer Familie, in der sich der Schmerz tief eingegraben hatte.

„Du hast dich mit deiner Schwester vom Wald verschlucken lassen, vom Tobel, vom Bach und den moosigen Steinen. Ihr habt eure Mädchenhaut mit den Gummistiefeln abgestreift und seid zu Zwergen geschrumpft, habt aus Tannennadeln und Lehm Häuser gebaut, seid als Löwen mit Mähnen aus Farn durch den Urwald geschlichen, als Hexe mit Tannenzapfennase und Astbesen.“

Jeder Ausschnitt aus diesem Buch zeigt, wie bildhaft Mariann Bühler erzählt, wie sie mit malerischer, zeichnerischer Freude mit Sprache umgeht, wie nah sie sich den Menschen und ihrer Geschichte zuwendet.

Mariann Bühler erzählt von drei Leben, die sich erst nach und nach miteinander verweben. Drei Leben, die sich über- und untereinder verschieben, aufeinanderstossen und sich aufwerfen. Erst über die Zeit wirksame Kräfte, die an ihren Rändern brechen und Abgründe sichtbar machen.

Ein beeindruckendes Kunststück! Ein Buch, dass das Herz öffnet.

Interview

Nun ist er draussen, Dein erster Roman, an dem Du ganz offensichtlich sehr lange und intensiv gearbeitet hast. Was bis vor kurzem noch ganz Dir gehörte, liegt nun auf Tischen in Buchhandlungen zum Kauf bereit, wartet auf Nachttischchen und in Bücherstapeln auf die Lektüre und auf den Schreibtischen der Rezensenten auf Zuspruch oder Ablehnung. Wie sehr verändert die Veröffentlichung Deines Buches Dein Leben, oder zumindest die zeitliche Ausrichtung?

Diese Frage würde ich in einem Jahr vermutlich anders beantworten, jetzt, kurz nach Erscheinen des Buches beantworte ich sie so: Ich freue mich darüber, dass ich diesen Text und seine Figuren nun mit allen, die ihn lesen wollen, teilen kann. Und ich freue mich auf die Reaktionen darauf – darauf, dass ich dank den Leser*innen den Text selbst noch einmal mit neuen Augen sehen kann. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt, welche Wege dieser Roman nehmen wird. Und wie das weitergeht mit meinem Schreiben.

Die Menschen, von denen Du erzählst, sind Gefangene. Sie alle versuchen auf die eine oder andere Weise auszubrechen, geschoben oder gezogen. Ich bin sicher, dass Du mit dem Thema Deines Romans eine menschliche Ursehnsucht ansprichst, seien es nun kleine oder grosse Ausbrüche, haben wir Menschen doch wie kein anderes Lebewesen die Fähigkeit, uns selbst zu fesseln, zu blockieren – bis zur vollkommenen Lähmung?

Wir alle sind Teil eines Gefüges – da sind zwischenmenschlich Beziehungen, die über Jahre wachsen und uns prägen, ein soziales, berufliches, familiäres Umfeld, das uns ebenso formt wie wir unseren Platz in der Welt mitformen. In manchen Situationen verspricht das Verharren im Bekannten mehr Sicherheit als eine Verschiebung ins Unbekannte. Gleichzeitig geschehen manche Veränderungen, ob wir wollen oder nicht. Auch wenn die Situation eng aussieht, wenn es scheint, dass alles stillsteht, gibt es einen kleinen Spielraum. Ich mag das englische Wort für Spielraum, «wiggle room», wiggle heisst wackeln oder schlängeln, ich stelle mir einen ganz kleinen Raum vor, der sich durch konstante, kleine Bewegungen verändern und erweitern lässt. Ich mag dieses Bild, darin ist eine Zuversicht.

Warum schaffen wir es nicht, Veränderungen selbst zu provozieren? Warum gelingt uns eine Veränderung meist erst dann, wenn wir sie im Windschatten anderer Ereignisse vollziehen können, wenn das Beben bereits stattgefunden hat, wenn die Risse in den Versteinerungen aufgebrochen sind?

Wir können alle nicht aus unserer Haut. Unser bisheriges Leben hat sich in uns eingeschrieben, hat unsere Möglichkeiten und Grenzen geformt. Tiefgreifende Veränderungen geschehen nicht notwendigerweise mit Pauken und Trompeten und einem einzigen umgelegten Hebel, sondern leise, über eine lange Zeit, unter der Oberfläche.

Für meine Figuren kommt das Beben nicht plötzlich. Auf den ersten Blick vielleicht, aber bei genauerem Hinsehen wird klar, dass sich das schon lange angebahnt hat. Wie die tektonischen Verschiebungen, die lange bevor wir sie begreifen konnten, stattgefunden haben, braucht es manchmal Zeit, die Risse, die Aufbrüche als solche wahrzunehmen.

Ich bin tief beeindruckt von der Sprache und der Erzähltechnik Deines Romans. Wie weit bist Du Deiner Intuition gefolgt? Oder war da eine Strategie, ein Plan? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Roman das Resultat eines chronologischen Schreibens sein kann. Viel mehr macht er den Eindruck, als wäre es der Sud eines langen Entstehungsprozesses, ohne dass der Roman dabei seine Leichtigkeit eingebüsst hätte.

Der Entstehungsprozess war alles andere als geradlinig. Ich bin im Arbeitsleben die, die für alles eine Liste und einen Plan erstellt. Im Schreiben funktioniere ich offenbar anders. Erst ganz am Schluss gab es eine Liste, die mir den Überblick über die Kapitel erleichterte und die Struktur, die Schichtung, zeigte.

Davor war alles in Bewegung. So viel in der Schwebe zu halten, war manchmal schwer erträglich, im Nachhinein aber wichtig: Ich konnte Szenen, die nicht funktionieren wollten, an einen anderen Ort schieben, in ein anderes Lebensalter der Figur – oder sie einer ganz anderen Figur zuordnen. So wurde manchmal ein scheinbar unwichtiges Motiv, von dem ich mich nicht recht trennen konnte, wie die Narbe an Alois’ Finger, zentral. Bei jeder Figur gab es einen – manchmal ziemlich ausgedehnten – Moment, wo es nicht weiter ging, wo sich etwas in meiner Wahrnehmung verschieben musste, damit etwas, das ich nicht geplant und manchmal nicht einmal geahnt hatte, Form annehmen konnte. Auf das Geologische bin ich per Zufall gestossen. Ich bin staunend in diese Sprache eingetaucht, die mir genau die Bilder und Prozesse geliefert hat, die mir fehlten.

Der Text hat die lange Gärphase gebraucht, ich habe sie gebraucht, um besser zu verstehen, was ich schreibe und wie ich schreibe. Welche Möglichkeiten ich habe und wie ich sie nutzen kann. Dem Prozess zu vertrauen und nichts voreilig festzumachen.

Da gibt es Szenen in der Backstube oder im Stall, die unmöglich ohne persönliche Erfahrungen hätten entstehen können. Ganz offensichtlich wolltest Du nicht nur bei deinen ProtagonistInnen nah rangehen, sondern auch in dem, was sie tun. Kannst Du melken und grosse Mengen Brot backen?

Mir war es wichtig, diese Arbeitsprozesse abzubilden, weil sie viel über die Figuren erzählen und auch als Gegenstück zu den geologischen Verschiebungen. Das Backen und Melken sind auf den ersten Blick repetitive Arbeiten, die jeden Tag gleich geschehen. Gleichzeitig verändern sie sich dauernd: Wer backt oder melkt, braucht ein grosses Erfahrungswissen und ist sich einer Vielzahl von Faktoren bewusst, trifft dauernd kleinste Entscheidungen, um den Prozess an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen, führt also dauernd die für das Gelingen nötigen Veränderungen herbei. So durch und durch gekonntes Handeln finde ich sehr schön – fast wie ein Tanz.

Ich habe selbst zwar einmal gelernt, ein Melkmaschinenaggregat an ein Euter zu hängen, und würde von Hand etwas Milch aus einer Kuh bekommen, aber wirklich melken kann ich nicht. Beim Backen ist es ähnlich, ich backe gerne mal einen Zopf, aber in grossen Mengen Brot backen, das kann ich nicht. Da war ich beim Schreiben auf das Wissen anderer angewiesen. Ich habe zum Beispiel eine Bäuerin besucht, die jede Woche aus mehreren hundert Kilo Mehl Brot backt, konnte ihr bei der Arbeit zuschauen und Fragen stellen. Das war sehr wichtig: Den blossen Ablauf dieser Arbeit hätte ich aus Texten und Videos zusammenschustern können, aber beim Beobachten wurden die Bewegungen, Konsistenzen, Materialitäten, das ganze verkörperte Wissen, wahrnehmbar.

Beim Melken und auch beim Holzen war es ähnlich: Die Bewegungen und Körperhaltungen kenne ich seit meiner Kindheit, meinte, mich an die Abläufe erinnern zu können – und musste dann feststellen, dass meine Erinnerung ungenau war. Zum Glück hatte ich einen Testleser für die landwirtschaftlichen Dinge, der mir Reihenfolgen und Aufgabenteilungen geradegerückt hat. Das lässt sich nicht googeln, um das zu vermitteln braucht es Menschen mit entsprechendem Wissen.

Was mich ebenfalls beeindruckte, sind beschriebene Stimmungen. Seien es Stimmungen in Szenerien oder solche in den Innenwelten deiner ProtagonistInnen. Klar ist Empathie eine Voraussetzung, um sich in solche Innenwelten hineinzubegeben. Wann merkst Du, dass das Gleichgewicht zwischen Nähe und der nötigen Erzähldistanz erreicht ist?

Da muss ich nachdenken. Die Stimmungen waren mir wichtig, vielleicht, weil sich damit manchmal die Innenwelten nach aussen übersetzen lassen, wenn den Figuren nicht nach Reden ist. Die können und wollen nicht alles in Worte fassen, was in ihnen vorgeht. Da habe ich versucht, ihre Umgebung so zu beschreiben, dass nachvollziehbar wird, was in den Figuren vorgeht.

Ich glaube, bei den Figuren entsteht das Gleichgewicht in der Bewegung, im Wechsel zwischen Nähe und Distanz. Die richtige Erzähldistanz zu finden war nicht ganz einfach. Der Vorteil war, dass ich zwischen den Strängen hin und her wechseln konnte. Wenn ich bei Elisabeth nicht weiterkam, konnte ich beispielsweise zu Alois wechseln und schauen, ob der gerade gesprächiger ist. Das brauchte Geduld: So, wie wir anderen Menschen nicht im ersten Gespräch unsere tiefsten Geheimnisse verraten, musste ich die Figuren erst kennenlernen, langsam erarbeiten, was sie umtreibt und mich manchmal ebenso selbst überraschen lassen wie auch mal einzugreifen als Autorin, bewusst eine Weiche stellen im Text.

Die Distanz zu den Figuren verändert sich noch immer: Anfangs war es nicht leicht, ihnen nah genug zu kommen. Kurz vor dem Ende der zweiten Fassung waren sie mir so nah, dass ich abends nicht einschlafen konnte vor Sorge um sie, ob das alles gut kommt – eigentlich absurd, schliesslich gab es sie nur in meinem Kopf und in einer Datei. Und jetzt, wo das Buch da ist, gehen sie ihre eigenen Wege.

Mariann Bühler, geboren 1982 in der Nähe von Luzern, hat in Basel und Berlin Englische Literatur und Sprachwissenschaft, Islamwissenschaft und Gender Studies studiert. Sie lebt als Autorin, Literaturvermittlerin und Veranstalterin in Basel. «Verschiebung im Gestein» ist ihr Romandebüt; für einen Auszug aus dem Manuskript wurde sie mit dem Zentralschweizer Literaturpreis ausgezeichnet.

Mariann Bühler, geboren 1982 in der Nähe von Luzern, hat in Basel und Berlin Englische Literatur und Sprachwissenschaft, Islamwissenschaft und Gender Studies studiert. Sie lebt als Autorin, Literaturvermittlerin und Veranstalterin in Basel. «Verschiebung im Gestein» ist ihr Romandebüt; für einen Auszug aus dem Manuskript wurde sie mit dem Zentralschweizer Literaturpreis ausgezeichnet.

Als hätte Michelle Steinbeck eine Weile an der Seite von Quentin Tarantino geschrieben. Fila, eine junge Frau, die bei ihrer italienischen Grossmutter in der Schweiz aufgewachsen ist, bekommt einen Anruf aus einem Spital in Neapel, dass ihre Mutter getötet worden sei. Sie solle der aufgetischten Diagnose „Schrumpfleber“ nur ja nicht trauen. Fila macht sich auf nach Italien auf der Suche nach Erklärungen, Spuren, Hinweisen über ihre Mutter. Eine Mutter, die nie für sie da war, von der sie und ihre Grossmutter nur hie und da Postkarten von immer wechselnden Grossstädten bekamen, von der die Grossmutter nur immer und immer wieder warnte, sie Fila solle nicht so werden wie die vom Weg abgekommene, gefallene Mutter.

Als hätte Michelle Steinbeck eine Weile an der Seite von Quentin Tarantino geschrieben. Fila, eine junge Frau, die bei ihrer italienischen Grossmutter in der Schweiz aufgewachsen ist, bekommt einen Anruf aus einem Spital in Neapel, dass ihre Mutter getötet worden sei. Sie solle der aufgetischten Diagnose „Schrumpfleber“ nur ja nicht trauen. Fila macht sich auf nach Italien auf der Suche nach Erklärungen, Spuren, Hinweisen über ihre Mutter. Eine Mutter, die nie für sie da war, von der sie und ihre Grossmutter nur hie und da Postkarten von immer wechselnden Grossstädten bekamen, von der die Grossmutter nur immer und immer wieder warnte, sie Fila solle nicht so werden wie die vom Weg abgekommene, gefallene Mutter.

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. «Der Ministerpräsident» (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie «

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. «Der Ministerpräsident» (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie «

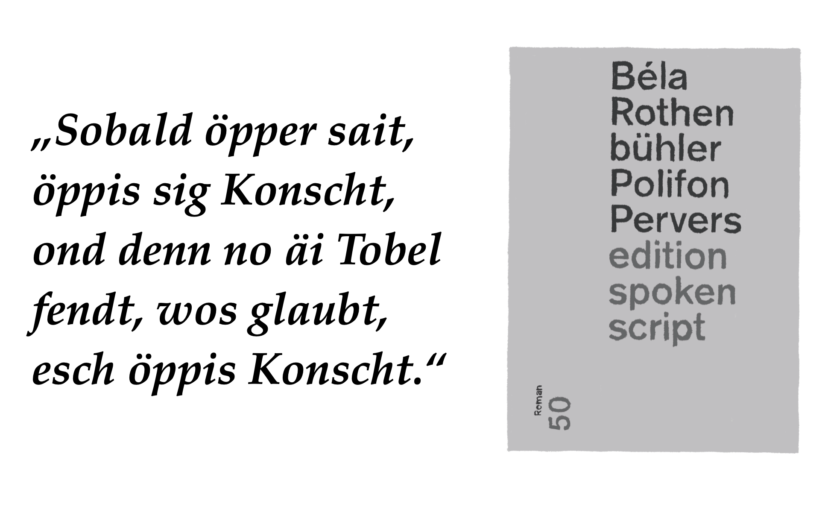

Béla Rothenbühler, geboren 1990 in Reussbühl, freischaffender Dramaturg, Bühnenautor, Sänger, Ghostwriter, Gitarrist, Fundraiser, Kulturkomissionsmitglied, Songwriter, Lyriker, Produzent sowie ehrenamtlicher Lektor des Deutsch-Lehrmittels einer amishen Gemeinde im Bundesstaat Indiana. Seit 2016 Teil des freien Theaterkollektivs Fetter Vetter & Oma Hommage. Zudem Gitarrist, Sänger und Songwriter der Band Mehltau und Songtexter für Hanreti.

Béla Rothenbühler, geboren 1990 in Reussbühl, freischaffender Dramaturg, Bühnenautor, Sänger, Ghostwriter, Gitarrist, Fundraiser, Kulturkomissionsmitglied, Songwriter, Lyriker, Produzent sowie ehrenamtlicher Lektor des Deutsch-Lehrmittels einer amishen Gemeinde im Bundesstaat Indiana. Seit 2016 Teil des freien Theaterkollektivs Fetter Vetter & Oma Hommage. Zudem Gitarrist, Sänger und Songwriter der Band Mehltau und Songtexter für Hanreti.