Ludwig Hohl, 1904 geboren, lebte von 1924 bis 1931 mit Unterbrüchen in Paris. Glücklos im Veröffentlichen, permanent auf finanzielle Unterstützung angewiesen und kaum als Schriftsteller wahrgenommen, schrieb er immer an seinen „Epischen Grundschriften“, Notizbüchern, aus denen später auch das zu Lebzeiten unveröffentlichte Manuskript „Die seltsame Wendung“ entstand.

Ludwig Hohl, der erst sehr spät Anerkennung als Schriftsteller entgegennehmen durfte, lange Zeit als enfant terrible der Szene galt, fand erst 1970 durch die Vermittlung von Adolf Muschg mit Siegfried Unseld einen Verleger, der sich um sein Schreiben, seine Bücher bemühte. Als 1975 „Die Bergfahrt“ bei Suhrkamp erschien, war dieses Buch der Beginn seines späten Ruhms, einer ganzen Reihe bedeutender Ehrungen und Preise. Dass dieser eigenwillige Autor nicht vergessen ist, verdankt er der Eigenständigkeit seiner Texte, der Sorgfalt und Treue von Suhrkamp und seiner letzten Ehefrau Madeleine de Weiss Hohl, die 1985, fünf Jahre nach Ludwig Hohls Tod, die „Ludwig Hohl Stiftung“ ins Leben rief.

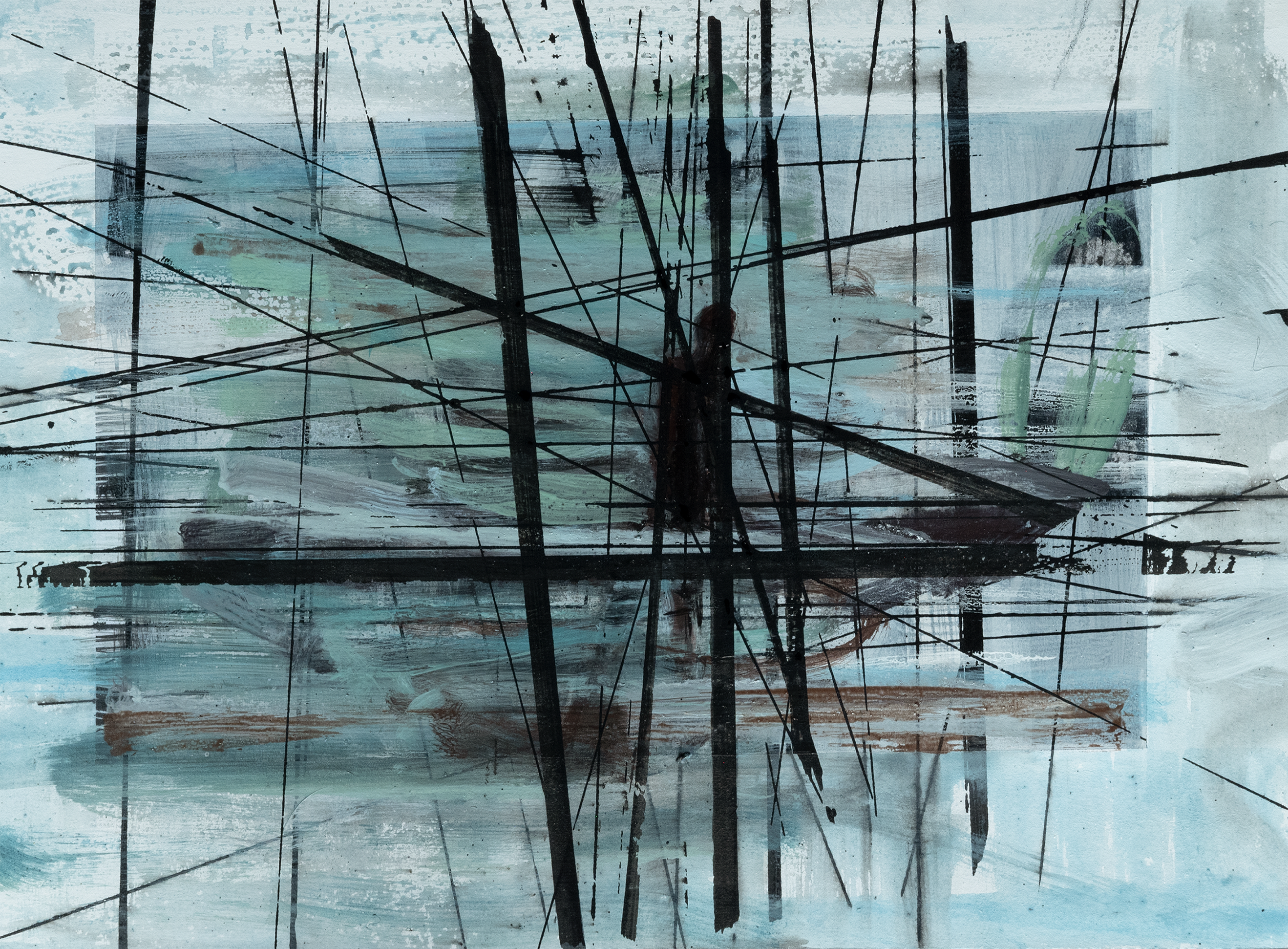

Die Novelle „Die seltsame Wendung“, erst 2023 aus einem vielfach überarbeiteten Manuskript editiert in der Bibliothek Suhrkamp erschienen, erzählt sehr anschaulich, in langen Passagen fast beschwörerisch von einem an sich und der Welt verzweifelnden Künstler in Paris. Auch wenn in „Die seltsame Wendung“ der Protagonist ein Maler ist, ist unschwer zu erkennen, dass Ludwig Hohl von sich, den Jahren in Paris, seiner Alkoholsucht, seinem Hunger, seiner Verzweiflung und Not erzählt. So wie Hohl damals kaum Einnahmen hatte und von Zuwendungen anderer abhängig war, weil er von dem Wenigen, das damals erschien, selbst ganz bescheiden in der Stadt der Kunst nicht leben konnte, so vegetiert der Unglückliche in Hohls Novelle in Paris, gebeutelt von Existenzängsten, zerrieben von seiner Sucht, unerkannt vom Kunstmarkt. Wankend zwischen Depression und Suff, zwischen Euphorie und Weltschmerz, zwischen Selbstüberschätzung und Selbstzweifeln taumelt der Mann durch ein noch junges Leben, das mit dem Umzug nach Paris so viel versprochen hatte. Aber die Liebe, mit der er nach Paris zog, ist zerbrochen und Schwänzel, ein ebenso glückloser Kunsthändler und doch einziger treuer Weggefährte des Malers, hält ihn mit kleinen Summen an der kurzen Leine.

„Die seltsame Wendung“ ist ein beklemmendes Selbstporträt eines Enthemmten. Aber Ludwig Hohl ist weder Exhibitionist noch Selbstdarsteller. „Die seltsame Wendung“ ist sprachlich von derart ungewohnter Wucht, Direktheit, dass dieser sprachliche Tauchgang in menschliche Abgründe zu einem bizarren Sprachbild wird, das in seiner Intensität absolut einzigartig ist, heute und erst recht damals, als Ludwig Hohl das Manuskript verfasste. Selbst der Rausch wird zur Sprachorgie. Obwohl einem die Alkoholfahne aus dem Text entgegenzuschwappen scheint, ist „Die seltsame Wendung“ ein Tripp, ein kolossales Sprachmonument. Ludwig Hohl schreibt hart und kompromisslos, schonungslos sich selbst und allen zukünftigen LeserInnen gegenüber. Ein Sprachexperiment, das Ludwig Hohl an der eigenen Biographie entlang durchexerziert.

Wir begleiten den Gebeutelten durch das Paris der Zwischenkriegszeit, von Kneipe zu Kneipe, von Absturz zu Absturz, vom wilden Eintauchen in aufflammende Schaffensschübe hinein in Ängste beklemmender Verlassenheit. Die Sprache selbst ist der Rausch, ein hundertseitiges Taumeln in Zwischenwelten!

Ob Ludwig Hohl, der das Manuskript nach etlichen Versuchen der Überarbeitung, mehrmaligem Verwerfen und offensichtlicher Teilvernichtung des Manuskripts mit der Veröffentlichung glücklich geworden wäre, bleibt dahingestellt. Wertvoll macht das Buch die Fülle an Ergänzungen, seien es Fotografien der herausgerissenen Manuskriptseiten, ein erhellendes Nachwort von Anna Stüssi, einer editorischen Notiz oder Selbstkommentaren Ludwig Hohls. Mit Sicherheit ein grossartiges Zeugnis!

Ludwig Hohl wurde am 9. April 1904 im schweizerischen Netstal im Kanton Glarus geboren. Nach Aufenthalten in Frankreich, Österreich und Holland, wo sein Hauptwerk «Die Notizen» entstand, lebt und arbeitete er als Schriftsteller über vierzig Jahre in Genf. Hohl war fünfmal verheiratet. Der dritten Ehe entstammt eine Tochter. Ludwig Hohl starb am 3. November 1980 in Genf.

Dies ist der 1500. Beitrag auf literaturblatt.ch.