Noldi Abderhalden, den ein schauderhafter Rausch aus seinem geliebten Toggenburg (Tal in den Schweizer Voralpen) 1620 in die Hände von Söldnern trieb, wird durch Zufall ein Kriegsheld. Aber statt auf seinen Lorbeeren auszuruhen und ein Leben lang von diesem einen, glorreichen Moment zu profitieren, schwemmt ihn sein Verlangen nach mehr bis in ein abgelegenes Tal auf Kuba, wo er die Zeit seines Dienstes für die Krone aussitzen muss.

In Europa tobt der Dreissigjährige Krieg. In manchen Gegenden dezimiert er zusammen mit Seuchen, Armut und Hunger die Bevölkerung um mehr als die Hälfte. Ein jahrzehntelanges Gemetzel, bei dem es vordergründig um den rechten Glauben geht, aber eigentlich nur um Macht, Besitz und Geltungssucht, ein Morden, das bis in die entferntesten Winkel vordringt und das Antlitz Europas für immer grundlegend verändert.

Anwerber der Spanischen Armee streifen durch die Lande und suchen nach Frischfleisch für den Kampf gegen den Protestantismus. In einer eisigen Winternacht, in der Noldi Abderhalden seinen Liebeskummer im Schnaps zu ertränken versucht, setzt er sturzbetrunken sein Zeichen unter einen Vertrag, wird als Sechzehnjähriger mitgenommen, um irgendwo und überall im Namen des richtigen Glaubens Köpfe rollen zu lassen. Nach Ausbildung, Drill und Entjungferung rettet er in einer Schlacht das Leben seines Kommandanten Gómez Suárez de Figueroa, schlägt eine dahersirrende Kanonenkugel mit blossen Fäusten aus seiner tödlichen Bahn, wird zum umjubelten Held, gelangt bis an den Hof des Königs, wo er aber wegen seiner unstillbaren Lebenskraft und Leidenschaft für Jahrzehnte in die spanische Kolonie Kuba verbannt wird, um dort eine Hand voll Schweizer Kühe zur Herde werden zu lassen.

Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht.

Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht.

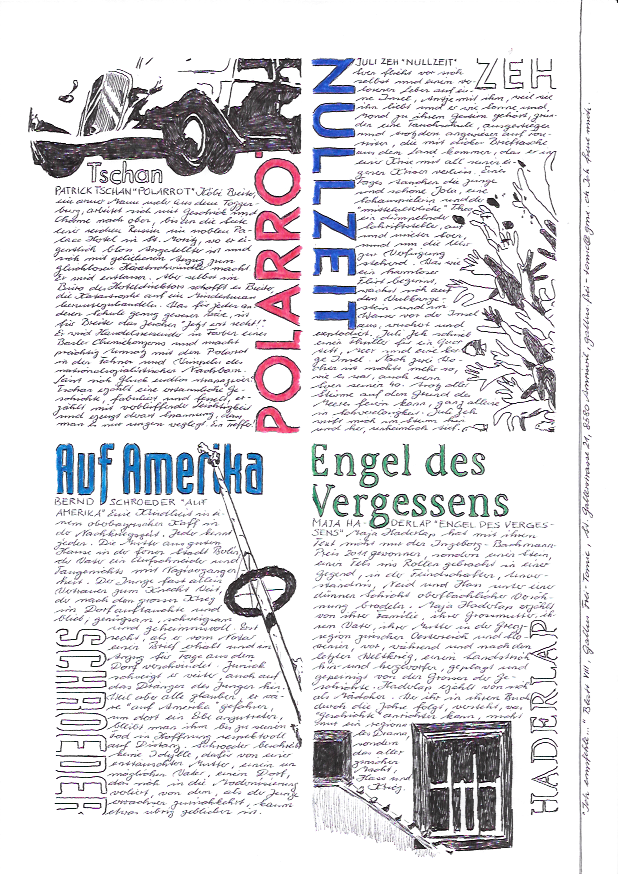

Patrick Tschan ist gelungen, was er wirklich kann. Er mischt Historie mit Fiktion, würzt mit Humor und träfer Sprache, heizt ordentlich mit schnoddriger Schärfe und fast südamerikanischer Erzählfreude und formt eine Geschichte, die in eidgenössischer Literaturlandschaft seinesgleichen sucht. Der Roman strotzt vor Helvetismen, es wird gewettert (gleich mehrdeutig) und geflucht, dass es eine Freude ist. Ob ‹Heilandsack›, ‹huere Feigling› oder spanisch ‹Me cado en la lache!‘, Patrick Tschan erzählt nicht zimperlich. Mehr als einmal bebt das Zwerchfell während des Lesens, mehr als einmal überrascht Patrick Tschan durch das Tempo in seinem Erzählen. Schon einmal war der Ursprung eines Tschan’schen Abenteuers das kleine Toggenburg im Kanton St. Gallen. Damals war es im Roman „Polarrot“ Jack Breiter, der zuerst als Heiratsschwindler in St. Moritzer Hotels sein Glück versucht und später den Nazis das Polarrot für ihre Fahnen hektoliterweise verkauft. Noldi Abderhalden, der mit zwölf durch ein Unglück zusehen muss, wie seine Eltern sterben müssen, ist das, was man ein «Stehaufmännchen“ nennt, Archetyp dessen, was den einen oder andern auch in der Gegenwart an der Gerechtigkeit zweifeln lässt. Was die Geschichte so sehr lesenswert macht, ist dieser ganz eigene Ton, den Tschan für seine Heldengeschichte trifft. Ein Roman mit grossen Händen, starken Oberarmen und markigen Sprüchen!

Am 29. Mai, 2019, bringt Patrick Tschan seinen neuen Roman „Der kubanische Käser“ an die St. Gallerstrasse 21 in Amriswil. Wer das Buch bis zu diesem Datum gelesen hat und mit Schriftsteller und Gästen diskutieren und austauschen will, ist mit Anmeldung (info@literaturblatt.ch) herzlich bei Irmgard & Gallus Frei-Tomic eingeladen. Die Runde beginnt um 19 Uhr, dauert bis ca. 21 Uhr und kostet inkl. Speis und Trank 30 Fr.

Ein paar Fragen an Patrick Tschan:

Schon in deinem Roman „Polarrot“ fragte ich mich, wie der Mann aus Allschwil bei Basel an seine Geschichten kommt, die nun schon ein zweites Mal im Toggenburg, das so weit weg vom Nabel der Welt scheint, seinen Ursprung haben? Liegen dort die besseren Geschichten als in der Stadt Basel? Oder braucht es einen dicken Nacken, der all das tragen kann, was deinen Protagonisten in die Quere kommt?

Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht. Bei Breiter könnte es sein, dass der vorlagegebende Onkel aus dem Thurgau kommt und dies für eine Romanfigur nicht unbedingt eine literaturgeschwängerte Region ist. Und so fiel mir das Toggenburg mit seinem «Armen Mann» ein. Beim Abderhalden war die interessante konfessionelle Konstellation im Toggenburg interessant. Und ein Ort, wo die Berge Frümsel, Hinterrugg, Chäserrugg, Leistchlamm, Brisi oder Schafsberg und Alpen Chüeboden, Vrenechele, Obere und Untere Schnebere oder Chreialp heissen, der schreit geradezu als literarische Kulisse verwendet zu werden.

Neben den Ortsbezeichnungen sind es aber vor allem Flüche und Kraftausdrücke, die du in deinem Roman zu einem Mantel Abderhalden werden lässt. Abderhalden, der Käser aus dem Toggenburg, schlägt sich zwar wacker im Dreissigjährigen Krieg, ist aber alles andere als ein Schläger oder Grobschlächtiger. Seine Flüche, seine Jodler sind wie die Türme seiner eigentlich so sehr gebeutelten Seele. Flüche als eine Art der Befreiung? Liest man deine im Roman verwendeten Flüche, dann sind sie Banner der Verbildlichung innerer Zustände, so ganz anders als die Flüche heute, die ausgerechnet eine Ausdrucksform der Liebe in den Dreck ziehen. War da pure Lust oder auch ein bisschen Rehabilitation jener Kraftausdrücke, die Leiden-schafft?

Wohl beides. Ein Noldi Abderhalden ist nicht einer, der sich hinsetzt und sein Verhältnis zu Gott, der Welt, der Liebe und den Frauen reflektiert, dies dann den Lesenden fein säuberlich mitteilt. Das wäre berichtet statt erzählt und somit langweilig. Also jodelt und flucht Noldi, wenn seine Gefühlswelt wieder mal derart von Gott, der Welt, der Liebe und den Frauen durcheinandergeschüttelt wird, dass er nicht mehr weiss, ob die Chreialp wirklich da oben ist und der Chässerugg nicht in den Walensee gefallen ist. Ja, und die alten Flüche sind wahrlich eine Lust, stecken doch eine Menge überlieferter lokalgefärbte Gefühls- und Glaubenswelten in ihnen, Heilandsack!

Der dreissigjährige Krieg, wohl einer der vernichtensten Kriege gemessen an der damaligen Bevölkerung, ist der Grund dafür, dass Noldi Abderhalden gegen Bezahlung für 10 Jahre in den Dienst der Spanischen Krone in Schlachten zog. Kriege, die an Brutalität kaum zu überbieten waren. Er ist Schauplatz seiner und deiner Heldengeschichte. Eine Heldengeschichte, die wie alle Heldengeschichten nicht nach Wahrheitsgehalt gemessen werden kann und soll. Wir brauchen sie. Je verrückter, desto wirkungsvoller. Und weil die Literatur alles darf, ist sie der ideale Ort, um Heldengeschichten zu produzieren. Literatur als «Opium für das Volk»?

Leider rauchen viel zu wenige aus dem Volk diese Art von Opium. Obwohl: ein paar gute Geschichten gut erzählt wären wohl für viele Wunden heilsamer als mutlose, nach Aktualitäten schielende Mainstream-Berichte.

Wenn erzählt wird, sind es die Momente, in denen Brüche entstehen, die bannen. Noldi verliert als Kind seine Eltern, muss der Katastrophe zuschauen. Im Krieg ist er es, der im Moment eingreift, etwas aus der logischen Konsequenz buxiert. Das, was ihm als Kind damals unmöglich war. Manchmal sind wir zum reagieren verdammt, manchmal gelingt es uns zu agieren. Noldi ist in deinem Roman einer, der es in die Hand nimmt. Das braucht es in einer Welt, in der sich alle so schnell stets als Opfer sehen. Richtig?

Das hast Du wunderbar gesagt, mit den Brüchen. Am besten sind sie dann, wenn sie aus der Figur kommen. So wirkt jedes Klischee weniger klischeehaft. Der Noldi nimmt ja erst in Kuba sein Leben in die Hand; mit dem Entschluss zu käsen. Vorher hätte er viele Gründe gehabt, sich selbst zu veropfern. Aber dieses gibt es in der Manstream-Gegenwartsliteratur ja genug. Das ist auch nicht spannend, das berichtet und erzählt nicht.

Vielen Dank und deinem Buch die verdienten Leserinnen und Leser!

Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.

Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.

Er verkroch sich unter die tiefen Äste einer Tanne und sah zu, wie seine Verfolger in die Irre stolperten. Wenn er nach ihnen spähte, brauchten seine Augen länger, um den Unterschied zwischen Jägern und Wanderern auszumachen.

Er verkroch sich unter die tiefen Äste einer Tanne und sah zu, wie seine Verfolger in die Irre stolperten. Wenn er nach ihnen spähte, brauchten seine Augen länger, um den Unterschied zwischen Jägern und Wanderern auszumachen. Karl Rühmannverbrachte seine Kindheit in Jugoslawien. Er studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster, unterrichtete Deutsch und Spanisch in Skanderborg in Dänemark, wechselte in die Verlagswelt und arbeitete als Lektor und Lizenzmanager. Seit 2006 lebt er als freier Lektor, Literaturübersetzer und Autor in Zürich. Seine Kinderbücher sind in viele Sprachen übersetzt worden. Für den Roman «Glasmurmeln, ziegelrot» (Rüffer & Rub) erhielt er ein Werkjahr-Stipendium der Stadt Zürich.

Karl Rühmannverbrachte seine Kindheit in Jugoslawien. Er studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster, unterrichtete Deutsch und Spanisch in Skanderborg in Dänemark, wechselte in die Verlagswelt und arbeitete als Lektor und Lizenzmanager. Seit 2006 lebt er als freier Lektor, Literaturübersetzer und Autor in Zürich. Seine Kinderbücher sind in viele Sprachen übersetzt worden. Für den Roman «Glasmurmeln, ziegelrot» (Rüffer & Rub) erhielt er ein Werkjahr-Stipendium der Stadt Zürich.

Aber nachdem er, der allen Frauen gegenüber stets zuvorkommend und niemals aufdringlich war, eine Frau kennenlernt und von ihr zukünftig getragen wird, startet er als erfolgreicher Schriftsteller durch. Von den Fesseln der Filmindustrie und des Alltags befreit, schreibt sich Mandeville in die Herzen der Amerikaner genauso wie in jene der Europäer. Nur nicht ins Herz seines Vaters, der sich noch immer schämt über seinen aus vom britischen Selbstverständnis emanzipierten Sohn.

Aber nachdem er, der allen Frauen gegenüber stets zuvorkommend und niemals aufdringlich war, eine Frau kennenlernt und von ihr zukünftig getragen wird, startet er als erfolgreicher Schriftsteller durch. Von den Fesseln der Filmindustrie und des Alltags befreit, schreibt sich Mandeville in die Herzen der Amerikaner genauso wie in jene der Europäer. Nur nicht ins Herz seines Vaters, der sich noch immer schämt über seinen aus vom britischen Selbstverständnis emanzipierten Sohn.

Pete versteht, genauso wie der rätselhafte, mythische Altvater Schuppenwurz, eine märchenhafte Stimme im Buch und im Äther dieses Dorfes, was mit dem Verschwinden des kleinen Lanny aus den Angeln gehoben wird. Mit einem Mal ist alles anders. Was im ersten Teil ein Kammerspiel zwischen Lannys Eltern, dem Künstler Pete und der Stimme aus dem Off, jener von Altvater Schuppenwurz ist, wird im zweiten Teil, nachdem Lanny verschwunden ist und bleibt zu einem mehr- und vielstimmigen Chor aus Dorfmitgliedern und Kommentaren, die sich immer tiefer ins undurchsichtige Geschehen im Dorf einmischen. Das, was die Mutter in ihren Kriminalgeschichten schrieb, wird mit einem Mal Dreh- und Angelpunkt in einer Geschichte um Verzweiflung, Panik, Verleumdung und Schuld.

Pete versteht, genauso wie der rätselhafte, mythische Altvater Schuppenwurz, eine märchenhafte Stimme im Buch und im Äther dieses Dorfes, was mit dem Verschwinden des kleinen Lanny aus den Angeln gehoben wird. Mit einem Mal ist alles anders. Was im ersten Teil ein Kammerspiel zwischen Lannys Eltern, dem Künstler Pete und der Stimme aus dem Off, jener von Altvater Schuppenwurz ist, wird im zweiten Teil, nachdem Lanny verschwunden ist und bleibt zu einem mehr- und vielstimmigen Chor aus Dorfmitgliedern und Kommentaren, die sich immer tiefer ins undurchsichtige Geschehen im Dorf einmischen. Das, was die Mutter in ihren Kriminalgeschichten schrieb, wird mit einem Mal Dreh- und Angelpunkt in einer Geschichte um Verzweiflung, Panik, Verleumdung und Schuld.

USA verlassen hatte, zum andern nimmt sie, ohne es zu wollen, in der kleinen Schule immer mehr eine Sonderstellung ein. Ihr religiöser Eifer, die Tatsache, dass sie Amerikaner(in) ist, ihre Gelehrigkeit und ihr absoluter Wille, ein neues, ganz anderes Leben zu führen, macht aus Aden Suleyman, aus der jungen Frau einen jungen Mann, aus der Flüchtenden eine um jeden Preis gewillte Ankommende. Zwei, die zusammen wegfuhren, sich gemeinsam auf einen Weg machten, entzweien sich mehr, bis hin zur Katastrophe. Je tiefer in der Fremde, je mehr sie eigentlich aufeinander angewiesen wären, desto unvermeidlicher entzweien sie sich, bröckelt Freundschaft.

USA verlassen hatte, zum andern nimmt sie, ohne es zu wollen, in der kleinen Schule immer mehr eine Sonderstellung ein. Ihr religiöser Eifer, die Tatsache, dass sie Amerikaner(in) ist, ihre Gelehrigkeit und ihr absoluter Wille, ein neues, ganz anderes Leben zu führen, macht aus Aden Suleyman, aus der jungen Frau einen jungen Mann, aus der Flüchtenden eine um jeden Preis gewillte Ankommende. Zwei, die zusammen wegfuhren, sich gemeinsam auf einen Weg machten, entzweien sich mehr, bis hin zur Katastrophe. Je tiefer in der Fremde, je mehr sie eigentlich aufeinander angewiesen wären, desto unvermeidlicher entzweien sie sich, bröckelt Freundschaft.

Angelika Waldis ist 1940 geboren und denkt immer noch, sie sei nicht alt. Sie ist in Luzern aufgewachsen, hat an der Universität Zürich eine Weile studiert (Anglistik/Germanistik), ist aber bald abgehauen in den Journalismus und in die Ehe mit ihrer ersten Liebe, dem Gestalter Otmar Bucher. Mit ihm hat sie einen Sohn, eine Tochter und eine Jugendzeitschrift gemacht. Heute hat sie drei Enkel sowie Freuden und Ängste beim Bücherschreiben. Ihr Roman »Aufräumen« (2013) war in der Schweiz ein Bestseller. Was sie häufig tut: in Gartenerde wühlen, mit Wörtern spielen, sich über dumme Zeitgenossen ärgern, neugieren und staunen. Ihr neuster Roman bei Wunderraum ist «Ich komme mit». Er wurde «

Angelika Waldis ist 1940 geboren und denkt immer noch, sie sei nicht alt. Sie ist in Luzern aufgewachsen, hat an der Universität Zürich eine Weile studiert (Anglistik/Germanistik), ist aber bald abgehauen in den Journalismus und in die Ehe mit ihrer ersten Liebe, dem Gestalter Otmar Bucher. Mit ihm hat sie einen Sohn, eine Tochter und eine Jugendzeitschrift gemacht. Heute hat sie drei Enkel sowie Freuden und Ängste beim Bücherschreiben. Ihr Roman »Aufräumen« (2013) war in der Schweiz ein Bestseller. Was sie häufig tut: in Gartenerde wühlen, mit Wörtern spielen, sich über dumme Zeitgenossen ärgern, neugieren und staunen. Ihr neuster Roman bei Wunderraum ist «Ich komme mit». Er wurde «

Die Geschichte eines Mannes, der in seinem Testament fordert, man möge ihn mit Gesicht nach unten in den Sarg legen, sein letzter und unbedingter Wille. Ein Wille, der seinem eigenen Handeln verwehrt ist. Nicht einmal seine Frau, die als einzige keine einzige Träne zu vergiessen scheint, auch nicht der Leichenredner, sie alle bringen ihn nicht in die Lage, die er vor seinem Tod zum letzten Willen machte. Der letzte Wunsch wurde ihm abgeschlagen.

Die Geschichte eines Mannes, der in seinem Testament fordert, man möge ihn mit Gesicht nach unten in den Sarg legen, sein letzter und unbedingter Wille. Ein Wille, der seinem eigenen Handeln verwehrt ist. Nicht einmal seine Frau, die als einzige keine einzige Träne zu vergiessen scheint, auch nicht der Leichenredner, sie alle bringen ihn nicht in die Lage, die er vor seinem Tod zum letzten Willen machte. Der letzte Wunsch wurde ihm abgeschlagen. Janko Ferk (1958) ist Richter des Landesgerichts Klagenfurt, Honorarprofessor und Schriftsteller. Bisher hat er mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht, zuletzt die Monographie «Recht ist ein «Prozeß». Über Kafkas Rechtsphilosophie», sowie die Essaysammlungen «Kafka und andere verdammt gute Schriftsteller» und «Wie wird man Franz Kafka?» Seine neueste literarische Veröffentlichung ist die «Forensische Trilogie» (Edition Atelier, Wien 2010). Für seine literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis des P.E.N.-Clubs Liechtenstein.

Janko Ferk (1958) ist Richter des Landesgerichts Klagenfurt, Honorarprofessor und Schriftsteller. Bisher hat er mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht, zuletzt die Monographie «Recht ist ein «Prozeß». Über Kafkas Rechtsphilosophie», sowie die Essaysammlungen «Kafka und andere verdammt gute Schriftsteller» und «Wie wird man Franz Kafka?» Seine neueste literarische Veröffentlichung ist die «Forensische Trilogie» (Edition Atelier, Wien 2010). Für seine literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis des P.E.N.-Clubs Liechtenstein.

Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.

Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.

Ein Mädchen, von dem nicht einmal der Name stimmt, das ihm keine Fragen beantwortet, sich gleichermassen distanziert wie in vollkommener Selbstverständlichkeit den Platz einer Tochter einnimmt. Ein Mädchen ohne Geschichte, scheinbar ohne Familie, mit einer Sprache, die, wenn das Mobilphone klingelt und eine unbekannte Welt sie in einer fremden Sprache sprechen lässt, das Mädchen nicht einordnen lässt.

Jara bleibt, auch als sich die Maschinerie des Sozialstaates einschaltet und er sich erklären muss, warum ein alter Mann mit einer fremden, jungen Frau unter einem Dach in der selben Wohnung lebt. Jara zeichnet, hockt am Boden in ihrem Zimmer, füllt unzählige Blätter mit Bleistiftzeichnungen, ordnet, trennt und fügt zusammen, ein ‹Atlas der verborgenen Welten›, in sich versunken, ekstatisch.

Ein Mädchen, von dem nicht einmal der Name stimmt, das ihm keine Fragen beantwortet, sich gleichermassen distanziert wie in vollkommener Selbstverständlichkeit den Platz einer Tochter einnimmt. Ein Mädchen ohne Geschichte, scheinbar ohne Familie, mit einer Sprache, die, wenn das Mobilphone klingelt und eine unbekannte Welt sie in einer fremden Sprache sprechen lässt, das Mädchen nicht einordnen lässt.

Jara bleibt, auch als sich die Maschinerie des Sozialstaates einschaltet und er sich erklären muss, warum ein alter Mann mit einer fremden, jungen Frau unter einem Dach in der selben Wohnung lebt. Jara zeichnet, hockt am Boden in ihrem Zimmer, füllt unzählige Blätter mit Bleistiftzeichnungen, ordnet, trennt und fügt zusammen, ein ‹Atlas der verborgenen Welten›, in sich versunken, ekstatisch.

Es sind kurze Geschichten, vielstimmig, überraschend, sanfte und lärmende, kräftige und ganz zarte. György Dragomán spielt polyphon, wechselt von einem Instrument zum andern. Manchmal erzählend, manchmal anklagend, manchmal monologisierend, manchmal dramatisch. So wie es in der Musik Menschen gibt, die aus einer Vielzahl von Instrumenten die unterschiedlichsten Klangformen, tonalen Erzählweisen extrahieren können, so schafft es György Dragomán mich von seinem grossartigen Können zu überzeugen. Er spielt mit Sprache so wie Musiker mit ihrem Instrument. Seine Sprache ist mehr als Instrument. Er vermag in mir als Leser so unterschiedliche und divergente Resonanzen zu erzeugen, dass ich mir während des Lesens immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es ein und derselbe Autor ist.

Es sind kurze Geschichten, vielstimmig, überraschend, sanfte und lärmende, kräftige und ganz zarte. György Dragomán spielt polyphon, wechselt von einem Instrument zum andern. Manchmal erzählend, manchmal anklagend, manchmal monologisierend, manchmal dramatisch. So wie es in der Musik Menschen gibt, die aus einer Vielzahl von Instrumenten die unterschiedlichsten Klangformen, tonalen Erzählweisen extrahieren können, so schafft es György Dragomán mich von seinem grossartigen Können zu überzeugen. Er spielt mit Sprache so wie Musiker mit ihrem Instrument. Seine Sprache ist mehr als Instrument. Er vermag in mir als Leser so unterschiedliche und divergente Resonanzen zu erzeugen, dass ich mir während des Lesens immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es ein und derselbe Autor ist. Kurzrezension auf dem 28. Literaturblatt von György Dragománs Roman «Der Scheiterhaufen»: Rumänien im Umbruch, ein Land am Zerbrechen. Emma ist dreizehn, lebt noch nicht lange in einem Internat, weil ihre Eltern angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen. Völlig überraschend taucht im Internat eine alte Frau auf, behauptet, ihre Grossmutter zu sein und nimmt Emma weg aus dem Internat, obwohl Emma von ihren Eltern nie etwas von einer Grossmutter gehört hatte. Herausgerissen in eine unbekannte Welt am Rand einer Kleinstadt, hinein in ein Haus voller Geheimnisse, erobert Emma ihre neue Umgebung. In der Schule, zuerst verachtet

Kurzrezension auf dem 28. Literaturblatt von György Dragománs Roman «Der Scheiterhaufen»: Rumänien im Umbruch, ein Land am Zerbrechen. Emma ist dreizehn, lebt noch nicht lange in einem Internat, weil ihre Eltern angeblich bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein sollen. Völlig überraschend taucht im Internat eine alte Frau auf, behauptet, ihre Grossmutter zu sein und nimmt Emma weg aus dem Internat, obwohl Emma von ihren Eltern nie etwas von einer Grossmutter gehört hatte. Herausgerissen in eine unbekannte Welt am Rand einer Kleinstadt, hinein in ein Haus voller Geheimnisse, erobert Emma ihre neue Umgebung. In der Schule, zuerst verachtet  und geschimpft als Enkelin einer Irren, aus einer Familie von Verrätern, lernt Emma sich zu behaupten. Sie lernt, dass hinter allem verborgen Wahrheiten stecken. Auch bei ihrer Grossmutter, zu der sie sich immer mehr hingezogen fühlt, die ihr ein Nest gibt, eine Burg vor den Anfeindungen des Mobs. Wie in seinem letzten Roman «Der weisse König» beweist der Autor, wie hoch seine Meisterschaft der eindringlichen Bilder, an den Grenzen zum Surrealen, ist. «Der Scheiterhaufen» ist ein Buch, das man riechen kann, das sprachlich auf der Zunge zergeht.

und geschimpft als Enkelin einer Irren, aus einer Familie von Verrätern, lernt Emma sich zu behaupten. Sie lernt, dass hinter allem verborgen Wahrheiten stecken. Auch bei ihrer Grossmutter, zu der sie sich immer mehr hingezogen fühlt, die ihr ein Nest gibt, eine Burg vor den Anfeindungen des Mobs. Wie in seinem letzten Roman «Der weisse König» beweist der Autor, wie hoch seine Meisterschaft der eindringlichen Bilder, an den Grenzen zum Surrealen, ist. «Der Scheiterhaufen» ist ein Buch, das man riechen kann, das sprachlich auf der Zunge zergeht.