Wir leben zwar im Zeitalter der Information und Kommunikation und trotzdem leben wir in einem Zeitalter, in dem das Dialogische immer schwieriger zu werden scheint. Ob in der Politik, in Betrieben, in Familien, in Beziehungen, überall. In „Feuerlilie“ von Gianna Olinda Cadonau ist das eines der Themen, die angesprochen werden, aber eben in einer ganz eigenen, sehr oft verschlüsselten Art.

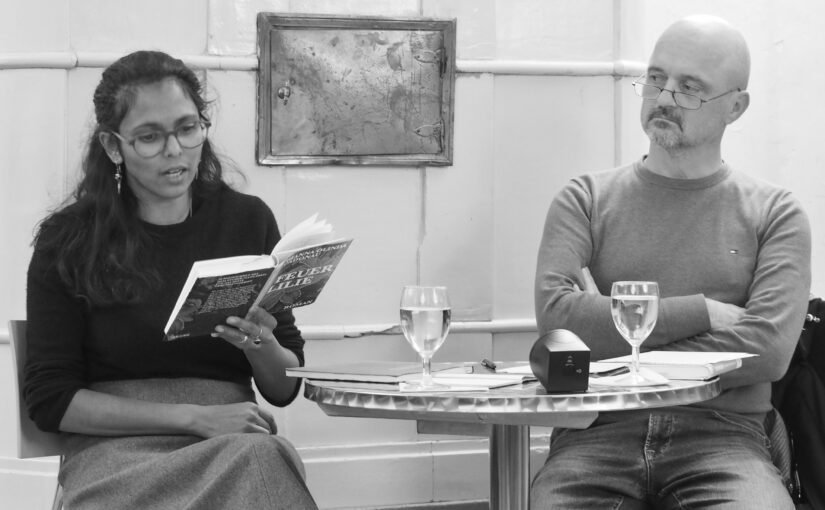

«Gottlieben ist regenverhangen, in der Nacht soll es stürmen. Umso schöner ist es, in dieses alte Haus einzutreten, ins grüne Zimmer hinaufzusteigen, zusammen mit dir, Gallus, und einem sehr aufmerksamen Publikum über die Figuren, die Landschaft und alles Unsichtbare in meiner „Feuerlilie“ nachzudenken. Das Bodmanhaus ist einer dieser Orte, an den ich immer wieder zurückkommen möchte, den ich mitnehme, in meinen Alltag. Danke!» Gianna Olinda Cadonau

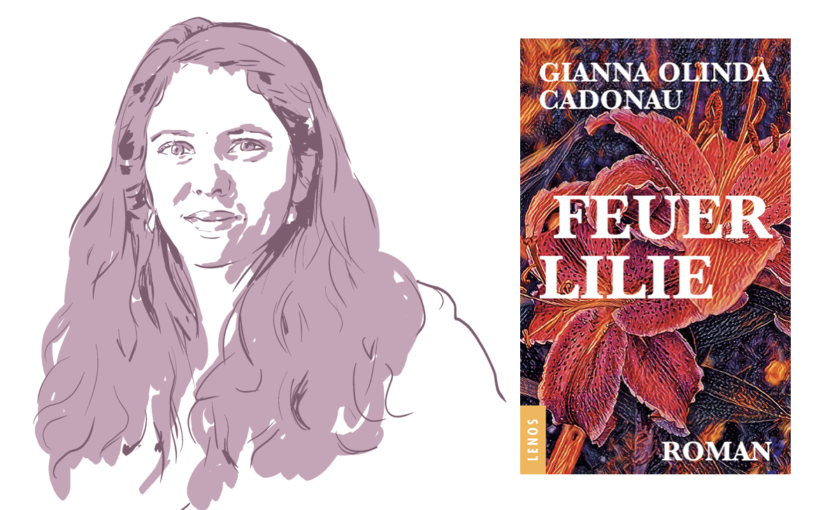

Gianna Olinda Cadonau ist in Scuol aufgewachsen, hat in Genf internationale Beziehungen und in Winterthur Kulturmanagement studiert und ist gegenwärtig an der Lia Rumantscha in Chur für die Kulturförderung verantwortlich. Vor ihrem belletristischen Debüt veröffentlichte Gianna Olinda Cadonau bereits zwei Gedichtbände mit den schönen Titeln „Letzte Stunde der Nacht“ und „wiegendes Land“.

Kennengelernt habe ich Gianna Olinda Cadonau an der SAL, der Schule für angewandte Linguistik, in Zürich. Und vor fast einem Jahr lud ich eine kleine Gruppe jener StudentInnen hier ins Literaturhaus ein. Gianna Olinda Cadonau war eine von ihnen.  Heute, nachdem ihr Debüt mit dem Studer/Ganz-Preis ausgezeichnet wurde, liegt ihr erster Roman „Feuerlilie“ auf den Verkaufstischen und ist bereits heftig im Gespräch. „Feuerlilie“ ist ein Buch, dass sich nicht ganz so einfach einordnen lässt. Zum einen wegen seiner Erzählart, aber auch wegen seiner Sprache. Ich würde sogar behaupten, „Feuerlilie“ setzt einiges voraus. Wer bloss in einer konsumierenden Rolle unterhalten werden will, findet den Roman wahrscheinlich ziemlich anstrengend.

Heute, nachdem ihr Debüt mit dem Studer/Ganz-Preis ausgezeichnet wurde, liegt ihr erster Roman „Feuerlilie“ auf den Verkaufstischen und ist bereits heftig im Gespräch. „Feuerlilie“ ist ein Buch, dass sich nicht ganz so einfach einordnen lässt. Zum einen wegen seiner Erzählart, aber auch wegen seiner Sprache. Ich würde sogar behaupten, „Feuerlilie“ setzt einiges voraus. Wer bloss in einer konsumierenden Rolle unterhalten werden will, findet den Roman wahrscheinlich ziemlich anstrengend.

Drei Menschen. Die junge Journalistin Vera, die sich ins Engadin, ins Dorf ihrer Kindheit zurückziehen will, um an diesem Ort zu schreiben. Ihre ältere Schwester Sophia, die sie manchmal besucht, auch wenn sie in ihrer ganz eigenen Welt lebt und Kálmán, ein Fremder, der sich dort in einem alten geerbten Haus mit seiner Kriegsvergangenheit auseinandersetzen muss. Ein Berühungsroman, ein Roman um ein empfindliches Gravitationsfeld dreier Planeten, die es aus der Bahn zu werfen droht. Vera flüchtet, wenn auch im „Kleinen“ (vor ihrem Partner, dem Rummel, dem Stress), Sophia vor ihren Schwierigkeiten, ihre Psyche in den Griff zu bekommen, Kálmán vor einer Vergangenheit. „Feuerlilie“ schert sich in seiner Machart nicht um aktuelle Strömungen, sehr wohl aber in seinen Themen; Isolation, Trauma, Auswirkungen von Gewalt… Cadonau erzählt von der Begegnung dreier Menschen, zweier Schwestern und eines Mannes in einem Ort im Engadin. Es kann nicht einmal gesagt werden, Cadonau erzähle die Geschichten, weil sie in ihrem Roman nicht ausleuchtet, nicht ausbreitet, nicht darlegt. Wer ihr Buch liest, ist bis zum Schluss mit Geheimnissen, Schatten und Leerstellen konfrontiert.

„Feuerlilie“ schert sich in seiner Machart nicht um aktuelle Strömungen, sehr wohl aber in seinen Themen; Isolation, Trauma, Auswirkungen von Gewalt… Cadonau erzählt von der Begegnung dreier Menschen, zweier Schwestern und eines Mannes in einem Ort im Engadin. Es kann nicht einmal gesagt werden, Cadonau erzähle die Geschichten, weil sie in ihrem Roman nicht ausleuchtet, nicht ausbreitet, nicht darlegt. Wer ihr Buch liest, ist bis zum Schluss mit Geheimnissen, Schatten und Leerstellen konfrontiert.

Es sind Räume, Häuser, Zimmer, Türen. Judith Hermann erzählte mir in einem Gespräch, Romane seien Häuser. Manchmal wie Puppenstuben. Mit versteckten, verborgenen Zimmern. Und eine Schriftstellerin jene, die mit Licht gerade soviel erhellt, dass sich Konturen zeigen, sprachliche Konturen. Gianna Olinda Cadonau geht es nicht um Klärung, nicht um Er-klärung, nicht um Durchsicht, nicht einmal um Einsicht.

Vera will sich zurückziehen. Sie braucht Zeit, um in ihrer Arbeit voranzukommen. Und sie braucht Abstand von ihrem Partner. Umstände, die nicht weiter erläutert werden. Aber Umstände, die ausstrahlen. Denn ausgerechnet sie tritt in den Bannkreis eines Mannes, der eigentlich auch nur in Ruhe gelassen werden will.

Ob „Feuerlilie“ auch eine zarte Liebesgeschichte ist, darüber liesse sich diskutieren. Aber zwischen Vera und Kálmán knistert es, wenn auch nur zaghaft, verhalten und durchsetzt von Unsicherheiten, um nicht noch mehr „versehrt“ zu werden.  Es sind Gegensätze; die Idylle eines Engadiner Ortes mit seinen schmucken Häusern, die menschlichen Abgründe, die tiefen Verletzungen, ein Ort in der Schweiz, Sinnbild für Konstanz und Standhaftigkeit, Menschen darin, die hypersensibel festen Untergrund zu finden versuchen. Die Wirkung verstärkt sich so.

Es sind Gegensätze; die Idylle eines Engadiner Ortes mit seinen schmucken Häusern, die menschlichen Abgründe, die tiefen Verletzungen, ein Ort in der Schweiz, Sinnbild für Konstanz und Standhaftigkeit, Menschen darin, die hypersensibel festen Untergrund zu finden versuchen. Die Wirkung verstärkt sich so.

Beitragsbilder © Sandra Kottonau

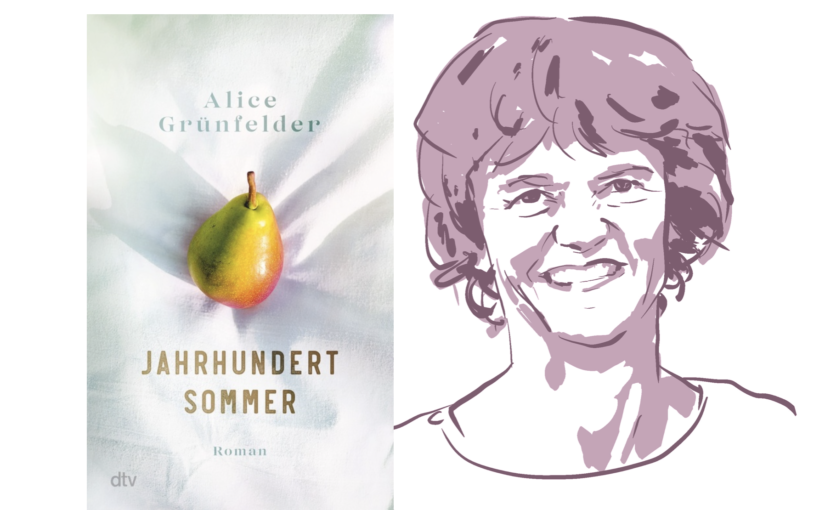

Selbst Mutter von zwei Kindern weiss sie sehr genau, wie sehr Tradition und Freiheit aneinander reissen.

Selbst Mutter von zwei Kindern weiss sie sehr genau, wie sehr Tradition und Freiheit aneinander reissen.  „Die liegende Frau“ dreht sich um Romi, ihre Mutterschaft, ihre Beziehungen, ihre Familie, ihre Herkunft. „Die liegende Frau“ dreht sich aber auch um drei Freundinnen; Romi, Nora und Szibilla. Über Romis Lieben zu Phil und Dennis. Schon allein diese Aufzählung macht bewusst, in welch feingliedrigem Netz sich sich die Schriftstellerin bewegt.

„Die liegende Frau“ dreht sich um Romi, ihre Mutterschaft, ihre Beziehungen, ihre Familie, ihre Herkunft. „Die liegende Frau“ dreht sich aber auch um drei Freundinnen; Romi, Nora und Szibilla. Über Romis Lieben zu Phil und Dennis. Schon allein diese Aufzählung macht bewusst, in welch feingliedrigem Netz sich sich die Schriftstellerin bewegt.

Als ich vor vielen Jahren die Schriftstellerin und Dichterin zum ersten Mal traf und mit meinen Büchern nach der Lesung bei ihr zum Signieren hinstand, bestätigte sich, was zuerst bei der stillen Lektüre und dann in der ersten Begegnung mit der Künstlerin sicht- und spürbar wurde; jene Liebenswürdigkeit, jene Sorgfalt, jene Empathie, die die Künstlerin ihrem Gegenüber zeigt, sei das nun in ihren Büchern, oder in den Begegnungen über die Bücher hinaus.

Als ich vor vielen Jahren die Schriftstellerin und Dichterin zum ersten Mal traf und mit meinen Büchern nach der Lesung bei ihr zum Signieren hinstand, bestätigte sich, was zuerst bei der stillen Lektüre und dann in der ersten Begegnung mit der Künstlerin sicht- und spürbar wurde; jene Liebenswürdigkeit, jene Sorgfalt, jene Empathie, die die Künstlerin ihrem Gegenüber zeigt, sei das nun in ihren Büchern, oder in den Begegnungen über die Bücher hinaus.

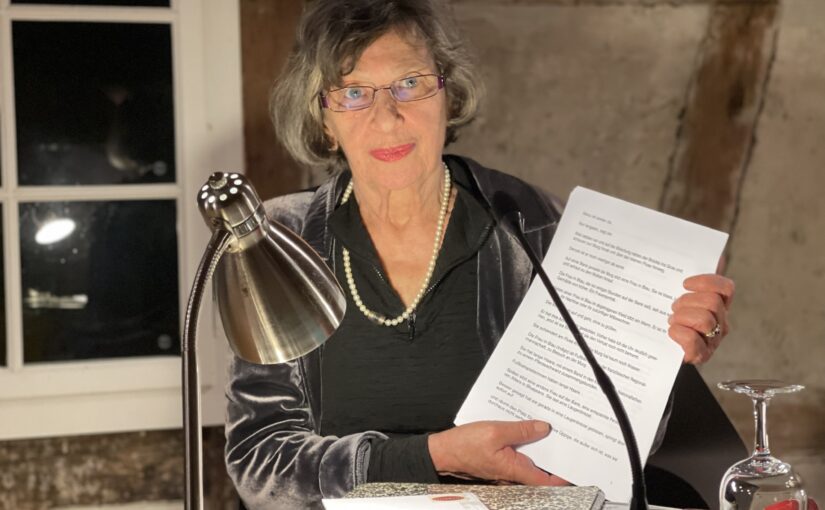

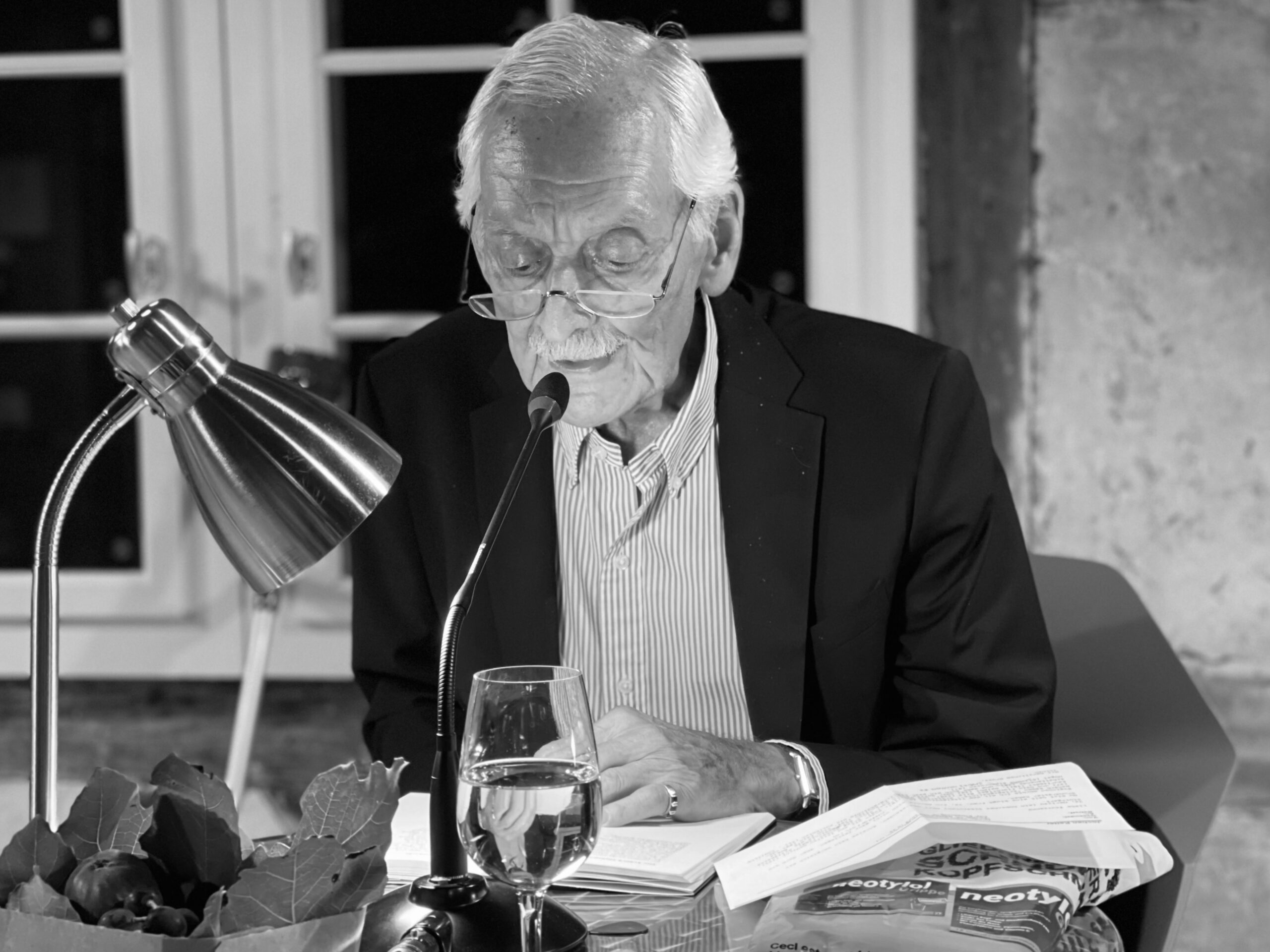

Jochen Kelters Lyrik ist alles andere als verklärt und weltentrückt, sondern kämpferisch, manchmal scharf, sonnenklar und ganz und gar nicht altersmilde. Jochen Kelter ist kein Mann der leisen Töne, auch wenn in diesem Band Gedichte zu finden sind, die wie zarte Lieder einen liebenden Blick verraten. Gedichte, die man am liebsten mit Farben an die Wand schreiben würde, um sie beim Aufstehen in einen neuen Tag als erstes zu lesen. Gedichte, die mich beflügeln!

Jochen Kelters Lyrik ist alles andere als verklärt und weltentrückt, sondern kämpferisch, manchmal scharf, sonnenklar und ganz und gar nicht altersmilde. Jochen Kelter ist kein Mann der leisen Töne, auch wenn in diesem Band Gedichte zu finden sind, die wie zarte Lieder einen liebenden Blick verraten. Gedichte, die man am liebsten mit Farben an die Wand schreiben würde, um sie beim Aufstehen in einen neuen Tag als erstes zu lesen. Gedichte, die mich beflügeln! Jochen Kelter sieht keinen Frieden, wo sich das Grauen offenbart, sei es im Klaren oder im Verborgenen, im Kleinen oder im Grossen. Und doch geht es dem Dichter nicht darum, seinen Weltschmerz auszubreiten. Jochen Kelter ist grosser Stilist, jung und spritzig geblieben in der Art wie er nach der Musik in seiner Sprache sucht. Da ist nichts antiquiert oder verstaubt.

Jochen Kelter sieht keinen Frieden, wo sich das Grauen offenbart, sei es im Klaren oder im Verborgenen, im Kleinen oder im Grossen. Und doch geht es dem Dichter nicht darum, seinen Weltschmerz auszubreiten. Jochen Kelter ist grosser Stilist, jung und spritzig geblieben in der Art wie er nach der Musik in seiner Sprache sucht. Da ist nichts antiquiert oder verstaubt.

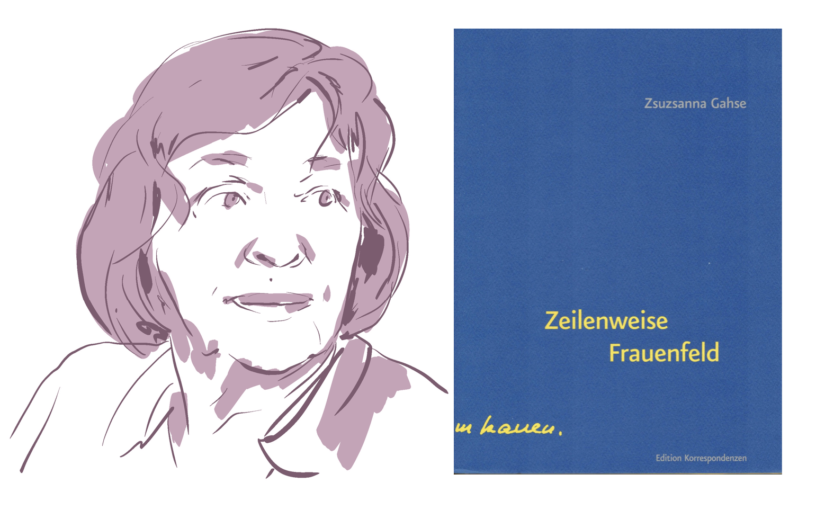

Dass sich mit Zsuzsanna Gahse und Jochen Kelter zwei Schwergewichte über Dichtung und Wahrheit unterhielten, zwei, die mit diesem Haus ganz tief verbunden sind, garantierte einen vielstimmigen, spannenden Abend.

Dass sich mit Zsuzsanna Gahse und Jochen Kelter zwei Schwergewichte über Dichtung und Wahrheit unterhielten, zwei, die mit diesem Haus ganz tief verbunden sind, garantierte einen vielstimmigen, spannenden Abend.

Sein neuster Streich, eben erst bei Septime herausgekommen, ist der Roman „Monte Rocha“. Die Geschichte von Aurélio Fuertes, der im Hotel Rocha Monte hoch über dem Meer mit Sicht auf die Vulkaninsel seine Lebensstelle als Haustechniker bekommen zu haben glaubt. Ein Luxushotel. Aber das Haus tropft 220 Tage im Jahr im Nebel, während auf der Insel sonst die Sonne scheint. Nach nur einer Saison schliesst das Hotel und man verpflichtet den Haustechniker Aurélio Fuertes zusammen mit seinem Gehilfen José bis zur Übernahme durch einen neuen Besitzer, sich dem Haus anzunehmen. Aber aus der Übergangszeit werden Jahre, Jahrzehnte. Aurélio Fuertes bleibt, weil er es versprochen hat, nicht nur seinem damaligen Arbeitgeber gegenüber, sondern seiner Familie und nicht zuletzt sich selbst.

Sein neuster Streich, eben erst bei Septime herausgekommen, ist der Roman „Monte Rocha“. Die Geschichte von Aurélio Fuertes, der im Hotel Rocha Monte hoch über dem Meer mit Sicht auf die Vulkaninsel seine Lebensstelle als Haustechniker bekommen zu haben glaubt. Ein Luxushotel. Aber das Haus tropft 220 Tage im Jahr im Nebel, während auf der Insel sonst die Sonne scheint. Nach nur einer Saison schliesst das Hotel und man verpflichtet den Haustechniker Aurélio Fuertes zusammen mit seinem Gehilfen José bis zur Übernahme durch einen neuen Besitzer, sich dem Haus anzunehmen. Aber aus der Übergangszeit werden Jahre, Jahrzehnte. Aurélio Fuertes bleibt, weil er es versprochen hat, nicht nur seinem damaligen Arbeitgeber gegenüber, sondern seiner Familie und nicht zuletzt sich selbst.  Eigentlich war das Hotel schon in der Planung zum Scheitern verurteilt. Dieses Hotel erscheint wie der missratene Versuch einer Arche, hoch auf einem Berg. Nur bleibt dieser Noah allein. Die Arche sticht nie in See, bleibt für immer leer. Nur Aurélio Fuertes bleibt. Er bleibt Jahrzehnte und sinkt in Einsamkeit. Aurélio bleibt, während er fast alles verliert; seine Frau, seine Familie, seine Kinder, Freundschaften, seine Hoffnung. „Rocha Monte“ erzählt von einem Mann, der immer mehr verschwindet, mit Sicherheit auch von einem „lost place“. «Roche Monte» ist vieles, auch die Geschichte eines Robinsons.

Eigentlich war das Hotel schon in der Planung zum Scheitern verurteilt. Dieses Hotel erscheint wie der missratene Versuch einer Arche, hoch auf einem Berg. Nur bleibt dieser Noah allein. Die Arche sticht nie in See, bleibt für immer leer. Nur Aurélio Fuertes bleibt. Er bleibt Jahrzehnte und sinkt in Einsamkeit. Aurélio bleibt, während er fast alles verliert; seine Frau, seine Familie, seine Kinder, Freundschaften, seine Hoffnung. „Rocha Monte“ erzählt von einem Mann, der immer mehr verschwindet, mit Sicherheit auch von einem „lost place“. «Roche Monte» ist vieles, auch die Geschichte eines Robinsons. Der Autor erzählt im ersten, langen Teil seines Romans die Geschichte Aurélios. Im zweiten, kürzeren Teil, lässt er die Nebenfiguren zu Wort kommen, seine geschiedene Frau Lucia, seinen Arbeitskollegen José, dessen Frau Pineda, die Kinder, die ihren Vater gar nie richtig kennenlernten, Nevio, einen seiner Söhne. Damit setzt Peter Höner Aurélio in ein feinmaschiges Netz, ein Netz, dass dieser leer zurücklässt.

Der Autor erzählt im ersten, langen Teil seines Romans die Geschichte Aurélios. Im zweiten, kürzeren Teil, lässt er die Nebenfiguren zu Wort kommen, seine geschiedene Frau Lucia, seinen Arbeitskollegen José, dessen Frau Pineda, die Kinder, die ihren Vater gar nie richtig kennenlernten, Nevio, einen seiner Söhne. Damit setzt Peter Höner Aurélio in ein feinmaschiges Netz, ein Netz, dass dieser leer zurücklässt.